По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

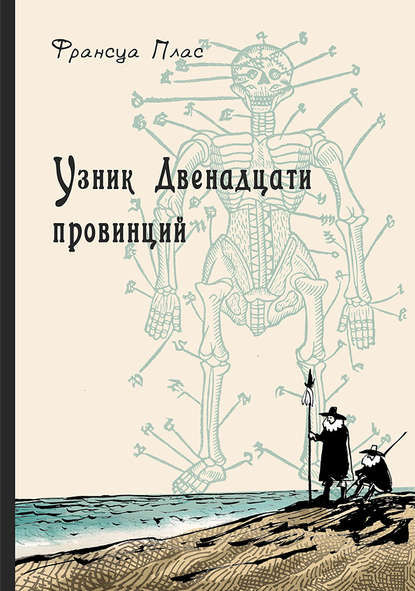

Узник Двенадцати провинций

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Счастливая охота

Трудно сказать, когда начались неприятности, но мало-помалу мне дали понять, что все это – домишко и немудреный скарб – и то слишком много для такого бездельника, как я. Могильщик похвалялся, что старый Браз заплатил ему больше, чем если бы он предал земле самого префекта. Деньжата, стало быть, водились у знахаря! Кто-то повадился бродить ночами вокруг дома. Тихонько простукивали палкой ограду. Утром я находил выломанные из нее камни, ямы во дворе, развороченную поленницу под навесом. У старого Браза, черт побери, наверняка была припрятана кубышка с золотыми монетами или хотя бы «вещичка» – как знать, может быть, целое сокровище? «Дурь людская», – ответил бы он. А дни шли за днями под звон штыков. Большие маневры там, на границах, начинались скверно. Островерхие каски прорвали нашу оборону, и наши сражались теперь в нескольких пушечных залпах от Парижа. Реки крови. Тысячи бедных парней, скошенных, как колосья в поле.

Здесь, по крайней мере, продолжалась жизнь. Я ставил в кустах силки, надеясь добыть кролика-другого, потому что припасы старого Браза были на исходе.

После многих бесплодных попыток мне наконец удалось изловить длинноухого красавчика. Но одно дело поймать этого шустрого, вертлявого зверька, и совсем другое – положить его в кастрюлю и накрыть крышкой. Пока я распутывал веревку, накрепко стянувшую лапки моего ужина, двое молодчиков поджидали меня поодаль, твердо вознамерившись не упустить своего. Так уж повелось, что охотничьи трофеи переходят из рук в руки. Два стервеца, два бугая, мозги не больше моллюска, а кулаки величиной с сабо. Верзила Лоик Кермер с фермы Эссар и Ивон Рыжий, сын Беннека, кузнеца. Первый в семнадцать лет стал чемпионом кантона по вольной борьбе на ярмарке в день святого Иоанна, уложив на лопатки мужчин вдвое старше его, и запросто мог поднять осла. Второй был мастером на всевозможные уловки, я мог бы до ночи их перечислять, а между тем в его голове что ни день рождались новые, одна другой изобретательнее. Страшное дело, сколько в них на пару накопилось силы и злобы. У меня не было никакой надежды от них улизнуть, но не уступать же им свою добычу. Зря, что ли, я потел, чтобы ее поймать? Я дал им подойти поближе, выждал и – оп-ля! – выпустил кролика прямо у них перед носом. Зверек не растерялся. В три прыжка он добрался до густых зарослей и скрылся в них, показав нам белый хвостик. Парни застыли, разинув рты. Меня это рассмешило. А их окончательно вывело из себя.

Отколошматили меня знатно. Бесславно, я бы сказал. Живого места не осталось на Гвене Перхуне. От такого града ударов и отборной брани впору было надолго забыть об охоте и браконьерстве. Когда они меня отпустили, голова шла кругом и бок болел невыносимо: боюсь, было сломано ребро. В глазах мутилось; я отлежался в зарослях и пошел, шатаясь как пьяный и заплетая ногами.

Жилая комната в доме старого Браза выглядела не лучше, чем я: все перевернуто вверх дном, дверцы буфета сорваны, ящики комода вытащены; кто-то и в камине порыться не поленился, перина и та была в саже. Дом успели обыскать, пока меня лупцевали. Я ломал голову, кто бы это мог быть, но ничего не понимал. Что сказал бы старый Браз? Наверняка выдал бы свой любимый ответ, вот только что мне с ним делать?

О моей беде прознала вся округа, и, вместо того чтобы пожалеть меня, надо мной смеялись, что я так легко дал себя обчистить. Вокруг дома по ночам продолжали шастать, и спал я теперь вполглаза. К счастью, хоть и не было больше старого Браза, меня защищал его дом. Даже мертвого его еще боялись. Сидя в четырех стенах, я был в каком-то смысле неприкасаем – неприкасаем и проклят. Но выйти на улицу – это было другое дело.

Миновал сентябрь. Моя территория сужалась. Я больше не ходил в деревню и избегал большой дороги: старухи крестились при виде меня, мальчишки кидались камнями и кричали: «Вошка знахаря Гвен Перхун, знахарь сдох, и тебе карачун!» Я не знал, куда податься. Оставалась одна дорога, она начиналась от сарая и между двумя оградами спускалась короткими уступами к заросшим мхом камням. По ней, бывало, любил гулять старый Браз, она уходила в никуда, теряясь далеко в ландах, где его похоронили. Я так и видел, как он кланяется кривым деревьям, медленно выплывавшим из тумана, и на ходу тихонько шептал комплименты, которые он сделал бы папоротникам, обдававшим меня мелкими каплями.

Жук-навозник, лежа кверху брюшком, царапал лапками пустоту. Я присел на корточки. Он совсем выбился из сил, всю землю держа на спине. Я перевернул его двумя пальцами. Жук покопошился немного, оскальзываясь жесткими лапками на мокрых камнях, и побежал своей дорогой.

– Все хорошо, старый Браз, – тихо сказал я, чтобы его порадовать, – хоть этот вернется к своей неприметной жизни насекомого.

Я хотел было подняться, как вдруг едва не потерял сознание от острой боли. Виски сжало как тисками, затошнило, ноги подкосились, и невыносимое колотье волнами разливалось в голове. Теперь я сам был пригвожден спиной к земле и сучил, цепляясь за пустоту, своими жалкими лапками, как тот перевернутый жук. На мне верхом, давя всем своим весом, сидел верзила Лоик и обшаривал мои карманы, а Рыжий стоял поодаль на стреме. Я не мог пошевелить придавленной рукой, дорожные камни врезались в спину, было нечем дышать. Лоик издал боевой клич и поднял вверх часы старого Браза на цепочке. Раскрутил их, как пращу, продолжая пронзительно кричать. Тут и дружок подошел ближе, и они еще долго развлекались, открывали и закрывали крышку, слушали тиканье механизма, раскачивали часы, как маятник, над самым моим носом, не обращая внимания на вырывавшиеся у меня стоны. Но я был уже далеко, я уходил, губы посинели, дыхания не стало. Они наконец поднялись, последний раз пнули меня деревянными сабо под ребра, почти дружелюбно, каждый своим – надо признать, эти двое все делили по-братски, – и смеясь ушли. Я лежал, скорчившись, полузадохшийся, с огромной шишкой на макушке, и смотрел, как движется по камням блестящий панцирь жука, пока он не исчез совсем, такой крошечный во влажной белой тишине.

Я кое-как дотащился до могилы старого Браза, простой гранитной плиты в зарослях вереска. Посидел там, думая свои невеселые думы. Я отдал бы и дом, и клочок земли, и даже последнюю рубашку, лишь бы он вернулся. С ним мне было надежно. Он учил бы меня, я ведь только этого и хотел. Лечить людей. Лечить животных. Я такой же, как он, мне не много надо, было бы что есть и на чем спать. В остальном он не жалел сил, истоптал дорог больше, чем почтальон, вставал до рассвета, возвращался за полночь, и трех слов не говорил встречным людям, но никогда не забывал здороваться, и никто, право, никто не сказал бы о нем, что он-де их презирает. Он скорее жалел их, да и себя тоже: дурь людская. Я скучал по старому Бразу, и теперь мне так хотелось поговорить с ним по душам. Никто меня и пальцем не смел тронуть, пока он был жив. Никто. Когда речь шла о лечении, перед ним заискивали, а бывало, и умоляли. В остальное время его боялись. И то сказать, он мог нагнать страху. Все они перед ним дрожали. Но я – другое дело. Я любил его, без дураков любил, с его паучьими ногами и мертвыми глазами пророка.

Я в тот день ничего не ел. Отяжелевшую голову тянуло к земле, вокруг все колыхалось. До дома я добирался целую вечность. Там я залез в кровать старого Браза, укрылся в глубине его «сундука для сна», продавив головой подушку – голова и впрямь была тяжела и ужасно, мучительно болела. Но все же я провалился в сон.

Выбраться из кровати меня заставило что-то вроде барабанной дроби. Наружная дверь была распахнута настежь, и комнату наполнил запах сырой земли. Казалось, я в глубоком погребе. А во дворе разворачивалась телега. Черная, запряженная большой черной лошадью. Правил лошадью мужчина, тоже весь в черном, и шляпа на его голове была так черна, что лицо скрывалось в ее тени. Телега остановилась у порога, большие, с железными ободьями колеса оказались по обе стороны двери. Возница стоял поодаль, прямой, как гильотина. Я содрогнулся. Как было не узнать эту упряжку, словно родившуюся из ночной тьмы? Когда она здесь, это значит, что уже слишком поздно. От нее не уйти. Возница не произносит ни слова. Видна лишь его спина. Он ждет. И ничего не чувствуешь, ничего не подступает, ни слезы, ни смех, ни страх. Потому что знаешь: это он, Анку. «Пора в Последний Путь». Сопротивляться нет сил, нет воли, нет надежды. Будто со стороны видишь, как сам делаешь все для собственной гибели, надеваешь куртку, закрываешь за собой дверь, три шага – и вот уже забираешься в высокую телегу и, стоя, держась за дощатые борта, подскакивая на ухабах, покорно катишь в никуда.

Телега тронулась, пересекла двор, обогнула дровяной сарай и выехала на дорогу, по которой я так часто ходил. Она едва умещалась между двумя оградами, цеплялась колесами за откос, рискуя опрокинуться, буксовала в рытвинах и скользила на камнях, но ничто не могло ее остановить. На повороте у фермы Эссар я услышал собак: они не заливались лаем, заслышав приближение чужака, но скулили жалобно, будто чуяли грозу или, хуже того, землетрясение. Вскоре начались папоротники, тревожный шелест их широких листьев, потом – заросший дроком косогор, спускающийся к полю с дольменом, а вдали уже виднелась тусклая земля ланд. Я мельком увидел за крупом лошади могилу старого Браза, далеко, в зарослях вереска. Плита на ней была приподнята, а каменистая дорога, круто сворачивая, уходила прямо под нее, в земное чрево. И телега вместе с лошадью ушла под землю.

Дорога была длинной, очень длинной, свод едва не задевал макушку, жалобно стонала изношенная ось, скрипели колеса и гремели железные ободья, тяжело топала лошадь, трещали доски на каждом уступе спуска, все эти звуки разносились в полной темноте, и я сам был камнем, копытом, деревом, железом и головой, полной боли.

В чужом краю

Потрогав рукой голову, я убедился, что шишка на месте. Притупившаяся боль разливалась от нее волнами, стучала в висках. В утреннем свете кружили птицы. Я шел босиком по морскому берегу, следы телеги терялись в мокром песке, но я все еще чувствовал запах погреба, пропитавший мою одежду. Белые паруса вдали уходили в открытое море.

Я шел вдоль берега. У кромки волн бегал пес, лаял на чаек, взлетавших при его приближении. Было чистым счастьем смотреть, как он скачет в волнах, как белые птицы плавают, точно пробки, поджидая его, и, лишь слегка взмахнув крыльями, ускользают от разинутой пасти. И снова он мчался во весь опор по песку, а стая взмывала, с криками рассыпаясь в небе, и опускалась на воду перед самым его носом. В конце концов псу надоело. Тявкнув в последний раз, он потрусил наверх по пляжу и скрылся за дюнами. Я пошел по его следам и увидел воткнутый в песок шест, на конце которого болталась тряпица. Этот шест обозначал начало дороги в камышах. Сторожевая будка – дощатая конура, наполовину погребенная в дюне, – говорила о том, что вход на нее запрещен.

Рыбацкие сети сушились рядом с грудой плетеных верш из ивовых прутьев. Ослик объедал кусты чертополоха. Здесь было человек десять, говоривших на незнакомом мне языке, холодном, чуть гортанном, наверняка иностранном и, готов поклясться, очень древнем. Парадокс в том, что основную суть я понимал, как будто этот язык жил у меня в голове еще до рождения или память о нем внезапно всплыла из потаенных глубин.

Женщина в пышных юбках, с корзиной рыбы на голове тронула за плечо мужчину, стоявшего ко мне спиной. Мужчина, опиравшийся на пику, повернул голову в мою сторону, увидел меня и поманил, мол, подойди. Я приблизился. Он спросил, как меня зовут. Я слов не находил, так был ошеломлен, и он повторил вопрос уже с легким нетерпением. Потом, пожав плечами, велел мне оставаться здесь. Я помотал головой и начал пятиться к пляжу, чтобы убежать, но он поймал меня и, цепко схватив за руку, потащил к врытой в дюну будке.

– Надо дождаться таможню, – объяснил он и вернулся к своей компании.

Одна из женщин тем временем пожарила рыбу, все сели вокруг костра и принялись за еду. Она задала вопрос тому, кто был, видно, стражем, он коротко кивнул. Она принесла мне воды и немного своего рыбного жарева на древесном угле. Я и вправду очень хотел есть и пить. Выпил кувшинчик до дна и набросился на рыбу. А потом уснул, да так и проспал до вечера. Когда я проснулся, народу вокруг было меньше. Давешнего стража сменил другой, он болтал с рыбаками, чинившими сети. Они раздули угли в жаровне на ночь, сыграли несколько партий в кости, знаками пригласили меня поесть с ними. Когда стемнело, я вернулся к морю. Никто меня не остановил. Я забрался на самую высокую дюну и огляделся: красноватый свет жаровни чуть подальше говорил о том, что сторожевой пост здесь не один. С высоты я увидел несколько таких жаровен: расположенные вдоль моря, они пунктиром вырисовывали линию низкого песчаного берега, отделенного дюнами от бескрайних болот. Через эти просторы тянулась дорога на сваях.

Мне казалось, что будет нетрудно, срезав путь, обогнуть сторожевую будку и выйти к этой дороге, светлую ленту которой я видел вдали среди зарослей утесника. Я кубарем скатился с дюны к еле видным впотьмах болотам. Добрую часть ночи я барахтался, пытаясь продвинуться, по пояс в солоноватой воде. Ноги вязли в топком иле, кусты кололись, и дорога была все так же далеко. Мои легкие свистели, как кузнечные мехи, кровь стучала в шее. На рассвете я окончательно увяз, как муха в сиропе, и сотрясался в приступах кашля. Вдруг я увидел приближающихся ко мне троих мужчин. Они бросили мне веревку.

Я снова оказался у шеста-мачты.

Там меня встретил вчерашний страж. Он легонько хлопнул меня по спине, и я повалился на песок, подняв руку в знак признания себя побежденным. Он протянул мне ломоть хлеба и кусок сыра.

– Ну, так как тебя зовут?

– Гвен.

– Надо же, воняет, а говорить умеет! Гвен, а дальше?

– Гвен Перхун, – добавил я, опустив голову. Я был так зол на этот изъян, который свел на нет мои усилия, что с каким-то даже удовольствием присоединил его к моему имени.

– Гвен Перхун, а я Йорн, и знаешь, что я тебе скажу? Повезло тебе, что выбрался живым.

– Все равно убегу, – сказал я, откусив большой кусок хлеба, и чуть не задохнулся – такой меня сразу же одолел кашель.

Он протянул мне флягу; крепкий алкоголь обжег бронхи, брызнули слезы. Согнувшись пополам, красный от стыда, я ждал, когда утихомирится взбесившаяся машинерия моего нутра.

– Гвен Перхун! Там, знаешь ли, полно зыбучих песков, и сколько бедолаг в них сгинуло – не сосчитать. Хочешь своевольничать – на здоровье, ступай. Только в другой раз никто тебе не поможет, так и подохнешь в трясине. Ждать тебе надо, вот и все. Я тебе еще вчера сказал. Кажется, ясно выразился. Ничего не попишешь. Наберись терпения. Люди из летучей таможни скоро будут. Им виднее, что с тобой делать.

Я рассмотрел его. Это был крепкий детина, молодой, но с намечающимся брюшком, физиономия круглая, плутоватая, буйная кудрявая шевелюра, маленькая бородка и светлые усы, которые их обладатель любовно подкручивал пальцами: чем-то он смахивал на фавна. Свой шлем он сдвинул набекрень, как надоевший головной убор. Я задал ему единственный вопрос, пришедший мне в голову:

– А куда девался Анку?

– Что? Кто?

– Анку. Возница, тощий, весь в черном с головы до ног, это он привез меня сюда. И лошадь у него черная, большая такая. И телега тоже. Ты наверняка их видел.

Концом своей пики он нарисовал на песке извилистую линию – это было побережье. Отметил на нем сторожевые посты. Подальше нарисовал десяток кружков – наверно, это были деревни, я не все слова понимал. Потом он воткнул в песок веточку, чтобы изобразить мачту, под которой мы находились, и провел черту, соединив ее с первой деревней:

– Смотри, Гвен, к побережью через болота ведет только одна дорога, она проходит здесь. Другой нет. Она единственная на много лье вокруг. И охраняется по всей длине. Так что, если бы твой возница проезжал здесь, его бы услышали.

Он устремил взгляд на горизонт и, помолчав, добавил:

– Такие, как ты, приходят с моря. Ты как будто славный малый, Гвен Перхун. Не вздумай рассказывать свою байку про Анку летучей таможне. Только себе навредишь и мне заодно.

Здесь, на берегу, жил маленький народец, кормившийся в основном рыбной ловлей. Перевернутые лодки, увязшие в песке, служили им кровом. События редко нарушали мирное течение их дней, а стало быть, и моих тоже. Часть улова засаливали и увозили на телеге по дороге через болота.

Ко мне мало-помалу возвращались силы. Я собирал ракушки, делил трапезы с Йорном, приветившим меня стражем. Меня по-прежнему одолевали головокружения, и в такие минуты казалось, что голова моя слишком тяжела, а ноги слишком легки, но дышалось мне лучше, глубже, в бронхах почти не свистело, и, главное, ущипнув себя, я всякий раз испытывал, хоть и сам себе удивлялся, сладостную уверенность, что я живой.

Летучая таможня

Однажды утром у сторожевого поста остановились конные в сопровождении каравана мулов. Йорн принес раскладной стол. Они достали письменные принадлежности, амбарные книги, весы. Рыбаки приходили семьями и группками, подтянулись и стражи с других постов; собралось в итоге не меньше полусотни человек. Бегали вокруг собаки, виляя хвостами. Йорн взял меня за плечо.

– Это летучая таможня, – сказал он, легонько подтолкнув меня вперед. – Не волнуйся, все будет хорошо.

День был ветреный, я это помню, потому что колыхались белые перья, украшавшие их шляпы. Одежды на них были темные, на всех башмаки с пряжками, пышные короткие штаны и суконный кафтан с гофрированным воротничком, довольно потешно отделявшим голову от тела.

– Ты, мальчик, подойди-ка.

Тот, кто позвал меня, был, видно, секретарем, он сидел за столом с пером в руке. Другой рукой он сделал знак толпе, и она расступилась, пропуская меня. Йорн вдобавок подтолкнул меня в спину.