По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

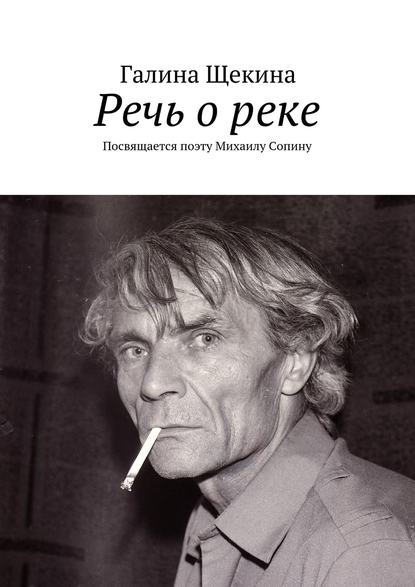

Речь о реке. Посвящается поэту Михаилу Сопину

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Всё вытянули травы, что могли.

Как холодна она и молчалива,

Пока ее напитывает ливень!

Пускай могильной раной зарастает

Один из тех, кто пел о серых стаях.

А мы хотели в бархате и лентах

Сокрыть скорей беспомощность момента?

Отдернув руку, – ты, земля, бери

И поминай пыланием зари.

А может – прыгнуть и укрыться в яме

Под хрусткими и белыми цветами?..

Тела посеем – горе пожинать,

Земля же принимает, как жена.

Молчи и пей дожди, зажмуря веки,

Речь о реке и речь о человеке,

Который – свет, пока не скрыла мгла,

Пока судьба настигнуть не могла.

10

Ни плеску речному, где сонная рябь,

Ни блеску поляны, где бьют глухаря,

Не станете грохотом пули мешать,

Поймавшись на запах костра-кулеша.

Топчан. Холодильник. Оконный проем.

Машинка печатная, с нею вдвоем

Всё курите «Астру» от всех втихаря —

Вот ваше пространство, где годы горят.

Поэтово логово, с пепла начнись,

Летящего вниз, уносимого ввысь!

А дождь, нескончаемый дождь за окном,

Напомнит пускай о потоке ином,

Бегущем на землю к той самой реке,

Где мы умираем от вас вдалеке

И смотрим бессильно в оконный проем

И в небе ненастном куда-то плывем…

***

Речь о реке

Литературная запись авторской речи Михаила Сопина – Галина Щекина. Общая редакция – Татьяна Сопина

Чтобы временем не смыло

При жизни поэта были две попытки запечатлеть его образ – это сделали Вера Белавина в документальной повести «Нет, жизнь моя не горький дым» и Галина Щекина в литературной записи «Речь о реке». Последняя относится ко второй половине девяностых годов. Не избалованный вниманием, Михаил охотно отвечал на вопросы, рассказывал о себе, о процессе творчества. Это происходило у нас дома или на улице. Помню длительную беседу в беседке детского сада…

Галина старалась записывать точно, однако здесь была сложность. Дело в том, что муж не относился к тем, кто сразу гладко чеканит мысли – как это, к примеру, случается с крупными руководителями. Его мышление – всегда процесс. Он нуждался в собеседниках, выстраивал свой внутренний мир, он ведь «пахал по целине». Тем не менее, в стихотворную строку процесс никогда не выходил (стихи по наитию как «поток сознания» Михаил вообще не признавал). Он очень строго и уважительно относился к печатному слову. Всё лишнее отсекалось в процессе работы.

Брать интервью или записывать за ним было… «невозможно» (выражение Г. Щекиной). Он мог долго «буксовать» на одном и том же, а потом, перескакивая через какие-то ему одному ведомые хребты и долины, говорить совсем о другом. Так он нащупывал нить к парадоксам и откровениям, поражающим в законченных произведениях

Мне самой не раз приходилось работать с мужем. Говорит – я записываю. Прочитываю. Всё, говорит, не так. Начинает поправлять, увлекается, и получается совсем другая запись. Так может происходить пять-шесть раз, и всё разное. В каждом варианте что-то ценное новое, что-то потеряно. Выстраиваю, убеждаю… А он всё не удовлетворен. Лучше бы, конечно, чтобы он сам сформулировал, как хочет, но тогда это уже станет стихами.

Отсюда – известная рваность документальной записи «Речь о реке», которая автором повести удачно разделена на «потоки». Щекина хотела представить поэта как стихию, и ей это удалось.

Образ узнаваем. Хорошо ощущаю за строчками образ мужа – его манеру изложения, даже голос как будто слышу, вижу жесты.

Однако при подготовке к публикации я произвела редактирование. При жизни Михаила запись была прочитана у нас дома, не на всё муж дал согласие. Исключены также исторические и биографические несоответствия.

Татьяна Сопина

Поток первый. Почему?

Жизнь состоит из циклов от рождения до смерти… Под этим я подразумеваю то, как пишу. Стихи – это то, что я понял и что надо сформулировать. И я ищу, как это сделать. Это своеобразная ниша для перегруженного сознания, постоянные изменения, цепь их – процесс. Так идет анализ сущего.

Я всегда расшибался и расшибаюсь о нежелание людей думать, анализировать. Мое спасение было именно в привычке анализировать. И я пытался говорить об этом, но редко встречал въедливые глаза… Наталкивался на глухоту, на ненависть. А во мне уже было всего до отказа, и я хотел на равных. После столкновения во мне всё перегорало, и оставалась только жалость. И чем они плоскоглазее, тем их жальче. Но на границе перегруза снова начинались «сумленья» – не идет баланс, когда уходишь от деления на черное и белое.

Чем больше пишу, тем сильнее ощущаю свое неумение. Поневоле возвращаюсь к началу пути. Вот и происходит цикл возрождения, новое рождение.

Я с печальной улыбкой смотрю на зеркального мальчика Сопина. Мы с ним разные люди. У меня идет вечное рождение, я оглядываюсь, смотрю. Мы идем на разлет, отдаляемся.

Я родился сверхэмоциональным, и это навсегда окрасило меня барием страха. Жизнь вливалась в меня до отказа, одно вытесняло другое, как при сосисочной набивке.

…Запомнил слом тридцать седьмого года. Постоянно висящее солнце, которое слепило, но не грело. Мне шел седьмой год, мы с пацанами вовсю играли во врагов народа. До тех пор, пока после вызова на второй допрос не исчез отец.

Я был тогда маленький, но не отношу себя к тем, кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела над отцом долго, от детей уже ничего нельзя было скрыть. Ночные разговоры взрослых мешали нам спать. Наверно, отец чувствовал конец, и эти ночи были для него попыткой продлить жизнь. Он запил. Такого раньше не было – серьезный выдержанный человек, военпред на Харьковском танковом заводе. Он пил, сжимая в руке партбилет, потом плакал… В первый и последний раз я видел отца таким. Умудрен я потом стал, научился водку пить – «питие мое», но тогда меня это раздавило. Мы с отцом были неразъемны, как формула… Он исчез (был арестован), но вернулся, а вскоре «скончался от скоротечного распада легких». Какой там распад? Здоровый, сильный мужик. Даже я, ребенок, не мог поверить в такую «скоротечность».

Отец да дед были у меня большевики, но вообще у нас в семье было наворочено – дроздовцы, махновцы… У бабушки было шестеро братьев, они носились на конях, свирепели, врываясь друг к другу с оружием. Однако при бабушке не смели.

Один из дядей – красный комиссар (бывший белый) – и другой, служивший при немцах в по лиции, учили меня добивать людей в ухо. Чем было спасаться от такой отравы? Беременеть начинкой и смирять ее до тех пор, пока не взорвется?

В 1939 году арестовали родителей моих друзей по двору. Детей осталось трое: два мальчика и старшая сестренка лет четырнадцати-пятнадцати, в которую я был тайно, до рыдания, влюблен, так что родители, посмеиваясь, обещали нас поженить.

Ребята остались одни, и я таскал им хлеб пеклеванный, был такой хлеб очень вкусный, я сам его очень любил. И вот совершенно необъяснимо для самого себя (тогда! Сейчас-то я понимаю, это было гипертрофированное чувство сострадания) я пошел к магазину и у входа-выхода стал просить милостыню, крестясь и кладя поклоны. За этим занятием меня обнаружила наша учительница Ксения Михайловна Мухина. Человеком для пацанвы она была добрым, но время было злое. И вот на очередном поклоне я ощутил невыносимую, зверскую боль – она крутила мне ухо, не просто крутила, а рвала остервенело, что-то приговаривая при этом. Сейчас я думаю, что, причиняя мне страдания, она хотела избавиться от чего-то в самой себе. Может быть, она перед кем-то или перед чем-то сама вела себя так же, как я, кланялась, заискивала, только втайне.

Я рыдал без слов, с болью и внутренней сладостью – страдаю для ребят – от сопричастности, что ли… Гипертрофированное сострадание – крестный знак нашего рода, может не у всех, но у кого-то, над кем-то он был. Дед Никита, более-менее безболезненно пройдя процедуру раскулачивания, ни с того ни с сего стал оговаривать себя, распускать молву, что у него припрятано про черный день. Плевать он хотел на коммунарщиков, хватит и на приобретение нового хозяйства, и на то, чтоб голодрань беcпортошную, этих лодырей, скупить с потрохами…

Был взят, доставлен куда надо, зверски бит шомполами. Когда били, поднимал голову и кричал: «Объединяйтесь, пролетарии, над бездной кровавой, перед гибельной дорогой». Об этом рассказывала бабушка. А на ее вопрос: «Зачем ты дразнил их, зачем выкрикивал, обозлял?» – отвечал: «Молчать, опускать голову, закрывать глаза надобно тогда, когда устанут пилатствовать, а пока бьют, в глаза глядеть надобно, так разумею». Прожил он после этого один день.

Всё перемешалось… Семнадцатый год был для меня романтикой, комиссар всё равно что святой, но благодаря родне я никогда не мог принять окрас – разделение на красных и белых. В числе моих сверстников выкалывал глаза маршалам Егорову и Тухачевскому. А в сорок втором при немцах время словно опрокинулось на полвека вспять. Открылись церкви, я присутствовал на крещенском водосвятии.

Как приблизить груз яда и противоядия? Ведь всё сущее в нас и из нас. Самое опасное – не давать отчет будущему. Мы можем минировать память и неосознанно программировать идиотизм наших близких… Любое непродуманно выплюнутое слово способно разрушить человека. Наша несуразность и скотcкость материализуются и наполняют эфир. Может, мы не чувствуем, но они носятся там, эти гадостные токи. Еще немного, и наука научится их улавливать. Выходить на них, как на обычные волны. Когда я начинаю в компании так говорить, собеседникам становится опасно: «Раз ты этакий, иди на…» Они не хотят такого русла и вот-вот хрястнут меня. Я ухожу обижаться…

Я болен отличием от других. Ну и что, если они вурдалаки? Их тоже запрограммировали – так же, как вас, как и меня. Чего ж мы цапались-то? Приятель Леша был вместилищем своих и чужих идей, в том числе и вредных для него, но, когда на него покушались, бесился. («Дай правую руку!» – «На, только дай выпить, больно же…»)

Я находил и терял людей глазами. Бородулин на поселении говорил: «Не переношу плотность населения и коллективность в любом виде». Но ведь человек живет не ради постижения какого-то одного человека или даже группы, а вообще для всего мира. Он должен хотя бы стараться понять – что произошло. Почему нет, а не да? Я не знаю, хорошо им или плохо, и это меня сдерживает… А когда пишу, думаю – не боюсь ли быть обкраденным?

В двадцать четыре года стал писать дневник. Перечитывал и понимал – пора чистить, выгребать утробную грязь. Она может рвануть, переполнив… Судил я тогда обо всём позиционно, на мне было давление нашей «культуры», то есть халтуры в виде культуры.

Партийное сумасшествие тоже сделало свою злую работу, утвердив рабоче-крестьянский метод бытия и мышления. Лишь бы на крестики-нулики всё разделить… Брел по пояс в общественном дерьме, ерошился.

Как холодна она и молчалива,

Пока ее напитывает ливень!

Пускай могильной раной зарастает

Один из тех, кто пел о серых стаях.

А мы хотели в бархате и лентах

Сокрыть скорей беспомощность момента?

Отдернув руку, – ты, земля, бери

И поминай пыланием зари.

А может – прыгнуть и укрыться в яме

Под хрусткими и белыми цветами?..

Тела посеем – горе пожинать,

Земля же принимает, как жена.

Молчи и пей дожди, зажмуря веки,

Речь о реке и речь о человеке,

Который – свет, пока не скрыла мгла,

Пока судьба настигнуть не могла.

10

Ни плеску речному, где сонная рябь,

Ни блеску поляны, где бьют глухаря,

Не станете грохотом пули мешать,

Поймавшись на запах костра-кулеша.

Топчан. Холодильник. Оконный проем.

Машинка печатная, с нею вдвоем

Всё курите «Астру» от всех втихаря —

Вот ваше пространство, где годы горят.

Поэтово логово, с пепла начнись,

Летящего вниз, уносимого ввысь!

А дождь, нескончаемый дождь за окном,

Напомнит пускай о потоке ином,

Бегущем на землю к той самой реке,

Где мы умираем от вас вдалеке

И смотрим бессильно в оконный проем

И в небе ненастном куда-то плывем…

***

Речь о реке

Литературная запись авторской речи Михаила Сопина – Галина Щекина. Общая редакция – Татьяна Сопина

Чтобы временем не смыло

При жизни поэта были две попытки запечатлеть его образ – это сделали Вера Белавина в документальной повести «Нет, жизнь моя не горький дым» и Галина Щекина в литературной записи «Речь о реке». Последняя относится ко второй половине девяностых годов. Не избалованный вниманием, Михаил охотно отвечал на вопросы, рассказывал о себе, о процессе творчества. Это происходило у нас дома или на улице. Помню длительную беседу в беседке детского сада…

Галина старалась записывать точно, однако здесь была сложность. Дело в том, что муж не относился к тем, кто сразу гладко чеканит мысли – как это, к примеру, случается с крупными руководителями. Его мышление – всегда процесс. Он нуждался в собеседниках, выстраивал свой внутренний мир, он ведь «пахал по целине». Тем не менее, в стихотворную строку процесс никогда не выходил (стихи по наитию как «поток сознания» Михаил вообще не признавал). Он очень строго и уважительно относился к печатному слову. Всё лишнее отсекалось в процессе работы.

Брать интервью или записывать за ним было… «невозможно» (выражение Г. Щекиной). Он мог долго «буксовать» на одном и том же, а потом, перескакивая через какие-то ему одному ведомые хребты и долины, говорить совсем о другом. Так он нащупывал нить к парадоксам и откровениям, поражающим в законченных произведениях

Мне самой не раз приходилось работать с мужем. Говорит – я записываю. Прочитываю. Всё, говорит, не так. Начинает поправлять, увлекается, и получается совсем другая запись. Так может происходить пять-шесть раз, и всё разное. В каждом варианте что-то ценное новое, что-то потеряно. Выстраиваю, убеждаю… А он всё не удовлетворен. Лучше бы, конечно, чтобы он сам сформулировал, как хочет, но тогда это уже станет стихами.

Отсюда – известная рваность документальной записи «Речь о реке», которая автором повести удачно разделена на «потоки». Щекина хотела представить поэта как стихию, и ей это удалось.

Образ узнаваем. Хорошо ощущаю за строчками образ мужа – его манеру изложения, даже голос как будто слышу, вижу жесты.

Однако при подготовке к публикации я произвела редактирование. При жизни Михаила запись была прочитана у нас дома, не на всё муж дал согласие. Исключены также исторические и биографические несоответствия.

Татьяна Сопина

Поток первый. Почему?

Жизнь состоит из циклов от рождения до смерти… Под этим я подразумеваю то, как пишу. Стихи – это то, что я понял и что надо сформулировать. И я ищу, как это сделать. Это своеобразная ниша для перегруженного сознания, постоянные изменения, цепь их – процесс. Так идет анализ сущего.

Я всегда расшибался и расшибаюсь о нежелание людей думать, анализировать. Мое спасение было именно в привычке анализировать. И я пытался говорить об этом, но редко встречал въедливые глаза… Наталкивался на глухоту, на ненависть. А во мне уже было всего до отказа, и я хотел на равных. После столкновения во мне всё перегорало, и оставалась только жалость. И чем они плоскоглазее, тем их жальче. Но на границе перегруза снова начинались «сумленья» – не идет баланс, когда уходишь от деления на черное и белое.

Чем больше пишу, тем сильнее ощущаю свое неумение. Поневоле возвращаюсь к началу пути. Вот и происходит цикл возрождения, новое рождение.

Я с печальной улыбкой смотрю на зеркального мальчика Сопина. Мы с ним разные люди. У меня идет вечное рождение, я оглядываюсь, смотрю. Мы идем на разлет, отдаляемся.

Я родился сверхэмоциональным, и это навсегда окрасило меня барием страха. Жизнь вливалась в меня до отказа, одно вытесняло другое, как при сосисочной набивке.

…Запомнил слом тридцать седьмого года. Постоянно висящее солнце, которое слепило, но не грело. Мне шел седьмой год, мы с пацанами вовсю играли во врагов народа. До тех пор, пока после вызова на второй допрос не исчез отец.

Я был тогда маленький, но не отношу себя к тем, кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела над отцом долго, от детей уже ничего нельзя было скрыть. Ночные разговоры взрослых мешали нам спать. Наверно, отец чувствовал конец, и эти ночи были для него попыткой продлить жизнь. Он запил. Такого раньше не было – серьезный выдержанный человек, военпред на Харьковском танковом заводе. Он пил, сжимая в руке партбилет, потом плакал… В первый и последний раз я видел отца таким. Умудрен я потом стал, научился водку пить – «питие мое», но тогда меня это раздавило. Мы с отцом были неразъемны, как формула… Он исчез (был арестован), но вернулся, а вскоре «скончался от скоротечного распада легких». Какой там распад? Здоровый, сильный мужик. Даже я, ребенок, не мог поверить в такую «скоротечность».

Отец да дед были у меня большевики, но вообще у нас в семье было наворочено – дроздовцы, махновцы… У бабушки было шестеро братьев, они носились на конях, свирепели, врываясь друг к другу с оружием. Однако при бабушке не смели.

Один из дядей – красный комиссар (бывший белый) – и другой, служивший при немцах в по лиции, учили меня добивать людей в ухо. Чем было спасаться от такой отравы? Беременеть начинкой и смирять ее до тех пор, пока не взорвется?

В 1939 году арестовали родителей моих друзей по двору. Детей осталось трое: два мальчика и старшая сестренка лет четырнадцати-пятнадцати, в которую я был тайно, до рыдания, влюблен, так что родители, посмеиваясь, обещали нас поженить.

Ребята остались одни, и я таскал им хлеб пеклеванный, был такой хлеб очень вкусный, я сам его очень любил. И вот совершенно необъяснимо для самого себя (тогда! Сейчас-то я понимаю, это было гипертрофированное чувство сострадания) я пошел к магазину и у входа-выхода стал просить милостыню, крестясь и кладя поклоны. За этим занятием меня обнаружила наша учительница Ксения Михайловна Мухина. Человеком для пацанвы она была добрым, но время было злое. И вот на очередном поклоне я ощутил невыносимую, зверскую боль – она крутила мне ухо, не просто крутила, а рвала остервенело, что-то приговаривая при этом. Сейчас я думаю, что, причиняя мне страдания, она хотела избавиться от чего-то в самой себе. Может быть, она перед кем-то или перед чем-то сама вела себя так же, как я, кланялась, заискивала, только втайне.

Я рыдал без слов, с болью и внутренней сладостью – страдаю для ребят – от сопричастности, что ли… Гипертрофированное сострадание – крестный знак нашего рода, может не у всех, но у кого-то, над кем-то он был. Дед Никита, более-менее безболезненно пройдя процедуру раскулачивания, ни с того ни с сего стал оговаривать себя, распускать молву, что у него припрятано про черный день. Плевать он хотел на коммунарщиков, хватит и на приобретение нового хозяйства, и на то, чтоб голодрань беcпортошную, этих лодырей, скупить с потрохами…

Был взят, доставлен куда надо, зверски бит шомполами. Когда били, поднимал голову и кричал: «Объединяйтесь, пролетарии, над бездной кровавой, перед гибельной дорогой». Об этом рассказывала бабушка. А на ее вопрос: «Зачем ты дразнил их, зачем выкрикивал, обозлял?» – отвечал: «Молчать, опускать голову, закрывать глаза надобно тогда, когда устанут пилатствовать, а пока бьют, в глаза глядеть надобно, так разумею». Прожил он после этого один день.

Всё перемешалось… Семнадцатый год был для меня романтикой, комиссар всё равно что святой, но благодаря родне я никогда не мог принять окрас – разделение на красных и белых. В числе моих сверстников выкалывал глаза маршалам Егорову и Тухачевскому. А в сорок втором при немцах время словно опрокинулось на полвека вспять. Открылись церкви, я присутствовал на крещенском водосвятии.

Как приблизить груз яда и противоядия? Ведь всё сущее в нас и из нас. Самое опасное – не давать отчет будущему. Мы можем минировать память и неосознанно программировать идиотизм наших близких… Любое непродуманно выплюнутое слово способно разрушить человека. Наша несуразность и скотcкость материализуются и наполняют эфир. Может, мы не чувствуем, но они носятся там, эти гадостные токи. Еще немного, и наука научится их улавливать. Выходить на них, как на обычные волны. Когда я начинаю в компании так говорить, собеседникам становится опасно: «Раз ты этакий, иди на…» Они не хотят такого русла и вот-вот хрястнут меня. Я ухожу обижаться…

Я болен отличием от других. Ну и что, если они вурдалаки? Их тоже запрограммировали – так же, как вас, как и меня. Чего ж мы цапались-то? Приятель Леша был вместилищем своих и чужих идей, в том числе и вредных для него, но, когда на него покушались, бесился. («Дай правую руку!» – «На, только дай выпить, больно же…»)

Я находил и терял людей глазами. Бородулин на поселении говорил: «Не переношу плотность населения и коллективность в любом виде». Но ведь человек живет не ради постижения какого-то одного человека или даже группы, а вообще для всего мира. Он должен хотя бы стараться понять – что произошло. Почему нет, а не да? Я не знаю, хорошо им или плохо, и это меня сдерживает… А когда пишу, думаю – не боюсь ли быть обкраденным?

В двадцать четыре года стал писать дневник. Перечитывал и понимал – пора чистить, выгребать утробную грязь. Она может рвануть, переполнив… Судил я тогда обо всём позиционно, на мне было давление нашей «культуры», то есть халтуры в виде культуры.

Партийное сумасшествие тоже сделало свою злую работу, утвердив рабоче-крестьянский метод бытия и мышления. Лишь бы на крестики-нулики всё разделить… Брел по пояс в общественном дерьме, ерошился.