По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

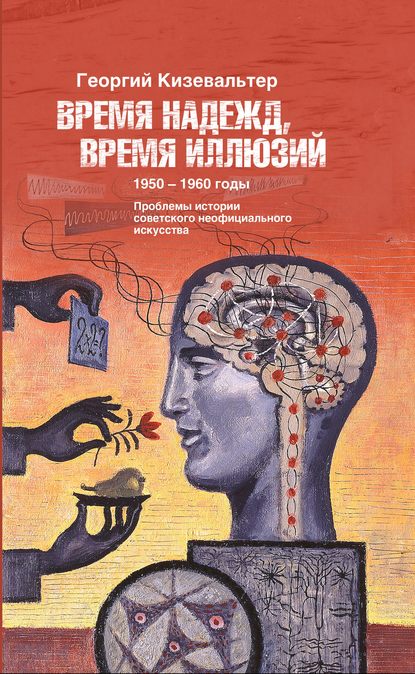

Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Борис Жутовский

(Сначала мы смотрим на уже привычные фотографии молодого Жутовского на печально известной выставке в Манеже в декабре 1962 года: Хрущев, Ильичев и прочая братия… Тут как раз вскипает чайник, мы садимся за стол, делаем себе кофе и начинаем неспешный разговор.)

Георгий Кизевальтер:Так кто же снимал тогда в Манеже?

Борис Жутовский: Это был фотокорреспондент «Правды» Николай Устинов. Когда он выходил на пенсию, мне удалось через приятеля из «Советского фото» выпросить у него отпечатки. Потом уже я их переснял и стал свои отпечатки раздавать всем желающим, поэтому все фотографии, которые появляются в печати, прошли через меня.

Г. К.:Это снималось на втором этаже?

Б. Ж.: Да, которого теперь нет и где была наша выставка… Белютин тогда побаивался, что ученики его слабоваты, и обратился ко мне как к одному из своих любимчиков с предложением выставить работы кого-то из моих друзей. А у меня в это время «эксгумировалась» дружба с Эрнстом Неизвестным, с которым я познакомился в 1956 году, когда после института поехал работать на Урал и там повстречал сначала его маму, писательницу и поэтессу Беллу Дижур, а потом и его самого. Я говорю: да, давайте позовем друзей. Таким образом, в выставке участвовали Эрнст Неизвестный, Юра Соболев, Юло Соостер, Володя Янкилевский и белютинская студия. Там было три зала: в одном – эта студия, в другом – Соболев, Соостер и Янкилевский и в третьем – Неизвестный. Понятно, что, когда все это закончилось, мы оказались без работы и в полном дерьме.

Г. К.:Получилось так, что в общественном сознании того времени две выставки – экспозиция к 30-летию МОСХа и белютинская – слились в одну и вместе с белютинским этажом заодно оказалась обругана и мосховская выставка, да?

Б. Ж.: Конечно. Тут стоит начать с такой прелюдии. Белютинская студия каждое лето выезжала на пленэр. Причем выезжала, наняв пароход, который гонял по Волге и останавливался по нашему приказанию там, где мы хотели. В том году мы тоже отправились на пароходе, после чего устроили отчетную выставку – в том же флигеле на Большой Коммунистической, 9, где и занимались. А так как к тому времени мы обросли огромным числом корреспондентов и прочих знакомых, на выставку пришло несметное количество народа. На следующий день вся западная пресса писала о том, что в России есть абстрактное искусство…

Г. К.:Это ноябрь 1962 года?

Б. Ж.: Да, 26 ноября. И почти вся эта публика кинулась к Микояну, который в это время уговаривал Фиделя Кастро отпустить советские ракеты с Кубы. Карибский кризис. Микоян в недоумении звонит в Москву, там вызывают на ковер Поликарпова (был такой первостатейный подлюга, дрянь с чудовищной репутацией и биографией, заведующий отделом культуры ЦК, всем рубил головы, сейчас на Новодевичьем), но он ничего не знает. Выяснив обстоятельства, Поликарпов позвонил Белютину и предложил всем нам привезти свои картинки на выставку в Манеже. Кстати, уже на второй день нашей выставки приехали человек десять в серых костюмах и переписали всех авторов. Мы все поняли, тут же сняли выставку и разобрали по домам. На третий день приехали черные «Волги», чтобы забрать картины, а их уже не было! И вот вскоре Поликарпов предложил Белютину выставиться в Манеже. Мы собрались и решили, как дураки, что «приедет барин, барин нас рассудит»; решили выставляться. Ночь мы все это вешали, целую ночь. Нас было 14 человек, всем дали пропуск. А наутро предстали пред светлые очи; так все и произошло.

Г. К.:Что за человек был Элий Белютин?

Б. Ж.: Это был, безусловно, талантливый педагог. Тем более что окончил он пединститут. Это раз. Во-вторых, он был единственный в то время – ведь не с кем было сравнивать! И как педагог он был любопытен. Но как человек он был сумасшедшее чудовище. Капризный, вздорный, малоприятный в общении. Сам он жил вкусно, потому что торговал графикой, картинами. Помню, как-то раз он открыл шкаф (роскошный шкаф XV века!) и достал оттуда толстую пачку рисунков из Дрезденской галереи.

Г. К.:Откуда они у него?

Б. Ж.: Думаю, ворованное. Вообще, по слухам, он брал все, хотя я этому и не верю. Скорее всего, он наменял эти рисунки, потому что это был его всегдашний заработок. А когда мы ему давали какие-то копейки за обучение, он говорил: «Уж мне эти ваши деньги!» Ведь что такое белютинская студия? Был такой комитет художников книги, графики и плаката, так называемый Горком. Создан он был в 1935 году, потому что имелось огромное количество внештатников, которых надо было как-то собрать. В общем, в Горкоме сделали тогда маленькую щель, через которую пытались выпустить пар. Председатель Горкома Евгений Курочкин, человек воевавший, очень благосклонно к этому относился. При комитете организовалась студия повышения квалификации – Белютин начал преподавать там с 1958 года. Официально это называлось «Курсы повышения квалификации при Горкоме художников книги, графики и плаката».

Потом он организовал свою студию и в Доме моделей трикотажа, и на Кузнецком. У него были три или четыре такие группы. Вот они все и ездили на пароходе. И это все живет до сих пор!

Г. К.:В какой форме?

Б. Ж.: Он существует как легенда! Кто-то из больших начальников сказал ему: «Что ты все это делаешь в Москве? Поезжай за город». Он купил дачу в Абрамцево, и там они стали царствовать и учиться. Буквально на прошлой неделе мне позвонила Рябишка[28 - Инесса Васильевна Рябинина, художник студии Белютина.] (была в Доме моделей трикотажных изделий такая художница) и рассказала, что они до сих пор на этой даче живут, рисуют и неистовствуют, потому что вроде бы откупили эту дачу у Молевой… Она сама жива и здорова и только что устроила «дар президенту» в виде Леонардо да Винчи и Кранаха! Это был грандиозный скандал. Легенда звучала так: когда они въехали в свою теперешнюю квартиру на Суворовском бульваре, под потолком они обнаружили какие-то схроны, где были спрятаны картины Леонардо да Винчи, Кранаха и т. п. И вот эту коллекцию она решила подарить президенту. Разумеется, президент якобы приезжал, но даже кофе не выпил… Молева – грандиозная мошенница и мифотворец. Когда она издала книжку про 1962 год в Манеже, я ее почитал – сплошное вранье… Поэтому понятно, что никакой президент не приезжал и никакого подарка не было. Вот такая история. А для тех художников из студии Белютина дача была большой отдушиной в жизни.

Г. К.:В какие годы вы занимались у Белютина?

Б. Ж.: С 1957 по 1961 год.

Г. К.:То, что вы все у него делали, называлось абстракцией?

Б. Ж.: Нет, там было все: и пейзажи, и натюрморты…

Г. К.:Но вы сами занялись тогда же абстракцией? Так сказать, сами по себе?

Б. Ж.: Да, это приветствовалось. Хотя сам Белютин не говорил: делайте абстракцию. И ни одного из нас он никогда не пускал в мастерскую, которая якобы была. Первый раз я увидел, как и что он рисует, на пароходе. Он рисовал тушью, какая-то смятая бумага была, рисовал экспрессивно, но это не была абстракция: он рисовал людей, то есть это был фигуратив, а больше никто никогда ничего не видел.

Г. К.:А разве на выставке в Манеже его работ не было?

Б. Ж.: Нет, что вы! Он был гуру, а гуру должен оставаться таинственным. Много врать и напускать тумана…

Г. К.:Формальный вопрос: когда вы окончили институт?

Б. Ж.: Я окончил Полиграфический в 1956?м.

Г. К.:В то время вы как-то ощущали «оттепельные» изменения в социуме? Чувствовался ли интерес к абстракции и другим «измам»? Или это проходило мимо вас?

Б. Ж.: Ну конечно, чувствовали! Первая весна была прелестна. Мы устраивали выставки черт знает где, и мы не оглядывались, хотя после выставок директоров снимали! Сняли директора Дома кино, сняли директора Дома культуры на шоссе Энтузиастов, хотя туда приезжал Евтушенко, стоял крик и гам, но… И эта весна была для всего: раскрылось кино, зарождались новые театры, пошла новая литература – все рвались порадоваться! Возникло немалое число художественных групп. Как говорил Костя Рудницкий, «настало время делать искусство шайками»! Появляются команды Белютина, Оскара Рабина, кинетистов с Лёвой Нусбергом, ну и немалое количество одиночек вроде Краснопевцева, Шварцмана и т. п. Горком устраивал выставки живописи, графики, книги, плаката – у меня есть материалы 1961 года – написано: «первая выставка», обсуждение; все рвались, и всем хотелось, и все выставлялись сломя голову, не оглядываясь. Я помню, как на выставку в доме Герцена на Пушкинской пришел старик Алпатов! У меня есть фотография, где выставку открывал Борис Слуцкий. Все это было до 1962 года. Это была весна – робкая, но весна по сравнению со всем тем, что было до этого. А раньше я много путешествовал. Куда бы я ни ехал в те годы, я должен был получить разрешение, а приехав на место, его предъявить. Будь то Карелия, или Саяны, или Памир…

Так что «весна» была истерической – так всем хотелось свободы. И все закончилось в конце 1962 года. Почему, в чем было дело? Я много раз задавал себе этот вопрос… мосховская девятка – Андронов, Никонов и т. д. – рвалась к власти. Реформы и перемены в нашем сознании означали только одно: захватить власть. Другой формы существования мы не представляли (мы же сталинские люди!). Эта девятка рвалась к власти в Союзе художников, и выставка к 30-летию МОСХа была замыслена держащими стариками для того, чтобы дискредитировать эту команду. И привезли для этого Хрущева. Я помню, после того как меня четырежды облили говном, я вышел покурить в маленький коридор между тремя залами. В это время Хрущев – после Белютина – перешел в зал, где были Соостер, Янкилевский и Соболев. Там он уперся в Соостера и привычно запел: «Да вас всех сажать надо!» А Юло ему отвечает: «А я уже сидел семь лет». И Хрущев быстро оттуда ретировался.

Я стою себе, курю. В это время из зала выходят Серов и Преображенский, который как бы «вел экскурсию». Они посмотрели на меня как на пустое место, после чего Серов обнял Преображенского и сказал: «Как здорово мы все это сделали!» Я даже папиросу уронил… Им хотелось все вернуть в прежнее состояние: свои льготы, свою власть… Вот в чем было дело. А мы просто случайно попали под колеса этой машины, под разборку. Это было случайное совпадение многих обстоятельств вследствие того, что мы невпопад устроили выставку, корреспонденты подняли шухер, Поликарпов взбесился, потому что не знал, что делать, и т. д.

Никоновцам, висевшим внизу, в основной экспозиции, тоже досталось. Там же стояли скульптуры Неизвестного, потому что он был членом союза (у нас был еще один член союза – Леонид Рабичев). Так что смысл этой акции состоял в том, что старикам надо было разгромить новых претендентов на власть, и тогда это удалось.

Г. К.:А вы когда вступили в МОСХ?

Б. Ж.: В 1969?м, как художник книги. Бюрократия требует своего, а без членства в союзе жизнь была совсем тоскливая.

Г. К.:Как складывалась жизнь после Манежа: вы продолжали что-то делать для себя в условиях отсутствия выставок?

Б. Ж.: Конечно! Три большие программные картины у меня потом купило семейство шоколадного короля из Кельна, Людвига. Они представлены в начале коллекции русского искусства, где Володя Янкилевский, Эдик Штейнберг и я.

Г. К.:Любопытно: кем вы себя считали в те годы: официальным художником, неофициальным художником или просто художником?

Б. Ж.: Ну, наверное, просто художником. Ведь что такое неофициальный художник? Это значит встать в конфронтацию с властями предержащими. И все. А это скучно.

Г. К.:Вы интересовались в те годы западным искусством?

Б. Ж.: А как же!

Г. К.:И кем конкретно?

Б. Ж.: Первым, в кого я был влюблен, был Матисс. Потом Клее. Потом очень короткое время Сальвадор Дали. Дальше очень долго был влюблен в Пикассо.

Г. К.:И где вы находили о них информацию?

Б. Ж.: Все приносили картиночки… Меня же выгнали из художественной школы за то, что я принес маленькую книжечку о Модильяни. Для нас эти книжечки были полным откровением, при том что мы не понимали, откуда, как и что. Но это нас ужасно привлекало, и каждый носил такие книжечки и картиночки, напечатанные в 1910–1920?е годы. Позже появились и современные книги, привезенные в подарок. Как правило, эти корреспонденты, бравшие наши работы, денег нам не платили, а привозили потом две-три монографии. А пока мы учились, конечно, кто-то знал больше, кто-то меньше; у кого-то родители были художники, и это имело значение.

Г. К.:А Полиграф относился к либеральным заведениям?

Б. Ж.: Конечно! Как нам говорили преподаватели: «Мы вас учим вкусу. А мастерство вы должны потом наработать сами». Вообще основная наша проблема заключалась в образовании и воспитании. Уходило дикое количество лет на то, чтобы поумнеть и понять, что и как в этом мире устроено.

Г. К.:Кто в те годы оказал на вас наибольшее влияние?

Б. Ж.: Конечно, Белютин и Дмитрий Иванович Архангельский, художник из Симбирска (Ульяновска). Он также был учителем Аркадия Пластова. В музее в Ульяновске на сегодняшний день есть два этажа его акварелей и улица, названная его именем. Но умер он под Москвой, в Удельной, куда зарылся с семьей на много лет.

Отмечу, что Белютин был педагог, а Архангельский – Учитель. Это разные вещи.

Г. К.:Какие связи и знакомства к моменту Манежной выставки оказались наиболее важны?