По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

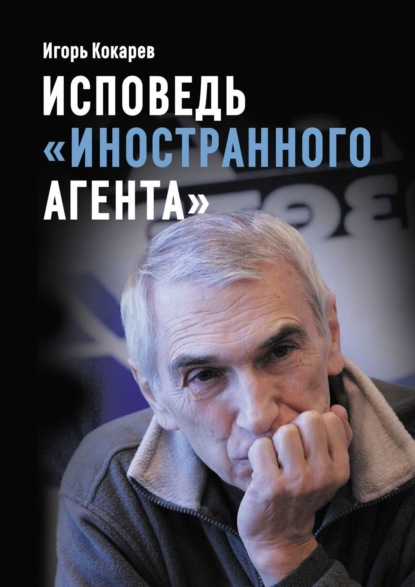

Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Глаза мы прячем от стыда,

Нас снова превращают в стадо…

На четвертом курсе произошло два события. В библиотеке Горького день за днем читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича». Сбегал с занятий. Ни о чем другом думать не мог. Потрясение сильней, чем от ХХ съезда КППС. Там за все в ответе сделали одного человека. А у Солженицына культ личности – это ГУЛАГ, жуткая человекомолотилка! Прошлое вдруг полыхнуло ужасом безнаказанного садизма. Жгла догадка: а ведь они среди нас, эти затаившиеся убийцы и мучители своих сограждан! Почему не осуждены, не наказаны?

Оставшиеся в живых жертвы не вышли на демонстрации, не предъявили счет. Говорят, один плюнул в лицо своему следователю, увидев на улице. И все. Шептались бывшие вертухаи и осведомители: «И правильно, что сажали, и было за что». «Жертвы были не напрасны», – отговаривались их дети. А партия притихла, затаилась, боясь возмездия. Суда над ВКП (б) и КПСС я так и не дождусь при своей жизни. Дождется ли страна, впавшая в спячку?…

Много лет спустя читая «Предел забвения» неизвестного мне Сергея Лебедева, я нашел такие строки: «Он страшился не того, что сделал; он испугался, когда оказалось, что он, начальник расстрельной команды, – никто в теперешнем мире; ему не плевали в лицо, но его и не боялись больше. Он, переживший не только своих жертв, но и тех, кто мог бы свидетельствовать о них и за них, остался один; все расстрелы, все убийства были забыты, целая эпоха ушла на дно памяти, и он, запертый внутри нее, все пытался доказать, что он – был; старик не мог перенести, что причиненное им зло не существовало больше как зло; он убивал, а мир в конце концов закрыл, а потом открыл глаза, и все стало так, будто ничего не было».

Было от чего таким сойти с ума. Но я их не видел. И жил в двух мирах – в том реальном, в котором меня воспитали, и в другом, темном, куда не решался заходить слишком далеко…

Второе событие: меня чуть не исключили из комсомола за «очернение курсантского быта». На концерте в Пединституте поставил я номер в ритме рока: мятые алюминиевые кружки, завязанные узлом алюминиевые столовые ложки, сухари на случай голодного приступа, брюки клеш и форменка в обтяжку на Гургене Нариняне, лабавшем сумасшедший рок на табуретке. Такая вот самодеятельность. Не Жванецкий, конечно. Но задницу набили крепко. Персональное дело. Спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического: «Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше!» И все почему-то успокоились.

Исключение из комсомола означало отчисление из училища автоматом. Спас он, Геннадий Охримович. Спасибо, Гена!

С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он в круизах на белоснежном лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел абсолютно счастливым и гордым своей жизнью. Вот цельность характера и судьбы! Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как он, и чему-то завидовать. Чему, брат?…

Да, и третье событие. После того персонального дела вызвали меня в Горком комсомола. Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:

– Пойдёшь на работу в горком комсомола?

Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, что дрогнули в улыбке его тонкие губы:

– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел спортивно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.

Видимо, теплело в воздухе после ХХ съезда. Понадобились инициативные. Вот и нашли. А я клюнул. Казалось, вот в Горкоме уже никто не помешает приближать то самое будущее. Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я, конечно, еще не знал.

Дома, однако, снова страсти:

– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!

Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на цивильный костюм и на работу в Горком. Родители догадались, когда нам вдруг поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. По-моему, и на курсе мало кто знал, куда я делся. Диплом мне чертила бригада из трех студенток Водного института. Такое вот получилось высшее инженерное образование…

В это время в городе шла битва за студенческий клуб. Не забыть, как на бюро горкома партии получил слово. Размахивая руками, от имени молодежи требовал для студентов Одессы трехэтажный особняк возле парка Шевченко. Там только кино по субботам показывают. А нам вечера, спектакли, собраться негде! Не у ЖЭКа отбивал, у КГБ! Горком партии вынес вопрос на бюро. А там строго: либо майор Совик, директор Дома культуры КГБ партбилет на стол, либо оратора вон из комсомола. Боже, той речи моей аплодировало бюро!

Может быть, мне это приснилось? Но время, видно, было такое. Отдали нам здание! И во Дворец студентов из подвала на Малой Арнаутской переехал «Парнас-2» Миши Жванецкого. С этого и началась новая жизнь старого дома, похожего на средневековый замок. Кстати, и по сей день там, у парка Шевченко, Городской дворец студентов… Кто-то поддерживает чистоту и порядок, в актовом зале идет репетиция драмтеатра. Жизнь продолжается…

На майской демонстрации. Всегда с народом:))

Мы беззаботно кувыркались в волнах всяческих полусвобод хрущевской оттепели. Придумывали молодежное кафе, студенческие капустники, дискуссионные клубы, турпоходы в катакомбы и в Крым по горам, мы полюбили грустную лирику туристских песен. Ночами пропадал в «Парнасе». Шли репетиции бессмертной миниатюры «Авас», где Витя Ильченко рассказывал про тупого доцента и такого же студента Аваса, а ему старательно поддакивал Рома Кац, будущий любимец публики Роман Карцев.

Репетировали смешную сценку из эпохи немого кино: толстяк Додик Макаревский сидел на стуле и смотрел в зал, как на экран. А за его спиной суетились, фехтовали два мушкетера Витя и Рома, повторяя известные сценки, от которых зритель, то есть Додик, замирал от ужаса, хохотал, плакал, вытирая большое свое лицо клетчатым платком, словом, переживал так, что уже, в свою очередь, хохотал зал. Спектакли в переполненном зале всегда сопровождались стонами восторга сползающих на пол от смеха зрителей.

На наши вечера толпы буквально выламывали тяжёлые, дубовые двери. Надувались вены на мощной шее качка Олега Рындина, моего однокурсника, лопались от напряжения его рычаги, удерживавшие готовую слетать с петель махину. Дворец студентов стал модным местом.

Миша Жванецкий пронизывал нашу жизнь печальной иронией, шутя формировал нравственные критерии послесталинского времени. Мы смеялись, как он хотел, а он хотел, чтобы мы чувствовали иронию там, где раньше был один официоз. И человеку уже находилось место под солнцем. Система приспосабливалась к новым реалиям, и он чувствовал это раньше других… Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 – и уже навсегда – узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартирки в Лос-Анджелесе.

Мы дружили. Но неуютно мне в лучах хоть чьей-то славы. Великих выставляя напоказ, мы служим им облезлою оправой…

Попутным ветром из Москвы в Одессу занесет автора, подарившего нам тогда своими песнями запретное еще недавно чувство грусти и светлой печали, независимое от гимнов и маршей. Этого автора звали Булат Окуджава. Сначала мы грустили под его «Последний троллейбус». Потом он приехал сам, Булат Шалвович. Я уступил ему тогда лучшее, что у меня было, свою подружку. Она ушла с ним после того вечера в Политехе, махнув мне на прощание рукой. А я и не заметил из-за нахлынувших чувств…

Кто бывал на Дерибасовской, знает кафе «Алые паруса». Это мы назвали безликое учреждение общепита гриновскими «алыми парусами». Пробили ему в Горкоме партии сниженный финплан вместе со статусом молодежного кафе-клуба. Кажется, это было первое молодежное кафе в стране. Там звучал запрещенный еще недавно рок-н-рол вперемежку с бардовской песней и стихами Ахматовой и Пастернака. Обсуждали знаковые фильмы эпохи: «Чистое небо», «Летят журавли», «Судьба человека», «Коллеги», «Человек идет за солнцем». Туда приходили московские гости – журналисты, корреспонденты, писатели, писавших об одесской вольнице в центральные журналы.

Там я встретил легендарного Александра Асаркана из «Литературной газеты», который прилетал за вольным ветром в Одессу. Маленький, сутулый, равнодушный к еде и одежде, человек без возраста и столичного лоска, он писал мне из Москвы свои разрисованные вручную открытки.

Явление свободы в таком преобразовании казенных открыток

Вот она, та статья Володи Белова… Фрагмент. Но самый лестный.

Бывал у нас и Володя Белов, московский обозреватель журнала «Театр», ловивший в одесском театральном сезоне пульс разгулявшейся на свободе Одессы. После той поездки прислал он в Одессу свою питомицу, красавицу, внучку Сергея Лазо, подышать нашим пьяным воздухом. Я смотрел на нее, живого потомка героя гражданской войны с восторгом. С интересом, я думаю, поглядывала она на меня. Ведь таких, кто еще верил в идеалы, за которые погиб ее дед, и в Одессе было не много. Но я ушел в плавание, и мы расстались. В Москве я столкнусь с Адой лицом к лицу во ВГИКе. И мы не узнаем друг друга. Прежних.

А статью Володи Белова об Одессе в журнале «Театр» Асаркан пришлет мне тем же оригинальным способом, наклеенную на почтовой открытке. Из нее я узнал про себя много нового. Например, «что девчонки, проходя мимо, оборачиваются и долго смотрят вслед», а также, что я «не из числа скучающих и равнодушных». К счастью, журнал «Театр» в Одессе мои знакомые в те времена не читали.

Свобода дошла до того, что студент политеха взял и влюбился в очаровательную тихую и застенчивую руководительницу нашей изостудии Зою Ивницкую. Она была не только женой известного в Одессе художника Русского театра Михаила Ивницкого, но и на минуточку старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. Чувствам не прикажешь, мы это уже отвоевали. Но в ужасе метались валеркины партийные родители. Он мне признавался:

– Стари-и-к, я теряю сознания от счастья. Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.

Зоя мне доверяла:

– Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, как никто. Это наше счастье.

Валера с детства виртуозно шил себе брюки. И они действительно сидели на его тонкой мальчишеской фигурке. Мама с папой – обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя успела оторвать его и от швейной машинки и от политехнического. Ездила с ним в Питер, и он поступил в Мухинское, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Успел, кстати, познакомить меня с моей будущей женой. Но все – таки его забрили в армию.

Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Там и женился.

Потом он халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. При этом пил, как… художник. Работал в Иркутском драмтеатре. С Зоей они расстались, но чувства не выветрились. Оба хранят их всю жизнь. Зоя живет в Лос-Анджелесе. Она недавно написала прекрасную добрую книгу про театрально – художественную Одессу тех лет, посвятила ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому.

Пройдет почти 30 лет. Валера будет шить на заказ костюмы для фигуристов в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтоновскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер ненавидит. Верная жена Мила, питерская его однокурсница, талантливая художница, будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. Вот – вот они уже и гражданство получат.

Вот они, Мила и Валера 50 лет спустя

– Стари – и—к! Как только получим паспорта – сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.

– А зачем же паспорта ждать?

– Ты чо? А вдруг операция какая понадобится? Я что, ее в России буду делать?

Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми.

Да, так вот Одесса. Одесса 60-х не была провинцией. Не была она, кстати, и Украиной. Это скорее все тот же вольный город, город мореходов, город веселых торговцев, раньше других усвоивший азы теневой или альтернативной социалистической экономики. Ты мне – я тебе. Так и планы выполняли. А что? Хочешь жить, умей вертеться. И таки умели!

В Горкоме на мне сектор спортивно-массовой работы – это и культура, и досуг, и спорт. Меня поддерживает зав. отделом идеологии Петр Кондрашов, парень внимательный, умный, осторожный. Годы спустя мелькнет он в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии.

До 12 ночи светятся окна в единственной во всем гулком партийном здании комнате, от споров и сигарет стоит дым коромыслом. Через полвека, когда уже независимая Украина захочет вступить в Европейский Союз, и путинская Россия организует в ней «гражданскую войну», этот бывший Обком КПСС станет известным на весь мир зданием, где заживо сгорят люди, ставшие исполнителями чужой воли и жертвами чудовищной провокации.

Твердо помню, если какой язык и был в загоне, так это украинский. Дуже мы его, школьники, по преимуществу евреи и русские, учить не любили. В аттестате у меня одна четверка, по украинскому. Ну, и тройка по поведению. Только это не считается. Подумаешь, ударил учительницу по голове ботинком! А зачем меня за руку дергать, когда человек стоит на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку, так внизу пятном кровавым. В общем, тройка в четверти за поведение, и уплыла моя серебряная медаль. Но певучий «Заповiт» Тараса Шевченко навсегда остался в моем сердце:

…Як умру, то поховайте мене на могилi,

Серед степу широкого, на Вкраiнi милiй…

Нас снова превращают в стадо…

На четвертом курсе произошло два события. В библиотеке Горького день за днем читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича». Сбегал с занятий. Ни о чем другом думать не мог. Потрясение сильней, чем от ХХ съезда КППС. Там за все в ответе сделали одного человека. А у Солженицына культ личности – это ГУЛАГ, жуткая человекомолотилка! Прошлое вдруг полыхнуло ужасом безнаказанного садизма. Жгла догадка: а ведь они среди нас, эти затаившиеся убийцы и мучители своих сограждан! Почему не осуждены, не наказаны?

Оставшиеся в живых жертвы не вышли на демонстрации, не предъявили счет. Говорят, один плюнул в лицо своему следователю, увидев на улице. И все. Шептались бывшие вертухаи и осведомители: «И правильно, что сажали, и было за что». «Жертвы были не напрасны», – отговаривались их дети. А партия притихла, затаилась, боясь возмездия. Суда над ВКП (б) и КПСС я так и не дождусь при своей жизни. Дождется ли страна, впавшая в спячку?…

Много лет спустя читая «Предел забвения» неизвестного мне Сергея Лебедева, я нашел такие строки: «Он страшился не того, что сделал; он испугался, когда оказалось, что он, начальник расстрельной команды, – никто в теперешнем мире; ему не плевали в лицо, но его и не боялись больше. Он, переживший не только своих жертв, но и тех, кто мог бы свидетельствовать о них и за них, остался один; все расстрелы, все убийства были забыты, целая эпоха ушла на дно памяти, и он, запертый внутри нее, все пытался доказать, что он – был; старик не мог перенести, что причиненное им зло не существовало больше как зло; он убивал, а мир в конце концов закрыл, а потом открыл глаза, и все стало так, будто ничего не было».

Было от чего таким сойти с ума. Но я их не видел. И жил в двух мирах – в том реальном, в котором меня воспитали, и в другом, темном, куда не решался заходить слишком далеко…

Второе событие: меня чуть не исключили из комсомола за «очернение курсантского быта». На концерте в Пединституте поставил я номер в ритме рока: мятые алюминиевые кружки, завязанные узлом алюминиевые столовые ложки, сухари на случай голодного приступа, брюки клеш и форменка в обтяжку на Гургене Нариняне, лабавшем сумасшедший рок на табуретке. Такая вот самодеятельность. Не Жванецкий, конечно. Но задницу набили крепко. Персональное дело. Спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического: «Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше!» И все почему-то успокоились.

Исключение из комсомола означало отчисление из училища автоматом. Спас он, Геннадий Охримович. Спасибо, Гена!

С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он в круизах на белоснежном лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел абсолютно счастливым и гордым своей жизнью. Вот цельность характера и судьбы! Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как он, и чему-то завидовать. Чему, брат?…

Да, и третье событие. После того персонального дела вызвали меня в Горком комсомола. Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:

– Пойдёшь на работу в горком комсомола?

Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, что дрогнули в улыбке его тонкие губы:

– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел спортивно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.

Видимо, теплело в воздухе после ХХ съезда. Понадобились инициативные. Вот и нашли. А я клюнул. Казалось, вот в Горкоме уже никто не помешает приближать то самое будущее. Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я, конечно, еще не знал.

Дома, однако, снова страсти:

– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!

Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на цивильный костюм и на работу в Горком. Родители догадались, когда нам вдруг поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. По-моему, и на курсе мало кто знал, куда я делся. Диплом мне чертила бригада из трех студенток Водного института. Такое вот получилось высшее инженерное образование…

В это время в городе шла битва за студенческий клуб. Не забыть, как на бюро горкома партии получил слово. Размахивая руками, от имени молодежи требовал для студентов Одессы трехэтажный особняк возле парка Шевченко. Там только кино по субботам показывают. А нам вечера, спектакли, собраться негде! Не у ЖЭКа отбивал, у КГБ! Горком партии вынес вопрос на бюро. А там строго: либо майор Совик, директор Дома культуры КГБ партбилет на стол, либо оратора вон из комсомола. Боже, той речи моей аплодировало бюро!

Может быть, мне это приснилось? Но время, видно, было такое. Отдали нам здание! И во Дворец студентов из подвала на Малой Арнаутской переехал «Парнас-2» Миши Жванецкого. С этого и началась новая жизнь старого дома, похожего на средневековый замок. Кстати, и по сей день там, у парка Шевченко, Городской дворец студентов… Кто-то поддерживает чистоту и порядок, в актовом зале идет репетиция драмтеатра. Жизнь продолжается…

На майской демонстрации. Всегда с народом:))

Мы беззаботно кувыркались в волнах всяческих полусвобод хрущевской оттепели. Придумывали молодежное кафе, студенческие капустники, дискуссионные клубы, турпоходы в катакомбы и в Крым по горам, мы полюбили грустную лирику туристских песен. Ночами пропадал в «Парнасе». Шли репетиции бессмертной миниатюры «Авас», где Витя Ильченко рассказывал про тупого доцента и такого же студента Аваса, а ему старательно поддакивал Рома Кац, будущий любимец публики Роман Карцев.

Репетировали смешную сценку из эпохи немого кино: толстяк Додик Макаревский сидел на стуле и смотрел в зал, как на экран. А за его спиной суетились, фехтовали два мушкетера Витя и Рома, повторяя известные сценки, от которых зритель, то есть Додик, замирал от ужаса, хохотал, плакал, вытирая большое свое лицо клетчатым платком, словом, переживал так, что уже, в свою очередь, хохотал зал. Спектакли в переполненном зале всегда сопровождались стонами восторга сползающих на пол от смеха зрителей.

На наши вечера толпы буквально выламывали тяжёлые, дубовые двери. Надувались вены на мощной шее качка Олега Рындина, моего однокурсника, лопались от напряжения его рычаги, удерживавшие готовую слетать с петель махину. Дворец студентов стал модным местом.

Миша Жванецкий пронизывал нашу жизнь печальной иронией, шутя формировал нравственные критерии послесталинского времени. Мы смеялись, как он хотел, а он хотел, чтобы мы чувствовали иронию там, где раньше был один официоз. И человеку уже находилось место под солнцем. Система приспосабливалась к новым реалиям, и он чувствовал это раньше других… Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 – и уже навсегда – узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартирки в Лос-Анджелесе.

Мы дружили. Но неуютно мне в лучах хоть чьей-то славы. Великих выставляя напоказ, мы служим им облезлою оправой…

Попутным ветром из Москвы в Одессу занесет автора, подарившего нам тогда своими песнями запретное еще недавно чувство грусти и светлой печали, независимое от гимнов и маршей. Этого автора звали Булат Окуджава. Сначала мы грустили под его «Последний троллейбус». Потом он приехал сам, Булат Шалвович. Я уступил ему тогда лучшее, что у меня было, свою подружку. Она ушла с ним после того вечера в Политехе, махнув мне на прощание рукой. А я и не заметил из-за нахлынувших чувств…

Кто бывал на Дерибасовской, знает кафе «Алые паруса». Это мы назвали безликое учреждение общепита гриновскими «алыми парусами». Пробили ему в Горкоме партии сниженный финплан вместе со статусом молодежного кафе-клуба. Кажется, это было первое молодежное кафе в стране. Там звучал запрещенный еще недавно рок-н-рол вперемежку с бардовской песней и стихами Ахматовой и Пастернака. Обсуждали знаковые фильмы эпохи: «Чистое небо», «Летят журавли», «Судьба человека», «Коллеги», «Человек идет за солнцем». Туда приходили московские гости – журналисты, корреспонденты, писатели, писавших об одесской вольнице в центральные журналы.

Там я встретил легендарного Александра Асаркана из «Литературной газеты», который прилетал за вольным ветром в Одессу. Маленький, сутулый, равнодушный к еде и одежде, человек без возраста и столичного лоска, он писал мне из Москвы свои разрисованные вручную открытки.

Явление свободы в таком преобразовании казенных открыток

Вот она, та статья Володи Белова… Фрагмент. Но самый лестный.

Бывал у нас и Володя Белов, московский обозреватель журнала «Театр», ловивший в одесском театральном сезоне пульс разгулявшейся на свободе Одессы. После той поездки прислал он в Одессу свою питомицу, красавицу, внучку Сергея Лазо, подышать нашим пьяным воздухом. Я смотрел на нее, живого потомка героя гражданской войны с восторгом. С интересом, я думаю, поглядывала она на меня. Ведь таких, кто еще верил в идеалы, за которые погиб ее дед, и в Одессе было не много. Но я ушел в плавание, и мы расстались. В Москве я столкнусь с Адой лицом к лицу во ВГИКе. И мы не узнаем друг друга. Прежних.

А статью Володи Белова об Одессе в журнале «Театр» Асаркан пришлет мне тем же оригинальным способом, наклеенную на почтовой открытке. Из нее я узнал про себя много нового. Например, «что девчонки, проходя мимо, оборачиваются и долго смотрят вслед», а также, что я «не из числа скучающих и равнодушных». К счастью, журнал «Театр» в Одессе мои знакомые в те времена не читали.

Свобода дошла до того, что студент политеха взял и влюбился в очаровательную тихую и застенчивую руководительницу нашей изостудии Зою Ивницкую. Она была не только женой известного в Одессе художника Русского театра Михаила Ивницкого, но и на минуточку старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. Чувствам не прикажешь, мы это уже отвоевали. Но в ужасе метались валеркины партийные родители. Он мне признавался:

– Стари-и-к, я теряю сознания от счастья. Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.

Зоя мне доверяла:

– Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, как никто. Это наше счастье.

Валера с детства виртуозно шил себе брюки. И они действительно сидели на его тонкой мальчишеской фигурке. Мама с папой – обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя успела оторвать его и от швейной машинки и от политехнического. Ездила с ним в Питер, и он поступил в Мухинское, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Успел, кстати, познакомить меня с моей будущей женой. Но все – таки его забрили в армию.

Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Там и женился.

Потом он халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. При этом пил, как… художник. Работал в Иркутском драмтеатре. С Зоей они расстались, но чувства не выветрились. Оба хранят их всю жизнь. Зоя живет в Лос-Анджелесе. Она недавно написала прекрасную добрую книгу про театрально – художественную Одессу тех лет, посвятила ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому.

Пройдет почти 30 лет. Валера будет шить на заказ костюмы для фигуристов в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтоновскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер ненавидит. Верная жена Мила, питерская его однокурсница, талантливая художница, будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. Вот – вот они уже и гражданство получат.

Вот они, Мила и Валера 50 лет спустя

– Стари – и—к! Как только получим паспорта – сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.

– А зачем же паспорта ждать?

– Ты чо? А вдруг операция какая понадобится? Я что, ее в России буду делать?

Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми.

Да, так вот Одесса. Одесса 60-х не была провинцией. Не была она, кстати, и Украиной. Это скорее все тот же вольный город, город мореходов, город веселых торговцев, раньше других усвоивший азы теневой или альтернативной социалистической экономики. Ты мне – я тебе. Так и планы выполняли. А что? Хочешь жить, умей вертеться. И таки умели!

В Горкоме на мне сектор спортивно-массовой работы – это и культура, и досуг, и спорт. Меня поддерживает зав. отделом идеологии Петр Кондрашов, парень внимательный, умный, осторожный. Годы спустя мелькнет он в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии.

До 12 ночи светятся окна в единственной во всем гулком партийном здании комнате, от споров и сигарет стоит дым коромыслом. Через полвека, когда уже независимая Украина захочет вступить в Европейский Союз, и путинская Россия организует в ней «гражданскую войну», этот бывший Обком КПСС станет известным на весь мир зданием, где заживо сгорят люди, ставшие исполнителями чужой воли и жертвами чудовищной провокации.

Твердо помню, если какой язык и был в загоне, так это украинский. Дуже мы его, школьники, по преимуществу евреи и русские, учить не любили. В аттестате у меня одна четверка, по украинскому. Ну, и тройка по поведению. Только это не считается. Подумаешь, ударил учительницу по голове ботинком! А зачем меня за руку дергать, когда человек стоит на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку, так внизу пятном кровавым. В общем, тройка в четверти за поведение, и уплыла моя серебряная медаль. Но певучий «Заповiт» Тараса Шевченко навсегда остался в моем сердце:

…Як умру, то поховайте мене на могилi,

Серед степу широкого, на Вкраiнi милiй…