По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

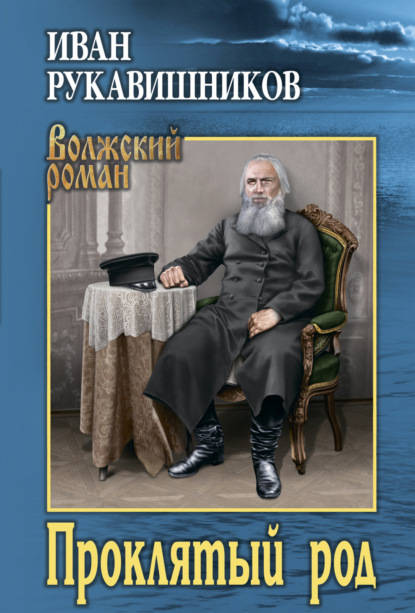

Проклятый род

Серия

Год написания книги

2018

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Упрямая вглядывается в редеющую на сходнях толпу. И вдруг обида ли, страх ли.

– Allons![2 - Пойдем! (фр.)]

Обрадованная тайате едва поспевает. Думает Надя душою вечерне рыдающая: «Там ведь он. Из Марселя письмо с этого дурацкого “Императора” прислал».

Напечатанное на конверте изображение стального «Императора» вспоминается. Вечернее небо красное и там, и здесь страшит.

«Что Витя первым с “Императора” не сбежал? Брат тоже… К черту Витьку!»

Идет упрямо-спешно. Подпрыгивающая походка задыхающейся madame тешит злобу. Дрогнула. Чуть не остановилась: «А вдруг не приехал. В Марселе… Да нет же! Конечно…»

– Надя! Надя, стой!

С кормовой палубы «Императора» серой шляпой машет.

Ужели брат? Усики над смеющимся ртом. Синий костюм. Не он и он.

– Bon soir, madame Jolie![3 - Добрый вечер, мадам Жюли! (фр.)] Да стойте же вы…

Сквозь улыбчивую радость новый страх. В болезнью подкошенной Надиной душе белые женщины дум-мечтаний в пляске хороводной свились. Думала: «Не похож. Страшный. Не нужно бы. Зачем приехал…»

– Какая ты хорошенькая!

– А ты совсем monsieur стал… Усы откуда?..

– Это затем, чтобы всем видно было, что мне девятнадцатый год на исходе. А кикимора твоя ничуть не постарела.

– Тише ты!

– Разве ты ее русскому языку обучила?

Это он шепотом испуганным.

– Да нет… Я так…

– Чего же тогда… Ну! В твой отель. Только, чур, пешком. Ноги бегать хотят. А лицо у тебя смешное. Прическа вот…

– А ты думаешь ты не смешной?

– Ха-ха!

– Рассказывай лучше, как ты из крепости бежал.

– Подкоп! Подкоп! Сразу не расскажешь. Комендант Макар Яковлевич неделю бушевал. Но maman была подкуплена. Здорово работала. Гимназию кончил. Нервы расшатаны. Отдых необходим. Врачи. А тут сестра кстати за морем. Одно к одному. А ты, однако, совсем здорова. Зря дядя Сема в постные дни по тебе слезы льет.

– А он все по постным дням тоскует?

– А то как же!

– И каждый вечер в крепости?

– С восьми до половины двенадцатого. Ежедневно.

– У самовара?

– У самовара.

– А комендант все ужинать оставляет?

– Еженощный спор в прихожей.

– И сердится?

– Ты, говорит, поужинай, Сема. Я, Макар, не ужинаю теперь. А ты, говорит, поужинай; ведь раньше ужинал. Да я уж отвык. А ты, кричит, опять привыкни; что тебе стоит! Да мне рано вставать. Ну, это дело; только все-таки поужинай.

– И ровно десять минут?

– Ровно. Вынет дядя Сема часы. Ах, уж без двадцати! Шубу запахнет и в карету.

Далекой безбоязненной усмешкой кривятся губы Надины. Рядом с братом по набережной нейтральной страны идя, воспоминанием зловещим ново-спокойно улыбаясь, говорит, дразня себя:

– А по постным дням?

– А по постным великая скорбь самоварная.

Освобождение смеются сестра с братом, по чужеземным, по безопасным камням идя.

Замолкла, смех оборвавши. Вспомнила: «Что сказал он? Ты, говорит, здорова совсем…»

И в стекла цветочных магазинов вглядывается, отражения свои туманные ловит.

«Все они нам здесь: вид у вас здоровый совсем».

И тише пошла, причуиваясь к хрипам затаившейся в живой груди врагине. И издалека слыша братнины смеющиеся слова, отвечала редко. И редко спрашивала.

– Скупой? Кто такой?

– Как кто? Дядя Доримедоша, конечно.

– Молебен, говоришь?

– Не молебен, а три молебна отслужили напутственных. И ни с места.

– Да он куда?

– Что ты не слушаешь! Толком говорю: у тети Любы засиделся Скупой. Второй год. Уговор был по году. Ведь при тебе еще. А вот уж второй год на исходе. В оранжерее сидит. Ему по закону в крепости жить теперь. Макар Яковлевич рвет и мечет. Без постоянного шута тяжко. С тетей Любой разругался. Это ты, говорит, его не пускаешь из своей дурацкой оранжереи! Та плачет: не держу я; сны, говорит, он видит. Комендант на Доримедошу напал: долго ли, кричит, мне за тобой карету взад-вперед гонять? Да я, говорит, Макарушка, может, завтра. Опять сон нехорош мне был; нельзя мне в путь; ты уж не гневайся. Ну, говорит, черт с тобой, коли так. Тот, конечно, накрещиваться, отплевываться. Назавтра опять карета. Опять пустую шубу назад везут. Опять крик в крепости.

– А дядя Доримедоша шубы еще не купил?