По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

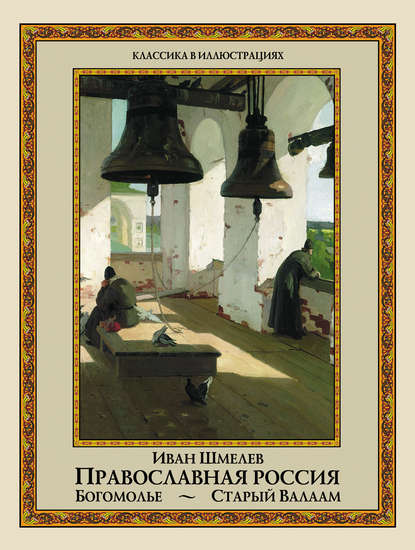

Православная Россия. Богомолье. Старый Валаам (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю – петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

– Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка… да охапочку бы сенца еще!

– Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь…

– Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

– Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар.

Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними: это глядится солнце. Воздух… пахнет как будто радостью.

Бежит с охапкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги – а всегда были рыжие, желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины Василь Василича, «для жары»; из кармана болтается веревка.

– Дегтянку-то бы не забыть!.. – заботливо окликает Горкин, – поилка, торбочка… ничего словно не забыли. Чайку по чашечке – да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и вороте; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надену. Там… Вспомнишь – и дух захватит. И радостно, и… не знаю что. Там – все другое, не как в миру… Горкин рассказывал: церкви всегда открыты, воздух – как облака, кадильный… и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу моюууу!..»[17 - «И-зве-ди из темницы ду-шу моюууу!..» – Псалтырь, псалом 141, 7: «Выведи из темницы душу мою…»] Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая!

– Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

– Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка… да охапочку бы сенца еще!

– Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь…

– Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

– Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар.

Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними: это глядится солнце. Воздух… пахнет как будто радостью.

Бежит с охапкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги – а всегда были рыжие, желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины Василь Василича, «для жары»; из кармана болтается веревка.

– Дегтянку-то бы не забыть!.. – заботливо окликает Горкин, – поилка, торбочка… ничего словно не забыли. Чайку по чашечке – да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и вороте; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надену. Там… Вспомнишь – и дух захватит. И радостно, и… не знаю что. Там – все другое, не как в миру… Горкин рассказывал: церкви всегда открыты, воздух – как облака, кадильный… и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу моюууу!..»[17 - «И-зве-ди из темницы ду-шу моюууу!..» – Псалтырь, псалом 141, 7: «Выведи из темницы душу мою…»] Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая!

– Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.