По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

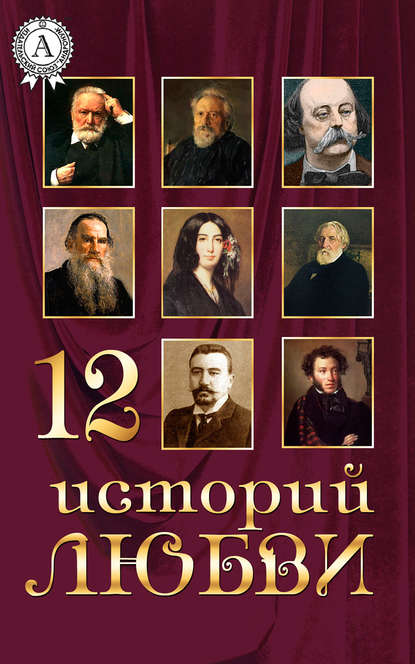

12 историй о любви

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Он пустился бежать по церкви. Тогда ему показалось, что и церковь сдвинулась с места, шевелится, дышит, живет, что каждая из толстых колонн превратилась в громадную лапу, гребущую землю своей широкой каменной лопатой, и будто гигантский собор превратился в чудовищного слона, ступавшего своими колоннами, вместо лап, причем башни представляли собою хобот его, а черная драпировка – попону.

Таким образом, лихорадочное состояние или безумие его дошло до такой степени, что внешний мир был для несчастного не что иное, как какой-то видимый, осязательный, страшный апокалипсис.

Одну минуту он почувствовал было облегчение. Войдя в боковую галерею, он заметил позади ряда колонн красноватый свет и торопливо направился к нему, как к путеводной звезде. Это была небольшая лампадка, горевшая днем и ночью перед общественным требником, выставленным в соборе за железной решеткой. Он с жадностью кинулся к священной книге, в надежде найти в ней какое-нибудь утешение или ободрение. Книга оказалась открытой на книге Иова, и он прочел в ней следующие строки:

«И дух пролетел перед лицом моим, и я почувствовал легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

При чтении этих слов он почувствовал то, что должен чувствовать слепец, уколовшийся о поднятую им палку. Ноги его подкосились, и он опустился на пол, причем ему опять невольно пришла на ум та, которая умерла сегодня по его вине. Он чувствовал, как в мозгу его возникают столько страшных образов, что ему показалось, будто голова его превратилась в пекло ада.

Он, по-видимому, довольно долго оставался в этом положении, ни о чем не думая, бесчувственный и подавленный властью демона. Наконец, он пришел в себя, и ему пришло на ум отправиться на колокольню и искать убежища возле верного своего Квазимодо. Он поднялся с полу, но так как ему было страшно в потемках, то он взял освещавшую молитвенник лампочку, для того, чтобы с ее помощью освещать путь свой. Это было святотатство; но он был не в таком состоянии, чтобы обращать внимание на подобные пустяки.

Он медленно поднялся по лестнице, ведущей на колокольню, причем его, однако, не покидал смутный страх, который, без сомнения, разделяли немногочисленные прохожие на папертной площадке при виде таинственного света его лампадки, показывавшегося в такой поздний час то в том, то в другом пролете высокой колокольни.

Вдруг он почувствовал на лице некоторую прохладу и очутился перед дверью самой верхней галереи. Ночь была довольно холодная; по небу неслись тучи, белевшие края которых наскакивали друг на друга, напоминая собою столкновение льдин, несущихся весною по вскрывшейся ото льда реке. Полукруг месяца, окруженный со всех сторон облаками, походил на воздушный корабль, затертый воздушными же льдинами. Он остановился на минуту, взглянул вниз и стал рассматривать вдали, сквозь решетку, образуемую колонками и соединявшую обе башни, молчаливую толпу парижских крыш, бесчисленных, остроконечных, скученных и точно колеблемых легкою зыбью, точно спокойное море в тихую, летнюю ночь. Слабые лучи месяца, пробивавшиеся сквозь тучи, окрашивали и небо, и землю в какой-то пепельный цвет.

В это время раздался резкий и медленный бой башенных часов. Пробило полночь. Клоду вспомнился полдень: – и тогда, и теперь часы пробили двенадцать ударов…

– О! – сказал он про себя: – теперь она, должно быть, холодна, как лед!

Вдруг сильный порыв сквозного ветра потушил его лампадку, и почти в то же мгновение он увидел, в противоположном углу башни, какую-то белую тень, какой-то образ, какую-то женскую фигуру. Рядом с этой женщиной стояла небольшая козочка, блеяние которой сливалось с последними звуками башенных часов.

У него, однако, хватило духу взглянуть на нее: это была она.

Она была очень бледна, волосы ее падали на плечи, как и утром. Но вокруг шеи ее уже не была обмотана веревка и руки ее не были уже связаны. Она была свободна, – она была мертва! Одета она была вся в белое, и с головы ее спускалось белое покрывало.

Она приближалась к нему медленно, устремив взоры в небо. Коза следовала за нею. Клод хотел было бежать, но ноги его точно приросли к полу, и он не мог бежать; только при каждом шаге ее вперед он машинально делал шаг назад – вот и все. Таким образом, он достиг площадки лестницы. Его леденила мысль о том, что она, быть может, последует за ним и туда. Если бы она сделала это, он умер бы от ужаса.

Действительно, она подошла к самой двери, ведущей на лестницу, остановилась в ней на несколько мгновений, пристально заглянула в открывавшееся перед нею темное пространство, не замечая, однако, по-видимому, священника, и прошла мимо него. Она показалась ему выше ростом, чем при жизни ее; сквозь ее белое одеяние он мог разглядеть луну; он даже почувствовал на себе ее дыхание.

Когда она прошла мимо него, он тоже стал спускаться с лестницы теми же медленными шагами, как и привидение, при чем ему казалось, будто он сам превратился в привидение. Взор его блуждал, волосы становились дыбом, и он продолжал держать в руке погаснувшую лампадку.

И, спускаясь по винтообразной лестнице, он ясно слышал, как над его ухом кто-то смеялся и повторял слова:

– И дух пролетел перед лицом моим, и я почувствовал легкое дуновение, и волосы мои стали дыбом.

II. Горбатый, кривой, хромой

В средние века, до самой эпохи Людовика XII, всякий город во Франции имел свое место, считавшееся неприкосновенным убежищем. Эти убежища являлись среди потопа тогдашних варварских законов и наказаний как бы островами, возвышавшимися над уровнем человеческого правосудия. Всякий преступник, успевавший пристать к этому острову, был спасен. Вообще, в то время в каждом французском городе было почти столько же мест, считавшихся убежищами, как и лобных мест. Это было, пожалуй, злоупотребление безнаказанностью, являвшееся, однако, прямым последствием злоупотребления карами, словом, – два вида зла, уравновешивавшие один другой. Дворцы королей и принцев, а в особенности храмы пользовались правом убежища. Иногда право это предоставлялось целому городу, который нужно было вновь населить. Так, напр., в 1467 году король Людовик XI предоставил это право Парижу.

Раз преступнику удалось ступить ногою в место, считавшееся убежищем, он считался неприкосновенным; но только он должен был остерегаться уходить отсюда: как только он выходил хоть на один шаг из убежища, он снова делался добычей палача. Колесо, виселица, дыба зорко стерегли этого рода убежища и не переставали поджидать своих жертв, точно плавающая вокруг корабля акула. Бывали примеры, что осужденные седели в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в саду аббатства, в преддверии храма; убежище превращалось для них в своего рода темницу.

Иногда, правда, случалось, что торжественным постановлением парламента нарушалось право убежища, и осужденный отдавался в руки палача; но это случалось очень редко. Дело в том, что члены парламента боялись епископов, и когда между магистратурой и клиром происходило столкновение, первая редко выходила из него победительницей. Бывали случаи, как, напр., в деле об убийцах парижского палача Пти-Жана, или в деле Эмерика Руссо, убийцы Жана Валлере, что правосудие вытаскивало осужденного из церкви и приводило в исполнение свой приговор; но все же горе было тому, кто осмелился бы, помимо парламентского решения, нарушить с оружием в руках право убежища. Из французской истории известна трагическая судьба Робера де-Клермона, маршала Франции, и Жана де-Шалона, маршала Бургундии; а между тем здесь все дело шло лишь о некоем Марке Перрене, служителе менялы, убившем своего хозяина; но оба маршала осмелились выломать двери церкви Сен-Мери, и народ не простил им этого.

Места, служившие убежищем, пользовались таким уважением, что, как гласит предание, оно распространялось даже и на животных. По крайней мере, летописец Эймуан рассказывает о том, что когда во время одной охоты короля Дагобера какой-то олень, спасаясь от собак, скрылся в гробнице св. Дионисия, вся свора вдруг остановилась перед гробницей, ограничиваясь одним лаем. В церквах бывали обыкновенно особые чуланчики, предназначавшиеся для искавших убежища. В 1407 году Никола Фламель велел даже выстроить для них под сводами церкви св. Якова в Мясниках особую комнату, которая обошлась ему в четыре ливра и 6

/

парижских су.

В соборе Парижской Богоматери тоже было устроено подобное помещение, сбоку, под кружалами, на том самом месте, где жена теперешнего колокольного сторожа устроила себе нечто в роде висячего сада, настолько напоминающего, однако, висячие сады Семирамиды, насколько латук напоминает пальму или насколько жена привратника напоминает Семирамиду.

Сюда-то, после своей бешеной и триумфальной скачки по галереям и башням, Квазимодо принес Эсмеральду. Во время всей этой скачки молодая девушка не приходила вполне в себя. Она все это время находилась в каком-то полусознании, причем ей смутно представлялось, будто она поднимается на воздух, будто она носится в облаках, летает, будто что-то уносит ее с поверхности земли. По временам над самым ухом ее раздавались громкий голос или оглушительный смех Квазимодо. Тогда она открывала глаза и смутно видела под собою Париж, блестевший на солнце тысячами своих шиферных или черепичных крыш, точно сине-красною мозаикой, а прямо над собою – страшное и в то же время радостное лицо Квазимодо. И она снова закрывала глаза, полагая, что все кончено, что ее казнили во время ее обморока, и что тот самый безобразный демон, который не раз являлся перед нею при жизни ее, схватил ее после смерти ее и уносит с собою. Она не осмеливалась взглянуть на него и покорялась своей участи.

Но когда звонарь, весь запыхавшись и растрепанный, положил ее в каморке, служившей убежищем, когда она почувствовала, как он грубыми руками своими стал потихоньку развязывать веревки, натиравшие ей руки, она почувствовала нечто вроде того толчка, который пробуждает среди глубокой ночи пассажиров корабля, ударившегося о подводный камень. Она увидела, что находится в соборе; она припомнила, что ее вырвали из рук палача, что Феб жив, но что он уже больше не любит ее. И так как последняя из этих мыслей, обливавшая такою горечью другую, первою предстала уму бедной осужденной, то она обратилась к стоявшему перед нею и наводившему на нее страх Квазимодо со словами:

– Зачем вы спасли меня?

Он взглянул на нее беспокойным взором, как бы желая угадать, что такое она ему сказала. Она повторила «свой вопрос. Тогда он взглянул на нее глубоко опечаленным взором и убежал. Она с удивлением посмотрела ему вслед.

Несколько минут спустя он снова вернулся к ней и бросил к ногам ее какой-то узел. Это были, как оказалось, различные принадлежности туалета, положенные для нее несколькими сострадательными женщинами на пороге церкви. Тут она окинула сама себя взором и, увидев себя почти обнаженною, покраснела. Жизнь снова вступала в свои права.

Квазимодо, казалось, инстинктивно понял это ее чувство стыда. Он закрыл единственный глаз свой своею громадной рукою и еще раз удалился, но на этот раз медленными шагами. А она поспешила одеться. Оказалось, что он принес ей белое платье и белое покрывало, нечто вроде костюма монастырской послушницы.

Едва она успела одеться, как Квазимодо снова появился, неся в одной руке какую-то корзинку, а в другой – тюфяк. Корзинка содержала в себе бутылку вина, хлеб и еще кое-какие припасы. Он поставил корзину перед нею и сказал:

– Кушайте!

Затем он разостлал тюфяк на каменном полу и проговорил:

– Усните!

Звонарь принес ей свой собственный обед и свою собственную постель.

Цыганка вскинула на него глазами, и хотела было поблагодарить его, но не могла произнести ни слова. Бедный Квазимодо, действительно, был ужасен. Она опустила глаза и содрогнулась.

– Я пугаю вас, – сказал он ей, – я очень безобразен, не правда ли? Ну, так не глядите на меня, а слушайте только то, что я буду говорить вам. Днем вы должны оставаться здесь; по ночам вы можете гулять в церкви. Но ни днем,

ни ночью не выходите из церкви, иначе вы погибли: вас убьют, а я умру от огорчения.

Тронутая этими словами, она встала, чтобы поблагодарить его, но он уже исчез. Она осталась одна, раздумывая о странных словах этого почти чудовищного существа и пораженная звуком его голоса, столь грубым и в то же время столь приятным.

Затем она принялась осматривать свое помещение. Это была комнатка футов шести в квадрате, с небольшим оконцем и дверью, выходившею на слегка покатую крышу, сложенную из черепиц.

Несколько водосточных труб с разными звериными мордами как бы протягивали шею к ее оконцу и заглядывали в него, желая ее рассмотреть. Из-за крыши она могла разглядеть верхушки тысячи труб, из которых валили более или менее густые клубы дыма. И этим-то печальным пейзажем должна была на долгое, долгое время довольствоваться бедная цыганка, этот подкидыш, приговоренный к смерти, это несчастное создание, лишенное отечества, семейства, домашнего очага!

В то самое время, когда мысль об этом своем одиночестве предстала перед нею во всей своей безотрадности, она почувствовала, что какая-то волосатая и бородатая голова трется об ее колена, об ее руки. Она вздрогнула, – так как теперь все ее пугало, – и взглянула вниз. Это была бедная козочка, проворная Джали, которой тоже удалось вырваться из рук державших ее людей в ту минуту, когда Квазимодо разметал конвой Жака Шармолю, и которая уже с час времени ласкалась к ней, свернувшись клубком у ног ее, не добившись, однако, с ее стороны ни единого взгляда. Тут цыганка стала осыпать ее поцелуями:

– Ах, Джали! бедная моя Джали! – воскликнула она: – и я-то совсем было забыла про тебя, а ты постоянно помнишь обо мне. О, ты существо не неблагодарное!

И в ту же минуту точно какая-то невидимая рука приподняла тяжелый камень, так долго лежавший на сердце ее и придавливавший ее слезы, она залилась слезами; и по мере того, как текли ее слезы, она чувствовала, что вместе с ними уходило то, что было наиболее острого и горького в ее печали.

Когда наступил вечер, ей показалось, что луна светит так ярко, что ночь так прекрасна, и ею овладело неодолимое желание пройтись по верхней галерее, окружающей церковь. Это несколько облегчило ее: до такой степени земля, которую она видела с этой высоты, показалась ей прекрасною.

III. Глухой

На следующее утро, проснувшись, она заметила, что спала. Это показалось ей очень странным и удивило ее: она уже так давно успела отвыкнуть от сна. Веселый луч восходящего солнца, пробившись в ее оконце, ударил ей прямо в лицо. Но одновременно с солнцем она увидела в оконце нечто, что испугало ее. То было ужасное лицо Квазимодо. Она невольно зажмурила глаза, но все было тщетно: ей все казалось, будто и сквозь закрытые, розовые веки свои она видит эту ужасную, кривую, с поломанными зубами, рожу. Затем, все еще не решаясь открыть глаз, она услышала грубый голос, старавшийся говорить ей как можно мягче:

– Не пугайтесь… Я друг ваш. Я только пришел посмотреть, хорошо ли вы спите. Ведь вы ничего не имеете против того, не правда ли, если я буду приходить смотреть, как вы спите? Ведь для вас все равно, здесь ли я, или нет, когда глаза ваши зажмурены. А теперь я уйду. Глядите, я скрылся за угол; теперь вы можете открыть глаза.

Таким образом, лихорадочное состояние или безумие его дошло до такой степени, что внешний мир был для несчастного не что иное, как какой-то видимый, осязательный, страшный апокалипсис.

Одну минуту он почувствовал было облегчение. Войдя в боковую галерею, он заметил позади ряда колонн красноватый свет и торопливо направился к нему, как к путеводной звезде. Это была небольшая лампадка, горевшая днем и ночью перед общественным требником, выставленным в соборе за железной решеткой. Он с жадностью кинулся к священной книге, в надежде найти в ней какое-нибудь утешение или ободрение. Книга оказалась открытой на книге Иова, и он прочел в ней следующие строки:

«И дух пролетел перед лицом моим, и я почувствовал легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

При чтении этих слов он почувствовал то, что должен чувствовать слепец, уколовшийся о поднятую им палку. Ноги его подкосились, и он опустился на пол, причем ему опять невольно пришла на ум та, которая умерла сегодня по его вине. Он чувствовал, как в мозгу его возникают столько страшных образов, что ему показалось, будто голова его превратилась в пекло ада.

Он, по-видимому, довольно долго оставался в этом положении, ни о чем не думая, бесчувственный и подавленный властью демона. Наконец, он пришел в себя, и ему пришло на ум отправиться на колокольню и искать убежища возле верного своего Квазимодо. Он поднялся с полу, но так как ему было страшно в потемках, то он взял освещавшую молитвенник лампочку, для того, чтобы с ее помощью освещать путь свой. Это было святотатство; но он был не в таком состоянии, чтобы обращать внимание на подобные пустяки.

Он медленно поднялся по лестнице, ведущей на колокольню, причем его, однако, не покидал смутный страх, который, без сомнения, разделяли немногочисленные прохожие на папертной площадке при виде таинственного света его лампадки, показывавшегося в такой поздний час то в том, то в другом пролете высокой колокольни.

Вдруг он почувствовал на лице некоторую прохладу и очутился перед дверью самой верхней галереи. Ночь была довольно холодная; по небу неслись тучи, белевшие края которых наскакивали друг на друга, напоминая собою столкновение льдин, несущихся весною по вскрывшейся ото льда реке. Полукруг месяца, окруженный со всех сторон облаками, походил на воздушный корабль, затертый воздушными же льдинами. Он остановился на минуту, взглянул вниз и стал рассматривать вдали, сквозь решетку, образуемую колонками и соединявшую обе башни, молчаливую толпу парижских крыш, бесчисленных, остроконечных, скученных и точно колеблемых легкою зыбью, точно спокойное море в тихую, летнюю ночь. Слабые лучи месяца, пробивавшиеся сквозь тучи, окрашивали и небо, и землю в какой-то пепельный цвет.

В это время раздался резкий и медленный бой башенных часов. Пробило полночь. Клоду вспомнился полдень: – и тогда, и теперь часы пробили двенадцать ударов…

– О! – сказал он про себя: – теперь она, должно быть, холодна, как лед!

Вдруг сильный порыв сквозного ветра потушил его лампадку, и почти в то же мгновение он увидел, в противоположном углу башни, какую-то белую тень, какой-то образ, какую-то женскую фигуру. Рядом с этой женщиной стояла небольшая козочка, блеяние которой сливалось с последними звуками башенных часов.

У него, однако, хватило духу взглянуть на нее: это была она.

Она была очень бледна, волосы ее падали на плечи, как и утром. Но вокруг шеи ее уже не была обмотана веревка и руки ее не были уже связаны. Она была свободна, – она была мертва! Одета она была вся в белое, и с головы ее спускалось белое покрывало.

Она приближалась к нему медленно, устремив взоры в небо. Коза следовала за нею. Клод хотел было бежать, но ноги его точно приросли к полу, и он не мог бежать; только при каждом шаге ее вперед он машинально делал шаг назад – вот и все. Таким образом, он достиг площадки лестницы. Его леденила мысль о том, что она, быть может, последует за ним и туда. Если бы она сделала это, он умер бы от ужаса.

Действительно, она подошла к самой двери, ведущей на лестницу, остановилась в ней на несколько мгновений, пристально заглянула в открывавшееся перед нею темное пространство, не замечая, однако, по-видимому, священника, и прошла мимо него. Она показалась ему выше ростом, чем при жизни ее; сквозь ее белое одеяние он мог разглядеть луну; он даже почувствовал на себе ее дыхание.

Когда она прошла мимо него, он тоже стал спускаться с лестницы теми же медленными шагами, как и привидение, при чем ему казалось, будто он сам превратился в привидение. Взор его блуждал, волосы становились дыбом, и он продолжал держать в руке погаснувшую лампадку.

И, спускаясь по винтообразной лестнице, он ясно слышал, как над его ухом кто-то смеялся и повторял слова:

– И дух пролетел перед лицом моим, и я почувствовал легкое дуновение, и волосы мои стали дыбом.

II. Горбатый, кривой, хромой

В средние века, до самой эпохи Людовика XII, всякий город во Франции имел свое место, считавшееся неприкосновенным убежищем. Эти убежища являлись среди потопа тогдашних варварских законов и наказаний как бы островами, возвышавшимися над уровнем человеческого правосудия. Всякий преступник, успевавший пристать к этому острову, был спасен. Вообще, в то время в каждом французском городе было почти столько же мест, считавшихся убежищами, как и лобных мест. Это было, пожалуй, злоупотребление безнаказанностью, являвшееся, однако, прямым последствием злоупотребления карами, словом, – два вида зла, уравновешивавшие один другой. Дворцы королей и принцев, а в особенности храмы пользовались правом убежища. Иногда право это предоставлялось целому городу, который нужно было вновь населить. Так, напр., в 1467 году король Людовик XI предоставил это право Парижу.

Раз преступнику удалось ступить ногою в место, считавшееся убежищем, он считался неприкосновенным; но только он должен был остерегаться уходить отсюда: как только он выходил хоть на один шаг из убежища, он снова делался добычей палача. Колесо, виселица, дыба зорко стерегли этого рода убежища и не переставали поджидать своих жертв, точно плавающая вокруг корабля акула. Бывали примеры, что осужденные седели в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в саду аббатства, в преддверии храма; убежище превращалось для них в своего рода темницу.

Иногда, правда, случалось, что торжественным постановлением парламента нарушалось право убежища, и осужденный отдавался в руки палача; но это случалось очень редко. Дело в том, что члены парламента боялись епископов, и когда между магистратурой и клиром происходило столкновение, первая редко выходила из него победительницей. Бывали случаи, как, напр., в деле об убийцах парижского палача Пти-Жана, или в деле Эмерика Руссо, убийцы Жана Валлере, что правосудие вытаскивало осужденного из церкви и приводило в исполнение свой приговор; но все же горе было тому, кто осмелился бы, помимо парламентского решения, нарушить с оружием в руках право убежища. Из французской истории известна трагическая судьба Робера де-Клермона, маршала Франции, и Жана де-Шалона, маршала Бургундии; а между тем здесь все дело шло лишь о некоем Марке Перрене, служителе менялы, убившем своего хозяина; но оба маршала осмелились выломать двери церкви Сен-Мери, и народ не простил им этого.

Места, служившие убежищем, пользовались таким уважением, что, как гласит предание, оно распространялось даже и на животных. По крайней мере, летописец Эймуан рассказывает о том, что когда во время одной охоты короля Дагобера какой-то олень, спасаясь от собак, скрылся в гробнице св. Дионисия, вся свора вдруг остановилась перед гробницей, ограничиваясь одним лаем. В церквах бывали обыкновенно особые чуланчики, предназначавшиеся для искавших убежища. В 1407 году Никола Фламель велел даже выстроить для них под сводами церкви св. Якова в Мясниках особую комнату, которая обошлась ему в четыре ливра и 6

/

парижских су.

В соборе Парижской Богоматери тоже было устроено подобное помещение, сбоку, под кружалами, на том самом месте, где жена теперешнего колокольного сторожа устроила себе нечто в роде висячего сада, настолько напоминающего, однако, висячие сады Семирамиды, насколько латук напоминает пальму или насколько жена привратника напоминает Семирамиду.

Сюда-то, после своей бешеной и триумфальной скачки по галереям и башням, Квазимодо принес Эсмеральду. Во время всей этой скачки молодая девушка не приходила вполне в себя. Она все это время находилась в каком-то полусознании, причем ей смутно представлялось, будто она поднимается на воздух, будто она носится в облаках, летает, будто что-то уносит ее с поверхности земли. По временам над самым ухом ее раздавались громкий голос или оглушительный смех Квазимодо. Тогда она открывала глаза и смутно видела под собою Париж, блестевший на солнце тысячами своих шиферных или черепичных крыш, точно сине-красною мозаикой, а прямо над собою – страшное и в то же время радостное лицо Квазимодо. И она снова закрывала глаза, полагая, что все кончено, что ее казнили во время ее обморока, и что тот самый безобразный демон, который не раз являлся перед нею при жизни ее, схватил ее после смерти ее и уносит с собою. Она не осмеливалась взглянуть на него и покорялась своей участи.

Но когда звонарь, весь запыхавшись и растрепанный, положил ее в каморке, служившей убежищем, когда она почувствовала, как он грубыми руками своими стал потихоньку развязывать веревки, натиравшие ей руки, она почувствовала нечто вроде того толчка, который пробуждает среди глубокой ночи пассажиров корабля, ударившегося о подводный камень. Она увидела, что находится в соборе; она припомнила, что ее вырвали из рук палача, что Феб жив, но что он уже больше не любит ее. И так как последняя из этих мыслей, обливавшая такою горечью другую, первою предстала уму бедной осужденной, то она обратилась к стоявшему перед нею и наводившему на нее страх Квазимодо со словами:

– Зачем вы спасли меня?

Он взглянул на нее беспокойным взором, как бы желая угадать, что такое она ему сказала. Она повторила «свой вопрос. Тогда он взглянул на нее глубоко опечаленным взором и убежал. Она с удивлением посмотрела ему вслед.

Несколько минут спустя он снова вернулся к ней и бросил к ногам ее какой-то узел. Это были, как оказалось, различные принадлежности туалета, положенные для нее несколькими сострадательными женщинами на пороге церкви. Тут она окинула сама себя взором и, увидев себя почти обнаженною, покраснела. Жизнь снова вступала в свои права.

Квазимодо, казалось, инстинктивно понял это ее чувство стыда. Он закрыл единственный глаз свой своею громадной рукою и еще раз удалился, но на этот раз медленными шагами. А она поспешила одеться. Оказалось, что он принес ей белое платье и белое покрывало, нечто вроде костюма монастырской послушницы.

Едва она успела одеться, как Квазимодо снова появился, неся в одной руке какую-то корзинку, а в другой – тюфяк. Корзинка содержала в себе бутылку вина, хлеб и еще кое-какие припасы. Он поставил корзину перед нею и сказал:

– Кушайте!

Затем он разостлал тюфяк на каменном полу и проговорил:

– Усните!

Звонарь принес ей свой собственный обед и свою собственную постель.

Цыганка вскинула на него глазами, и хотела было поблагодарить его, но не могла произнести ни слова. Бедный Квазимодо, действительно, был ужасен. Она опустила глаза и содрогнулась.

– Я пугаю вас, – сказал он ей, – я очень безобразен, не правда ли? Ну, так не глядите на меня, а слушайте только то, что я буду говорить вам. Днем вы должны оставаться здесь; по ночам вы можете гулять в церкви. Но ни днем,

ни ночью не выходите из церкви, иначе вы погибли: вас убьют, а я умру от огорчения.

Тронутая этими словами, она встала, чтобы поблагодарить его, но он уже исчез. Она осталась одна, раздумывая о странных словах этого почти чудовищного существа и пораженная звуком его голоса, столь грубым и в то же время столь приятным.

Затем она принялась осматривать свое помещение. Это была комнатка футов шести в квадрате, с небольшим оконцем и дверью, выходившею на слегка покатую крышу, сложенную из черепиц.

Несколько водосточных труб с разными звериными мордами как бы протягивали шею к ее оконцу и заглядывали в него, желая ее рассмотреть. Из-за крыши она могла разглядеть верхушки тысячи труб, из которых валили более или менее густые клубы дыма. И этим-то печальным пейзажем должна была на долгое, долгое время довольствоваться бедная цыганка, этот подкидыш, приговоренный к смерти, это несчастное создание, лишенное отечества, семейства, домашнего очага!

В то самое время, когда мысль об этом своем одиночестве предстала перед нею во всей своей безотрадности, она почувствовала, что какая-то волосатая и бородатая голова трется об ее колена, об ее руки. Она вздрогнула, – так как теперь все ее пугало, – и взглянула вниз. Это была бедная козочка, проворная Джали, которой тоже удалось вырваться из рук державших ее людей в ту минуту, когда Квазимодо разметал конвой Жака Шармолю, и которая уже с час времени ласкалась к ней, свернувшись клубком у ног ее, не добившись, однако, с ее стороны ни единого взгляда. Тут цыганка стала осыпать ее поцелуями:

– Ах, Джали! бедная моя Джали! – воскликнула она: – и я-то совсем было забыла про тебя, а ты постоянно помнишь обо мне. О, ты существо не неблагодарное!

И в ту же минуту точно какая-то невидимая рука приподняла тяжелый камень, так долго лежавший на сердце ее и придавливавший ее слезы, она залилась слезами; и по мере того, как текли ее слезы, она чувствовала, что вместе с ними уходило то, что было наиболее острого и горького в ее печали.

Когда наступил вечер, ей показалось, что луна светит так ярко, что ночь так прекрасна, и ею овладело неодолимое желание пройтись по верхней галерее, окружающей церковь. Это несколько облегчило ее: до такой степени земля, которую она видела с этой высоты, показалась ей прекрасною.

III. Глухой

На следующее утро, проснувшись, она заметила, что спала. Это показалось ей очень странным и удивило ее: она уже так давно успела отвыкнуть от сна. Веселый луч восходящего солнца, пробившись в ее оконце, ударил ей прямо в лицо. Но одновременно с солнцем она увидела в оконце нечто, что испугало ее. То было ужасное лицо Квазимодо. Она невольно зажмурила глаза, но все было тщетно: ей все казалось, будто и сквозь закрытые, розовые веки свои она видит эту ужасную, кривую, с поломанными зубами, рожу. Затем, все еще не решаясь открыть глаз, она услышала грубый голос, старавшийся говорить ей как можно мягче:

– Не пугайтесь… Я друг ваш. Я только пришел посмотреть, хорошо ли вы спите. Ведь вы ничего не имеете против того, не правда ли, если я буду приходить смотреть, как вы спите? Ведь для вас все равно, здесь ли я, или нет, когда глаза ваши зажмурены. А теперь я уйду. Глядите, я скрылся за угол; теперь вы можете открыть глаза.