По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

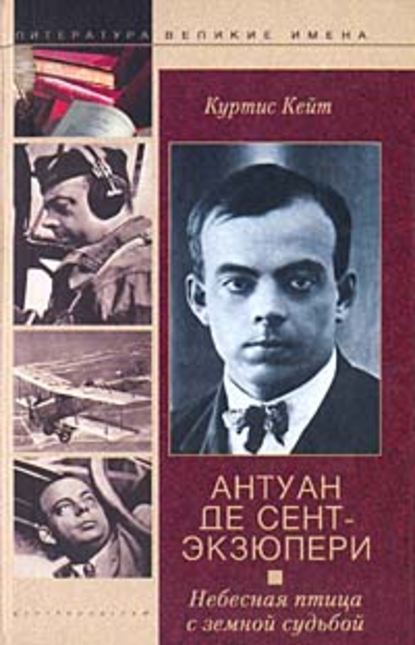

Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Видите ли… – начала она.

«Я даже не предположил, что ее тетя могла быть молодой, – писал он в Париж. – Я не задавал больше вопросов, просто кивнул и сказал «да» с понимающим видом».

В другой деревне, Домпьер-сюр-Бесбр, куда его отвез Салль, местная молодежь устроила большое представление в мэрии, именно когда приятели подъехали на своем припорошенном снегом автомобиле. Но путешественников с белыми плечами жители приветствовали, будто старых друзей.

«Втиснутые между дородной бакалейщицей и фармацевтом, мы уже через пять минут знали имя главного певца-исполнителя, обо всех проказах и шалостях дочери помощника мэра и познакомились с местным акцентом. Какое доверие! Мы пульсировали в этой атмосфере с каждым патриотическим припевом. Стоило приехать сюда, чтобы обнаружить здесь запас старых сантиментов с их очаровательным, давно устаревшим словарем. «Тевтоны», «варварские воины», «мошенник император». Затем последовало посещение антикварного магазина, где мы с восхищением подивились драгоценным украшениям в стиле рококо наших бабушек.

И настоящий оркестр, Ренетта, прямо лес медных труб! Прыщавые школьники, дующие в них с таким усердием, что страшно становится за щеки музыкантов с каждым новым фортиссимо. И затем – обвал всей этой мощи – и появляются свечи, и слышится приглушенный смех, и актеры со сцены перекрикиваются с родителями, сидящими в зале… «О, это ты, Марсель! Да, моя борода падает! И приклеивается снова…»

Мы уезжали в полночь… счастливые, что прокрались в Домпьер, как лазутчики: нам не потребуется пройти через станцию, «Отель дю Лион» и улыбки эмигранта управляющего».

Продавцом Антуан де Сент-Экзюпери оказался неважным – он сумел продать всего один грузовик «сорер» за пятнадцать месяцев упорных попыток. Но его восхитительные зарисовки виньеток жизни страны уже доказали ту деликатную нежность видения, отмечавшую в будущем все его книги. «Монлюсон – очаровательный городок, – писал он Шарлю Саллю, сидя, как обычно, за столом в каком-нибудь людном месте, – но кафе «Риш» переполнено пожилыми господами, которые играют в вист и брюзжат друг на друга по углам». Он был очарован причудливым акцентом маленькой женщины, у которой спросил дорогу, но заморожен ее пустым, ничего не выражающим взглядом. Провинциализм местных владельцев магазинов, «отшагавших не больше двадцати ярдов за всю свою жизнь», развлекал его, но одновременно пробуждал ностальгию по оживленной компании друзей в Париже. Он читал Монсерлана, «Поминальную песню по погибшим Вердуна», восхищаясь классической серьезностью стиля, и урывками работал над своим романом. Предыдущим летом в Сен-Морис-де-Реманс его переполнял энтузиазм, и, когда его друг Шарль Салль выходил из омнибуса в Леймане, Антуан уже встречал его с пачкой только-только исписанных страниц и тут же, прямо на обочине, в нескольких ярдах от железнодорожного переезда, уговаривал друга послушать написанное им, прежде чем они отправлялись вместе к замку. «Прослушивание» продолжалось и после обеда в холле, под радостным теплом лампы и в добавление к внутреннему жару от прекрасного старого чая, присланного из Китая одним из родственников Антуана. Но стремительный порыв лета уступил место зимнему сомнению.

Даже его седану «сигма», «испано» для бедного человека» – так его иногда называли из-за заднего откидного сиденья, разоблачавшего величественный передний вид, – не удавалось сгладить тоску от его профессиональных обязанностей, хотя он и старался «подкреплять» свое приобретение, установив на него мощный двигатель. «Моя жизнь составлена из поворотов, которые я преодолеваю с такой скоростью, с какой могу, – писал он Рене де Соссин. – Гостиницы все на одно лицо, и небольшая площадь этого города, где деревья напоминают метлы… Я чувствую себя немного подавленно. Париж – так далеко, и я прохожу курс лечения тишиной».

Всякий раз, когда он мог, он прерывал этот курс лечения и со всех ног мчался в столицу для восстановительной встречи с друзьями. Старыми и новыми. В Счетной палате Сегонь подружился с Робером де Грандсейном, обрученным с сестрой одной очаровательной молодой дамы с чистыми синими глазами и блестящими белокурыми волосами. Как же она понравилась Антуану! А вот его друг Сегонь остался к ней почти равнодушным. Звали ее Люси-Мари Декор, и она жила с родителями в изящном особняке на улице Франциска I, куда они могли забрести даже в десять, а то и в одиннадцать вечера, и их приветливо встречали и устраивали небольшой ужин из колбас и сыра (который особенно смаковал Антуан). Как всегда угрюмый, легко поддающийся смене настроения, он обычно оставался молчаливым, если вокруг болталось слишком много других людей, и медленно оживал, по мере того как «толпа» дрейфовала куда-то дальше. Тогда, растянувшись в удобном кресле у потрескивающего камина, который он так любил, он начинал говорить, особенно когда они оставались наконец вдвоем, и его речь превращалась в неудержимый поток. Старшие не слышали почти ни одного из его рассказов, они доставались лишь сверстникам. И не раз и не два Люси-Мари Декор слышала те же выпады против него, что и Луиза де Вильморин и Рене де Соссин: «Я, честно, не понимаю, что ты находишь в этом огромном малом». Но она многое видела в нем, или, скорее, слышала, и ее способность постичь его суть подтвердилась письмами, которые он писал ей позже – в благодарную память тех теплых вечеров у домашнего очага на улице Франциска I и в семейном владении в Рольбуа, в сорока милях от Парижа.

И была еще Рене де Соссин, его «литературный руководитель», как он любил называть ее. Однажды вечером они сидели с ее сестрой Лаурой в кондитерском магазине «Дам Бланш» и, как обычно, подшучивали друг над другом. В разговоре всплыла тема Пиранделло. Питофф, который уже сделал сенсацию, поставив «Шесть персонажей в поисках автора», закрепил успех постановкой пьесы «У каждого своя правда» в «Комеди де Шанз-Элизе». О спектакле говорил весь город. Но при упоминании Пиранделло Сент-Экзюпери вспыхнул, и, когда Лаура де Соссин неосторожно продолжила: «Это так просто – надо только возвратиться к Ибсену, чтобы отыскать кое-что интересное», взрыв стал неминуем.

– Пфф! – воскликнул Антуан. – Как ты смеешь их сравнивать? Ваш Пиранделло… он… он… Метафизика консьержки!.

Антуан бесцеремонно вскочил из-за столика, и чайная ложка упала на пол с глухим звуком. На бульваре Сен-Жермен у него неуклюже тряслись руки. «С Тонио невозможно спорить», – говорил когда-то его друг Анри де Сегонь, и случай в магазине опять это подтвердил. Охваченный раскаянием, Сент-Экзюпери провел остальную часть вечера и часть ночи, составляя письмо с объяснениями, которые стоит привести в подробностях, поскольку это больше похоже на его личный литературный манифест. «Я не могу подхватывать на лету идеи, проносящиеся мимо меня подобно теннисным шарикам, – написал он своему «литературному руководителю». – Я не создан для общества. Размышление – это вовсе не забава. Поэтому, когда беседа неожиданно касается предмета, который сильно задевает мое сердце, я становлюсь нетерпимым и смешным… Но, Ренетта, никто не имеет никакого права сравнить такого человека, как Ибсен, с таким, как Пиранделло. С одной стороны, мы имеем индивидуума, чьи желания и тревоги – все высочайшей пробы. Он играл немалую социальную и моральную роль и обладал влиянием. Он писал, чтобы заставить людей понять вещи, которые они не хотели понимать. Он брался за решение личных, глубоко затаенных проблем, и, в частности (я думаю, изумительным способом), женских. Наконец, действительно ли преуспел Ибсен в своих начинаниях или нет, он не стремился создать для нас новую игру в лото, но хотел дать нам подлинную пищу… А с другой стороны, мы имеем Пиранделло, возможно, и выдающегося человека театра. Но он появился, чтобы лишь развлечь людей из общества и позволить им поиграть с метафизикой, как они уже играли с политикой, «общими идеями», и со скандалами, связанными с адюльтером».

Затем следовал длинный трактат о природе правды, искусно подкрепленный ссылками, как того требует эпистолярный жанр, на метафизические манипуляции Пиранделло, приводившие в восторг публику, жадную до всего исключительно необыкновенного и нового. «Чего они хотят, так это вовсе не понимания. Им нравится чувствовать, как все их предыдущие понятия поставлены вверх тормашками. И тогда они говорят: «Как странно!» И чувствуют слабый холодок, пробегающий по спине…

Несколько лет назад на его месте оказался несчастный Эйнштейн. Публика воспользовалось случаем по тем же самым причинам. Они хотели валяться в непонимании, испытывать глубокую тревогу, чувствовать «шершавое прикосновение крыла неизвестного». Эйнштейн для них был своего рода факиром…

Вот почему нужно любить Ибсена, который, по крайней мере, проявляет усилие, пытаясь разгадать человеческую психологию, и отвергать Пиранделло и все поддельные головокружения, а это нелегко. Неясное соблазняет больше, чем то, что предельно ясно. Выбирая между двумя объяснениями необычного явления, люди будут инстинктивно склоняться к загадочному и таинственному. Поскольку другое, истинное объяснение – унылое, скучное и простое и не заставляет волосы вставать дыбом. Парадокс манит больше, нежели истинное объяснение, и люди предпочитают его. Светские люди используют науку, искусство, философию, будто проституток. Пиранделло своего рода проститутка… Люди из общества говорят: «Мы хорошенько взболтали несколько идей». Такие вызывают у меня отвращение. Мне нравятся люди, чьи потребности есть, кормить детей и дождаться конца месяца приближают их к жизни. Они знают больше. Вчера на остановке автобуса я терся локтями с женщиной с всклокоченными волосами, матерью пятерых детей. Ей было чему научить своих детей, да и меня тоже. Люди из общества никогда ничему меня не научили». И далее Антуан добавляет a propos (между прочим): «Сцены из мюзик-холла очень напоминают 1880 год, показную мелодраму. Человеческое бедствие обслуживает эмоции точно так же, как метафизика месье Пиранделло. Но это больше даже не в моде».

В этом последнем высказывании он ошибался. То, что он сметал этой своей тирадой, оказалось волной дадаистов и сюрреалистов, которая пронеслась по Франции вслед за Первой мировой войной, провозглашая абсолютный суверенитет произвольного случая, иррациональные острые ощущения, возвышенную красоту пистолетного выстрела. Волной, поднявшейся из сточной канавы и дна общества к возвышенности «творческого акта». От этих чувств Сент-Экзюпери никогда не отрекался, и спустя более пятнадцати лет, в Нью-Йорке, он был все еще готов скрестить мечи с Андре Вретоном, эксцентричным пророком нового культа. И все же истинная цель этого залпа всех его бортовых орудий – вовсе не Пиранделло, а салонные интеллектуалы, получившие сильный пинок, состоявший из его великолепных парадоксов. Празднословие в гостиных (а со своим именем Антуан подвергался этой пытке долго) надоело ему необычайно. Было нечто чересчур бессодержательное и искусственное во всех этих беседах, и он или бойкотировал их неучтивым молчанием, или неуклюже вступал и прерывал их, уничтожая грохотом, совсем как князь Мышкин, опрокидывающий вазу. «Я больше не могу выносить этих людей, – писал он в письме к матери. – И если я женюсь и затем обнаружу, что моей избраннице приятна эта разновидность мира, я буду самым несчастным из мужчин».

Во всем этом, несомненно, немалая доля юношеской раздражительности, но одновременно эту позицию лелеяли безошибочный инстинкт и естественная непримиримость юности. «Паломник» Чарли Чаплина восхитил Антуана, так же, как и первая часть «Общественного мнения». Поразили экстраординарная чувствительность большого комика и присущий ему дар наблюдательности. Но ко всему, что лишь слегка отличалось в худшую сторону от превосходного, Сент-Экс испытывал лишь отвращение. После просмотра плохого фильма «с фальшивыми эмоциями и без внутренней целостности» он с негодованием написал матери: «Снаружи кусает холод. Свет в витринах контрастен и неприятен. Я думаю, можно было бы сделать прекрасный фильм, состоящий из уличных впечатлений, подобных этим. Люди, снимающие фильмы, – полные кретины. Они не знают, как смотреть. Не разбираются в своей технике. По-моему, было бы достаточно поймать десять лиц, десять движений, дабы передать сжатые спрессованные впечатления. Но деятели кино не способны к этому синтезу, и все, чего они достигают, – всего лишь фотография».

Эйнштейн согласился бы с ним, так же, как и Жан Виго, не говоря уж о Набокове. На сей раз это снова – речь автора, самозваного критика, определявшего творчество, прежде всего, как способность к наблюдению. Он посвятил этим вопросам немало размышлений, стимулированных не только часами, проведенными в воздухе (когда нормальный, видимый с земли горизонт изменяется до неузнаваемости), но и литературными разговорами, услышанными в салоне кузины Ивонны Лестранж. В отличие от Мари-Бланш де Полиньяк и других патронесс изобразительного и литературного творчества, Ивонна де Лестранж не устраивала ни одного из тех еженедельных салонов, где приветствовались привилегированные персоны литературного мира, явившиеся отведать шампанского и бисквитов, если им на это хватало вдохновения. Но на обедах, которые она давала в своей квартире в квартале Малакуа, часто присутствовали издатели, критики и писатели, которым она была рада представить своего кузена как «подающего надежды автора». Одним из таких гостей оказался Жак Ривьер, объединявшийся с отпрыском протестантского банковского семейства Жаном Шлумбержером и с Жаком Купо, блестящим постановщиком «Театр дю Вьё Коломбье» (или «Театра Старой голубятни»), чтобы начать выпускать «Нувель ревю франсез», заумный литературный ежемесячник, вокруг которого Гастон Галлимар и Андре Жид вскоре создали издательскую компанию, весьма значительную для Франции. Другим обитателем гостиной Ивонны был Рамон Фернандес, необычайно образованный и воспитанный человек и блестящий собеседник. К тому же он унаследовал от своего отца-мексиканца талант к исполнению танго, превративший его в многообещающий приз для владелиц салонов и богатых наследниц, стремящихся отыскать достойную человеческую натуру, дабы усыпать ее своей щедростью.

Именно через Фернандеса (тоже принимавшем участие в «Нувель ревю франсез») Сент-Экзюпери познакомился с Жаном Прево, благодаря которому и состоялся его литературный дебют. Как и Антуан, Прево отличался исключительно крепким телосложением, но, в отличие от Антуана, превратил это в фетиш. В юности он был полноватым и, как признавался позже, «смешным» маленьким мальчиком и, преодолевая эту склонность к тучности, развил в себе энергичный интерес к атлетике. Каждое воскресенье он отправлялся в предместья города играть в футбол и на спор мог пробежать стометровку за 11 секунд. Он гордился своим телосложением и не в меньшей степени крепостью своего черепа и часто, заходя в книжный магазин Сильвии Бич на рю де л'Одеон, ударялся головой о железную трубу на стене, заставляя дрожать и трубу, и продавщицу книг. Сам же он при этом ничего не чувствовал! «Вы могли бы с одинаковым успехом ударить кулаком железный брусок и голову Прево», – написала она годы спустя в своей восхитительной книге воспоминаний «Шекспир и компания». В этом не было никакого преувеличения: как-то Эрнест Хемингуэй обнаружил, что сломал большой палец во время состязания по боксу с Прево, организованного его любимой владелицей книжного магазина.

На рю де л'Одеон, где Сент-Экзюпери был представлен Прево, на заре 20-х годов образовался один из литературных центров Парижа, благодаря двум книжным магазинам и двум замечательным или даже уникальным женщинам.

Расположенная в доме номер 12 книжная лавка Сильвии Бич «Шекспир и компания» стала любимым местом для американских и английских авторов, таких, как Скотт Фицджеральд, Роберт Мак-Алмон, Арчибальд Маклейш, Уильям Карлос Уильямс, Эзра Поунд, Джеймс Джойс и, конечно, Хемингуэй, кого продавщица книг нежно упоминала как своего «лучшего покупателя». Напротив через дорогу, в доме номер 7, находился «небольшой серенький книжный магазинчик» Адриенны Монье. Его часто посещали не менее выдающиеся звезды, но уже из галактики французских авторов, куда входило большинство ведущих литературных имен, начиная с Жида, Поля Валери и Андре Моруа, чьи фотографии и гравюры с автографами были вывешены в два, три или даже четыре ряда над книжными полками. Этот человеческий поток постоянно перетекал между двумя заведениями, поскольку их владелицы дружили, а их магазинчики, где зимой всегда можно было найти уютное тепло нагретых печами кабинетов, представляли собой и книжные лавки, и литературные мастерские. Именно в лавке «Шекспир и компания» Сильвии Бич однажды впервые увидел свет «Улис», а в «Доме друзей книг» Адриенны Монье встречались французские почитатели Джойса во главе с трудолюбивым Валери Ларбо и энциклопедистом Леоном-Полем Фаргом (чье владение французским сленгом сродни Джойсу) и обсуждали, как лучше перевести на язык Рабле наиболее запутанные пассажи книг Джойса. Значит, как раз в то время, когда Сент-Экзюпери был впервые представлен Адриенне Монье и вошел в ее литературный кружок, Хемингуэй, Торнтон Уайлдер и Скотт Фицджеральд, не говоря уж о Джойсе, Эзре Поунде или Форде Мэйдоксе Форде, могли преспокойно беседовать в книжном магазине Сильвии Бич напротив через улицу. Хотя письменных свидетельств его встреч ни с одним из них нет. Обе женщины демонстрировали нежную привязанность к бархатным жакетам, причем жакет Адриенны Монье больше напоминал болеро. Сильвия Бич была худенькой, с «живым, точеным лицом, карими глазами, которые были столь же быстрыми, как у маленького зверька, и столь же веселыми, как у молоденькой девочки» (цитата из книги «A Moveable Feast»). Адриенна Монье имела пышные формы, круглый нос, здоровые розовые щеки и почти соломенные волосы, уложенные по-крестьянски просто. Ее длинная серая юбка, доходившая до лодыжек, немного отдавала женским монастырем, а то и птичником, крестьянским был и тот аппетит, с которым она вгрызалась в трюфели. Она происходила из суровой горной местности, ее семья жила в Ла-Феркла, над Шамбери, в Савойе, и, хотя отличалась необычайной живостью и любознательностью и находила общий язык с эстетами, подобно Жиду или Валери, вероятно, скрытый инстинкт крестьянки заставил ее выбрать Прево – здоровый естественный тип – себе в помощники по изданию литературного ежемесячника, основанного ею в 1925 году.

Он назывался «Серебряный корабль». Деликатное название достаточно тонко предсказывало относительно раннее кораблекрушение. Ибо предприятие просуществовало ровно год. Но то оказался плодотворный год, который увидел, помимо прочего, первый французский перевод «Пруфрок» Томаса С. Элиота и публикацию «Анны Ливии Плюрабель» из Джойса («Финжанс Уейк»). В марте 1926 года два инициативных редактора пустились во все тяжкие и, отбросив на ветер все предостережения, подготовили всеамериканский выпуск, включавший предложения от Роберта Мак-Алмона и Уильяма Карлоса Уильямса, отрывок из Е.Е. Камингс («Огромная комната») и Эрнеста Хемингуэя, первый из его рассказов, когда-либо переведенных на французский язык. Усилие оказалось сверхчеловеческим, и этот выпуск фактически стал лебединой песней. В отчаянной попытке удержать свое небольшое судно на плаву Адриенна Монье распродала большую часть своего частного собрания редких книг (многие с автографами с посвящением ей от авторов). Но катастрофическая нехватка времени, поскольку она все еще управляла магазином, и средств сыграла свою роль, и следующий выпуск, вышедший в свет в апреле 1926 года, оказался последним номером. Вероятно, изданию журнала не стоило уделять особого внимания, если бы его последний выпуск не включал в себя произведение под названием «Авиатор», написанное неизвестным доселе автором, которого Жан Прево с удовольствием представлял читателям вместе с его первой публикацией.

Одаренный потрясающей памятью (он мог наизусть рассказывать тысячи стихов), Жан Прево блестяще учился в школе. В «Эколь нормаль», где готовились сливки французских педагогов, он имел обыкновение подниматься в четыре часа, чтобы до восьми утра читать Платона по-гречески! Необычное сочетание физически сильной личности и гиперинтеллектуала заставило его развить острый интерес к физическим ощущениям, которые испытывает человек в различных спортивных состязаниях. Именно такой интерес немедленно пробудился в нем, когда он услышал, как Сент-Экзюпери пытается описать исключительные ощущения, возникающие у него в полете. В его редакционном примечании, сопровождавшем публикацию «Авиатора», Прево представил Сент-Экзюпери как «специалиста в авиации и техническом конструировании» и похвалил «мастерство и дар правдивости», характерные для публикуемых в журнале отрывков, взятых из большой работы, которой автор дал предварительное название «Бегство Жака Берниса».

Восемь отрывков, опубликованных в «Серебряном корабле», дали читателю скудное представление о том, от чего бежит Жак Бернис, если только это не чувство «отверженности», ощущение себя «посторонним», неким «незнакомцем в большом городе», не покидавшее Сент-Экзюпери каждый раз, когда он возвращался в Париж. Бернис – летный инструктор, у него есть ученик по имени Пишон, желающий научиться летать. Жак счастлив в воздухе, но его охватывает чувство подавленности и печали в момент приземления. «Он опускает лоб, смотрит на свои руки, блестящие от масла, внезапно ощущает хромоту и погружается в бездонную грусть». Он обзванивает своих друзей, чтобы выяснить их планы на вечер, но все они заняты. «А завтра?» – «Завтра мы отправимся на поле для игры в гольф, но можно двинуться и с тобой». Но Бернис не играет в гольф, поэтому он вынужден довольствоваться обедом. И снова оставшись один, он «бредет по бульварам. Вверх по течению он пробирается сквозь толпу, как если бы двигался против потока. Много лиц утыкаются в грудь. Некоторые задевают его за живое, как само изображение воспоминаний. Та женщина побеждала, и жизнь будет спокойна… Спокойна…».

Нам не составит труда обнаружить автобиографические нотки, задумчивое стенание, оставленное памятью о Верьере и рю де ла Шез. А вот и дальше: «Он проходит в танцзал, не снимая пальто, плотное, как у исследователя, среди всех этих жигою. В пределах этой зоны они живут своей жизнью карпов в аквариуме, выделывая пируэты на паркете перед тем, как выпить. В этой дряблой среде, где он один сохраняет способность размышлять, Бернис чувствует себя столь же грузным, как портовый грузчик, свои ноги – столь же негнущимися и прямыми, как булавки, свои мысли – свинцово тусклыми. Он продвигается через столы к свободному месту. Молодые люди легко изгибаются, чтобы позволить ему пройти. Глаза женщин, которых он задевает своим движением, кажется, мерцают. Так же мерцают сигареты в руках у караульных, когда он выписывает круги в ночном дозоре».

Это последнее предложение, лучше звучащее по-французски, получилось таким совершенным, что Антуан перенес его без изменений в свой первый роман. Во всем остальном «Авиатор» полон острыми описательными вспышками, сквозь которые блестят мягкие юмористические штрихи: как в описании толпы, которая мчится к Пишону, ученику пилота, только что разбившему свой самолет (как Сент-Экзюпери в Ле-Бурже). «Пилота, наконец, вытянули, с зеленым лицом, огромным левым глазом и сломанными зубами. Он растянут на траве, и вокруг него собирается толпа. «Мы могли бы, возможно!..» – начинает полковник. «Мы могли бы, возможно…» – говорит лейтенант, по мере того как вольнонаемный расстегивает воротник раненого, и это не причиняет ему никакого вреда и успокаивает всех. «Санитарная машина? Где санитарная машина?» – спрашивает полковник, по профессии ему положено проявлять решительность. «Она вот-вот будет», – отвечает кто-то, лишь бы произнести пару слов, и этого вполне достаточно для полковника. «Я пока подумаю!..» – восклицает он и затем быстро направляется прочь, правда, совсем не зная куда».

Самые захватывающие строчки – те, где Сент-Экзюпери стремился передать свои зрительные ощущения при выполнении фигур высшего пилотажа. Как в этом описании петли, начатой после того, как самолет развил достаточную скорость: «Горизонт падает, земля отступает, подобно отливу, и самолет упирается в небо. Тогда, в наивысшей точке параболы, он переворачивается вокруг своей оси, болтаясь, словно мертвая рыба, животом кверху в воздухе… Утопленный в небе, он видит, как земля растягивается над его головой, подобно отмели, и падает, вращаясь всем своим весом. Пилот снижает подачу бензина, и машина застывает вертикально, как стена. Самолет ныряет. Бернис осторожно тянет его на себя, и вот перед пилотом еще раз – спокойная озерная гладь горизонта».

Автору словно не хватает драматичности, и он заставляет крыло Берниса треснуть в середине полета. После чего «горизонт проходит над его головой, как лист бумаги. Земля окутывает его и, подобно карусели, начинает поворачиваться, мимо проносятся лес, шпили и равнины. Пилот видит, как пролетает белая вилла, словно ее метнули пращой. И, словно море навстречу ныряльщику, земля подступает к гибнущему пилоту».

Финал был немного не в меру мелодраматичным и даже непонятно чем вызванный как по стилю, так и по содержанию. Но это не могло испортить поразительную живость и качество в целом. Как первое литературное соло, публикация, бесспорно, имела успех.

* * *

Публикация в журнале «Серебряный корабль» – настоящий триумф для молодого человека в его неполные двадцать шесть, но она никак не повлияла на улучшение жизни Сент-Экзюпери. Через пятнадцать месяцев своих стараний он сумел продать только один грузовик. И это показалось его боссам из «Сорера» слишком несущественным достижением для гарантии его дальнейшей занятости. В профессиональном плане он был неудачником, географически – изгоем: оставался незнакомцем и чужаком в отеле «Терминус» в Монлюсоне и не входил ни в какой «круг», каждый раз, когда бы ни возвратился в Париж. «Я здесь задержался ненадолго, – писал он матери, – из-за неполадок в моей машине. Я немного напоминаю себе исследователя, возвратившегося из Африки. Звоню, чтобы узнать, с кем можно повидаться. Этот – занят, тот – куда-то уехал. Их жизнь продолжается, в то время как я только что прибыл, остановился на своем пути… Что мне нужно найти в женщине, мама, так это умение умиротворить подобное беспокойное смятение. Именно поэтому я в ней сильно нуждаюсь. Ты не можешь себе представить, как тяжело! Какой бесполезной кажется проходящая юность. Ты даже не подозреваешь, сколько может дать женщина, одно лишь человеческое присутствие. Я слишком одинок в этой комнате».

Его мать все знала (и, вероятно, лучше, чем он), но мало чем могла помочь сыну. Он плыл по течению, и оба это понимали. Антуан был создан продавать грузовики не больше чем контролировать изготовление плиток. Это занятие «подходило ему так же, как свадебный поезд», – задумчиво отмечал Сент-Экс. Его единственным желанием оставалось возвращение в небо, и, к счастью, здесь он имел, по крайней мере, одного наставника, кто был в силах помочь ему. Им оказался аббат Сюдур, помощник директора школы Боссюэ, питавший к молодому Антуану столько же симпатии, сколько аббат Дибилдос неприязни. В Сюдуре Сент-Экзюпери нашел доверенное лицо, к которому всегда мог обратиться. И он это делал все чаще. Пораженный страстным интересом своего молодого протеже к полетам, Сюдур воспользовался своим влиянием, чтобы добиться для него работы инструктором для пилотов-новичков в «Компани Аэрьен Франсез».

Сент-Экзюпери пришел в восторг. Он находил особое удовольствие в том, что организовал для своих друзей, таких, как Анри де Сегонь, их первое крещение в воздухе. Но работа, увы, оказалась нерегулярной – умение летать все еще рассматривалось как опасный вид спорта, грозящий сломанной шеей. Положение усугублялось крайне сложными обстоятельствами в семье. Старшая сестра Антуана Мари-Мадлен, чьи эпилептические припадки становились все серьезнее, в июне умерла. У матери было тяжелое нервное истощение, а все остальные – убиты горем.

То лето оказалось отнюдь не счастливым для них. Да и осень, заставшая Антуана в беспомощном отчаянии снова обдумывающим свое положение, обещала быть не лучше.

И снова Сюдур пришел на помощь. Во время войны, когда он служил капелланом в траншеях Сомм, то познакомился с итальянцем Беппо де Массими, добровольцем вновь создаваемого воздушного полка французской армии. Много времени они провели в блиндажах, обмениваясь мыслями и разговаривая о литературе и философии. Эти беседы оставили в душе авиатора такой яркий след, что уже после войны он отправил своего сына учиться в школу Боссюэ. Этот итальянец теперь занимал пост генерального директора авиакомпании «Латекоэр», имевшей свое отделение в Париже, хотя основная контора располагалась в Тулузе. Узнав от Сюдура, что Сент-Экзюпери – превосходный пилот и подающий надежды литератор, полный честолюбивых замыслов, Беппо де Массими согласился принять его.

Встреча состоялась 12 октября. Массими ошеломила робость молодого человека, чувствовавшего себя неуклюжим из-за того, что «был настолько большим и занимал слишком много места в кресле».

Но еще больше директора потрясла буквально гиперболизированная скромность. Она не только удерживала молодого человека от желания хоть как-то возвысить себя в глазах собеседника, но и, похоже, вызывала странную забывчивость относительно прошлых успехов и достижений. Его интерес проявился, лишь когда беседа свернула с личных качеств Антуана и перешла на методы работы компании и на описание жизни ее пилотов. Массими объяснил, что он может, со своей стороны, передать рекомендации в Тулузу. А уж там Антуану самому необходимо будет доказать, на что он способен, и пройти полетные испытания. Если испытания пройдут успешно, ему позволят стать почтовым пилотом – на срок, который будет определен позже.

– А затем? – спросил Сент-Экзюпери взволнованно.

– Затем?.. Ну, нашему оперативному директору необходим помощник.

Это был лестный комплимент для молодого человека, которого Массими никогда не видел прежде, но реакция оказалась немедленной и яростной.

– Но, месье, – с внезапным жаром запротестовал Сент-Экзюпери. – Больше всего на свете я хочу летать… Все, что я хочу делать, – это летать!

«И, – как позже описывал Массими эту сцену в «Vent Debout», – он вложил столько чувства в эту мольбу, что я был тронут. Он не мог догадаться, какое доставил мне удовольствие, – мне, которого так часто одолевали пресыщенные авиаторы, желающие перейти на «теплое местечко».

– Когда вы хотите поехать в Тулузу? – спросил его Массими.

– Сегодня вечером, если можно, – последовал немедленный ответ.

– Я запрошу месье Дора, нашего оперативного директора, – сказал Массими. – Вам следует обратиться к нему.

Правда, Антуану не удалось уехать тем вечером, и они договорились, что вызов из Тулузы пошлют в Агей, чтобы Сент-Экзюпери мог остановиться повидать свою сестру Габриэллу по пути на юг.

Последние часы в Париже он потратил на освобождение небольшого гостиничного номера от принадлежавших ему вещей. Книги, упакованные в дорожные сундуки, отвезли на хранение в подвал в квартале Малакуа, вместе с удивительной коллекцией всякой всячины (гравюры, машинки для обрезания сигарет), с которой в последний момент Антуан просто не сумел расстаться. Он попрощался с друзьями – Анри Сегонем, уезжавшим в Фонтенбло, с Рене де Соссин, отправлявшейся на концерт, с другим приятелем, собиравшимся сходить в кино. Они оставались, а он уезжал…

Из окон гостиной видно было, как лучи солнца исчезают за тополями, растущими вдоль причала, и высокими дымоходами Лувра. Внизу спешили или просто прогуливались прохожие, не подозревавшие о его существовании. Это напомнило ему железнодорожную станцию – всюду обмен тайнами, сказанными шепотом, к которым он никогда не будет допущен. Вон та женщина, проходящая мимо (он проследил за ней взглядом), еще десять шагов – и она исчезнет из виду. Из поля зрения и из его времени. Еще вчера они были живым потоком, и он чувствовал себя зажатым в этом потоке посреди их слез и их смеха, но теперь, когда он пристально глядел вниз, они, казалось, скользили мимо, подобно процессии призраков. Существа из мира, которому он больше не принадлежал. Он сел в одно из кресел кузины Ивонны, внезапно почувствовав себя неуклюжим и неловким в этом плаще и шляпе. Неуклюжим и одиноким. Телефон молчал, и ему самому некому было позвонить. Один за другим освобождались концы, связывающие его корабль с Парижем, и через мгновение он отправится в самостоятельное плавание. Что принесет ему новая жизнь, он не знал, но она начиналась.

Глава 5

Перевозчики почты из Тулузы

«Я даже не предположил, что ее тетя могла быть молодой, – писал он в Париж. – Я не задавал больше вопросов, просто кивнул и сказал «да» с понимающим видом».

В другой деревне, Домпьер-сюр-Бесбр, куда его отвез Салль, местная молодежь устроила большое представление в мэрии, именно когда приятели подъехали на своем припорошенном снегом автомобиле. Но путешественников с белыми плечами жители приветствовали, будто старых друзей.

«Втиснутые между дородной бакалейщицей и фармацевтом, мы уже через пять минут знали имя главного певца-исполнителя, обо всех проказах и шалостях дочери помощника мэра и познакомились с местным акцентом. Какое доверие! Мы пульсировали в этой атмосфере с каждым патриотическим припевом. Стоило приехать сюда, чтобы обнаружить здесь запас старых сантиментов с их очаровательным, давно устаревшим словарем. «Тевтоны», «варварские воины», «мошенник император». Затем последовало посещение антикварного магазина, где мы с восхищением подивились драгоценным украшениям в стиле рококо наших бабушек.

И настоящий оркестр, Ренетта, прямо лес медных труб! Прыщавые школьники, дующие в них с таким усердием, что страшно становится за щеки музыкантов с каждым новым фортиссимо. И затем – обвал всей этой мощи – и появляются свечи, и слышится приглушенный смех, и актеры со сцены перекрикиваются с родителями, сидящими в зале… «О, это ты, Марсель! Да, моя борода падает! И приклеивается снова…»

Мы уезжали в полночь… счастливые, что прокрались в Домпьер, как лазутчики: нам не потребуется пройти через станцию, «Отель дю Лион» и улыбки эмигранта управляющего».

Продавцом Антуан де Сент-Экзюпери оказался неважным – он сумел продать всего один грузовик «сорер» за пятнадцать месяцев упорных попыток. Но его восхитительные зарисовки виньеток жизни страны уже доказали ту деликатную нежность видения, отмечавшую в будущем все его книги. «Монлюсон – очаровательный городок, – писал он Шарлю Саллю, сидя, как обычно, за столом в каком-нибудь людном месте, – но кафе «Риш» переполнено пожилыми господами, которые играют в вист и брюзжат друг на друга по углам». Он был очарован причудливым акцентом маленькой женщины, у которой спросил дорогу, но заморожен ее пустым, ничего не выражающим взглядом. Провинциализм местных владельцев магазинов, «отшагавших не больше двадцати ярдов за всю свою жизнь», развлекал его, но одновременно пробуждал ностальгию по оживленной компании друзей в Париже. Он читал Монсерлана, «Поминальную песню по погибшим Вердуна», восхищаясь классической серьезностью стиля, и урывками работал над своим романом. Предыдущим летом в Сен-Морис-де-Реманс его переполнял энтузиазм, и, когда его друг Шарль Салль выходил из омнибуса в Леймане, Антуан уже встречал его с пачкой только-только исписанных страниц и тут же, прямо на обочине, в нескольких ярдах от железнодорожного переезда, уговаривал друга послушать написанное им, прежде чем они отправлялись вместе к замку. «Прослушивание» продолжалось и после обеда в холле, под радостным теплом лампы и в добавление к внутреннему жару от прекрасного старого чая, присланного из Китая одним из родственников Антуана. Но стремительный порыв лета уступил место зимнему сомнению.

Даже его седану «сигма», «испано» для бедного человека» – так его иногда называли из-за заднего откидного сиденья, разоблачавшего величественный передний вид, – не удавалось сгладить тоску от его профессиональных обязанностей, хотя он и старался «подкреплять» свое приобретение, установив на него мощный двигатель. «Моя жизнь составлена из поворотов, которые я преодолеваю с такой скоростью, с какой могу, – писал он Рене де Соссин. – Гостиницы все на одно лицо, и небольшая площадь этого города, где деревья напоминают метлы… Я чувствую себя немного подавленно. Париж – так далеко, и я прохожу курс лечения тишиной».

Всякий раз, когда он мог, он прерывал этот курс лечения и со всех ног мчался в столицу для восстановительной встречи с друзьями. Старыми и новыми. В Счетной палате Сегонь подружился с Робером де Грандсейном, обрученным с сестрой одной очаровательной молодой дамы с чистыми синими глазами и блестящими белокурыми волосами. Как же она понравилась Антуану! А вот его друг Сегонь остался к ней почти равнодушным. Звали ее Люси-Мари Декор, и она жила с родителями в изящном особняке на улице Франциска I, куда они могли забрести даже в десять, а то и в одиннадцать вечера, и их приветливо встречали и устраивали небольшой ужин из колбас и сыра (который особенно смаковал Антуан). Как всегда угрюмый, легко поддающийся смене настроения, он обычно оставался молчаливым, если вокруг болталось слишком много других людей, и медленно оживал, по мере того как «толпа» дрейфовала куда-то дальше. Тогда, растянувшись в удобном кресле у потрескивающего камина, который он так любил, он начинал говорить, особенно когда они оставались наконец вдвоем, и его речь превращалась в неудержимый поток. Старшие не слышали почти ни одного из его рассказов, они доставались лишь сверстникам. И не раз и не два Люси-Мари Декор слышала те же выпады против него, что и Луиза де Вильморин и Рене де Соссин: «Я, честно, не понимаю, что ты находишь в этом огромном малом». Но она многое видела в нем, или, скорее, слышала, и ее способность постичь его суть подтвердилась письмами, которые он писал ей позже – в благодарную память тех теплых вечеров у домашнего очага на улице Франциска I и в семейном владении в Рольбуа, в сорока милях от Парижа.

И была еще Рене де Соссин, его «литературный руководитель», как он любил называть ее. Однажды вечером они сидели с ее сестрой Лаурой в кондитерском магазине «Дам Бланш» и, как обычно, подшучивали друг над другом. В разговоре всплыла тема Пиранделло. Питофф, который уже сделал сенсацию, поставив «Шесть персонажей в поисках автора», закрепил успех постановкой пьесы «У каждого своя правда» в «Комеди де Шанз-Элизе». О спектакле говорил весь город. Но при упоминании Пиранделло Сент-Экзюпери вспыхнул, и, когда Лаура де Соссин неосторожно продолжила: «Это так просто – надо только возвратиться к Ибсену, чтобы отыскать кое-что интересное», взрыв стал неминуем.

– Пфф! – воскликнул Антуан. – Как ты смеешь их сравнивать? Ваш Пиранделло… он… он… Метафизика консьержки!.

Антуан бесцеремонно вскочил из-за столика, и чайная ложка упала на пол с глухим звуком. На бульваре Сен-Жермен у него неуклюже тряслись руки. «С Тонио невозможно спорить», – говорил когда-то его друг Анри де Сегонь, и случай в магазине опять это подтвердил. Охваченный раскаянием, Сент-Экзюпери провел остальную часть вечера и часть ночи, составляя письмо с объяснениями, которые стоит привести в подробностях, поскольку это больше похоже на его личный литературный манифест. «Я не могу подхватывать на лету идеи, проносящиеся мимо меня подобно теннисным шарикам, – написал он своему «литературному руководителю». – Я не создан для общества. Размышление – это вовсе не забава. Поэтому, когда беседа неожиданно касается предмета, который сильно задевает мое сердце, я становлюсь нетерпимым и смешным… Но, Ренетта, никто не имеет никакого права сравнить такого человека, как Ибсен, с таким, как Пиранделло. С одной стороны, мы имеем индивидуума, чьи желания и тревоги – все высочайшей пробы. Он играл немалую социальную и моральную роль и обладал влиянием. Он писал, чтобы заставить людей понять вещи, которые они не хотели понимать. Он брался за решение личных, глубоко затаенных проблем, и, в частности (я думаю, изумительным способом), женских. Наконец, действительно ли преуспел Ибсен в своих начинаниях или нет, он не стремился создать для нас новую игру в лото, но хотел дать нам подлинную пищу… А с другой стороны, мы имеем Пиранделло, возможно, и выдающегося человека театра. Но он появился, чтобы лишь развлечь людей из общества и позволить им поиграть с метафизикой, как они уже играли с политикой, «общими идеями», и со скандалами, связанными с адюльтером».

Затем следовал длинный трактат о природе правды, искусно подкрепленный ссылками, как того требует эпистолярный жанр, на метафизические манипуляции Пиранделло, приводившие в восторг публику, жадную до всего исключительно необыкновенного и нового. «Чего они хотят, так это вовсе не понимания. Им нравится чувствовать, как все их предыдущие понятия поставлены вверх тормашками. И тогда они говорят: «Как странно!» И чувствуют слабый холодок, пробегающий по спине…

Несколько лет назад на его месте оказался несчастный Эйнштейн. Публика воспользовалось случаем по тем же самым причинам. Они хотели валяться в непонимании, испытывать глубокую тревогу, чувствовать «шершавое прикосновение крыла неизвестного». Эйнштейн для них был своего рода факиром…

Вот почему нужно любить Ибсена, который, по крайней мере, проявляет усилие, пытаясь разгадать человеческую психологию, и отвергать Пиранделло и все поддельные головокружения, а это нелегко. Неясное соблазняет больше, чем то, что предельно ясно. Выбирая между двумя объяснениями необычного явления, люди будут инстинктивно склоняться к загадочному и таинственному. Поскольку другое, истинное объяснение – унылое, скучное и простое и не заставляет волосы вставать дыбом. Парадокс манит больше, нежели истинное объяснение, и люди предпочитают его. Светские люди используют науку, искусство, философию, будто проституток. Пиранделло своего рода проститутка… Люди из общества говорят: «Мы хорошенько взболтали несколько идей». Такие вызывают у меня отвращение. Мне нравятся люди, чьи потребности есть, кормить детей и дождаться конца месяца приближают их к жизни. Они знают больше. Вчера на остановке автобуса я терся локтями с женщиной с всклокоченными волосами, матерью пятерых детей. Ей было чему научить своих детей, да и меня тоже. Люди из общества никогда ничему меня не научили». И далее Антуан добавляет a propos (между прочим): «Сцены из мюзик-холла очень напоминают 1880 год, показную мелодраму. Человеческое бедствие обслуживает эмоции точно так же, как метафизика месье Пиранделло. Но это больше даже не в моде».

В этом последнем высказывании он ошибался. То, что он сметал этой своей тирадой, оказалось волной дадаистов и сюрреалистов, которая пронеслась по Франции вслед за Первой мировой войной, провозглашая абсолютный суверенитет произвольного случая, иррациональные острые ощущения, возвышенную красоту пистолетного выстрела. Волной, поднявшейся из сточной канавы и дна общества к возвышенности «творческого акта». От этих чувств Сент-Экзюпери никогда не отрекался, и спустя более пятнадцати лет, в Нью-Йорке, он был все еще готов скрестить мечи с Андре Вретоном, эксцентричным пророком нового культа. И все же истинная цель этого залпа всех его бортовых орудий – вовсе не Пиранделло, а салонные интеллектуалы, получившие сильный пинок, состоявший из его великолепных парадоксов. Празднословие в гостиных (а со своим именем Антуан подвергался этой пытке долго) надоело ему необычайно. Было нечто чересчур бессодержательное и искусственное во всех этих беседах, и он или бойкотировал их неучтивым молчанием, или неуклюже вступал и прерывал их, уничтожая грохотом, совсем как князь Мышкин, опрокидывающий вазу. «Я больше не могу выносить этих людей, – писал он в письме к матери. – И если я женюсь и затем обнаружу, что моей избраннице приятна эта разновидность мира, я буду самым несчастным из мужчин».

Во всем этом, несомненно, немалая доля юношеской раздражительности, но одновременно эту позицию лелеяли безошибочный инстинкт и естественная непримиримость юности. «Паломник» Чарли Чаплина восхитил Антуана, так же, как и первая часть «Общественного мнения». Поразили экстраординарная чувствительность большого комика и присущий ему дар наблюдательности. Но ко всему, что лишь слегка отличалось в худшую сторону от превосходного, Сент-Экс испытывал лишь отвращение. После просмотра плохого фильма «с фальшивыми эмоциями и без внутренней целостности» он с негодованием написал матери: «Снаружи кусает холод. Свет в витринах контрастен и неприятен. Я думаю, можно было бы сделать прекрасный фильм, состоящий из уличных впечатлений, подобных этим. Люди, снимающие фильмы, – полные кретины. Они не знают, как смотреть. Не разбираются в своей технике. По-моему, было бы достаточно поймать десять лиц, десять движений, дабы передать сжатые спрессованные впечатления. Но деятели кино не способны к этому синтезу, и все, чего они достигают, – всего лишь фотография».

Эйнштейн согласился бы с ним, так же, как и Жан Виго, не говоря уж о Набокове. На сей раз это снова – речь автора, самозваного критика, определявшего творчество, прежде всего, как способность к наблюдению. Он посвятил этим вопросам немало размышлений, стимулированных не только часами, проведенными в воздухе (когда нормальный, видимый с земли горизонт изменяется до неузнаваемости), но и литературными разговорами, услышанными в салоне кузины Ивонны Лестранж. В отличие от Мари-Бланш де Полиньяк и других патронесс изобразительного и литературного творчества, Ивонна де Лестранж не устраивала ни одного из тех еженедельных салонов, где приветствовались привилегированные персоны литературного мира, явившиеся отведать шампанского и бисквитов, если им на это хватало вдохновения. Но на обедах, которые она давала в своей квартире в квартале Малакуа, часто присутствовали издатели, критики и писатели, которым она была рада представить своего кузена как «подающего надежды автора». Одним из таких гостей оказался Жак Ривьер, объединявшийся с отпрыском протестантского банковского семейства Жаном Шлумбержером и с Жаком Купо, блестящим постановщиком «Театр дю Вьё Коломбье» (или «Театра Старой голубятни»), чтобы начать выпускать «Нувель ревю франсез», заумный литературный ежемесячник, вокруг которого Гастон Галлимар и Андре Жид вскоре создали издательскую компанию, весьма значительную для Франции. Другим обитателем гостиной Ивонны был Рамон Фернандес, необычайно образованный и воспитанный человек и блестящий собеседник. К тому же он унаследовал от своего отца-мексиканца талант к исполнению танго, превративший его в многообещающий приз для владелиц салонов и богатых наследниц, стремящихся отыскать достойную человеческую натуру, дабы усыпать ее своей щедростью.

Именно через Фернандеса (тоже принимавшем участие в «Нувель ревю франсез») Сент-Экзюпери познакомился с Жаном Прево, благодаря которому и состоялся его литературный дебют. Как и Антуан, Прево отличался исключительно крепким телосложением, но, в отличие от Антуана, превратил это в фетиш. В юности он был полноватым и, как признавался позже, «смешным» маленьким мальчиком и, преодолевая эту склонность к тучности, развил в себе энергичный интерес к атлетике. Каждое воскресенье он отправлялся в предместья города играть в футбол и на спор мог пробежать стометровку за 11 секунд. Он гордился своим телосложением и не в меньшей степени крепостью своего черепа и часто, заходя в книжный магазин Сильвии Бич на рю де л'Одеон, ударялся головой о железную трубу на стене, заставляя дрожать и трубу, и продавщицу книг. Сам же он при этом ничего не чувствовал! «Вы могли бы с одинаковым успехом ударить кулаком железный брусок и голову Прево», – написала она годы спустя в своей восхитительной книге воспоминаний «Шекспир и компания». В этом не было никакого преувеличения: как-то Эрнест Хемингуэй обнаружил, что сломал большой палец во время состязания по боксу с Прево, организованного его любимой владелицей книжного магазина.

На рю де л'Одеон, где Сент-Экзюпери был представлен Прево, на заре 20-х годов образовался один из литературных центров Парижа, благодаря двум книжным магазинам и двум замечательным или даже уникальным женщинам.

Расположенная в доме номер 12 книжная лавка Сильвии Бич «Шекспир и компания» стала любимым местом для американских и английских авторов, таких, как Скотт Фицджеральд, Роберт Мак-Алмон, Арчибальд Маклейш, Уильям Карлос Уильямс, Эзра Поунд, Джеймс Джойс и, конечно, Хемингуэй, кого продавщица книг нежно упоминала как своего «лучшего покупателя». Напротив через дорогу, в доме номер 7, находился «небольшой серенький книжный магазинчик» Адриенны Монье. Его часто посещали не менее выдающиеся звезды, но уже из галактики французских авторов, куда входило большинство ведущих литературных имен, начиная с Жида, Поля Валери и Андре Моруа, чьи фотографии и гравюры с автографами были вывешены в два, три или даже четыре ряда над книжными полками. Этот человеческий поток постоянно перетекал между двумя заведениями, поскольку их владелицы дружили, а их магазинчики, где зимой всегда можно было найти уютное тепло нагретых печами кабинетов, представляли собой и книжные лавки, и литературные мастерские. Именно в лавке «Шекспир и компания» Сильвии Бич однажды впервые увидел свет «Улис», а в «Доме друзей книг» Адриенны Монье встречались французские почитатели Джойса во главе с трудолюбивым Валери Ларбо и энциклопедистом Леоном-Полем Фаргом (чье владение французским сленгом сродни Джойсу) и обсуждали, как лучше перевести на язык Рабле наиболее запутанные пассажи книг Джойса. Значит, как раз в то время, когда Сент-Экзюпери был впервые представлен Адриенне Монье и вошел в ее литературный кружок, Хемингуэй, Торнтон Уайлдер и Скотт Фицджеральд, не говоря уж о Джойсе, Эзре Поунде или Форде Мэйдоксе Форде, могли преспокойно беседовать в книжном магазине Сильвии Бич напротив через улицу. Хотя письменных свидетельств его встреч ни с одним из них нет. Обе женщины демонстрировали нежную привязанность к бархатным жакетам, причем жакет Адриенны Монье больше напоминал болеро. Сильвия Бич была худенькой, с «живым, точеным лицом, карими глазами, которые были столь же быстрыми, как у маленького зверька, и столь же веселыми, как у молоденькой девочки» (цитата из книги «A Moveable Feast»). Адриенна Монье имела пышные формы, круглый нос, здоровые розовые щеки и почти соломенные волосы, уложенные по-крестьянски просто. Ее длинная серая юбка, доходившая до лодыжек, немного отдавала женским монастырем, а то и птичником, крестьянским был и тот аппетит, с которым она вгрызалась в трюфели. Она происходила из суровой горной местности, ее семья жила в Ла-Феркла, над Шамбери, в Савойе, и, хотя отличалась необычайной живостью и любознательностью и находила общий язык с эстетами, подобно Жиду или Валери, вероятно, скрытый инстинкт крестьянки заставил ее выбрать Прево – здоровый естественный тип – себе в помощники по изданию литературного ежемесячника, основанного ею в 1925 году.

Он назывался «Серебряный корабль». Деликатное название достаточно тонко предсказывало относительно раннее кораблекрушение. Ибо предприятие просуществовало ровно год. Но то оказался плодотворный год, который увидел, помимо прочего, первый французский перевод «Пруфрок» Томаса С. Элиота и публикацию «Анны Ливии Плюрабель» из Джойса («Финжанс Уейк»). В марте 1926 года два инициативных редактора пустились во все тяжкие и, отбросив на ветер все предостережения, подготовили всеамериканский выпуск, включавший предложения от Роберта Мак-Алмона и Уильяма Карлоса Уильямса, отрывок из Е.Е. Камингс («Огромная комната») и Эрнеста Хемингуэя, первый из его рассказов, когда-либо переведенных на французский язык. Усилие оказалось сверхчеловеческим, и этот выпуск фактически стал лебединой песней. В отчаянной попытке удержать свое небольшое судно на плаву Адриенна Монье распродала большую часть своего частного собрания редких книг (многие с автографами с посвящением ей от авторов). Но катастрофическая нехватка времени, поскольку она все еще управляла магазином, и средств сыграла свою роль, и следующий выпуск, вышедший в свет в апреле 1926 года, оказался последним номером. Вероятно, изданию журнала не стоило уделять особого внимания, если бы его последний выпуск не включал в себя произведение под названием «Авиатор», написанное неизвестным доселе автором, которого Жан Прево с удовольствием представлял читателям вместе с его первой публикацией.

Одаренный потрясающей памятью (он мог наизусть рассказывать тысячи стихов), Жан Прево блестяще учился в школе. В «Эколь нормаль», где готовились сливки французских педагогов, он имел обыкновение подниматься в четыре часа, чтобы до восьми утра читать Платона по-гречески! Необычное сочетание физически сильной личности и гиперинтеллектуала заставило его развить острый интерес к физическим ощущениям, которые испытывает человек в различных спортивных состязаниях. Именно такой интерес немедленно пробудился в нем, когда он услышал, как Сент-Экзюпери пытается описать исключительные ощущения, возникающие у него в полете. В его редакционном примечании, сопровождавшем публикацию «Авиатора», Прево представил Сент-Экзюпери как «специалиста в авиации и техническом конструировании» и похвалил «мастерство и дар правдивости», характерные для публикуемых в журнале отрывков, взятых из большой работы, которой автор дал предварительное название «Бегство Жака Берниса».

Восемь отрывков, опубликованных в «Серебряном корабле», дали читателю скудное представление о том, от чего бежит Жак Бернис, если только это не чувство «отверженности», ощущение себя «посторонним», неким «незнакомцем в большом городе», не покидавшее Сент-Экзюпери каждый раз, когда он возвращался в Париж. Бернис – летный инструктор, у него есть ученик по имени Пишон, желающий научиться летать. Жак счастлив в воздухе, но его охватывает чувство подавленности и печали в момент приземления. «Он опускает лоб, смотрит на свои руки, блестящие от масла, внезапно ощущает хромоту и погружается в бездонную грусть». Он обзванивает своих друзей, чтобы выяснить их планы на вечер, но все они заняты. «А завтра?» – «Завтра мы отправимся на поле для игры в гольф, но можно двинуться и с тобой». Но Бернис не играет в гольф, поэтому он вынужден довольствоваться обедом. И снова оставшись один, он «бредет по бульварам. Вверх по течению он пробирается сквозь толпу, как если бы двигался против потока. Много лиц утыкаются в грудь. Некоторые задевают его за живое, как само изображение воспоминаний. Та женщина побеждала, и жизнь будет спокойна… Спокойна…».

Нам не составит труда обнаружить автобиографические нотки, задумчивое стенание, оставленное памятью о Верьере и рю де ла Шез. А вот и дальше: «Он проходит в танцзал, не снимая пальто, плотное, как у исследователя, среди всех этих жигою. В пределах этой зоны они живут своей жизнью карпов в аквариуме, выделывая пируэты на паркете перед тем, как выпить. В этой дряблой среде, где он один сохраняет способность размышлять, Бернис чувствует себя столь же грузным, как портовый грузчик, свои ноги – столь же негнущимися и прямыми, как булавки, свои мысли – свинцово тусклыми. Он продвигается через столы к свободному месту. Молодые люди легко изгибаются, чтобы позволить ему пройти. Глаза женщин, которых он задевает своим движением, кажется, мерцают. Так же мерцают сигареты в руках у караульных, когда он выписывает круги в ночном дозоре».

Это последнее предложение, лучше звучащее по-французски, получилось таким совершенным, что Антуан перенес его без изменений в свой первый роман. Во всем остальном «Авиатор» полон острыми описательными вспышками, сквозь которые блестят мягкие юмористические штрихи: как в описании толпы, которая мчится к Пишону, ученику пилота, только что разбившему свой самолет (как Сент-Экзюпери в Ле-Бурже). «Пилота, наконец, вытянули, с зеленым лицом, огромным левым глазом и сломанными зубами. Он растянут на траве, и вокруг него собирается толпа. «Мы могли бы, возможно!..» – начинает полковник. «Мы могли бы, возможно…» – говорит лейтенант, по мере того как вольнонаемный расстегивает воротник раненого, и это не причиняет ему никакого вреда и успокаивает всех. «Санитарная машина? Где санитарная машина?» – спрашивает полковник, по профессии ему положено проявлять решительность. «Она вот-вот будет», – отвечает кто-то, лишь бы произнести пару слов, и этого вполне достаточно для полковника. «Я пока подумаю!..» – восклицает он и затем быстро направляется прочь, правда, совсем не зная куда».

Самые захватывающие строчки – те, где Сент-Экзюпери стремился передать свои зрительные ощущения при выполнении фигур высшего пилотажа. Как в этом описании петли, начатой после того, как самолет развил достаточную скорость: «Горизонт падает, земля отступает, подобно отливу, и самолет упирается в небо. Тогда, в наивысшей точке параболы, он переворачивается вокруг своей оси, болтаясь, словно мертвая рыба, животом кверху в воздухе… Утопленный в небе, он видит, как земля растягивается над его головой, подобно отмели, и падает, вращаясь всем своим весом. Пилот снижает подачу бензина, и машина застывает вертикально, как стена. Самолет ныряет. Бернис осторожно тянет его на себя, и вот перед пилотом еще раз – спокойная озерная гладь горизонта».

Автору словно не хватает драматичности, и он заставляет крыло Берниса треснуть в середине полета. После чего «горизонт проходит над его головой, как лист бумаги. Земля окутывает его и, подобно карусели, начинает поворачиваться, мимо проносятся лес, шпили и равнины. Пилот видит, как пролетает белая вилла, словно ее метнули пращой. И, словно море навстречу ныряльщику, земля подступает к гибнущему пилоту».

Финал был немного не в меру мелодраматичным и даже непонятно чем вызванный как по стилю, так и по содержанию. Но это не могло испортить поразительную живость и качество в целом. Как первое литературное соло, публикация, бесспорно, имела успех.

* * *

Публикация в журнале «Серебряный корабль» – настоящий триумф для молодого человека в его неполные двадцать шесть, но она никак не повлияла на улучшение жизни Сент-Экзюпери. Через пятнадцать месяцев своих стараний он сумел продать только один грузовик. И это показалось его боссам из «Сорера» слишком несущественным достижением для гарантии его дальнейшей занятости. В профессиональном плане он был неудачником, географически – изгоем: оставался незнакомцем и чужаком в отеле «Терминус» в Монлюсоне и не входил ни в какой «круг», каждый раз, когда бы ни возвратился в Париж. «Я здесь задержался ненадолго, – писал он матери, – из-за неполадок в моей машине. Я немного напоминаю себе исследователя, возвратившегося из Африки. Звоню, чтобы узнать, с кем можно повидаться. Этот – занят, тот – куда-то уехал. Их жизнь продолжается, в то время как я только что прибыл, остановился на своем пути… Что мне нужно найти в женщине, мама, так это умение умиротворить подобное беспокойное смятение. Именно поэтому я в ней сильно нуждаюсь. Ты не можешь себе представить, как тяжело! Какой бесполезной кажется проходящая юность. Ты даже не подозреваешь, сколько может дать женщина, одно лишь человеческое присутствие. Я слишком одинок в этой комнате».

Его мать все знала (и, вероятно, лучше, чем он), но мало чем могла помочь сыну. Он плыл по течению, и оба это понимали. Антуан был создан продавать грузовики не больше чем контролировать изготовление плиток. Это занятие «подходило ему так же, как свадебный поезд», – задумчиво отмечал Сент-Экс. Его единственным желанием оставалось возвращение в небо, и, к счастью, здесь он имел, по крайней мере, одного наставника, кто был в силах помочь ему. Им оказался аббат Сюдур, помощник директора школы Боссюэ, питавший к молодому Антуану столько же симпатии, сколько аббат Дибилдос неприязни. В Сюдуре Сент-Экзюпери нашел доверенное лицо, к которому всегда мог обратиться. И он это делал все чаще. Пораженный страстным интересом своего молодого протеже к полетам, Сюдур воспользовался своим влиянием, чтобы добиться для него работы инструктором для пилотов-новичков в «Компани Аэрьен Франсез».

Сент-Экзюпери пришел в восторг. Он находил особое удовольствие в том, что организовал для своих друзей, таких, как Анри де Сегонь, их первое крещение в воздухе. Но работа, увы, оказалась нерегулярной – умение летать все еще рассматривалось как опасный вид спорта, грозящий сломанной шеей. Положение усугублялось крайне сложными обстоятельствами в семье. Старшая сестра Антуана Мари-Мадлен, чьи эпилептические припадки становились все серьезнее, в июне умерла. У матери было тяжелое нервное истощение, а все остальные – убиты горем.

То лето оказалось отнюдь не счастливым для них. Да и осень, заставшая Антуана в беспомощном отчаянии снова обдумывающим свое положение, обещала быть не лучше.

И снова Сюдур пришел на помощь. Во время войны, когда он служил капелланом в траншеях Сомм, то познакомился с итальянцем Беппо де Массими, добровольцем вновь создаваемого воздушного полка французской армии. Много времени они провели в блиндажах, обмениваясь мыслями и разговаривая о литературе и философии. Эти беседы оставили в душе авиатора такой яркий след, что уже после войны он отправил своего сына учиться в школу Боссюэ. Этот итальянец теперь занимал пост генерального директора авиакомпании «Латекоэр», имевшей свое отделение в Париже, хотя основная контора располагалась в Тулузе. Узнав от Сюдура, что Сент-Экзюпери – превосходный пилот и подающий надежды литератор, полный честолюбивых замыслов, Беппо де Массими согласился принять его.

Встреча состоялась 12 октября. Массими ошеломила робость молодого человека, чувствовавшего себя неуклюжим из-за того, что «был настолько большим и занимал слишком много места в кресле».

Но еще больше директора потрясла буквально гиперболизированная скромность. Она не только удерживала молодого человека от желания хоть как-то возвысить себя в глазах собеседника, но и, похоже, вызывала странную забывчивость относительно прошлых успехов и достижений. Его интерес проявился, лишь когда беседа свернула с личных качеств Антуана и перешла на методы работы компании и на описание жизни ее пилотов. Массими объяснил, что он может, со своей стороны, передать рекомендации в Тулузу. А уж там Антуану самому необходимо будет доказать, на что он способен, и пройти полетные испытания. Если испытания пройдут успешно, ему позволят стать почтовым пилотом – на срок, который будет определен позже.

– А затем? – спросил Сент-Экзюпери взволнованно.

– Затем?.. Ну, нашему оперативному директору необходим помощник.

Это был лестный комплимент для молодого человека, которого Массими никогда не видел прежде, но реакция оказалась немедленной и яростной.

– Но, месье, – с внезапным жаром запротестовал Сент-Экзюпери. – Больше всего на свете я хочу летать… Все, что я хочу делать, – это летать!

«И, – как позже описывал Массими эту сцену в «Vent Debout», – он вложил столько чувства в эту мольбу, что я был тронут. Он не мог догадаться, какое доставил мне удовольствие, – мне, которого так часто одолевали пресыщенные авиаторы, желающие перейти на «теплое местечко».

– Когда вы хотите поехать в Тулузу? – спросил его Массими.

– Сегодня вечером, если можно, – последовал немедленный ответ.

– Я запрошу месье Дора, нашего оперативного директора, – сказал Массими. – Вам следует обратиться к нему.

Правда, Антуану не удалось уехать тем вечером, и они договорились, что вызов из Тулузы пошлют в Агей, чтобы Сент-Экзюпери мог остановиться повидать свою сестру Габриэллу по пути на юг.

Последние часы в Париже он потратил на освобождение небольшого гостиничного номера от принадлежавших ему вещей. Книги, упакованные в дорожные сундуки, отвезли на хранение в подвал в квартале Малакуа, вместе с удивительной коллекцией всякой всячины (гравюры, машинки для обрезания сигарет), с которой в последний момент Антуан просто не сумел расстаться. Он попрощался с друзьями – Анри Сегонем, уезжавшим в Фонтенбло, с Рене де Соссин, отправлявшейся на концерт, с другим приятелем, собиравшимся сходить в кино. Они оставались, а он уезжал…

Из окон гостиной видно было, как лучи солнца исчезают за тополями, растущими вдоль причала, и высокими дымоходами Лувра. Внизу спешили или просто прогуливались прохожие, не подозревавшие о его существовании. Это напомнило ему железнодорожную станцию – всюду обмен тайнами, сказанными шепотом, к которым он никогда не будет допущен. Вон та женщина, проходящая мимо (он проследил за ней взглядом), еще десять шагов – и она исчезнет из виду. Из поля зрения и из его времени. Еще вчера они были живым потоком, и он чувствовал себя зажатым в этом потоке посреди их слез и их смеха, но теперь, когда он пристально глядел вниз, они, казалось, скользили мимо, подобно процессии призраков. Существа из мира, которому он больше не принадлежал. Он сел в одно из кресел кузины Ивонны, внезапно почувствовав себя неуклюжим и неловким в этом плаще и шляпе. Неуклюжим и одиноким. Телефон молчал, и ему самому некому было позвонить. Один за другим освобождались концы, связывающие его корабль с Парижем, и через мгновение он отправится в самостоятельное плавание. Что принесет ему новая жизнь, он не знал, но она начиналась.

Глава 5

Перевозчики почты из Тулузы