По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

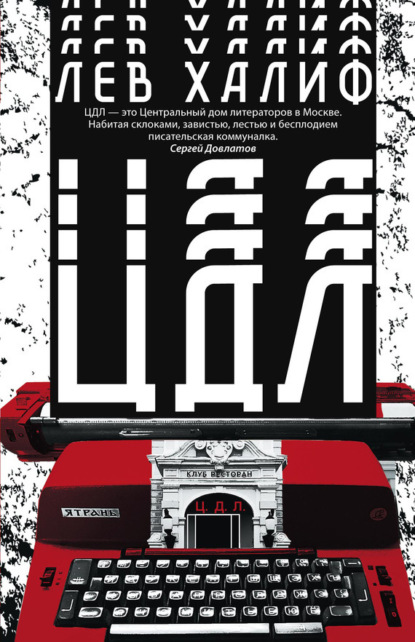

ЦДЛ

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Давид Бергельсон, гуманнейший Перец Маркиш, беззащитный Лев Квитко… Короли Лиры, по крови Михоэлсы… Им еще жить да жить! Им еще надо побороться с фашизмом. Пережить его. И лишь потом принять пытки и пулю. Вместе со всем антифашистским комитетом. Так и не поняв – за что же их убили свои!

Мертвые остаются молодыми.

Благообразными, седыми, улыбчивыми ходят палачи.

Недавно умерший Смеляков, не смело помнивший друзей, так и не дождался времени рассказать правду. Уж он-то знал, кто кого ставил к стенке.

Не стало и последнего из «космополитов» – Федора Марковича Левина.

Литераторы, —

куда концы запрятали?

Есть в ЦДЛ стена-мемориал погибших на войне с фашизмом писателей. Но нет на ней имен тех, кто пал от рук собственных палачей, у которых фашистам – учиться и учиться!

Что-что, а редактировать свои летописи наши Пимены умеют!

История что пластилин – знай лепи «по высочайшему повелению».

Екклезиаст и Песнь песней, Откровения Моисея и Матфея… в общем, весь текст Ветхого Завета, который по праву принадлежит народу избранному, однажды перевели на другие языки. Этот день евреи считают черным днем своей религии. Исконно иудейское распространилось по всей земле.

Иероним, переведший Завет на латынь, – стал святым. Я не оспариваю святости его подвига, но меня больше потрясает легенда о 70 толковниках, которые переводили Ветхий Завет на греческий. Они сидели в своей башне, не сообщаясь – каждый в своей келье. Сидели до тех пор, пока 70 текстов не совпали слово в слово.

Так бы писали нашу Историю!

Книга Деяний – и та не закончена. Еще многое предстоит сделать человечеству. Но если даже Книга Деяний еще творится, то Книга нашей новейшей Истории – и не начата. И если ее напишут, то только не дома.

Историю нашу такой, какая она есть, нам не видать как своих ушей. Официоз не допустит.

Неприглядную, подчас страшную – ее скрупулезно создают те, которым, казалось бы, не до нас. Историю России фиксируют не в России. Летописцы ее – кто угодно, но только не мы. И не потому, что кому-то за нашими пределами больше всех надо. Просто должен восполняться пробел в Мировой Круговерти. Для полноты картины Жития человеческого мы – не последнее звено. Затянувшаяся пауза череду эпох не волнует.

Полстолетия – миг в мироздании, а для нас целая жизнь!

Потомки – они любопытны. Да и Время не терпит загадочных пустот и провалов. Забывчивые поколения здесь в счет не идут.

Когда-нибудь на досуге будут читать захватывающий детектив нашей Эпохи. К тому времени уже схваченной с поличным. И обрамленной в траурную рамку.

И, возможно, будут смеяться, как мы когда-то смеялись над Дон Кихотом. И лучшему из нас Чего-то и Как-то Написавших – присудят (посмертно, разумеется) премию – «За самый поэтический текст на самую страшную тему».

Не надо нагибаться над тем, что легко поднимается… на смех.

Надо писать, видимо, очень серьезно. И тогда будет по-настоящему смешно. По крайней мере, будет смех не всухую.

Плакал Сервантес, когда писал своего Идальго. Рыцарь Печального Образа… жизни! Хохочет человечество, его читая. Хохочет до слез. Хотя после ветряных мельниц случались трагедии и похлеще.

Письменный стол – колени, пододвинувшие чистый лист. Краеугольный камень, полирующий кровь. Обозримое поле… Всю жизнь идти – не перейти!

Стол письменный, операционный. Борьба за Человека.

Творчество – это прежде всего надсадная битва за Индивидуальность в стаде. Соавторство с Природой в наитруднейшем деле Вставания с четверенек.

Непохожесть, и Только она, должна стоять во главе угла… каждого письменного стола. Каждого, поставленного как трибуна. Каждого, вросшего, как плотина, против привычной инерции.

С высоты положено говорить неслыханно. Нагорная проповедь еще до ракет поднимала людей в небо.

Чудо – абстрактное слово. Но сопричастие с таинством возникновения его читатель должен ощутить в полной мере. Иначе какой смысл во всех наших Писаниях и Сказаниях?!

Сказать читателю нечто ему известное – это заведомо обречь себя на запанибратские с ним отношения. А это ни к чему.

Творец не ждет «спасибо» за то, что он такой вырос. «Спасибо» – это еще не взаимопонимание. Творца укоряют в излишнем самолюбии. Но себя он любит, как рабочий свой станок. Да и потом, если он любит себя, значит, он любит и себе подобных. Хотя они и не такие отрешенные, как он. Хотя они и живут в параметрах достижимых своих потолков. И в отличие от него куда более счастливы.

Вы – при деле, а мы на пределе.

– …Вспоминать – это как начинать жить сначала. А ведь не хочется. Не такая уж это была жизнь, чтобы снова ее пережить. Вот если бы жил как хотел, а не как жить принуждали. Ведь выбор здесь невелик. Если не сказать, вообще нет выбора. Когда живешь нелепо и враждебно своим представлениям о жизни как таковой. Если жить, конечно, хочешь. Да и то – какие это представления! Что мы, жизнь другую видели! Так – догадка.

Раз не отмахнулся, зная, чего это стоит – от них отмахнуться. Два… И вот они уже считают, что ты согласился с тем, что их образец жизни – самый лучший. И поперла их прическа тебе на лоб. И полезла кольцами их шерсть на твою побритость. И, уж сидя, копчик свой начинаешь вдруг ощущать. Не бесплатны эти виляния, пригибания да промалчивания… Это вам – писателям-поэтам плевать на их указания. Вот ты, небось, писал себе в бумажную тряпочку. В отличие от тех, кто просто в тряпочку помалкивает. Ваш брат хитер. Свое дело туго знает. Пришла Муза, и вали ее на письменный стол. А вот теперь я тебя и спрошу, пожалуй, – ну и как – стоит эта дивчинка начинки? – спросил мой сосед.

– ?

– Понятно. Профессиональная тайна. Ну хоть скажи – приятно с ней жить?

– Может, где-нибудь и приятно. Только не здесь, – отвечал я сквозь стену. – Здесь это называется – любовь с Божьим страхом. Может, это и обостренней, чем просто любовь. Но все одно – это связь с извращением. Проще писать чернилами. Тут все ол райт! И правил безопасности труда не надо. Да и какая это опасность – писать безлично. В случае чего, одно и оправдание: «Да что я! Я – как все». Затерялся в черных сотнях писателей, пишущих под диктовку, – и скрипи себе до второго пришествия, два раза в месяц жирно и прописью ставя свой псевдоним под фамилией, если она не звучна… И беря наличными. «Так сколько ты, брат, сберкнижек написал?» – вопрошает коллега. «Да уж скоро полное собрание сочинений выпускать буду», – отвечает ему без пяти минут классик. У всех послушников – келья. А у этих послушников – дворец. А ума – ну хоть бы легонькая палатка.

Другое дело писать не чернилами. Торопится почерк. Скрипит ему одному понятной азбукой. Ты никогда не видел кардиограмму творческого почерка? – Скачущий нервный озноб письма. Без оглядки назад. Будто все слова сгоняют в одну только сторону. Но все одно – царственный, неспешный почерк. Хоть времени – как никому – в обрез. Нет, пожалуй, он все же тороплив. Вот он взлетел на гору. Посмотрел – никого нет. И побежал дальше. Ему бы дойти. Добраться. Доползти до финиша. А какой уж будет этот финиш – не важно. Торопится почерк, с виду неудержим. Но охотник уже идет по следу. Как и следовало ожидать. «Первые читатели».

Взвизг упадающей линии. Снова с Красной строки. Слово скользит в недосказе. Ловит ртом воздух. Что же будет дальше? А дальше, – учуяв неповторимый твой след и всею пастью схватив щекочущий этот запах, отнюдь не чернильный, борзые нагоняют тебя на самой счастливой, на самой бьющей и ошеломляющей странице. «Хеппи-энд». А ты как глухарь, у которого все перекрыто песней – и слух, и зрение. Правда, потом ты аки лев вырываешь ее из лап. Но посмотришь, как родные твои трясутся, – и отдаешь. Полагая, что песня того не стоит, чтобы жизнь их ломать. Вот и получается, что нет в мире песни, за которую и умереть не жалко. Или, в крайнем случае, сесть в тюрьму. Но это только поначалу так кажется. Сам посчитай – сколько поэтов здесь село и умирало даже не сев – стреляли, как бешеных псов. И каких поэтов! Но в момент изъятия рукописи – со скрипом ли, с дракой, но отдаешь.

– И пишешь по новой? – видимо, воскликнул сосед. – Хотя уж тут вряд ли до новых работ.

– Тем более в чужой стол, – поспешил я добавить. – И какой еще чужой! Новая форма писательства – социалистическая – писать в чужой стол.

– Потрясти бы его – сколько творений великих нашли бы, – забил, как обойму в стену, сосед.

– Да нет, дорогой, их в кислоте сжигают, когда не в печах, – просветил я его.

– Какая-то толика, правда, ныне за рубеж попадает. Но это сегодня. А вчера – их песни играли только в одну лузу. А сами авторы – в гроб.

Так что лист бумаги – вот и все мое писательское счастье. И не знаешь, когда оно больше – тогда ли, когда уже испещрен. Или когда еще чист. Ибо тоже удовольствие к нему подступаться. Хотя какая это жизнь – привязанность к чистому листу обыкновенной бумаги. К этому минимуму пространства, куда глядишь завороженно в трепетном предчувствии, что вот-вот в это колеблемое бумажное окошечко и заявится всей своей вселенностью чудо. В отличие от всех чудес – рукотворное. Собственное. Раз и навсегда осмыслившее твою жизнь, будто ищущую свое русло. И потому плывущую по течению в чьем-то потоке. С кормежкой у чьих-то общих корыт, где так ощутимо чувство несвежего локтя и неподстриженного когтя. И когда ты явно не в своей тарелке. А где же – твоя? Да вот она – чистый лист. Отдушина и проклятье. Горечь и сладость. Горе и радость. Бумажное зеркало, где ты наизнанку. И действительно, там начинает тесниться пережитое. И без бинокля видящее наперед. Крича и смеясь сквозь закушенные губы. Замкнутый квадрат. Времени – по какую-то стрелку. Потому и мыслишь афористично. Жил бы, как ворон – триста лет, можно было бы говорить, как все. Вот и получается, что смертность поэтам на пользу – заставляет бессмертно писать. А уж в этом «раю» им сам бог велел торопиться – с их-то как бы запрограммированным самовыражением, не ведающим последствий и плюющим на них с высокой своей колокольни. Какая же это жизнь! Это, брат, уже житие, когда и впрямь над головой воспаляется эхо твоего собственного сгорания. Нимб, того и ждущий, чтобы упасть на шею и стать петлей. Потому что там, где ты привязался, как летчик-высотник, испытатель собственной судьбы (мы еще увидим, как этот лист сработает катапультой), никак не потерпят чьей-либо самостоятельности. Там индивидуальных авторств не признают. Ты еще только чешешь затылок в догадке, а тебя уже волокут на Лобное. Нет, это государство создали шуты, решившие стать серьезными. Более страшной шутки, чем СССР, нам уже не найти под небом. Кто и когда еще расскажет такой Анекдот? Вот только со смеху покатиться куда бы подальше и поскорей.

– Да услышь нас, сирот, Всемогущий Бог, у которых давно умерла мама-родина! – взмолился сосед за стеной.

Богу будет угодно помочь и в этой неслыханной просьбе. Услышит сирот. Правда, не всех. Хотя и сиротой здесь побыть не получится. Слишком уж внимательно тебя опекают. Тем более если так старательно уничтожили твоих родителей. И прародителей, если те успели подгадать к этому строю.

Однажды во время бомбежки какой-то ребенок попросил свою мать: «Мама, давай уедем туда, где неба нету!» – «Да всюду оно, мой мальчик». И ему расхотелось жить, – соседу говорю между прочим. И дальше скачу на своем коньке.

Нет, не к добру эта пагубная привычка контрабандного переноса своих замыслов на бумагу. Этих гашишей, чтоб словить кайф. Не к добру, – думал он уже сам по себе. На время забыв о соседе. Рано или поздно, а подошьют ее к Делу. Лучше, конечно, поздно, – тщетно думал он или мечтал. – Хотя они шьют свои дела куда резвее, чем я пишу. Правда, слово «пишу» тут несколько не точно. Но, как говорится, лиха беда начало. По мере успешности моего предприятия и будут видны результаты. Это тоже своего рода барометр – за тобою бдящая власть, – как мог, успокаивал он себя. Еще вчера относительно не стесненный в движениях. Когда считал, что дружба – понятие круглосуточное, и звонил-названивал по ночам. И донельзя знакомым голосом что-то говорил вдохновенно вскочившим спросонья. Пробуждая их в полном смысле этого слова. И шел себе дальше по ночному городу с распахнутыми настежь будками телефонов-автоматов. Шел, опустив голову, будто разглядывал тень свою под ногами. Не слышно бьющуюся лицом о мостовую. И явно не собираясь ее поднимать. И тогда его тень убегала в темь непроглядную. И он оставался один. Но стоило ему оглянуться, как за ним по пятам уже следовали остальные его тени. Менее рослые, но куда настырнее первой. Вперед забегающей. Так и лезущей поперек его – и куда?! Видимо, в отличие от всех живых и невредимых, ему в спину светило по нескольку солнц или лун. Не иначе. Даже в ненастье оглядываясь, видел – идут. А потом и оглядываться перестал. Постепенно привыкнув. Здесь – у самих себя победивших – каждый гуляющий сам по себе рано или поздно воскликнет: «Вот и у меня вырос хвост непобритый!» И попытается дверью его защемить. Но выйдет из дому, и снова за ним он виляет. Нет, здесь люди хвостаты. Тем более настоящие. Да он и из дома выходит, чтобы не лезли домой. Так-то – куда спокойней. Хотя все относительно. Будто говорят – «Твори, пока трамваи ходят!» (звучит как «воруй»). Но в том-то и смысл – что ничего не говорят.

Шел он пока безымянный, но вот стерегут. Значит, предчувствуют имя. Неотлучно следят, чтоб никуда от признанья не делся. Чтобы был под рукой, если что. «Давай-давай!» – подгоняют. Пока молча. «Это пока. Будет со временем и тебе кабинет, где окошко не ведает неба. Так блатарем сквозь зубы цедит его. Это для контраста – чтоб зажмурилась от яркого света твоя душа. После черных бетонов тюрьмы, в момент, когда ей к Богу настанет час отправляться. А пока – ходи! Работа, она веселей на ногах. Тем более с почетным эскортом. Висящим у тебя на хвосте…»

Хорошо, слава богу, что мы головою мыслим. Вот если б сидели на ней?!

Мертвые остаются молодыми.

Благообразными, седыми, улыбчивыми ходят палачи.

Недавно умерший Смеляков, не смело помнивший друзей, так и не дождался времени рассказать правду. Уж он-то знал, кто кого ставил к стенке.

Не стало и последнего из «космополитов» – Федора Марковича Левина.

Литераторы, —

куда концы запрятали?

Есть в ЦДЛ стена-мемориал погибших на войне с фашизмом писателей. Но нет на ней имен тех, кто пал от рук собственных палачей, у которых фашистам – учиться и учиться!

Что-что, а редактировать свои летописи наши Пимены умеют!

История что пластилин – знай лепи «по высочайшему повелению».

Екклезиаст и Песнь песней, Откровения Моисея и Матфея… в общем, весь текст Ветхого Завета, который по праву принадлежит народу избранному, однажды перевели на другие языки. Этот день евреи считают черным днем своей религии. Исконно иудейское распространилось по всей земле.

Иероним, переведший Завет на латынь, – стал святым. Я не оспариваю святости его подвига, но меня больше потрясает легенда о 70 толковниках, которые переводили Ветхий Завет на греческий. Они сидели в своей башне, не сообщаясь – каждый в своей келье. Сидели до тех пор, пока 70 текстов не совпали слово в слово.

Так бы писали нашу Историю!

Книга Деяний – и та не закончена. Еще многое предстоит сделать человечеству. Но если даже Книга Деяний еще творится, то Книга нашей новейшей Истории – и не начата. И если ее напишут, то только не дома.

Историю нашу такой, какая она есть, нам не видать как своих ушей. Официоз не допустит.

Неприглядную, подчас страшную – ее скрупулезно создают те, которым, казалось бы, не до нас. Историю России фиксируют не в России. Летописцы ее – кто угодно, но только не мы. И не потому, что кому-то за нашими пределами больше всех надо. Просто должен восполняться пробел в Мировой Круговерти. Для полноты картины Жития человеческого мы – не последнее звено. Затянувшаяся пауза череду эпох не волнует.

Полстолетия – миг в мироздании, а для нас целая жизнь!

Потомки – они любопытны. Да и Время не терпит загадочных пустот и провалов. Забывчивые поколения здесь в счет не идут.

Когда-нибудь на досуге будут читать захватывающий детектив нашей Эпохи. К тому времени уже схваченной с поличным. И обрамленной в траурную рамку.

И, возможно, будут смеяться, как мы когда-то смеялись над Дон Кихотом. И лучшему из нас Чего-то и Как-то Написавших – присудят (посмертно, разумеется) премию – «За самый поэтический текст на самую страшную тему».

Не надо нагибаться над тем, что легко поднимается… на смех.

Надо писать, видимо, очень серьезно. И тогда будет по-настоящему смешно. По крайней мере, будет смех не всухую.

Плакал Сервантес, когда писал своего Идальго. Рыцарь Печального Образа… жизни! Хохочет человечество, его читая. Хохочет до слез. Хотя после ветряных мельниц случались трагедии и похлеще.

Письменный стол – колени, пододвинувшие чистый лист. Краеугольный камень, полирующий кровь. Обозримое поле… Всю жизнь идти – не перейти!

Стол письменный, операционный. Борьба за Человека.

Творчество – это прежде всего надсадная битва за Индивидуальность в стаде. Соавторство с Природой в наитруднейшем деле Вставания с четверенек.

Непохожесть, и Только она, должна стоять во главе угла… каждого письменного стола. Каждого, поставленного как трибуна. Каждого, вросшего, как плотина, против привычной инерции.

С высоты положено говорить неслыханно. Нагорная проповедь еще до ракет поднимала людей в небо.

Чудо – абстрактное слово. Но сопричастие с таинством возникновения его читатель должен ощутить в полной мере. Иначе какой смысл во всех наших Писаниях и Сказаниях?!

Сказать читателю нечто ему известное – это заведомо обречь себя на запанибратские с ним отношения. А это ни к чему.

Творец не ждет «спасибо» за то, что он такой вырос. «Спасибо» – это еще не взаимопонимание. Творца укоряют в излишнем самолюбии. Но себя он любит, как рабочий свой станок. Да и потом, если он любит себя, значит, он любит и себе подобных. Хотя они и не такие отрешенные, как он. Хотя они и живут в параметрах достижимых своих потолков. И в отличие от него куда более счастливы.

Вы – при деле, а мы на пределе.

– …Вспоминать – это как начинать жить сначала. А ведь не хочется. Не такая уж это была жизнь, чтобы снова ее пережить. Вот если бы жил как хотел, а не как жить принуждали. Ведь выбор здесь невелик. Если не сказать, вообще нет выбора. Когда живешь нелепо и враждебно своим представлениям о жизни как таковой. Если жить, конечно, хочешь. Да и то – какие это представления! Что мы, жизнь другую видели! Так – догадка.

Раз не отмахнулся, зная, чего это стоит – от них отмахнуться. Два… И вот они уже считают, что ты согласился с тем, что их образец жизни – самый лучший. И поперла их прическа тебе на лоб. И полезла кольцами их шерсть на твою побритость. И, уж сидя, копчик свой начинаешь вдруг ощущать. Не бесплатны эти виляния, пригибания да промалчивания… Это вам – писателям-поэтам плевать на их указания. Вот ты, небось, писал себе в бумажную тряпочку. В отличие от тех, кто просто в тряпочку помалкивает. Ваш брат хитер. Свое дело туго знает. Пришла Муза, и вали ее на письменный стол. А вот теперь я тебя и спрошу, пожалуй, – ну и как – стоит эта дивчинка начинки? – спросил мой сосед.

– ?

– Понятно. Профессиональная тайна. Ну хоть скажи – приятно с ней жить?

– Может, где-нибудь и приятно. Только не здесь, – отвечал я сквозь стену. – Здесь это называется – любовь с Божьим страхом. Может, это и обостренней, чем просто любовь. Но все одно – это связь с извращением. Проще писать чернилами. Тут все ол райт! И правил безопасности труда не надо. Да и какая это опасность – писать безлично. В случае чего, одно и оправдание: «Да что я! Я – как все». Затерялся в черных сотнях писателей, пишущих под диктовку, – и скрипи себе до второго пришествия, два раза в месяц жирно и прописью ставя свой псевдоним под фамилией, если она не звучна… И беря наличными. «Так сколько ты, брат, сберкнижек написал?» – вопрошает коллега. «Да уж скоро полное собрание сочинений выпускать буду», – отвечает ему без пяти минут классик. У всех послушников – келья. А у этих послушников – дворец. А ума – ну хоть бы легонькая палатка.

Другое дело писать не чернилами. Торопится почерк. Скрипит ему одному понятной азбукой. Ты никогда не видел кардиограмму творческого почерка? – Скачущий нервный озноб письма. Без оглядки назад. Будто все слова сгоняют в одну только сторону. Но все одно – царственный, неспешный почерк. Хоть времени – как никому – в обрез. Нет, пожалуй, он все же тороплив. Вот он взлетел на гору. Посмотрел – никого нет. И побежал дальше. Ему бы дойти. Добраться. Доползти до финиша. А какой уж будет этот финиш – не важно. Торопится почерк, с виду неудержим. Но охотник уже идет по следу. Как и следовало ожидать. «Первые читатели».

Взвизг упадающей линии. Снова с Красной строки. Слово скользит в недосказе. Ловит ртом воздух. Что же будет дальше? А дальше, – учуяв неповторимый твой след и всею пастью схватив щекочущий этот запах, отнюдь не чернильный, борзые нагоняют тебя на самой счастливой, на самой бьющей и ошеломляющей странице. «Хеппи-энд». А ты как глухарь, у которого все перекрыто песней – и слух, и зрение. Правда, потом ты аки лев вырываешь ее из лап. Но посмотришь, как родные твои трясутся, – и отдаешь. Полагая, что песня того не стоит, чтобы жизнь их ломать. Вот и получается, что нет в мире песни, за которую и умереть не жалко. Или, в крайнем случае, сесть в тюрьму. Но это только поначалу так кажется. Сам посчитай – сколько поэтов здесь село и умирало даже не сев – стреляли, как бешеных псов. И каких поэтов! Но в момент изъятия рукописи – со скрипом ли, с дракой, но отдаешь.

– И пишешь по новой? – видимо, воскликнул сосед. – Хотя уж тут вряд ли до новых работ.

– Тем более в чужой стол, – поспешил я добавить. – И какой еще чужой! Новая форма писательства – социалистическая – писать в чужой стол.

– Потрясти бы его – сколько творений великих нашли бы, – забил, как обойму в стену, сосед.

– Да нет, дорогой, их в кислоте сжигают, когда не в печах, – просветил я его.

– Какая-то толика, правда, ныне за рубеж попадает. Но это сегодня. А вчера – их песни играли только в одну лузу. А сами авторы – в гроб.

Так что лист бумаги – вот и все мое писательское счастье. И не знаешь, когда оно больше – тогда ли, когда уже испещрен. Или когда еще чист. Ибо тоже удовольствие к нему подступаться. Хотя какая это жизнь – привязанность к чистому листу обыкновенной бумаги. К этому минимуму пространства, куда глядишь завороженно в трепетном предчувствии, что вот-вот в это колеблемое бумажное окошечко и заявится всей своей вселенностью чудо. В отличие от всех чудес – рукотворное. Собственное. Раз и навсегда осмыслившее твою жизнь, будто ищущую свое русло. И потому плывущую по течению в чьем-то потоке. С кормежкой у чьих-то общих корыт, где так ощутимо чувство несвежего локтя и неподстриженного когтя. И когда ты явно не в своей тарелке. А где же – твоя? Да вот она – чистый лист. Отдушина и проклятье. Горечь и сладость. Горе и радость. Бумажное зеркало, где ты наизнанку. И действительно, там начинает тесниться пережитое. И без бинокля видящее наперед. Крича и смеясь сквозь закушенные губы. Замкнутый квадрат. Времени – по какую-то стрелку. Потому и мыслишь афористично. Жил бы, как ворон – триста лет, можно было бы говорить, как все. Вот и получается, что смертность поэтам на пользу – заставляет бессмертно писать. А уж в этом «раю» им сам бог велел торопиться – с их-то как бы запрограммированным самовыражением, не ведающим последствий и плюющим на них с высокой своей колокольни. Какая же это жизнь! Это, брат, уже житие, когда и впрямь над головой воспаляется эхо твоего собственного сгорания. Нимб, того и ждущий, чтобы упасть на шею и стать петлей. Потому что там, где ты привязался, как летчик-высотник, испытатель собственной судьбы (мы еще увидим, как этот лист сработает катапультой), никак не потерпят чьей-либо самостоятельности. Там индивидуальных авторств не признают. Ты еще только чешешь затылок в догадке, а тебя уже волокут на Лобное. Нет, это государство создали шуты, решившие стать серьезными. Более страшной шутки, чем СССР, нам уже не найти под небом. Кто и когда еще расскажет такой Анекдот? Вот только со смеху покатиться куда бы подальше и поскорей.

– Да услышь нас, сирот, Всемогущий Бог, у которых давно умерла мама-родина! – взмолился сосед за стеной.

Богу будет угодно помочь и в этой неслыханной просьбе. Услышит сирот. Правда, не всех. Хотя и сиротой здесь побыть не получится. Слишком уж внимательно тебя опекают. Тем более если так старательно уничтожили твоих родителей. И прародителей, если те успели подгадать к этому строю.

Однажды во время бомбежки какой-то ребенок попросил свою мать: «Мама, давай уедем туда, где неба нету!» – «Да всюду оно, мой мальчик». И ему расхотелось жить, – соседу говорю между прочим. И дальше скачу на своем коньке.

Нет, не к добру эта пагубная привычка контрабандного переноса своих замыслов на бумагу. Этих гашишей, чтоб словить кайф. Не к добру, – думал он уже сам по себе. На время забыв о соседе. Рано или поздно, а подошьют ее к Делу. Лучше, конечно, поздно, – тщетно думал он или мечтал. – Хотя они шьют свои дела куда резвее, чем я пишу. Правда, слово «пишу» тут несколько не точно. Но, как говорится, лиха беда начало. По мере успешности моего предприятия и будут видны результаты. Это тоже своего рода барометр – за тобою бдящая власть, – как мог, успокаивал он себя. Еще вчера относительно не стесненный в движениях. Когда считал, что дружба – понятие круглосуточное, и звонил-названивал по ночам. И донельзя знакомым голосом что-то говорил вдохновенно вскочившим спросонья. Пробуждая их в полном смысле этого слова. И шел себе дальше по ночному городу с распахнутыми настежь будками телефонов-автоматов. Шел, опустив голову, будто разглядывал тень свою под ногами. Не слышно бьющуюся лицом о мостовую. И явно не собираясь ее поднимать. И тогда его тень убегала в темь непроглядную. И он оставался один. Но стоило ему оглянуться, как за ним по пятам уже следовали остальные его тени. Менее рослые, но куда настырнее первой. Вперед забегающей. Так и лезущей поперек его – и куда?! Видимо, в отличие от всех живых и невредимых, ему в спину светило по нескольку солнц или лун. Не иначе. Даже в ненастье оглядываясь, видел – идут. А потом и оглядываться перестал. Постепенно привыкнув. Здесь – у самих себя победивших – каждый гуляющий сам по себе рано или поздно воскликнет: «Вот и у меня вырос хвост непобритый!» И попытается дверью его защемить. Но выйдет из дому, и снова за ним он виляет. Нет, здесь люди хвостаты. Тем более настоящие. Да он и из дома выходит, чтобы не лезли домой. Так-то – куда спокойней. Хотя все относительно. Будто говорят – «Твори, пока трамваи ходят!» (звучит как «воруй»). Но в том-то и смысл – что ничего не говорят.

Шел он пока безымянный, но вот стерегут. Значит, предчувствуют имя. Неотлучно следят, чтоб никуда от признанья не делся. Чтобы был под рукой, если что. «Давай-давай!» – подгоняют. Пока молча. «Это пока. Будет со временем и тебе кабинет, где окошко не ведает неба. Так блатарем сквозь зубы цедит его. Это для контраста – чтоб зажмурилась от яркого света твоя душа. После черных бетонов тюрьмы, в момент, когда ей к Богу настанет час отправляться. А пока – ходи! Работа, она веселей на ногах. Тем более с почетным эскортом. Висящим у тебя на хвосте…»

Хорошо, слава богу, что мы головою мыслим. Вот если б сидели на ней?!

Другие электронные книги автора Лев Халиф

ЦДЛ

2.5

2.5