По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

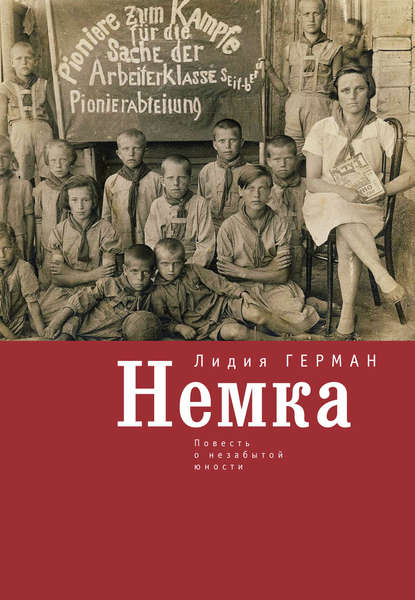

Немка. Повесть о незабытой юности

Автор

Жанр

Год написания книги

2016

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Несколько раз мы были на реке, а вечерами сидели на завалинке нашего дома или перед домом Ирмы и рассказывали различные истории и сказки.

В какой-то день было объявлено, что в следующую субботу для детей нашей улицы возрастом 8–14 лет будет организована прогулка на природу – с ночёвкой.

В самодельный мой „рюкзак" я вложила одеяло, маленькую подушку, что-то поесть и необходимую посуду. Совсем юная девушка (возможно, учительница) повела нашу группу из 10–12 подростков в дубовую рощу, в которой я прежде никогда не была. Взволнованные, исполненные жаждой приключений, мы бодро и радостно шагали по улицам нашего прекрасного Мариенталя. Прохожие останавливались и махали нам. На ночлег мы расположились у подножья сравнительно высокого холма, к которому примыкал своей окраиной дубовый лесок. Царственные деревья росли просторно, широко раскинув свои ветви, и создавали прохладную тень на земле. В то же время эти деревья (дубы), словно сговорившись, уступали место лужайкам, густо поросшим травой и ярко освещенным солнцем, что придавало особую красоту. К тому же холм сам был весь покрыт пестрыми цветами. Я наблюдала, как они к вечеру клонились вслед за солнцем, а при заходе солнца совсем закрывались. Всё это волшебное представление природы запечатлелось в моей памяти и как символ моего детства сохранилось до сегодня.

Вечером мы сидели у костра, негромко говорили и зачарованно наблюдали наступление ночи. Всё было таинственно-сказочно.

Сидели мы до потухания костра. Это затянулось, наверно, за полночь (часов у нас не было), и мы проснулись, когда солнце уже стояло довольно высоко. Цветы уже раскрылись и стояли, выпрямившись в своей свежести, в своем разноцветном великолепии.

Мы побродили еще по долине, прятались за стволы дубов, пытались определить возраст того или иного из них. Потом мы сидели в дружеском радостном кругу и доедали остатки нашего провианта. Время пролетело, мы нарвали по букетику цветов на память и направились домой. Когда мы дошли до села, то начали как можно громче петь, чтобы все нас услышали… Но к нашему удивлению, мы никого не встретили, никто не вышел со двора.

И только завернув на нашу улицу, мы увидели толпу людей у дома Радиовещания. Через громкоговоритель сообщалось о чём-то очень серьезном, важном. Встревоженно мы прибавили шаг, и когда подошли, остановились, как громом пораженные. Сообщалось о том, что началась война. Гитлер напал на наш Советский Союз… Окинув взглядом толпу, я поняла, что из нашей семьи здесь никого нет. Сорванные цветы потеряли всякое значение… Стремглав я побежала домой, думая, может, они еще не знают.

Ирма, её сестра и брат побежали тоже. Володя (Lott) вдруг громко произнес: „Теперь все мужчины пойдут на фронт, и я тоже. Я буду пилотом!" И с широко распростёртыми руками он помчался в сторону своего дома, громко при этом рыкая, подражая мотору самолёта.

Зайдя во двор, я увидела своего отца со сложенными руками, сидящего на ступени крыльца. Наморщив лоб, он слушал радио (из открытого окна нашей кухни). Я остановилась перед ним. Он посмотрел на меня своими большими, глубоко сидящими карими глазами.

„Папа, ты тоже пойдешь на фронт?"

„Нет, наверное. Для фронта я уже старый. А молодые, наверное, пойдут. Посмотрим еще".

Подошла мама с заплаканными глазами, взяла цветы, и я пошла за ней в летнюю избушку к столу.

Вскоре приехала Мария со всей своей семьей прямо с поля, хотя там радио не было, они каким-то образом узнали о случившемся.

Мария плакала всё время, близко к сердцу принимая эту беду.

В этот же день стало известно, что немцев, т. е. наших мужчин, на фронт не возьмут.

Теперь дискутировался вопрос, почему немцы не имеют права пойти на фронт? Может быть, нам не доверяют и это не совсем безосновательно? А что будет, если Гитлер до Волги дойдёт? Нам, детям, немногое было понятно из этих вопросов и ответов, да и говорилось всё тихо, чтоб мы не слышали.

Взрослые опять пошли на работу, и казалось, что всё осталось как было. Однако радио слушали с утра до вечера. В передачах сообщалось о продвижении фашистов вперед по территории нашей страны, о количестве убитых и раненых. И о том, как храбро и мужественно сражались наши Советские войска.

Меня тоже интересовало происходящее, и мне хотелось бы, прежде всего, знать, все ли немцы – фашисты, и кто есть я? Я была немка, безусловно, и в то же время я была в советской пионерской организации. Я чувствую себя равной со всеми живущими в Советском Союзе людьми. Мы все имели право на образование. Мой дядя Альфонс выучился на ветеринарного врача. Мой кузен (двоюродный брат) Александр Роор (Alexander Rohr) окончил литературный факультет и работает в республиканской газете в Энгельсе. Моя тётя Эмма училась в Саратове и Москве и работает теперь в Ленинграде старшим научным сотрудником в историческом музее. Она писала нам, чтобы я после окончания школы приехала к ней в Ленинград, чтобы поступить в высшее учебное заведение. А теперь?.. Слушали по радио об окружении Ленинграда. А что с тётей Эммой?..

Проходило лето. Шла война. Жизнь в Мариентале текла своим чередом. Но напряженное ожидание чего-то висело в воздухе. Ходили слухи, и в том числе слух о том, что нас, немцев, выселят…

После 20 августа вернулись с поля колхозники, которым надо подготовить к школе детей. Учебный год, как всегда, должен начаться 1 сентября. Моя племянница Марийхе пойдет во 2 класс. Мой школьный ранец давно уже упакован к первому учебному дню в 5 классе, и я с нетерпением жду встречи с моими школьными подружками.

Но этого не произошло.

28 августа определило и решило судьбу всех российских немцев. Указом Верховного Совета СССР было предписано переселение немцев в районы восточнее Урала…

Мой отец читал этот Указ в газете снова и снова. Подавленный этой гнетущей новостью, он сидел, словно окаменев, на ступенях и едва реагировал на наши вопросы. Уже на следующий день было проведено собрание, на котором сообщалось, что у нас еще есть время собрать наши пожитки, чтобы сдать скотину в определённое место. На лошадях повезут нас до ближайшей ж.д. станции Нахой, на расстоянии 16 км. Оттуда нас повезут поездом в Сибирь, куда именно – неизвестно.

Семья моей сестры Эллы проживала в с. Луй, что в десяти км от нас. Муж Эллы Адольф Шнайдер был бухгалтер в правлении, а Элла заведовала швейной мастерской. Их дети-близнецы Изольда и Антонина были под присмотром пожилой одинокой женщины. Мы звали её Lissbeth Mutter.

От моей матери я узнала о том, что она, Елизавета, была монашка, жила в монастыре под Ленинградом. В тридцатые годы всё, что имело отношение к христианству, было разорено, и она приехала в Луй к своим дальним родственникам. С трудом она пробивалась в жизни до тех пор, пока не познакомилась с моей сестрой Эллой, которая после декретного отпуска снова хотела приступить к своей работе и искала подходящую женщину, которая присматривала бы за её детьми. Лисбет (Лиза) с радостью приняла предложение. Она переселилась к семье Шнайдеров и была их детям не только хорошей няней, но и наилучшей воспитательницей.

Теперь же встал вопрос о том, с кем пойти в изгнание: с родственниками или с семьей Шнайдер, которая получила разрешение приехать в Мариенталь, чтобы с нами вместе покинуть родину. Лисбет выбрала семью Эллы и тоже получила разрешение выехать вместе с нами. Для неё это было даром божьим, так как она не могла уже представить себе дальнейшую свою жизнь без любимых детей и этой семьи.

Сын моей тети Анны, мой кузен Александр Роор (называли его Саша), приехал из Энгельса, где он работал в газете и якобы начал писать книгу.

Теперь собрались почти все родственники моего отца, не приехал только Альфонс, наверное, он выехал с семьей своей жены. От Эммы не было никаких вестей, но ждали её до самого отъезда.

Папа объяснил нам, детям, что мы уедем отсюда далеко, там будет холоднее, чем здесь, но получим жилье и будем ходить в школу. Только учиться будем, наверно, по-русски.

Мои родители и все взрослые родственники очень изменились за последнее время, стали очень тихими. Задумчиво бродили по двору, останавливались вдруг и, оцепенев, смотрели перед собой в одну точку…

Моя мама меньше других скрывала свою печаль, часто плакала в свой фартук. В эти дни я впервые увидела в её руках чётки (Rosenkranz), которые она до этого всегда прятала, и как же я удивилась, когда увидела в её руках меленькую книжечку в переплёте из слоновой кости, и мама читала по ней молитву. До этого я считала, что она вообще не умеет читать и писать, оказалось же, что она знала только старонемецкий готический шрифт.

1 сентября, с разрешения моего отца, я всё-таки пошла в школу, очень уж хотелось мне повидаться с моими одноклассниками и попрощаться с ними.

Когда я приближалась к этому новому еще, единственному в Мариентале двухэтажному кирпичному зданию, на мои глаза навернулись слёзы – где же я теперь буду в школу ходить? Никого я не встретила, никого не увидела, но дверь в школу была открыта. В вестибюле внизу, где всегда соблюдался идеальный порядок, я увидела разбросанные на полу бумаги, одно из окон было настежь открыто, и легкое дуновение создавало бумажный шорох, переворачивая листы с одной стороны на другую. Доска почёта с фотографиями лучших учеников не висела на стене, она лежала на полу у стены, стекло было разбито. Под осколками стекла просматривались отдельные фотографии, среди них и наша. Если память не изменяет, эта фотография была сделана еще в третьем классе, так как в четвёртом у меня были косы.

Осторожно я вытянула её и всмотрелась в эти хорошо знакомые лица, в надежде, что мы обязательно еще встретимся. Сомневаясь, можно ли мне взять фото с собой, я всё-таки взяла лист бумаги и завернула его. И промелькнули воспоминания о каждом из одноклассников в отдельности.

Фрида особенно отличалась своей скромностью, она была молчалива и редко принимала участие в беглых опросах на уроке. На перемене она постоянно стояла с серьезным выражением у стены коридора. Но если на уроках её спрашивали, она всегда правильно и толково отвечала и у доски правильно решала задачи. Она мне очень нравилась, и было жаль, что она никогда не улыбалась. И хотелось с ней ближе подружиться.

Виктор Гербер был самый знающий мальчишка в нашем классе. Он блестяще отвечал на уроках, он знал всё, о чём писали газеты, передавали по радио. Я просто удивлялась, откуда он всё знает о полярниках, о новейших самолётах, о лётчиках и об открытиях в различных областях науки. Он уже полгода сидел со мной за одной партой, и с одной стороны я радовалась этому, с другой стороны мне было стыдно оттого, что я так мало знала по сравнению с ним. Но у него тоже была небольшая слабинка – он делал ошибки в диктантах, в то время как на уроках истории или немецкого языка он излагал свои обширные знания, и мы охотно его слушали.

Один раз в неделю читала нам наша учительница Эмма Вайгель (Emma Weigel) что-нибудь из художественной литературы. В тот раз это был „Том Сойер" Марка Твена. Мы слушали внимательно, особенно если речь шла о взаимоотношениях между Томом и Бекки. Мы же были в возрасте около 12 лет (нас принимали в школу тогда только с 8 лет), в возрасте, когда начинает проявляться интерес к другому полу. Как только закончился рассказ о том, как Том на штакетнике по одной букве написал для Бекки „Я люблю тебя", Виктор подвинул в мою сторону свою левую руку с прижатым к парте указательным пальцем. Под пальцем оказался крошечный клочок бумаги с одной буквой – Я. Я в недоумении посмотрела на Виктора, дескать „что это?". И тут же появилась таким же образом буква л. Когда появилась третья буква ю, я совсем растерялась и опустила голову…, а буквы приходили и складывались в те же слова, что были написаны Томом на штакетнике… Я больше не могла смотреть на моего соседа. Не могла понять, почему он это написал, я же не Бекки. Что мне теперь делать? Может, мне надо что-то сказать? В полной растерянности я после звонка ушла домой с зажатыми в кулаке бумажками.

После этого случая нас рассадили, чему я очень радовалась.

Теперь Альберт Пиннекер, он сидел где-то сзади меня, самый красивый мальчик в классе, а может быть, и в школе. Его отец был инженером и работал в М.Т.С., его мать была русская. Он был всегда хорошо одет и выглядел интеллигентно. С наступлением тепла, после зимы, он носил зелёную шапочку на голове в виде пилотки, отделанную красным кантом и украшенную красной кисточкой впереди. Шапочка в те времена называлась испанка в честь того, что Советская Россия поддерживала сторону борющегося за свободу испанского народа. Шапочка была очень модна, и большая часть советской молодёжи носили такие, но шапочка Альберта была особенно красива, и это привлекало внимание большинства девочек из нашего класса. Некоторые просто срывали её с головы Пиннекера и надевали её сами. Ему же с трудом удавалось получить её обратно. Иногда он перед входом в школу снимал её и прятал в свой ранец, из-за чего девочки ходили за ним и упрашивали дать поносить испанку… Иногда мне было жаль его.

Однажды, после последнего урока, когда уже все толпились у выхода, а я еще закрывала свою сумку, остановился вдруг Пиннекер возле меня и тихо спросил, не хотела бы я поносить его испанку. Испуганно я смотрела на него, а он, даже не взглянув на меня, повернулся и скрылся в толпе, а из моего ранца торчала его испанка. Моя сестра Элла была как раз у нас дома, а она имела привычку проверять мою сумку, когда приходила. Так вот и оказалась в руках у неё эта злосчастная шапочка. На её вопросы, где я её взяла – я упорно молчала, но когда она спросила, не стибрила ли я её у кого-нибудь, я вскричала: „Нет!" – „А где же ты взяла её?" Молчу. „Может, кто-нибудь дал тебе её?" – „Да". – „А кто?" – „Пиннекер". – „Кто такой Пиннекер?" – „Из нашего класса". После того как я рассказала, каким образом она мне досталась, Элла позвала маму из кухни. Мама не знала самого Альберта, но встречалась с его родителями на родительских собраниях. Она сказала, что знала о них. Всё это время Элла поглаживала шапочку в руках, вместе с мамой они находили, что она очень красивая, что она из тонкой шерстяной ткани и искусно пошита. Элла надела мне её на голову, но я тут же сорвала её, а она сказала: „Я могу тебе точно такую же сшить, если хочешь". – „Нет! Не хочу". И положила испанку в ранец. После ухода Эллы, когда я осталась одна в доме, я всё-таки померила шапочку перед зеркалом. На моих уже довольно длинных светлых волосах она производила действительно выгодное впечатление. Тем не менее, я не хотела иметь такую шапочку.

Когда я на следующее утро пришла в класс, Альберт сидел уже на своём месте. Не произнося ни слова, я положила шапочку перед ним на парту. Кроме Альберта в классе была только Роза Ромме, с которой мы всегда вместе уходили из школы. Странным образом девочки перестали приставать к Альберту Пиннекеру.

Александр Роор был у нас в классе самым высоким мальчиком и казался старше нас всех. Я думаю, что он и был постарше нас, потому что держался как-то особняком…

Спрятав карточку в карман, я стала подниматься на второй этаж, чтобы побыть немного в нашем классе. Но поднявшись только на 3–4 ступени, я вдруг услышала мужские голоса. Звучала ну никак не немецкая речь. Я молнией спрыгнула и оказалась на улице. Сердце моё колотилось от страха, и я не оглянулась ни разу. Промелькнула мысль: „Может, это шпионы, которые нас хотят выселить". На деле же это были, безусловно, работники НКВД, которые организовывали наше переселение…

В этот день отвели наши мужчины скотину на приёмный пункт. Оставили нам одну свинью, которую вскоре зарезали. Мясо частично перерабатывалось в колбасу, частично засаливалось, тушилось и запекалось в печи. Во дворе нашего деда Франце Ханнеса было устройство для копчения, так что и коптилось кое-что. Сало почти всё перетапливалось вместе с жиром в смалец, подсаливалось. И оно хорошо сохранилось до самого места назначения.

Почти все оставшиеся дни пекли хлеб, из которого сушили сухари. Из фруктов варили варенье, овощи засаливались…

Потом вдруг было объявлено, что завтра выезжаем.

Нашему двору выделили три подводы: моим сёстрам с семьями, соответственно, по двуконной упряжке, нашей семье – одноконную. Под контролем русскоговорящих надзирателей загружались телеги. Только мой папа в нашем дворе понимал по-русски.

Вся наша одежда, постельное белье и мелкая посуда (фарфор и стекло) были упакованы в сундук, который папа смастерил из половины нашего канапе. (Так называли мы наш деревянный диван с высокой спинкой и с подлокотниками. Само сиденье – или ложе – представляло собой длинный объемистый ящик с открывающейся крышкой. Изготовлено было наше канапе мастерски из хорошего дерева в цвет остальной нашей мебели. Папа спилил спинки, а ящик распилил пополам.) Были уложены узлы с постельными принадлежностями и продуктами питания. Быстро наполнялась телега. Мне очень хотелось взять с собой гитару, но места для неё не нашлось. Последний раз мы вошли в наш домик, я села на один из двух венских стульев, которые стояли у маленького круглого, с витыми ножками, столика (украшение всего нашего жилья). В последний раз я оглядела наше жилище: платяной шкаф, стоящий впереди справа, посудный шкаф слева у двери, кровати, обеденный стол, за которым я так часто сидела с моими родителями. Большое зеркало на стене не будет больше отражать наши радостные или порой грустные лица; большие настенные часы с маятником, которые теперь не для нас будут тикать, остаются д-о-м-а…

Во дворе, между крыльцом и погребом, стояли большие дубовые кадушки, приготовленные для засолки капусты, огурцов, арбузов и яблок. Где-то кудахтали куры, а кошку мы нигде не нашли.

И вот открылись ворота, выехали Цвингеры, за ними Шнайдеры, и мы. Папа закрыл ворота, встал перед самим домом и печально смотрел на него, затем резко повернулся и сел впереди на телегу. Мы с мамой сидели на „сундуке".