По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

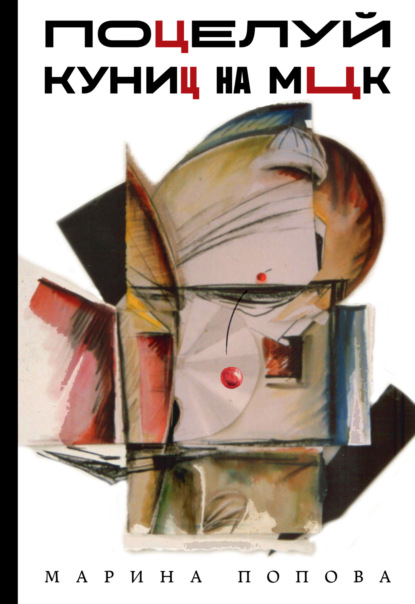

Поцелуй куниц на МЦК

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ну как же, если приручил чужое дите, вне зависимости от дальнейших отношений с его матерью, ты ему обязан.

Билетом в нагрузку была я! Какая замечательная теория – полная гарантия безоговорочной любви!

К сожалению, дядя Леня не внял, а вскоре женился снова и родил себе собственного ребенка, но в тот раз «билетом в нагрузку» оказалась жена. Через несколько лет, разведясь с ней, он украл сына и скрылся. Его следы находили сначала в Подмосковье, потом в Америке, а потом тишина – по-видимому, его век закончился.

Еще был Виктор Платонович Некрасов, знаменитый писатель, которого друзья и собутыльники нежно называли Викой.

Мне пятнадцать лет, зима, мы с мамой возвращаемся, потрясенные, с закрытого просмотра фильма Феллини «Дорога». Прекрасен и чуден Город в сгущающихся зимних сумерках, когда дворники скребут тротуары, а на каштановой аллее блестит меховая опушка сугробов, словно толстый слой ваты, зажатый между рамами окон, сверкает слюдой искусственных снежинок. Из Пассажа выходят на Крещатик крошечная, как Джульетта Мазина, старушка под руку с сыном Викой, который пытается приспособиться к ее семенящему шагу. Пока мама, склонившись над Зинаидой Николаевной, о чем-то с ней разговаривает, Виктор Платонович интересуется, что я делала две недели назад в Москве в гостях у Лунгиных, где он меня мельком видел.

Вдруг моя мама, обожающая всякого рода совпадения, захлопала крыльями вокруг Зинаиды Николаевны. Оказалось, что детство и молодые годы Виктора Некрасова прошли в большом доходном доме на Кузнечной, 24, где позже, в восстановленном пленными немцами семиэтажном здании, жили до развода мои родители и где родилась я. Видно, те несколько лет, проведенные в разные годы в одном пространстве, не прошли для нас обоих даром.

Я уже жила в Москве, когда нам с моим первым мужем выпала честь мирить Некрасова с сестрой знатного киевлянина Михаила Афанасьевича Булгакова, с которым первый бесспорно чувствовал родство.

«…Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала…» Это цитата из романа «Белая гвардия», переделанного позже Булгаковым по заказу МХАТа в пьесу «Дни Турбиных». И пьеса, и роман основаны на воспоминаниях о жизни его семьи в Киеве времен Гражданской войны. Город, который писатель всегда пишет с заглавной буквы, очень топографически узнаваем. Как-то, гуляя, Некрасов спускался по крутому Андреевскому спуску на Подол (район в низинной части города). Дело было в 1967 году, всего через год после первого полного издания романа «Белая гвардия» и первой публикации «Мастера и Маргариты» в журнальном варианте. Пройдя замок Ричарда Львиное Сердце – жилой дом на горе в стиле британской готики, он заметил у его подножия двухэтажный особняк. И тут его осенило. По всем приметам Турбины – герои романа – на самом деле сами Булгаковы, а Алексеевский спуск, конечно же, Андреевский. Некрасов даже вспомнил, что в романе семья снимала второй этаж у малоприятного домовладельца Василия Лисовича по прозвищу Василиса, о котором автор отозвался нелицеприятно: «…инженер и трус, буржуй и несимпатичный…».

Недолго думая, Виктор Платонович позвонил в дверь особняка. Открыла ему пожилая женщина – как оказалось, дочь того самого домовладельца, которая, несмотря на свой тогда юный возраст, хорошо помнила шумных и веселых квартиросъемщиков, мешавших спать ее родителям. Расспросив ее хорошенько, Некрасов опубликовал об этом очерк в журнале «Новый мир», с чего в Киеве начался булгаковский бум. Как завороженные, шли киевляне с самодельными картами по булыжникам Андреевского спуска к дому 13 под горой, где каких-нибудь пятьдесят лет назад пылал камин, в девятый раз пили чай, играли на рояле, напевали арии из «Фауста», а напольные часы «били время башенным боем», приближая катастрофу к их хрупкому уюту.

С Надеждой Афанасьевной, сестрой Михаила Афанасьевича Булгакова, познакомил меня первый муж. При встрече я рассказала ей, какое паломничество устроили киевляне к их дому на Андреевском спуске благодаря расследованию и очерку Виктора Платоновича. Пока я говорила, лицо Надежды Афанасьевны мрачнело.

– Да он мне своими расследованиями испортил отношения с дочерью Василия Ивановича, с которой я состою в многолетней переписке. Она ухаживает за могилами наших родителей на Байковом кладбище, а он так нелицеприятно написал о ее отце. И вообще, Америку открыл, все давно знают, где жил Миша.

Я остолбенела. Виктор Некрасов был герой многих поколений киевлян. Его любили за талант, порядочность и редкое обаяние даже те начальники, которые его гнобили. Киевские евреи вообще души в нем не чаяли за Бабий Яр. В 1966 году впервые была прорвана блокада многолетнего замалчиванья трагических событий, случившихся здесь 29 сентября 1941 года. На двадцать пятую годовщину со дня расстрела евреев в Бабьем Яру состоялось не санкционированное властями мероприятие, переросшее в стихийный митинг. В этой толпе без трибуны и микрофона Виктор Некрасов, воевавший в Сталинграде и написавший об этом честную книгу «В окопах Сталинграда», стал голосом толпы.

– Да, – сказал он, – в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи, но только евреи были расстреляны здесь лишь за то, что они были евреями.

И вот теперь родная сестра обожаемого всеми Михаила Афанасьевича смертельно обиделась на не менее обожаемого Виктора Платоновича! Мне тоже было обидно, но я не могла не признать некоторой ее правоты. Мы с мужем решили их помирить. Я была уверенна, что стоит им познакомиться, и Надежда Афанасьевна немедленно попадет под его обаяние и растает. Так оно и вышло!

7

Лет в девять, увлекшись детективной и приключенческой литературой, я решила стать следователем. После смерти Сталина шпиономания, которая цвела пышным цветом, подувяла, но все еще была жива, наполняя литературу острыми сюжетами, психологическими головоломками, загадочными убийствами. Я все больше укреплялась в мысли идти по выбранному пути, но непонятно было, как осуществить мечту девочке из интеллигентной семьи искусствоведов.

Однажды этажом выше (как раз в том доме, где до войны жил Некрасов) у нас появились новые соседи: тихая, бледная девочка Нюся, моя ровесница, точно такая же мама, только старше, и, как противовес их робости и худобе, толстый Игнат Петрович – следователь, можно сказать коллега… Я сообразила, что через знакомство с Нюсей можно подобраться ближе к ее отцу и подробно расспросить о его работе. Но уже через несколько дней после их вселения сверху стали раздаваться крики. Дядя Игнат, как говорили взрослые, истязал своих женщин. В те времена методы воспитания были иными, чем сейчас, и детей поколачивали, но не с такой же частотой и зверством! Иногда кто-нибудь вызывал милицию, но, видно, ничего следователю за это не было, так как он, передохнув немного, возвращался к привычным делам. Однажды, столкнувшись с Нюсей в лифте, я хорошо разглядела кровоточащую губу. Лифтерша все пыталась заслонить собой девочку, покрасневшую от моего бестактного разглядывания… В моих глазах не только профессия, но и само слово «следователь» были скомпрометированы. Из-за Игната Петровича я упустила шанс стать Шерлоком Холмсом.

Зато случились автопортреты – предтечи селфи.

Началось все с первого в жизни автопортрета, который стал для меня судьбоносным. Мама привезла из командировки в Самарканд тюбетейку, богато расшитую цветным бисером. Я надела ее… Из зеркала смотрела девочка с волнистыми темными волосами ниже плеч, с персиковым румянцем на смуглом лице, из страны, где «в небесах другие плещут звезды…». Я полезла на антресоли и достала этюдник, оставленный там гостем из Одессы. А вечером к нам пришла знаменитая художница Татьяна Ниловна Яблонская. Родители работали над ее монографией и дружили с ней. Портрет на картонке сох у стены и попал в поле ее зрения.

– У девочки невероятное чувство цвета! – воскликнула она, чем и решила мою судьбу.

Я поступила в художественную школу, и с этого момента началось путешествие во времени и пространстве «девочки на шаре», как прозвали меня друзья родителей – художники и искусствоведы, не так давно познакомившиеся с искусством Пикассо. Следующий автопортрет был написан акварелью, когда я была в дурном расположении духа. Сама прелестная техника акварели, как я надеялась, могла исправить мое настроение. Я предвкушала, как, побрызгав водой подсохшие кюветки, оживлю их, наберу на мокрую кисть цвет, и потечет он по бумаге, свободно смешиваясь с другими цветами. Наша домработница, заглянув мне через плечо, не то уважительно, не то критически сказала:

– Старая ты головушка!

Вместо живой, с подвижной мимикой девочки в этот раз на меня смотрела взрослая, чрезвычайно сосредоточенная женщина, с которой в пятнадцать лет я еще не была знакома!

Автопортрет автора в школьные годы

А через много лет я написала автопортрет, подводя какой-никакой итог, запечатлев себя уже в другой эпохе и на другом континенте с шаром перекати-поля вместо головы. Легкий клубок сухих растений, подстегиваемый ветром, несется вприпрыжку, катится и собирает впечатления. Прожив юные годы в Киеве, я уехала в Москву, где задержалась на много лет, а затем улетела в Монреаль и, прогостив там дольше, чем где-либо, вернулась в московский отчий дом строить запруду в попытке задержать время. У меня не было желания начинать все сначала, но была безрассудная отвага выйти из-под контроля судьбы и тем самым свою судьбу осуществить. Знаете, как говорят в Америке: «Get free, rich, beautiful or die trying!» (англ. «Стань свободным, богатым, красивым или умри, пытаясь!»)

* * *

В детстве мне подарили книжку-раскладушку с фигурами людей, животных, пиратских кораблей, дворцов, поднимающимися на странице при ее раскрытии. В закрытом виде это был плоский, никаких чудес не предвещающий альбом, в раскрытом – сложная иллюзия трехмерного, многопланового и одновременно плоского мира! Я рассматривала его часами: каждый разворот предлагал свой вариант бытия и непоследовательность времени, разрывов не ощущалось, а богатство выбора увлекало.

Время и сейчас представляется мне книжкой-раскладушкой или слоеным пирогом, пропитанным личным опытом. Я существую в каждом из слоев, и мне удобно в непредсказуемом их движении, – то один слой поднимется ближе к поверхности, а другой погружается вглубь, теряя абрисы, то вдруг все слои дрейфуют вместе, видимые одновременно.

В одном из автопортретов, уже осуществив акт непослушания, я как отправной точкой воспользовалась выцветшей черно-белой фотографией. Там девчушка лет шести в белых трусиках внимательно строгает перочинным ножиком палочку. Фоном ей служит полный движения полуабстрактный пейзаж, где перекрещиваются линии и горизонты, образуются узлы дорог, где небо сворачивается в свиток, но девочка пребывает в состоянии полной сосредоточенности, подчеркивая парадокс двойственности времени, которое способно пребывать в динамике и статике в одном месте, на одном холсте.

Автопортрет «Девочка строгает палочку»

В своей живописи явно или завуалированно я стала использовать текст, которого со временем становилось все больше, пока он не покрыл половину площади холстов. Тогда я обратилась к тексту напрямую, без посредников, и, решившись на расследование собственных приключений, начала серию автопортретов на фоне стран и городов, людей и событий, сомнений, рефлексий и творчества, в новой для себя технике – слова и сюжета… Многие мои эксперименты пришлись на Канаду; позже я запустила время вспять, двигаясь по направлению к дому, как рыбы во время нереста.

8

Первые несколько лет я жила в незнакомой стране, в абсолютно чужом пространстве северной степи, где я пребывала в ожидании… Мой сын буквально вылупился из яйца, которое я носила впереди себя. Я знала, что будет мальчик – при девочках, мне говорили, живот круглый. Девять месяцев я прислушивалась, чтобы не помешать тому, кто развивался внутри. Ожидание выражалось в разглядывании пейзажа, окружавшего мой первый дом на новой земле. Ничего менее выразительного я в своей жизни не видела: равнина, куда ни глянь, и скучная черта на заднем плане между небом и землей, обозначавшая горизонт. Время здесь вело себя странно. С одной стороны, оно стояло на месте или вяло тянулось без каких бы то ни было отличительных признаков. Но один раз в неделю, в «мусорный день», начиналась большая движуха, застывшее было время вдруг просыпалось, и начиналась круговерть местного масштаба! На обочину дороги весь околоток выкатывал баки с мусором – черный для смешанных отходов, синий для вторсырья. На крышки баков клали камни или кирпичи как защиту от диких животных – енотов, лисиц, белок и скунсов. Не успеешь оглянуться – неделя прошла, и снова мусор!

Зимой горизонт часто исчезал, равнина и небо становились однородным белым листом ватмана. Лето наступало мгновенно, без предварительной весны. Поле, где дети играли в футбол, сначала весело зеленело, но лето внезапно кончалось, а короткая осень не приносила ожидаемого многоцветия преображающейся листвы. Объяснялось это тем, что здесь было мало деревьев, и за ними приходилось ездить. Во время беременности, пока муж был на работе, я садилась в машину и, стараясь не прижимать живот к рулю, ехала в чахлый парк (в северном климате большие деревья не успевают вырасти), чтобы чуть-чуть пошелестеть опавшими листьями под ногами.

В нескольких часах езды на машине находились дикие, мрачно-прекрасные, пугающие масштабом Скалистые горы. Здесь же даже отголоска гор не ощущалось. На длинный уикенд муж сажал меня в наш огромный винтажный «бьюик», и мы ехали в горы, к ледникам, гейзерам, медведям и лосям, выходившим прямо на хайвей в надежде на подачку. Иногда я была склонна считать, что эта страна с непроходимыми лесами, холодными водами озер предназначена не для человека, а для бобров, хищников и болотных птиц. Мы ехали и пели песню каторжан, которую впервые услышали в СССР в фильме «Прошу слова»:

Угрюмый лес стоит вокруг стеной,

Стоит, задумался и ждет.

Лишь вихрь в груди его взревет порой.

Вперед, друзья! Вперед, вперед, вперед!

Однажды скучный горизонт в окне несказанно удивил меня, устроив один из самых незабываемых перформансов. На пустом столе равнины возник торнадо, оповестивший о своем приближении грохотом наезжающего поезда. Прямо перед моими окнами развевался на ветру хобот размером с шестиэтажный дом. Клочья туч сталкивались и боролись внутри него, отчего возникали огни и молнии. Бежать было некуда. Все эти словно нанесенные ветром новостройки не выдержали бы такого столкновения. Я была настолько загипнотизирована зрелищем, что не успела по-настоящему испугаться. К счастью, вихрь изменил направление и, зло воя, помчался назад по степи. У меня отошли воды, а на следующий день родился сынок.

А в какой-то момент напротив нашего дома построили католическую школу, которая сыграла важную роль в моей художественной карьере. Однажды, когда сын крепко заснул после дневного кормления, я выскочила из дома, повторяя про себя: «…Мне к людям хочется, в толпу…», перебежала на другую сторону и вбежала в школу. Был какой-то католический праздник, и кроме приветливой секретарши в школе, казалось, никого не было. На пока еще британском английском, используя все полагающиеся времена глаголов, я сказала:

– Я живу напротив. Я никого не знаю, но очень хочу работать в вашей школе… Кем угодно, – добавила я.

– А что вы умеете делать?

Я растерялась. В своей постродовой депрессии я об этом даже не подумала.

– Я, я могу… убирать.

– Но у вас же, наверное, есть профессия?

– Я художник, но пусть это вас не смущает, – извинилась я за никчемность, как мне казалось, этой профессии посреди степи без осени и весны.

– Почему же, – сказала женщина, – католическая община как раз объявляет конкурс на монументальную живопись для школ. Пойдемте, я вас представлю директору.

Добрая женщина сама не понимала, что в этой северной пустыне напоила жаждущего и умирающего, и дело это, по разумению моему, заслуживало всякого небесного поощрения. Выиграв конкурс, я несколько лет лихо расписывала стены католических школ фауной и флорой, детьми и святыми, давая им имена всех, по кому скучала, тайно вписывая их в складки одежды, в лепестки цветов, в крылья ангелов и птиц. Так я впервые ввела текст в свою живопись.

Сын подрастал, и нас начинало беспокоить его затянувшееся молчание. Ему вот-вот должно было исполниться три года, а все, что мы от него слышали, было «хай» и «бай». Это не мешало ему общаться с соседскими детьми – китайскими с одной стороны, польскими с другой, и смотреть по ТВ передачи на английском и французском. На ночь я пела ему русские колыбельные песни. Настоящих я не знала, не помнила, но «Хазбулат удалой» и «Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй» делали свое дело, и сынок засыпал довольный. В конце концов, я записалась сразу к трем врачам: логопеду, педиатру и психиатру.

Накануне визита к логопеду случилось несколько событий. Всю ночь шел снег и ветер кидал в окна ледяную крупу. Утром мы увидели в окно черно-белую композицию – друг малыша школьный дворник черный Сэм, уворачиваясь от ветра, чистил дорожку среди сугробов.