По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Памяти памяти. Романс

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

По дорожкам прогуливали собак, везли малышей в колясках, целые группы загорали в купальниках, отдыхали и веселились.

Заплатила уже без очереди, купила творог и поплыла домой. У новой школы такая роскошная зелень – кашки высоченные, шиповник – удивительно красиво! А на дороге ребята-мальчишки играли в разбитой машине. У них была пластиковая бутылка, набитая до крышки стручками. Говорят – съедобные.

11 октября 2005

Не было сна и желания вставать, шевелиться, что-то делать… 10:40 принесла почту, снова легла. Света вскоре пришла, такая умница – купит всё лучше меня! Выпила чай и лежала весь день. Поблагодарила Вл. Вас. за почту!..

Боброва дозвонилась до меня после 12-ти. Она приехала в четверг…

Я звонила в 79-ую Морозке, Ире из ЦСО, вечером – Юрчуку. Под ТВ убрала со стула стирку. Легла 23:30.

Жарко. Надела юбочку Тони. «Серая бесцветная, никому не нужная жизнь». Днем – чай, вечер – кофе! Аппетит полностью отсутствует!

И все-таки там была одна запись, непохожая на остальные, от 17 июня 2005 года.

С утра позвонила Симе. Потом достала альбом. Конечно, вытряхнула все фото и долгое время их рассматривала. Есть не хотелось, а это занятие вызвало такую тоску, слезы, грусть и по ушедшему времени, и по всем тем, кого нет, и по бестолковой, точнее напрасной жизни своей, по пустоте, что на душе… Хотелось забыться.

И легла я снова в постель и весь день, даже странно, непонятно как, спала, почти не поднимаясь, до самого вечера, до 20-ти часов, когда, выпив молока и закрыв шторы, снова легла и продолжился этот сон, уводивший от действительности. Сон – спасение.

* * *

Прошло сколько-то месяцев или лет. Галкины тетради лежали тут и там, смешиваясь понемногу с другими бумагами, какие оставляешь на поверхности, имея в виду, что они немедленно пригодятся, и так они стареют под рукой, как домашняя утварь. Я вспомнила их исподволь, когда оказалась в Починках.

Глухой заштатный городок в Арзамасском уезде, двести с длинным хвостом километров от Нижнего Новгорода, Починки пользовались в нашем доме сомнительной славой. Это было место, откуда все вышли и куда никто не хотел возвращаться семьдесят или сколько там лет. Набоков пишет про существование как про щель слабого света между двумя идеально черными вечностями; кажется, что первая – та, где нас еще нет, – зияет глубже; вот такой дырой в семейной памяти стал за годы этот тишайший населенный пункт, никому особо не интересный.

Семья там была, кажется, огромная; я смутно помнила рассказы о братьях и сестрах, которых было больше десятка, фотографии телег с лошадьми и деревянных строений, и все это заслонялось позднейшей историей о невероятных приключениях уроженки Починок моей прабабушки Сарры Гинзбург. Как-то она успела и отсидеть в тюрьме в царские еще времена, и пожить во французском городе Париже, и выучиться на врача, и лечить советских детей, включая мою маму и меня, и все, что о ней ни рассказывали, имело лавровый привкус легенды. Проверять ее истоки никто и не брался.

Был, впрочем, у нас родственник, который все же собирался в Починки – теперь, съежившись за век, они стали селом – как в полярную экспедицию и пытался подбить на это ближних и дальних, меня в числе последних. У него были удивительно прозрачные глаза и постоянный, работавший как моторчик энтузиазм, поводы для которого он обсуждал со взрослыми. В Москве он бывал нечасто и, приехав туда с разговорами о поездке, вдруг не застал там моих родителей: они жили теперь в Германии, семью представляла я. Никогда не думавшая о сентиментальных путешествиях такого рода, я вдруг легко воодушевилась: наше месторождение впервые показалось достижимым, то есть реальным. И чем больше мой собеседник настаивал на тяготах пути и дальности расстояния, делавших путешествие маловероятным, требующим подготовки, планирования, мысли, тем понятней выходило, что добраться до него как-нибудь да можно. Этот саратовский Лёня намеревался поехать в Починки семьей, имея в виду что-то вроде возвращения колен Израилевых, которых должно быть много; так и прособирался и умер лет десять назад. Починки продолжали стоять невидимые, как Китеж.

И вот я понемногу к ним приближалась. Что меня подгоняло – не знаю, и вовсе уж непонятно, что именно я рассчитывала там обнаружить, но перед дорогой я посидела в интернете, вроде как наводясь на резкость. Выходило, что место это и впрямь потустороннее, размещенное на старой карте глубоко за Арзамасом, в Лукояновском уезде – под боком у пушкинского Болдина, среди населенных пунктов с именами Утка и Погибелка. Поезда даже близко не подходили к этим краям, от любой железнодорожной станции было добираться еще часа три. Решили ехать без выкрутасов: машиной из Нижнего.

Отправились рано утром, по розовым, не оправившимся от зимы проспектам. Странная, не вполне обеспамятевшая городская среда – индустриальные постройки пополам с деревянными домами, не сдающими новому миру ни пяди, с их заборами и палисадами, – съезжала в овраги и снова подступала к стеклам. Когда выбрались на шоссе, машина пошла сама собой, набирая бессмысленную гоночную скорость; водитель, отец трехмесячного сына, руки на руле, пренебрежительно молчал. Дорога ходила вверх-вниз прижимистыми волнами, под елями попонками лежал выживший из ума снег. Мир беднел с каждым прожитым километром. В почернелых поселках светили фаянсовым блеском новенькие церкви, белые, как зубные коронки. Со мной был путеводитель, обещавший красоты Арзамаса, давно оставшегося далеко по правому боку, и книжечка про Починки, изданная двадцать лет назад. Там упоминалась лавка еврея Гинзбурга, торговавшего швейными машинами, и это было все. О героической Сарре там и не слышали.

Ехали долгие часы. Начались наконец смурные, не тосканские-мандельштамовские, а умбрийские какие-то холмы цвета темной меди, ровные, как вдох и выдох. Иногда отсвечивала быстро кончавшаяся вода. Как миновали развилку, ведшую к Болдину, стали попадаться памятники Пушкину; по преданию, его деревенская любовница была родом из села Лукоянова, давшего название уезду. Стояли древесные табунки.

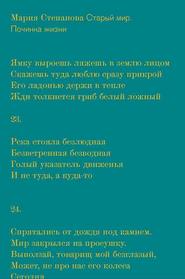

Городок был выстроен вдоль главной продольной улицы; от нее расходились влево-вправо аккуратные линии-перпендикуляры. По ту сторону дороги стояла хорошая классицистская церковь – как объяснял путеводитель, это был Рождественский собор, где служил когда-то священник Орфанов. Фамилию я знала: Валя Орфанова передавала мне в детстве приветы, а один раз попросила маму купить мне от ее имени книжку, чтобы Маша помнила. Из того, что было в букинисте, мама выбрала сборничек Сологуба. На беду это оказался «Великий благовест», книжка революционных стихов, изданная в 1923-м; речевки вроде «Я свободный пролетарий с сердцем пламенным в груди», по моим тогдашним меркам, никуда не годились, а оценить звук я была еще не в состоянии, а ведь было что:

Конь офицера

Вражеских сил

Прямо на сердце,

Прямо на сердце ступил.

На пустынной площади, с которой хотелось поскорей свернуть туда, где есть что смотреть и трогать, нас встречала Мария Алексеевна Фуфаева, историк починковской жизни. В этот воскресный день для нас открыли библиотеку, место местной культуры, где была выставка: кто-то прислал из Германии столетней давности акварели – портреты домов и улиц. Эта немецкая семья жила в Починках с конца девятнадцатого века, и я вдруг вспомнила слышанную в детстве фамилию – Гетлинг. Картинки были гемютные, цветные; Августа Гетлинг, сестра их автора, готовила мою юную прабабку к гимназии вон в том веселом домике с мальвами и надписью «Аптека». Он все еще стоял, облицованный каким-то бетоном, потерявший крылечко, ни цветов, ни резных наличников. Где жила в начале двадцатого моя Сарра со своей родней, широким двором, телегой, никто не знал.

И это было все, только это и было, как в дневниковых записях тети Гали, где приходилось довольствоваться отчетами о погоде, перечнем продуктов и телепрограмм. То, что за этим стояло, колеблясь, гудя, не торопилось себя обнаружить, а может, и вовсе не собиралось этого делать. Нас угостили чаем, нас повели гулять. Я шарила глазами по земле, словно пыталась найти копеечку.

Село так и не затянуло очертания того, что было городом, существовавшим вокруг крупнейшей в уезде, а то и во всей губернии конской ярмарки. Мы прошли насквозь когдатошнюю базарную площадь – огромное ее пространство теперь заросло деревьями, где-то по центру присутствовал свинцового цвета памятник Ленину, но место явно отвыкло от людей, слишком велико оно было, чтобы найти себе новое назначенье. Его окаймляли сошедшие с тех картинок игрушечные домики, некоторые со следами быстрой и насильственной перестройки. Мне показали еще одно пустое место – асфальтовый квадрат вместо лавки Соломона Гинзбурга, старшего брата Сарры, и мы наскоро сфотографировались: группа нахохленных женщин в пальто и шапках. Ветер дул. На краю травы, у проезжей дороги, серебрился еще один памятник: могучему жеребцу Капралу, двадцать лет прослужившему в этих местах производителем.

За мостом через реку Рудню, если проехать сколько-то, стояло пережившее себя градообразующее предприятие – завод лейб-гвардии Конного полка, построенный в пушкинские времена. Лошадей здесь разводили и раньше, «аргамачих и нагайских жеребцов, и коней, и меринов, и кобылиц ногайских, и стадных и русских жеребят», потом Екатерина II поставила это дело на промышленную ногу, и огромный завод с его классическими линиями и потрескавшейся белизной, с просевшей и рухнувшей центровой башенкой, с входным порталом, зеркально отраженным на той стороне квадрата, имел в виду быть оплотом цивилизации, островом упорядоченного петербуржества. Он окончательно зачах совсем недавно, в девяностых. Сейчас его окружало поле, долыса вылизанное долгой зимой. По открытым загонам ходили последние лошади: рыжие, тяжеловатые, со светлыми вахлацкими челками. Они поднимали головы и тыкались носом в протянутые руки. Небо стало уже совсем ослепительным, облака были летучая гряда, облупившаяся краска показывала розоватую тельную основу.

Мы проехали уже полдороги, когда я вдруг поняла, что не догадалась сделать главное: здесь не могло не быть кладбища, еврейского или хоть какого, где все мои лежат. Водитель выжимал свои сто двадцать, мелькали названия, Суроватика, Пешелань. Я стала звонить Фуфаевой; кладбища давно не было, как не было уже в Починках евреев. Один, впрочем, остался, она знала, кто он и как зовут. Как ни странно, фамилия его была Гуревич: как у моей мамы.

Глава вторая, о началах

В первый раз я уклонилась от написания этого текста тридцать с чем-то лет назад, оставив его на вырост на второй или третьей странице школьной тетради в линеечку. Объем и значимость предполагаемого были так велики, что само собой подразумевалось уютное «не сейчас».

Строго говоря, история этой книги сводится к набору отказов: случаев, когда я по-разному от нее отделывалась: откладывала на потом, на лучшую-себя, как тогда в детстве, или приносила ей маленькие, посильные, заведомо недостаточные жертвы, делая на клочках по ходу поезда или телефонного разговора что-то вроде коротких зарубок (для памяти – из этих двух- или трехсловных концентратов память должна была собрать и возвести складную походную конструкцию, жилую палатку сюжета). Вместо памяти о случившемся, которой у меня нет, работать должна была свежая память о чьем-то рассказе; ей предоставлялось размочить сухую скоропись так, чтобы та развернулась вишневым садом.

В русских мемуарах начала двадцатого века упоминается детская забава: на дно чашки кладут желтоватые пластины, заливают водой, и они начинают сиять навстречу неправдоподобными китайско-японскими красками, цветением заморского и чужого. Я никогда их не видела, где теперь это все? Зато в арсенале семейного, еще-от-бабушки, новогоднего богатства был человек-курилка, чернолицый шкет ростом со спичку, который убедительно курил микроскопические белые сигаретки – и дым шел, и огонек смещался пеплом, пока запас курева не закончился навсегда. Теперь о его способностях приходилось просто рассказывать, и это можно считать хеппи-эндом – рай для исчезающих вещей и обиходных занятий, видимо, в том и состоит, чтобы быть упомянутыми.

Итак, в первый раз я начинала писать эту книгу, когда мне было десять лет, и было это в квартире на Банном переулке, где я набирала первые буквы этой главы. В восьмидесятых у окна был письменный стол со щербатым краем, светила оранжевая настольная лампа, к ее белому пластиковому основанию я приклеила переводную картинку, лучшую из всех. Под темным и снежным небом плюшевая мать-медведица везла на санках елочку и мелкого, косо сидящего медвежонка, где-то сбоку был прилажен мешок с подарками. Картинок на листе, отливавшем пасмурным липким глянцем, было пять или шесть, их отреза?ли по одной, вымачивали в миске с теплой водой. Потом надо было ловким движением снять с листа прозрачную цветную пленку, и быстро-быстро перенести ее на голую поверхность, и расправить, загладить морщины. Помню на дверцах кухонного шкафа мальчика-кота в плаще и карнавальной маске, еще – пингвина и пингвиненка в зелено-розовых зубцах северного сияния. Но медведи были мне милей.

Как будто, если я перечислю поштучно все эти вспоминаемые на ходу лоскуты старой жизни, которые еще двадцать лет, до ремонта, снашивались и чернели на дверцах кухонного шкафа и только теперь ожили и налились цветом, – толстый мальчик в сомбреро и зелено-желтом домино! полумаска без хозяина, а вокруг вензеля елочной канители! – мне полегчает. «Тут-то ему и конец пришел»: на этом я и рассыплюсь на сотни ветхих, сгнивших, потускневших вещей и вещичек. Как будто делом моей жизни было составить им каталог. Как будто за этим я и росла.

Второй раз я начала писать эту книгу, сама о том не зная, в свои кривоватые и дикие шестнадцать лет. Дело было на излете любовной истории, которая казалась мне тогда страшно важной, имеющей всё определить; с годами она так поблекла и заветрилась, что сейчас уже и не восстановить то чувство начала-всего, с которым я сквозь нее проходила. Но один сюжет я помню очень основательно. Когда стало понятно, что все закончилось – если не в моей голове, то в делах и днях, – я посчитала необходимым запомнить существенное, своего рода избранное: детали, точки сборки, повороты разговоров, отдельные реплики. Мне хотелось их зафиксировать – подготовить к дальнейшему, когда-нибудь, описанию; линейный способ повествования тут никак не годился, очень уж неубедительной была эта самая линия. Я тогда записала все, что казалось важным не забыть; на каждый клок бумаги приходилось слово или словосочетание, которое немедленно выстраивало в памяти здание события: разговор, угол улицы, шутку или обещание. Поскольку все случившееся отчаянно сопротивлялось в моей голове любой попытке себя упорядочить, наладить последовательность – алфавитную ли, хронологическую, – задача будущего была такой: когда-нибудь, очень скоро, я сложу все эти обрывки в шляпу (папину, у моего папы была прекрасная серая шляпа, которую он не носил) и буду вытягивать по одному и по одному записывать, сюжет за сюжетом, точка за точкой, пока не придет пора оставить эту карту страны нежности в покое: памятником себе самой. Со временем эти тридцать-сорок записочек расползлись по ящикам тогдашнего стола, а потом и просто как-то расточились, провалились в дыры переездов, перестановок, внезапных генеральных уборок.

Надо ли говорить, что я не помню ни одного из сорока слов, забыть которые так боялась столько-то лет назад.

* * *

Но сама идея обрывочного, не глядя, припоминания-приподнимания своей или общей истории из тьмы известного и подразумеваемого продолжает волновать до сих пор. Начальная стадия этой спасательной операции стала для меня делом привычным; скоропись на конвертах по ходу телефонного разговора, быстрые в три слова записи в рабочей тетради, невидимые каталожные карточки, которые бессистемно и наспех пополняются и никогда не просматриваются, все это постоянная составляющая моего сегодня. Только людей, с которыми еще можно поговорить про как было, все меньше.

При этом я всегда знала, что когда-нибудь напишу книгу о семье, и было время, когда это казалось делом жизни (суммарных, сведенных воедино жизней – поскольку, так уж вышло, я стала первым и единственным человеком этой семьи, у которого нашелся повод для речи, обращенной вовне: из интимного разговора своих, как из-под теплой шапки, – в общий вокзальный зал коллективного опыта). То, что всем этим людям, живым и мертвым, не пришлось быть увиденными, что жизнь не дала им ни одного шанса остаться, запомниться, побыть на свету, что их обыкновенность сделала их недоступными для простого человеческого интереса, казалось мне несправедливым. Вроде как требовалось говорить о них, за них – и страшно было начать, оказаться вместо любопытного слушателя и адресата – крайней точки рода, куда, как сходящиеся линии проводов, обращена многоочитая и многоярусная семейная история, – тем самым чужим и другим. Рассказчиком то есть, инстанцией отбора и отсева, тем, кто знает, какая часть общего объема нерассказанного должна переместиться в световое пятно, а какой так и предстоит остаться во тьме, внешней или внутренней.

Занятно, как подумаешь, что существенная часть усилий моих бабушек и дедушек была направлена как раз на то, чтобы оставаться невидимыми. Достичь искомой неприметности, затеряться в домашней тьме, продержаться в стороне от большой истории с ее экстракрупными нарративами и погрешностями в миллионы человеческих жизней. Осознанно или неосознанно они делали этот выбор – кто знает; осенью 1914-го, когда моя молодая прабабка кружным путем вернулась в Россию из воюющей Франции, она могла, например, взяться за старое и развернуть революционную агитацию, попасть в учебники истории и, очень возможно, в расстрельные списки. Вместо этого она ушла за поля учебника, куда даже сноска не дотянется – видны только обои с разводами и безобразная желтая масленка, которая пережила и хозяйку, и старый мир, и двадцатый век.

В ранней юности это будило во мне неловкость, которую было сложно перевести в слова и стыдно осознать до конца. Она относилась, как бы это сказать, к сюжетостроению – я вынуждена была признать, что моя родня мало постаралась, чтобы сделать нашу историю интересной для пересказа. Это было особенно очевидно в военные годовщины – войне было всего-то сорок с небольшим, мой теперешний возраст, на школьные праздники приходили чужие деды в цветах и медалях, рассказывали мало (случившееся с ними плохо поддавалось расфасовке на байки и былички), но стояли у черной доски прямо: не свидетелями, так свидетельствами. Мой же дедушка Лёня не воевал, он был инженером и работал в тылу; на дедушку Колю с его офицерской книжкой и орденом Красной Звезды было больше надежды – но он, как объясняли, в войну служил на Дальнем Востоке, и до ответов на вопросы о том, воевал ли, дело так и не доходило.

В какой-то момент стало казаться, что все же не воевал: был под подозрением после того, что с ним случилось, – темной истории, которая, как туча, висела над этой частью семьи и никогда не разрешалась рассказом. Это называлось «когда отец был врагом народа» и приходилось на 38–39-й годы, пору негласной «бериевской» амнистии, когда кого-то неожиданно выпускали, а кого-то, как деда, не успели посадить. Что именно произошло тогда, описывалось туманно и впроброс, и только потом я сопоставила даты и поняла, что на эти же зачерненные дни пришлась бабушкина вторая беременность – мой папа родился 1 августа 1939-го, ровно за месяц до начала мировой войны и оденовского стихотворения:

Waves of anger and fear

Circulate over the bright

And darkened lands of the earth,

Obsessing our private lives;

The unmentionable odour of death

Offends the September night.

Бог весть каким чудом он оказался среди тех, кто выжил и вырос в полной семье, где были все: и мать, и отец, и сестра; я знаю две версии того, как разрешилась эта история, и та, что бытовала в моем детстве, кажется елочной, апокрифической, в свое время мы до нее дойдем. В любом случае рассказ о дедушке-военном не клеился никак – в домашнем нарративе деду отводилась роль щепки в водовороте, все это никак не ложилось в русло хорового отчета о войне и победе.

В общем, у всех родственники были фигурантами истории – а мои квартирантами, что ли. Никто из них не воевал, не был репрессирован (непрозрачные отсылки к аресту и допросам касались и второго деда, но и там, похоже, рассосалось, обошло стороной), не оказался под немцами, не попал ни в одну из больших боен столетия. Особняком стоял рассказ про двадцатилетнего сына прабабушкиной сестры Верочки, погибшего на Ленинградском фронте, – но эта история была не про войну, а про несправедливость, и была обколота таким количеством ледяных иголок, и фотографии мальчика в тупоносых валеночках настолько не могли закончиться похоронкой, что до сих пор у меня, как когда-то у мамы, от которой я перенимала все слова и имена, темнеет в глазах и горле при слове Лёдик.

И, конечно, среди них не было известных людей – если считать армию искусств действующей, то и здесь мои родственники как бы настаивали на штатской неприметности. Среди них были врачи, много врачей и инженеров, были архитекторы (но особого, непарадного рода – проектировавшие не шпили и фасады, а дороги и мосты), были бухгалтеры и библиотекари. Это была очень тихая жизнь, похоже – в стороне от работающих мельниц современности. Почти никто из них не состоял в партии, но и в этом не было ничего демонстративного; просто их жизнь, кажется, проходила глубоко внутри жилы, не выходя на поверхность, где любое движение становится заметным и имеет последствия и масштаб. Теперь, когда уход в последнюю тьму сделал их истории завершенными, о них можно говорить и рассматривать, можно поднести близко к глазам. В конце концов, быть увиденным – своего рода неизбежность, и один лишний раз им вряд ли повредит.

* * *

Время от времени, это всегда был вечер, и обычно выходной – или особого рода выходной, когда болеешь и выздоравливаешь, – мама вдруг звала посмотреть фотографии. С усилием (потому что эта часть шкафа примыкала к дивану и дело требовало сноровки) открывалась дверца, и, уж для полного моего счастья, выдвигался дополнительный ящик с коробочками. В коробочках хранилась милая сердцу мелочь, паспортные и еще какие-то фотографии всех лет, крымские довоенные камешки, чьи-то вековой давности погремушки, дедова готовальня («вырастешь – я тебе отдам»), что-то еще. Альбомы лежали по соседству, и было их много. Некоторые были туго, до полного истончания шкуры, насыщены фотографиями, другие стояли пустые, но их тоже извлекали на свет. Самый солидный был затянут в рыжую кожу и имел серебряного вида сбрую; был черный лаковый – с желтым феодальным замком на го ре и «Lausanne», косо написанным поперек. Был ар-нувошный, с металлическими вензелями и уже сто лет назад устаревшей японской чио-чио; были еще, толще и тоньше, больше и меньше. Страницы были не по-нынешнему тяжелые, с широким серебряным обрезом и прорезями, в которые полагалось вставлять фотографии – и некоторую тоску нагоняло то, что фотографии сегодняшние, на скользкой и глянцевой бумаге, к этим прорезам никак не подходили, были шире или уже и уж точно легковесней. То, тогдашнее, выглядело основательней и долговечней, было рассчитано на другую длительность и странным образом ставило под сомнение любые мои потуги встроиться в соседнюю рамку.

К фотографиям прилагались рассказы. Люди с дремучими бородами и люди в очках с тонкими оправами имели к нам прямое отношение, были прадедами или прапрадедами (некоторые пра- были лишними, я набавляла их в уме для вящей солидности), их знакомыми или друзьями; девочки оказывались бабушками или тетями с похожими до неразличимости именами. Тетя Саня, тетя Соня, тетя Сока чередовались на этих портретах, меняя возрастные этажи, но не выражение лица, сидели и стояли на фоне туманных интерьеров или неправдоподобных пейзажей. Смотреть начинали с начала, от первых бород и воротников, и ближе ко второй половине вечера расплывалось все, кроме ощущения объема. Он был велик; географический разброс – непомерен: Хабаровск и Горький, Саратов и Ленинград, где жили все эти люди или их потускневшие от времени дети, не привязывали семейную историю к месту, а лишний раз ее сдвигали в не-здесь. Счастьем было добраться наконец до маленького альбома, где была моя маленькая мама – насупленная в эвакуационном Ялуторовске, с куклой в подмосковном Нахабине, в матроске и с флажками в детском саду. Это был масштаб, мне доступный и соразмерный; в некотором смысле для него все и затевалось – увидеть эту детскую маму, надутую, напуганную, бегущую со всех ног по какой-то забытой годы назад глиняной дорожке, значило оказаться на территории новой, опережающей близости, где я была старше и могла ее приголубить и пожалеть. Глядя на это дело оборотными глазами возраста, я понимаю сейчас, что укол жалости и равенства, пронзавший меня тогда, был сделан слишком рано – но хорошо, что был: оказаться старшей и жалеющей мне так и не пришлось.