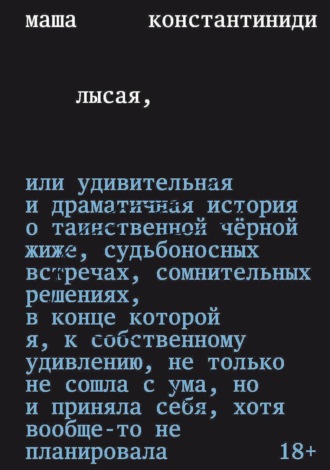

Лысая

я читала истории людей, которые, как и я, потеряли волосы, и знала, что наша общая боль – не только физическая, но и социальная. алопеция – это не только про выпадение волос, это про шок от изменения внешности, про страх, что на тебя будут смотреть, про необходимость постоянно объяснять, почему ты носишь парик или платок. болезнь становится частью тебя, даже если ты не хочешь это признавать.

первый, довольно распространенный метод лечения, который мы опробовали, – это кортикостероиды. их назначают в виде мазей, инъекций или даже таблеток. теоретически они подавляют иммунный ответ организма, останавливая атаку на волосяные фолликулы. но побочек у них так много, что иногда проще смириться с алопецией. каждый раз, когда меня обкалывали дипроспаном (а случалось это за всё время активного лечения раз десять-двенадцать), у меня адски сбоил цикл, месячные то шли по два-три раза в месяц, то не приходили по три. для только-только настроившейся репродуктивной системы это был ад: меня обсыпало прыщами, начинались неполадки с жкт и аппетитом, много тошнило, а настроение скакало вверх-вниз.

я приходила в эту клинику еще раз, через месяц, меня снова обкололи, уже бо́льшим количеством гормонов, но это никак не помогло: пятно на затылке росло – к концу весны у меня практически не было там волос. если в первые месяц-два мне еще не казалось, что это что-то серьезное и продлится долго, то уже в мае я начала сходить с ума. в этой клинике мне не помогало ничего, докторица явно впервые встретила такой клинический случай, и доверия всё это не вызывало. дальше началась карусель врачей длиной в полгода. они менялись чаще, чем я могла привыкнуть к их способу коммуникации.

вторая клиника находилась рядом с битцевским парком, где в 2000‐е орудовал маньяк: я внимательно смотрела в окно такси, пытаясь разглядеть что-то особенное и страшное внутри – как по дорожкам шатается кто-то пьяный, услышать какой-то крик или увидеть резкое движение, хоть что-то, что выдавало бы в парке «битцевсковость». парк был бесцветным, серым, а дурацкая арка на входе выдавала его отвратительную «лужковскость». я смотрела на этот парк и думала, что ничего хорошего меня сегодня не ждет.

не знаю, как и где мама нашла эту клинику, помню завороженно-возбужденного врача средних лет, который в теплом свете ламп казался старее, чем он есть. помню, что он активно взмахивал руками, пытаясь скорее продать лечение. мне он не понравился, я инстинктивно не хотела делать ничего, что он мне предлагал, но мама, кажется, была готова цепляться за всё, а я тогда не доверяла своим чувствам и инстинктам, поэтому безропотно последовала за медсестрой. нас отвели в большую комнату, разделенную на кабинки: у нас в школе был лингафон – это такой кабинет для иностранных языков, где каждый сидел в маленькой кабиночке, отгороженной от остальных с трех сторон, с наушниками и стационарным компьютером. вроде как такие кабинеты стали популярны в богатых школах в 90‐е: почему-то кто-то выдумал, что так удобнее учить язык. мы кабинетом совсем не пользовались по назначению: число учеников в классах, даже разделенных на группы, превышало количество кабинок. зато там чувствовалась атмосфера тайны, нам казалось, что мы разведчики, слушающие вражеские радиосообщения. каждая кабиночка в лингафоне была из дсп рыже-коричневого цвета, лаковой и немножко советской. кабинки в клинике оказались ровно такими же – меня посадили в одну из них, заставили снять шарф, намотанный на голову, намазали чем-то жгучим кожу и надели греющий прибор. маму усадили на табуретку недалеко от меня. через две кабинки от меня сидел мужчина с огромной лысиной на темени. меня трясло от того, что он может увидеть, что у меня выпадают волосы, а все вокруг относились к этому как к чему-то нормальному. мне казалось, что я на гинекологическом кресле, а в кабинет зашла группа интернов. мама прикрыла мне плечи своим кашемировым шарфом, но на голове уже пекло так, что я быстро сбросила его. всё чесалось, жглось, болело, нервные окончания вопили о том, что так быть не должно и надо это закончить, но я отсидела нужные двадцать минут. надеть шарф и опустить волосы на затылок после было пыткой: нежная шелковая ткань кололась так, что я старалась не двигать шеей, лишь бы кожа не терлась лишний раз ни обо что. всю ночь я промучилась, а на утро вся подушка была в крови от корост.

еще один из самых распространенных методов лечения алопеции – стимуляция очага через повреждение кожного покрова. обычно врачи пытаются какими-нибудь перцами и кислотами вызвать контактный дерматит, чтобы спровоцировать иммунитет заняться реальным воспалительным процессом. когда воспаление проходит, иммунитет «забывает», что он атаковал волосяные фолликулы в этом месте и дает волосам вырасти обратно. я даже читала, что некоторые шрамируют голову, снимая верхний тонкий слой клеток. делать это надо аккуратно и не сплошным полотном: когда шрам заживает, на рубцовой ткани волосы уже не вырастут, но вокруг, по идее, должны.

в общем, в моем случае атопический дерматит случился, а нужный эффект от него – нет. если нужным эффектом не были четыре дня без сна.

третья клиника находилась тоже где-то в жопе мира, записываться в нее надо было за полтора месяца и только через знакомых, первичный прием у главврача стоил десять тысяч рублей (в 2016 году!). я сопротивлялась, но мама уже перевела мне деньги. всю дорогу до клиники я думала о том, что на эти деньги можно было пить пиво месяца три в новом крафтовом баре на пятницкой. главврач ворвался в кабинет на две минуты, быстро раскидался по нему списком научных терминов и латиницей и исчез в никуда, оставив меня на попечение врача поменьше и понезначительнее. он не поднимал на меня взгляда и как будто даже не заметил, что приходил другой врач. было ощущение, что это четко отрепетированная провинциальная постановка, в которой играют два актера: один думает, что он невероятный талант, а второй вообще-то лучше бы в баньке с мужиками посидел. когда яркое облако себялюбия в белом халате покинуло кабинет, мы с серым облаком посредственности продолжили диалог.

– как и сказал виталий александрович, это типичный случай гнездной алопеции, не переживайте. она быстро лечится кортикостероидными препаратами и исключением любого стресса.

– у меня нет никакого стресса в жизни, кроме выпадения волос.

– вы же говорили, что учитесь в университете? – он встрепенулся. я пошла не по сценарию.

– ну да.

– ну, девушка, конечно, это стресс. сессии, экзамены.

– я закрываю всё автоматами и не хожу на экзамены.

– значит, вы много времени уделяете учебе и мало отдыху, – он настаивал.

– я достаточно отдыхаю. и кортикостероиды мне уже кололи, они не помогли.

– ну что вам кололи?

– дипроспан.

– в какой дозировке?

– в разных, я не помню.

– ну, девушка, ну как мы должны вас лечить, если вы не помните дозировки. еще раз: исключить стресс – это первое, что вы должны сделать…

в какой-то момент я просто выключилась из диалога, кивая и не вслушиваясь. покорно заплатила десять тысяч рублей и выкинула назначения в мусорку вместе с бахилами.

я стояла у клиники, докуривая сигарету, вперившись взглядом в асфальт под ногами. кажется, тогда у нас на факультете было модно курить «мальборо голд», я тоже его курила. приходилось плотно заматывать голову огромным шерстяным шарфом, чтобы не провонять табаком волосы: они быстро впитывали запахи, а мыть их часто было нельзя: во-первых, чтобы мази как можно дольше оставались на коже головы, во-вторых, чем чаще я мыла голову, тем активнее я снимала с себя пачки волос.

я стряхнула пепел в лужу, и он громко зашипел в грязной воде. надо было ехать домой и что-то со всем этим делать.

коллекция

к концу лета стало понятно, что мне нужен парик. не помню, кто это предложил, как мы это сформулировали, но мы с мамой начали гуглить.

не помню, кто нашел первый магазин, где он находился, как назывался и почему мы поехали туда, тоже не помню. помню растерянного мужчину с закрученными усами, в моей голове его образ слился с евгением чичваркиным, теперь это один человек для меня. я уже примерно выбрала парик на сайте – это был не полный парик, а на ободке. для обычных париков волосы нашивают равномерно, на шапочку из сетки. а этот – нелепый. не очень понимаю, для кого и зачем такой вид париков придуман, но выглядит это так: к ободку в одну линию пришиты волосы, ты надеваешь его как обычный ободок, и твои собственные волосы смешиваются с париковыми. мне было страшно поверить, что волосы выпадают, но еще страшнее было признать, что мне нужен настоящий нормальный парик. казалось, что если я его надену, то признаю, что проиграла, что сдалась, и оставшиеся волосы капитулируют вслед за мной. поэтому я выбрала парик на абсолютно уродском ободке. это сейчас крупные и мягкие ободки снова в моде. в 2016‐м они были отвратительным напоминанием о пятом классе школы, когда мама натягивала на меня ободок, пока я делала уроки, чтобы не портить зрение челкой. [3]

когда я сняла с головы платок и села в кресло, мужчина обомлел.

– а это у вас… что? рак?

я не знаю, что я испытала первым – стыд, страх, злость. я совсем не умею злиться, умею только плакать. и я заплакала. я говорила, что это алопеция и не рак, что мне просто нужен парик. я точно знаю, что мама была со мной там, в этом салоне. но что она делала, говорила, я не помню. я вообще совсем плохо помню этот день и этот магазин. даже сейчас, когда я пишу роман, пытаюсь залезть туда поглубже, пользуюсь всеми возможными и невозможными способами работы с памятью, о которых мне рассказали на курсах по creative writing и автофикшену, я не могу воспроизвести в своей памяти ничего, кроме растерянного лица евгения чичваркина.

зачем-то, почему-то, как-то мы купили этот долбанутый парик. я хочу написать маме прямо сейчас: мама, зачем ты разрешила мне его купить, зачем ты потратила на это деньги, почему не настояла, почему не увела из этого салона сразу же. но я не пишу. я знаю, что маме было тоже тяжело и страшно, что она была растеряна чуть ли не больше моего. мне грустно, что мне было хуже, что я была ее ребенком, а ее помощи мне не хватало. я знаю, что она помогала как могла. она хорошая мама.

мне не казалось, что я выгляжу хорошо в этом парике. и уже через пару дней, на первой неделе сентября, стало понятно, что мы зря потратили двадцать тысяч: очаги добрались и до фронтальной зоны. где-то в сантиметре от линии роста волос появился крохотный, размером с подушечку мизинца, очаг. я посмотрела на него в зеркало, потерла пальцем, на кожный жир тут же приклеилось еще два волоска. этот парик больше не мог меня спасать.

второй магазин я случайно нашла на дубльгисе. мы доехали по фиолетовой ветке метро до «таганской», прошли по большим каменщикам, я старалась не смотреть на себя в отражении витрин, просто читала вывески. салон элитных париков. слово «элитный» нужно запретить, от него воняет презрением.

александра была полноватой и доброй, предложила нам с мамой чай с конфетами «рачки». я сразу вытащила пакетик гринфилда из бумажного стаканчика, но чай всё равно успел стать горьким. салфетка тут же размокла под пакетиком, а остатки чая растеклись по маленькому подносику, подтапливая «рачков». ничего, рачки выживут.

нас провели в отдельный кабинет, просторный и уставленный головами-манекенами. мама присела на диван, а я напротив зеркала, как у парикмахера. почему у парикмахеров и в примерочных всегда такой свет, что хочется заплакать? или мне хотелось не поэтому?

мы что-то примеряли, александра научила меня надевать сеточку и помогала парику усесться. а потом достала его. nuance deluxe от ellen wille. слово «делюкс» тоже не стоит использовать приличному человеку.

я улыбнулась и кивнула маме в зеркало. мама тоже улыбалась. наша улыбка стоила девяносто тысяч рублей. александра сделала на парик укладку, вытянула пряди на брашинг.

– ты довольна? – спросила мама, когда мы вышли из салона.

– спасибо большое. пойдем куда-нибудь покушать? – вдруг захотелось есть и жить.

я знала, что за этим последует жесточайшая серотониновая яма, но прямо сейчас улыбалась, потому что снова была похожа на себя, такую, какой я себя помнила. блондинка с удлиненным каре. я бесконечно поглядывала на себя на фронтальную камеру, поправляла укладку. дома меня ждало еще и новое пальто, я представляла, как завтра ворвусь в корпус на хитровке, и всё засыпет блестками, цветами и лентами, буквально начнется последняя сцена из мюзикла «отверженные», где все поют про то, какие они теперь свободные и счастливые. я бы стояла на баррикаде из парт и макбуков, пальто бы развевалось на ветру, а мои однокурсники кидали бы в меня цветы. это как минимум.

ощущалось все действительно странно: мозг обманывался, забывал, что волосы не мои. я ловила себя на ощущении, будто снова всё могу. как будто эти локоны – не просто парик, а символ возвращения к жизни, к нормальности. это не просто аксессуар, это маска, которая делает меня мной. я шла по улице, и прохожие смотрели, но не с любопытством, не с жалостью, а просто как на кого-то обычного. и от этого становилось легко и свободно. мне нравилось снова быть обычной.

две недели я жила на подъеме. потом уехала мама, тепло сентября сменилось низким небом и дождливым октябрем, приближалась сессия. а потом начались бесконечные шарфы и шапки. шарфы и шапки – это убийцы париков.

натуральные парики, особенно выкрашенные в блонд, стоят дорого и живут не очень долго. их стоит относить на уход раз в месяц, я делала это раз в полгода, потому что мне было стыдно тратить на это родительские деньги. почему мне было не стыдно покупать на них пиво в три часа ночи, я не знаю.

я бережно расчесывала парик, но иногда ему сильно доставалось: я его очень заносила, в основном потому, что минимум раз в неделю мне приходилось в нем спать. рассказать своему тогдашнему парню андрею про алопецию я не решалась очень долго, и каждый раз, когда он оставался у меня, мне приходилось терпеть и страдать. в целом «терпеть и страдать» – это неплохое описание наших отношений. как с андреем, так и с париком.

парик колтунился, высушивался, требовал бесконечного внимания. и этим напоминал, что никакие это не волосы, не давал забыть, что я болею и что это всё неправда. я старалась обращаться с ним аккуратно, но была грустным подростком: много пила и курила сигареты.

потом этот парик стал тестовым: я красила его в розовый, училась делать локоны плойкой, вытягивала утюжком, пробовала маски и пыталась самостоятельно стричь ему челку. довольно быстро у нюанс делюкса появился брат-близнец. за три с половиной года хождения в париках семья расширилась до шести членов: разной длины, цвета и, как говорила александра, характера. их все кроме меня видели только мама и полина.

с полиной мы начали дружить летом после первого курса, она училась со мной на одном потоке, и мы подписались друг на друга в твиттере. хоть подписчиков у нее было меньше, она казалась мне очень крутой и интересной – с загадочными, умными твитами в ленте. в то лето я бесконечно много сидела в душном читальном зале исторической библиотеки в старосадском переулке и работала – одним из редакторов проекта «1917: свободная история» журналиста михаила зыгаря в какой-то из экстражарких дней я засыпала над стареньким монитором для микрофильмов в поисках каких-то интересных новостей в очередном выпуске газет столетней давности и, почти не глядя, листала второй рукой твиттер. полина как раз там спросила, не хочет ли кто-нибудь выпить пива в центре – в то время почему-то было модно так делать. я ответила ей, что на китай-городе и хочу встретиться. она написала, уже в личку, что едет из одинцово в элке и будет минут через тридцать. вечер переставал быть томным.[4]

мы сели в баре «пороселло» на лубянском проезде, фоткались и болтали. полина была такой же, как в твиттере, – загадочной, далекой, сияющей. кажется, единственный раз человек настолько меня заворожил. она круто одевалась, круто выглядела, при этом почти совсем не красилась, занималась спортом, у нее даже было видно пресс. полина во всем чуть превосходила меня: лучше разбиралась в пиве, больше нравилась парням, читала больше умных книжек, даже успела пожить год в америке. я на ее фоне казалась себе заурядной провинциалкой, не особо понимающей, что вообще модно и важно. мне нравилось, что я нравлюсь полине, это значило, что я чего-то стою. однажды она купила себе пальто, увидев такое на мне, – я думаю, лучшего комплимента я на тот момент не могла даже представить.

комната полины в общаге была самым инстаграмным местом на свете – она умела из говна и палок создать уют, могла попереться в час ночи в строительный магазин за краской, чтобы покрасить стул из икеи, развешивала по стенам моментальные фото и мастерила из бутылок вина подсвечники с красивыми огарками свечей. иногда она делала глупости, и я ее за это немного ругала, но она была такой живой и искренней – я тогда так не умела, да и сейчас, наверное, только приближаюсь к себе. у меня в голове всегда было много «надо» и «так принято», а полина пожимала плечами – «я хочу по-другому». как я хотела, я не знала, но полина учила меня, давала пробовать разное, предлагала то, что нравилось ей.

сейчас мы почти перестали общаться, но совсем недавно увиделись, и я попыталась реанимировать наши отношения. так мы оказались у меня дома – я рассказала, что пишу роман, полина спросила, может ли она посмотреть на парики. я согласилась, думая, что уже обросла чешуей и меня это не заденет. а еще хотелось быть крутой.

– о, круто, такая коллекция. – полина осматривает коробки. – ты прям как рианна!

хочется красноречиво посмотреть в камеру, как герои сериала «офис».

– так нельзя говорить, наверное. все-таки в афрокультуре парики – это отдельная история целая, – мягко блею я.

– да забей, мы ж в россии, у нас из черных только пушкин и мигель.

я опять смотрю на парики. то, что мне приходилось их носить, делает меня уязвимой, маленькой и некрасивой. рианна вообще так не выглядит. у нее парики нарочито яркие, сегодня каре, завтра красные кудряшки до пят. она будто гордится ими. наверное, у нее есть гардеробная с париками – я видела такую у ким кардашьян, – и когда к ней приходит какой-нибудь vogue снимать a day with, молодая продюсерка обязательно просит их показать. мои же парики спрятаны внутри огромного пуза дивана, запиханы подальше, чтобы не гудели напоминанием о своем существовании.

я не могу понять, что чувствую по поводу того, что люди, у которых и так всё в порядке с волосами и они не на хеллоуиновской тусовке, носят парики. наверное, мне кажется это почти незаконным. мне хочется крикнуть «у вас нет права», «вы не заслужили» или даже «почему вам не больно?». парики стоят безумных денег, если бы не скидка «по медицинским показаниям», то мои бы стоили по полторы сотни тысяч рублей каждый. наверное, парики рианны, ким кардашьян, мишель обамы, тейлор свифт и бейонсе стоят в тысячи раз дороже. зачем вообще женщины носят парики просто так? когда это всё началось? кто была та женщина, которая решила, что это отличная идея? клеопатру прощаю, у них там адски жарко. елизавету английскую тоже, все-таки оспа. а марию антуанетту уже не прощаю. наверное, она во всем виновата. мне очень нужно было кого-то обвинить. тупая дура с пирожными и coquette core.[5]

теперь я вижу каждого человека в парике, оказывается, их очень много вокруг нас. я часто впериваюсь взглядом в пробор какой-нибудь девушки в метро, когда стою перед ней в час пик. вижу знакомую сеточку и думаю – рак или алопеция? рак или алопеция? алопеция или рак?

в аптеке неподалеку от дома работает фармацевтка средних лет, она носит рыжеватый искусственный парик с аккуратно завитыми прядями, пряча линию роста волос под повязкой. наверное, никто вокруг нее не замечает этого, но я знаю, как блики ложатся на искусственные парики, знаю как они спадают с плеч при движении. мне хочется поддержать ее, сказать: я знаю, как вам некомфортно, я вас понимаю. но каждый раз я просто улыбаюсь ей и выгребаю остатки кеша из кошелька в баночку с пожертвованиями.

– а у тебя нет красного? или синего? я бы обязательно синий купила, если бы парики носила. – полина внимательно осматривает мои волосяные богатства.

а, ну да – вот почему мы перестали общаться. полина со всей своей непосредственностью была человеком не очень эмпатичным и открытым – глубоко в свои переживания не пускала и моими не особо интересовалась. это стало для меня проблемой.

красного или синего? полин, ты совсем? ну носи обязательно, умница моя. потей под ним в тридцатиградусную жару. бойся, что он слетит от ветра. попадай под дождь и воняй мокрой собачьей шерстью. плачь, что не можешь расчесать колтуны после секса или сна. чешись ходи. пусть у тебя остаются красные полосы от него на голове. я уже говорила про чесотку? чесаться нужно обязательно. еще пусть сеточка колется. но главное – чешись, полин. прям чтобы до крови, с коростами. а знаешь, что дальше будет с коростами? ты будешь потеть, коросты будут размокать, из них будет течь сукровица, подсыхать, прилипать к парику, ты будешь случайно вырывать всё это, когда снимаешь парик. чувствуешь, полин? чувствуешь, сраная ким кардашьян?

– мне больше натуральных цветов нравятся как-то. – я поспешно собираю коробки.

я так и не решилась больше никому эти парики показать: это была не коллекция, это был анатомический музей. я разложила перед полиной свои гнилые внутренности, а она спросила, почему на них нет бантиков. я методично проводила вскрытие, обнажая швы, которыми мама закрепляла резинки, чтобы они плотнее держались; подрезанная сетка lace front, потрескавшиеся силиконовые вставки, на которые клеился парик. а ты спросила, почему этот парик не клоунский.[6]

я не понимаю, чем эволюционно обосновано неумение людей общаться с человеком, который болеет. мама так сильно опасалась меня ранить, что никогда не начинала разговор первой, никогда не спрашивала, как я себя чувствую. папа черствел и засыхал, переставал улыбаться и сворачивал разговор в другую тему – я чувствовала, будто я уже умерла. полина была токсично позитивной, забывала, что я не могу остаться у нее на ночь, потому что мне нужна подставка для парика, шарф для тюрбана и мазь, игнорировала мою болезнь на уровне мысли, не подбираясь к ней нейронами. андрей – я не знаю, что делал андрей. сейчас, когда прошло столько лет, мне кажется удивительным, что я не могу вспомнить о нем ничего хорошего. говорят же, что гитлер маму любил. ну хоть что-то.

я помню его идиотское решение отрастить усы – очень светлые, моргающие солнечными бликами, они росли неровно, я смотрела на них и не понимала, зачем мне целоваться с этим человеком. он совсем не умел одеваться, пытался быть то хиппарем, то битником, перемешивал гавайские рубашки с водолазками и бежевым тренчкотом. носил гашиш в контейнере из-под фотопленки. член чуть загибался вправо, был каким-то неуверенно юношеским. андрей на моем фоне выглядел совсем мальчиком, иногда я гладила его по косточкам таза пальцами и думала, что со стороны я могу быть похожа на педофилку. я смотрела на свое тело, и оно было откровенно женским, сформированным. взрослый мужчина-маммолог на узи говорил, что молочные железы у меня отличные, развитые и уже готовые кормить. мое тело было готово выносить и родить ребенка. тело андрея было готово падать со скейта в пьяном угаре и трахать мое тело без презерватива в туалете дискаунт-бара killfish.

при этом абсолютно очевидно, что не влюбиться в него я не могла – абсолютно мой типаж. светловолосый, достаточно высокий, зеленоглазый, еще и фронтмен музыкальной группы. то, что эта группа играла унылый шугейз, значения не имело. он пробежался по чек-листу «унылый главный герой американского ромкома нулевых про колледж», поставил все галочки и поскакал дальше пить пиво. я методично проставила свои галочки в чек-листе «унылая главная героиня, немного с придурью, задротка» и неспешно пошла за ним. не имело значения, что даже в моей голове с самого начала этот роман был обречен. имело значение то, что до андрея ни одна моя влюбленность не была взаимной – я упорно страдала, красиво и заунывно напевая песню из «принцессы лебедь»:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также признан Минюстом РФ иностранным агентом. – Прим. ред.