По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

…Мне снилось, румяное солнце

В постели меня застает…

…Мне снилось, легка и воздушна

Прошла она мимо меня…

Последовавшие за этим более мелкие стихотворения также складываются в серию «Мне снилось…» не менее единообразно, чем в «Я помню…». Ср.:

Мне грезились сны золотые! Проснулся – и жизнь увидал… И думалось мне: отчего бы – В нас, в людях, рассудок силен – На сны не взглянуть, как на правду, На жизнь не взглянуть, как на сон! (Случевский, до 1880 года);

Мне снилось, что солнце всходило, Что птицы очнулись от сна… (К. Р., 1885);

Нам снились видения рая, Чужие леса и луга… (Бальмонт, 1895);

Мне снились веселые думы, Мне снилось, что я не один… (Блок, 1903);

Мне снилось… Сказать не умею, Что снилось мне в душной ночи… (Вс. Рождественский);

…И если б я был коронован, Мне снились бы своды тюрьмы (Гумилев, 1911);

Я знаю, что сон я лелею, Но верен хоть снам я, – а ты?.. (Анненский, 1903);

Ты мог бы мне сниться и реже, Ведь часто встречаемся мы… (Ахматова, 1914);

Мне снилось какое-то море, Какой-то чужой пароход… (Тарковский, 1941);

Приснилось мне жаркое лето, Хлеба в человеческий рост… (Орлов, 1949–1953);

Мне берег приснился горбатый, Песчаника желтый обвал… (Дудин, 1960);

Приснился мне берег Катуни, Бегущей в алтайских горах… (В. Федоров, 1945–1950);

За тысячи верст от России Мне снятся московские сны… (Соколов, 1959);

Бывает, мне страшное снится, Но я пробуждаюсь в ночи… (Шефнер, 1977);

Мне снится такая реальность, Такая жестокая явь… (Мориц, 1976);

Товарищам что-нибудь снится: То лес, то цветы, то вода… (Прокофьев, 1953);

И снится мне, будто встаю я От тяжкого долгого сна… (Иванов-Классик, 1873),

и т. д., вплоть до почти пародического «Мне снилось, я – Анна Маньяни…» (Н. Полякова, 1980) или «На пятой неделе запоя Мне сон идиллический был…» (Е. Вензель, 1972).

Особое ответвление темы «видений» берет начало от Фета (1842): «Давно ль под волшебные звуки Носились по зале мы с ней? Теплы были нежные руки, Светлы были звезды очей. Вчера пели песнь погребенья…». Ср. почти тотчас у Плещеева (1846): «Я слышу знакомые звуки, Я жадно им прежде внимал И молча на белые руки, На светлые очи взирал…» – и потом у Гумилева (1914): «…Какие-то бледные руки Ложатся на душу мою, И чьи-то печальные очи Зовут меня тихо назад… (возможно влияние Анненского, 1909: «Мои вы, о дальние руки…»). Михайлов отозвался на Фета пародией, которую можно принять и всерьез (1852): «Опять налетают роями Знакомые сердцу виденья… То видятся светлые очи…»; вне пародии повторяет то же Чюмина (1888): «Неясные звуки томят, Неясные грезы всплывают…»; наконец, от контрастного «погребенья», по-видимому, происходит у Случевского (1859) «Я видел свое погребенье, Высокие свечи горели…».

Другое амфибрахическое «видение» Фета, «К Офелии» (1842): «Не здесь ли ты легкою тенью, Мой гений, мой ангел, мой друг…», – повлекло его же (1846) «Офелия гибла и пела…» с неожиданными реминисценциями в XX веке: «История гибла и пела И шла то вперед, то вразброд…» (Антокольский, 1922–1924) и «Там, словно Офелия, пела Всю ночь нам сама тишина» (Ахматова, 1963). Два стихотворения Фета о ночной реке (1842: «Вдали огонек за рекою…» и «Я жду… Соловьиное эхо…»; ср. вариации Случевского, 1899, «Качается лодка на цепи…» и «Серебряный сумрак спустился…») свободны от «видений», но пародия на них без «видений» не обходится (Медведев, 1863). Из других Ам3 Фета долго помнилось: «Шумела полночная вьюга В лесной и глухой стороне. Мы сели с ней друг против друга…» и т. д. (1842; ср. пародию Сниткина, 1859); у Плещеева читаем (1858): «Томимы тоской, молчаливы, С тобой мы сидели вдвоем…»; у Саянова (1936): «О чем мы с тобой говорили? Слова позабыл я тогда…». Это – не говоря о живучести ритмико-синтаксической формулы: «Кружила полночная вьюга У темных столбов и стропил…», «Клубилась вечерняя вьюга, И ветер гудел стороной…» (Дудин, 1958, 1963). Приглушенный зачин одного из «видений» Фета породил целых две кальки (осознанных ли?) у советских поэтов: «Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот…» (Фет), «Какая красивая осень… Закончился птиц перелет…» (А. Ярковец[61 - День поэзии. Л., 1983.]), «Какая спокойная осень… Ни хмурых дождей, ни ветров…» (А. Дементьев, 1986).

Еще одно ответвление интересно тем, что быстро отрывается от темы и начинает сближаться с другими: это не семантическая окраска, а вспомогательный стереотип. Речь идет о перечислении (преимущественно картин природы). Так построено уже «По гребле неровной и тряской…»; одновременно появляется «Деревня» Фета (1842), где перечисление нанизано не на визионерское «Все так знакомо…», а на посюстороннее «Люблю я…». От А. К. Толстого берет начало «Гондола» К. Павловой (1858; ср. ее же «Рим», 1857); от Фета, после большого перерыва, – «На пути» Вс. Рождественского (1923–1927: «Такой пробегала Россия …»). Около 1940 года к этому приему обращаются сразу Шубин («Так вот она, Охта!..»), Прокофьев («Три открытки на юг») и Исаковский («У самой границы, в секрете…»), и с тех пор такие перечни становятся обычными при семантической окраске «Россия» (см. п. 4).

Наконец, еще одно ответвление замечательно лишь тем, как быстро оно сошло на нет. В нем разрабатывалась вечная тема любви. При начале его стояло превосходное

Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты Тебя я увидел; но тайна Твои покрывала черты… Люблю ли тебя я, не знаю, Но кажется мне, что люблю…

(А. К. Толстой, 1851, с характерным «И в грезах неведомых сплю»; любопытное эхо концовки – у раннего Шершеневича, «Дуэль», 1912: «…Не знаю я: это правдиво Иль сон принесли вечера, Но было все это красиво И – кажется мне, что вчера»). При конце его стоит популярное «Хорошая девочка Лида» Смелякова (1941, с характерным «Так Гейне, наверно, любил»; ср. позже его же «Опять начинается сказка…» и «Зимняя ночь»). И тем не менее для стихов о любви Ам3 не стал в XIX веке приемлемым размером, «любовь по Гейне» не вышла за пределы переводов. Любовные стихотворения Щербины (1844–1845, 1848), Плещеева (1846), Льдова (1888), Голенищева-Кутузова (1874), Трефолева (1894) не вызвали подражаний. Оживление темы на рубеже XX века («Она отдалась без упрека…» Бальмонта) происходило уже не в «гейневской», а в новой, «романтической» интонации (см. п. 5). Это – напоминание, что, как ни широк семантический ореол размера, он все же покрывает не всякую тему.

Правда, здесь нужна оговорка. Не привившись в книжной поэзии о любви, 3-ст. амфибрахий привился в низовой, песенной поэзии. Связующим звеном, по-видимому, послужил упоминавшийся выше романс Жадовской «Ты скоро меня позабудешь…». Из последовавших полуанонимных песен наиболее памятен остался, пожалуй, романс Ожегова «Зачем ты, безумная, губишь Того, кто увлекся тобой?.. У церкви стояла карета, Там пышная свадьба была…». Это – напоминание, что пространство стиховой семантики многомерно и чего в нем нет на одном уровне, то может компенсироваться на другом уровне.

3 в. Быт. Он появляется в Ам3 как антитеза «сну», и связь их подчеркивается прямыми ссылками на Гейне: «На мотив из Гейне» у Якубовича (1892: «Из странствий далеких и долгих Во сне я вернулся домой…»; ср. 1891: «Мне снилось – окончились годы Тяжелой и долгой разлуки…» с рифмовкой ЖЖЖЖ – стихотворение, от которого пошли «Наскучили старые годы…» и «Тянулись тяжелые годы…» Белого, 1909 и 1921); «Подражание Гейне» у Брюсова (1901: «Мне снилось, я в городе дальнем, Где ты истомилась одна…»). Столь же прямо происходят от Гейне (хотя и без семантики «сна») «Надя» Михайлова (1847), «Приданое» Майкова (1859: «…Просватал красавицу-дочь») и образцово-схематическое восьмистишие Вейнберга (тоже 1859):

Он был титулярный советник,

Она – генеральская дочь…

К «быту» примыкает «труд». Здесь влияние Гейне скрещивается с влиянием Т. Гуда: серия начинается его «Песней о рубашке» в переводе Михайлова (1860, с 4-ст. перебоями): «Работай! работай! работай, Едва петухи прокричат…» (ср. переработку Багрицкого, 1923). Отсюда – знаменитая перекличка:

Работай, работай, работай – Ты будешь с уродским горбом За долгой и честной работой, За долгим и честным трудом… (Блок, 1907);

Единое счастье – работа, В полях, за станком, за столом, – Работа до жаркого пота, Работа без лишнего счета, Часы за упорным трудом!.. (Брюсов, 1917).

У Брюсова это стихотворение было подготовлено двумя другими: «Век за веком» (1907: «…Влечется суровый, прилежный, Веками завещанный труд») и «Финскому народу» (1910: «Упорный, упрямый, угрюмый… В нужде и в труде терпеливый…»; здесь возможно и влияние «Мороза, Красного носа»). От последнего, во-первых, с несомненностью происходят шведский «Камень» Антокольского (1923), «Карелия» Шубина (1944), «На Вуокси» Шефнера (1944), а во-вторых, с большой вероятностью, – «Армения» Мандельштама (1930): «Как бык шестикрылый и грозный, Здесь людям является труд…» – с перекрестным влиянием «экзотического» Ам3, п. 2. (Любопытно, что первая строчка Мандельштама сделана по совсем стороннему образцу – «Как сон неотступный и грозный, Мне снится соперник счастливый» из патетического «Сомнения» Кукольника.)

Сюда же, но с резким усилением трагической эмоции, присоединяется блоковское «Окна во двор» (1906):

Одна мне осталась надежда: Смотреться в колодезь двора… И злое, голодное Лихо Упорно стучится в виски…

(ср. Сологуб, 1898–1909: «Со мною – безумное Лихо, И нет от него мне защиты…»), – а за ним: «На улице – дождик и слякоть…» (1915), «Когда невзначай в воскресенье Он душу свою потерял…», «Пристал ко мне нищий дурак…» (1913, ср. «Двойник», 1909 – может быть, не без влияния двух сонетов из «Юных страданий» Гейне). К этой же семантической окраске можно отнести «Кулачишку» Анненского (1906) и «Провинциалку» Корнилова (1929); а нечастая в поэзии «квартирная тема» связывает «Окна во двор» с «Кругом семенящейся ватой…» Пастернака (1931, с характерным упоминанием ночной фиалки, отсылающим к Блоку) и «Квартира тиха, как бумага…» Мандельштама (1933, с более сложно ориентирующим упоминанием о Некрасове).

…В квартире прохлада усадьбы. Не жертвуя ей для бесед, В разлуке с тобой и писать бы, Внося пополненья в бюджет… И вот я вникаю на ощупь В доподлинной повести тьму. Зимой мы расширим жилплощадь, я комнату брата займу… (Пастернак);

Квартира тиха, как бумага, Пустая, без всяких затей, И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей… И столько мучительной злости Таит в себе каждый намек, Как будто вколачивал гвозди Некрасова здесь молоток… (Мандельштам).

От Пастернака, где тема быта связывается с темой любви, этот размер мог перейти к Заболоцкому («Жена», 1948), а от Заболоцкого в стихи о Заболоцком (Самойлов, «Заболоцкий в Тарусе», 1960). У самого Пастернака потом тема быта связывается и с темой смерти («В больнице», 1956).

4. Торжественная интонация. Эти разделившиеся струи семантических традиций Ам3 XIX века в XX веке вновь сливаются в двух интонационных типах. Один из них можно условно назвать «торжественным»: он близок «заздравному», но темы его более высокие. Первые опыты его – у Хомякова, 1853 («Вставайте! оковы распались, Проржавела старая цепь!.. Вставайте, славянские братья, Болгарин, и серб, и хорват!») и 1856 («Как часто во мне пробуждалась Душа от ленивого сна…», отсюда Мей, 1857: «Убей меня, боже всесильный…»). Неожиданность такого сочетания размера и интонации подтверждается пародией Ростопчиной (стихи Элейкина из комедии «Возврат Чацкого», 1856: «Ты, Волга, целуйся с Дунаем!..» и проч.). После этого в XIX веке можно указать лишь «К России» Трефолева (1877) и «Ночь. Тихо…» Якубовича (1855), последнее – МЖМЖ.

Открытие интонации, ставшее переломом, было сделано А. Белым в стихах о России – сперва отчаянных, потом ликующих. Это «Отчаянье» (1908) —

Довольно; не жди, не надейся – Рассейся, мой бедный народ!.. Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!

(размер мог быть подсказан «Гимнами родине» Сологуба, 1903, но Сологуб даже отдаленно не поднимается до пафоса Белого) – и затем «Родине» (1917):

Рыдай, буревая стихия,

В столбах громового огня!

Россия, Россия, Россия —

Безумствуй, сжигая меня!..

…Россия, Россия, Россия —

Мессия грядущего дня!

Оба стихотворения сразу получили широчайшую известность. «Довольно…» Белого получает отклик в «Смольном» Р. Ивнева (1917?: «Довольно! довольно! довольно Истошно кликушами выть…» и затем в «Хорошо!» Маяковского (вставная стилизация: «Довольно, довольно, довольно Покорность нести на горбах…»). Стихотворение же «Родине» почти тотчас за публикацией было использовано в революционных стихах Князева (1918: «…Не так же ль, друзья, и Россия Воскреснет в грядущие дни?.. Да здравствует Первое Мая! Да сгинут последние льды!»). Но в дальнейшем слово «Россия» в советской поэзии долго избегалось – а с ним избегался и Ам3 в торжественной лирике.

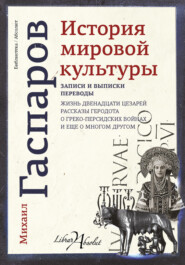

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67