По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Как ни больно сердца муки Схоронять в груди своей, Но больнее в час разлуки Не прижать родную к ней…

Наяву и в сладком сне Все мечтаетесь вы мне, Кудри, кудри шелковые, Юных персей красота… (не без влияния на позднейшие знаменитые стихи Бенедиктова).

Особый интерес представляет «Разговор с Гением» – это как бы та же эпикурейская поэзия, но тема мимолетности и гибельности земных наслаждений из оттеняющей становится главной, и легкая поэзия превращается в трагическую:

…Вам страдать ли боле нас? Вы незнанием блаженны, Часто бездна видит вас На краю – а напененный С криком радости фиал Обегает круг веселый; Часто Гений ваш рыдал, А коварный сын Семелы, С Купидоном согласясь, Вел, наставленный судьбою, Вас, играя и смеясь, К мрачной гибели толпою…

6. Баратынский. Еще дальше по этому пути сублимации легкой поэзии пошел Баратынский. Свою преемственную связь с Дельвигом он, по-видимому, ощущал: строфа его знаменитого «Недоноска» с нестандартной последовательностью окончаний (МЖМЖ вместо обычного ЖМЖМ) заимствована из «Разговора с Гением»:

…Изнывающий тоской, Я мечусь в полях небесных, Надо мной и подо мной Беспредельных – скорби тесных!..

«Недоносок» – позднее стихотворение; к этому трагизму Баратынский шел постепенно. В первом его сборнике 4-ст. хореи держатся в традиционном кругу эпикурейства, альбома, эпиграммы:

…Прочь с нещадным утешеньем! Я минувшее люблю И вовек утех забвеньем Мук забвенья не куплю («Лета»);

Выдь, дохни нам упоеньем, Соименница зари; Всех румяным появленьем Оживи и озари!.. («Авроре Шернваль»);

Окогченная летунья, Эпиграмма хохотунья, Эпиграмма егоза… («Эпиграмма»).

В своде 1835 года программное стихотворение «Наслаждайтесь: все проходит…» от этого эпикурейского зачина уже переходит к упоминанию «богов праведных» в конце, а «Своенравное прозванье…» от предельно бытового предмета, домашнего прозвища, – к «тому миру» без «здешних чувственных примет». Здесь же напечатано и «Чудный град порой сольется…», явно ориентированное на аллегорическую стилистику Жуковского.

В «Сумерках» «Недоносок» с его трагизмом, выдержанным от начала до конца, остается уникален. Но остальные 4-ст. хореи (к которым Баратынский обращается все чаще) строятся по уже наметившейся схеме: от нейтрального зачина к возвышенной концовке. «Бокал» начинается эпикурейски: «Полный влагой искрометной, Зашипел ты, мой бокал!..» – но тотчас сообщается: «…Сластолюбец вольнодумный, Я сегодня пью один…», а концовка возвышается до

…И один я пью отныне! Не в людском шуму пророк – В немотствующей пустыне Обретает свет высок! Не в бесплодном развлеченьи Общежительных страстей – В одиноком упоеньи Мгла падет с его очей!

Точно таково же и по структуре, и по мысли стихотворение «Что за звуки? мимоходом Ты поешь перед народом, Старец нищий и слепой!..» – кончающееся: «…Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник! Попеченья гений твой Да отложит в здешнем мире: Там, быть может, в горнем клире Звучен будет голос твой!» Изолированным рецидивом античной радости (с Аполлоном, «пиитом» и Харитами) остается 12-стишие «Здравствуй, отрок сладкогласный!..». Зато полностью отрываются от легкой поэзии и переносят опору на сентенциозную традицию немецкой аллегорики у Жуковского «Предрассудок…» и «Ахилл»:

…Воздержи младую силу! Дней его не возмущай, Но пристойную могилу, Как уснет он, предку дай.

…И одной пятой своею Невредим ты, если ею На живую веру стал!

7. Вяземский. Третий современник Пушкина, Вяземский, отталкивается от легкой традиции иным способом – через песню, но не «народную» (как Дельвиг), а литературную, «куплетную». Ранние 4-ст. хореи Вяземского – это, как правило, именно комические куплеты: «Стол и постеля», «Воли не давай рукам», застольная «Две луны» и проч., вплоть до самой знаменитой – «Русского бога»:

…Бог метелей, бог ухабов, Бог мучительных дорог, Станций – тараканьих штабов, Вот он, вот он, русский бог. …Бог бродяжных иноземцев, К нам зашедших за порог, Бог в особенности немцев, Вот он, вот он, русский бог.

Отталкиваясь от песни, Вяземский иронически придает ей утрированный отстраняющийся пафос в стиле Дениса Давыдова («Эй да служба! Эй да дядя! Распотешил старина! На тебя, гусар мой, глядя, Сердце вспыхнуло до дна…», «…Здравствуй, русская молодка, Раскрасавица-душа, Белоснежная лебедка, Здравствуй, матушка зима!..»). От себя же он привносит в песню меланхолические мотивы:

…И в бесчувственности праздной, Между бдения и сна, В глубь тоски однообразной Мысль моя погружена… («Дорожная дума»);

Сердца томная забота, Безыменная печаль! Я невольно жду чего-то, Мне чего-то смутно жаль… («Хандра (песня)»).

От застольной песни за здравие приходят к Вяземскому 4-ст. хореи обоих «Поминок», 1854 и 1864 годов:

…В их живой поток невольно Окунусь я глубоко – Сладко мне, свежо и больно, Сердцу тяжко и легко.

Независимо от песни в 4-ст. хореи Вяземского входят разве что описательные стихи: «Петербургская ночь», «Ночь в Ревеле», «Степью», «Венеция», «Чуден блеск живой картины…», «Ни движенья нет, ни шуму…» – это явная экспансия тематики, характерной для его позднего 4-ст. ямба. Однако и здесь можно заподозрить связь с песней – точнее, с романсом – в самом начале этого ряда: «Петербургская ночь» с ее припевами («Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая. Голубая, Неба северного дочь!..») сочинена была явно под влиянием знаменитого романса И. И. Козлова «Венецианская ночь» (1825): «Ночь весенняя дышала Светло-южною красой; Тихо Брента протекала, Серебримая луной…» и т. д. (у Вяземского тоже «Весел мерные удары Раздаются на реке И созвучьями гитары Замирают вдалеке», как у гондол Козлова).

Очень интересно, что у Вяземского, как и у Пушкина, обе семантические линии – первоначальная легкость и наслаивающаяся тоска – скрещиваются в теме дороги (недаром уже «Русский бог» начинается с «…дорог»!). О том, что некоторые из этих «дорожных» стихотворений могли пародировать Пушкина (особенно «Бесов») и, в свою очередь, быть образцом для пародического «Путника» К. Пруткова, см. у К. Д. Зеемана[77 - См.: Seeman K. D. Del’vig, Vjazemskij und Puschkin, oder: Aspekte der Parodie // Zeitschrift f?r Slawistik. 1987. Bd. 32. S. 60–64 (с. 61–64).].

Колокольчик однозвучный, Крик протяжный ямщика, Зимней степи сумрак скучный, Саван неба, облака!.. («Дорожная дума»);

Колокольчик, замотайся, Зазвени-ка, загуди!.. Даль – невеста под фатою, Даль – таинственная даль!.. («Еще дорожная дума»);

Тройка мчится, тройка скачет, Вьется пыль из-под копыт… Русской степи, ночи темной Поэтическая весть! Много в ней и думы томной, И раздолья много есть… («Еще тройка»);

…Север бледный, север плоский, Степь, родные облака – Все сливалось в отголоски, Где слышна была тоска… («Памяти живописца Орловского»);

…В этой гонке, в этой скачке – Все вперед и все спеша – Мысль кружится, ум в горячке, Задыхается душа… («Ночью на железной дороге…»);

Были годы, было время – Я любил пускаться в путь… Только звонко застрекочет Колокольчик-стрекоза, Рифма тотчас вслед наскочит, Завертится егоза… («Дорогою»).

Но все это развивается у Вяземского лишь в зрелых стихах, после 1830 года, когда перелом в семантической традиции русского хорея уже совершился без него. И перелом этот обозначил направление в совсем неожиданную сторону.

8. Снова Давыдов. Полежаев. Переходя к младшим современникам Пушкина, мы должны неожиданно вернуться к Денису Давыдову – уже не раннему, а позднему, обратившемуся к теме любви, но сохранившему пафос, изощренный на «гусарских» стихах. В 1832 году он печатает стихотворение «Поэтическая женщина»:

Что она? Порыв, смятенье, И холодность, и восторг, И отпор, и увлеченье, Смех и слезы, черт и бог… —

а в 1834 году – «И моя звездочка», вариацию на тему «Пловца» Жуковского, только более упрощенную и с более высоким накалом пафоса:

Море воет, море стонет, И во мраке, одинок, Поглощен волною, тонет Мой заносчивый челнок…

Оба произведения имеют мгновенный успех – и с этих пор 4-ст. хорей все больше становится знаком эмоции (бурного пафоса, независимо от темы), нежели знаком темы (набора эпикурейских мотивов «легкой поэзии»).

Полежаев в ранних своих хореях («На смерть Темиры», 1829, даже «Романсы», 1831) еще держится мягких тонов эпикурейской поэзии; но после опыта в давыдовских теме и стиле:

…Завизжит свинец летучий Над бесстрашной головой, И нагрянет черной тучей На врага зловещий бой. Разорвет ряды злодея Смертоносный ураган, И исчезнет, цепенея, Ненавистный мусульман… —

он переносит этот стиль, вслед за «новым Давыдовым», и на любовно-элегическую тему. Это оборачивается двумя направлениями разработки: или утрированно-высоким бурным пафосом:

…Что мне солнце, что мне звезды! Что мне ясная лазурь! Я в груди, как в лоне бездны, Затаил весь ужас бурь… («На болезнь юной девы»);

На пиру у жизни шумной, В царстве юной красоты Рвал я с жадностью безумной Благовонные цветы. Отлетели заблуждений Невозвратные рои, И я мертв для наслаждений, И угас я для любви! («Грусть), —

или нагнетанием вещественной, чувственной яркости, часто сниженной:

…Чернобровка покрывалом Обвернула колыбель И ложится на постель. В темной горнице молчанье, Только тихое лобзанье… («Баю-баюшки-баю»);

…Мне самой мечтались прежде И козлы и петухи, Но не бойся – верь надежде – Нам они не женихи… («Сон девушки»)

(ср. такое же огрубление и в эпиграмме – «Притеснил мою свободу Кривоногий штабс-солдат…», и в песне – «Ахалук мой, ахалук, Ахалук демикотонный…»). Это отталкивание от традиционно-утонченной образности в направлении яркости и грубости было у Полежаева осознанным. Когда он пишет свою «Цыганку» «с загорелой красотою На щеках и на груди», он прямо указывает, что этот образ – полемика с «Вакханкой» Батюшкова: «…Узнаю тебя, вакханка Незабвенной старины: Ты коварная цыганка, Дочь свободы и весны…» и т. д.

9. Бенедиктов довершает начатое. Из тематического комплекса легкой поэзии он извлек тему любви и гиперболизировал ее так же, как «гусарский» Давыдов – тему вина и дружбы. И тому, и другому для этого был необходим повышенный пафос, но у Давыдова он прямо подсказывался бивачным фоном, у Бенедиктова же он контрастировал с его салонным фоном: именно в этом эмоциональном накале стал возможен тот стилистический сплав, который стяжал Бенедиктову такой успех у современников:

Кудри девы-чародейки, Кудри – блеск и аромат. Кудри – кольца, струйки, змейки, Кудри – шелковый каскад… («Кудри»);

Ты глядишь, очей не жмуря, И в очах кипит смола, И тропическая буря Дышит пламенем с чела… («К черноокой»);

Гений тьмы и дух Эдема, Мнится, реют в облаках, И Коперника система Торжествуют в их глазах… («Вальс»).

Наяву и в сладком сне Все мечтаетесь вы мне, Кудри, кудри шелковые, Юных персей красота… (не без влияния на позднейшие знаменитые стихи Бенедиктова).

Особый интерес представляет «Разговор с Гением» – это как бы та же эпикурейская поэзия, но тема мимолетности и гибельности земных наслаждений из оттеняющей становится главной, и легкая поэзия превращается в трагическую:

…Вам страдать ли боле нас? Вы незнанием блаженны, Часто бездна видит вас На краю – а напененный С криком радости фиал Обегает круг веселый; Часто Гений ваш рыдал, А коварный сын Семелы, С Купидоном согласясь, Вел, наставленный судьбою, Вас, играя и смеясь, К мрачной гибели толпою…

6. Баратынский. Еще дальше по этому пути сублимации легкой поэзии пошел Баратынский. Свою преемственную связь с Дельвигом он, по-видимому, ощущал: строфа его знаменитого «Недоноска» с нестандартной последовательностью окончаний (МЖМЖ вместо обычного ЖМЖМ) заимствована из «Разговора с Гением»:

…Изнывающий тоской, Я мечусь в полях небесных, Надо мной и подо мной Беспредельных – скорби тесных!..

«Недоносок» – позднее стихотворение; к этому трагизму Баратынский шел постепенно. В первом его сборнике 4-ст. хореи держатся в традиционном кругу эпикурейства, альбома, эпиграммы:

…Прочь с нещадным утешеньем! Я минувшее люблю И вовек утех забвеньем Мук забвенья не куплю («Лета»);

Выдь, дохни нам упоеньем, Соименница зари; Всех румяным появленьем Оживи и озари!.. («Авроре Шернваль»);

Окогченная летунья, Эпиграмма хохотунья, Эпиграмма егоза… («Эпиграмма»).

В своде 1835 года программное стихотворение «Наслаждайтесь: все проходит…» от этого эпикурейского зачина уже переходит к упоминанию «богов праведных» в конце, а «Своенравное прозванье…» от предельно бытового предмета, домашнего прозвища, – к «тому миру» без «здешних чувственных примет». Здесь же напечатано и «Чудный град порой сольется…», явно ориентированное на аллегорическую стилистику Жуковского.

В «Сумерках» «Недоносок» с его трагизмом, выдержанным от начала до конца, остается уникален. Но остальные 4-ст. хореи (к которым Баратынский обращается все чаще) строятся по уже наметившейся схеме: от нейтрального зачина к возвышенной концовке. «Бокал» начинается эпикурейски: «Полный влагой искрометной, Зашипел ты, мой бокал!..» – но тотчас сообщается: «…Сластолюбец вольнодумный, Я сегодня пью один…», а концовка возвышается до

…И один я пью отныне! Не в людском шуму пророк – В немотствующей пустыне Обретает свет высок! Не в бесплодном развлеченьи Общежительных страстей – В одиноком упоеньи Мгла падет с его очей!

Точно таково же и по структуре, и по мысли стихотворение «Что за звуки? мимоходом Ты поешь перед народом, Старец нищий и слепой!..» – кончающееся: «…Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник! Попеченья гений твой Да отложит в здешнем мире: Там, быть может, в горнем клире Звучен будет голос твой!» Изолированным рецидивом античной радости (с Аполлоном, «пиитом» и Харитами) остается 12-стишие «Здравствуй, отрок сладкогласный!..». Зато полностью отрываются от легкой поэзии и переносят опору на сентенциозную традицию немецкой аллегорики у Жуковского «Предрассудок…» и «Ахилл»:

…Воздержи младую силу! Дней его не возмущай, Но пристойную могилу, Как уснет он, предку дай.

…И одной пятой своею Невредим ты, если ею На живую веру стал!

7. Вяземский. Третий современник Пушкина, Вяземский, отталкивается от легкой традиции иным способом – через песню, но не «народную» (как Дельвиг), а литературную, «куплетную». Ранние 4-ст. хореи Вяземского – это, как правило, именно комические куплеты: «Стол и постеля», «Воли не давай рукам», застольная «Две луны» и проч., вплоть до самой знаменитой – «Русского бога»:

…Бог метелей, бог ухабов, Бог мучительных дорог, Станций – тараканьих штабов, Вот он, вот он, русский бог. …Бог бродяжных иноземцев, К нам зашедших за порог, Бог в особенности немцев, Вот он, вот он, русский бог.

Отталкиваясь от песни, Вяземский иронически придает ей утрированный отстраняющийся пафос в стиле Дениса Давыдова («Эй да служба! Эй да дядя! Распотешил старина! На тебя, гусар мой, глядя, Сердце вспыхнуло до дна…», «…Здравствуй, русская молодка, Раскрасавица-душа, Белоснежная лебедка, Здравствуй, матушка зима!..»). От себя же он привносит в песню меланхолические мотивы:

…И в бесчувственности праздной, Между бдения и сна, В глубь тоски однообразной Мысль моя погружена… («Дорожная дума»);

Сердца томная забота, Безыменная печаль! Я невольно жду чего-то, Мне чего-то смутно жаль… («Хандра (песня)»).

От застольной песни за здравие приходят к Вяземскому 4-ст. хореи обоих «Поминок», 1854 и 1864 годов:

…В их живой поток невольно Окунусь я глубоко – Сладко мне, свежо и больно, Сердцу тяжко и легко.

Независимо от песни в 4-ст. хореи Вяземского входят разве что описательные стихи: «Петербургская ночь», «Ночь в Ревеле», «Степью», «Венеция», «Чуден блеск живой картины…», «Ни движенья нет, ни шуму…» – это явная экспансия тематики, характерной для его позднего 4-ст. ямба. Однако и здесь можно заподозрить связь с песней – точнее, с романсом – в самом начале этого ряда: «Петербургская ночь» с ее припевами («Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая. Голубая, Неба северного дочь!..») сочинена была явно под влиянием знаменитого романса И. И. Козлова «Венецианская ночь» (1825): «Ночь весенняя дышала Светло-южною красой; Тихо Брента протекала, Серебримая луной…» и т. д. (у Вяземского тоже «Весел мерные удары Раздаются на реке И созвучьями гитары Замирают вдалеке», как у гондол Козлова).

Очень интересно, что у Вяземского, как и у Пушкина, обе семантические линии – первоначальная легкость и наслаивающаяся тоска – скрещиваются в теме дороги (недаром уже «Русский бог» начинается с «…дорог»!). О том, что некоторые из этих «дорожных» стихотворений могли пародировать Пушкина (особенно «Бесов») и, в свою очередь, быть образцом для пародического «Путника» К. Пруткова, см. у К. Д. Зеемана[77 - См.: Seeman K. D. Del’vig, Vjazemskij und Puschkin, oder: Aspekte der Parodie // Zeitschrift f?r Slawistik. 1987. Bd. 32. S. 60–64 (с. 61–64).].

Колокольчик однозвучный, Крик протяжный ямщика, Зимней степи сумрак скучный, Саван неба, облака!.. («Дорожная дума»);

Колокольчик, замотайся, Зазвени-ка, загуди!.. Даль – невеста под фатою, Даль – таинственная даль!.. («Еще дорожная дума»);

Тройка мчится, тройка скачет, Вьется пыль из-под копыт… Русской степи, ночи темной Поэтическая весть! Много в ней и думы томной, И раздолья много есть… («Еще тройка»);

…Север бледный, север плоский, Степь, родные облака – Все сливалось в отголоски, Где слышна была тоска… («Памяти живописца Орловского»);

…В этой гонке, в этой скачке – Все вперед и все спеша – Мысль кружится, ум в горячке, Задыхается душа… («Ночью на железной дороге…»);

Были годы, было время – Я любил пускаться в путь… Только звонко застрекочет Колокольчик-стрекоза, Рифма тотчас вслед наскочит, Завертится егоза… («Дорогою»).

Но все это развивается у Вяземского лишь в зрелых стихах, после 1830 года, когда перелом в семантической традиции русского хорея уже совершился без него. И перелом этот обозначил направление в совсем неожиданную сторону.

8. Снова Давыдов. Полежаев. Переходя к младшим современникам Пушкина, мы должны неожиданно вернуться к Денису Давыдову – уже не раннему, а позднему, обратившемуся к теме любви, но сохранившему пафос, изощренный на «гусарских» стихах. В 1832 году он печатает стихотворение «Поэтическая женщина»:

Что она? Порыв, смятенье, И холодность, и восторг, И отпор, и увлеченье, Смех и слезы, черт и бог… —

а в 1834 году – «И моя звездочка», вариацию на тему «Пловца» Жуковского, только более упрощенную и с более высоким накалом пафоса:

Море воет, море стонет, И во мраке, одинок, Поглощен волною, тонет Мой заносчивый челнок…

Оба произведения имеют мгновенный успех – и с этих пор 4-ст. хорей все больше становится знаком эмоции (бурного пафоса, независимо от темы), нежели знаком темы (набора эпикурейских мотивов «легкой поэзии»).

Полежаев в ранних своих хореях («На смерть Темиры», 1829, даже «Романсы», 1831) еще держится мягких тонов эпикурейской поэзии; но после опыта в давыдовских теме и стиле:

…Завизжит свинец летучий Над бесстрашной головой, И нагрянет черной тучей На врага зловещий бой. Разорвет ряды злодея Смертоносный ураган, И исчезнет, цепенея, Ненавистный мусульман… —

он переносит этот стиль, вслед за «новым Давыдовым», и на любовно-элегическую тему. Это оборачивается двумя направлениями разработки: или утрированно-высоким бурным пафосом:

…Что мне солнце, что мне звезды! Что мне ясная лазурь! Я в груди, как в лоне бездны, Затаил весь ужас бурь… («На болезнь юной девы»);

На пиру у жизни шумной, В царстве юной красоты Рвал я с жадностью безумной Благовонные цветы. Отлетели заблуждений Невозвратные рои, И я мертв для наслаждений, И угас я для любви! («Грусть), —

или нагнетанием вещественной, чувственной яркости, часто сниженной:

…Чернобровка покрывалом Обвернула колыбель И ложится на постель. В темной горнице молчанье, Только тихое лобзанье… («Баю-баюшки-баю»);

…Мне самой мечтались прежде И козлы и петухи, Но не бойся – верь надежде – Нам они не женихи… («Сон девушки»)

(ср. такое же огрубление и в эпиграмме – «Притеснил мою свободу Кривоногий штабс-солдат…», и в песне – «Ахалук мой, ахалук, Ахалук демикотонный…»). Это отталкивание от традиционно-утонченной образности в направлении яркости и грубости было у Полежаева осознанным. Когда он пишет свою «Цыганку» «с загорелой красотою На щеках и на груди», он прямо указывает, что этот образ – полемика с «Вакханкой» Батюшкова: «…Узнаю тебя, вакханка Незабвенной старины: Ты коварная цыганка, Дочь свободы и весны…» и т. д.

9. Бенедиктов довершает начатое. Из тематического комплекса легкой поэзии он извлек тему любви и гиперболизировал ее так же, как «гусарский» Давыдов – тему вина и дружбы. И тому, и другому для этого был необходим повышенный пафос, но у Давыдова он прямо подсказывался бивачным фоном, у Бенедиктова же он контрастировал с его салонным фоном: именно в этом эмоциональном накале стал возможен тот стилистический сплав, который стяжал Бенедиктову такой успех у современников:

Кудри девы-чародейки, Кудри – блеск и аромат. Кудри – кольца, струйки, змейки, Кудри – шелковый каскад… («Кудри»);

Ты глядишь, очей не жмуря, И в очах кипит смола, И тропическая буря Дышит пламенем с чела… («К черноокой»);

Гений тьмы и дух Эдема, Мнится, реют в облаках, И Коперника система Торжествуют в их глазах… («Вальс»).

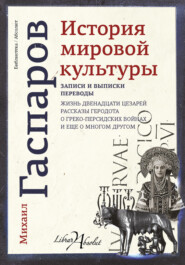

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67