По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

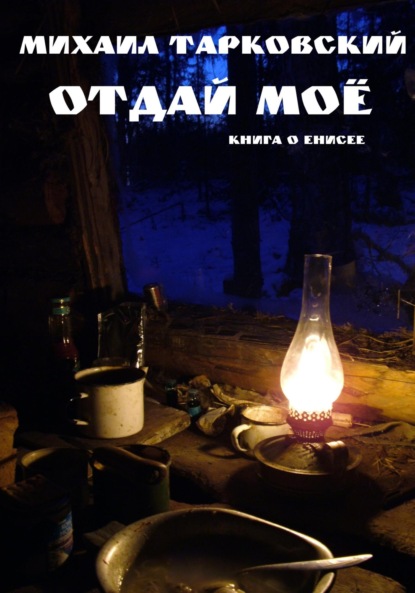

Отдай моё

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Вот и противно, что ждёт, – упирался Митя. Хромых считал это слюнями:

– Да пусть подавится – главное определенность.

Но соглашался:

– Тошно с козлами дело иметь. Дал тут одному шифер, и до сих пор вытянуть не могу, до того на отдачу тяжелый.

Митя сказал, что тоже отдал одному коленвал, но с самого начала знал, что тот не вернет.

– Легко достался – легко ушел, – холодно усмехнулся Хромых, и даровое Митино имущество который раз стало поперек горла.

6.

Умер Елизарыч, однажды нагрузившись так, что забыл проснуться, и навсегда проспал свою станцию. Пошли другие почтари – какой-то Апполоныч, приехавший из Алма-Аты дорабатывать пенсию, молодая бабёнка, ещё кто-то малоприметный. Все старательно начинали, были обостренно-вежливыми и предупредительными, а потом ломались – видно до Елизарыча с его железной похмельной хваткой им и вправду по выражению лебедёвцев было "как до Москвы раком". А вскоре урезали почтовые деньги. С осени отменили самолеты, пустили редкий вертолёт, а с весны перестали ходить почтовые катера, и почту передавали то со знакомым капитаном пассажирского теплохода, то на рыбнадзорском катере.

Вскоре заговорили и вовсе об упразднении почты в Лебеде, но до этого не дошло, зато учудили реформу почты, новое укрупнение, закрыв добрую половину отделений. Получалось – первый раз укрупнили: из Дальнего, Новоселова и Лебедя оставили один Лебедь, а потом и его добили, хоть и не в лоб, но испотишка, выкинув из почтовых справочников и лишив самого красивого – имени. Лебедёвская почта шла теперь на Лесозаводский, большой поселок на юге района, живший изведением ценнейшего бора.

– Будто кому-то нас разбить, разобщить надо, – рычал Хромых, – доехать нельзя, дак хоть в справочник залезть деревню найти. И это отняли. Хре. Но. Го. Ловые!

Раньше Енисейская сторона была крепко и надёжно перевязана конской поступью, скрипом саней, звоном бубенцов – узелками станков, немноголюдных и как раз таких, чтоб жить, не толкаясь в тайге и на реке, а, когда укрупнили, словно повыдергав зубы из ровного ряда, то вышло на сотню вёрст по одному непомерному поселку, где люди, сидя друг у друга на шее, толпой выхлестывали всё живое вокруг. То густо, то пусто зажили. И утеряла жизнь свою скрипучую поступь, став размашистей и жиже, словно каждый удар прогресса сводил на нет веками нажитую прочность, а тяга к этой прочности осталась, и как ветер тянула назад, а годы вперед, и всё как-то расслоилось, поползло в противоток, как, бывает, облака по небу, и казалась, сама правда незаметно, под шумок, под грохот заводов и рёв двигателей, тихой струйкой развернулась и потекла в обратную сторону.

Один старик рассказывал, как ещё до войны пошли на яму, где обычно после ледостава рыбачили стерлядь, и выдолбили прорубь в виде креста. Приехавший из Верхне-Имбатска священник, освятил воду в иордани, и в ней купались люди.

Митя представил, как работали мужики пешнями, вырубая крестообразную нишу сначала по-сухому, черпали хрустальную крошку, а когда пробили дно, хлынула в дырку бугристая темно-синяя вода, всё подробно и гибко заполняя, отливаясь крестом, и встав почти вровень с краями, не успокоилась до конца, а продолжала тихо ходить и дышать. Потом убирали пешнями оставшиеся в дне ледяные перемычки – и непослушные обломки кто уталкивал под лёд, а кто вычерпывал черпаком. Гранёные борта стеклянно просвечивали сквозь синюю воду, и было странно – обычно твердый и холодный крест покоится в мягком и живом – в воздухе, воде ли, а тут – сам живой, струящийся – посреди твёрдого и холодного.

Митя представлял, как выглядел крест со дна Енисея: брезжил, серебрился, бросая слабеющий отсвет на каменистое дно, и будто освящая небесным светом и рыбу, данную человеку Богом для пропитания, и бесконечные вёрсты текучей воды. Представлял ещё и по-другому: с высокого яра. Уходило вдаль полотно Енисея с цепочками торосов, плоско выделялась большая белая гладуха с крестом, и казалось, крест сорвался с чьей-то горячей груди, и протопив лёд, упал на дно великой реки, а тот, с чьей груди он сорвался, так и мечется по стылым просторам со страшно пустой шеей.

7.

Важные письма обычно приходили весной, словно намёрзшие за долгую зиму новости наконец оттаивали и спешили нагнать упущенное. Письмо было подписано незнакомым почерком, но оказалось от мамы. Отправленный со знакомой до Красноярска, конверт истёрся в поезде и та переложила его в новый, переписав адрес. Похожая история произошла однажды с тети Лидиным письмом, которое бабка отправила вместе со студентами на барже. Ребята ползли неделю, питались водкой, и сложенное вдвое письмо так истрепалось в нечистом кармане, что на почте, переложив послание в новый конверт, балбесы так и замерли с раскрытыми ртами – расшифровать на измызганной бумаге бабкины каракули было немыслимо. Написали, как поняли: БОРЫ ПОПОЛОН АЛИ ЗИНЬОН. Нечто антично-международное: не то дары Апполона, не то какой-то Али Зиньон, французский араб, что ли. Колотясь от истерики, бросили в ящик, еле в щель попав.

– Борыпополон ализиньон! – вопил Митя, хлопая себя по ляжкам и прыгая по комнате, – боры пополон!

Мама писала, что отец поправляется, что он в Лондоне и приглашает Митю в гости. И еще, что она нашла целительницу: "приедешь – снимет твою астму, как рукой".

Просыпаясь по утрам, вскакивал, переживал, не приснилось ли, действительно в письме так все написано, и возясь с дизелем, беспокоился, на месте ли добыча, как собака после выстрела, норовит проверить, прихватить зверька у хозяина за поясом. И кричал:

– Боры Пополон! Али Зиньон!

Означало это, между прочим: "п. Бор, Поповой Альбине Зиновьевне".

ГЛАВА III

Литр бензина. – Папин крест. -

Астрология – Собрание. -

Отдай мое. – Евгений Михайлович.

1.

Пол лета прошло на Таймыре, остаток в Дальнем, в конце августа Митя собрался в Москву. Ехал до Камня на деревянной лодке, чтобы на обратном пути затариться горючим – в Дальнем с ним поджало. В лодке бочка и рюкзак. В рюкзаке напечатанные рассказы, кусок осетрины и бутылка магазинного спирта.

Митя тарахтел на деревяшке весь день и к Порогу подошел в темноте. У Осиновского осерёдка стояла знакомая каэска, Митя подъехал. Глаза у вышедших мужиков блестели:

– Митяй, здорово! Ты куда собрался на ночь глядя?

– В Камень. Здорово, Ванька!

– Никаких Камней! Никанорыч, забирай у него веревку!

Из утробы кубрика доносился бойкий лязг ложек. "На-сто-я-щщая уха"… – говорил кто-то с необыкновенной расстановкой и ударяя на слово "уха".

– Переночуешь по-человечьи, – продолжал Ванька, – завтра поедешь. Заодно бича этого заберешь. Он остохренел уже.

– Какого бича?

– Да тут свалился на нашу голову. Убил кого-то. Убежал. А потом до того ему все обрыдло, комары и все прочее… На плотике шкондыбает вдоль берега, мокрый как хлющ – дождь. А тут из Комсы Кирька Щенин едет, тот машет. Чо такое? Так и так. Надоело все – скорее бы уж поймали. Сдай меня в Камень. Кирька: Мне некогда, я по самоловы еду – до Калягина могу подбросить. Давай хоть до Калягина. В Калягине сидел трое суток, настофигинел всем. Сначала охраняли, потом плюнули. Потом Славка Куклин в Суломай ехал, забрал, у Ножевых Камней Мартимьяну Пирожкову передал, тот Афоне Зибзею сбагрил, а Афонька уж нам. Мишкой звать. Спит сейчас, как тарбаган.

Проснулся Митя еще потемну. В окне мягко и стремительно пронеслось вниз судно, как лунами опоясанное иллюминаторами. Митя вышел на палубу, сапоги цепко держали влажный металл. На востоке чуть синело. Хребты были чёрными, а небо тёмно-синим, ясным, с узкой чёрной полосой на севере и яркими высокими звездами. Вверху глухо шумел порог. Серёдка неслась стрелой, а отставшая от неё вода завивалась, плеща в берега. Валясь в стороны, буровил буй, и вода, обтекая его, журчала на разные, но одинаково задумчивые лады. Чёрная деревяшка медленно ходила по кругу на веревке. Капот был в испарине.

Беглый оказался заспанным мужичком, похожим на постаревшего Лермонтова, с черными живыми глазками, и по всей голове кругло заросший щетиной. За всю дорогу он сказал фразы две: с утра: "Курить есть?", и когда Митя, разбираясь с заглохшим мотором, дёрнул, но тот не завёлся, проконстатировал: "Не фурдымайло". Уже показались на берегу ёмкости и антенны, когда стало кончаться горючее. Митя вылил в литровую банку остатки из бака, опустил туда шланг, и тот с похмельной жадностью высосал желтый бензин, едва они поравнялись с косой, на которой сидели у мотоцикла парень с девчонкой.

– Братан, литру дам – сам на подсосе, – сказал парень, ударив на "дам".

Обогнули мыс и поравнялись с балками. Митя понял, что опять не хватит, и ткнулся в берег напротив высоченной лестницы, по которой медленно ступал седобородый дед. Бензин у него был, но дома, и Митя поднялся с ним в поселок.

Улица как труба гудела – пахло выхлопом и пылью, обдав музыкой, пронеслась машина, мчались мотоциклы, шли люди: накрашенная девушка в чёрных чулках и розовой юбке, кто-то в костюме, вдали ревел двигателями самолет – всё кипело, билось, словно зуд большого мира отдавался сюда по авиатрассе, как по длинной и гибкой доске. В выгоревшем таёжном тряпье, напитанный ветром, словно был пористым, как листвяжная кора, и, как кора, красный от загара, с банкой прозрачного золотого бензина Митя возвращался обратно. Енисей лежал огромно и спокойно, чуть качаемый ветерком, и казалось два мира разделены не кромкой угора, а чем-то прочным, как граница, которую Митя дважды пересёк, так что одна жизнь контрабандно протекла в другую.

Митя глянул на крошечную лодку, и вздрогнул, не увидя там столбиком сидящего Мишку, только тупо темнела ржавая бочка. Сбегая по бесконечной лестнице Митя представлял, каким подарком для Мишки стала и бутылка, и запасная одежда, и малосольная осетрина, которую он наверняка разрежет на митиных записках, несмотря на сходство с Лермонтовым. Во весь опор Митя подбежал к лодке. Мишка сидел за бочкой, опершись на неё спиной, и вытянув ноги, глядел в Енисей.

После Красноярска пахнущий простором и опилками Камень казался студёным, диким, долгожданным, а после тайги, наоборот, едва не столицей, обрушиваясь взбудораженными пассажирами, валящими из подсевшего самолёта, надушенными диспетчершами, которые не говорят, есть ли места, а судачат, мол, "взяла Наташке курточку, а не знай, может дорого", пока та, что помоложе, не бросит в окошко: "Паспорт давайте".

На следующий день Митя вылетел в Красноярск, и поспев на Южно-Сахалинский рейс, сидел в самолёте у окна, бездумно листая газету. Беглый Мишка и беготня с банкой бензина казались уже бесконечно далёкими. Голова была занята предстоящей поездкой к отцу, и как бывает, чем ближе радостное событие, тем страшнее за него, кажется, оно вот-вот сорвётся, и поводы для беспокойства пухнут, как грибы после дождя: всё ли ладно с паспортом, что это за виза, о которой все так серьёзно говорят, и почему так вздрагивает самолет, когда давно уже набрали высоту?

Митя решил думать о чем-то спокойном и хорошем, все мысли крутились вокруг отца, и он стал вспоминать, как летом Глазов приезжал к ним в деревню. Однажды он утопил крестик, купаясь в пруду. Разбежавшись, отец очень круто и туго вошел в его толщу, долго не появлялся, и о его перемещении говорила лишь череда мощных бугров вывернутой воды. Всплыв у другого берега, он вдруг заводил рукой по шее, и лицо его исказило выражение почти детской паники.

Крест этот подарил Глазову какой-то загадочный "добрый человек", скорей всего, женщина. Прежние бесконца терялись – то падали в подполье бани, то цепочки рвались, цепляясь за ветки. Последнему, новому кресту он подобрал крепчайший шнурок и проносил его, не снимая, несколько лет.

Часа два Глазов с Митей искали крест в пруду, ныряя до рези в глазах, бродя, склонив головы, глядя сквозь переливчатую толщу на песчаное дно. В зелёной воде отражалось небо и солнце, и приходилось приближать лицо вплотную и отгораживаться от света ладонями. Кто-то плескался и визжал, народу прибавлялось, и поиски прекращались до утра. Наутро солнце било донизу, но то ли дно было слишком взрыто ногами купальщиков, то ли искали не там – креста не было. Ближайшую церковь оказалась закрыта.

Искали в Хамовниках, в Храме всех Святых, в Храме Покрова Божьей Матери на Лыщиковой Горке. Были похожие, и Глазов едва не купил один, в последний момент передумав, и женщина из церковной лавки покачала головой: " Так без креста и ходите…"

Глазов любил терять, а после находить. Он терял записные книжки, складные ножи, зажигалки, но никогда не впадал в панику, а дотошно обследовал лужайку, где обронил ключ, ползал на коленях, раздвигал траву и ощупывал землю, вспоминал, как и куда шёл, и в конце концов находил, и ничем не примечательный день как озарялся.

На выходные Глазов снова приехал в деревню. Митя забрался в машину, где жарко пахло чехлами и бензином, и они поехали в Сергиев Посад в последней надежде найти этот редкий и простой, будто вырубленный, крест, по нелепому выражению одного из торговцев, "снятый с производства". Они и нашли его в третьей по счету лавке.

В храм Глазов вошел с крестом. Темный аскетический иконостас уходил ввысь, и туман, в котором он терялся, был таким сухим и крепким, что казалось, многовековой настой молитв скопился под куполом. Раздались голоса певчих, из которых особенно выделялся голос одной молодой женщины, необыкновенно чистый и пронзительный одновременно. Казалось в нем смешались и смирение, и отвесный взлет души, и величайшая надежда, и отчаянный вызов миру, и при этом голос был неимоверно женский, и это женское действовало на Митю с особенной силой. У неё было правильное лицо и прекрасные огромные глаза, и она неуловимо напоминала мать. За этими вздетыми горящими очами, за прядью, выпавшей из-под чёрного платка серели скосы стен с затёртыми росписями. И навсегда отлились в памяти выморенный временем иконостас, и туман под куполом, и женский голос, и папин вернувшийся крестик, и душа вдруг перестала помещаться, и наполнив глаза, пролилась через край, и так легко сразу стало, что показалось – чуть толкнись ногой и сам взлетишь дымком под сизый купол.