По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

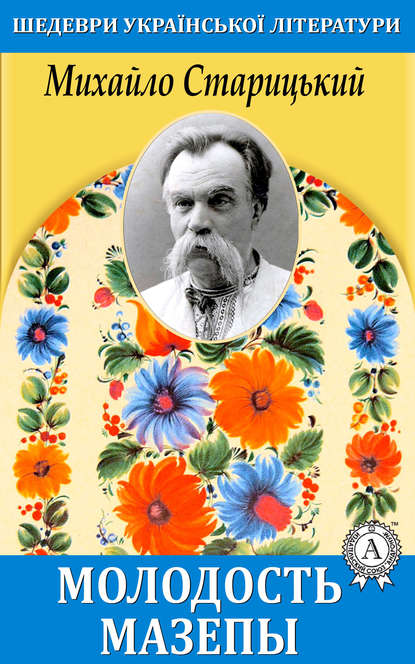

Молодость Мазепы

Автор

Жанр

Год написания книги

2016

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Тем временем в ворота вошли с радостным мычаньем коровы, волы и две лошади, весь остальной табун ночевал в степи. Вслед за ними вошли двое рабочих. Ворота заперли, засунули тяжелые засовы. Поручивши девчатам подавать вечерю, баба вынесла дойницу и принялась доить коров.

В ожидании ужина все притихли, каждый погрузился в свои думы. Во дворе улеглась суета; слышалось только слабое журчанье сцеживаемого в дойницу молока.

Наступила тихая минута. Солнце уже скрылось, мягкие тени закрыли весь двор; в голубом небе сверкнула робко первая звездочка; со степи веяло нежным ароматом… Час вечернего отдыха подкрадывался незаметно к заброшенному уголку. Дед охватил рукою проходившую мимо Галину и, притянувши ее к себе, о чем-то глубоко задумался…

Казалось и все кругом во всей природе занемело и притихло в ожидании желанного покоя…

Вдруг среди полной тишины послышался явственно издали частый и поспешный конский топот. Собаки залаяли. Все вздрогнули и переглянулись.

– Чужие, – прошептал дед, поднимаясь тревожно.

При раздавшемся стуке копыт, две девчины бросились друг к другу и, схватившись за руки, насторожились, как две газели, готовые унестись при первой опасности.

– Коли что, так в «льох», под колоду, – заметил им дед, направляясь к воротам, – да стойте, – кажись, не татары; собаки не так брешут, не с подвоем.

Собаки действительно рвались на цепях и прыгали в разные стороны со страшным лаем, зачуяв чужих, но выть при этом не выли. На лай прибежал рабочий, в белой сорочке и таких же штанах, стянутых ремнем, на котором висел длинный кинжал, с вилами в левой руке и топором в правой. Рабочий был атлетического сложения, обнаружившего необычайную силу; не старое еще бронзового цвета лицо его можно было бы назвать даже красивым, если бы его не уродовали страшные шрамы; в лице этом было особенное сосредоточенное выражение, свойственное глухим или немым. Он догнал у ворот деда.

– А ты бы, Немото, захватил на всякий случай и «спыс», – бросил ему Сыч на ходу.

– Ги! ги! го-го! – промычал как-то странно рабочий, потрясая вилами и топором.

– Ну, ну! – согласился на его энергичные жесты дед и, стукнув клинком сабли в ворота, крикнул, – а кого Бог несет?

– Пугу! Пугу! – послышалось из-за ворот.

– Казак с Лугу?

– Он самый, любый дяче!

– Хе, да это свои, да еще знакомые видно, – обрадовался Сыч, – войдите с миром! – и он отсунул у ворот засов, а наймыт поторопился растворить их гостеприимно. На широкий, заросший редкими дубами двор въехали на взмыленных конях четверо всадников-казаков, с высокими копьями у стремян и с мушкетами за плечами; у каждого из них висело кроме того у левого бока по сабле, а за широкими поясами торчало по паре «пистолив». Первый въехавший казак был пожилых лет; в «оселедци» его, закрученном ухарски за ухо, пестрели уже серебристые нити, а усы были посыпаны снегом; красивое, мужественное лицо хранило еще непоблекшую свежесть; только между энергично очерченных бровей лежала уже глубокая складка, свидетельствовавшая о пережитых душевных страданиях, а грустное выражение глаз обнаруживало, что страдания сроднились и срослись с ним совсем. Три остальных спутника были помоложе: один, совершенный юнец с едва пробивающимся на верхней губе черным пушком, с орлиным, выдающимся на худом оливковом лице носом, с огненными глазами, оттененными широкою, черною, сросшеюся на переносье бровью и с черной же чуприной; черты лица его были резки и дышали дикой отвагой.

Два остальных казака были средних лет, типичные запорожцы; у одного левый глаз был выбит очевидно пулей, так как у переносья виднелся круглый, рубцеватый шрам.

III

Сумерки, особенно среди высоких деревьев, уже сильно сгустились и не позволяли Сычу разглядеть приближавшуюся к нему фигуру; он только хмурился, приставивши козырьком ладонь к глазам, и ворчал:

– От, «слипують» очи, хоть выколи!

– Да что же это? Не узнаешь таки меня, друже мой Сыче?

– Воскликнул мягким, приятным голосом старший казак, распростерши широко руки.

– Господи, Спасе мой! Да неужто! – и дед протер еще раз слезящиеся глаза.

– Гай, гай, голубе! – укорил незнакомец, обнимая оторопевшего деда. – Значит, ты все-таки меня не признал, – либо прошлое забыл, – либо похоронил меня рано… Да Богун же, Богун Иван, «сывый» мой орле?

– Богун? – вскрикнул восторженно дед. – Сокол наш? Отрада наша? Вот так «велыкдень»! – и, взявши в обе руки голову старого друга, стал порывисто целовать ее, приговаривая взволнованным голосом, – откуда мне сие? Ныне отпущаеши…

– Не познал таки, а? Старче мой любый! – говорил, улыбаясь, Богун. – Изменился, видно, и здорово? С временем, брат, ничего не поделаешь: не «налыгаеш» его, как вола за рога: летит себе и устали не ведает, да знай лишь посыпает «чупрыны» морозом… Вот и твою голову да усы облило молоком…

– Хе, давно уже, – засмеялся Сыч, – теперь уже не белеть я стал, а желтеть… а скоро зеленеть буду… Да что же мы стоим? До «господы» прошу «честное товарыство»! – поклонился он приветливо стоявшим за Богуном казакам.

– А я-то хорош, – засмеялся Богун, – разболтался со старым приятелем и не знакомлю с ним своих товарищей! Вот этот малеванный – полковник Ханенко, козарлюга добрый, как долбанет «спысом», так словно шилом проймет, а вот этот Безокий – наш куренной атаман, садит пулю на пулю… Правда, одна пуля вражья прохватила сдуру и ему око, та дарма, – он и другим лучше нас высмотрит сердце ворожье… А этот юнец – хорунжий Палий, завзятый сичовик, козарлюгой будет, – «молоде, та гаряче».

Сыч каждого из представленных обнимал и приговаривал:

– Роди, Боже, побольше такого лыцарства!

Безокий долго присматривался к хозяину, а потом, рассмеявшись, заметил:

– Хе, пане господарю, изменило, видно, меня калечество, что не признал старого знакомого, а ведь мы встречались и в Сичи, да и здесь на хуторе.

– Кто? кто? стой, брате! – заволновался дед и, нагнувшись близко к лицу казака, вскрикнул, – да, чи не любый ли лях мой, не Остап ли Гуляницкий?

– Он самый и есть, пане добродию. И казак, в свою очередь, обнял деда. Все направились к хате. Дед от радости суетился, теряясь и путаясь в приказаниях.

– Гей! – кричал он наймыту, – овса, а то и пшеницы насыпь коням, да расседлай их, а на ночь стреножь и выпусти на леваду: там добрый пырей… Да гукни еще на дивчат, – попрятались верно с переполоху, – скажи им, что не мосцивые паны, не татары, а свои, да еще какие свои – кровные, братья родные! Галине скажи, что дядько любый Богун: обрадуется она страх, – суетился и делал распоряжения дед, забывая, что не все их мог выполнить Немота, – пускай баба готовит вечерю, а дивчата пусть тащут сюда кухли, да наточат в жбан холодного пива; с дороги, да с засухи сначала след прополоскать горло.

– Гм! го-а! – промычал наймыт, жестикулируя усердно.

– Что он, немой? – спросил Ханенко.

– Потоцкого «жарты», – ответил, мотнув головой, дед. Все нахмурились и уставились в землю глазами.

– Ну, просим же вас, панове, до «господы», – припрашивал снова дорогих своих гостей радушно хозяин, показывая на низенькую хату, окутанную терном и вишняком, – а то, может быть, усядемся вон под теми деревьями на прохладе, – вечер чудесный.

– Где хочешь, мой друже, – отозвался Богун, – только не хлопочи очень и не уходи: ты сам нам «найлюбшый». Ведь это же он, братцы, первый начал языком от звона гладить панов.

– Ха, ха, ха! Знаем! – засмеялись дружно товарищи.

Через несколько минут был раскинут на лужайке под» дубняком ковер, и на нем брошено пять сафьянных подушек, а посредине стоял уже жбан с холодным черным пивом и несколько увесистых кухлей. На дубе был подвешен фонарь. Гости расселись по-турецки вокруг и принялись с наслажденьем за освежительный напиток.

– Эх, важно! – крикнул Богун, наливая себе второй кухоль.

– Чего лучше, после «спекы», – одобрили другие.

– Пейте во здравие, – потчевал всех радушно хозяин, – натомились верно, друзи? Давно в дороге?

– Да, третий день не слазим с коня, – ответил Богун, – как «рушылы» с Хортицы, да вот только здесь по-людски отпочить доведется: это я их направил в логовище славного нашего дяка Сыча, а сколько лет самому не доводилось завертывать сюда; едва, едва потрапил.

– Почитай, что со смерти нашего славного, «незабутнього» батька Богдана…

– Что ты, голубь? – изумился Богун. – Да ты поселился здесь года три спустя после смерти Богдана, а сколько лет потом я езжал сюда и сам, и с «товарыством»?

– Так, так, что я? – усмехнулся Сыч, покачав головой. – Не то память стала стара, не то пришибла ее наша «туга», а сколько воды уплыло, сколько слез, ох, ох! – простонал он, а потом, чтобы перемочь набежавшую грусть, обратился к куренному Гуляницкому, – а тебе, лыцарю мой, ляше хороший, великое, щырое спасибо за ласку, что завернул с моим другом единым и с «товарыством» славным в курень мой; ведь большей радости я и придумать не мог бы… Давно уже я поселился здесь среди бесконечной степи, как в келье, отшельником и ко мне, особенно в последнее время, почти не долетают вести, что творится у нас на гетманщине.

– Благую часть избрал еси, друже мой любый, – отозвался Богун, – с Богом лишь под небом широким беседовать, а про людей забыть… «Цур» им! Добра от них не дождешься, а одно лишь зло сеют кругом.

В ожидании ужина все притихли, каждый погрузился в свои думы. Во дворе улеглась суета; слышалось только слабое журчанье сцеживаемого в дойницу молока.

Наступила тихая минута. Солнце уже скрылось, мягкие тени закрыли весь двор; в голубом небе сверкнула робко первая звездочка; со степи веяло нежным ароматом… Час вечернего отдыха подкрадывался незаметно к заброшенному уголку. Дед охватил рукою проходившую мимо Галину и, притянувши ее к себе, о чем-то глубоко задумался…

Казалось и все кругом во всей природе занемело и притихло в ожидании желанного покоя…

Вдруг среди полной тишины послышался явственно издали частый и поспешный конский топот. Собаки залаяли. Все вздрогнули и переглянулись.

– Чужие, – прошептал дед, поднимаясь тревожно.

При раздавшемся стуке копыт, две девчины бросились друг к другу и, схватившись за руки, насторожились, как две газели, готовые унестись при первой опасности.

– Коли что, так в «льох», под колоду, – заметил им дед, направляясь к воротам, – да стойте, – кажись, не татары; собаки не так брешут, не с подвоем.

Собаки действительно рвались на цепях и прыгали в разные стороны со страшным лаем, зачуяв чужих, но выть при этом не выли. На лай прибежал рабочий, в белой сорочке и таких же штанах, стянутых ремнем, на котором висел длинный кинжал, с вилами в левой руке и топором в правой. Рабочий был атлетического сложения, обнаружившего необычайную силу; не старое еще бронзового цвета лицо его можно было бы назвать даже красивым, если бы его не уродовали страшные шрамы; в лице этом было особенное сосредоточенное выражение, свойственное глухим или немым. Он догнал у ворот деда.

– А ты бы, Немото, захватил на всякий случай и «спыс», – бросил ему Сыч на ходу.

– Ги! ги! го-го! – промычал как-то странно рабочий, потрясая вилами и топором.

– Ну, ну! – согласился на его энергичные жесты дед и, стукнув клинком сабли в ворота, крикнул, – а кого Бог несет?

– Пугу! Пугу! – послышалось из-за ворот.

– Казак с Лугу?

– Он самый, любый дяче!

– Хе, да это свои, да еще знакомые видно, – обрадовался Сыч, – войдите с миром! – и он отсунул у ворот засов, а наймыт поторопился растворить их гостеприимно. На широкий, заросший редкими дубами двор въехали на взмыленных конях четверо всадников-казаков, с высокими копьями у стремян и с мушкетами за плечами; у каждого из них висело кроме того у левого бока по сабле, а за широкими поясами торчало по паре «пистолив». Первый въехавший казак был пожилых лет; в «оселедци» его, закрученном ухарски за ухо, пестрели уже серебристые нити, а усы были посыпаны снегом; красивое, мужественное лицо хранило еще непоблекшую свежесть; только между энергично очерченных бровей лежала уже глубокая складка, свидетельствовавшая о пережитых душевных страданиях, а грустное выражение глаз обнаруживало, что страдания сроднились и срослись с ним совсем. Три остальных спутника были помоложе: один, совершенный юнец с едва пробивающимся на верхней губе черным пушком, с орлиным, выдающимся на худом оливковом лице носом, с огненными глазами, оттененными широкою, черною, сросшеюся на переносье бровью и с черной же чуприной; черты лица его были резки и дышали дикой отвагой.

Два остальных казака были средних лет, типичные запорожцы; у одного левый глаз был выбит очевидно пулей, так как у переносья виднелся круглый, рубцеватый шрам.

III

Сумерки, особенно среди высоких деревьев, уже сильно сгустились и не позволяли Сычу разглядеть приближавшуюся к нему фигуру; он только хмурился, приставивши козырьком ладонь к глазам, и ворчал:

– От, «слипують» очи, хоть выколи!

– Да что же это? Не узнаешь таки меня, друже мой Сыче?

– Воскликнул мягким, приятным голосом старший казак, распростерши широко руки.

– Господи, Спасе мой! Да неужто! – и дед протер еще раз слезящиеся глаза.

– Гай, гай, голубе! – укорил незнакомец, обнимая оторопевшего деда. – Значит, ты все-таки меня не признал, – либо прошлое забыл, – либо похоронил меня рано… Да Богун же, Богун Иван, «сывый» мой орле?

– Богун? – вскрикнул восторженно дед. – Сокол наш? Отрада наша? Вот так «велыкдень»! – и, взявши в обе руки голову старого друга, стал порывисто целовать ее, приговаривая взволнованным голосом, – откуда мне сие? Ныне отпущаеши…

– Не познал таки, а? Старче мой любый! – говорил, улыбаясь, Богун. – Изменился, видно, и здорово? С временем, брат, ничего не поделаешь: не «налыгаеш» его, как вола за рога: летит себе и устали не ведает, да знай лишь посыпает «чупрыны» морозом… Вот и твою голову да усы облило молоком…

– Хе, давно уже, – засмеялся Сыч, – теперь уже не белеть я стал, а желтеть… а скоро зеленеть буду… Да что же мы стоим? До «господы» прошу «честное товарыство»! – поклонился он приветливо стоявшим за Богуном казакам.

– А я-то хорош, – засмеялся Богун, – разболтался со старым приятелем и не знакомлю с ним своих товарищей! Вот этот малеванный – полковник Ханенко, козарлюга добрый, как долбанет «спысом», так словно шилом проймет, а вот этот Безокий – наш куренной атаман, садит пулю на пулю… Правда, одна пуля вражья прохватила сдуру и ему око, та дарма, – он и другим лучше нас высмотрит сердце ворожье… А этот юнец – хорунжий Палий, завзятый сичовик, козарлюгой будет, – «молоде, та гаряче».

Сыч каждого из представленных обнимал и приговаривал:

– Роди, Боже, побольше такого лыцарства!

Безокий долго присматривался к хозяину, а потом, рассмеявшись, заметил:

– Хе, пане господарю, изменило, видно, меня калечество, что не признал старого знакомого, а ведь мы встречались и в Сичи, да и здесь на хуторе.

– Кто? кто? стой, брате! – заволновался дед и, нагнувшись близко к лицу казака, вскрикнул, – да, чи не любый ли лях мой, не Остап ли Гуляницкий?

– Он самый и есть, пане добродию. И казак, в свою очередь, обнял деда. Все направились к хате. Дед от радости суетился, теряясь и путаясь в приказаниях.

– Гей! – кричал он наймыту, – овса, а то и пшеницы насыпь коням, да расседлай их, а на ночь стреножь и выпусти на леваду: там добрый пырей… Да гукни еще на дивчат, – попрятались верно с переполоху, – скажи им, что не мосцивые паны, не татары, а свои, да еще какие свои – кровные, братья родные! Галине скажи, что дядько любый Богун: обрадуется она страх, – суетился и делал распоряжения дед, забывая, что не все их мог выполнить Немота, – пускай баба готовит вечерю, а дивчата пусть тащут сюда кухли, да наточат в жбан холодного пива; с дороги, да с засухи сначала след прополоскать горло.

– Гм! го-а! – промычал наймыт, жестикулируя усердно.

– Что он, немой? – спросил Ханенко.

– Потоцкого «жарты», – ответил, мотнув головой, дед. Все нахмурились и уставились в землю глазами.

– Ну, просим же вас, панове, до «господы», – припрашивал снова дорогих своих гостей радушно хозяин, показывая на низенькую хату, окутанную терном и вишняком, – а то, может быть, усядемся вон под теми деревьями на прохладе, – вечер чудесный.

– Где хочешь, мой друже, – отозвался Богун, – только не хлопочи очень и не уходи: ты сам нам «найлюбшый». Ведь это же он, братцы, первый начал языком от звона гладить панов.

– Ха, ха, ха! Знаем! – засмеялись дружно товарищи.

Через несколько минут был раскинут на лужайке под» дубняком ковер, и на нем брошено пять сафьянных подушек, а посредине стоял уже жбан с холодным черным пивом и несколько увесистых кухлей. На дубе был подвешен фонарь. Гости расселись по-турецки вокруг и принялись с наслажденьем за освежительный напиток.

– Эх, важно! – крикнул Богун, наливая себе второй кухоль.

– Чего лучше, после «спекы», – одобрили другие.

– Пейте во здравие, – потчевал всех радушно хозяин, – натомились верно, друзи? Давно в дороге?

– Да, третий день не слазим с коня, – ответил Богун, – как «рушылы» с Хортицы, да вот только здесь по-людски отпочить доведется: это я их направил в логовище славного нашего дяка Сыча, а сколько лет самому не доводилось завертывать сюда; едва, едва потрапил.

– Почитай, что со смерти нашего славного, «незабутнього» батька Богдана…

– Что ты, голубь? – изумился Богун. – Да ты поселился здесь года три спустя после смерти Богдана, а сколько лет потом я езжал сюда и сам, и с «товарыством»?

– Так, так, что я? – усмехнулся Сыч, покачав головой. – Не то память стала стара, не то пришибла ее наша «туга», а сколько воды уплыло, сколько слез, ох, ох! – простонал он, а потом, чтобы перемочь набежавшую грусть, обратился к куренному Гуляницкому, – а тебе, лыцарю мой, ляше хороший, великое, щырое спасибо за ласку, что завернул с моим другом единым и с «товарыством» славным в курень мой; ведь большей радости я и придумать не мог бы… Давно уже я поселился здесь среди бесконечной степи, как в келье, отшельником и ко мне, особенно в последнее время, почти не долетают вести, что творится у нас на гетманщине.

– Благую часть избрал еси, друже мой любый, – отозвался Богун, – с Богом лишь под небом широким беседовать, а про людей забыть… «Цур» им! Добра от них не дождешься, а одно лишь зло сеют кругом.