По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

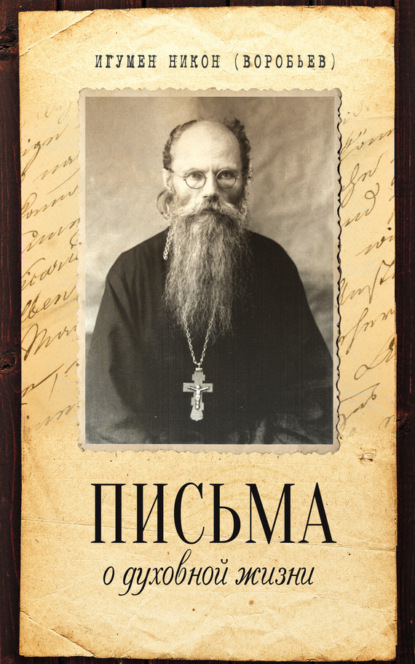

Письма о духовной жизни

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

«Ешь, пей, веселись» – этот девиз не устраивал ни его сознание, ни, тем более, его сердце.

Эти два года жизни были у него временем непрерывного подвига, настоящего аскетизма. Впервые он познакомился здесь с творениями святых отцов, впервые, по существу, с Евангелием. Вот что рассказывал батюшка об этом периоде:

«И только у святых отцов и в Евангелии я нашел действительно ценное. Когда человек начнет бороться с собой, будет стремиться идти путем евангельским, то ему святые отцы сделаются необходимыми и своими родными. Святой отец – уже родной учитель, который говорит душе твоей, и она воспринимает это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философии и всякие сектантские гадости, так, наоборот, как к родной матери, приходил к отцам. Они меня утешали, вразумляли, питали.

Потом [в 1917 г.] Господь дал мысль поступить в Московскую духовную академию. Это много для меня значило». По его словам, благодаря лекциям, прежде всего, отца Павла Флоренского он получил здесь теоретическое обоснование бытия Бога, духовного мира, понимание смысла жизни.

Но через год академия была закрыта.

«Затем Господь устроил так, что я еще несколько лет мог пробыть в Сосновицах один, в уединении». Здесь в средней школе он преподавал математику, имея небольшое количество часов. Однако его уволили из школы после того, как он отказался заниматься на Пасху. В 1925 году он переезжает в Москву и устраивается псаломщиком в Борисоглебском храме. Здесь он близко сходится с настоятелем храма Феофаном (Семеняко), которого вскоре возводят во епископа и направляют в Минск.

За десять дней до своей смерти на праздник Успения Божией Матери батюшка из последних сил рассказал кое-что собравшимся у его постели близким об этом отрезке своего пути в качестве «психологической иллюстрации духовной жизни из уст уже умирающего человека – может быть, послужит для пользы»:

«И там [в Сосновицах] жил по-подвижнически: ел кусок хлеба, тарелку пустых щей. Картошки тогда не было почти. И при этой, так сказать, настоящей подвижнической жизни (теперь можно все сказать) я весь день находился в молитве – в молитве находился и в посте. И вот тут-то я понял духовную жизнь, внутреннее состояние: Господь открыл действие в сердце молитвы. Я думал, что Господь и далее устроит меня куда-нибудь в деревню, в какой-нибудь домишко-развалюшку, где я мог бы продолжать такую же жизнь. Хлеба мне было вот, с полладони достаточно, пять картофелин (я уже привык) – и все.

Господь не устроил этого. Кажется, почему бы? А для меня понятно. Потому что в самой глубине души вырастало мнение о себе: вот как я подвижнически живу, я уже понимаю сердечную молитву. А какое это понятие? Это одна миллиардная доля того, что переживали святые отцы. Я говорю вам, чтобы вы немножко поняли. И вместо такого уединения Господь устроил так, что я в самую грязь ввалился, чтобы я вывалялся в ней, понял, что я сам ничто, и припал бы к Господу, и сказал: «Господи, Господи, что я? Только Ты наш Спаситель».

Я познал, что Господь так устраивает потому, что нужно человеку смириться. Кажется, ясно? Но вот совсем-то для человека и не ясно это оказывается. После этого принял монашество, был в лагере, вернулся и все равно привез высокое мнение».

* * *

В Минске 23 марта (5 апреля по новому стилю) 1930 года в Вербное воскресение состоялся монашеский постриг Николая Николаевича. Он получил имя в честь игумена Радонежского Никона, ученика преподобного Сергия. Постриг совершил епископ Минский Феофан, с которым они вместе переехали сюда из Москвы. В день Благовещения Пресвятой Богородицы, 25 марта того же года, отец Никон был рукоположен во иеродиакона, а 26 декабря 1932 года (на второй день Рождества Христова) – во иеромонаха тем же епископом.

Приходится поражаться той силой веры и ревности Николая Николаевича, которые подвигнули его в это лютое время гонений на Церковь на принятие монашества и священства. Немногие решались на подобный подвиг. Это было действительным отречением от мира и прямым путем на Голгофу! И она не замедлила прийти к иеромонаху Никону 5 апреля (23 марта по ст. ст.) 1933 года в самый день пострига отец

Никон был арестован и сослан в сибирские лагеря на пять лет строить будущий Комсомольскна-Амуре. О том, что там перенесли заключенные, невозможно без содрогания слушать, читать, вспоминать. Теперь лишь стали открываться ужасы тех лет. Батюшка почти ничего не рассказывал – за ним была непрерывная слежка. Но в одном из писем он чуть-чуть поделился воспоминанием об этом периоде своей жизни:

«Сегодня, 5/IV–30 года, было Вербное воскресенье. Я получил новое имя. А через три года, тоже 5/IV–33 г., я был verhaften [арестован]. Это было действительно отречение от всего. Наше поколение (их уже мало в живых) буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смогут никогда понять, что пережито было нами. Достойное по делам нашим восприняли. Что-то вы воспримете? А едва ли вы лучше нас. Да избавит вас Господь от нашей участи!» Когда вышла книга А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», то батюшка, прочитав ее, сказал: «Солженицын, видимо, сидел на курорте, а не в лагере». А ведь многих поразили те тяжелые условия жизни заключенных, которые описывает Солженицын в этом сочинении.

В лагере незадолго до своего освобождения батюшка неожиданно на короткое время встретился со знакомым епископом Феодосием (Зацинским), который дал ему следующий документ (на всякий случай):

«19/I–1937 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

Удостоверение

Предъявитель сего иеромонах Никон, в мире Николай Николаевич Воробьев… в вере верности заветам Святой Православной Церкви тверд, в слове Божием и святоотеческой литературе весьма начитан, жизни и образа мыслей строго православно-христианского. Крест уз лагерных нес терпеливо, без уныния и скорби, подавая своею жизнию добрый пример всем его окружающим. С пользою для Православной Церкви может быть использован как приходский пастырь и даже как ближайший верный сотрудник епархиального святителя, что удостоверяю.

Феодосий (Зацинский), епископ Кубанский и Краснодарский, б. Могилевский

* * *

Вследствие зачета рабочих дней, а в действительности прямым Божиим чудом, батюшка был досрочно освобожден в 1937 году. Возвратившись из лагеря, он устроился в Вышнем Волочке в качестве универсальной прислуги у очень авторитетного в городе знакомого врача-хирурга Сергиевского Михаила Львовича (1872–1955), с сыном которого он учился в Реальном училище и заступничество которого потом не раз спасало о. Никона от нового ареста. Но здесь ему пришлось пройти еще один суровый курс науки подвига и терпения. Жена врача Александра Ефимовна и ее сестра, тоже врач, Елена Ефимовна были убежденными атеистками и в открытой, часто саркастической форме выражали свое отношение и к христианству, и к своему монаху-служке. О том, как он реагировал на это, лучше всего говорят последующие факты из жизни этой семьи. Обе сестры, в конечном счете, оставили веру в атеизм и стали настоящими христианками. И привели их к Христу не просто его ум, энциклопедические познания и ясные ответы на самые, казалось бы, сокрушительные вопросы о христианстве, но в гораздо большей степени его истинно христианская жизнь, подвижничество и поразительное терпение.

Он жил на втором этаже флигеля в небольшой комнатке. Этот флигель, основной дом и вся усадьба сохраняются до настоящего времени. Усадьба огромная, порядка полутора гектаров. На ней батюшка насадил одними своими руками фруктовый сад с самыми разными породами яблонь, груш, слив, вишен, смородины, крыжовника, не говоря уже о различных огородных культурах, которые приходилось выращивать в большом количестве, поскольку у Михаила Львовича постоянно проживали приезжавшие и приходившие друзья, знакомые и пациенты. Невольно поражает тот объем работ, который выполнял один иеромонах Никон! Но сейчас весь участок зарос, запущен – ухаживать некому.

История обращения первой из сестер, Александры, очень интересна и необычна. Ее описала в своем дневнике Елена Ефимовна.

«30 мая 1940 года. Еще после смерти сестры, Александры Ефимовны, явилось у меня желание описать ее болезнь и смерть и то, что она частично открывала нам о себе. Пусть то, что я расскажу, послужит во славу Божию.

Сестра моя была неверующая всю свою жизнь. Идеи сестры насчет веры, Бога и религии были типичны для интеллигента ее времени. Она относилась нетерпимо ко всему, что касалось религии, и возражения ее часто носили циничный характер. В эти годы в нашем доме жил Николай Николаевич (отец Никон). Я всегда страдала от ее тона и не любила, когда Николай Николаевич затрагивал эти вопросы. Любимым возражением сестры на все доводы Николая Николаевича были слова: «Написать-то все можно, все книги о духовном содержат одно вранье, которое только бумага терпит».

Она безнадежно заболела (рак желудка) и не переставала глумиться над верой, стала очень раздражительной, потеряла сон, аппетит и слегла в постель. Сперва за больной ухаживал ее муж, но от бессонных ночей он стал валиться с ног. Днем у него было много работы в больнице. Тогда мы ввели ночные дежурства с Николаем Николаевичем. У нее был период сильной раздражительности, требовательности, она каждую минуту требовала что-нибудь. Когда ей стало трудно напрягать голос, Николай Николаевич провел электрозвонок к ее изголовью. Он сидел по ночам в комнате больной.

Приехала из Ленинграда жена старшего сына больной – Е.В., но она недолго погостила. Ей больная рассказывала о своем видении. Видела она, как в комнату вошли семь старцев, одетые в схиму. Они окружили ее с любовью и доброжелательством и сказали: «Пусть она его молитвами увидит свет!». Николай Николаевич запретил говорить «его молитвами», а Е.В. утверждала, что больная говорила именно так. Это явление повторилось несколько раз.

Тогда больная сестра обратилась к Н.Н. с просьбой об исповеди и Причастии.

Она не говела сорок лет. Просьбу больной Н.Н. выполнил сам, и видения прекратились. В душе больной совершился перелом: она стала добра и кротка со всеми. Стала ласкова. [Эта перемена чрезвычайно поразила домашних и всех знавших ее.] Н.Н. рассказывал, что после Причастия она рассуждала с ним о том, что если бы это галлюцинации были, то почему же они сразу прекратились после Причастия Святых Тайн и повторялись несколько раз до него? Ум ее работал до последнего вздоха. Она сказала, что если бы она выздоровела, то первая ее дорога была бы в церковь, в которой она не была сорок лет. Сознание у нее было ясное, и она много думала и говорила: «Каждый человек должен умереть в вере отцов!»

Эту историю рассказывал и сам батюшка, но передавал только следующие слова старцев: «У вас в доме есть священник, обратись к нему».

О второй сестре, Елене Ефимовне, батюшка говорил, что, уверовав, она так каялась, как еще никто в его священнической практике. Это было стенание из глубины души. Она вскоре приняла монашеский постриг с именем Серафимы. Когда в 1950 году она скончалась, и ее, врача, как было принято в те времена, хоронили от больницы торжественно, с музыкой, никто не знал, что под подушкой в гробу лежали монашеские мантия, параман, четки. В своих письмах батюшка очень просил поминать всех знавших ее, ибо она много делала добра. Так, 13/X–50 года он писал: «…вчера вернулся из Волочка. Там умерла Елена Ефимовна, которую знает мать Валентина, меня вызвали телеграммой. Я ей обещал похоронить ее и обещание исполнил. Она много доброго сделала для меня. Прошу всех поминать ее».

* * *

С открытием церквей батюшка приступил к священнослужению. В 1944 году епископом Калужским Василием он был назначен настоятелем Благовещенской церкви города Козельска, где и служил до 1948 года.

Здесь он жил на квартире у монахинь и вел по-прежнему в полном смысле слова подвижнический образ жизни. По воспоминаниям общавшихся с ним в то время, он был невероятно истощенным. В маленькой (5–6 кв. метров), отгороженной тесовой перегородкой комнатушке, он все свое время проводил в молитве (так говорили монахини, которые потихоньку подглядывали и часто видели его стоящим на коленях), чтении Священного Писания, святых отцов. Литургию совершал кроме воскресных и праздничных дней каждую среду, пятницу, субботу и даже в небольшие праздники. Как правило, проповедовал за каждой литургией, часто и в будни, хотя бы народу было и немного, иногда и за вечерним богослужением. Его проповеди производили сильное впечатление на верующих, и не потому, что он обладал даром слова, но своей искренностью, глубиной понимания духовной жизни, постоянным обращением к святым отцам.

* * *

В Козельске отец Никон имел духовное общение с последним постриженником преподобного Амвросия Оптинского иеросхимонахом Мелетием (Барминым, †12 ноября 1959). Отец Мелетий был и последним духовником женской Шамординой обители (недалеко от Козельска). Он также не избежал лагеря. Говорили, что на каком-то допросе, когда его довели до почти бессознательного состояния, он будто бы подписал на кого-то обвинительную бумагу. Органы, конечно, часто использовали такой метод. Но в чистоте души отца Мелетия легко можно было убедиться, пообщавшись с ним хотя бы несколько минут. Он отличался необычайной кротостью, был очень немногословным. Спросят его: «Батюшка, как жить?» Он отвечает: «Всегда молитесь», – и всё. Вокруг него всегда был мир и покой.

После закрытия монастыря у него продолжали духовно окормляться шамординские сестры, которых было немало в Козельске; приезжали к нему люди и из других мест. Отец Мелетий скончался в глубокой старости, 96-ти лет, и был похоронен в Козельске. Теперь его прах перенесен в Оптину пустынь.

Сохранилось несколько писем игумена Никона к этому святому человеку.

В 1948 году отца Никона начали гонять по приходам: сначала перевели в г. Белев, затем в г. Ефремов, далее – в г. Смоленск. Его проповеди нигде не давали покоя уполномоченным по делам Церкви, да и собратьям нередко тоже. Из Смоленска епископом Сергием в том же 1948 году он был направлен в город Гжатск (ныне Гагарин), по словам батюшки, – в ссылку. Не понравилось ему здесь. Неприветливо и встретили его.

Позднее он писал: «Чтобы остаться в “Окопах”[3 - Один из районов в Смоленске, где был действующий храм.], надо было поступить так, как все делают, а я не хочу; вторая причина – боятся меня везде, думают, что все потечет ко мне… Да будет воля Божия. Лучше жить в захолустье, но с чистой совестью, чем в столице, но путем неправым. Люди, в конце концов, только орудия в руках Божиих. И дурные действия Господь направляет ко благу.

Я уже успокоился. Церковь [в Гжатске] мала, очень мал алтарь в зимней части, неудобно, зато хорош староста, на редкость. Мне не придется много уделять внимания на хозяйство церковное. Он все сделает, и довериться ему вполне можно. Мне было потому еще тяжело, что не было возможности целую неделю остаться одному. Жил прежний настоятель. Еще преимущества здесь: близко Москва, летом хорошо, лес рядом, говорят, очень много малины, речка тоже есть, от нас около ? км. Правда, до вас дальше, но что делать. Если угодно Господу, то и опять буду близко.

Уже собираются писать епископу благодарность, что меня послал сюда, но я просил не делать этого и вообще меньше говорить обо мне, неполезно для души… и тела.

Я пока питался с дьяконом и сторожихой, но придется купить керосинку или иначе приспособиться и готовить самому, к чему я давно привык, так как долго жил один».

* * *

Бояться, как огня, привязанности к каким-либо вещам, удобствам, комфорту и, естественно, их источнику – деньгам, предупреждал игумен Никон. На это он часто обращал внимание своих собеседников. Сам постоянно помогал, чем мог, знакомым монахиням, которые нигде не могли работать, нуждающимся родственникам, незнакомым людям, обращавшимся к нему за помощью. Было несколько случаев, которые обнаружились уже после его кончины, когда он неожиданно давал деньги совсем незнакомому человеку, находившемуся в отчаянном положении. Имущества у него никакого не было. В Гжатск приехал, имея старую зимнюю рясу одного оптинского иеромонаха, поношенный теплый подрясник, который он через некоторое время сжег ввиду полной его ветхости, летнюю рясу с двумя или тремя легкими подрясниками. Вот и все его имущество, если не считать еще нескольких алюминиевых ложек и вилок. Он органически не мог переносить чего-либо не необходимого, называя всё это хламом, который обременяет душу. Многая имения, повторял он, умножает печаль (заботы). Был решительным противником всякой красивости, мягкости, элементов какой-либо роскоши, говоря, что всё это развивает в человеке тщеславие, праздность и глупое, пустое самомнение. Его одежда всегда была сшита из самого дешевого материала портнихой-самоучкой и выглядела иногда довольно неуклюже. Он был доволен этим.

Себя батюшка в одном из писем так характеризует: «Прибавьте к этому некоторые его [так он писал о себе] личные черты: стеснительность при чужих людях, отсутствие интереса к их разговорам, нежелание оторваться от своего дела (потому что еще не привык быть в себе при людях) и прочее».

Он никогда не снимал подрясника – ни дома, ни на огородных и других работах, на которых трудился много и до пота, ни в городе, в том числе и в Москве. В то же время он никогда не надевал монашеской мантии, клобука. Когда его спрашивали, почему он так делает, отвечал, что в монастыре эта форма естественна, а на приходах она делает монаха предметом повышенного нездорового любопытства, неполезного и для него, и для народа.

«Народ очень любит зрелища, говорил он. Поэтому у очень многих верующих сама религия сводится к чисто внешней, обрядовой ее стороне. И форма часто оказывается одним из подобных зрелищ». Сам он очень малое значение придавал внешним формам.