По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

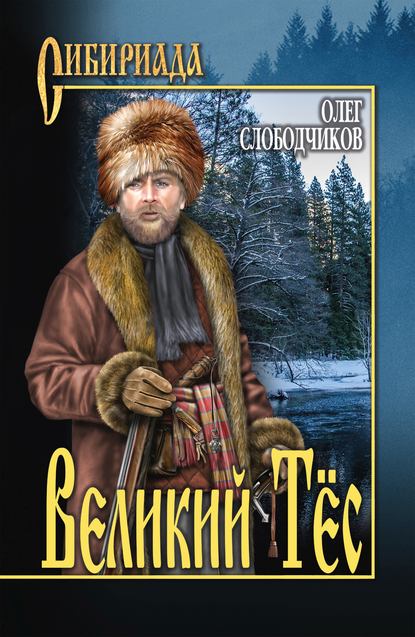

Великий Тёс

Серия

Год написания книги

2017

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Сядь! – рыкнул на него Григорий. – Не ори на Ивашку, щенок! Нас с ним на одном козле пороли. Иные, с бородами длинней этой, – кивнул на Филиппа, – после первого удара обсирались, орали, как свиньи под ножом. А он, безбородый еще, кряхтел, зубами плаху грыз. Не вашим, верстанным, чета. – Обернулся к Ивану, икнул, ухмыльнулся: – А тебе – вот Бог, – кивнул на темные лики, – вот воля! – мотнул лысеющим лбом на низкую дверь. – Завтра будем брать острог на саблю. Подвернешься под пулю – судьба! Под дубину – не суди. Против зачинщика Бог! Не мы начали. Не по правде с нами воевода поступил. Ясырей забрал по жадности.

Бекетов сидел, важно нахохлившись: ни на кого не глядел, только терпеливо слушал перебранку и водил пустой чаркой по столешнице.

– Не ходил бы ты против нас! – мирно предложил ему атаман.

Стрелец вскинул на него светлые глаза. Заговорил громко, положив на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами.

– Может быть, и ваша правда, может быть, воеводы! – повел густыми усами. – Чтобы судить, – перекрестился, мельком взглянув на образа, – надо и его выслушать. Москва далеко, – поправился. – Пока дождемся государевой правды, попустит Бог, всех перебьют. А что оклады не плачены, так это я могу сказать: придет сентябрь[53 - Придет сентябрь – по христианскому счислению год начинается с сентября.] – выдаст их воевода. Со мной казна прислана из Москвы.

Василий Черемнинов заерзал на лавке. Он сколько ни пил – ума не терял. Пробормотал что-то сердитое, непонятное. Бросил на сотника опасливый взгляд.

– Пойдешь кума защищать? – в упор спросил Ивана атаман. Сказать Бекетову ему было нечего.

– Пойду! – кивнул Иван, не поднимая глаз. – Иначе никак нельзя!

– Понимаю! – атаман ударил кулаком по столу так, что пустые чарки подскочили. – Иди! А сотник у нас в чулане заночует. Возьмем острог – тогда пусть говорит с воеводой.

Иван встал, взглянул на Бекетова. Тот кивнул, соглашаясь с атаманом. Он же вышел из избы в сумерках летнего вечера. Кони были расседланы. Их напоили и выпустили за поскотину. Седла висели на коновязи. Похабов зашагал вдоль острожной стены к воротам. Его окликнули из-под яра. Там возле костра сидели знакомые промышленные. Двое из них, братья Ермолины, много досаждали ему в старые времена, когда достраивали здешний острог.

– Куда идешь? – взревел Васька Бугор.

– К воеводе! – крикнул он в ответ.

Василий Ермолин был ростом и ширью под стать Ивану. Брат его, Илейка, чуть пониже, но что вширь, что ввысь одинаков. Здоровущий, как медведь, он поднялся на ноги и стал карабкаться на яр. Скромный и тихий, пока трезв, на этот раз Илейка был изрядно пьян, а значит, нахален и драчлив.

Иван мог в несколько прыжков оказаться под воротами. Уже узнали его с башни и гремели закладным брусом. Но стыдно было ему бежать. А на пути, шумно сопя, уже расправлял широченные плечи Илейка Ермолин.

– А десятина заплачена? – ехидно взревел он и загородил путь.

Иван молча звезданул промышленного под глаз, вложив в удар всю накопившуюся злобу дня. Тот раз и другой переступил на заплетавшихся ногах, споткнулся, сел, замотал головой на короткой кабаньей шее. От костра с ревом несся его брат Васька. Неверными руками и ногами елозил по яру, то и дело съезжая с тропы. Иван обошел Илейку, перекрестился на Спаса, протиснулся в приоткрытые ворота. Воротник торопливо заложил их брусом. И тут же они загремели. С другой стороны кулаками и пятками заколотили в них Ермолины.

– В щепки разнесем! – орали матерно. – Похабу на кол посадим!

Иван вошел в острог, откланялся на темнеющий лик Богородицы с внутренней стороны проездной башни, обернулся и увидел настороженно улыбавшегося ему Максима Перфильева.

– Завтра на саблю будут брать! – скрипнул зубами.

– Не устоять! – обреченно вздохнул тот.

Максим был в добротном кафтане тонкого сукна, собольей шапке, красных сапогах. Лицом чист и свеж. Борода по щекам, как у юнца, негустая, ровная, заботливо подстрижена. И по виду не ошибешься, что он в остроге второй человек после воеводы.

Товарищи зашли в съезжую избу с тремя столами. В красном углу окованный железом воеводский сундук был заперт висячим замком. Холостой Максим своего угла в остроге не имел. Между дальних служб он здесь дневал и ночевал, вел все письменные дела подьячего и сотниковские заодно с ними.

– Нового сотника из Москвы прислали! Со мной приехал, да томские его в острог не пустили!

Максим, потупив глаза, рассеянно выслушал товарища. Постучал кресалом, раздул трут, зажег лучину.

– Прислали так прислали! – пробормотал с печальным вздохом. – Вовремя! Так даже и лучше.

– И что решили? Не отдадите ясырей? – раздраженно спросил Иван. – Их же добыча?

– Посылали в одну сторону – ушли в другую, – криво усмехнулся Максим. – Ладно! Всякое бывает. Мы ведь тех самых князцов зазывали к себе в острог с миром идти. Нынче Алтын-хан посольство в Москву отправил. Снова будет шертовать царю. Киргизы от него отложились. Если сейчас из-за Васьки мунгальские кыштымы поднимутся против нас, царь со всех головы снимет. С меня и с воеводы – в первую очередь. Вот и думай, что делать, – вскинул на товарища усталые глаза.

Умно говорил Максим, рассудительно. Да только не ответил, почему Васька с Гришкой должны отказываться от своей добычи. Свесил Иван голову, ни спорить было не о чем, ни спрашивать: и на той стороне оказаться – не по совести, и воевать против своих – грех.

– На настоящей войне, однако, легче! – пробормотал, вспоминая свою дурную юность.

На заре под стеной забил барабан. Все, кто остался под началом воеводы, кинулись на сторожевые башни. С развернутыми знаменами казаки собирались в круг. Посередине, упершись руками в бока, фертом стоял атаман Василий Алексеев. Из-за красного кушака торчала атаманская булава.

– Сейчас пойдут! – пугливо поежился Вихорка Савин, перебирая руками ствол ручной пищали.

– Отопри аманатскую[54 - Аманат – заложник.] избу! – приказал Ивану Максим.

– А как ясыри нас бить станут? – опасливо спросил он.

Подьячий только безнадежно махнул рукой.

– Хуже будет, если их спалят, запертых!

Вместе они спустились с башни. Максим побежал в воеводские покои. Иван пошел в аманатскую, распахнул дверь. Изба была набита пленными. Люди с безразличными лицами сидели вдоль стен и на полу. В сумраке жилья с двумя оконцами, в которые человеку не пролезть, глаза Ивана различили ясыря, сидевшего возле двери. Одет он был в простую кожаную рубаху с плеча промышленных людей. Мужик был непомерно широкоплечим, как Илейка Ермолин, с большой непокрытой головой. Его черные волосы были стянуты на затылке в толстую косу. Уже по тому, как он сидел, как взглянул на казака, видно было, что ясырь не простой, а княжеского достоинства.

Поглядел на него Иван в другой раз и с удивлением подумал, что где-то видел это лицо. Вгляделся пристальней, не вспомнил.

– Не выходите! – приказал по-тунгусски.

Придерживая саблю, побежал к воеводской избе. Максим на крыльце за руку выводил упиравшуюся дочь воеводы Настену. Она беззвучно заливалась слезами. Воевода со страдальческим лицом уговаривал ее идти за Перфильевым.

– Уж меня-то начнут искать, весь острог перевернут! – пояснил Ивану. – Наше дело воинское. Лишь бы дите не пострадало.

О сдаче острога он говорил как о деле решенном. Глаза его были растерянны и красны. Добавил, в другой раз взглянув на удивленное лицо Похабова:

– Пусть силой заберут своих ясырей. Нам оправдание перед царем. Постреляйте поверх голов – и ладно. Лишь бы без крови все обошлось.

Полдесятка казаков с башен нестройно пальнули из пищалей. Где-то в угловой избе приглушенно охнула пушка. Едко и тухло запахло жженым порохом. Иван не успел стронуться с места. Почти в тот же миг на низких, полуторасаженных острожинах показались головы томских казаков.

Вихорка Савин бежал к угловой избе и волочил пищаль за ствол. Его злобно смяли нападавшие. Воевода прытко заскочил в свои покои. Поп Кузьма в рясе и скуфье, с рассыпавшимися по плечам волосами широким шагом вышел к проездной башне. Встал, расставив ноги, поднял литой медный крест с распятьем.

– Изыйди и одумайся! – взревел зычным голосом.

Его никто не слышал. Васькины казаки уже открывали ворота и рвались к попу с таким видом, будто тот вышел встречать их с честью. Ивану ничего не оставалось, как встать рядом.

Сабли он не вынимал. Томичи горохом посыпались со стены. Густая толпа ринулась в открывшиеся ворота. На бегу казаки размахивали плетьми и дубинами. Иван вырвал с коновязи жердь, отполированную уздечками и штанами служилых. Только обернулся к попу, глядь, перед ним Михейка Стадухин: глаза горят, в руках дубина.

– Что мир решил, то Бог положил! – яростно вскрикнул стрелец, напирая на попа. – Ты что, батюшка, против Бога?

Кузьма, опешив, отступил было на шаг от рьяного удальца. Затем рассерженно рыкнул, насупился. Не найдясь, как ответить стрельцу, звезданул Михейку по лбу тяжелым медным крестом.

– Да за ту неделю, что бунтуете и пьянствуете, храм Божий могли бы построить! – взревел, глядя на поверженного.

Бекетов сидел, важно нахохлившись: ни на кого не глядел, только терпеливо слушал перебранку и водил пустой чаркой по столешнице.

– Не ходил бы ты против нас! – мирно предложил ему атаман.

Стрелец вскинул на него светлые глаза. Заговорил громко, положив на стол широкую ладонь с растопыренными пальцами.

– Может быть, и ваша правда, может быть, воеводы! – повел густыми усами. – Чтобы судить, – перекрестился, мельком взглянув на образа, – надо и его выслушать. Москва далеко, – поправился. – Пока дождемся государевой правды, попустит Бог, всех перебьют. А что оклады не плачены, так это я могу сказать: придет сентябрь[53 - Придет сентябрь – по христианскому счислению год начинается с сентября.] – выдаст их воевода. Со мной казна прислана из Москвы.

Василий Черемнинов заерзал на лавке. Он сколько ни пил – ума не терял. Пробормотал что-то сердитое, непонятное. Бросил на сотника опасливый взгляд.

– Пойдешь кума защищать? – в упор спросил Ивана атаман. Сказать Бекетову ему было нечего.

– Пойду! – кивнул Иван, не поднимая глаз. – Иначе никак нельзя!

– Понимаю! – атаман ударил кулаком по столу так, что пустые чарки подскочили. – Иди! А сотник у нас в чулане заночует. Возьмем острог – тогда пусть говорит с воеводой.

Иван встал, взглянул на Бекетова. Тот кивнул, соглашаясь с атаманом. Он же вышел из избы в сумерках летнего вечера. Кони были расседланы. Их напоили и выпустили за поскотину. Седла висели на коновязи. Похабов зашагал вдоль острожной стены к воротам. Его окликнули из-под яра. Там возле костра сидели знакомые промышленные. Двое из них, братья Ермолины, много досаждали ему в старые времена, когда достраивали здешний острог.

– Куда идешь? – взревел Васька Бугор.

– К воеводе! – крикнул он в ответ.

Василий Ермолин был ростом и ширью под стать Ивану. Брат его, Илейка, чуть пониже, но что вширь, что ввысь одинаков. Здоровущий, как медведь, он поднялся на ноги и стал карабкаться на яр. Скромный и тихий, пока трезв, на этот раз Илейка был изрядно пьян, а значит, нахален и драчлив.

Иван мог в несколько прыжков оказаться под воротами. Уже узнали его с башни и гремели закладным брусом. Но стыдно было ему бежать. А на пути, шумно сопя, уже расправлял широченные плечи Илейка Ермолин.

– А десятина заплачена? – ехидно взревел он и загородил путь.

Иван молча звезданул промышленного под глаз, вложив в удар всю накопившуюся злобу дня. Тот раз и другой переступил на заплетавшихся ногах, споткнулся, сел, замотал головой на короткой кабаньей шее. От костра с ревом несся его брат Васька. Неверными руками и ногами елозил по яру, то и дело съезжая с тропы. Иван обошел Илейку, перекрестился на Спаса, протиснулся в приоткрытые ворота. Воротник торопливо заложил их брусом. И тут же они загремели. С другой стороны кулаками и пятками заколотили в них Ермолины.

– В щепки разнесем! – орали матерно. – Похабу на кол посадим!

Иван вошел в острог, откланялся на темнеющий лик Богородицы с внутренней стороны проездной башни, обернулся и увидел настороженно улыбавшегося ему Максима Перфильева.

– Завтра на саблю будут брать! – скрипнул зубами.

– Не устоять! – обреченно вздохнул тот.

Максим был в добротном кафтане тонкого сукна, собольей шапке, красных сапогах. Лицом чист и свеж. Борода по щекам, как у юнца, негустая, ровная, заботливо подстрижена. И по виду не ошибешься, что он в остроге второй человек после воеводы.

Товарищи зашли в съезжую избу с тремя столами. В красном углу окованный железом воеводский сундук был заперт висячим замком. Холостой Максим своего угла в остроге не имел. Между дальних служб он здесь дневал и ночевал, вел все письменные дела подьячего и сотниковские заодно с ними.

– Нового сотника из Москвы прислали! Со мной приехал, да томские его в острог не пустили!

Максим, потупив глаза, рассеянно выслушал товарища. Постучал кресалом, раздул трут, зажег лучину.

– Прислали так прислали! – пробормотал с печальным вздохом. – Вовремя! Так даже и лучше.

– И что решили? Не отдадите ясырей? – раздраженно спросил Иван. – Их же добыча?

– Посылали в одну сторону – ушли в другую, – криво усмехнулся Максим. – Ладно! Всякое бывает. Мы ведь тех самых князцов зазывали к себе в острог с миром идти. Нынче Алтын-хан посольство в Москву отправил. Снова будет шертовать царю. Киргизы от него отложились. Если сейчас из-за Васьки мунгальские кыштымы поднимутся против нас, царь со всех головы снимет. С меня и с воеводы – в первую очередь. Вот и думай, что делать, – вскинул на товарища усталые глаза.

Умно говорил Максим, рассудительно. Да только не ответил, почему Васька с Гришкой должны отказываться от своей добычи. Свесил Иван голову, ни спорить было не о чем, ни спрашивать: и на той стороне оказаться – не по совести, и воевать против своих – грех.

– На настоящей войне, однако, легче! – пробормотал, вспоминая свою дурную юность.

На заре под стеной забил барабан. Все, кто остался под началом воеводы, кинулись на сторожевые башни. С развернутыми знаменами казаки собирались в круг. Посередине, упершись руками в бока, фертом стоял атаман Василий Алексеев. Из-за красного кушака торчала атаманская булава.

– Сейчас пойдут! – пугливо поежился Вихорка Савин, перебирая руками ствол ручной пищали.

– Отопри аманатскую[54 - Аманат – заложник.] избу! – приказал Ивану Максим.

– А как ясыри нас бить станут? – опасливо спросил он.

Подьячий только безнадежно махнул рукой.

– Хуже будет, если их спалят, запертых!

Вместе они спустились с башни. Максим побежал в воеводские покои. Иван пошел в аманатскую, распахнул дверь. Изба была набита пленными. Люди с безразличными лицами сидели вдоль стен и на полу. В сумраке жилья с двумя оконцами, в которые человеку не пролезть, глаза Ивана различили ясыря, сидевшего возле двери. Одет он был в простую кожаную рубаху с плеча промышленных людей. Мужик был непомерно широкоплечим, как Илейка Ермолин, с большой непокрытой головой. Его черные волосы были стянуты на затылке в толстую косу. Уже по тому, как он сидел, как взглянул на казака, видно было, что ясырь не простой, а княжеского достоинства.

Поглядел на него Иван в другой раз и с удивлением подумал, что где-то видел это лицо. Вгляделся пристальней, не вспомнил.

– Не выходите! – приказал по-тунгусски.

Придерживая саблю, побежал к воеводской избе. Максим на крыльце за руку выводил упиравшуюся дочь воеводы Настену. Она беззвучно заливалась слезами. Воевода со страдальческим лицом уговаривал ее идти за Перфильевым.

– Уж меня-то начнут искать, весь острог перевернут! – пояснил Ивану. – Наше дело воинское. Лишь бы дите не пострадало.

О сдаче острога он говорил как о деле решенном. Глаза его были растерянны и красны. Добавил, в другой раз взглянув на удивленное лицо Похабова:

– Пусть силой заберут своих ясырей. Нам оправдание перед царем. Постреляйте поверх голов – и ладно. Лишь бы без крови все обошлось.

Полдесятка казаков с башен нестройно пальнули из пищалей. Где-то в угловой избе приглушенно охнула пушка. Едко и тухло запахло жженым порохом. Иван не успел стронуться с места. Почти в тот же миг на низких, полуторасаженных острожинах показались головы томских казаков.

Вихорка Савин бежал к угловой избе и волочил пищаль за ствол. Его злобно смяли нападавшие. Воевода прытко заскочил в свои покои. Поп Кузьма в рясе и скуфье, с рассыпавшимися по плечам волосами широким шагом вышел к проездной башне. Встал, расставив ноги, поднял литой медный крест с распятьем.

– Изыйди и одумайся! – взревел зычным голосом.

Его никто не слышал. Васькины казаки уже открывали ворота и рвались к попу с таким видом, будто тот вышел встречать их с честью. Ивану ничего не оставалось, как встать рядом.

Сабли он не вынимал. Томичи горохом посыпались со стены. Густая толпа ринулась в открывшиеся ворота. На бегу казаки размахивали плетьми и дубинами. Иван вырвал с коновязи жердь, отполированную уздечками и штанами служилых. Только обернулся к попу, глядь, перед ним Михейка Стадухин: глаза горят, в руках дубина.

– Что мир решил, то Бог положил! – яростно вскрикнул стрелец, напирая на попа. – Ты что, батюшка, против Бога?

Кузьма, опешив, отступил было на шаг от рьяного удальца. Затем рассерженно рыкнул, насупился. Не найдясь, как ответить стрельцу, звезданул Михейку по лбу тяжелым медным крестом.

– Да за ту неделю, что бунтуете и пьянствуете, храм Божий могли бы построить! – взревел, глядя на поверженного.

Другие электронные книги автора Олег Васильевич Слободчиков

По прозвищу Пенда

4.67

4.67