По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

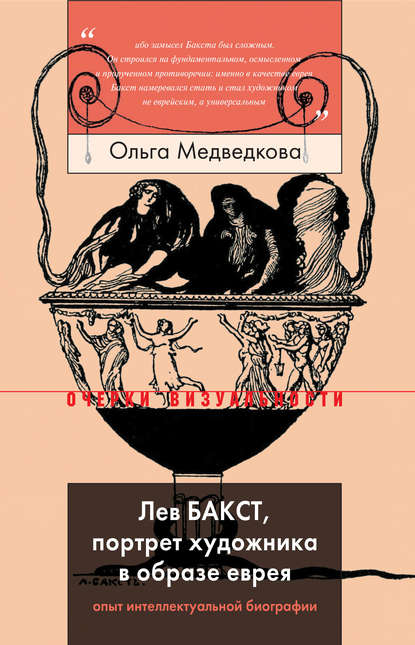

Лев Бакст, портрет художника в образе еврея

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

При чтении такого рода воспоминаний встает не только вопрос об их достоверности, о проценте в них правды, о близости автора источника к нашему герою, но и важный вопрос о качестве, об интеллектуальной соразмерности описываемому. Ведь мы можем, например, представить себе воспоминания булочника или врача художника, которые сообщат нам о том, какой хлеб он любил или в каком состоянии были его зубы… И что делать, когда речь идет о воспоминаниях человека близкого, но неспособного понять и разделить мысли нашего героя? Разумеется, всеми такими источниками можно пользоваться, но нужно при этом иметь в виду, какого рода знание мы из них извлекаем. Знание же, которое мы будем искать на страницах этой книги, касается интеллектуального мира Бакста. И мы, стало быть, будем выделять из массы воспоминаний те, авторы которых находятся на равном с ним интеллектуальном уровне. О том, что Бакст сам себя и некоторых своих друзей считал интеллектуалами, у нас имеется немало свидетельств. Вот одно из них. Незадолго до своей кончины, в феврале 1924 года, Бакст дал интервью французскому журналисту Луи Тома, который расспрашивал его об Иде Рубинштейн[56 - Louis Thomas, «Le peintre Bakst parle de Madame Ida Rubinstein», Revue critique des idеes et des livres, 25 fеvrier 1924. Р. 87–104.]. В том, как Бакст охарактеризовал Иду, мне кажется, можно почувствовать, что он думал о себе самом: «Ида Рубинштейн родилась в Петрограде в очень обеспеченной и достойной семье, получила строгое воспитание, обучалась нескольким языкам, музыке, танцу. Она навсегда сохранила крепкую дружбу с книгами… С интеллектуальной точки зрения у нее есть один своеобразный дар, который я назвал бы интеллектуальной волей: она может выучиться всему, чему ни захочет. Это стальной клинок»[57 - Там же. С. 89.].

И последнее. Если точнее определить тему этой книги, то можно сказать, что она – об основной составляющей интеллектуального мира художника, а именно о греческой, архаической. Ибо эмансипированное еврейство Бакста – как идейная и образная конструкция – базировалось, как мы увидим, именно на образах греческой архаики. Речь, стало быть, пойдет об очередном Ренессансе, который чем-то был похож на предыдущие, а чем-то от них серьезно отличался[58 - К сожалению, такого рода подход не принято применять по отношению к различным проявлениям неоклассики ХХ века, которая обычно и методологически, и исторически рассматривается в отрыве от предыдущих ренессансов.]. Как и для знания о всяком Ренессансе, нам необходимо будет выяснить, что именно Бакст и люди из его окружения думали об античной Греции, что они о ней знали или как грезили: часто эти два аспекта – правда и поэзия – переплетались, одно другим питаясь. Чтобы разобраться в этой ситуации[59 - Я пользуюсь термином Ясперса «ситуация», который представляется мне сильнее и интереснее надоевшего «контекста» и который включает не только теории, тексты и мысли, но и образы, мечты и чувства.], мне придется задействовать довольно широкий пласт философской, эстетической, исторической и критической литературы, доминировать в которой будет, как я уже сказала, ницшеанский корпус. Одним из основных положений, которое я постараюсь здесь развить, будет связь между творчеством зрелого Бакста – символическим концентратом которого является картина «Античный ужас» и, затем, образ Фавна из балета «Послеполуденный отдых фавна», – ницшеанством и идеей художника о том, что он сам называл «еврейским миросозерцанием».

И, наконец, самое последнее. Поскольку эта книга отнюдь не является еще одной монографией о Баксте, многих работ, фактов, деталей я в ней не упоминаю[60 - По той же причине, а также поскольку библиография этого художника поистине огромна, мы здесь ее не приводим, отсылая читателя к книге: Сергей Голынец, Лев Самойлович Бакст. Графика, живопись, театр, Москва, БуксМарт, 2018. C. 386–391; а также к очень тщательно составленной библиографии Бакста в книгах: Alexander Schouvaloff, Lеon Bakst, Еditions Scala, Paris, 1991; Charles Spencer, Lеon Bakst and the ballets russes, Academy Еditions, Londres, 1995; John Bowlt, Theater of Reason / Theater of desire, The Art of Alexander Benois and Lеon Bakst, Thyssen-Bornemisza Fondation / Skira, Milan, 1998; Elisabeth Ingles, Bakst, L’Art du thе?tre et de la danse, Parkstone Press, Londres, 2000.]. По той же причине книга снабжена небольшим количеством иллюстраций. Существует множество иллюстрированных альбомов, каталогов и монографий о Баксте; интернет переполнен репродукциями его произведений; у русского читателя от них уже оскомина. Это малое количество только самых необходимых репродукций заставляло меня подробно описывать произведения, которые я комментирую; а ведь описание – это важный шаг к пониманию.

Глава 1

«Свое родство…»

Под номером сто тридцать шесть

Начнем с самого, казалось бы, простого, но в случае с Бакстом отнюдь не очевидного: с имени, отчества, фамилии, даты и места рождения. Что касается имени, Александр Бенуа вспоминал, что свои ранние рисунки Бакст подписывал «не Л. Розенберг, а Л. Бакст, чему Левушка давал довольно путаное объяснение – будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника, не то дяди, не то деда»[61 - Александр Бенуа, Мои воспоминания, указ. соч., кн. 3, т. 1. С. 609.]. Под конец жизни Бенуа так комментировал это утверждение: «Я и сейчас не обладаю достоверным объяснением имени „Бакст“, которое Левушка со дня на день предпочел фамилии Розенберг. Последняя значилась у него в официальных бумагах. Едва ли в данном случае действовала встречавшаяся иногда в еврейском быту адаптация дедом внука, что делалось главным образом для того, чтобы внуку избежать военной повинности»[62 - Там же. С. 609.]. «Путал Левушка что-то и про свое „отчество“. Так, вдруг он попросил адресовать письма к нему на имя не Льва Самойловича, а Льва Семеновича, а затем, через еще несколько месяцев, он снова вернулся к „Самойловичу“… – вероятно, найдя это имя более благозвучным»[63 - Там же. С. 610. «Истории» с отчеством Бакста продолжаются поныне. В каталоге Бостонского музея изобразительных искусств Бакст значится почему-то «Николаевичем».].

Та же расплывчатость в сведениях, касающихся даты и места рождения. В ЕЭБЭ Сыркин пишет о Баксте как о «современном живописце и рисовальщике, родившемся в Петербурге в 1867 году»[64 - ЕЭБЭ, т. 3, СПб, 1909.]. Арсен Александр утверждает, что Бакст родился годом позже, в 1868-м, также в Петербурге. Валентин Светлов в своей статье «Искусство Бакста», опубликованной в Нью-Йорке в 1927 году, повторяет ту же информацию о месте и годе рождения своего друга: Петербург, 1868 год[65 - Inedited Works of Bakst, Essays on Bakst by Louis Rеau, Denis Roche, V. Svetlov and A. Tessier, Brentano’s, New York, 1927. Р. 11.]. По мнению Светлова, биография Бакста не имеет особого значения, поскольку она «не была богата внешними событиями, а состояла, собственно говоря, в непрерывной, неустанной, плодотворной творческой активности». Лишь его искусство, а не жизнь, имеет подлинный смысл: «он создал новое направление невероятной важности; не будет преувеличением назвать это направление революционным»[66 - Там же. С. 12.]. А революционеру, порывающему с традицией, с корнями, необязательно иметь «происхождение». Что же до биографа Бакста, Левинсона, то он не обмолвился о месте и годе рождения своего героя ни единым словом, а начал Историю Льва Бакста с описания Петербурга, Садовой улицы, где жили родители Бакста, и Невского проспекта, где жил его дед. Сам же Бакст в анкете на соискание ордена Почетного легиона указал, что родился он в Петербурге, 10 мая 1866 года[67 - Archives nationales; site de Fontainebleau, n°19800035/749/84960.].

А что говорят по этому поводу архивы? По меньшей мере одна копия свидетельства о рождении Бакста сохранилась в Российском государственном историческом архиве в Петербурге, в фонде Академии художеств (789), который знают все историки русского искусства[68 - Приношу благодарность за помощь в ознакомлении с этими материалами Димитрию Озеркову. Совсем недавно свидетельство о рождении Бакста привлекло внимание исследователей. См.: Н.М. Усов, «Трехфамилие» Бакста: Рабинович, Розенберг, Бакст, Мишпоха, международный еврейский журнал (интернет). К сожалению, в основной своей части эта статья, как и многие публикации о Баксте, основывается на семейной легенде.]. Приведем этот документ полностью: «Копия. Свидетельство. Дано сие от меня нижеподписавшегося гродненского общественного раввина в том, что двадцать седьмого апреля тысяча восемьсот шестьдесят шестого года родился в городе Гродно от законных супругов Израиля Самуила Баруха Хаимовича Рабиновича и Баси Пинхусовны, урожденной Розенберговой, сын, которому наречено по еврейскому обряду имя Лейб-Хаим, коего рождение записано в метрической книге гродненского еврейского общества о родившихся за упомянутый год под № 136. Во уверение чего подписью моею и приложением казенной печати удостоверяется. Г. Гродно, 28 февраля 1867 года. Общественный раввин Г. Ривкин. Что настоящее свидетельство с подлинною метрическою книгою о родившихся евреях по Гродненскому обществу за 1866 год, хранящейся в Гродненской городской управе, записано под № 136, в том Гродненская Городская управа надлежащими подписью и приложением печати удостоверяет. Июля 16 дня 1882 года, город Гродно. Член управы Г. Любич. Секретарь [неразборчивая подпись]. Делопроизводитель Антушевич. Означенные в сем свидетельстве еврейские имена сына Розенберга Лейб-Хаим в переложении на русский язык означают „Лев-Виталий“, в чем подписью с приложением печати удостоверяю. С. – Петербург, 20 июля 1882 года. Петербургский Раввин, Доктор Философии Абрам Драбкин. Удостоверяю верность этой копии с подлинником её, представленным мне, Николаю Сергеевичу Потапову, исправляющему должность Санкт-Петербургского нотариуса Михаила Петровича Малахинского, в конторе его Адмиралтейской части, по Невскому проспекту в доме 13, потомственным почетным гражданином Израилем Розенбергом, живущим в том же доме № 13, при сличении мною этой копии с подлинником подчисток, приписок, зачеркнутых слов и никаких особенностей не было. Копия эта засвидетельствована для представления оной в учебные заведения»[69 - РГИА. Ф. 789. О. 11. Д. 137–138. Л. 2–3.].

Итак, ребенок, которого позднее будут знать во всем мире как Леона Бакста, родился не в Петербурге, как сам он писал, а в Гродно, в черте оседлости, недалеко от польской границы, на реке Неман. Город, считавшийся одним из центров польского еврейства, вошел в состав Российской империи в 1795 году и в 1801-м стал центром Гродненской губернии. По данным ЕЭБЭ, в 1859 году евреи составляли 53 процента общего гродненского населения: «Торгово-промышленная жизнь города издавна сосредоточивается почти исключительно в руках евреев: 88 % (1.165) всех торговых заведений в 1886 г. принадлежали евреям, из 129 купцов евреев было 103; 72–80 % промышленных предприятий принадлежали евреям (недвижимостью в городе евреи владели в 1886 г. – 65.16 %). Также и ремесленная деятельность находилась преимущественно в руках евреев; еще в 1859 г. из числа 575 ремесленников в Гродно 70 % было евреев, позже процент этот усилился ‹…› По занятиям на первом месте у евреев стоит изготовление одежды, коим занято всего (считая и членов семейств) 3.563 человек, ок. 16,7 % евр. нас»[70 - ЕЭБЭ, т. 6, стлб. 788–794.].

В Гродно родились, помимо Бакста, фотограф и поэт Константин Александрович Шапиро (1839–1900), ученик Антокольского скульптор Илья Гинцбург (1859–1939). Наш герой, как мы видели, родился 27 апреля 1866 года, получил имя Лейб-Хаим, но фамилию носил отнюдь не Бакст и не Розенберг, а Рабинович[71 - Об этом пишет и Голынец в монографии 2018 г., повторяя, впрочем, общие места из «легенды Бакста», почерпнутые главным образом у Левинсона.]. Так звался его отец: Израиль-Самуил-Барух Хаимович Рабинович, мать же звалась Бася Пинкусовна Розенберг. Последняя была дочерью Пинкуса Хаимовича Розенберга от его первого брака с Гителью Бакстер.

Первая фотография мальчика по имени Лейб-Хаим Рабинович сделана в Гродно[72 - Она имеется, в частности, в фонде Бакста, хранящемся в Парижской Опере.]. Ребенку около года. Он сидит в обитом бархатом кресле, в ателье гродненского фотографа. За его спиной колонка-подлокотник для тех, кто снимается стоя. Он одет в русский костюм: в шаровары, заправленные в сапожки, в вышитую косоворотку, подвязанную поясом. Ничего «еврейского» в его облике и костюме нет. Ничто не выдает его происхождения. Помимо этой фотографии у нас нет никаких материалов, свидетельствующих о присутствии в Гродно семей Рабиновичей или Розенбергов: серьезные поиски в гродненских архивах не дали ничего существенного[73 - Все попытки сделать из Бакста гродненского и тем паче «белорусского» художника потерпели неудачу. См. выставку: Время и творчество Льва Бакста, Национальный музей Республики Беларусь, Минск, 10/02 – 17/04 2016. Выставка была затем показана в Вильнюсе и Риге. Каталог с тем же названием (Минск, 2016) никаких дополнительных сведений о происхождении Бакста, о его предках и родителях не дает. См. также: В.Ф. Круглов, Лев Бакст, Русский музей, 2016; В.Г. Счастный, Лев Бакст: жизнь пером жар-птицы, Минск, 2016. Автор последней книги пишет: «…о гродненском периоде в жизни художника известно очень мало. Наша попытка получить какие-либо сведения в Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно и в других архивах закончилась неудачей» (С. 8). В остальном в этом издании повторяется общепринятая «легенда» о происхождении Бакста. Но всякого рода «возвращения», присвоения, идентитарные конструкции и инструментализации – процесс бесконтрольный. Так, имеется теперь в Гродно ресторан «Бакст».]. К этой странице раннего детства художника нам, стало быть, добавить нечего. Как мы увидим, семья перебралась в Петербург вскоре после рождения Лейба-Хаима. Воспоминания о Гродно у художника едва ли сохранились, он вряд ли туда когда-либо возвращался и, видимо, именно поэтому писал потом везде не совсем то, что было, а то, что было «почти», а именно, что родился он в Петербурге. Таким образом, гродненские корни Бакста нам не дают ничего или почти ничего существенного. Это место рождения – не столько данность, сколько ее отсутствие, расплывчатое нечто, о котором необязательно вспоминать. И впрямь – зачем? Не лучше ли сразу родиться в Петербурге, вне черты оседлости? Ведь именно там Бакст родился по-настоящему. А раз так, значит, можно и в остальном жить свою жизнь, придумывая и поправляя ее как нечто, что со «случайными» физическими и географическими, временны?ми и пространственными данными, такими как место рождения, встречается лишь по касательной, зависит от них, но не слишком и скорее по принципу отталкивания. Это расстояние между Гродно и Петербургом, между «данным» от рождения, «полученным» по наследству и приобретенным, эта тысяча с небольшим километров, этот зазор между обстоятельством и выбором, между правдой и поэзией, жизнью и судьбой можно рассматривать как парадигматическое для процесса выстраивания Бакстом своей «истории». Страстный читатель Софокла, будущий оформитель одной из самых его трагически-пронзительных пьес Эдип в Колоне (1904), Бакст постоянно размышлял над понятием фатума. До момента прозрения Эдип не знает места своего рождения. Пытаясь спастись от пророчества, он покидает фиктивную родину, которую принимает за настоящую, с тем чтобы оказаться изгнанником на родине подлинной и осуществить предреченное богами. В отличие от Эдипа Бакст знает место своего рождения, но делает вид, что не знает, и создает тем самым то поле приблизительности, которое оказывается зоной свободы, территорией творческой, раскрепощающей, хотя иногда и призрачной. Но недаром так любит он Софокла и верит в рок: подлинное место рождения – в черте оседлости – настигнет его позднее, в 1912 году, и выпроводит навсегда из России, далеко и от Гродно, и от Петербурга, – в Париж, который примет его, как Афины приняли Эдипа.

Парижский призрак, между тем, так же маячил где-то рядом, с самого начала, сливаясь с не менее приблизительным, волнующим и грозным образом дедушки, поименованным, как мы видели, в свидетельстве о рождении Лейба-Хаима – Пинкусом Хаимовичем Розенбергом.

«Французский» дедушка

В Истории Льва Бакста Андрей Левинсон посвятил этому дедушке целую главу под названием «Салон канареечного цвета», за строками которой особенно отчетливо слышим мы рассказы самого Бакста. Мы знакомимся здесь с мальчиком Левушкой, который живет со своими родителями на Садовой улице, так прекрасно описанной Достоевским[74 - Левинсон, напомним, был автором книги о Достоевском: Andrе Levinson, La Vie pathеtique de Dosto?evsky, Paris, Plon, 1931; Бакст же, по его собственному позднему признанию, Достоевского вовсе не любил.], в этом «шумно-тривиальном» квартале[75 - Andrе Levinson, L’Histoire de Lеon Bakst, оp. cit. P. 16.]. По субботам мальчик отправляется к своему дедушке, который проживает на Невском проспекте. «У этого маленького благоразумного существа, зажатого в безысходной реальности, был свой чудесный сезам, свой таинственный сад. Каждую субботу Левушка отправлялся на Невский проспект, туда, где в двух шагах от Генерального Штаба, от его грандиозного красного полукруглого фасада, от Зимнего дворца и от Адмиралтейства, в самом сердце надменных архитектурных феерий, жил дедушка, существо великолепное и туманно-таинственное, который, сам о том нимало не подозревая, приобщил будущего художника к культу Красоты, к трепету странного, к заклинанию роскоши. В доме деда ребенок попадал в необычайный, старомодный мир, искусственный рай его первых лет. Ибо будь то раннее влияние или атавизм, но это восхищение будет царить в жизни Бакста и определит, как это ни покажется странным, его призвание. Во всяком случае, художник, который в один прекрасный день долго делился со мной своими воспоминаниями, склонен так думать»[76 - Andrе Levinson, L’Histoire de Lеon Bakst, оp. cit. P. 16.].

Повторюсь: за стилизованным, несколько экзальтированным рассказом Левинсона стоят слова самого Бакста. Именно поэтому все нам здесь важно. На примере этого отрывка мы можем буквально проследить, как Бакст плетет свою легенду, выстраивает свои воспоминания, в которые сам почти верит, как творит он память о «великолепном, туманно-таинственном» предке, живущем не просто в Петербурге, а в самом его прекрасном, феерическом, царственном и царском сердце рядом с дворцом, в центре, замкнутом полукругом Генштаба, в котором обитают близкие к трону аристократы и в котором царит Красота. Кто же этот таинственный и благородный дедушка, священник в храме Красоты? Послушаем дальше, что рассказывает Левинсон:

«Дедушка, любопытный персонаж, был парижанином эпохи Второй Империи[77 - Период в истории Франции с 1852 по 1870 г.], светским львом, который – вполне возможно[78 - il se peut bien (франц.)] – общался с такими персонами, как Морни и Паива, был любезным эпикурейцем, человеком вкуса на манер своей эпохи, который создал себе в Петербурге дом, достойный его неистощимых воспоминаний»[79 - Andrе Levinson, L’Histoire de Lеon Bakst, op. cit. Р. 17.].

Итак, дед был парижанином: между центром Петербурга и Парижем расстояние было, оказывается, короче, чем между Петербургом и Гродно. А когда жил дедушка в Париже? А может быть, он даже там родился? Все биографы Бакста, и особенно восторженно – выходцы из его семьи, его внучатые племянники, будут повторять эту историю, а те, кто в ней все же усомнится, придумают другого дедушку-француза, не Розенберга, а Бакстера, по материнской линии. Ведь невозможно же не поверить в этого дедушку – денди, друга (вполне возможно!) банкира, политического деятеля, депутата и министра графа Шарля Августа Луи Жозефа де Морни (1811–1865). Говорили, что Морни был внебрачным сыном самой королевы Голландии Гортензии де Богарне и графа Флао и приходился, таким образом, внуком Талейрану и сводным братом Наполеону III. Правда, Левинсон не говорит прямо, что дедушка Бакста дружил с де Морни, а употребляет это имя во множественном числе, как имя не собственное, а нарицательное, но это только усиливает эффект: дедушка Бакста дружил не с одним де Морни, а с целой командой ему подобных. То же самое в случае с Паивой (1819–1884). Это была очень красивая, знаменитая и богатая куртизанка еврейского происхождения (ее настоящее имя Эстер Лахман), родившаяся в Москве, в семье ткача. В 1836 году она вышла замуж за мелкого парижского портного, но, быстро покинув своего супруга, стала одной из самых блестящих дам полусвета, покровительницей искусств и владелицей особняка на Елисейских Полях, этого символа безудержной роскоши, который знают все парижане и в котором центральный зал был как раз желтым, канареечным. Дед Розенберг водился, стало быть, не только с де Морни, но и с «такими, как» Паива. Впечатление, будто читаем французский роман в духе Дюма-сына. Сам Левинсон не сообщает о профессии деда-парижанина, но позднейшие биографы припишут ему статус кутюрье: таким, как Паива, нужны были наряды. И призвание Бакста от деда к внуку – от кутюрье к костюмеру – объясняется как по маслу.

Далее Левинсон описывал канареечный салон в петербургской квартире деда, который приводил Левушку в восхищение еще и потому, что в квартире его родителей ничего подобного не было. «Все в этом приюте мечты волновало чувствительность ребенка: шитые позументом шелка, прихотливые орнаменты, отягощенные позолотой. Но наивысший восторг вызывал золотой салон со стенами, затянутыми канареечным шелком, с рокайльной мебелью по моде 1860-х годов, с белыми мраморами и желтыми кашпо, в которых росли редкие растения, и – пароксизм счастья! – четыре золотые клетки, в которых егозили канарейки. В углу, на подставке – огромный макет Соломонова Храма с его фантастической архитектурой; на большой картине евреи были изображены скорбящими перед разрушенными стенами Сиона. Бывший парижский светский лев не предал свое племя. Он не забыл Иеремию ради Терезы»[80 - Andrе Levinson, L’Histoire de Lеon Bakst, op. cit. Р. 17.]. Что это за Тереза? Имя это было «псевдонимом» Паивы в начале ее скандальной карьеры. На что же Левинсон, вслед за Бакстом, намекал: уж не на связь ли деда Розенберга и Паивы? Увековеченный пером Золя, Бальзака, Мопассана, Дюма образ парижской куртизанки стал во второй половине XIX века всемирным фантазмом[81 - Catherine Authier, Femmes d’exception, femmes d’influence. Une histoire des courtisanes au XIX

si?cle, Paris, Armand Colin, 2015.]. Не было выше шика для знатного европейца того времени, чем содержать парижскую куртизанку. В эпоху Второй Империи это не только не скрывалось, но даже афишировалось, свидетельствуя о положении в обществе, успехе как финансовом, так и социальном. В среде этих дам полусвета, или, как их называли, Больших Горизонталок[82 - Les Grandes Horizontales (франц.).], процветала мода. Они были покровительницами самых смелых кутюрье, таких как Шарль Фредерик Ворт (1825–1895), портной императриц, актрис и, не в последнюю очередь, куртизанок.

Вот в каком блестящем мире вращался дед Розенберг. Вот в чьем доме, в чьем канареечном салоне сложился вкус нашего художника. Читателю, знакомому с искусством Бакста, конечно, будет трудновато узнать его в претенциозной, кичливой красоте интерьеров розенберговских апартаментов, которые вызовут у него скорее улыбку, чем восторг, и которые, как в кривом зеркале, пародируют, кстати, архитектуру Зимнего дворца и его интерьеров. В целом же образ деда, который складывается при чтении этого описания, близок к тому типу эмансипированного еврея, которого Ханна Арендт называла «выскочкой[83 - Ханна Арендт, Скрытая традиция (Die verborgene tradition), Москва, Книжники, 2008.]» (к этому типу она относила, например, Стефана Цвейга, к нему же принадлежал, несомненно, и прустовский Сван): его характеризовала страсть к светскому обществу, связям, показной роскоши – частью которой является куртизанка – и в целом к демонстрации своего успеха.

Но вернемся к документам. Что сообщают они нам о дедушке-парижанине? Благодаря даже не архивам, а скорее справочникам, мы впервые встречаемся с подлинным Пинкусом Хаимовичем Розенбергом в 1860 году, за шесть лет до рождения Левушки. Ему 41 год, он произведен в купцы второй гильдии. В таковой гильдии он пребывал в течение семи лет и в 1867 году перешел в первую. Этот переход был записан в Справочнике петербургских купцов на 1867 год: «Розенберг, Пинкус Хайлович (так!), 46 лет, Еврей, в куп[еческом] сост[оянии] с 1860 г. а с 1867 по 1гил[дии] Жит[ельство] Адм[иралтейская] ч[асть] в д[оме] Габса, по Нев[скому] пр[оспекту]. Содерж[ит] магаз[ин] готов[ых] воен[ых] вещ[ей] в том же д[оме]. На гор[одовой] службе не был, сост[оит] Поч[етным] Старш[иной] Никол[аевского] Детс[кого] Пр[июта] с 1865 г.»[84 - Справочная книга для купцов, СПб., тип. И.И. Глазунова, 1867. С. 39.]

Первое, с чем нам придется по прочтении этих строк расстаться, это с образом светского кутюрье. Пинкус Розенберг, родившийся в 1821 году, был, как минимум начиная со своих 39 лет, торговцем военной униформой. Был он богатым и даже очень богатым купцом, поскольку, чтобы вступить в первую гильдию, нужно было иметь капитал, превышающий пятьдесят тысяч рублей. А это была огромная сумма. Но, может быть, прежде чем стать таковым, в юности, жил он в Париже и кутил в золотых салонах Терезы-Паивы? Эта гипотеза, к сожалению, также не выдерживает проверки. Гораздо более близким к истине представляется рассказ, который мы находим в Воспоминаниях писателя еврейского происхождения, бывшего кантониста Виктора Никитина (1839?–1908)[85 - Опубликованы отчасти в журнале Русская старина за 1906–1907 гг. и пересказаны в статье Льва Бердникова «Из кантонистов в писатели» (Нева, 2015, № 3).]. Никитин водил тесное знакомство с Пинкусом Розенбергом, сотрудничал с ним, в частности, в рамках Тюремного комитета, председателем которого был Розенберг и членом которого состоял одновременно с ним Никитин. Действительно, если в Книге петербургских купцов на 1869 год Пинкус Розенберг, 48 лет, записан точно так же, как в книге на 1867 год[86 - Справочная книга о лицах Петроградского купечества… 1869. С. 45–46; Там же. 1870. С. 50 (те же сведения).], то в справочнике на 1871 год он значится уже директором Тюремного комитета, назначенным на эту должность в ноябре 1870 года[87 - Там же. 1871. С. 54.]. Нам стоит доверять свидетельству Никитина, который сам в дальнейшем стал директором означенного комитета. «Протянулись годы, в течение которых я изучал его [Розенберга] из любопытства и вызывал его на откровенность. ‹…› Смолоду прослужив 25 лет солдатом мастеровой команды и закройщиком Преображенского полка в качестве портного, обшивал он офицеров. Выйдя в отставку, умом и ловкостью открыл и быстро расширил свою мастерскую до значительных размеров и одновременно ссужал заказчиков деньгами под проценты, а когда разжился – продал мастерскую, приписался в купцы и в члены благотворительных организаций, по ним за пожертвования пробрался в почетные граждане, поселился в бельэтаже на Невском, обставил шикарно квартиру, женился на молоденькой красавице еврейке и ежедневно катался с ней по Невскому в щегольском экипаже. Она обращала на себя особое внимание светских франтов, но ревнивый муж ни на шаг одну ее от себя не отпускал, а потому франты поневоле знакомились с ним посредством займов у него денег. Мало-помалу он сделался светским ростовщиком и узнал всю высшую аристократию, посредством наживы от нее. Короче, его знало все столичное общество»[88 - Цит. по: Лев Бердников, Из кантонистов в писатели, указ. соч.].

Покончив с образом парижского кутюрье, нам придется познакомиться с этим новым дедушкой Розенбергом, бывшим в юности не светским денди, а солдатом-швеей Преображенского полка, а затем ростовщиком с весьма сомнительной репутацией, который, несомненно, воспользовался законом 1867 года, позволившим низшим слоям армии, в том числе евреям, оставаться на пенсии в тех местах, где они служили, даже вне черты оседлости, – и поселился в Петербурге. Он разбогател на поставках армии, полученных благодаря ловкости и связям, оставил прежнюю жену по фамилии Бакстер и женился на молодой красавице, которую использовал как приманку для заведения новых связей. Короче, дедушка был еврейским нуворишем, Шейлоком, мишенью для антисемитских карикатур, в которых еще с XV века фигурировал весьма непривлекательный образ еврея-ростовщика[89 - ЕЭБЭ, т. 9, стлб. 347–350.]. Так же карикатурно описал в одном из своих коротких рассказов дедушку Розенберга Аркадий Аверченко, близко знавший Бакста по работе в журнале Сатирикон. Правда, в этом рассказе Пинкус изображен хозяином «маленькой мануфактурной лавчонки», а отнюдь не магазина военной формы в доме Габса на Невском проспекте, 4. Но нам здесь важнее атмосфера.

В лавку Пинкуса Розенберга заходит чиновник Самсонов и просит «темно-синего бархата». Комизм ситуации заключается в том, что такового у Пинкуса нет, но отпустить клиента с пустыми руками он не намерен. Используя невероятные речевые кульбиты, Пинкус пытается продать Сазонову не темно-синий бархат, а темно-синий шелк, манчестер или кретон, или же бархат, но черный. Сохраняя один из двух элементов в формулировке просьбы (материал или цвет), он пытается подменить второй и таким образом, разыгрывая то глухоту, то глупость, «охмурить» клиента, который между тем не сдается. Дуэль торговца с покупателем приправлена гротескно переданным Аверченко «акцентом» Пинкуса, говорящего на «еврейско-русском», сдобренном такими выражениями: «это было бы не так смешно, как грустно», «я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия», «как вы найдете этот гениальный бархат», «он почти темно-синий; уже такой почти, что дальше некуда», «теперь самый модный бархатный цвет так это черный; всякий человек носит этот цвет», «такой синий, что даже тяжело видеть», «что вы потом снизойдете горькими слезами», «я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда».

Этот антисемитский прием карикатурного имитирования «акцента», являющегося следствием еврейского билингвизма, неожиданно принимает в конце рассказа Аверченко совершенно иной характер, когда – почти как у Шекспира – от бренной материи мысль Пинкуса взвивается в метафизические высоты: «Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чиновнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторить ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику…»

Так же, почти трагически и вместе с тем абсурдно, звучит отказ Пинкуса признать на некоем опять же метафизическом уровне тот факт, что темно-синего бархата у него нет, а точнее, самый факт того, что чего-то у него может не быть: «Что значит – нет? Синий бархат мы ждем – через две недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяла пике, галстуки…» Но даже принимая в расчет этот грустноватый философический тон, аверченковский торгаш Розенберг так же карикатурен, как и далек от «парижского» дедушки.

Интереснее и глубже образ Пинкуса Розенберга в воспоминаниях Никитина. Последний описывает благотворительность купца как его взнос обществу за членство в нем: «…в Комитете считался в числе полезнейших членов: за право называться Директором и сидеть между известными лицами он щедро платился». И все же Никитин признает действительную, непоказную щедрость Пинкуса и его заинтересованность в делах Тюремного комитета, а также Николаевского детского приюта. Специальная кухмистерская для евреев-арестантов содержалась в Петербурге на его личные деньги; так же, на свои деньги, заказывал он новые матрасы и кровати для детей приюта. Отдельные его жесты носили благородный, даже, можно сказать, аристократический характер: так, дал он всю сумму на починку водопровода, «лишь бы перестали спорить». Другим аспектом деятельности Розенберга было его предпринимательство, связанное с верой в технический прогресс. Известны были его крупные вложения в «Товарищество электрического освещения Петербурга» Александра Николаевича Лодыгина[90 - Договор о товариществе на вере 16 сентября 1874 года; засвидетельствован в Петербурге у нотариуса по реестру № 6430 Александром Николаевичем Лодыгиным, представляющим фирму «Товарищество электрического освещения Лодыгин», 16 сентября 1874 года.]. В договоре об этом товариществе, подписанном 16 сентября 1874 года, Пинкус Хаймович Розенберг фигурирует как петербургский первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин.

Перед своей кончиной в 1881 году, в присутствии Никитина, Пинкус Розенберг возвращал какому-то знатному лицу, имени которого Никитин не называл, деньги, полученные без расписки: «…теперь я рад, что отдал их ему; я сильно сомневался, чтобы жена возвратила их в случае моей смерти, потому что она жадная на деньги, а я не хочу умирать бесчестным».

Но наряду с такими свидетельствами человеческих качеств, сочувствия и бескорыстия, некоторые записанные Никитиным разговоры с Розенбергом погружают нас в бездны его амбициозности:

«– Кто в Петербурге первый человек?

– Государь.

– Нет, а кроме царской фамилии?

– Не знаю.

– Так я Вам скажу: я, да, я.

– Почему Вы?

– Потому что вся аристократия мне должна, и векселями ее наполнен вот этот железный шкаф; она меня любит за то, что я ее выручаю, и уважает за то, что я ей услуживаю, а некоторых и обогащаю».

Говоря это, Розенберг показывал Никитину «серебряный макет иерусалимской синагоги величиной с полкомнаты».

Мы, вероятно, никогда не узнаем, о чем действительно шла тут речь: имелась ли у Пинкуса модель храма, о которой пишет Левинсон, или иерусалимской синагоги, которую упоминает Никитин. Но храм ли, синагога ли – такого рода модели, будучи большой редкостью, известны все наперечет. Одна из моделей была создана в середине XVII века Яковом Иудой Леоном из Амстердама: она воспроизводилась во множестве гравюр[91 - Al. L. Shane, «Jacob Judah Leon of Amsterdam (1602–1675) and his models of the Temple of Solomon and the Tabernacle», Ars Quatuor Coronatorum, 96, 1983. Р. 145–69. Большое спасибо Илье Родову, помогшему мне разобраться в этом вопросе.]. Автором другой был Герард Шот из Гамбурга. А во второй половине XIX века Конрад Шик построил ряд таких моделей и ездил с ними по Европе. В Петербурге, насколько известно, в частных салонах таковая модель практически не встречалась. Так что в данном случае деду было чем серьезно гордиться.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: