По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

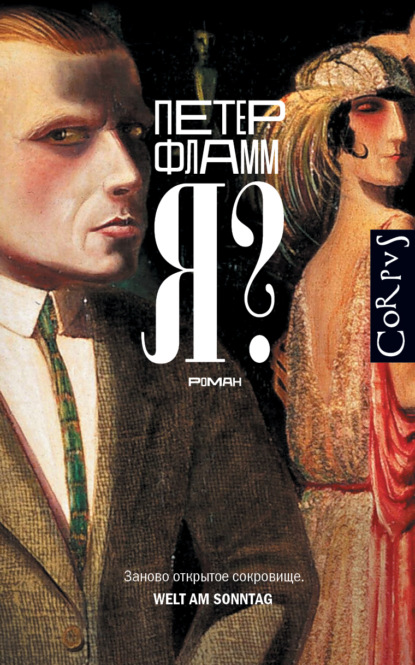

Я?

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Фамилия, слово – как оно связано со мной? Что такое человек и его имя? Как вообще можно человеку давать название, как вещи, – жизни, которая все время меняется, все время? Человек был свободен, а теперь с самого рождения в сети, проштампован, подписан! Всегда понурый, несмотря на всю силу, всегда прирученный, несмотря на всю страсть, смелость и труд. Но вот я выскользнул из этой сети, теперь я другой, у меня другое имя, я другой человек, это так просто, нужно лишь переодеться, имя делает человека, и вот я доктор, доктор Ханс Штерн, Звезда то бишь, да, это я, я, я образованный человек, я богат, всем заботам конец, ну и что, что покойник, я забрал себе его счастье!

Напротив меня встала из своего угла собака, начала настороженно кружить по комнате, держит голову набок, глаза ее светятся зеленым. После каждого круга она останавливается у изножья моей кушетки, выпрямляется, смотрит на меня, кладет лапы на массивный ковер, опускает голову и начинает скулить, протяжный мучительный вой.

Что не так с этой псиной? Все добры ко мне, все меня любят, незнакомцы сажают меня в автомобиль, незнакомые руки обвивают мою шею, незнакомые ладони, дрожа, гладят мое лицо. Только этот зверь злой, ненавидит меня, рвет мясо с моей кости, так что кровь идет, пялится на меня тлеющим взглядом, диким и сердитым, смутный затаившийся враг.

Надо бы наладить с ним отношения, он хороший пес. Обычно он хорошо себя ведет, что же случилось? Надо его приласкать, погладить: “Нерон, ко мне!” Откуда я знаю его кличку? Нерон? Да, он подходит, да, прислушивается, пучки шерсти над глазами странно подрагивают, голова поднимается, он машет, крутит, хлещет хвостом по ковру – и вдруг прыгает на кушетку, я пугаюсь, пытаюсь встать, его голова рядом с моей, мягкая, влажная морда у моей щеки, языком по ушам, щекам, подбородку, ладоням. Зверь вне себя, не знает, что еще и сделать, скулеж сменяется лаем, хрипло и резко его голос вырывается в воздух, он прыгает с кушетки на пол и обратно, крутится волчком вокруг себя, катается по полу, подбегает к столу, к шкафу, к окну, все его тело дрожит, снова подбегает ко мне, тянет воздух, обнюхивает ботинок, штанину, повязку, лай прекращается, опять только жалобный испуганный скулеж, он лежит на земле, на полу, на холодной, безотрадной доске. Часто дышит, высунув язык, ноздри темно-красные, пена из пасти. “Нерон!” – зову я совершенно чужим голосом, одним рывком вскакиваю с кушетки, наклоняюсь над ним, чтобы погладить, запустить ладонь в шерсть, прижаться головой к его теплой… Тут мое движение замирает, я вижу собаку в зеркале, вижу обстановку комнаты, стул и стол, книги, пепельницу, лампу, вижу зверя на полу… и чужого человека рядом, темные волосы на лбу, голова над шерстью собаки, рука… замерев, смотрю в зеркало, тот тоже поднимает глаза, они смотрят прямо на меня, я в ужасе отпускаю собаку, и он тоже… Что это, я чувствую какой-то головокружительный обман, он тоже бледнеет, пошатываясь, встает вместе со мной, бросается к зеркалу, я оборачиваюсь в поисках, он тоже: никого, в комнате нет никого, кроме меня, я совсем один, только отражение в зеркале, и это… это я, я сам, не может быть иначе, я совсем один, я одинок, страшно одинок, я ощупываю свое туловище, плечи, лицо, одна рука скользит по другой: я, я, я, другой это я, я это другой, мертвец, который теперь жив, лицо, туловище другого, мышцы, плоть, внутренности, мозг и душа. Не я? Больше не мое? Я теперь уже не я? То, что смотрит моими глазами, то, что щупают мои руки, мои мысли, мои собственные мысли – больше не мои?!

Ужас перехватил дыхание и не отпускает меня, я пытаюсь думать, все словно замерзло, ледяная тишина в голове, из зеркала смотрит испуганное, мраморно-бледное лицо. Вдруг что-то вздрагивает, пульсирует обжигающая краснота, рука опять машинально ощупывает нагрудный карман, теперь все ясно: паспорт, имя другого, это имя потянуло за собой все остальное, мистическим образом одно связано с другим, лицо и имя неразрывны, и теперь я – другой и должен пережить его смерть до конца, прожить его жизнь, пока он лежит там под землей в грязи, я вхожу в его жизнь, как в раму, но я все знаю, я как зритель позади картины, я остаюсь собой и смотрю на себя, я другой и все-таки я, человек за его портретом.

Теперь во мне покой, странная тишина. Все опустело, страха во мне больше нет, пожалуй, это чересчур, я устал, невозможно преодолеть предел восприятия, мгновение нельзя осознать полностью, все понимаешь, лишь когда оно уже в прошлом, и правильно, иначе душа разорвалась бы. Это защита, крепостной вал от себя самого, от безумия, шока и бреда, ведь все хорошо, все прошлое стерто, больше нет войны, нет работы, я уже совсем не помню, как было раньше, да и какая разница, я новый человек, начинается новая жизнь, новое будущее. Сейчас, сейчас счастье, сейчас, как только я войду в эту дверь, за нею счастье, за нею…

Дверь приоткрывается, медленно, осторожно, узкая щель, просовывается голова, каштановые волосы блестят на солнце, белая кисть на дверной ручке, большие голубые глаза осторожно осматривают комнату Вот она рядом со мной, ее дыхание на моем лице… нет, нет, нет:

– Что с тобой, почему ты так странно смотришь на меня, почему отстраняешься?

– Ничего, милая, это ничего не значит, я просто испугался, просто еще не привык ко всему этому, что теперь… ты рядом, я так долго был один в окопе, вокруг одни мужчины, все время взрывы, грохот, все время команды и готовность к смерти, а теперь вдруг… кто-то рядом со мной, женщина, такая красивая…

– Глупенький мой, я же краснею. – И закрывает мне глаза.

Сказать ей? Я должен ей сказать?

– Только посмотри, как я выгляжу, мои волосы, лицо, это же все…

Дальше не получается, она обнимает меня, виснет на мне, я очень слаб, не могу ничего поделать с тем, что я слаб, что я люблю ее, да, еще тогда, сразу, увидел ее лицо и полюбил ее и не в силах был сказать, что это совсем не я, что ее поцелуи предназначались другому, она любила другого, другого, другого!

– Ну, теперь пойдем, ты довольно долго спал, солнце скоро зайдет, стол накрыт, уже давно, все остынет, и матушка ждет, она тоже здесь, я не выдержала и сказала ей, что ты вернулся, больше никому, сегодня тебе нужно отдохнуть, а то завтра начнется, от твоих друзей, верно, отбою не будет, Бобби уже трижды присылал своего слугу, как мило, что он сразу привез тебя на машине, Бусси Зандор прислала огромный букет сирени с розовой записочкой, я говорю все вперемешку, ты уж не сердись, и представь себе, Свен Боргес тоже только что вернулся домой, я не видела его все это время, он только однажды был в отпуске и вел себя очень назойливо, я потом расскажу, а теперь, пока ты тут отдыхал, полчаса назад позвонил по телефону, странно, правда? Он, видимо, приехал тем же поездом, что и ты.

Спина, перекошенные плечи, это он? Наверно, это тот самый из поезда. Темнота вернулась, Свен Боргес, я снова чувствую стекло перед глазами, надо было его разбить, но никак не пройти сквозь него, не пройти сквозь…

Все движется дальше, совсем нет времени подумать, все как в книжке с картинками, все время новая страница, новый сюрприз, а это ведь моя собственная жизнь: вот я в соседней комнате, стол накрыт тонким белым дамастом, на нем хрустальные бокалы, зелено-красные кубки, между ними лежат цветы, маленькие фиолетовые фиалки, посередине – большая высокая ваза, полная раскрытых сияющих роз, справа и слева два канделябра с девятью белыми свечами, все так торжественно, она ведет меня за руку, как ребенка, так всегда было на мой день рождения, мама вводила меня за руку, сюрпризы, подарки. Вот стоит старая сутулая женщина, редкие седые волосы торчат вокруг старого морщинистого лба, тонкие, плотно сжатые губы подрагивают, серые тихие глаза пристально смотрят на меня сквозь золотые очки, широко и удивленно, вдруг она решительно упирается тростью в пол, шагает ко мне, очки сваливаются с острого носа, трость звонко падает, маленькие высохшие руки обхватывают мою шею, а маленькое дряхлое тело сжимается от рыданий и счастья.

– Мама…

У меня в глазах слезы, не знаю почему. Это моя мать. Меня охватывает тоска, безымянная боль, я хотел бы упасть ей в ноги, но что-то удерживает меня, сидит тяжелым сухим комом в горле, глушит и душит.

Вот мы сидим за столом, трепещут свечи, разговоров мало, старая служанка приносит и уносит блюда, белый фарфор, тонкий, прозрачный, с нарисованными красными драконами, напротив меня справа на стене висит фотография, кажется, это Грета и рядом молодой человек в форме; наверно, она заметила мой взгляд, тоже посмотрела туда, на лице улыбка, ее рука лежит на моей, она лукаво отстраняется и говорит, запрокинув голову:

– Вообще-то в штатском ты выглядишь неважно. Ты помнишь, как мы тогда в первый раз сфотографировались вместе? Отец и мама еще ничего не знали о нашей помолвке, я так гордилась твоим мундиром. Ты как раз служил, пока тянулось дело с твоим приемом на должность и официальным уведомлением, ты не мог бы носить форму, и тогда мы пошли к фотографу, твои усы, эту черную щетку ты еще и начесал заранее, слава богу, теперь их нет, хоть какая-то польза от войны, они же так нелепо щекочут, и ты выглядел красавцем с открытки, я была глупой девчонкой, тогда мне это нравилось, только посмотри… – Она вскочила и вернулась с фотографией в руке, очень звонко смеясь: – Как ты тогда выпучил глаза, как марципановый принц, и серебряные шнуры, как один оторвался, когда нам в тот вечер пришлось быстро расстаться, а ты хотел еще один поцелуй и зацепился за спинку стула, и я пришивала его тебе в таком волнении, а твой фельдфебель все равно заметил и спросил, но ты ничего не выдал и предпочел отправиться под арест, нет, ты – стойкий оловянный солдатик, от этого прозвища тебе уже не отделаться, мой маленький оловянный солдатик, а теперь стал большим, и довольно с него службы, и с меня тоже довольно, так что уж лучше в штатском, честное слово.

Она стала серьезной и задумчивой, ее изящные тонкие пальцы играют с серебряной подставкой для приборов, я поворачиваюсь вполоборота, ее лицо в профиль, белая шея склонена над фотографией, трогательная мягкая линия, внезапно от ее веселости не осталось и следа, и с болезненной, странно усталой и сердитой морщинкой вокруг губ она шепчет:

– Часть жизни пропала, война забрала ее у нас, обдурила нас на жизнь, где она теперь? Поженившись, нужно ведь проводить жизнь вместе, иначе какой в этом смысл?! Как часто я сидела здесь, тосковала и думала, что ты там сейчас делаешь, в окопе ли ты, может, разговариваешь с товарищами, пьешь, может, у тебя в руке мой портрет и ты рассказываешь обо мне, мыслями здесь, в этой комнате, или где-то далеко, изучаешь позиции противника, или капитан пришел, или как раз начинается атака, а я сижу здесь и не могу пошевелиться, все происходит без меня, пока я здесь, бессильная и как будто слепая, пули свистят, справа и слева брызжет кровь, летают руки и ноги, у одного вывалились кишки, а у другого – мозг, ты вот только что с ними говорил, это ужасно, сидеть здесь одной, и мама все время молчит, ни слова, иногда я думала… я уже больше не знала, жив ли ты вообще, может, ты уже в земле, давно стал неузнаваемой массой, тогда мне вдруг казалось, что я замужем за покойником и даже не осознаю этого, тогда мне хотелось кричать, вот такая у меня жизнь, сидишь тут, тело на стуле сидит, а потом все, такой ужасный холод поднимается, будто холодный жар, я иногда часами сидела и не могла встать, ночами в постели не могла уснуть, мерещилось, будто ты рядом лежишь, на белой простыне, лоб у тебя совсем белый, это был полусон-полубред, кровь в твоих волосах, и время лежало поверх, как кукла, да, время, то, которое я проживала, которое ты проживал, кукла, странно застывшая, у меня посередине груди, беззвучным вдохом высасывала из меня воздух, я чуть не задыхалась.

– Грета, Грета, крошка, ты… – Впервые имя из моих уст, это уже совсем не удивляет, я просто взял ее ладонь и держу в своей, совсем холодная и дрожит, лицо у нее очень бледное, глажу ее волосы, снова и снова, не могу ни о чем думать, ее грудь вздымается и опускается, по щеке медленно стекает одинокая горячая слеза, я встаю, заключаю ее в объятия, поцелуем снимаю слезу, глухое мучительное рыдание сотрясает ее тело, я не отпускаю, наконец она успокаивается, на губах снова улыбка, с трудом берет себя в руки, достает белый платок, энергично отирает глаза, снова лукаво смеется над моими, снова садится за стол, решительно вонзает вилку в мясо, отрезает большой кусок, макает его в соус, пихает мне в рот и:

– Вот, это важнее всего. Я глупая истеричка, а теперь давай больше не будем об этом говорить, ладно?

Нет, больше не будем говорить. Но она бледна, губы смеются, беспрестанно говорит, шутит и начинает рассказывать что-то смешное, но я знаю, это не она, это только губы смеются, а глаза по-прежнему большие, серьезные и испуганные, а за белым лбом скрывается маленькая больная душа с тысячей кровоточащих ран.

Обед окончен, мы встали из-за стола, старая горничная уносит тарелки, мать, которая до сих пор только молча жевала или бормотала что нечленораздельное под нос, берет трость, ковыляет вокруг стола, виснет на моей руке, указывает, чуть ли не торжествуя, на дверь слева, я вопросительно смотрю на Грету, сладкая улыбка Мадонны на ее лице, щеки окрашивает нежный счастливый румянец:

– Он там лежит и спит, – она сияет, – теперь он может спокойно проснуться, ведь не каждый день к нему отцы возвращаются.

Господь, на кресте распятый, грехи мира искупающий: волна прибоя подхватила меня и уносит прочь, не отпускает, назад уже не вернуться, случившегося не отменить, берег исчезает из вида, вперед в открытое волнующееся море, без опоры – перед глазами у меня все пылает.

Маленькая комнатка вся в белом, розовые и голубые стены, белые покрывала, белая кисея, окна открыты, белые гардины с перьями ветер парусит внутрь, на желтой циновке играют круглые солнечные зайчики, полная тишина, я слышу собственное дыхание, женщины останавливаются рядом со мной, в углу кроватка, белое лакированное дерево, белые подушки, в три шага она подходит, низко наклоняется над бортиком, дерево прижимается к бедрам, платье задирается, я вижу ее черные туфли, белые чулки, округлые икры, туловище поднимается, словно враскачку, она глубоко вздыхает, в руках что-то шевелится, маленькие, смутно-сонные движения, потягивается, просыпается, набирает силу, сучит поднятыми ножками и сбрасывает одеяло. Нежное, крошечное тельце корчится у нее на руках, голое и розовое, отбивается ногами от света, от жизни и мира, маленькие кулачки сжаты до боли, глаза крепко зажмурены. Вот она рядом со мной, держит ребенка перед собой, как святыню, и вручает мне. Я лишь смотрю на него и не смею пошевелиться.

– Твой мальчик, – говорит она, – правда, он вылитый ты? Черные волосики и маленький круглый носик, я нашла в письменном столе твои детские фотографии, в коротких штанишках, милые, веселые портретики, видишь, он тоже смеется, и крошечные ручки хватают тебя за палец, да-да-да, папа вернулся, папа, скажи-ка “па-па, па-па”, видишь, он уже округляет ротик, па-па, вот, слышишь, его первое слово, сколько раз я ему повторяла его, и теперь он понял, именно сегодня впервые сказал, па-па, па-па, ты моя радость, золотце мое маленькое!

Вдруг за дверью возня, глухое рычание и рысканье, ручка дважды неловко щелкает, и вот собака в комнате, в два больших, неистовых прыжка бросается на меня, передними лапами тянется к ребенку, я чуть не роняю его, в последний момент Грета выхватывает его у меня из рук, ярость пса утихает, большими красными угольками он смотрит на меня, с бессмысленным лаем снова прыгает через комнату к женщине, скулит и трется о ее колено, кротко виляет хвостом, красный длинный язык высунут из пасти, пес поворачивает лохматую голову, смотрит на нее, словно попрошайка, встает на задние лапы, к ее руке, судорожно прижимающей ребенка, и не дыша лижет ручки, ножки и голое тело ребенка.

– Ты что, взбесился, Нерон? Что на тебя нашло? Он же чуть не упал!

– Уберите животное, – сдавленно говорю я, – не могу его видеть, – и иду к двери, обратно в свою комнату.

Мне очень плохо. Пес вывел меня из себя. Я ненавижу его. Он будет преследовать меня во сне. Он как человек. Но что ему надо? Как все это связано с собакой? Смешно. Я все это лишь воображаю. Нервы ни к черту. Проклятая война. Но ведь теперь все хорошо, у меня есть дом, есть… жена, есть… ребенок, почему бы и нет, я всего этого не хотел, это все ненарочно, взяв паспорт, я лишь хотел выбраться из грязи, я же хочу начать новую жизнь, я не пролетарий, теперь я достойный господин, ведь это я и есть, я же никого не обманываю, она может быть вполне довольна мной, иначе у нее никого бы не было, ребенок сказал бы “папа” в пустоту, как он улыбался, маленькие красные ножки, да какое мне дело до этой собаки, пусть следит за собой, больше я ничего не упущу, теперь я здесь и буду защищать это хоть зубами, моего ребенка, мою жену – Грету! Это ужасно! Я обманываю ее, я никогда еще не видел такую женщину, я обманываю ее собой, это просто кошмар, но я же люблю ее, я же люблю ее, так быстро получается, это что-то новое, когда я думаю о ней, что-то вот здесь в груди и болит, ее волосы, ее губы, ее глаза, когда она смотрит, как она склонилась над ребенком, что же я делаю, что же я делаю?

Стучат. Это она. Как я мог вот так уйти от нее, закрыться в комнате. Так поступает пролетарий, но не культурный человек. Почему я робею открыть дверь? Потому что люблю ее? Я вор? Я схожу с ума!

– Прости меня, – говорит она. – Эта глупая собака! Но откуда мне было знать. Наверное, тебе и впрямь лучше еще какое-то время полежать здесь одному и отдохнуть, пока ты не привык к людям… Тебе нужен покой, но разреши мне хотя бы побыть с тобой, ты закроешь глаза, я буду сидеть тихо и просто смотреть на тебя, хотя бы только смотреть, ладно?

– Положи мне руку на лоб, – говорю я очень тихо и закрываю глаза.

– Да, вот так хорошо, теперь ты мой второй ребенок! И я тебя никогда, никогда больше отпущу!

Сколько я так лежу? Ее ладонь у меня на лбу, всегда ее ладонь! Я ее ребенок, я в убежище, буря принесла меня под эти руки, все хорошо.

Я сплю? Хочется говорить, если бы я только мог говорить, все рассказать этой ладони, что покоится на моем горячем лице, тонкой, тихой и полной доверия. Никогда больше я не смогу говорить, тайна словно закрывает мне рот, не дает радоваться, получать удовольствие и жить. Но ведь ради этого я и поступил так, именно ради этого! Я хочу жить, хочу целовать эту руку, губы между тонкими пальцами, касаются прохладных тонких подушечек, маленьких гладких розовых ноготков.

– Что же ты делаешь? – смущается она. – Тебе ведь надо спать!

– Да, да, я и сплю. Все это только сон, только сон, Грета, все это совершенно неважно, нам нельзя думать о том, наяву ли это, но ты ведь счастлива, правда, так же счастлива, как и я, ты любишь меня, и мы вместе, я держу твои пальцы, твою руку, все остальное лишь призраки, демоны, которые хотят сбросить меня во мрак, но ты – свет, ты делаешь меня лучше, с меня все спадает, я хочу быть добрым к тебе, ничто мне не помешает, ты моя женщина, мое спасение, я люблю тебя, я люблю тебя, Грета!

Ее губы касаются моих, я целую ее лоб, грудь, шею и глаза, ее грудь вздымается, глаза становятся большими, мягкими и темными, руки – совершенно бессильными, мы оба лежим на кушетке, ее горячее, возбужденное дыхание на моем лице, я чувствую дрожь ее тела… Тут снаружи доносится голос, разговор у двери, где-то во мне тревога, кажется, я уже когда-то слышал его, это похоже на укол, я не хочу ничего знать, меня ничего не касается, она в моих объятиях, здесь мир обрывается, стена, я не знаю ничего иного, сейчас я не могу ничего больше знать… В дверь очень робко стучат, через стену доносится голос старой служанки:

– Пришел господин Свен Боргес. Он хотел бы засвидетельствовать свое почтение господину доктору с супругой.

Она поднялась, наступил вечер, у окна остается тусклый свет, мне больше не видны ее глаза, голова опущена, подбородок, обычно такой мягкий, твердо и черно пронзает сумрак.

– Мы не желаем его принимать, – помолчав, наконец говорит она, ее голос невыразителен и странно хрипит, тело напряжено.

– Он тебя любит?

– Не знаю. Может, и ненавидит. Мне нет до этого дела. Он мне не нравится.

И вдруг, повернувшись:

– Он был здесь, в отпуске, полгода назад, потом еще раз, три месяца назад, передавал от тебя приветы, ранним вечером, как сейчас, он сидел на стуле напротив, все время смотрел в глаза, у него серые круглые глаза, как холодные пули, от них уже не отделаешься, как крыса. Он тебя видел, был рядом с тобой, я была счастлива услышать что-то о тебе, пригласила его к столу, почему бы нет, разве он тебе не друг, ты был где-то далеко в окопе, а теперь что-то от тебя было в комнате, так близко ко мне, он знал твое недавнее лицо, твои слова, видел твою улыбку, твои движения, какой-то отблеск тебя должен был передаться с ним, я была так рада побыть не одной, слушала его речь, не понимая смысла, ты тоже слышал его голос, я словно шла по мостику, парила над бесконечно широким потоком времени, над милями расстояния между нами, я была рядом с тобой, видела тебя во плоти, все вернулось.

Напротив меня встала из своего угла собака, начала настороженно кружить по комнате, держит голову набок, глаза ее светятся зеленым. После каждого круга она останавливается у изножья моей кушетки, выпрямляется, смотрит на меня, кладет лапы на массивный ковер, опускает голову и начинает скулить, протяжный мучительный вой.

Что не так с этой псиной? Все добры ко мне, все меня любят, незнакомцы сажают меня в автомобиль, незнакомые руки обвивают мою шею, незнакомые ладони, дрожа, гладят мое лицо. Только этот зверь злой, ненавидит меня, рвет мясо с моей кости, так что кровь идет, пялится на меня тлеющим взглядом, диким и сердитым, смутный затаившийся враг.

Надо бы наладить с ним отношения, он хороший пес. Обычно он хорошо себя ведет, что же случилось? Надо его приласкать, погладить: “Нерон, ко мне!” Откуда я знаю его кличку? Нерон? Да, он подходит, да, прислушивается, пучки шерсти над глазами странно подрагивают, голова поднимается, он машет, крутит, хлещет хвостом по ковру – и вдруг прыгает на кушетку, я пугаюсь, пытаюсь встать, его голова рядом с моей, мягкая, влажная морда у моей щеки, языком по ушам, щекам, подбородку, ладоням. Зверь вне себя, не знает, что еще и сделать, скулеж сменяется лаем, хрипло и резко его голос вырывается в воздух, он прыгает с кушетки на пол и обратно, крутится волчком вокруг себя, катается по полу, подбегает к столу, к шкафу, к окну, все его тело дрожит, снова подбегает ко мне, тянет воздух, обнюхивает ботинок, штанину, повязку, лай прекращается, опять только жалобный испуганный скулеж, он лежит на земле, на полу, на холодной, безотрадной доске. Часто дышит, высунув язык, ноздри темно-красные, пена из пасти. “Нерон!” – зову я совершенно чужим голосом, одним рывком вскакиваю с кушетки, наклоняюсь над ним, чтобы погладить, запустить ладонь в шерсть, прижаться головой к его теплой… Тут мое движение замирает, я вижу собаку в зеркале, вижу обстановку комнаты, стул и стол, книги, пепельницу, лампу, вижу зверя на полу… и чужого человека рядом, темные волосы на лбу, голова над шерстью собаки, рука… замерев, смотрю в зеркало, тот тоже поднимает глаза, они смотрят прямо на меня, я в ужасе отпускаю собаку, и он тоже… Что это, я чувствую какой-то головокружительный обман, он тоже бледнеет, пошатываясь, встает вместе со мной, бросается к зеркалу, я оборачиваюсь в поисках, он тоже: никого, в комнате нет никого, кроме меня, я совсем один, только отражение в зеркале, и это… это я, я сам, не может быть иначе, я совсем один, я одинок, страшно одинок, я ощупываю свое туловище, плечи, лицо, одна рука скользит по другой: я, я, я, другой это я, я это другой, мертвец, который теперь жив, лицо, туловище другого, мышцы, плоть, внутренности, мозг и душа. Не я? Больше не мое? Я теперь уже не я? То, что смотрит моими глазами, то, что щупают мои руки, мои мысли, мои собственные мысли – больше не мои?!

Ужас перехватил дыхание и не отпускает меня, я пытаюсь думать, все словно замерзло, ледяная тишина в голове, из зеркала смотрит испуганное, мраморно-бледное лицо. Вдруг что-то вздрагивает, пульсирует обжигающая краснота, рука опять машинально ощупывает нагрудный карман, теперь все ясно: паспорт, имя другого, это имя потянуло за собой все остальное, мистическим образом одно связано с другим, лицо и имя неразрывны, и теперь я – другой и должен пережить его смерть до конца, прожить его жизнь, пока он лежит там под землей в грязи, я вхожу в его жизнь, как в раму, но я все знаю, я как зритель позади картины, я остаюсь собой и смотрю на себя, я другой и все-таки я, человек за его портретом.

Теперь во мне покой, странная тишина. Все опустело, страха во мне больше нет, пожалуй, это чересчур, я устал, невозможно преодолеть предел восприятия, мгновение нельзя осознать полностью, все понимаешь, лишь когда оно уже в прошлом, и правильно, иначе душа разорвалась бы. Это защита, крепостной вал от себя самого, от безумия, шока и бреда, ведь все хорошо, все прошлое стерто, больше нет войны, нет работы, я уже совсем не помню, как было раньше, да и какая разница, я новый человек, начинается новая жизнь, новое будущее. Сейчас, сейчас счастье, сейчас, как только я войду в эту дверь, за нею счастье, за нею…

Дверь приоткрывается, медленно, осторожно, узкая щель, просовывается голова, каштановые волосы блестят на солнце, белая кисть на дверной ручке, большие голубые глаза осторожно осматривают комнату Вот она рядом со мной, ее дыхание на моем лице… нет, нет, нет:

– Что с тобой, почему ты так странно смотришь на меня, почему отстраняешься?

– Ничего, милая, это ничего не значит, я просто испугался, просто еще не привык ко всему этому, что теперь… ты рядом, я так долго был один в окопе, вокруг одни мужчины, все время взрывы, грохот, все время команды и готовность к смерти, а теперь вдруг… кто-то рядом со мной, женщина, такая красивая…

– Глупенький мой, я же краснею. – И закрывает мне глаза.

Сказать ей? Я должен ей сказать?

– Только посмотри, как я выгляжу, мои волосы, лицо, это же все…

Дальше не получается, она обнимает меня, виснет на мне, я очень слаб, не могу ничего поделать с тем, что я слаб, что я люблю ее, да, еще тогда, сразу, увидел ее лицо и полюбил ее и не в силах был сказать, что это совсем не я, что ее поцелуи предназначались другому, она любила другого, другого, другого!

– Ну, теперь пойдем, ты довольно долго спал, солнце скоро зайдет, стол накрыт, уже давно, все остынет, и матушка ждет, она тоже здесь, я не выдержала и сказала ей, что ты вернулся, больше никому, сегодня тебе нужно отдохнуть, а то завтра начнется, от твоих друзей, верно, отбою не будет, Бобби уже трижды присылал своего слугу, как мило, что он сразу привез тебя на машине, Бусси Зандор прислала огромный букет сирени с розовой записочкой, я говорю все вперемешку, ты уж не сердись, и представь себе, Свен Боргес тоже только что вернулся домой, я не видела его все это время, он только однажды был в отпуске и вел себя очень назойливо, я потом расскажу, а теперь, пока ты тут отдыхал, полчаса назад позвонил по телефону, странно, правда? Он, видимо, приехал тем же поездом, что и ты.

Спина, перекошенные плечи, это он? Наверно, это тот самый из поезда. Темнота вернулась, Свен Боргес, я снова чувствую стекло перед глазами, надо было его разбить, но никак не пройти сквозь него, не пройти сквозь…

Все движется дальше, совсем нет времени подумать, все как в книжке с картинками, все время новая страница, новый сюрприз, а это ведь моя собственная жизнь: вот я в соседней комнате, стол накрыт тонким белым дамастом, на нем хрустальные бокалы, зелено-красные кубки, между ними лежат цветы, маленькие фиолетовые фиалки, посередине – большая высокая ваза, полная раскрытых сияющих роз, справа и слева два канделябра с девятью белыми свечами, все так торжественно, она ведет меня за руку, как ребенка, так всегда было на мой день рождения, мама вводила меня за руку, сюрпризы, подарки. Вот стоит старая сутулая женщина, редкие седые волосы торчат вокруг старого морщинистого лба, тонкие, плотно сжатые губы подрагивают, серые тихие глаза пристально смотрят на меня сквозь золотые очки, широко и удивленно, вдруг она решительно упирается тростью в пол, шагает ко мне, очки сваливаются с острого носа, трость звонко падает, маленькие высохшие руки обхватывают мою шею, а маленькое дряхлое тело сжимается от рыданий и счастья.

– Мама…

У меня в глазах слезы, не знаю почему. Это моя мать. Меня охватывает тоска, безымянная боль, я хотел бы упасть ей в ноги, но что-то удерживает меня, сидит тяжелым сухим комом в горле, глушит и душит.

Вот мы сидим за столом, трепещут свечи, разговоров мало, старая служанка приносит и уносит блюда, белый фарфор, тонкий, прозрачный, с нарисованными красными драконами, напротив меня справа на стене висит фотография, кажется, это Грета и рядом молодой человек в форме; наверно, она заметила мой взгляд, тоже посмотрела туда, на лице улыбка, ее рука лежит на моей, она лукаво отстраняется и говорит, запрокинув голову:

– Вообще-то в штатском ты выглядишь неважно. Ты помнишь, как мы тогда в первый раз сфотографировались вместе? Отец и мама еще ничего не знали о нашей помолвке, я так гордилась твоим мундиром. Ты как раз служил, пока тянулось дело с твоим приемом на должность и официальным уведомлением, ты не мог бы носить форму, и тогда мы пошли к фотографу, твои усы, эту черную щетку ты еще и начесал заранее, слава богу, теперь их нет, хоть какая-то польза от войны, они же так нелепо щекочут, и ты выглядел красавцем с открытки, я была глупой девчонкой, тогда мне это нравилось, только посмотри… – Она вскочила и вернулась с фотографией в руке, очень звонко смеясь: – Как ты тогда выпучил глаза, как марципановый принц, и серебряные шнуры, как один оторвался, когда нам в тот вечер пришлось быстро расстаться, а ты хотел еще один поцелуй и зацепился за спинку стула, и я пришивала его тебе в таком волнении, а твой фельдфебель все равно заметил и спросил, но ты ничего не выдал и предпочел отправиться под арест, нет, ты – стойкий оловянный солдатик, от этого прозвища тебе уже не отделаться, мой маленький оловянный солдатик, а теперь стал большим, и довольно с него службы, и с меня тоже довольно, так что уж лучше в штатском, честное слово.

Она стала серьезной и задумчивой, ее изящные тонкие пальцы играют с серебряной подставкой для приборов, я поворачиваюсь вполоборота, ее лицо в профиль, белая шея склонена над фотографией, трогательная мягкая линия, внезапно от ее веселости не осталось и следа, и с болезненной, странно усталой и сердитой морщинкой вокруг губ она шепчет:

– Часть жизни пропала, война забрала ее у нас, обдурила нас на жизнь, где она теперь? Поженившись, нужно ведь проводить жизнь вместе, иначе какой в этом смысл?! Как часто я сидела здесь, тосковала и думала, что ты там сейчас делаешь, в окопе ли ты, может, разговариваешь с товарищами, пьешь, может, у тебя в руке мой портрет и ты рассказываешь обо мне, мыслями здесь, в этой комнате, или где-то далеко, изучаешь позиции противника, или капитан пришел, или как раз начинается атака, а я сижу здесь и не могу пошевелиться, все происходит без меня, пока я здесь, бессильная и как будто слепая, пули свистят, справа и слева брызжет кровь, летают руки и ноги, у одного вывалились кишки, а у другого – мозг, ты вот только что с ними говорил, это ужасно, сидеть здесь одной, и мама все время молчит, ни слова, иногда я думала… я уже больше не знала, жив ли ты вообще, может, ты уже в земле, давно стал неузнаваемой массой, тогда мне вдруг казалось, что я замужем за покойником и даже не осознаю этого, тогда мне хотелось кричать, вот такая у меня жизнь, сидишь тут, тело на стуле сидит, а потом все, такой ужасный холод поднимается, будто холодный жар, я иногда часами сидела и не могла встать, ночами в постели не могла уснуть, мерещилось, будто ты рядом лежишь, на белой простыне, лоб у тебя совсем белый, это был полусон-полубред, кровь в твоих волосах, и время лежало поверх, как кукла, да, время, то, которое я проживала, которое ты проживал, кукла, странно застывшая, у меня посередине груди, беззвучным вдохом высасывала из меня воздух, я чуть не задыхалась.

– Грета, Грета, крошка, ты… – Впервые имя из моих уст, это уже совсем не удивляет, я просто взял ее ладонь и держу в своей, совсем холодная и дрожит, лицо у нее очень бледное, глажу ее волосы, снова и снова, не могу ни о чем думать, ее грудь вздымается и опускается, по щеке медленно стекает одинокая горячая слеза, я встаю, заключаю ее в объятия, поцелуем снимаю слезу, глухое мучительное рыдание сотрясает ее тело, я не отпускаю, наконец она успокаивается, на губах снова улыбка, с трудом берет себя в руки, достает белый платок, энергично отирает глаза, снова лукаво смеется над моими, снова садится за стол, решительно вонзает вилку в мясо, отрезает большой кусок, макает его в соус, пихает мне в рот и:

– Вот, это важнее всего. Я глупая истеричка, а теперь давай больше не будем об этом говорить, ладно?

Нет, больше не будем говорить. Но она бледна, губы смеются, беспрестанно говорит, шутит и начинает рассказывать что-то смешное, но я знаю, это не она, это только губы смеются, а глаза по-прежнему большие, серьезные и испуганные, а за белым лбом скрывается маленькая больная душа с тысячей кровоточащих ран.

Обед окончен, мы встали из-за стола, старая горничная уносит тарелки, мать, которая до сих пор только молча жевала или бормотала что нечленораздельное под нос, берет трость, ковыляет вокруг стола, виснет на моей руке, указывает, чуть ли не торжествуя, на дверь слева, я вопросительно смотрю на Грету, сладкая улыбка Мадонны на ее лице, щеки окрашивает нежный счастливый румянец:

– Он там лежит и спит, – она сияет, – теперь он может спокойно проснуться, ведь не каждый день к нему отцы возвращаются.

Господь, на кресте распятый, грехи мира искупающий: волна прибоя подхватила меня и уносит прочь, не отпускает, назад уже не вернуться, случившегося не отменить, берег исчезает из вида, вперед в открытое волнующееся море, без опоры – перед глазами у меня все пылает.

Маленькая комнатка вся в белом, розовые и голубые стены, белые покрывала, белая кисея, окна открыты, белые гардины с перьями ветер парусит внутрь, на желтой циновке играют круглые солнечные зайчики, полная тишина, я слышу собственное дыхание, женщины останавливаются рядом со мной, в углу кроватка, белое лакированное дерево, белые подушки, в три шага она подходит, низко наклоняется над бортиком, дерево прижимается к бедрам, платье задирается, я вижу ее черные туфли, белые чулки, округлые икры, туловище поднимается, словно враскачку, она глубоко вздыхает, в руках что-то шевелится, маленькие, смутно-сонные движения, потягивается, просыпается, набирает силу, сучит поднятыми ножками и сбрасывает одеяло. Нежное, крошечное тельце корчится у нее на руках, голое и розовое, отбивается ногами от света, от жизни и мира, маленькие кулачки сжаты до боли, глаза крепко зажмурены. Вот она рядом со мной, держит ребенка перед собой, как святыню, и вручает мне. Я лишь смотрю на него и не смею пошевелиться.

– Твой мальчик, – говорит она, – правда, он вылитый ты? Черные волосики и маленький круглый носик, я нашла в письменном столе твои детские фотографии, в коротких штанишках, милые, веселые портретики, видишь, он тоже смеется, и крошечные ручки хватают тебя за палец, да-да-да, папа вернулся, папа, скажи-ка “па-па, па-па”, видишь, он уже округляет ротик, па-па, вот, слышишь, его первое слово, сколько раз я ему повторяла его, и теперь он понял, именно сегодня впервые сказал, па-па, па-па, ты моя радость, золотце мое маленькое!

Вдруг за дверью возня, глухое рычание и рысканье, ручка дважды неловко щелкает, и вот собака в комнате, в два больших, неистовых прыжка бросается на меня, передними лапами тянется к ребенку, я чуть не роняю его, в последний момент Грета выхватывает его у меня из рук, ярость пса утихает, большими красными угольками он смотрит на меня, с бессмысленным лаем снова прыгает через комнату к женщине, скулит и трется о ее колено, кротко виляет хвостом, красный длинный язык высунут из пасти, пес поворачивает лохматую голову, смотрит на нее, словно попрошайка, встает на задние лапы, к ее руке, судорожно прижимающей ребенка, и не дыша лижет ручки, ножки и голое тело ребенка.

– Ты что, взбесился, Нерон? Что на тебя нашло? Он же чуть не упал!

– Уберите животное, – сдавленно говорю я, – не могу его видеть, – и иду к двери, обратно в свою комнату.

Мне очень плохо. Пес вывел меня из себя. Я ненавижу его. Он будет преследовать меня во сне. Он как человек. Но что ему надо? Как все это связано с собакой? Смешно. Я все это лишь воображаю. Нервы ни к черту. Проклятая война. Но ведь теперь все хорошо, у меня есть дом, есть… жена, есть… ребенок, почему бы и нет, я всего этого не хотел, это все ненарочно, взяв паспорт, я лишь хотел выбраться из грязи, я же хочу начать новую жизнь, я не пролетарий, теперь я достойный господин, ведь это я и есть, я же никого не обманываю, она может быть вполне довольна мной, иначе у нее никого бы не было, ребенок сказал бы “папа” в пустоту, как он улыбался, маленькие красные ножки, да какое мне дело до этой собаки, пусть следит за собой, больше я ничего не упущу, теперь я здесь и буду защищать это хоть зубами, моего ребенка, мою жену – Грету! Это ужасно! Я обманываю ее, я никогда еще не видел такую женщину, я обманываю ее собой, это просто кошмар, но я же люблю ее, я же люблю ее, так быстро получается, это что-то новое, когда я думаю о ней, что-то вот здесь в груди и болит, ее волосы, ее губы, ее глаза, когда она смотрит, как она склонилась над ребенком, что же я делаю, что же я делаю?

Стучат. Это она. Как я мог вот так уйти от нее, закрыться в комнате. Так поступает пролетарий, но не культурный человек. Почему я робею открыть дверь? Потому что люблю ее? Я вор? Я схожу с ума!

– Прости меня, – говорит она. – Эта глупая собака! Но откуда мне было знать. Наверное, тебе и впрямь лучше еще какое-то время полежать здесь одному и отдохнуть, пока ты не привык к людям… Тебе нужен покой, но разреши мне хотя бы побыть с тобой, ты закроешь глаза, я буду сидеть тихо и просто смотреть на тебя, хотя бы только смотреть, ладно?

– Положи мне руку на лоб, – говорю я очень тихо и закрываю глаза.

– Да, вот так хорошо, теперь ты мой второй ребенок! И я тебя никогда, никогда больше отпущу!

Сколько я так лежу? Ее ладонь у меня на лбу, всегда ее ладонь! Я ее ребенок, я в убежище, буря принесла меня под эти руки, все хорошо.

Я сплю? Хочется говорить, если бы я только мог говорить, все рассказать этой ладони, что покоится на моем горячем лице, тонкой, тихой и полной доверия. Никогда больше я не смогу говорить, тайна словно закрывает мне рот, не дает радоваться, получать удовольствие и жить. Но ведь ради этого я и поступил так, именно ради этого! Я хочу жить, хочу целовать эту руку, губы между тонкими пальцами, касаются прохладных тонких подушечек, маленьких гладких розовых ноготков.

– Что же ты делаешь? – смущается она. – Тебе ведь надо спать!

– Да, да, я и сплю. Все это только сон, только сон, Грета, все это совершенно неважно, нам нельзя думать о том, наяву ли это, но ты ведь счастлива, правда, так же счастлива, как и я, ты любишь меня, и мы вместе, я держу твои пальцы, твою руку, все остальное лишь призраки, демоны, которые хотят сбросить меня во мрак, но ты – свет, ты делаешь меня лучше, с меня все спадает, я хочу быть добрым к тебе, ничто мне не помешает, ты моя женщина, мое спасение, я люблю тебя, я люблю тебя, Грета!

Ее губы касаются моих, я целую ее лоб, грудь, шею и глаза, ее грудь вздымается, глаза становятся большими, мягкими и темными, руки – совершенно бессильными, мы оба лежим на кушетке, ее горячее, возбужденное дыхание на моем лице, я чувствую дрожь ее тела… Тут снаружи доносится голос, разговор у двери, где-то во мне тревога, кажется, я уже когда-то слышал его, это похоже на укол, я не хочу ничего знать, меня ничего не касается, она в моих объятиях, здесь мир обрывается, стена, я не знаю ничего иного, сейчас я не могу ничего больше знать… В дверь очень робко стучат, через стену доносится голос старой служанки:

– Пришел господин Свен Боргес. Он хотел бы засвидетельствовать свое почтение господину доктору с супругой.

Она поднялась, наступил вечер, у окна остается тусклый свет, мне больше не видны ее глаза, голова опущена, подбородок, обычно такой мягкий, твердо и черно пронзает сумрак.

– Мы не желаем его принимать, – помолчав, наконец говорит она, ее голос невыразителен и странно хрипит, тело напряжено.

– Он тебя любит?

– Не знаю. Может, и ненавидит. Мне нет до этого дела. Он мне не нравится.

И вдруг, повернувшись:

– Он был здесь, в отпуске, полгода назад, потом еще раз, три месяца назад, передавал от тебя приветы, ранним вечером, как сейчас, он сидел на стуле напротив, все время смотрел в глаза, у него серые круглые глаза, как холодные пули, от них уже не отделаешься, как крыса. Он тебя видел, был рядом с тобой, я была счастлива услышать что-то о тебе, пригласила его к столу, почему бы нет, разве он тебе не друг, ты был где-то далеко в окопе, а теперь что-то от тебя было в комнате, так близко ко мне, он знал твое недавнее лицо, твои слова, видел твою улыбку, твои движения, какой-то отблеск тебя должен был передаться с ним, я была так рада побыть не одной, слушала его речь, не понимая смысла, ты тоже слышал его голос, я словно шла по мостику, парила над бесконечно широким потоком времени, над милями расстояния между нами, я была рядом с тобой, видела тебя во плоти, все вернулось.

Другие аудиокниги автора Петер Фламм

Я?

0

0