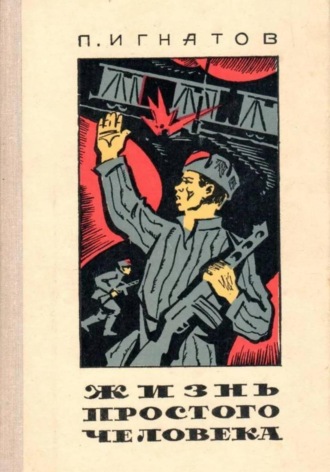

Жизнь простого человека

любимые мною люди, и мерное тиканье ходиков, и тёплый запах хлеба, – что у меня защекотало

в носу и слёзы снова навернулись на глаза. Но это уже были не слёзы обиды и ожесточения, а

тёплые слёзы радости.

– Ну, нагостевался? – спросил отец, поднимая от книги голову.

– Хорошо было, сынок? – спросила мать.

– Дома лучше, – ответил я, не глядя на них.

10

Мне шёл двенадцатый год, когда я окончил четырёхклассное городское училище. Хотелось

учиться дальше.

Отец тоже хотел, чтобы я продолжал образование, пока у него есть силы и возможность

содержать семью.

В то же время он старался приохотить меня к своей работе.

– Ремесло, – говорил он, – в жизни не помеха, а на кусок хлеба при случае заработать всегда

можно.

Отец радовался, что мой интерес к труду не только не остывал, а, наоборот, увеличивался,

чем старше я становился и чем ближе знакомился с «тайнами» ремесла. Иногда с простодушной

мальчишеской хитростью я пользовался этой маленькой слабостью отца. Когда мне нужно было

выпросить у него что-нибудь, я заводил с ним серьёзный разговор о работе, стараясь блеснуть

познаниями, и почти всегда добивался своего. Но и без всякого притворства, я действительно

живо интересовался работой отца, и он всегда находил во мне заинтересованного слушателя.

Соскучившись слушать эти наши разговоры, мать пыталась порой прервать их каким-

нибудь вопросом. Отец притворно сурово хмурил брови и говорил:

– А ты, мать, помолчи! Видишь, два рабочих человека беседуют!..

На двенадцатом году жизни я значительно подвинулся вперёд в своём умении работать, как

отец. Многое из мелких домашних поделок и починок делал теперь я сам и очень любил этим

заниматься. В какой-то мере это заменяло мне игрушки, которых у меня в детстве не было. Да,

вероятно, если бы мне и подарили игрушечный паровозик или автомобиль, я отнёсся бы к нему

с презрением. Гораздо более интересные вещи я умел сделать сам, своими руками!

Отец с неумолимой придирчивостью проверял мою работу. Он требовал безукоризненной

точности и чистоты в отделке самой, казалось бы, второстепенной детали.

– Что ж, – говорил он, разглядывая сделанную мною задвижку для двери в чулан, –

задвижка как задвижка, дверь ею запирать можно… Да ведь можно и просто гвоздь вбить и

верёвкой завязывать. А ты, дружок, сделай не просто задвижку, а такую вещь, чтобы сразу было

видно – мастер руку приложил! Понимаешь – мастер! Ну-ка, бери напильник…

Я очень любил отца, хотя он был со мной строг, а порой слишком суров, требователен. С

малых лет я был приучен к тому, что слово отца – закон. Этому немало способствовало то, что

отец всегда твёрдо и нерушимо держал своё слово. Он был на редкость прямой, справедливый

человек.

Отец не участвовал прямо и активно в рабочем революционном движении. Но бригады,

которыми он руководил, нередко одними из первых примыкали к организованному протесту

рабочих против увольнений, штрафов или других притеснений со стороны хозяев. Отец с

интересом читал революционные газеты и листовки, ходил на митинги и собрания рабочих, но

никогда не выступал на них. Раз он участвовал в жестокой потасовке с членами черносотенного

«Союза русского народа», которой закончился словесный диспут с ними в «Соляном городке».

После этого случая он раздобыл где-то маленький смит-и-вессон. Мать сшила из

бархатного лоскута кобуру, и отец, отправляясь на собрание, иногда прихватывал револьвер с

собой.

Помню, когда мы жили в Петербурге, у нас одно время часто ночевали какие-то молчаливые

люди; приходили они поздно вечером, на рассвете уходили и потом никогда не возвращались.

Теперь мне ясно, что это были революционеры-подпольщики, которые в те времена

нередко находили приют и временное пристанище в рабочих семьях. Мы не знали, кто они, как

их зовут. Они приходили и уходили. И отец и мать приветливо встречали ночных постояльцев,

старались получше накормить их, поудобней уложить. А мне был дан отцом строгий наказ: ни о

чём не спрашивать их и вообще не болтать.

Один из этих гостей запомнился мне особенно хорошо – возможно, потому что остальные

приходили, когда я спал, и видел их я только мельком, рано утром. Этот тоже пришёл поздно

вечером, но я ещё почему-то не спал. Отца не было дома, – он пришёл позднее. Мать, как всегда

по вечерам, не то шила, не то штопала, сидя за столом.

В дверь постучали. Мать открыла, и в комнату вошёл молодой, невысокого роста человек с

чёрной бородкой, в очках, которые сейчас же запотели, как только он вошёл в тёплую комнату.

Он прикрыл за собою дверь, снял очки, отчего его лицо стало ещё моложе, добродушней, и начал

поспешно протирать их.

– Входите, милости просим, – сказала мать, очевидно предупреждённая отцом о приходе

незнакомца.

– Благодарю вас, – сказал тот, слегка заикаясь.

Когда он надевал очки, его красные руки сильно дрожали, и тут только я и мать сообразили,

что этот человек продрог, что называется, до костей, ему и слово-то вымолвить трудно.

И не мудрено! Стояли жестокие крещенские морозы с ветром, метелью, а на незнакомце

было лёгкое осеннее пальтецо, старенькая шляпа; не было у него даже перчаток и шарфа.

– Да вы ж замёрзли совсем! – всполошилась мать. – Раздевайтесь скорей, садитесь вот сюда,

к печке, я сейчас самовар согрею!

– Да, знаете, мороз, как на Северном полюсе! – отвечал молодой человек, улыбаясь и крепко

потирая свои красные руки. – А мне ещё, признаться, целый час пришлось петлять по улицам,

прежде чем попасть к вам! – Что смотришь? – обратился он ко мне. – Знаешь, как зайцы петляют,

чтобы сбить с толку собаку? Зайцу-то хорошо, у него шуба тёплая, а я ещё тёплой шубы не

нажил!

Он весело подмигнул мне, снимая своё потрёпанное пальто.

– Вот чаю я выпью с удовольствием, с радостью! Вы себе и представить не можете, как я

мечтал о стакане горячего чая там, на улице. Но только уговор, хозяюшка, – сказал он, увидев,

что мать снимает самовар с табуретки, – самовар ставить буду я! У меня, знаете, правило такое:

всё делать самому, не допускать, чтобы кто-нибудь хлопотал за меня.

– Ну что это вы выдумали такое, – сказала, смеясь, мать, – У меня, может, тоже такое

правило и я тоже хочу чаю выпить. Как же мы с вами поладим? Второго-то самовара у меня нет!

Он от души рассмеялся.

– Ну, поддели вы меня!.. Тогда давайте вместе трудиться, я, знаете, очень люблю ставить

самовар. Чудесная машина – самовар!..

Ещё и получаса не прошло, как он постучался в нашу дверь, а нам казалось, что мы знаем

его давно, такой он был простой, общительный.

Он с жадностью выпил пять стаканов чаю с хлебом, рассказывая с милой, застенчивой

теплотой о старухе матери, которая жила в маленьком городке на Волге. И вдруг он замолчал,

глаза у него закрылись, он уронил голову на руку и затих. Это было так неожиданно, что мать

вскрикнула и бросилась к нему. Он спал, спал крепчайшим сном. Мать всплеснула руками.

– Ах ты, боже мой! До чего же намучился человек!

Она взяла старый отцовский полушубок, одеяло, подушку и быстро соорудила на лавке

постель, поставив в изголовье табуретку.

– Ложитесь, ложитесь скорее, я вам постель приготовила, – говорила она, трогая

незнакомца за плечо.

Он медленно поднял голову, не раскрывая глаз. Видно было, что, собрав всю силу воли, он

боролся с одолевавшим его сном. С усилием раскрыл глаза, тряхнул головой, встал.

– Ффу!.. Вот как меня разморило в тепле-то, после чая… Вы извините меня… извините, две

ночи не спал! – бормотал он. – Спасибо вам… Вы должны мне дать честное слово, что я никого

не стесняю, не занимаю ничьё место… – Он сел на лавку, потянулся. – Ох, как хорошо!

Через минуту он спал, повернувшись лицом к стене, не успев даже снять сапоги. Их снял с

него позднее отец, вернувшись домой.

Мать на цыпочках подошла к нему, долго смотрела, подперев щёку рукой, жалостно

покачивая головой.

– Молоденький совсем… Студент, должно быть… Бьются люди, бьются, себя не жалея, –

чего-то добьются? Святые, что ли, ничего себе, всё народу. Одно слово – большевики!..

Она заботливо осмотрела пальто гостя, пришила вешалку, закрепила пуговицу,

болтавшуюся на ниточке. Подумала, вздохнула, достала новые шерстяные варежки, которые

незадолго перед тем связала для себя, и сунула их в карман пальто.

Когда я проснулся на следующее утро, ночного гостя уже не было. Отец собирался на

работу. На мой вопрос, кто ночевал у нас, он равнодушно ответил:

– Этот-то?.. Так… один мой знакомый дяденька…

Но я понимал, что отец чего-то не договаривает.

Неужели это и был один из тех, кого отец называл «справедливыми» людьми, кто борется

за правду?

Я был в том возрасте, когда события внешней жизни не могли не задевать меня. К тому же

я видел у одних из окружающих меня людей страх, подавленность, у других – скрытую злобу и

ненависть.

Страшное, чёрное время переживал русский народ. В эти годы, после подъёма

революционной борьбы, расшатавшей устои царизма, начался кровавый разгул контрреволюции.

Сотни, тысячи людей были брошены в тюрьмы, осуждены на каторжные работы. Вся страна

покрылась виселицами.

Я слышал рассказы о замученных в тюрьмах революционерах, о страшных «столыпинских

галстуках», как в народе называли виселицы. Всё это тёмным, тяжёлым гнётом ложилось на

душу. Я боялся и ненавидел царя, ненавидел полицейских.

А тут ещё ранней весной с отцом случилось несчастье.

Мать только что вымыла пол и собрала обед, как пришёл один из его товарищей и,

смущённо комкая в руках шапку, сказал, что отца поранило на работе.

– Ты не сомневайся, жив он… Голову поранило, в больницу свезли.

Мать заголосила, заметалась по комнате, сестрёнка заплакала, я сидел за столом ни жив ни

мёртв. Часто в те времена калечило, а то и убивало людей на производстве.

В обеденный перерыв отец стоял под лесами строящегося корабля и читал собравшимся

вокруг него рабочим какую-то листовку. Что это была за листовка – не знаю. И вдруг сверху

свалился кусок железа и сильно поранил отцу голову. Отец упал, обливаясь кровью. Многие из

рабочих утверждали, что наверху, на лесах, мелькнула чья-то фигура. Кинулись было наверх, да

никого не нашли. Отца отвезли в морской госпиталь, куда мать, оставив на моё попечение

сестрёнку, немедленно отправилась. Вернулась она в слезах, горюя, что отца сильно поранило.

Болел отец долго. Когда он выписался из госпиталя, давно уже зазеленели деревья. Мать

привезла его домой бледного, слабого, обросшего бородой. У него дрожали руки, когда он,

посадив меня и сестрёнку на колени, ощупывал нас, словно слепой, гладил по голове. На лице у

него была добрая, кроткая улыбка. Никогда ещё не видел я отца таким, и сердце моё разрывалось

от любви к нему.

Работу отец потерял. Друзья советовали ему уехать на время из Петербурга. Распродав кое-

какие вещи, мы всей семьёй двинулись в Рязанскую губернию; там отец выхлопотал место

конторщика в экономии, в большом поместье богатого помещика, постоянно жившего за

границей.

– Вот и чудесно, ребятушки! – сказал отец, когда мы слезли с поезда на маленькой станции,

где нас ждала лошадь, чтобы доставить в экономию. Он вздохнул полной грудью. – Поживём на

вольной волюшке, под чистым небом, попьём молочка, накопим силушки!.. – Так я говорю,

старуха? – Смеясь, он обнял мать за плечи.

Мы долго ехали в телеге – сначала лесом, потом полями. Старые берёзы близко подступали

к дороге, склоняя над ней тонкие красноватые ветки, унизанные маленькими яркими, словно

светящимися листочками. По высокой тонкой траве скользили золотые солнечные пятна, густые

тёмные тени. Пахло в лесу чем-то свежим, медовым. Далеко куковала кукушка. И всё было таким

прекрасным, новым и в то же время близким, родным, что мы невольно притихли. У отца было

ласковое, задумчивое лицо. Мать положила ему на плечо голову, закрыла глаза.

А когда лес кончился и на нас хлынул свет огромного неба, подул душистый ветер и перед

глазами раскрылся зелёный простор полей с голубоватой полоской далёкого леса и белой

церковью на холме вдали, все задвигались, заулыбались.

Подставляя лицо ветру, мать тихонько запела. Отец подхватил песню.

Мужичонка, правивший лошадью, покрутил головой, усмехнулся:

– Весёлый, видать, народ! – и стал погонять сытую молодую кобылку.

Эта неожиданная перемена в нашей жизни была для меня настоящим счастьем.

Стояло жаркое лето. В шумной компании детей служащих экономии и крестьянских

ребятишек я проводил целые дни в лесу, в полях, на берегу маленькой, петляющей среди

зарослей ольхи и черёмухи речушки.

Я ведь впервые жил в деревне, впервые видел задушевную, милую красу русской природы.

Всё было для меня здесь новым, всё было чудесным откровением – и крик перепела в

зацветающей ржи, и земляника на прогретой солнцем, пахнущей мёдом и смолой вырубке, и

ночное у костра под звёздным небом…

Недолго продолжалась счастливая жизнь. Отец не ужился и здесь.

Месяца не прошло со времени нашего приезда в экономию, а отец уже поспорил с

управляющим, до которого дошли слухи, что конторщик держит сторону наёмных батраков и

здешних крестьян. Действительно, в дом, в котором мы жили, к отцу довольно часто заглядывали

мужики из окрестных деревень. Он беседовал с ними, что-то объяснял им, что-то писал…

Однажды вечером к нам пожаловал Фридрих Фридрихович, как звали немца-

управляющего. Здоровенный, толстый немец с тугими малиновыми щеками, с

«вильгельмовскими» усами, в куцем пиджаке и жёлтых крагах был в экономии «царь и бог».

У него было по соседству своё имение, нажитое, как говорили, на «прибыли» с экономии,

хозяйством которой он распоряжался как своим собственным.

Все трепетали перед управляющим, все боялись его, и все его ненавидели. К людям он

относился с пренебрежением, с тупой, холодной жестокостью, да он и не считал за людей

подвластных ему батраков и крестьян. «Русский мужик – дикарь, – говорил он. – Русский мужик

понимает одно – кнут!»

И вот случилось чудо: эта важная персона стояла у нашего крыльца и милостиво беседовала

с отцом. Войти в дом он отказался. Он случайно шёл мимо и вот решил посмотреть, как живёт

«господин новый конторщик».

На толстом, грубом лице немца застыла фальшивая улыбка. В правой руке он сжимал стек

(вспомогательное средство управления лошадью, тонкий гибкий, хлёсткий прут (стержень). –

Прим. ред.), которым похлопывал по крагам. В левой руке дымилась вонючая сигара.

– Вы, господин Игнатов, исполнительный, хороший работник, – говорил он отцу,

стоявшему на крыльце. – Вы – честный человек, а это редкость в наше время. Я тоже честный

человек, я понимаю вас. Но… – он сделал паузу, – вы идеалист. Это хорошо, когда мы молоды.

А у вас седые виски, у вас – семья… В ваши годы это смешно. Я дружески разговариваю с вами,

я хочу вам добра…

Он ещё долго говорил, и всё в том же духе. Отец ни словом не перебил его.

А когда немец ушёл, отец сказал, обеспокоенный посещением управляющего, матери:

– Знаю – соломой обуха не перешибёшь!.. А вот, что хочешь мать, не могу видеть, когда

людей обманывают, да каких людей – голь перекатную!.. Что в городе, что в деревне – везде

рабочему человеку одна доля: работай до седьмого пота, грызи чёрствую корку да помалкивай!..

Я тоже скоро понял, что и здесь, среди привольных полей и лесов, человек так же несчастен,

как в городе, даже, может быть, ещё несчастнее – темней, забитей. Я видел, как плохо живут

крестьяне, видел замученных работой батраков, получающих гроши за свой тяжёлый труд,

спящих вповалку в сарае, как их старается обмануть, прижать, обсчитать «честный» Фридрих

Фридрихович… «Где же хорошо живётся бедному человеку? Или нет такого места на земле?» –

думал я.

Чаще всего горькие, томящие мысли о тяжёлой жизни приходили по вечерам, когда на

«чёрный» двор экономии возвращались с работы батраки, работавшие с утренней зари дотемна.

С лугов возвращались косари в залубеневших от пота рубахах, с огородов и из огромного

фруктового сада – женщины и девушки. Люди шли тяжёлой, усталой походкой. Неслышно было

ни песен, ни смеха. Батраки еле держались на ногах от усталости и думали только о том, чтобы

поскорее лечь и забыться на несколько часов сном. Было что-то обречённое, приниженное в этих

молчаливых толпах людей, отдавших земле свой труд и ничего не получивших взамен.

И только позднее, когда после скудного ужина все разбредались по углам и двор затихал, в

тишину позднего вечера просачивался, как светлая струйка воды, тихий звук свирели. Это играл

старик, один из косарей; в переливающейся мелодии его нехитрого инструмента слышалась

тихая грусть.

Месяцем позже отец помог крестьянам написать жалобу на управляющего. Немец уже

больше не «объяснялся» с отцом. Он донёс в полицию, что конторщик «мутит» мужиков, и

сейчас же рассчитал отца. Нам нужно было бы уехать. Но отец пожалел меня с сестрой и снял на

две недели комнатку у знакомого крестьянина в ближайшей деревне.

Мать собрала все политические брошюры, которые были у отца, забрала у него револьвер

в бархатной кобуре и закопала всю эту «крамолу» в кухне, где был земляной пол. Вскоре после

этого утром нашу избу оцепили стражники. К нам ввалился становой. Он потребовал у отца

выдачи оружия. Отец спокойно пожал плечами и сказал, что оружия у него нет.

– Есть топор в сарае, – добавила мать.

Становой затопал ногами, заорал на неё: твоё, мол, дело горшки да плошки, не суйся, когда

тебя не спрашивают! – и приказал начать обыск. Перевернули весь дом, но ничего не нашли. На

то место у печки, где были зарыты брошюры и револьвер, мать посадила меня с сестрёнкой, будто

мы играем тут.

Стражники увели отца. Много дней подряд мать бегала за десять вёрст в полицейское

управление, совала уряднику последние полтинники, а то и рубли, добиваясь свидания с отцом.

По её рассказам, отец был спокоен, даже весел. Его скоро выпустили за отсутствием каких-либо

улик. Мы вернулись в Петербург.

Кончилась вольная волюшка!.. Как во сне, вставали передо мной поля ржи, по которым

ветер гоняет шелковистые волны, берёзовая роща, пронизанная солнцем, белые кувшинки в

тихой тёмной заводи…

Отец устроился механиком на маленький толевый завод, за Московской заставой.

Случалось, когда болел кочегар, я помогал ему в работе: возил на тачке уголь, следил за котлом.

Мне нравилось возвращаться вместе с отцом с работы домой, смывать с себя копоть и угольную

пыль, садиться за стол, уплетать горячие щи.

В одно из дежурств в кочегарке я взял с собой книгу «Грабители морей» Луи Жаколио и

так увлёкся приключениями отважных пиратов, что вспомнил о своих обязанностях только тогда,

когда пар с пронзительным свистом стал вырываться из предохранительных клапанов. Кочегарка

наполнилась паром. Бросился я к огромному котлу, – стрелка манометра далеко ушла за красную

черту!

Зажмурив глаза от ужаса, я ждал, что котёл вот-вот взорвётся и весь завод взлетит на

воздух… Но страх и растерянность длились всего несколько секунд. Я открыл спускной кран,

включил насосы, подал холодную воду в котёл… И стрелка быстро пошла вниз. Теперь

оставалось только открыть дверь и проветрить кочегарку. Но в эту минуту вошёл отец. Он

услышал свист пара и решил, что что-то случилось. Он был бледен. Взгляд его скользнул по

манометру, по мне и остановился на раскрытой книге, валявшейся на полу. Он сразу всё понял.

– Иди домой, – коротко сказал он и встал у котла.

Лучше бы он накричал на меня, выругал, даже побил!

Самое страшное для меня было – потерять уважение и доверие отца.

Я стоял, опустив голову, и не мог двинуться с места.

Отец побыл у котла, потом ушёл, потом снова вернулся, словно меня и не было в кочегарке.

А я всё стоял, не поднимая головы…

Так продолжалось не меньше часа. Наконец отец сжалился надо мной.

– Снеси книгу домой, – сказал он, – и возвращайся дежурить у котла.

Словно гора с плеч свалилась у меня. На всю жизнь запомнил я этот урок.

Осенью отец стал хлопотать, чтобы меня приняли в военно-морское техническое училище,

что у Калинкина моста. Добиться этого было нелегко для сына рабочего, но уж если отец за что-

нибудь брался, то доводил дело до конца. Так было и на этот раз.

То-то была радость! Мне казалось, что теперь передо мною откроется широкая дорога в

жизнь.

В военно-морском техническом училище готовили техников-механиков для флота. В

первом классе, в который я поступил, один день в неделю отводился на производственную

практику в технической мастерской училища. С первого раза полюбилась мне эта мастерская –

просторное, светлое помещение, в котором с одной стороны стояли верстаки с привёрнутыми к

ним тисками, а с другой – станки для обработки металла и дерева. Занимался с нами старик

механик. Он никогда не кричал на нас, редко наказывал, и вся наша шумная ребячья ватага

быстро прониклась к нему глубочайшим уважением. Он покорил наши сердца знанием дела,

своим замечательным мастерством.

Первое задание, которое нам дал мастер, было совсем простым. Каждый получил

продолговатую чугунную плитку с гребешком на тыльной стороне для зажима в тисках. Нужно

было с лицевой стороны плитки снять зубилом стружку в одну шестнадцатую дюйма, а потом

драчевой пилой и напильником обработать плитку, сделав ровную, под угольник, поверхность,

чтобы не было просвета между плоскостью плитки и ребром угольника.

Для меня, привыкшего под руководством отца к работе разным инструментом, всё это было

делом несложным. Мастер, зорко наблюдавший за каждым из нас, сейчас же заметил, что я

справляюсь с задачей.

– Отец-то твой кто? – спросил он, останавливаясь за моей спиной.

– Механик! – с гордостью ответил я.

– Ну-ну, – поощрительно проговорил мастер.

Я рассказал об этом коротком разговоре с мастером отцу, и он, кажется, был доволен не

меньше, чем я.

Впоследствии мы работали в мастерской над изготовлением угольников, кронциркулей,

нутрометров, метчиков.

В училище я пробыл недолго – немногим более полутора лет. Кроме общеобразовательных

предметов, я познакомился в нём с основами черчения, с английским языком.

В военно-морском техническом училище я попал в совсем новую для меня среду. Интересы

учащихся были здесь шире, серьёзнее, чем в городском училище. Со временем я узнал от ребят,

как величайшую тайну, что в училище есть подпольный кружок революционно настроенной

молодёжи, занятиями которого руководят старшеклассники. Я загорелся желанием попасть в

него. Товарищи говорили, что в кружок таких «малышей», как я, не принимают, но мне всё же

хотелось попытать счастья.

Целую неделю ходил я по пятам за учеником выпускного класса Николаем Арбузовым, о

котором мне сказали, что он одни из руководителей кружка. Очень мне нравился этот высокий

юноша с курчавыми волосами и тёмным пушком на верхней губе. Одно портило его – очки. Но