По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

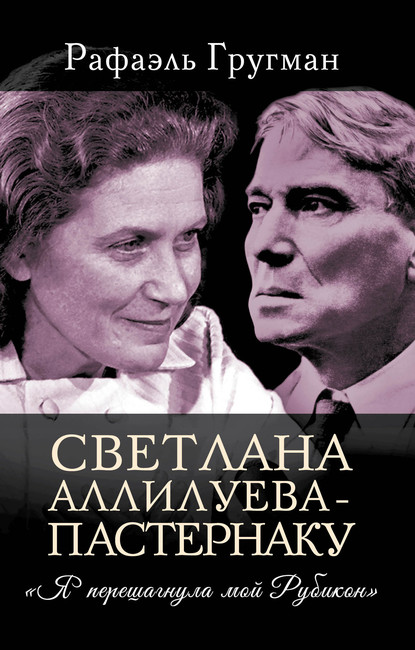

Светлана Аллилуева – Пастернаку. «Я перешагнула мой Рубикон»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ах, нет, не сможет. Только будут плакать его раны и увядать цветы, и осыпятся листья, и вскоре оно почернеет, поникнет и умрёт. Умрёт тихо, не борясь, никому не причинив зла.

Таким добрым, беззащитным, солнечным деревом был и ты, мой незабвенный, моя любовь, мой князь заморский, не смог ты пустить корни на нашей неуютной земле.

Нет мира, нет прощения тем, кто рубит беззащитные деревья, несущие людям радость и тепло… Нет прощения, нет мира, нет мира! Твоё имя стучит в моё сердце, как набат, и я никогда не забуду и не прощу ничтожным дровосекам.

Как ты лежал в гробу, в холодном нашем московском крематории, незнакомые люди подходили заглянуть в твоё спокойное, прекрасное лицо. Было морозно, мы стояли все в шубах, индийцы и русские, и моя милая чёрная Лиля, и ты, моя Ириша, и ты, моя Оля – вы все, мои дорогие друзья из несчастливого Института мировой литературы… И все не могли оторваться от твоего лица: ты не был никогда красавцем, но сейчас оно было значительно и прекрасно.

Бедный друг мой, бедный мой рыцарь! Ведь ты отдал свою жизнь за меня – не на словах, как это часто обещают, а на деле. Ты мог уехать в тёплые свои края, мог не связывать себя работой в Москве, ведь ты был болен и наш климат убивал тебя, но ты остался и взял на себя непосильную для здоровья работу, потому что ты не хотел оставлять меня одну. Мой бедный рыцарь Помощи и Добра, как бесстрашно переменил ты климат, страну, работу, весь свой привычный, беззаботный, индийский образ жизни на нечто совершенно иное – чтобы помочь мне, ты знал, как мне нужен был ты рядом… Сколько прелестных слов о любви слышала я за свою жизнь, но кто так бесстрашно встал рядом со мной, кто так рисковал на закате жизни, перед заходом солнца, рисковал всем на свете, здоровьем и жизнью ради меня?

Ведь неслучайна была наша встреча. Ты подумай, откуда ты приехал, сколько ты объехал стран до этого и в каком заточении жила я всю жизнь, чтобы в один прекрасный день неожиданно встретить тебя. Всё было полно многообещающего смысла, всё говорило о том, что это не случайно. Ты был больной, одинокий, с грустной милой улыбкой, умный и участливый, полный юмора и печали, – ты сразу всё понял. Ничего не надо было растолковывать, хотя ты был пришелец с другой планеты в мою унылую, как стоячее болото, жизнь.

Помнишь те первые дни в больнице, где мы и встретились с тобой, как сразу же мы оба рассказали друг другу каждый свою жизнь? Мы были оба несчастливы и одиноки, каждый нёс на плечах долгую необыкновенную биографию, и каждый ждал, чтобы протянулась тихая рука человеческого взаимопонимания. Что было нам обоим до политики, до государств, идеологий и всяких там партий и организаций!..

Как восстали немедленно же против нас партийные ханжи и фарисеи! Какую смертельную опасность для себя увидели они в человеческой привязанности и любви, не считающейся с их привычными нормами! Что они знали, что они понимали про нас с тобой, ничтожные составители анкет и доносов? Они только и видели, что ты иностранец, и это приводило их в ужас.

Мой бедный, как ты болел и страдал, как угасала потихоньку твоя жизнь, и всё добрее и лучше ты становился с каждым днём, суетное и малозначащее оставляло тебя. И я ничем не могла помочь, и любила тебя с каждым днём всё больше, и видела, как умирает на моих глазах дерево, у которого подрублены корни.

Как ты жалел и любил меня, как сострадал ты всем нам, несчастным, убогим, слепым, не видавшим мира, не знавшим ни других стран, ни других городов, ни другой жизни. Как ты хотел показать мне Индию, Европу, весь мир, и эту милую Швейцарию, которую ты так любил. И всё это было запрещено, исключено для всех нас…

Какой прекрасный лоб у тебя, какая тихая ласка в твоих губах… «И целуйте меня последним целованием».

«О, я могу! И Господи!.. Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги, вроде перестройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части.

Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость…»

Что это? Кто это говорит? Это Лара прощается с доктором Живаго. Это я прощаюсь с тобой, мой рыцарь, и целую твой чистый лоб последним целованием. Да, это я. Это всё и про нас с тобой тоже. «Твой уход, мой конец». Твой уход и конец моей прежней жизни – я чувствовала тогда уже, что не сможет моя жизнь оставаться прежней после твоего ухода, и я не знала ещё что, где, когда. Но судьба уже знала и уже готовила мне перемену. Замысла судьбы не избежать никому.

Это знали и понимали вы, Борис Леонидович, и никто не был в силах опровергнуть вашу мудрость, сколько ни старались. И я думала о вашей глубочайшей мудрости художника и философа, поскольку мне дана Богом небольшая пауза, чтобы подумать, чтобы очнуться от всех потрясений и ударов судьбы, перенесенных за последние три года.

Милая, добрая Швейцария создана специально для того, чтобы вернуть человеку равновесие духа – так сладок и целебен её воздух, так мягко вьются дороги по холмам и долинам, так свежа молодая зелень полей, так приветливы голубоглазые дети и взрослые.

Сейчас ранняя весна, ещё холодно, не распустились листья, но почки уже лопнули на всех деревьях и ждут тепла. Чисты и прозрачны потоки и ручьи, где играет форель.

Часто идёт дождь, но это весенний дождь весёлый дождь, перемешанный с неумолимым щебетом и звоном птиц. Земля ещё холодна, но цветут лесные фиалки, и всюду около домов тюльпаны, нарциссы, гиацинты, подснежники. Незнакомые мне растения сплошь покрыты солнечными жёлтыми цветами, но листьев нет, почти у каждого дома ярко сияет такое жёлтое деревцо.

Из моего окна я вижу извивы изумрудной реки, зелень и свежую землю полей, и холмистые склоны, заросшие ещё прозрачными лиловыми лесами, кое-где с жёлтым пухом цветущей вербы. Всё тихо здесь, всё спокойно: и люди, и земля, и эти старые острокрышие дома, и узкие мостовые. Всё исполнено здоровой и спокойной жизни, всё ожидает весны и тепла.

Какое счастье для меня, что сейчас весна, что я вижу вокруг это вечное, неотвратимое возобновление жизни. Каким целебным дыханием входит в моё сердце это ожидание и вера в жизнь после смерти мужа, после всех надругательств над человеческим достоинством, перенесенных мной в Москве и в Дели, после всей боли и скорби, после всех потрясений. Спасибо, голубоглазая Швейцария, как ты добра ко мне!

А в солнечные дни так ослепительно сияют снежные горы, так искрятся озёра и реки, таким торжеством звенит всё вокруг от земли до самых небес, что душа хочет вырваться из груди и взлететь ввысь, заливаясь, как жаворонок, и ничего не страшно, когда так прекрасен мой необъятный мир, Твой мир, Господи!

И у вас сейчас там весна, мои дети и друзья, тает снег, бегут ручьи. Вдохните поглубже воздух, бродящий, как молодое вино, прищурьтесь на солнышко, и ничего не бойтесь, мои дорогие, ничего не бойтесь.

И не плачьте, не плачьте, мои милые, пусть весна дохнёт на вас свежим ветром и поможет вам верить в непреложное и непобедимое торжество и обновление жизни.

Март 1967 г.

Швейцария

«Я перешагнула мой Рубикон»

Предисловие. Отцы и дочери

Я написал энное количество книг, художественных и нехудожественных, опубликованных и неопубликованных, но так и не научился писать в третьем лице, птицей взлетев над описываемыми событиями, и беспристрастно повествовать, жонглируя словами и наслаждаясь игрой, в которой позволено разгуляться воображению.

Даже окунаясь в события далёкого прошлого или надумывая будущее в любимых жанрах художественной литературы – магический реализм и антиутопия, – когда я начинаю писать, слова окунаются в сердце, и тогда не холодная рука стучит по компьютерным клавишам, а горячая кровь, минуя клавиатуру, строчится на экран монитора, когда с хохотом, когда со слезами. И я перестаю над собой властвовать…

Светлана Сталина-Аллилуева-Питерс. Читая её мемуары – что поделать, так легли карты, – я думаю о своей дочери, о её переживаниях. Так же как и Светлана, она в раннем возрасте осталась без матери, и, так же как Светлана, она почти не помнит её. Мои невыплаканные слёзы, которые, боже упаси, я не мог показать дочери и которые выплёскивались в поэтические новеллы, были такими же, как невыплаканные прилюдно слёзы Сталина[2 - Анатолий Рыбин, офицер личной охраны Сталина, вспоминал в своих мемуарах, что по ночам охрана нередко сопровождала его на могилу жены, возле которой он подолгу стоял. См.: Рыбин А. Т. Рядом со Сталиным. Записки телохранителя. – М.: Ирис-Пресс, 1994.]. Мы оказались в одинаковом положении: отцами, любящими своих дочерей, сильными мужчинами, прячущими свои слабости, по характеру – строгими и принципиальными, на которых свалилась обязанность самостоятельно вырастить девочек – счастливыми, здоровыми, образованными.

Наши дочери ничем друг от друга не отличались (речь не о социальном статусе, имущественных и наследственных благах). Они испытывали те же человеческие эмоции, так же болели и так же влюблялись, одинаково мечтали об обновках и развлечениях, свойственных возрасту, и в равной степени страдали от отсутствия материнской любви и заботы.

Всякий раз, когда я читал шутливую переписку отца и дочери, Сталина и Светланы, я вспоминал записки, которыми обменивался с Асёнышем, а перечитывая четыре мемуарные книги Светланы Аллилуевой, возвращался к красному альбому-дневнику, в котором 14 февраля, когда Ляленька вновь надолго должна была уезжать в обнинскую больницу, появились слова отчаяния, сказанные ребёнком:

Мне: Ну что же мне сделать такое, чтобы мамочка не уехала?

Повернулась к маме: Если я заболею, ты не уедешь?

Асеньке на момент этой дневниковой записи было семь лет и три месяца. Светлане, когда она осталась без матери, – шесть лет и восемь месяцев. Светлана тоже что-то кому-то говорила, задавала вопросы, плакала, произносила душераздирающие слова, которые никто не записывал, и с годами они исчезли из её детской памяти. Они исчезли бы и из моей и дочери памяти (время безжалостно) или притупились и не были столь чувствительны, если бы я не записывал всё, связанное с Асёнышем, начиная с двухлетнего возраста, и не сохранил бы её письма и рисунки «маме в больницу» и, самое страшное – письма, озаглавленные «Покойной мамочке», которые и ныне не могу спокойно читать. Это стало самоистязанием. В одесской квартире, увешанной ЕЁ портретами, желая сохранить мир и дух Ляленьки (её вещи десять лет оставались нетронутыми в комоде и в платяном шкафу вплоть до отъезда за океан, равно как и косметика, потрескавшаяся и засохшая, к которой никто не смел прикасаться), примерно через месяц после похорон Ляленьки я сказал дочери: «Мамочка всегда с нами, ты можешь писать ей письма и класть в шкатулку. Она их прочтёт».

Позже, читая в воспоминаниях Светланы, что отец не любил украшать стены картинами и фотографиями, нахожу похожее упоминание о портретах Надежды Аллилуевой, которыми Сталин себя окружил: «Только в квартире нашей в Москве после маминой смерти висели её огромные фотографии в столовой и у отца в кабинете»[3 - Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. – М., 1990.].

И в этом мы были схожи, окружив себя портретами жены, и она незримо молча присутствовала, и к ней можно было обращаться и просить в тягостные минуты, чтобы ДУХ ЕЁ, сохранившийся в нашем доме, уберёг дочь от ошибок…

Светлана нечётко помнила день похорон матери. Это потом, когда она повзрослела, ей рассказали о нём подробнее. Но что-то в памяти сохранилось. Когда Свету привезли в здание, где проходило прощание, жена Орджоникидзе – Зина – взяла её на руки и близко поднесла к маминому лицу, чтобы девочка могла попрощаться. Ей стало страшно. Она закричала, и её быстро отнесли в другую комнату. Авель Енукидзе, крёстный отец Надежды Аллилуевой, посадил Свету на колени, стал заговаривать, играть, совал фрукты, и она отвлеклась, позабыв смерть. На похороны мамы, чтобы вторично не травмировать ребёнка, её, в отличие от Васи, не взяли…

* * *

…Осмысливая жизнь и судьбу Светланы Аллилуевой, трагедию девочки – женщины – старухи, оболганной КГБ и алчущими «клубнички» провокаторами от журналистики, я погружаюсь в свои воспоминания. Затем начинаю сознавать, что так мне легче понять взаимоотношения Светланы с отцом и с окружающим миром и осознать её психологическое состояние, когда повзрослев, с каждым годом всё глубже, вопреки своему желанию, она погружалась в окружающую её действительность и узнавала чудовищную правду об отце, которого в детстве боготворила.

Лавина информации о преступлениях режима, созданного отцом, обрушилась на неё после XX и XXII съездов КПСС. Удар, психологически надломивший её, стал причиной скитаний по странам и континентам. Ей тяжело было поверить, что отец, которого в детстве она безумно любила, был способен на злодеяния. Пытаясь самой себе объяснить репрессии, которым подверглись даже её самые близкие родственники, стараясь обелить отца, она искала виновных и сваливала вину на его окружение – Ежова, Берию. В этом она пыталась затем убедить себя и других. В детских воспоминаниях Светланы отец представал доверчивым и недоверчивым, легко внушаемым и оторванным от реальной действительности, ожесточившимся после смерть жены.

Хладнокровно выдержать удар и остаться психологически не травмированной, после того, как стала известна причина самоубийства матери и вылезла правда об отце, можно, если душа зачерствела и сердце окаменело. Иначе жертве (Светлана оказалась ею незаслуженно) обеспечена судьба Агасфера – вечного странника, нигде не находящего успокоения.

Размышляя о детских годах Светланы и её переживаниях, я думаю о своей дочери и вспоминаю слова десятилетней девочки, сказанные однажды утром: «Сегодня мне приснилась мама. Она говорила: “Не волнуйся, папа тебя вырастит”», – и вспоминаю беспокойство, с которым она мялась после ухода соседки по этажу, недавно переехавшей на нашу лестничную площадку и зашедшей воспользоваться телефоном, с которой долго я разговаривал. Она попросила, краснея:

– Я не хочу, чтобы к нам заходили женщины, которых мама не знала.

– Почему? – спросил я, понимая ход её мыслей и догадываясь о разговорах, тревожащих её, которые ей довелось слышать. Сам слышал за своей спиной: «Ему-то ничего, быстро женится, а каково дочери будет с мачехой?»

– Не хочу, и всё, – нервно ответила она, и, обняв, я успокоил её: «Не волнуйся, доченя, мачехи у тебя не будет».

А Светлана, оказавшаяся в такой же ситуации? Ревновала ли она к отцу молодых женщин из его окружения, к Валентине Истоминой, например, появившейся в доме вскоре после похорон матери? Опасалась ли она, читая народные сказки о злой мачехе и падчерице или классическую сказку Шарля Перро о Золушке, появления возле отца новой жены? Тосковала ли она по отцу и ревновала ли его, когда подолгу не видела, занятого государственными делами? Не чувствовала ли себя одинокой, забытой и никому не нужной?

Светлана оставила большое мемуарное наследие – четыре книги воспоминаний о своей жизни: две широко известные, две – не очень, сугубо личные, о женской судьбе, мытарствах и скитаниях самой известной беглянки из СССР, но в них ни слова не сказано о ревности, страхах и детских переживаниях. Если что-то и было, то позабылось и затаилось в подсознании, оставшись глубоко личным, публично не высказанным.

Но она была такой же девочкой, как и миллионы других, не божеством (потому что дочь Небожителя, пред которым преклоняются все), а маленьким человеческим существом, нуждающемся в материнской опеке и ласке, с теми же чувствами и эмоциями, способным плакать, капризничать, страдать, влюбляться, болеть. Она ничем не отличалась в этом плане от других девочек, потерявших мать, от моей дочери, например, и сравнивая их, я пытаюсь понять её глубоко затаённые чувства и объяснить самому себе, почему оказалась исковерканной личная жизнь Светланы, родившейся «самой счастливой девочкой СССР».

Как отец, я пытаюсь понять взаимоотношения Сталина с дочерью, ведь наши девочки оказались в одинаковом положении, беззащитными под отцовским прессом и страдающих от отсутствия матери, с которой говорить можно о сокровенном, чисто женском, о том, что никогда девочка не скажет отцу.