По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

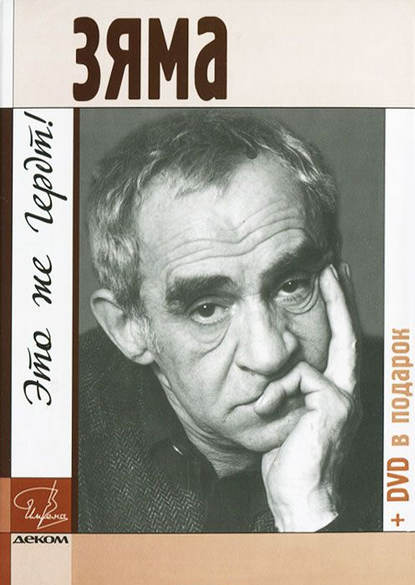

Зяма – это же Гердт!

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Если вдруг по радио сообщат, что началась война, Миша, прислушиваясь к звучанию своего радиоприемника, скажет: «Нет, ты слышишь, какой звук, а?!» и с сожалением добавит: «И все-таки высоких тонов не хватает».

Но то, что он посмеивался над Мишиными слабостями и причудами, ничуть не мешало их дружбе. Вместе с ним он написал пьесы «Поцелуй феи», шедшую в Театре сатиры, и «Танцы на шоссе», которую должен был ставить Толя Эфрос, но которую быстро запретили. Совместная работа далеко не всегда предполагает дружественные чувства. И все таки случается – знаю по себе.

Да, была у Миши страсть, способная вызвать улыбку, иронию. Но в результате – сотни бесценных записей бардовских песен в исполнении самих авторов, с их комментариями и высказываниями, множество записей бесед с известными писателями, артистами, режиссерами.

Это увлечение Львовского не случайное хобби. Миша всерьез занимался изучением уникального явления – русской авторской песни.

Мы частенько посмеивались над Мишиной мнительностью, был в ходу даже такой термин, как «львовщина». А между тем болезнь подкрадывалась к нему, и скорее всего это была не мнительность, а предчувствие.

И болезнь пришла.

Ему дважды делали операцию, он снова приходил в себя, а через какое-то время снова оказывался в клинике. Ляля не отходила от него, проводя почти все время рядом. Какого напряжения и стойкости это стоило, можно себе представить. Кроме того, нужны были немалые деньги. В этих непомерных тратах ее поддерживал Зяма Гердт. Мало кто из друзей столько сделал для того, чтобы спасти Мишу. Но ни их заботы, ни усилия врачей не могли его спасти.

Не считая стихов и рассказов, он написал и портреты близких ему людей – Зиновия Гердта и Рола на Быкова. Оба написаны с присущим Мише блеском, глубиной и точностью. Очерк, или вернее эссе, о Зиновии Гердте представляется мне более непринужденным и душевным – Зяму он знал хорошо и любил.

Ушел и Ролан. Ушел вслед за Мишей и его ближайший друг Зяма.

Уходят, уходят, уходят…

Михаил Львовский

Для тех, кто понимает

Премьера в столичном театре. Зал переполнен. Куда ни глянешь – лица знакомых и любимых артистов. Впереди меня сидят две девушки лет по восемнадцать-девятнадцать. Озираются, перешептываются. И вдруг одна:

– Ой, смотри, Гердт пришел!

Думаю: что же ты, милая, молчала, когда в зал входили не менее знаменитые артисты? А она как будто объяснила мне:

– Ой, я так его люблю!

И обе подружки уставились на Зиновия Ефимовича, разыскивающего свое место. Ну, понимаю, были бы постарше, из тех, что млели от восторга, услышав голос «закадрового» Гердта в «Полицейских и ворах», где артист дал возможность печальному комику Тото прекрасно заговорить по-русски.

Так ведь когда это было! Ведь эти девушки еще и на свет не родились, когда вышли на экран главные фильмы с участием Гердта «Фокусник» и «Золотой теленок». А когда он играл в театре Образцова «Чертову мельницу» или «Необыкновенный концерт», они небось ходили не на спектакли для взрослых, а на детские утренники.

Но, может, они из тех театралок, что побывали на «Костюмере» в Театре им. Ермоловой, где артист играет главную роль? Или посещали его творческие вечера? Может быть… Но скорее всего дело в другом. У Гердта слава особенная. Он, играя только «для тех, кто понимает», как выразился в одной из своих песен Булат Окуджава, создал свою, особую аудиторию близких ему по духу людей. Постепенно эта аудитория стала многомиллионной. Такое прежде случалось только с поэтами. Помните у И. Сельвинского: «Это великий читатель стиха почувствовал боль своего поэта». На долю артистов такое счастье выпадает редко, несмотря на всю их «звездную» популярность. Для этого они должны быть не только артистами. Чем же еще? Тем, чем стал Гердт.

Я познакомился с З. Гердтом как раз в тот год, когда в студии, работавшей по вечерам, а часто и по ночам, в физкультурном зале средней школы, той, что напротив Московской консерватории, заканчивались репетиции первого акта пьесы «Город на заре».

Мы с Зиновием Ефимовичем были соседями, жили в деревянном двухэтажном доме (2-й Астрадамский проезд, чуть дальше трамвайная остановка с романтическим названием «Соломенная сторожка»). Во дворике нашего дома зимой лихо рубили дрова, а в летние дни на керогазах варили варенье в медных тазах, а подчас без всякого стеснения мыли головы, поливая друг другу из кувшина. На крыльцо выходили чистить ботинки. Весной 39-го часто наблюдал, как очень молодой человек через час после возвращения с работы выходил на крыльцо, красиво одетый, будто на праздник, и тщательно наводил глянец на модные черные ботинки. Мне, студенту Литинститута из поэтического семинара Ильи Сельвинского, в котором учились тогда Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Евгений Агранович, этот молодой человек казался пижоном в своих сверкающих ботинках и брюках с отутюженной складкой. Я снисходительно посматривал на незнакомца, занимающегося, как я тогда думал, чем-то там несерьезным в какой-то самодеятельной студии. Как потом выяснилось, он так же относился ко мне – разве в каком-нибудь вузе можно научиться профессии поэта?

Но однажды любопытство побороло стеснительность молодого человека, и он попросил меня почитать стихи. Я очень волновался. Но дело кончилось благополучно, и Зяма объявил мне, что я должен непременно почитать стихи в его студии. У них, видите ли, принято интересоваться смежными областями искусства – поэзией, живописью, музыкой.

Чарли Чаплин – Зиновий Гердт. 1938

Попав впервые в помещение студии, я обратил внимание на то, что все были принаряжены, словно на праздник. А приходилось им, перед тем как начнется «прогон» первого акта, подметать пол, сдвигать столы, образующие сценическую площадку, и многое другое. Будущий народный артист, а тогда электромонтажник, отвечал за свет. Он устанавливал самодельные софиты, сооруженные из жестяных банок с надписью «Монпансье». Ощущение необычной студийной дисциплины возникло у меня через несколько минут. Всё устраивалось тихо, быстро, без суеты. А потом режиссер и драматург сели за специальный столик, пригласив и меня. Несколько слов – и наше знакомство состоялось. – Начали! – громко сказал режиссер.

О студии Арбузова и Плучека писали много, и о том, как была коллективно создана пьеса «Город на заре», тоже. Я вспомнил об этом потому, что, рассказывая о творчестве народного артиста России З. Гердта, не упомянуть об этом нельзя. Увлеченный работой в студии, влюбленный в студийность, в содружество единомышленников, он работал с упоением. В спектакле, как и большинство его участников, он сам сочинил для себя роль. Его героя звали Веня Альтман. Недоучившийся скрипач, поехавший строить Комсомольск-на-Амуре, потому что понял – хорошего музыканта из него не получится, значит, со скрипкой надо расстаться «решительно и навсегда».

Как он сыграл эту роль? Убежденно и сознательно защищая своего героя от всех упреков, которые могли бы возникнуть в те суровые предвоенные годы по отношению к созданному им образу. Критика тех лет воевала с неудачниками на сцене и в литературе, а ведь неудачники – это чаще всего люди, недовольные собой, а следовательно, ищущие. Гердт всегда считал, что искусство должно защищать именно таких людей. Мало того, он верил, что его герой в решительную минуту может стать очень сильным. И это он написал и сыграл в спектакле «Город на заре».

Естественно, что Зиновий Ефимович был на сцене одновременно и автором, и артистом. Всеми силами руководители студии старались победить в нем автора и оставить только артиста. Может быть, для роли и спектакля это было бы лучше, но для личности, которую мы сегодня называем Зиновий Гердт, одержи они победу, дело обстояло бы весьма печально.

В первую послевоенную зиму мы с Зиновием Ефимовичем, как это бывало и до войны, возвращались домой с работы – он из театра, я из радиокомитета. Так случилось, что я демобилизовался в 1945-м, а он раньше, после тяжелейшего ранения. Подходим к дому, где оба жили. Вдруг Гердт оступился и, тихо сказав «ой», упал на снег. Я стою над ним в шинели без погон, а он лежит на снегу в пижонском пальто лимонного цвета.

– Я сломал ногу, – спокойно говорит Гердт.

А я и так это вижу, и у меня от ужаса перехватило дыхание. Ведь нога-то много раз оперирована и не знаю, сколько ломана. А Гердт говорит очень спокойно, видя, что со мной делается:

– Не волнуйся, поднимись домой и позвони в «Скорую». Спокойно, слышишь, спокойно.

Я позвонил и вернулся. Нашдом был почти за городом. Вокруг – никого. Ни стона я не услышал от своего друга до приезда «Скорой помощи». Потом – носилки, захлопнувшаяся дверь с красным крестом, и всё.

Известно, что доктора, которые лечили Гердта, все до одного очень его любили. Он их смешил и развлекал даже на операционном столе. А про свои скитания по госпиталям артист не любил рассказывать и никогда не надевал боевых наград и орденских планок не носил. Также как наш общий друг писатель Александр Володин, у которого от войны до сих пор осколок в легком.

Знаете, как Гердт танцевал до войны? Некоторое время это повторялось почти каждый вечер в здании на улице Воровского, где теперь Театр киноактера, а прежде просто крутили кино. Там между сеансами играл джаз. У Гердта была постоянная партнерша. И когда они выходили на блестящий паркет, все пары останавливались и смотрели, как невысокий юноша такое выделывал стилем, который назывался «линдой», что профессионалы завидовали. Потом, когда стихал джаз, раздавались восторженные аплодисменты. А почему? Гердт был удивительно пластичен. Один из его учителей в Арбузовской студии Валентин Плучек, бывший мейерхольдовский артист, постиг все премудрости биомеханики. Кроме того, он танцевал степ, пусть не так, как Фред Астер, но очень лихо. Всё это перешло к Гердту, который всегда умел учиться. С тех давних лет и по сей день.

А куклы в театре Образцова, которые «водил» артист, обретали гердтовскую пластичность, его биомеханику. Сергей Аполлинарьевич Герасимов, наблюдавший Гердта во время работы за ширмой кукольного театра, писал: «Он отдал ей (кукле) всё – жизнь, опыт, иронию, он словно бы становится рабом созданного им феномена. Но в этой кукле живет он сам». Меня в этой цитате больше всего занимает слово «феномен». Судьба артиста сама по себе феноменальна и резко отличается от множества самых счастливых судеб других актеров. На мой взгляд, его феномен, кроме всего, заключается в том, что он всегда как бы автор своих ролей.

Было время, когда Гердт, артист театра С. Образцова, выступал и на эстраде как автор и исполнитель так называемых дружеских шаржей на популярных артистов и поэтов. И вот я помню его, за кулисами разговаривающим с конферансье очередного эстрадного спектакля, в окружении других артистов, ждущих своего выхода. Обычный, без какой-либо актерской аффектации разговор с коллегами. «Сейчас твой номер», – внезапно обрывает Гердта конферансье и, приосанившись, выходит на сцену объявлять. Я наблюдаю за конферансье из-за кулис. На сцене совсем другой человек, чем тот, который секунду назад разговаривал с нами. И голос у него другой, и интонации, «подающие» выступление З. Гердта.

Появляется на сцене Зиновий Ефимович, кивком благодарит конферансье. Ничто не изменилось. На сцену вышел тот же человек, который только что стоял за кулисами. И голос тот же, когда он объясняет то, чем собирается заняться у микрофона, который он между делом прилаживает так, чтобы было удобно работать. «Вот оно, высшее мастерство, – говорит кто-то стоящий рядом со мной, – я так никогда не сумею».

Аплодисменты и смех встречают Зиновия Ефимовича. На глазах у зрителей что-то происходит с артистом. Впечатление такое, будто в душу артиста вселяются признаки объекта пародии, не вытесняя при этом личности пародиста. Наконец, звучит голос. Зритель аплодирует. Нынешние исполнители дружеских шаржей часто добиваются почти абсолютного сходства с голосом объекта пародии. Этим многие из них напоминают скорее имитаторов, звукоподражателей, нежели пародистов. Гердт добивается другого – своеобразной встречи своей актерской индивидуальности с индивидуальностью того, кого он пародировал, – и получалась не имитация, не копия, а нечто третье, дающее возможность взглянуть на творчество пародируемого с новой, гердтовской точки зрения. Эта точка зрения всегда была доброжелательна и в то же время подчеркивала такие особенности, которые заставляли задуматься, хорошо ли, что они есть у того, кого Гердт пародирует. По окончании номера аплодисменты длились обычно очень долго и переходили в то, что мы называем «скандеж». Постоянный аккомпаниатор З. Гердта Мартын Хазизов как-то сказал: «С Гердтом хорошо работать, потому что можно медленно уходить со сцены».

Я понимаю девушек на шумной премьере, уставившихся на Зиновия Ефимовича, ищущего свое место в переполненном артистами зале. Когда он появляется на сцене, с ним вместе входит вся его жизнь – мужественная, горькая, веселая, а главное, честно прожитая. Он высоко поднял планку своего юмора, интеллектуальности разговора со зрителем, не считаясь с обывательскими представлениями о понятности и доступности. Зритель всех возрастов и профессий признателен ему за это, потому что тем самым он, зритель, становится одним из «тех, кто понимает».

Я вижу З. Гердта в кругу его друзей: Александра Володина, Виктора Некрасова, Булата Окуджавы, Давида Самойлова, Петра Тодоровского. В них есть что-то общее. Прежде всего они солдаты Великой Отечественной. И, кроме того, сказавшие о своем времени главное и незабываемое.

Елена Махлах-Львовская

Веселые московские компании

Воспоминания в стиле ретро

В последнее время часто спрашивают: когда веселее жилось на Руси – до или после?.. Понятно, что «до» – это до нашей знаменитой перестройки, то есть в суровые времена «железного занавеса». Или уже «после», в прекрасное демократическое время свободы и независимости? Вопрос трудный, однозначно на него не ответишь. И правда, все стали сейчас ужасно независимыми, ну буквально все. Никто ни от кого не зависит. Казалось бы – живи себе в свое удовольствие и радуйся. Но нет, как-то больше все грустят и огорчаются, глядя на нашу окружающую действительность… А раньше – хоть и были трудности с питанием, жильем, одежонкой – это с одной стороны, зато с другой – какие были замечательные московские веселые компании, встречи с друзьями, застольями…

Что может заменить общение с близкими сердцу друзьями! Сейчас говорят: тусовка! Но ведь тусовка – это не «дружественность», любимое слово Володи Высоцкого. Нет, тусовка – это выставка самолюбий, демонстрация чего-то престижного, за показными улыбками – либо камень за пазухой, либо фига в кармане, и, конечно же, надо иметь «бабки», иначе ни на какую тусовку не просочишься.

А тогда, задолго еще до нынешних времен, за какие-нибудь 3 р. 62 коп. – стоимость «Московской особой», плюс картошечка отварная и капуста квашеная домашняя с клюквой и яблоками, плюс соленый огурчик, а если еще и за 4 р. 12 коп. коньячок и лимончик, то это вообще «отпад», как сейчас говорят. Но самое главное при этом – веселые истории, артистично и с юмором исполненные рассказы, анекдоты – сладкий ужас – за них и загреметь тогда можно было запросто. Теперь вот анекдоты и всякие занятные случаи можно по телевизору посмотреть и послушать. Есть передача, «Блеф-клуб» называется, посмеяться можно, но… ведь это как в театре: они, артисты, как бы по одну сторону, а ты – по другую, сидишь один или, что еще хуже, одна, и даже слово не можешь вставить в их беседу, не то что рюмкой чокнуться.

А раньше…

Одним из любимых развлечений были розыгрыши, остроумные и пикантные. Зяма Гердт в те времена работал в кукольном театре С. Образцова и часто выезжал за границу, почти каждый год. Тогда, кроме Большого театра, Образцовский театр был почти единственным «выездным». А Зяма был главным артистом, без него ни одна гастроль не обходилась. Привез он из одной такой поездки – магнитофон! В те времена это чудо техники было редкостью, пожалуй, даже большей, чем теперь Интернет.

Однажды к нему приехал за репертуаром из Саратова Горелик – конферансье местной эстрады. «Что это?» – спросил он, указывая на Зямин «Грюндиг». «Это приемник, – говорит Зяма, – давай сейчас послушаем московские известия». И замечательно, как это умеет Гердт делать, он включает пленку с заранее записанным своим измененным, якобы диктора голосом, и вещает: «Вчера ткачихи камвольного комбината «Красная Роза» выполнили план на 120 процентов!»… Затем шли какие-то дикторские сообщения очередных «новостей»… Горелик совершенно не узнает голос Гердта, внимательно слушает, и вдруг еще одно сообщение: «Вчера вечером из Саратова в Москву приехал за новым репертуаром конферансье саратовской эстрады Александр Горелик! На вокзале его встречала дружина 31-й школы Фрунзенского района. Пионерка Нюра Кошкина сказала: «А на кой… ляд вы сюда привалили?» Бедняга Горелик, который вначале абсолютно поверил, что это настоящий эфир, просто за голову схватился, а потом, конечно, слегка нервно смеялся, разобравшись, наконец, что это Зямина шутка. Ну, а затем Гердт объяснил ему, конечно, что представляет собой магнитофон.

А как весело и прекрасно умели отдыхать, провести свои святые 24 дня законного отпуска с удовольствием! И не на каких-нибудь Канарских островах, засиженных, как мухами, полуживыми туристами, страдающими от жары и непривычной пищи – «авокадо с печенкой попугая в одном бокале, – как говорит Жванецкий, – наш российский желудок эту еду категорически отвергает». Нет, ездили на Волгу или на озера в Прибалтику…