По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

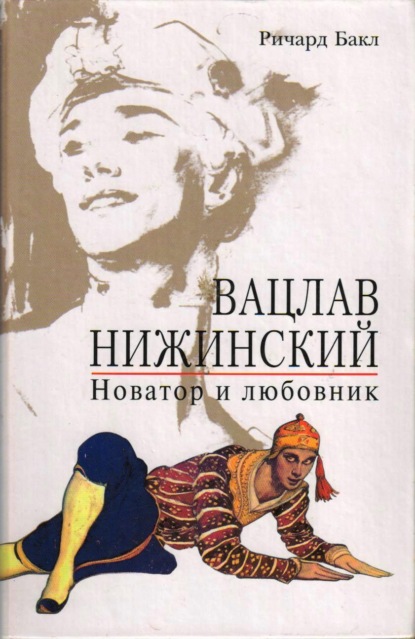

Вацлав Нижинский. Новатор и любовник

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Семья Нижинских поселилась в квартире на Моховой улице, проходившей с севера на юг между длинной Сергиевской улицей (параллельной Неве) и Симеоновским мостом через Фонтанку. Они жили почти в пяти минутах ходьбы от восхитительного Летнего сада, посаженного Петром Великим. Именно там происходит первая сцена «Пиковой дамы» Чайковского. То был аристократический район, но в Петербурге многие роскошные фасады скрывают на задворках проходные дворы и дешевые квартиры, сдаваемые внаем. Поблизости находился музей барона Штиглица, и в дождливые дни Элеонора водила детей туда, а также в музей Александра III или знакомила с императорскими сокровищами Эрмитажа, примыкавшего к растреллиевскому Зимнему дворцу.

В 1890-х годах Россия состояла из небольшого слоя интеллигенции, обладавшей сознанием XIX века, и населения, словно жившего в XVII веке. Православная греческая религия пришла из Византии, оттуда же проистекали деспотизм царя и невежество народа. Но в течение века мысли о свободе давали ростки, и это в какой-то мере было связано с медленной революцией в мире искусства. Многозначителен тот факт, что Пушкин, отец русской культуры, чьи поэмы и пьесы вдохновляли не только писателей, пришедших вслед за ним, но также многих музыкантов, воплотивших их в оперы и балеты, за свои свободолюбивые взгляды был выслан из столицы.

Между вступлением на престол в 1825 году Николая I, притеснявшего Пушкина, и отречением в 1917-м Николая II, противника Дягилева, произошло возрождение искусства, достигшего своих высот в ряде спектаклей, поставленных не в России, а в Париже и Западной Европе в последнее десятилетие этого периода, а Нижинский стал его лучшим украшением.

За полвека от смерти Гоголя в 1852 году и до конца столетия появились «Отцы и дети» Тургенева, «Война и мир», «Анна Каренина» и «Крейцерова соната» Толстого, «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Чайка» и «Дядя Ваня» Чехова. В тот же период умер Глинка, Балакирев написал свои песни и симфонии, Бородин – «Князя Игоря», Мусоргский – «Бориса Годунова» и «Хованщину», Римский-Корсаков – почти все свои оперы и симфонические поэмы, Чайковский – все свои произведения. В 1880-х и 1890-х годах началось противодействие доминирующему направлению в живописи, известному как движение передвижников, искусство которых отличалось морализаторством и национальным колоритом; новая волна художников, не желавших подчинять свою индивидуальность общему делу, склонная к доктрине «искусства для искусства», получила ярлык декадентов. В первой группе выделяется прославленная фигура Репина, действительно выдающегося художника, проявившего свое незаурядное мастерство как в исторических и жанровых сценах, так и в портрете. Постепенно он отошел от академизма и повествовательности и пришел к более импрессионистическим идеалам. Его ученик Валентин Серов, сын композитора, автора «Юдифи» и других опер, в некотором смысле был связующим звеном между передвижниками и декадентами: в его работах можно найти нечто от Мане, Саржента и даже Уистлера. Пейзажи Исаака Левитана представляют собой своего рода мост между Констаблом и импрессионистами; его сравнивали с Коро и Буденом. Первыми художниками, которых привлекли к работе в театре, стали два молодых московских пейзажиста Александр Головин и Константин Коровин. Михаил Врубель, который использовал краски свободно, почти неистово, был совершенно оригинальном художником и стал экспрессионистом, прежде чем было придумано это слово. В западной столице в сфере театральной живописи вскоре стали играть ведущую роль Александр Бенуа и находившийся под сильным влиянием Бердслея Лев Бакст. Бенуа обладал менее ярким талантом, специализируясь главным образом на пейзажах и городских пейзажах, особенно Петербурга и его пригородов, а также Версаля. Его друга Константина Сомова, страдавшего ностальгией по прошлому, можно назвать русским Кондером, в то время как в фантастических образах и археологических мечтах Николая Рериха, помноженных на любовь к чистому цвету (черта, объединяющая его с Сомовым и Бакстом), просматривается параллель с символизмом Гогена.

В императорской балетной школе учебный год, продолжавшийся восемь месяцев, начинался в сентябре в день, когда императорские театры открывались после четырехмесячного летнего перерыва. В течение первых двух лет, пока не было решено, кого окончательно зачислят в училище, дети жили дома. Вацлав ходил в школу и обратно пешком, дорога занимала у него минут двадцать.

Вновь принятым приходящим ученикам выдали только фуражки, похожие на кадетские, с козырьками из лакированной кожи и императорским серебряным орлом. Они, наверное, с завистью смотрели на старших учеников и намеревались усердно трудиться, чтобы заслужить полную форму. У пансионеров было три формы: черная на каждый день, темно-синяя, праздничная, и серая льняная – летняя. На воротничках мундиров с каждой стороны вышиты серебряные лиры, обрамленные пальмовыми ветвями и увенчанные коронами. Два пальто, одно зимнее с каракулевым воротником, другое летнее, были тоже военного образца – двубортные, длиной до лодыжки, с серебряными пуговицами. А также выдавались ботинки, туфли и шесть смен белья. Когда Вацлав заслужил этот гардероб, он, наверное, показался себе весьма важной персоной.

На занятия в балетных классах мальчики надевали белые рубашки и черные брюки. Вацлава нельзя было назвать начинающим в полном смысле слова – он уже узнал от родителей пять позиций классического балета и несколько основных па. С самого начала его соученикам стало ясно, что поляк значительно опережает их. Самым счастливым временем для него были утренние классы, так как все дети больше всего любят то, что умеют делать лучше других, а на дневных уроках французского, истории и математики он отставал от остальных. Приходящие ученики приносили с собой завтрак, но Вацлав не ждал перемены и завтрака с таким же нетерпением, как остальные мальчишки, обращавшиеся с ним как с изгоем. Его презирали за то, что он поляк, за молчаливость и замкнутость, за явную несообразительность. Над ним смеялись из-за татарских или монгольских черт лица и прозвали «япончиком». Вацлав не покорился своим одноклассникам, он безмолвно, но успешно оборонялся, часто дрался и разбил немало носов. Его оценки за поведение были неизменно низкими. Когда случались какие-то беспорядки, Розай, Бурман, Бабич и остальные всегда норовили возложить вину на Вацлава, а так как он никогда не оправдывался, его часто наказывали. За восемь лет обучения в школе он ни с кем не подружился.

Однако учителя осознавали его потенциальные возможности. Его быстро перевели из класса симпатичного, остроумного и популярного Сергея Легата в класс его старшего брата Николая, обратившего внимание на прыжок Нижинского на вступительных экзаменах. Легат обычно держал все окна в классной комнате открытыми до последней минуты перед началом урока. Мальчики выстраивались вдоль перекладины, и учитель аккомпанировал им на скрипке. «Первые десять минут наша кровь стыла от холода! – писал Бурман[6 - Я должен объяснить свое отношение к книге Анатолия Бурмана «Трагедия Нижинского», опубликованной через три года после воспоминаний Ромолы Нижинской об успешной карьере ее мужа. Обычно люди пишут книги ради денег, поэтому мы не должны судить Бурмана слишком строго за то, что он позволил своему соавтору мисс Д. Лайман придать своим воспоминаниям, насколько возможно, сенсационный характер. Ей было выгодно представить Бурмана более близким другом Нижинского, чем это было на самом деле, и сделать его свидетелем всех решающих событий в жизни Нижинского. Недавний биограф танцовщика (1957) мадам Франсуаз Рейс сочла рассказ Бурмана правдивым и оживила свое повествование сенсационными подробностями. Мадам Бронислава Нижинская заверила меня, что многие из этих эпизодов – чистейшая выдумка. И все же порой Бурман не мог не сказать правды. Мне приходилось использовать всю свою проницательность, и я с большой охотой готов поверить лишенным сенсационности подробностям школьной жизни, которые мисс Лайман было бы сложнее придумать, чем другие части книги.]. – И нам приходилось работать, чтобы согреться, и мы старались изо всех сил, жаром своих тел создавая вокруг себя теплую ауру, но наше дыхание все равно выглядело так, словно мы сжимали в зубах белые плюмажи. Я часто вспоминал, как холодно там было, и думал о Легате, который не делал упражнения, как мы, а терпеливо учил нас – то взволнованно давая указания, то резко считая, чтобы подчеркнуть темп, который он задавал, пощипывая струны скрипки. Всегда веселый и улыбающийся, он превращал наши уроки в радость и любил нас как друг и учитель».

После Павла Гердта братья Легат были ведущими танцовщиками в Мариинском театре. Будучи способными карикатуристами, они издали позабавивший Петербург альбом акварелей с шаржами на своих коллег-артистов. Пантомиме мальчики учились у Гердта. Этот знаменитый танцор был премьером уже тридцать два года. Он в равной мере прославился своим классическим танцем, умелым партнерством и пантомимой, восемью годами ранее он успешно исполнил партию принца Дезире в первой постановке «Спящей красавицы», или, точнее, «La Belle au bois dormant». Композитор балета Чайковский уже умер, но хореограф Мариус Петипа все еще царил в Мариинском театре, для которого с тех пор, как более полувека назад приехал в Петербург из Франции, поставил свыше шестидесяти своих и чужих балетов.

Классные комнаты и дортуары мальчиков находились на верхнем этаже. Девочки жили и работали внизу в уединении, словно монахини, под неусыпным наблюдением своей наставницы Варвары Ивановны Лихошерстовой. Мальчикам и девочкам не разрешалось разговаривать друг с другом, даже когда у них были совместные уроки бальных танцев и они вальсировали вместе.

В последние годы в русском балете произошла своего рода революция. Петербургская школа всегда гордилась стилем и мастерством, московские артисты добивались успеха эмоциональностью и драматическим эффектом, затем в восьмидесятых – девяностых годах итальянские гастролеры, выступавшие в Мариинском театре, ослепили Петербург своей силой и акробатическим искусством. Самыми выдающимися среди них были Энрико Чекетти, первый исполнитель Голубой птицы в «Спящей красавице», Карлотта Брианца, танцевавшая партию Авроры, и Пьерина Леньяни, которая потрясла город своими тридцатью двумя фуэте (движение ноги, с которым балерина закручивает себя во вращение, словно волчок, поднимаясь на носок и опускаясь на ступню и оставаясь при этом на одном месте). Все русские танцоры загорелись желанием разучить итальянские трюки. День, когда знаменитая Матильда Кшесинская, фаворитка нескольких великих князей, включая и самого царя до его женитьбы, выполнила этот tour de force[7 - Здесь: подвиг (фр.).], стал национальным праздником. В 1898 году школа наняла Чекетти, чтобы вести «параллельный класс усовершенствования» в дополнение или как альтернативу классу Иогансона. Союзу итальянской силы и русского стиля суждено было принести особую славу подрастающему поколению танцоров, и ярчайшей звездой среди них станет Нижинский.

В течение двух лет Вацлав каждое утро шел в школу и каждый вечер возвращался домой. Он мог, если хотел, пройти весь путь по набережной Фонтанки. Вдоль по Моховой, затем резкий поворот направо – и он у Симеоновского моста. Он мог, следуя изгибу реки вправо, пройти Аничков мост и мимо Аничкова дворца, где жила вдовствующая императрица, проследовать к Чернышеву мосту, почти подходившему к Театральной улице; или от Аничкова моста с его бронзовыми укротителями коней повернуть направо на бесконечный Невский проспект, а затем налево через сад перед Александрийским театром, мимо микешинского памятника Екатерине Великой. Так было немного короче. Но если бы, прежде чем перейти дорогу и направиться к реке, он помедлил в конце Моховой и посмотрел налево, то увидел бы на углу Симеоновской и Литейного проспекта дом, где жил человек, который впоследствии приведет его к триумфу. В квартире верхнего этажа Дягилев со своими друзьями Бенуа, Бакстом и Нувелем, будущими сподвижниками Нижинского, строили планы журнала «Мир искусства».

Родившийся в 1872 году в Селищенских казармах в Новгородской губернии, Сергей Павлович Дягилев потерял мать через несколько дней после рождения, но его отец, офицер императорской гвардии, женился во второй раз на Елене Панаевой, женщине доброй и культурной, так что детство Дягилева в Петербурге, а затем в Перми прошло в кругу веселых, любящих музыку сводных братьев и кузенов. В 1898 году он был уже признанным лидером дружеской компании, которой предстояло сыграть столь важную роль в истории и которая ранее группировалась вокруг Александра Николаевича Бенуа – он был двумя годами старше Дягилева.

Бенуа принадлежал к тем русским, в которых не было ни капли русской крови. Француз и немец по отцу, венецианец по матери, он создал идеальную живописную интерпретацию сокровищ скроенной на западный манер столицы Петра. Его отец и дед по материнской линии были архитекторами и принимали участие в строительстве Мариинского театра. Мягкий, спокойный, погруженный в науку, Бенуа был человеком исключительно преданным искусству. К 1898 году он уже четыре года был женат и восемь лет знал Дягилева. Он так описывает их первую встречу:

«Я познакомился с Дягилевым в начале лета 1890 года, мне было двадцать, а ему – восемнадцать. Он только что закончил школу в Перми и приехал в Санкт-Петербург, чтобы вместе со своим кузеном Димой Философовым, Валечкой Нувелем и со мной поступать в университет. Мы втроем тоже только что закончили гимназию К. Мая. Дима уже уехал в деревню, но перед отъездом попросил нас с Нувелем позаботиться о его кузене, который по дороге в имение Философовых должен был на несколько дней заехать в Петербург. Мы сблизились с первой же встречи и к концу вечера уже обращались друг к другу на «ты». Больше всего нас с Нувелем в новом знакомом поразил его цветущий вид, его полные щеки, свежий цвет лица и большой рот, обнажавший, когда тот улыбался, зубы ослепительной белизны. А улыбался Димин кузен все время, и обычно за улыбкой следовал взрыв громкого заразительного смеха. Резюмируя впечатление, произведенное Сережей, скажу, что он показался нам «славным малым», здоровяком-провинциалом, пожалуй, «не слишком далеким», немного примитивным, но в общем симпатичным. Если мы сразу же решили принять его в нашу компанию, то это исключительно из-за его близкого родства с семьей Философовых. Как бы мы были изумлены, если бы могли предположить, что принимаем того, кому суждено через несколько лет стать капитаном нашей команды, человека, который поможет реализовать наши мечты в различных видах искусства! Ведь все мы мечтали о возрождении искусства в России.

Сергей Дягилев был принят в наш кружок, но только со временем стал вполне своим. Все мы были довольно спокойными молодыми людьми, настоящими «маменькиными сынками». Мы обожали посещать лекции, сходили с ума по театру, мы казались старше своих лет. Димин кузен, напротив, был немного ребячлив и всегда не прочь ввязаться в спор. Он то и дело задирался и вызывал нас на дискуссию. Впрочем, мы никогда не принимали этого вызова, понимая, что у нас нет шансов выстоять против «большого Сержа», который был намного сильнее нас.

Дягилев поистине был прирожденным борцом. Когда все следы его юношеской наивности исчезли и наша дружба стала глубже, в наших отношениях все более явно начали проявляться признаки противостояния. В первые годы нашего знакомства я был главным наставником Сережи. Та жадность, с которой он хватался за любую информацию, показавшуюся ему ценной, радовала меня и тешила мое педагогическое самолюбие. Однако даже тогда его отношение часто менялось с необыкновенной легкостью, и он превращался из мирного и покорного ученика в скандалиста, с удовольствием наносящего меткие деморализующие удары. Когда же его отношение ко мне приобретало оттенок беззастенчивой, слишком циничной эксплуатации, следовали ссоры, казавшиеся разрывом. Иногда я писал ему негодующие письма и получал в ответ туманные извинения. Но все кончалось трогательным примирением и слезами со стороны Сережи, так как, будучи борцом и человеком действия, Дягилев в глубине души отличался чрезвычайной сентиментальностью и ссоры с друзьями его очень расстраивали.

В первую очередь нас свела музыка. Мы не были ни профессионалами, ни виртуозами, но все страстно любили музыку, а Сережа мечтал всецело посвятить себя искусству. Изучая право, так же, как и мы, он постоянно брал уроки пения у Котоньи, известного баритона итальянской оперы. Желая в совершенстве овладеть теорией музыки, чтобы иметь возможность соперничать с Мусоргским и Чайковским, он обратился к самым истокам и стал заниматься у Римского-Корсакова. Однако наши музыкальные вкусы не всегда совпадали. Наша группа больше всего ценила то качество, которые немцы называют stimmung[8 - Настроение (нем.).], а кроме того, способность побуждать к размышлению и драматическую силу. Бах «Страстей», Глюк, Шуберт, Вагнер и русские композиторы: Бородин в «Князе Игоре», Римский-Корсаков и превыше всего Чайковский – были нашими кумирами. «Пиковую даму» Чайковского только что поставили в Санкт-Петербургской опере, и мы пришли в восторг от созвучных Гофману деталей, особенно от сцены в спальне старой графини. Знаменитые романсы композитора нам нравились значительно меньше, так как мы находили их бесцветными и даже тривиальными. Однако Дягилев любил именно романсы. Больше всего он ценил ярко выраженную мелодию и в особенности то, что давало певцу возможность показать эстетические достоинства своего голоса. В годы ученичества он смиренно сносил нашу критику и насмешки, но, узнав больше о музыке и об истории искусства в целом, он сразу же обрел уверенность в себе и стал находить аргументы в пользу своих пристрастий. Пришло время, когда он осмелился не только противостоять нападкам, но и горячо опровергать наши доводы.

Иначе обстояло дело с изобразительными искусствами. Не обладая особым талантом к живописи, к скульптуре или архитектуре (он никогда и не пробовал своих сил в этих областях), Дягилев и сам считал себя если не полным профаном, то все же любителем, дилетантом, и мнения «авторитетов» из числа ближайших друзей-художников – мое, Бакста и Серова – были для него бесспорными. Однако даже в этих вопросах Дягилев готовил нам сюрпризы, неожиданно переходя от равнодушия к восторгу, от полного незнания к необычайной компетентности. Именно так на наших глазах он всего за несколько месяцев превратился в специалиста по истории русского искусства XVIII века, неутомимо занимался изысканиями в государственных архивах и музеях, а также в частных коллекциях, работая увлеченно и принимая любую задачу близко к сердцу.

Дягилева, безусловно, можно назвать гениальным творцом, хотя и не просто проанализировать природу его созидательного дара. Он не занимался ни живописью, ни скульптурой, не был он и профессиональным писателем – несколько его эссе, замечательных в своем роде, служат доказательством его вкуса и способности к анализу, но не имеют большого значения, и во всяком случае Сережа ненавидел писать. Он даже вскоре потерял веру в свое призвание к музыке, которая была его настоящей специальностью. Ни в одном направлении искусства он не стал ни творцом, ни исполнителем, и все же нельзя отрицать, что в целом его деятельность в области искусства прошла под знаком творчества, созидания. Невозможно представить, что художники, музыканты и хореографы, давшие жизнь движению, известному как «Мир искусства» (от журнала, который мы издавали), добились бы столь значительных результатов, если бы Дягилев не встал во главе и не принял на себя руководство ими. Художникам этого поколения, ставшим всемирно известными, не хватало одного – мужества, умения сражаться и постоять за себя. Этим мужеством Дягилев обладал в высшей степени. Можно сказать, что и у него была своя уникальная специальность, а именно сила воли… Этот мощный манипулятор заставил творцов, художников стать покорными выразителями своих собственных идей под его деспотической властью».

Знакомство Бенуа с Львом Бакстом (настоящая фамилия Розенберг) произошло на несколько месяцев раньше в доме его брата Альберта:

«Поднявшись как-то раз в ателье к Альберту, – это было в марте 1890 года, – я встретил там одного незнакомого мне молодого человека. Альберт отрекомендовал мне своего нового знакомца как талантливого художника, но я на эту рекомендацию не обратил серьезного внимания, так как Альберт вообще никого из художников иначе не величал. Наружность господина Розенберга была ничем не примечательна. Довольно правильным чертам лица вредили подслеповатые глаза («щелочки»), ярко-рыжие волосы и жиденькие усики над четко очерченными губами. Вместе с тем застенчивая и точно заискивающая манера держаться производила если не отталкивающее, то все же не особенно приятное впечатление. Господин Розенберг много улыбался и слишком охотно смеялся. Вообще же было заметно, что он необычайно счастлив попасть в дом к такому известному художнику, каким в те времена был мой брат…

К нашему дружескому отношению к Левушке Розенбергу примешивалась и доля жалости. Он поведал мне и Валечке, как трудно ему живется. Оставшись без средств после внезапной кончины отца – человека зажиточного (биржевого деятеля), успевшего дать детям приличное начальное образование, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтобы не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и совсем еще юного брата. Кроме того, он не желал бросать Академию художеств, в которой состоял вольнослушателем. Эти занятия в академии отнимали у него немало времени, а на покупку необходимых художественных материалов и вовсе не хватало средств».

Другими членами группы друзей (все они учились в гимназии вместе с Бенуа) были художник Константин Сомов, Вальтер Нувель, специалист по музыке, и кузен Дягилева Дмитрий Философов, интересы которого были более абстрактными и лежали в области метафизики. И Дягилев, и Философов были гомосексуалистами. Они часто путешествовали вместе по Западной Европе. Дягилев всегда стремился знакомиться со знаменитыми художниками, такими, как Лейбах и Либерман, слушать оперы Вагнера, любоваться сокровищами Флоренции и Венеции и покупать картины и старинную мебель. Он мечтал об основании музея, а пока намеревался вести «стильную» жизнь.

В братстве было принято называть друг друга уменьшительными именами: Сергея – Сережей, Льва – Левушкой, Александра – Шурой, Дмитрия – Димой, Вальтера – Валечкой, Константина – Костей.

В 1898–1899 годах при поддержке московского миллионера, покровителя Московского Художественного театра Саввы Морозова, и собирательницы картин княгини Тенишевой Дягилев и его друзья основали журнал «Мир искусства». Это было нечто совершенно новое для России. Возможно, по примеру «Желтой книги» и «Савоя» журнал был роскошно издан с автотипиями, отпечатанными на специальной бумаге, с художественными заставками в тексте, но он отличался от английских изданий (связь с которыми прослеживалась в заказанной у Д.С. Макколл статье об Обри Бердслее), в нем не печаталась поэзия или беллетристика. Это было художественное издание группы единомышленников, с помощью которого они выражали свою точку зрения на древнее и современное русское искусство и архитектуру, зарубежное искусство, музыку, литературу, философию и театр. Их взгляды не всегда совпадали. Бенуа, находившийся в Париже, когда вышел первый номер, пришел в ужас, увидев, какое важное место Дягилев отвел неоархаическому архитектору и иконописцу Васнецову. И хотя те люди, которые сначала поддерживали журнал, через год отошли и им пришлось искать замену, издание продолжалось до 1904 года. Несколько мистическое влияние Философова на Дягилева постепенно вытеснилось более осязаемым влиянием Бенуа. Музыкальный раздел, которым руководил Альфред Нурок, отличался серьезностью без особого блеска – среди наиболее интересных статей там были опубликованы статьи Грига о Моцарте и Ницше о Вагнере в Байрейте. «Мир искусства» возбудил много споров, а его участники заработали прозвище «декадентов». Репин, например, полностью порвал с ними отношения, но это не помешало Дягилеву несколько месяцев спустя посвятить один из номеров его творчеству. В общем, все известные русские критики внесли свой вклад в периодическое издание, и работа каждого значительного русского художника нашла в нем свое отражение. Одновременно группа «Мир искусства» организовывала с 1899-го по 1901 год выставки русской, финской, немецкой и английской живописи в различных музеях Петербурга.

«Редакция «Мира искусства» располагалась в квартире Дягилева на верхнем этаже большого дома на углу Литейного проспекта и Симеоновской улицы… Почетное место занимали три портрета работы Ленбаха (приобретенные в 1895 году), два рисунка Менцеля, несколько акварелей Ганса Германа и Бартельса, пастельный портрет Пюви де Шаванна и несколько эскизов Даньян-Бувре.

Стулья Жакоба стояли у Сережи в столовой. В гостиной, служившей нашему редактору кабинетом, кроме рояля Блютнера, находилось несколько тяжелых позолоченных обитых бархатом кресел, большая бархатная тахта и несколько старинных итальянских шкафчиков, на которых стояли превосходная копия бюста Никколо да Удзано Донателло, несколько фигурок помпейской бронзы и бессчетное количество фотографий художников, писателей и музыкантов с автографами Дягилеву. Здесь по соседству можно было увидеть Гуно и Золя, Менделя и Массне. Все это были трофеи 1895 года, когда юный Дягилев счел необходимым засвидетельствовать свое почтение множеству знаменитостей.

Большой красивый черный стол XVI века служил «редакторским столом». Он был привезен Сережей из Италии и, говорят, возбудил зависть самого Вильгельма фон Боде. Сережа сидел во главе стола во внушительном кресле, обитом старинным бархатом. Перед ним лежали письменные принадлежности и среди них его любимое развлечение – банка с клеем и большие ножницы. Дягилев страстно любил вырезать фотографии, которые потом воспроизводились в журнале. Комнаты, выходившие во двор, были темными и мрачными и действительно напоминали контору. Здесь лежали груды бумаг, содержавшихся в порядке бедным Димой Философовым, добровольно принявшим на себя неблагодарную обязанность заведующего конторой, наставника и одновременно секретаря, которому приходится принимать всех посетителей. Большие пакеты с репродукциями, присылаемыми из-за границы, распаковывались в этих подсобных комнатах, и тот же Философов разбирал и нумеровал их, прежде чем сложить в шкафы. Здесь же другой наш мученик, следующая жертва Сережиного деспотизма, Левушка Бакст, проводил целые дни, придумывая изящные заглавия для рисунков и ретушируя фотографии, чтобы придать им более художественный вид. Иногда на добродушного и легкого в общении Левушку находили приступы негодования, и он восставал, но чаще охотно – и о как плодотворно! – проводил время, манипулируя тушью и белилами. Это помогало ему немного заработать, так как он по-прежнему находился в довольно стесненных обстоятельствах.

Сотрудники редакции неизменно собирались в столовой на деловые встречи, совершенно не походившие на собрания в других газетах. Уже тот факт, что они происходили за чаем под аккомпанемент кипящего самовара, придавал им домашний неофициальный характер. Старенькая Сережина няня, заменившая ему мать в первые годы жизни, искренне и нежно им любимая, обычно разливала чай. У нас было так заведено, что каждый подходил к ней и пожимал руку, я же целовал ее, потому что поистине испытывал нежность к этой почтенной старушке с поблекшим печальным лицом. Любовь не мешала Сереже относиться к ней по-барски. Порой он ругал и покрикивал на нее шутки ради, не задевая по-настоящему ее чувств, а она с легкостью прощала ему это и готова была простить своему любимцу и более серьезные выходки. Как рада бывала старая женщина, когда ее бывший питомец внезапно начинал обнимать и тискать ее, впадая в шутливое настроение. Няня никогда не принимала участия в наших разговорах и, скорее всего, даже не понимала, что затевают эти шумные молодые люди, непрестанно спорящие и порой так необузданно смеющиеся. Что могла понять эта необразованная крестьянка в живописи, музыке, религии, философии или эстетике? Однако ей явно доставляло удовольствие наше общество. Ее радовало, что у Сережи так много друзей, и, возможно, она ощущала, что он постепенно становится важной особой, почти такой же важной, как его отец, генерал Дягилев. К чаю всегда подавали крендели и сушки, а также нарезанный кружками лимон. В очень редких случаях, когда Дягилев принимал дам, к обычному угощению добавлялись сандвичи с рубленой солониной, specialite de la maison[9 - Фирменное блюдо (фр.).], и больше ничего. Дягилев редко ел дома и никогда не приглашал друзей к обеду или ужину. Если он считал нужным угостить кого-то, то приглашал его в ресторан, так как во французских ресторанах Петербурга можно было хорошо поесть и выпить. Кроме старушки няни, в штат прислуги Дягилева входил еще лакей Василий Зуйков, внешне не столь живописный, как няня. Он был мал ростом, черты имел весьма заурядные, но лицо его казалось довольно умным, а черные усы придавали ему воинственный вид, не слишком подходящий для слуги. Однако Василия можно было назвать идеальным слугой. Не то чтобы он раболепно относился к своему хозяину или к людям вообще, напротив, Василий был очень независимым, и эта независимость граничила порой с дерзостью. «Профессиональный» талант Василия выражался в безграничной преданности своему хозяину, которую Дягилев тотчас же оценил, так как обладал удивительным даром открывать любого вида таланты. Он немедленно понял, что Василий именно тот слуга, который ему нужен, хотя чисто внешне и не слишком презентабельный».

В 1899 году друг Дягилева, очаровательный и образованный князь Сергей Волконский, был назначен директором императорских театров и сразу же нанял на работу группу друзей. Дягилев стал младшим помощником директора. Философов был назначен в репертуарный комитет Александрийского театра. Бенуа должен был оформить постановку оперы Танеева «Месть Амура» в Эрмитажном театре, Баксту дали французскую пьесу «Le Coecur de la Marquise»[10 - «Сердце маркизы» (фр.).], Сомов оформлял программы. Первым заданием Дягилева стало издание «Ежегодника императорских театров», и в 1900 году это прежде унылое бесцветное издание превратилось в роскошный том со статьями о бывшем директоре Всеволожском, о художнике XVIII века Гонзаго и об архитектуре Александрийского театра. Издание одобрил даже царь.

Друзья, однако, рассчитывали на большее. Они планировали новую постановку «Сильвии» Делиба. Бенуа должен был взять на себя общее руководство и оформить первый акт, Коровин – второй, а племянник Бенуа Евгений Лансере – третий. Баксту поручили эскизы костюмов, за исключением одного, который должен был выполнить Серов. Главные партии исполнят Преображенская и братья Легат.

Мариинский театр находился более чем в миле от балетной школы, но с самого начала своего восьмилетнего обучения учащиеся принимали участие в постановке там балетов и опер, изображая толпу или стоя на заднем плане и создавая перспективу, так что театр был частью их жизни. Их привозили и увозили на запряженных конями повозках, которые называли «Ноевыми ковчегами». Балетные постановки проходили по средам и воскресеньям, последние считались более значительными, и их репетиции обычно устраивались по пятницам. Поднявшись на пятый этаж в свои уборные, мальчики переодевались, их гримировали и выводили на огромную сцену с ее сверкающими огнями, чтобы предстать перед серебристо-синим зрительным залом, заполненным представителями двора и высшего общества. На этой сцене их дружелюбные учителя Гердт, Николай и Сергей Легаты превращались в принцев и героев, и ученики смотрели на них, выступающих партнерами легендарных балерин, разделяя их успех.

В декабре 1900 года состоялся бенефис Павла Гердта, он танцевал с Кшесинской в «Баядерке» в постановке Петипа. В январе 1901 года дала прощальное представление Леньяни, предпоследняя из выступавших в Петербурге итальянских гастролеров.

В феврале разразился скандал, но мало вероятно, что слух о нем мог дойти до ушей студентов-второкурсников.

Из-за постановки «Сильвии» у Волконского начались неприятности с главами департаментов, утверждавшими, что ему не следовало поручать руководство такой масштабной работой младшему коллеге. Пытаясь угодить всем, злосчастный директор предложил Дягилеву отказаться от единоличного руководства и разделить ответственность со старшими чиновниками, пообещав, что это будет всего лишь формальность, а фактически все останется по-прежнему. Дягилев был упрям и отказался. Он надеялся, что сможет заставить Волконского поступить по-своему, и пригрозил прекратить работу над изданием «Ежегодника императорских театров». Обычно мягкий, князь на этот раз рассердился и приказал Дягилеву продолжать работу над изданием. Дягилев поспешно вернулся в свою квартиру, где друзья трудились над эскизами к «Сильвии», и сообщил новость. Наступило всеобщее замешательство. Московский художник Коровин, связанный с императорскими театрами, испугался, что может потерять работу, Серов, который был старше и мудрее остальных, погрузился в молчание, явно не одобряя непримиримость Дягилева, но Философов и Бенуа написали директору письма протеста. Дягилев тоже написал, подтверждая свой отказ издавать ежегодник.

Волконский делал все возможное, чтобы восстановить отношения, даже пришел на квартиру Дягилева с московским коллегой Теляковским и провел там два часа, обсуждая случившееся с друзьями. Но Дягилев оставался непреклонен. Такое его поведение отчасти объяснялось тем, что его поддерживал великий князь Сергей Михайлович, возлюбленный Кшесинской. И великий князь, и балерина ненавидели Волконского. В тот же день великий князь поехал на поезде в Царское Село, чтобы переговорить с императором. Однако на следующий день царь подписал приказ об увольнении Дягилева. Два дня спустя Дягилев развернул «Правительственный вестник», надеясь найти сообщение об отставке Волконского, но прочел о своем увольнении «по третьему пункту», применявшемуся крайне редко в случае неблаговидного поведения. Это был сокрушительный удар. Его надежды руководить судьбой русского театра рассеялись как дым. Последствия этого события для всего окружающего Россию мира оказались огромными.

Этим дело не закончилось. В апреле Кшесинская должна была танцевать партию Камарго в одноименном балете Петипа на музыку Минкуса – впервые после уехавшей Леньяни. Но она не захотела выступать в предназначенной для этой роли юбке с обручами XVIII века, так как была маленького роста. Нарушив правила, она появилась в короткой пачке и была оштрафована на небольшую сумму, что в таких случаях было делом обычным. Появление на доске объявлений сообщения о штрафе переполнило чашу терпения могущественной дамы. Она через великого князя апеллировала к царю. Штраф был отменен. В июле Волконский вышел в отставку.

Той же весной состоялся официальный визит французского президента, и Кшесинская танцевала «Le Lac des Cygnes»[11 - «Лебединое озеро» (фр.).] в театре в парке Царского Села. Этот вечер позже описала ученица балетной школы, принимавшая в нем участие незадолго до выпуска:

«Гала-спектакль состоялся в Царском Селе, в Китайском театре, который входил в состав созданной по капризу Екатерины Великой Китайской деревни. Театр, построенный в 1778 году и прекрасно сохранившийся, стоял среди сосновой рощи. Внутри он был восхитителен: ложи, украшенные ярко-пунцовыми, покрытыми лаком панно, красные с золотом кресла в стиле рококо, бронзовые люстры с фарфоровыми цветами – все детали роскошного интерьера, оформленного в псевдокитайском стиле. За весь вечер ни разу не раздались аплодисменты. Сверкающая драгоценностями публика, освещенная бесчисленными огнями свечей, сидела молча, застыв подобно «живой картине». В театре присутствовала императорская семья и весь двор. После представления каждый артист получил подарок, как это полагалось по традиции после спектаклей, которые посетила царская семья».

Наблюдательной девушке суждено было несколько лет спустя стать партнершей Нижинского и так же, как ему, прославить свое время. Тамара Платоновна Карсавина, дочь танцора и дамы благородного происхождения, вела свой род от византийских императоров и обладала множеством замечательных качеств, редко сочетающихся в одной женщине. Она была не только красивой, но умной, доброй, с чувством юмора. Обращало на себя внимание ее бледное лицо цвета слоновой кости с огромными темными глазами. Через несколько недель она сдала экзамены, и состоялся ее дебют на сцене Мариинского театра накануне закрытия сезона. Она исполнила па-де-де, которое называлось «Le Pecheur et la perle»[12 - «Рыбак и жемчужина» (фр.).] с Михаилом Фокиным.

Фокин был на пять лет старше Карсавиной, красивый и интеллектуальный, с пытливым умом, уже испытывающий неудовлетворенность присущей классическому балету искусственностью, он мечтал о новых формах. Они с Карсавиной полюбили друг друга. Она так описывает его:

«Михаил Фокин начал свою карьеру на сцене Мариинского театра в 1898 году. Уже за несколько лет до окончания училища за ним с надеждой наблюдали его наставники – выдающийся танцовщик в процессе становления: изумительный прыжок, энергичное исполнение, очень выразительные руки и голова молодого Байрона.

Легко воспламеняющиеся сердца девушек-учениц трепетали. Сколько плохих отметок за поведение мы получали за то, что проскальзывали в запрещенный переход, соединявший наши помещения с артистической студией, чтобы посмотреть в щелку, как он упражняется. А сколько нежных прозвищ он от нас получил! Когда мой руководитель сказал, что Фокин согласился стать моим партнером на дебюте, я едва могла поверить в свою удачу. Разница в четыре года много значила в нашей иерархии. Так что в свой первый год на сцене я чувствовала себя польщенной, когда в обеденный перерыв он подсаживался ко мне со своим чаем. Жуя бутерброды, мы говорили об искусстве, или, скорее, он говорил, а я слушала, зачарованная и немного напуганная его смелыми суждениями. Он часто провожал меня домой и нес мою сумку, идти нужно было несколько миль в отдаленную часть города, но нам прогулка казалась слишком короткой. Мы говорили в основном об искусстве. По дороге он иногда приглашал меня в музей, чтобы показать свои любимые картины, – в то время он изучал живопись и музыку. Бури (и как часто!) прерывали нашу краткую идиллию. Импульсивный по природе, в юности он имел наклонность к фанатической нетерпимости».

Осенью и зимой 1901 года Карлотта Замбелли, миланская звезда Парижской оперы, приехала, чтобы дать несколько представлений «Коппелии», «Жизели» и «Пахиты» в Мариинском театре. Были нарекания, что в конце первого балета она сделала всего восемь фуэте-ан-аттитюд и только на demi-pointe[13 - На полупальцах (фр.).], вместо того чтобы выполнить их на кончиках пальцев. Она почувствовала враждебное к себе отношение со стороны клики балетоманов и «двора» Кшесинской, но заслужила похвалу от критика Светлова за легкость, воздушность и элегантность. Она разучивала партию Жизели с Чекетти и очень удивилась, узнав, что согласно существующему в России обычаю каждая балерина включает по собственному выбору какую-нибудь блистательную вариацию из иного балета на музыку другого композитора. Петипа, старый эмигрант, пришел посмотреть, как она репетирует. Он сидел, прикрыв колени пледом, и приговаривал: «Ну, покажите мне, как теперь танцуют в Париже». Старый Иогансон в интервью «Петербургской газете» сравнил ее с Тальони не в ее пользу. Но сам факт сравнения с Тальони считался достаточно лестным. Замбелли предложили большое жалованье, если она вернется на следующий сезон, но она отказалась. Она стала последней гастролершей*[14 - * Кшесинская в своих воспоминаниях не упомянула приезд Замбелли, и, по ее словам, последней заграничной гастролершей была Леньяни, закончившая свои выступления в январе 1901 года.].

Примерно в 1902 году, через год или чуть больше после принятия Нижинского пансионером, его перевели в класс Михаила Обухова, который с гордостью следил за его развитием, одновременно делая все возможное, чтобы защитить его от жестокости других мальчиков. Бурман пишет:

«Обухов был чрезвычайно прямым человеком, и все годы, что мы провели с ним, он решительно не верил в похвалу. Я никогда не слышал, чтобы он отзывался о ком-нибудь с восторгом. «Неплохо!» – высший комплимент, срывавшийся с его губ. Его отметки отражали ту же тенденцию. Высшим баллом было двенадцать, Обухов никогда не ставил больше восьми или девяти никому, за исключением Вацлава, который однажды удостоился одиннадцати, но даже ему не удалось заработать двенадцать. «Почему я должен ставить кому-то из вас двенадцать? – кипятился наш наставник. – Возможно, где-нибудь в мире существует другая школа, лучшая, чем эта, и какой-нибудь танцор, быть может, заслуживает самой высокой оценки. Здесь никто не совершенен!» Однако он оценил талант Нижинского самым высоким баллом, который когда-либо ставил, и он понимал возможности Нижинского намного глубже, чем отражала его оценка».

В начале 1902 года на сцене Мариинского поставили «Дон Кихота» в версии Горского. Это был первый выпад нового директора Теляковского против владычества Петипа. Карсавина исполняла в нем небольшую партию Амура. Хотя оформлял этот спектакль Коровин, участник «Мира искусства» и друг Бенуа, последний опубликовал резкую рецензию на спектакль в журнале, послужившую началом наступления на Теляковского и его деятельность.

«Ходили слухи, будто московская постановка старого балета «Дон Кихот» – шедевр и будто его постановщик Горский открыл новые горизонты. Слухи не подтвердились. Новая версия Горского страдает отсутствием всякой организации, что является отличительной чертой любительских постановок. Его «новинки» заключаются в том, что он заставляет толпу на сцене суетиться и бесцельно передвигаться с места на место. Что касается действия, то драматические возможности спектакля и сами танцоры низведены до единообразного заурядного уровня. «Дон Кихот» никогда не был украшением императорской сцены, а теперь он превратился в нечто недостойное ее и почти позорное».

Несмотря на враждебную редакционную политику Дягилева и молчаливое согласие с ней его сотрудников Бенуа и Бакста, последние не отказались от работы, предоставленной директором императорских театров. Бенуа согласился оформить «Die Gotterdam-merung»[15 - «Гибель богов» (нем.).], а Бакст взялся за работу над двумя греческими пьесами «Ипполит» и «Эдип» для Александрийского театра и над небольшим балетом под названием «Die Puppenfee», или «Фея кукол», для придворной постановки в Эрмитаже.