По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

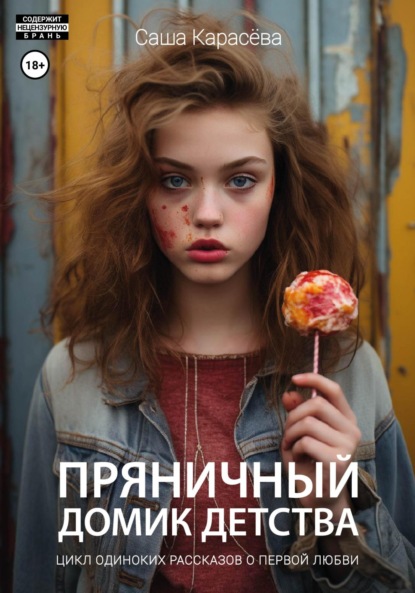

Пряничный домик детства

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Дима, почему ты здесь сидишь один? – произнесла Лиза с сексуальным, как ей показалось, придыханием, вплотную придвигаясь к Димчику. – Тебе грустно? Ты куда-нибудь ездил на каникулы?

– Да, мы с мамой ездили Испанию.

– Ммм, в Испанию… – еще более нежно протянула Лиза. – И как там, жарко в Испании? – как бы невзначай расстегнула верхнюю пуговицу на блузке.

– Ну, там еще не жарко было, не сезон. – стал оправдываться Дима, начиная нервничать. Девочки за соседним столом перешептывались между собой и смеялись.

– А что же ты там делал тогда, Димочка, – театрально округлив глаза и придвигаясь еще плотнее, спросила Лиза. Она наклонилась, и мальчик смог увидеть край ее бюстгальтера, а Лиза, заметив это, расстегнула еще одну пуговку. – Душно у нас в классе, надо проветрить, – слишком громко сказала она, полуобернувшись к девчонкам, которые захихикали еще больше.

– В Испании же не только купаться можно, мы с мамой по музеям ходили, по экскурсиям ездили, – Дима старался говорить спокойно и непринужденно, но голос у него начинал дрожать. – Например, в Каталонии есть музей Сальвадора Дали, это мой любимый художник…

– Ой, а что это у тебя так нога дергается, Димочка, – и он с ужасом понял, что уже несколько минут непроизвольно подергивает ногой. – Успокойся, не нервничай, ты же мне не урок отвечаешь, – и, о ужас, она положила свою руку ему на колено! Нога сразу же перестала дергаться, но зато напряглась и окаменела.

– Я не нервничаю, просто рассказываю, – деревянным тоном произнес Димчик, не в силах избежать этой медленной пытки.

– А что же ты так покраснел тогда? Жарко, я же говорю, – очень громко сказала Лиза, и девчонки уже не пытались смеяться тише.

– Слушай, ну а что ты все про музеи, да про музеи, скучно! Нас и в Москве постоянно по музеям таскают, – уже почти шептала ему на ухо Лиза. Ее рука шершаво и урывками двигалась все выше по ноге, и даже через джинсовую ткань он чувствовал, как она вспотела. – А испанки-то как тебе? Понравились? – Димчик уже ничего не слышал, и сквозь шум прибоя к нему долетал громкий гогот и пустынное дыхание Лизы прямо ему в лицо.

– Че, Лизка, Димчика совращаешь? – шлепнул ее по заднице вернувшийся с переменки Юра – признанный мачо их класса. От него несло табаком и слухами о том, что он переспал с Ленкой из класса на год старше.

– Придурок, – тряхнула кудрями Лиза, и волна схлынула. Дима еле сполз с парты и побрел к двери.

– Ой, посмотрите, Димчик в штаны кончил, – загоготал Юрка, а за вслед ним заржали и девчонки.

После школы Лиза брела с пустой головой по лужам, в которых растекались весенние какашки. Еще она думала, что, наверное, было бы неплохо съездить когда-нибудь в Испанию или, на худой конец, в Турцию. Обычно Лизины каникулы ограничивались подмосковными лагерями и домами отдыха, куда бабушка до сих пор получала путевки.

На лестничной клетке стоял Димчик. Здесь, в темном подъезде, без поддержки подруг, Лизе стало не по себе. Дима показался ей до такой степени не к месту, как если бы она встретила в зимнем лесу девочку в летнем платьице.

– Дима, ты что здесь делаешь, ты ко мне пришел? – попыталась Лиза стереть неприятное впечатление от встречи.

Дима молчал, и это пугало ее еще больше. Она поднялась на пролет и встала напротив.

– Димчик, дай пройти, у меня сейчас передача начнется, – уже испугалась Лиза. От утренней уверенности в своих женских силах у нее не осталось ничего. Ей стало очень страшно, но закричать было совсем стыдно и по-детски.

Димчик был чуть ниже Лизы, но довольно спортивен и коренаст, как бывают благополучно здоровы мальчики из полноценных семей. Он и сам не совсем понимал, зачем пришел в этот полутемный подъезд, насквозь пропахший кошками и придверными ковриками. Лиза стояла напротив него, уже не такая высокомерная и взрослая, и он заметил, как дрожат её губы. И вот, шум прибоя стал надвигаться все ближе, накрывая своей теплой волной, Дима шагнул вперед, его обдало коричным запахом и жаром ассирийской пустыни, и он со всей силы ударил в это желанное лицо. Лиза даже не вскрикнула, а села на колени, и, закрыв лицо руками начала тихо всхлипывать. Новая волна накатила с тихим плеском, и Дима пнул Лизу в живот, и, не успев удержаться, еще, и еще раз. Теперь она лежала у его ног, все так же бесшумно всхлипывая: сумка валялась рядом, и из нее высыпались на пол разноцветные фломастеры. Теперь Дима пинал без разбору: в грудь, в лицо, которое Лиза все так же закрывала руками, в живот. Он желал уничтожить эту плоть, он хотел вновь ощутить влажную ладонь у себя на ноге, но был уверен, что сможет это испытать вновь только через унижение.

Лиза валялась на грязном цементном полу, и все, что она успела испытать, только удивление, а потом она просто закрывала лицо руками, так и не понимая, что с ней происходит. Внизу хлопнула дверь, и Дима понесся вниз по лестнице.

Лиза вышла из больницы уже через две недели, а Диму перевели в другую школу.

Москва, 2009 г.

СИРЕНЬ

После пяти лет жизни в Марокко Москва оказалась незнакомой: сырая стужа, которая здесь называлась зимой, сменилась такой же сырой весной, с пасмурным небом и запоздалыми снегопадами. После школы Петя часами сидел на подоконнике и смотрел на проплывающее внизу Садовое. Окна плавились слюдой, отекали, и ничто не нарушало гробовой тишины его квартиры. Иногда с кухни доносилось мелодичное потренькивание сковородок: это Ира, домработница, готовила ужин. Каждый раз Пете начинало казаться, что уже заклубился запах пряностей и сладкой баранины, смешанный с мятой и апельсиновой водой, но потом вспоминал, что Ира – молдаванка, и тайны марокканской кухни ей незнакомы. Иногда он ходил с родителями в рестораны, но и там все было фальшиво: искусственные запахи и дешевые танцовщицы, после выступления собирающие визитки у подвыпивших мужчин. По дороге домой – молчаливый шофер и мокрый чужой город за окнами.

В школе Петя учился легко и одаренно, а одноклассники казались ему примитивными и дешевыми. Их разговоры его не увлекали, хотя у него, как и у них, было все. Они были такими же фальшивыми, как танцовщицы из ресторана, их яркий пластиковый загар был неуместен, а ровесницы в свои пятнадцать лет напоминали кукол Братц.

Петя был красив, и, пожалуй, с каким-то затаенным сладострастием это понимал. Это тайное превосходство позволяло ему смотреть сверху вниз на пухлогубых девчонок, рисующих стрелы в уголках глаз и наводящих румянец на своих бледных щеках. Московский воздух был несвеж, и с рождения каждый носил на себе печаль постепенного и неизбежного вырождения. Но пока Петя вынужден был жить здесь, хотя родители обещали, что когда он закончит школу, то сможет выбрать университет в любой стране Европы. Для себя Петя уже выбрал Париж – «праздник, который всегда с тобой», и с томлением ждал каникул, когда мог бы уехать из этого серого города, правда, пока только под присмотром.

Петя мысленно подгонял каждый день, пришпоривая каждую секунду, чтобы вырваться из этого вечного Садового кольца с этими вечными пробками и вечным низким небом. И читал, читал, читал: дедушка оставил огромную библиотеку, от которой мама так и не решилась избавиться. Пете неожиданно понравилось читать именно эти старые книги, переворачивать засаленные листы со следами слез, капель чая и кофе, крови, пропахшие табаком и чужими духами, и видеть, как время трепещет своими хрупкими крылышками за каждой перелистываемой страницей. Это чтение добавляло Пете еще больше к его чувству превосходства, и он постепенно выстраивал прозрачную стену между собой и всеми остальными. «Что ж, лорд Байрон, пожалуй, был не меньшим снобом», – часто думал он, в который раз с отвращением подмечая ограниченность своих знакомых и друзей.

Его высокомерие и стройный профиль тореадора манили окружающих, которые с безотчетным болезненным чувством тянулись к нему. Учителя ощущали в Пете эту внутреннюю силу, и, списывая это на врожденную харизму, прощали ему некоторую категоричность и насмешливость. Так и подходил к концу этот первый после Марокко учебный год: в московской серости, среди книг, Фон Триера и Бертолуччи, в ожидании тепла и на вечеринках, где Петя раскуривал кальян и снисходительно поглаживал виснущих на нем девчонок по выпуклым детским попам. Он мог легко поиметь любую, но почему-то это не вызывало в нем ничего, кроме чувства брезгливости. Ни одна из его знакомых не напоминала Лив Тайлор из «Ускользающей красоты», а меньшего ему не хотелось. Правда, пару раз Петя с приятелями заказывал проституток – дорогих, по вызову. Они приезжали на тачках с охраной, и от них веяло пороком и безразличием. Девушки делали свою работу, и уезжали, не оставляя после себя никакого привкуса на губах. По крайней мере, от них не пахло молочными поросятами, а запах депилированых подмышек и промежностей можно было с натяжкой сравнить с пряными запахами морских стран, а самих проституток – с портовыми шлюхами.

Внезапно темно-слякотное течение жизни с постоянным электрическим освещением оборвалось бурной и мгновенной весной. Московская весна оказалась такой потрясающе яркой, что Петя ошалело вдыхал ее каждый день, а глаза никак не могли привыкнуть к сочному зеленому цвету. Небо поднялось и заголубело, и словно воздуха стало больше на посветлевших улицах. Теперь не нужно было сидеть по домам и барам, и Петя плутал по московским подворотням и курил траву в пустынных дворах. Иногда он гулял в компании с приятелями, но еще больше ему нравилось в одиночестве исследовать этот город. Петя теперь совсем по-другому видел здания, мимо которых проходил сотни раз: с домовыми знаками, старинной лепниной и полуистлевшими статуями. Его радовало пряничное веселье кирпичных церквушек и известковая шероховатость крепостных стен, но больше всего он наслаждался сиренью, которая была повсюду. Словно и здесь было что-то от южных стран. В каждом дворе, где оставался хоть кусочек земли, обязательно был огромный куст сирени. Пете было так замечательно сидеть на нагретом бордюре под ее цветочным дождем, что он почти полюбил этот город.

Весна отцветала, и Петя, воображая, что может остаться в Париже навсегда, еще больше ходил по улицам, возможно, в последний раз перед долгой разлукой. По выходным все уезжали на дачи, и ничто не мешало одиночеству. Петя забрался в какой-то незнакомый и глухой двор – привычка курить гашиш делала его ближе к брошенному Марокко, и ему было приятно думать, что это его тайный порок, который затягивает его в пропасть жизни.

Все дома дворика повернули к Пете свои глухие кирпичные стены, обоссанные и расписанные граффити. Пятачок пожухлой травы был усыпан собачьими какашками, бычками, шприцами и окурками, кусок железной арматуры, на которой сидел Петя, проржавел до дыр, а в одном из углов этого замечательного двора росли такие густые заросли сирени, как будто они пережили все пожары и войны это города. Петя растягивал свой косяк, солнце по-южному нагревало темные волосы и лицо, и практически ни один звук не долетал с улицы в этот благословенный уголок. Сквозь закрытые веки пробивалось красное марево, начинало гаснуть, глаза все больше слипались, и Петя уже слышал запах апельсиновой воды и свежей мяты…

Проснулся он от того, что что-то мягкое и прохладное коснулось его щеки. Петя открыл глаза, и увидел рядом с собой мальчика. Не мальчика, а взрослого парня, лет восемнадцати. Он стоял рядом со ржавой рельсой, на которой уснул Петя, и гладил его по щеке.

– Ты уснул, и солнце поцеловало тебя, – насмешливо сказал парень, убирая руку от Петиного лица.

– Ты что, охерел?! Тебе чего надо?! – резко вскочил Петя, готовый драться, и увидел, что незнакомец на полголовы выше его. А еще он увидел, что парень все так же улыбается, и улыбка эта по-детски открытая и не злая.

– Я – белый кролик, и я охранял твой сон, – ответил парень, доставая из кармана часы на цепочке. – А теперь мне пора на прием к королеве. Пока! – захлопнул часы, и пошел прочь.

Петя с удивлением отметил, что у него нет совсем чувства брезгливости или страха, а только любопытство. Домой он вернулся в сумерках, и почему-то помнил это прохладное прикосновение к нагретой солнцем щеке. Во сне он все время летел в какую-то влажную нору, а под утро упал и проснулся разбитым.

Последние дни до отъезда Петя ходил словно в мороке сна, лениво собирал одежду, и все никак не мог решить, какие книги взять с собой на лето. У него, конечно же, был e-book, но по сравнению с живыми страницами, которые шуршали и пахли, электронная книга была просто кастратом. А еще у него все никак не шел из головы Кролик из подворотни с сиренью, и Петя каждую ночь во сне возвращался в этот двор. Наконец, когда это ощущение потери чего-то самого важного стало совсем невыносимым, Петя не выдержал и пошел в эту подворотню. Заросли сирени в углу двора уже совсем отцветали, и осыпали его пожелтевшими бутончиками, когда Петя, встав на четвереньки, полез в небольшой просвет между стволами. И чем глубже он забирался, тем больше проваливался в свой сон. После душного и спертого воздуха московского мая, он очутился во влажной прохладе стволов и листьев, где пахло сырой землей и мочой, но даже этот запах был приятен. Петя очутился на небольшой поляне – хотя кто бы мог подумать, что в маленьком заброшенном дворике окажется такой большой лесной мир. Здесь стоял диван, на котором валялась чья-то неубранная постель. После яркого солнца здесь царили сумерки, и отзвуки большого города не касались этого мира. Казалось, можно было расслышать шорох ползающих здесь повсюду огромных виноградных улиток.

Петя подошел к дивану, и запах чужой постели показался таким знакомым, как будто это он сам недавно покинул ее. Он зарылся в одеяло, и больше никогда в жизни он не пережил такого ощущения уюта. Он отчего-то подумал, что покидает все это, и что больше никогда не вернется в свои хрупкие хоромы зыбких желаний, а будет жить по чужим книгам и чужим словам. Петя понял, как ускользает он него эта весна, сирень и так и не прочувствованное до конца детство. Рядом с диванчиком стоял чем-то плотно набитый пластиковый пакет с надписью “Marrakech”. Петя залез в него и вытащил сначала учебник по вокалу, «Театр» Сомерсета Моэма и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрола на английском. Еще там был диск The Doors с Джимом Моррисоном на обложке, и Петя сразу вспомнил, кого же ему напоминал Кролик. Кусты зашуршали, и на прогалину вылез Петин знакомый: с копной кудрявых темно-каштановых волос, в обтягивающих джинсах и с пластиковым пакетом в руке.

– Я был уверен, что ты вернешься, – сказал он, протягивая руку Пете. – Федор.

– Петр, – пожал тот руку в ответ. – Это твое? – кивнул он на пакет.

– Да. Готовлюсь к поступлению в Гнесинку. У меня талант, – ответил Федор, достал из пакета бутылку водки и разлил ее по пластиковым стаканчикам.

– А если не поступишь? – Петю удивил такой уверенный тон, как будто тот знал наверняка.

– Поступлю, – Федя сел на диван рядом с Петей и протянул ему водку. – Я на самом деле знаю, что должно произойти. В какой-то мере мне это мешает. Никакой новизны впечатлений, понимаешь? Жизнь с эффектом дежа-вю.

Петя не мог этого понять, громко выдохнул через плечо и залпом выпил свою водку. В его возрасте было не принято закусывать, а водку пить приходилось: кто-то его научил, что если посильнее выдохнуть, то удастся избежать рвотных спазмов. Федор протянул ему пачку сигарет, и Петя с жадностью закурил. Теперь, когда в желудке разлилось тепло, а табачный дым заглушал все воспоминания о водке, окружающее окончательно стало утрачивать свою реальность. Золотистый дым струился на этой призрачной прогалине, ветви сирени скрыли этот мир навсегда, и рядом сидел молодой мужчина, красивее которого Петя не видал. Конечно же, он понимал, что пить водку со странным молодым человеком при таких странных обстоятельствах – это как раз то, чего либо никогда не делают, либо потом никому не рассказывают.

– Ты здесь живешь? – спросил Петя и разлил еще водки.

– Иногда. Раньше здесь жили другие люди, и мне пришлось их убить, – спокойно ответил Федя и допил водку из своего стаканчика. – Это их диван, кстати.

– Удобный, – ответил Петя и на выдохе проглотил свою водку. Его влекло к сидящему рядом Федору как к прекрасной вещи. Вблизи он мог рассмотреть его причудливый красивый рот, но не было во всем его облике и намека на женственность. И снова он словно во сне стал проваливаться в бесконечную нору… Может быть, он действительно уже это видел раньше… Петя вплотную придвинулся к этим удивительным губам. Федор повернулся к Пете, оказавшись в каких-то паре сантиметров от него. Задержавшись на секунду, словно давая время повернуть назад, если передумает, он скользнул вдоль Петиной шеи, и от его дыхания каждый волосок встал дыбом на молодом волчьем загривке. Лишая сознания и сил на Петю обрушились весна, жаркий ветер Марокко, запах мяты и апельсиновый воды. Он стянул футболку, и Федор зубами схватил его загривок: как два нежных щенка, они боролись на грани игры и убийства, не в состоянии рассчитать свои силы. Петр словно впервые увидел свое тело со стороны, и ему захотелось войти в него, чтобы ощутить его еще полнее. У него вдруг возникло отчетливое воспоминание, как в глубоком детстве он пробовал ранить себя, чтобы за порогом боли испытать наслаждение. И сейчас он испытывал те же ощущения, только усиленные во много раз. Его двойник дразнил его, раня и удушая своей нежностью, которую мог испытывать только мужчина. Он лишился сил и был опутан весь этой слабостью, словно шелковым коконом.

Уже пахло предрассветной сыростью, они лежали на старом чужом диване, и Петя, уткнувшись в Федин затылок, пытался навсегда запомнить запах его волос. Федор курил, и с трудом сдерживал слезы, потому что уже знал, что всё это ненадолго.

Петя отложил поездку и еще месяц, пока длились вступительные экзамены, прожил в общаге вместе с Федором. Когда он осенью вернулся из Франции, то уже не нашёл его, а со временем стал меньше тосковать по нему.

Как-то Петя увидел Федора по телевизору: он стал знаменитостью, его снимали на яхте, и жаркий ветер играл в его волосах.