По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

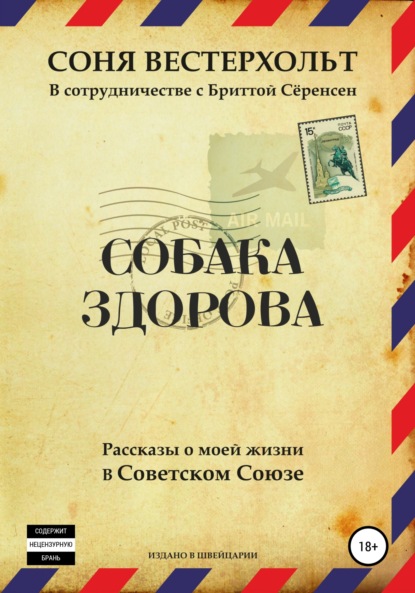

Собака здорова. Рассказы о моей жизни в Советском Союзе

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Здание КГБ. Из его подвалов видна Сибирь.

Мне не терпелось узнать, повезут ли они меня в главное здание КГБ, но мы поехали по Невскому проспекту, мимо Московского вокзала. У чудовища были тайные помещения по всему Ленинграду, так что в итоге меня привезли к совсем другому зданию. Табличка на нем гласила, что здесь располагается районный комитет КПСС. Ну конечно! Чудовище таится за партийным фасадом. Меня провели мимо дежурного, потом по длинному коридору, который кончался, как мне сначала показалось, тупиком – но на самом деле в стене оказалась невидимая дверь. Через нее меня ввели в логово чудовища, самое обыкновенное служебное помещение.

– Присаживайтесь, пожалуйста, – сказал один из кагэбэшников и прибавил: – Если я не ошибаюсь, ваша мать тяжело больна?

Кошкин день

Моя мама однажды съела кошку, и я всю жизнь пыталась представить, как эту кошку убивали. Воображение мое особенно часто возвращается к одному образу: мертвая кошка лежит на колоде животом кверху, раскинув в стороны застывшие лапы. Над ней склоняется закутанная в платки женщина с топором.

Произошло это во время Великой Отечественной войны. C тех пор прошли десятки лет, мир видел много других несчастий и войн, но главной нашей личной трагедией навсегда осталась блокада Ленинграда. Два с половиной года город был окружен немецкими войсками, так что ни въехать, ни выехать из него было невозможно. В течение девятисот дней блокады смерть подстерегала ленинградцев на каждом шагу. Говорят, что два миллиона человек умерли тогда от голода. Точной цифры никто не знает. Мама выжила.

У мамы была близкая подруга, а у подруги – брат. Все трое всю блокаду провели в Ленинграде. Стояла страшная зима 1942 года. Город был заморожен и практически выморен голодом. Ничего не работало, в домах не было воды и электричества, не ходил транспорт. Люди черпали воду из Невы, но далеко не у всех оставались силы донести ее до дома, так что многие просто падали по дороге и замерзали насмерть. Да и те, кому повезло добраться домой, вполне могли вечером уснуть и никогда больше не проснуться. Люди умирали и на работе. Поначалу их еще хоронили в гробах, но по мере того, как умерших становилось все больше, стали просто заворачивать в простыню или одеяло, а потом и вовсе хоронили в чем есть. Земля на кладбище, на которое свозили блокадных мертвецов, промерзла до того, что ее приходилось взрывать динамитом. Ямы разрывали и расширяли до двадцати пяти метров в длину, трех в ширину и двух с половиной в глубину. Получались общие могилы, в которые беспорядочно сваливали тела. Работник кладбища обходил могилы, спускался вниз и утрамбовывал безжизненные конечности, чтобы высвободить место для новых трупов. В конце концов горожане обессилели настолько, что не могли больше волочить своих мертвецов на кладбище, и бросали их прямо посреди улицы, в надежде, что кто-то другой дотащит их до общей могилы. И вот, 15 февраля – а именно в январе и феврале 1942 года смертность достигла абсолютного пика – брат маминой подруги поймал где-то кошку, и вместо того, чтобы сожрать ее в одиночку, пригласил свою сестру и ее лучшую подругу на пир. Одна пришла с каплей касторки, вторая – с тремя высохшими луковыми пластинками, у третьего была кошка. Все трое выжили, их имена не пополнили список из 199 187 человек, умерших в Ленинграде в течение января и февраля 1942 года. Они пережили все девятьсот голодных дней, и всю последующую жизнь каждый год отмечали Кошкин день. Они были настоящие друзья.

15 февраля 1957 года мне было двенадцать лет. Звали меня тогда Софа Дриссен. Позже, когда я уже переехала в Копенгаген, я узнала, что по-датски «софа» – это диван. Диван Дриссен. Ну, а с учетом того, что фамилия Дриссен очень похожа на слово «дристать», сложно было удержаться от соблазна и не довести до конца цепочку ассоциаций. Задристанный Диван. Позвольте отрекомендоваться: Задристанный Диван. Очень приятно. Так вот, в Кошкин день в 1957 году, я, Задристанный Диван, стояла на кухне в нашей огромной квартире, где, кроме нас, жили еще семь семей, и смотрела, как мама готовит праздничный ужин.

Мы жили в коммунальной квартире – явление это стало массовым после революции, когда большие квартиры уплотняли и разделяли на много комнат поменьше, чтобы поселить в них несколько семей. В нашей квартире было восемь комнат – и двадцать восемь жильцов. Из части окон открывался вид на живописную улицу самого красивого (по нашему, по крайней мере, мнению) города в мире, остальные смотрели во двор. По размеру комнаты в квартире были очень разные, так что одним семьям достались большие, а другим – поменьше. Распределение это было случайным, кому-то повезло, кому-то – не очень, но, как бы там ни было, на одну семью полагалась только одна комната. Двери всех комнат выходили в длинный узкий коридор, который заканчивался туалетом: крохотным помещением, посреди которого, как трон, возвышался унитаз. Бачок висел под самым потолком, и с него спускалась длинная металлическая цепочка с ручкой. На вбитый в стену гвоздь была наколота нарезанная на квадратики газетная бумага – жесткая, понятное дело, как газетной бумаге и полагается, так что ее приходилось тщательно мять и комкать в руках, чтобы размягчить. Туалетную бумагу в те времена в Советском Союзе не производили, да и впоследствии, когда она наконец появилась, достать ее было невозможно.

Посередине коридора на стене висел телефон – номер, как сейчас помню, В33745, общий на всю квартиру. Как насчет ванной? Она вообще-то была, да вот толку от нее было не много: вода нагревалась колонкой, которую по старинке растапливали дровами. Раскочегаривалась она медленно, возиться с ней было неохота, так что мы предпочитали ходить в баню. Зато в ванной можно было стирать – ну, или зайти туда с друзьями, чтобы поговорить с глазу на глаз, если возникнет такая необходимость.

Идем дальше: кухня. Одна кухня c восемью кухонными столами на восемь хозяек, которые плечом к плечу варили здесь бесконечные супы. Они обменивались рецептами, одалживали друг другу соль и комментировали ход событий в стенах нашей огромной квартиры. Еду готовили на двух с половиной газовых плитах: двух больших на четыре конфорки и одной маленькой – на две. За каждой комнатой была закреплена одна определенная конфорка, которую ответственная за нее семья обязана была поддерживать в чистоте. Если же хозяйке требовалось одновременно готовить несколько блюд, она должна была сначала постучать к соседям и попросить у них разрешения занять на время их конфорки.

В тот день в 1957 году соседка, с которой мама дружила больше всех, одолжила ей духовку, чтобы испечь торт «Наполеон».

Семья, которая распоряжалась духовкой, насчитывала пять человек и занимала самую большую комнату в квартире – целых 25 квадратных метров! – зато они даже мечтать не могли о том, чтобы получить большую жилплощадь, потому что на место в очереди тогда имели право только те семьи, в которых на человека приходилось меньше 4,5 квадратных метров.

Задачка наших соседей решалась следующим образом:

5 x 4,5 м2 = 22,5 м2

25 м2 – 22,5 м2 = 2,5 м2

Получается лишних 2,5 м2.

Очень обидно!

Мы же с родителями жили в комнате площадью 12 м2, а право имели на 13,5 м2. Так что наша задача решалась так:

3 x 4,5 м2 = 13,5 м2

Нам не хватало 1,5 м2.

Какое счастье!

Система, которая нами правила и распределяла блага, была ужасно мелочная, и постоянно придирчиво высчитывала по полметра, полчаса, полпытки. Можно было целую вечность прождать разрешения встать в очередь на расширение жилплощади, а когда это наконец удавалось, отсчет времени ожидания начинался заново. В итоге легко могло пройти лет двадцать с того момента, как ты встал на очередь, до того, как ты получал, наконец, то жилье, на которое имел право все эти годы.

В тот вечер в нашей комнате собрались по случаю праздника восемь человек – выжившие и их близкие. Люди, которые спасли когда-то друг другу жизнь и уцелели в блокаду. Понятно, что у каждого из них были свои истории о войне, одна страшней другой. Взять, например, историю моего дедушки, маминого отца: он сошел с ума, когда получил месячную норму сахара и съел ее всю за один присест. Потом он понял, что наделал, и в исступлении и отчаянии кричал, пока не умер. В детстве я постоянно думала: интересно, он съел сахар, потому что уже сошел к тому моменту с ума от голода – или он сошел с ума, когда обнаружил, что съел сахар? Или история моей тети, маминой сестры: она в блокаду была беременна, и роды у нее начались зимой 1942 года, в самый страшный мороз. Утопая в снегу, она доковыляла до роддома, где ее сразу положили на стол – прямо в пальто, чтобы она не замерзла до смерти. Ребенок родился, попал из тепла в холод и умер. Тетя долго лежала на столе с ребенком в руках, пока наконец кто-то не пришел и не забрал тельце. Тогда она встала и в том же пальто, с которого свисали кровавые сосульки, отправилась обратно в воинскую часть, в которой служила. В части находились тогда несколько моряков – их корабль вмерз в воду в Финском заливе и не мог сдвинуться с места. Каждый из них поделился с тетей ложкой супа, так что получилась целая тарелка. Детей у нее никогда больше не было, зато она стала для меня второй мамой. Я как сейчас вижу перед глазами ее красивые руки – она всегда делала ими круговые движения, когда рассказывала о блокаде. О том времени, когда она умирала от голода, лежа в своей холодной и темной комнате (большая часть оконных стекол в городе была выбита взрывной волной от бомб). Она лежала и мечтала о хлебе, круглом ржаном хлебе. Гладила его, ласкала круглые бока несуществующей буханки. К счастью, маме как раз тогда удалось раздобыть дополнительный мясной паек весом 26,6 граммов и паек жира весом 8,3 грамма. Ну, паек – громко сказано, конечно, это был крошечный кусочек печенки, с которым мама, едва переступая ногами от слабости, через весь город отправилась к сестре. Когда я думаю о блокаде, я всегда вспоминаю тетю. Как она гладит круговыми движениями воздух, как рассказывает о хлебе, который существовал только в ее воображении. Как мама бредет к ней издалека со спасительным кусочком печенки.

Но вернемся в февраль 1957 года. Каким образом можно принять восемь гостей в комнате площадью двенадцать квадратных метров, в которой и без того уже стоят диван, стол, четыре стула, телевизор, комод и пианино? Да так же, как усадить четырех слонов в «Запорожец»: двоих на переднее сидение, двоих – на заднее.

Мы называли нашу комнату «трамваем»: она была два метра в ширину и шесть – в длину, с окном напротив двери. Окно выходило в темный двор, типичный ленинградский внутренний двор, многократно описанный в русской классике. Если высунуться из окна почти по пояс, так, чтобы стало видно стену шестиэтажного здания напротив, можно было разглядеть на ней солнечную полоску – или ее отсутствие. Так я узнавала, какая на улице погода. Кроме того, окно служило нам холодильником. Зимой продукты вывешивали в авоське за окно, а летом складывали между рамами. Солнце так глубоко во двор все равно никогда не заглядывало.

На диване, если потесниться, помещались четверо, и за столом напротив можно было усадить еще как минимум четверых. Места, в общем, всегда на всех хватало, а на стол ставили то, что хозяевам в тот день удалось достать в магазине. Советский праздник не соблюдал традиционной последовательности, как закуска – горячее – десерт, и на стол ставилось все сразу, все, что удалось достать.

На столе всегда была селедка. Правда, если в Дании селедку едят маринованной, то в России ели – и продолжают есть – соленую. Рубленая селедка с луком, сметаной и яблоком (если его повезло раздобыть) была одним из постоянных блюд в меню, наряду с салатом из мяса, картошки, яиц, соленых огурцов, зеленого горошка и майонеза. Откуда брались все эти деликатесы – для нас самих каждый раз оставалось загадкой. Майонез и горошек, например, неизменные составляющие любого советского застолья, всегда были в дефиците. За яйцами, мясом и фруктами стояли бесконечные очереди. Ты пристраивался в самый ее конец и только после этого спрашивал человека перед тобой: за чем, собственно, стоим? И если давали, например, яйца, по десятку в одни руки, тогда я должна была стоять вместе с мамой, чтобы нам отпустили двойную норму. Хлеб без проблем можно было купить в больших городах, но в сельской местности в очереди за ним приходилось провести целую ночь. Контролировать людей, которые все свободное время простаивают в очередях за едой, было легче легкого. Может быть, власть имущие специально создавали этот дефицит продуктов? Можно ли представить себе, что какой-то партийный секретарь решил: «Пусть они, не знаю, в очередях постоят, что ли?.. Да, точно! Решено! Организуем им очереди за зеленым горошком и майонезом». Нет, это, конечно, абсурдная мысль – но все равно, я и по сей день не понимаю, что мешало Советскому Союзу производить именно эти два продукта в достаточных количествах.

Для «Наполеона» не нужны были ни горошек, ни майонез, но требовалась куча времени, чтобы испечь множество тонких коржей. Так что мама пекла этот торт только один раз в году – в Кошкин день.

Во время блокады, в темноте и холоде, она переписывала в тетрадку рецепты из кулинарной книги. Это была чудная дореволюционная кулинарная книга.

Мама родилась перед самой революцией и в жизни не видела ни тетерева, ни самки фазана. Весь тот прекрасный мир кулинарных книг, населенный господами, прислугой и самками фазана, прекратил свое существование в 1917 году. Рыба исчезла из рациона тогда же и снова появилась на прилавках через много лет после маминой смерти.

Во вторник 15 февраля 1942 года книга рекомендовала – тем, кто желал вкусить тонких блюд – отведать бульон ? la Jardini?re, судака под соусом из каперсов, говяжье филе под соусом из мадеры и, наконец, сливочное желе. Меню же для людей попроще состояло в тот день из горохового супа-пюре (шесть стаканов желтого гороха на два фунта свинины), а также мяса в соку (половина оставшейся с воскресенья грудины, опущенная прямо в кипяток). В тот же день в промерзшем до костей Ленинграде, где не было ни тепла, ни света, мама и двое ее друзей съели царский ужин из жаренной на касторке кошки, с гарниром из трех высохших пластинок репчатого лука. В тот же день от голода умерли тридцать тысяч ленинградцев.

Однажды, лет через двадцать, я поджарила нам с мамой целую сковородку котлет – четырнадцать штук – и ушла по делам. Когда вечером я вернулась домой и заглянула в холодильник, я обнаружила, что все четырнадцать котлет бесследно исчезли. Я спросила:

– Мама, где котлеты?!

Мама сжалась и посмотрела на меня виноватым собачьим взглядом. Она знала, что сделала что-то нехорошее, но ничего не могла с собой поделать. Она ответила:

– Я их съела.

– Съела? Все четырнадцать?

Мама помолчала и сказала наконец:

– Я вдруг испугалась, что они испортятся.

Голодное сумасшествие, как спящий вулкан, оживало и извергалось вдруг в самые неожиданные моменты даже спустя много лет.

Теперь же обеденный стол ломился от яств. Был здесь и майонез, и горошек, и «Наполеон». Гости пировали, сидя плечом к плечу. Те, кому досталось место на диване, устроились на самом краешке, так что за их спинами оставалось место для меня. Я лежала на диване, читала книгу и была абсолютно счастлива.

Все мое детство, сколько я себя помню, родители пичкали меня едой, а я отказывалась есть. Только гораздо позже, уже будучи взрослой, я поняла наконец, почему они все время пытались меня накормить. Они жили в постоянном страхе: а вдруг еда закончится, вдруг ее перестанет хватать. Но в тот вечер о страхах не думали, мама с папой весело смеялись и пели с гостями. Скорее всего, никто, кроме меня, и не вспомнил о несчастной кошке. Все остальные просто радовались тому, что живы.

Еда была для меня вечной пыткой. Нет, я не страдала анорексией, ничего такого, но я просто физически не могла запихнуть в себя все то, что мама, расшибаясь в лепешку, каждый день ставила на стол. Да еще и с хлебом вприкуску, конечно, как же без хлеба. От детей по всему миру и сейчас требуют съедать все, что есть на тарелке. Я же, когда родила дочку, вспомнила о данном себе торжественном обещании никогда-никогда-никогда не заставлять ребенка есть насильно. Так что когда Аня пила молоко из бутылочки и останавливалась, я, думая, что она наелась, убирала бутылочку. Что оставалось делать бедной девочке – естественно, в следующий раз она принималась сосать, как одержимая, пока не выпивала все до донышка, и потом смотрела на меня большими полными ожидания глазами: еще дадут? – и я думала о том, какой длинный след протянулся от ленинградского голода до нашей копенгагенской квартиры, из сороковых в середину семидесятых.

Суточная норма питания в Ленинграде в 1942 году составляла сто двадцать пять граммов хлеба. Точка.

Собака здорова

Эта история произошла в конце лета 1952 года, незадолго до того, как я пошла в первый класс. Мы гостили у тети в Литве, и там меня укусила собака – маленькая беленькая собачка, нечаянно цапнула, заигравшись. Пустячная царапина, ничего серьезного, но тем не менее мне назначили целый курс прививок от бешенства: сорок уколов в живот. Эти уколы мне продолжали делать и после того, как мы вернулись домой в Ленинград.

Сталину тогда оставалось жить восемь месяцев. За годы своего правления руками чудовища-НКВД он убил миллионы людей: рабочих и крестьян, футболистов и археологов, известных и безвестных. Когда в 1939 году они с Гитлером поделили между собой Европу, Литва досталась Сталину. Шесть лет спустя война вроде бы закончилась, но засевшие в родных лесах литовские партизаны продолжали вести неравную борьбу с Советским Союзом. Они использовали любую возможность навредить советской власти, власть отвечала им тем же. Расправы не прекращались.

Мы с мамой тем временем готовились к школе. Мама шила кармашки из зеленого сукна, которые соединялись потом в длинные полоски. Это была наша азбука. В каждый кармашек вкладывались четырехугольные кусочки картона, на которых я рисовала яркие буквы. Всего их в русском алфавите тридцать три, и я выучила их давным-давно. Я жила в разноцветном водовороте букв.

Каждый день мы проходили мимо розового здания школы на площади Льва Толстого. Я с нетерпением ждала первого школьного дня, но это радостное предвкушение омрачалось тем, что мама почему-то часто плакала. В то позднее лето сталинской деспотии преследования евреев никого уже не удивляли. Люди снова начали бесследно пропадать. Из-за того, что мама была еврейкой, ее выгнали с работы в химическом НИИ, она долго не могла никуда устроиться и в конце концов, чтобы как-то прокормиться, выучилась на маникюршу. Это было востребованное занятие – несмотря на убийства дядей, теть, мужей, возлюбленных, братьев и сестер, женщины все равно продолжали ходить в парикмахерскую и делать маникюр.

Однажды маме позвонили и, ничего не объяснив, приказали немедленно явиться на почту. Господи, почему именно на почту-то? Казалось бы, самое мирное место из всех возможных! Да и никого из наших знакомых никогда не вызывали на почту. Всех, кого арестовывали, забирали или ночью из дому, или с работы, или прямо на улице. Я помню мамин ужас и свое недоумение – я совсем не понимала, чего она боится.