По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

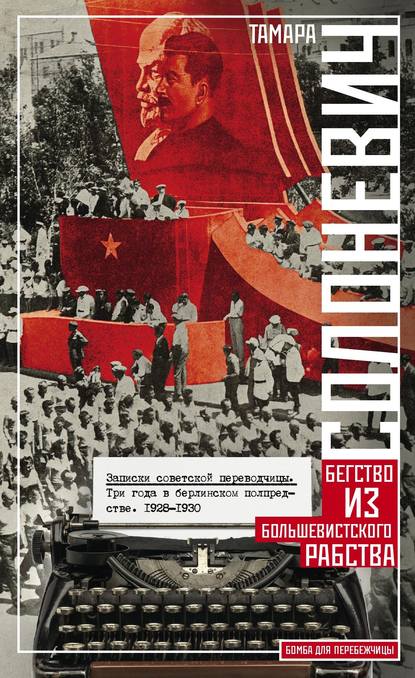

Записки советской переводчицы. Три года в Берлинском торгпредстве. 1928–1930

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Бог мой, да ведь Юрчик действительно с утра ничего не ел! Бедная детка, он ничего не понимает в происходящем. Его все эти чужие дяди, наводнившие нашу дачу, даже интересуют.

– Позвольте покормить ребенка.

– Нет, теперь некогда кормлениями заниматься. Едем к командиру.

– Да, но как же мой сын?

– А разве его не на кого оставить?

Оставить? Да эта мысль мне даже в голову не пришла. Но на кого же? На Каролину? На петуха?

– Нет мы предпочитаем, чтобы он ехал с нами. Ведь мы ни в чем не виновны, и вы говорите, что скоро нас отпустите.

– Да, да. Ну, живее. Пора ехать!

Нас выводят на улицу, где уже стоит грузовик, и под лицемерно-сочувственным взглядом Каролины, старающейся показать свое крайнее недоумение и огорчение, нас увозят в направлении шестнадцатой станции.

Возле каждого из нас солдат с ружьем. Остальные остались сторожить дачу. С другой стороны около меня помещается Рабинович. Он старается завести со мной нечто вроде конфиденциального разговора и спрашивает:

– Вы давно знаете полковника Сташевского?

– Какого Сташевского? – удивляюсь я.

– Ну, я понимаю, вы не хотите сознаться, но ведь у вас была подпольная организация. Полковник Сташевский, подпоручик Самойлов и другие.

Бросаю взгляд на Ватика. Он бледен, но старается казаться совершенно спокойным. Он даже не разговаривает с солдатами. Его невинно арестовали, и он это особенно подчеркивает. Но что у него на душе!

– Что вы, – говорю я Рабиновичу, – какая подпольная организация? Мы – люди приезжие, у нас почти нет знакомых.

– Вам же хуже будет, если вы будете продолжать запираться. Машинку почему не сдали? Знаете, что по декрету все пишущие машинки должны были быть сданы в трехдневный срок?

– Да ведь она совершенно испорченная, в ней шрифта нет.

– Мутик, а куда мы едем? В Одессу?

Звонкий голосок, невинные карие глазки, курчавая головенка, что они понимают?

– Да, деточка, в Одессу.

Грузовик вкатывает во двор огромной богатой виллы. Ворота за нами захлопываются, из виллы высыпают новые красноармейцы. Слышны возгласы:

– Подпольную организацию захватили.

Переговариваться друг с другом нам не позволяют. Беру испуганного таким количеством людей Юрочку на руки и готовлюсь к дальнейшему.

Нас ведут в дом, к командиру. Оказывается, что нас арестовал интернациональный батальон, командир которого латыш. Начинается довольно поверхностный допрос, во время которого мы все пытаемся доказать нашу полную невиновность. Ни в какой подпольной организации мы не замешаны.

Командир, видимо, сильно заморочен и не знает, что с нами делать. Я говорю:

– Товарищ командир, у меня забрали мои золотые вещи. Но ведь никакого ордера на реквизицию не было. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне их вернули.

– Золотые вещи? Рабинович, где золото? Отдай все гражданке обратно.

Момент надежды. Но Рабинович уже склонился к уху командира и в чем-то его убеждает.

– Вот что, граждане, вам придется переночевать у нас, в монастыре, а завтра мы вас выпустим. Надо кое-какие детали выяснить. Вот и машинка у вас…

Ночь в монастыре на шестнадцатой станции. Конечно, из нас никто глаз не смыкает. Что-то будет завтра? Соседка моя горько плачет, ей совсем обидно. За собой она абсолютно никакой вины не знает. Она очень красива собой, танцевала в киевском «Шато де Флер», потом вышла замуж за Б-на, политикой никогда не занималась. Муж ее, тихий и спокойный латыш, если и не сочувствует новому режиму, то совершенно пассивно. Нам дали по кружке чаю и по куску хлеба. Юрочка утолил свой голод и теперь спит у меня на руках. Тревога все растет в моей душе, я все силюсь вспомнить, что у меня в бюваре. Мужчины помещены отдельно от нас.

Брезжит утро. Входят караульные.

– Живее поворачивайтесь, надо в Чеку отправляться!

В Чеку? Но ведь нам говорили, что нас отсюда же отпустят домой! В Чеку? В памяти встает страшная картина чекистского двора на Садовой улице в Киеве после ухода красных. Полузарытые в землю, голые, обезображенные трупы, руки, ноги, пробитые черепа и характерный сладковатый запах разложения…

Грузовик, конвой, длинный путь на Маразлиевскую.

В ЧеКа

Мы входим в небольшую переднюю, где вдоль стен сидят уже несколько человек. В каморке у входа, за стеклянной перегородкой, некто вроде портье. У него непрерывно телефонные звонки. Время от времени он высовывается и вызывает чью-нибудь фамилию. Скоро Ваню и Б-на куда-то уводят, не дав нам даже проститься. Наши взгляды – их не передать. На душе так скверно, так тяжело. Чувствуешь себя такой беспомощной. Мы с Юрчиком и с соседкой занимаем места на одной из скамеек. Около самой входной двери сидит маленькая бледная дама в трауре. Она, видимо, очень спешит и нервничает. Через каждые пять – десять минут она встает и подходит к окошечку.

– Мне очень некогда, меня больные ждут. Когда же вы меня отпустите? Ведь сказали на четверть часа, а вот уже два часа, как я здесь сижу.

– Не волнуйтесь, гражданка, вас вызовут.

Это докторша С-с, позже, уже в тюрьме, мы с ней познакомились и подружились. Милая женщина, где-то она теперь?

Проходят часы. Юрочка опять голоден, ему хочется движения, ему скучно и жарко сидеть в одной комнате.

– Мамочка, а где Ватик?

Наконец выкрикивают наши фамилии и ведут куда-то в подвальный этаж по длинным мрачным коридорам. Гремит ключ в замке, и вот я впервые в жизни – в тюрьме, да еще в тюрьме Чека. Уж поистине – от тюрьмы и от сумы не отказывайся.

В то лето в Одессе шли непрерывные аресты и расстрелы. Живя на двенадцатой станции, мы мало сообщались с городом и как-то не представляли себе масштаба работы Чека. Но тут, на Маразлиевской, все делалось en masse. В нашей камере буквально некуда было ступить, весь пол был занят вповалку лежащими женщинами. Когда мне пришлось устраиваться на ночь, я должна была положить голову на чьи-то ноги, а Юрочкина голова покоилась на моей груди. Всю ночь горел свет, духота была ужасная, воздух тоже, в уборную надо было выходить в сопровождении конвойного. С ребенком было очень неудобно и тяжело, но вместе с тем я знала, что он со мной, что с ним ничего не может случиться, пока я жива. И это утешало.

В камере было непрерывное движение. Одних уводили, других приводили, не было ни одного спокойного часа. На третью ночь во дворе завели мотор, который трещал и гудел добрых два часа. Более старые обитательницы камеры побледнели, и с быстротой молнии все поняли, что там – во дворе, под нашими окнами, защищенными только щитами, идут расстрелы. Несмотря на шум мотора, слышались глухие выстрелы. С двумя заключенными сделалась истерика. Полупьяный надзиратель грубо приказывал замолчать. Я молила Бога, чтобы Юрчик не проснулся…

Прошло несколько дней. Два раза за это время отправляли целые партии в тюрьму. Мы же все ждали допроса и – так велика была наша наивность – освобождения. Но на допрос нас не вызвали, а на шестой день фамилии наши были вызваны надзирателем для отправки в тюрьму. Мрачно было у нас на душе. Перевод в тюрьму означал затяжку, означал, что против нас действительно имеется какое-то конкретное обвинение.

Как сейчас помню жаркое июньское утро. Нас выводят во двор, а затем и на улицу. Нас много, человек пятьсот. Мужчины идут в передних рядах. Я лихорадочно ищу взглядом Ваню. Наконец вижу его могучую фигуру, и мне становится легче. Все же пока мы вместе. По сторонам нас сопровождают цепью конные конвойные с ружьями наперевес.

Впереди и сзади тачанки с пулеметами. Свистки, крики. – Разойдись, стрелять будем!

Публика шарахается в стороны и исчезает в подворотнях. Сначала я беру Юрочку на руки, но скоро силы мне изменяют, я чувствую, что не смогу долго его нести. Опускаю его на землю, соседка и я берем его за обе ручонки и стараемся не отставать от остальных, однако темп довольно быстрый, нас то и дело обгоняют другие заключенные, наконец мы оказываемся в самом последнем ряду.

– Поторапливайсь!

Тюрьма