По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

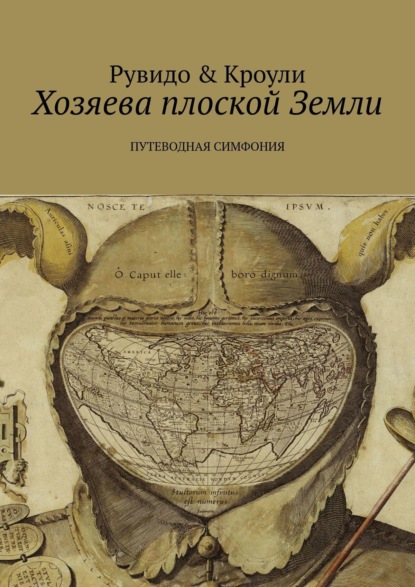

Хозяева плоской Земли. Путеводная симфония

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Один из последних дней в госпитале дед запомнил очень хорошо. Было 29 апреля 1945 года. Утром он видел из окна, как на посадочной полосе разворачивается только что севший «Юнкерс» с чёрно-белым крестом на фюзеляже. Самолёт сразу же окружил весь местный генералитет, выстроившись по стойке смирно. Стало понятно, что прилетел кто-то важный. По трапу спустились трое мужчин, три женщины и овчарка, которым собравшиеся дружно отсалютовали и что-то крикнули. Прибывших куда-то увели, но через некоторое время один из них, обаятельный, с красивым голосом и неспешными манерами в сопровождении целой свиты вошёл в госпиталь. Кто могли, повскакивали с мест, подбрасывая руку в приветствии, однако гость сделал знак, чтобы все успокоились, и минут пятнадцать увлечённо говорил. Сосед впоследствии пояснил деду, что речь шла о некоем адмирале Карле Дёнице, Верховном главнокомандующем вооруженных сил Германии, который уполномочивался вести переговоры с западными союзниками вплоть до подписания пакта о безоговорочной капитуляции. Закончив речь, оратор двинулся между койками, пожимая руки раненым. Пожал он руку и деду. Тому запомнились грустные глаза, тонкие усики и большая ладонь. Сразу после этого все прибывшие снова погрузились в самолёт и улетели в западном направлении. Так мой дед, сам того не зная и не желая, лично познакомился с Адольфом Гитлером. Которого, как все знают, обнаружили на следующий день, 30 апреля, застрелившимся в бункере. Правда, его же вскоре нашли сожженным вместе с женой в траншее в парке при Канцелярии. Застрелившийся труп советы забрали на экспертизу в Москву, где он впоследствии затерялся. Сожженный труп исследовали союзники, правда, исследовать, кроме зубов, там было нечего, а все архивные данные на эту тему были уничтожены лечащим врачом фюрера ещё 20 апреля, сразу после дня рождения последнего. Тот же, кому накануне жал руку мой дед, явно не был похож на человека, который на следующий день будет пускать себе пулю в лоб или надкусывать капсулу с цианидом. Да и курс его «Юнкерс» брал явно не обратно на юг, а скорее на Испанию. Именно этими сомнениями дед поделился с моей бабушкой, когда встретил её через месяц в Берлине, и она наивно, как и все, радовалась, что война закончена, а главный враг получил своё. Поверила она ему лишь тогда, когда в середине июля на конференции в Потсдаме её тогдашний кумир по фамилии Сталин принялся настаивать на том, что Гитлер скрылся. Он так и сказал: «возможно, в Испании или Аргентине». Правда, это уже совсем другая история, а тогда, в датском госпитале, дед думал лишь о том, как бы снова удрать.

Первая неделя мая стала свидетельницей больших перемен в континентальной Европе. Брошенные на защиту Берлина датский и норвежский полки были жестоко разгромлены, и 2 мая их окровавленные остатки капитулировали. Бывшие союзники немцев, избежав в таком качестве гибели за пять лет до этого, теперь поспешили сделать вид, будто всё это время в их странах сжимало свой боевой кулак местное сопротивление. Если в конце 1944 года, говорят, в Дании насчитывалось 25 тысяч подпольщиков и партизан, к маю их стало в два раза больше. И если в первую цифру верится с трудом, то вторую дед ощутил на себе, когда однажды на рассвете Тённер проснулся под треск пальбы и воинственные крики: датчане, очень может быть, что те же самые, которые обстреливали с берега их крейсер, теперь набросились на бывших однополчан-немцев и стали их уничтожать дом за домом, отряд за отрядом. Датчанином оказался и сосед деда по койке. Ещё накануне он весело горланил по-немецки и прикидывался своим в госпитале, а сейчас, видя, как всё оборачивается, раздобыл где-то оружие и не пожалел даже ухаживавших за ними санитаров, кроме, разумеется, местных. Деду всё это не могло понравиться, но выбирать приходилось между жизнью и смертью, так что он был вынужден примкнуть к датским «храбрецам». К вечеру того же дня аэродром был захвачен, а под утро на него сел первый американский самолёт. Постепенно сюда стали стягиваться всё новые и новые силы, готовые двинуться в Германию под звёздно-полосатыми флагами. Кое-кого дед радостно узнал. Это были чудом уцелевшие моряки с его крейсера, освобожденные из плена и уверенные, что и ему пришлось несладко. Про рукопожатие с фюрером дед скромно умолчал. Закончилось тем, что их всех приписали к 94-му мотострелковому полку и отправили сперва в Любек, а затем в Гамбург. Оба города произвели на деда неизгладимое впечатление размахом разрушений. Особенно Гамбург. Особенно в районе парка Эйльбек, который совершенно не пострадал, хотя в двух шагах от него от температуры плавились камни многоэтажных домов. Как такое возможно и что на самом деле было сброшено на город, дед так и не сумел выяснить.

В Гамбурге он собирался погрузиться на американское судно и отправиться из этого европейского идиотизма домой, но тут произошла очередная странность военного времени – деда наградили и присвоили чин. Награда была американская, называлась «Медаль почёта» и представляла собой перевернутую дьявольскую звезду, на которой богиня по имени Минерва прогоняет щитом мужика со змеями, а в другой руке держит связку с топором посередине – римскую фасцию, откуда пошёл итальянский фашизм. В довершении композиции медаль крепилась на голубой ленте, в центре которой были вышиты белые звёзды – ровно тринадцать. Дед от такого подарка хотел отказаться, но ему объяснили, что это чуть ли не самая важная их награда, присваиваемая за мужество и героизм, «превышающие долг службы». Долга дед никакого не испытывал, но по молодости был горд тем, что серьёзные генералы его признали за своего. Генерал, вообще-то был один. К тому же он приходился не то тестем, не то шурином одному из моряков, которого дед спас, когда они штурмовали береговые сопки после неудачной высадки под датские пули. Сам он этого эпизода не помнил, но Патрик Даффи, как звали того парня, божился, что обязан деду жизнью. Они были ровесниками, сдружились ещё по пути в Мурманск, так что со стороны деда никаких возражений не последовало. Возможно ещё и потому, что его гораздо сильнее, чем награда, поразило звание – капитан. Патрик тоже его получил, однако он ещё на крейсере был младшим лейтенантом, так что его повышение до морского лейтенанта, соответствующего сухопутному капитану, выглядело вполне естественно, тогда как дед, по сути, не был даже рядовым. Не говоря уж о том, что он не был и американцем. Когда дед рассказывал об этом, он сперва хмурился, потом хитро улыбался и в итоге заявлял, что война – это в первую очередь бардак. Как бы то ни было, награда, звание и новенькая форма сделали своё дело, и молодой уроженец далёкой Фрисландии отправился вместе с полком дальше по германской земле навстречу своей неведомой судьбе, которая предстала перед ним в образе красивой белокурой и очень серьёзной девушки со сладким именем Ладомила.

Влюбился он не с первого, а со второго взгляда. Первый взгляд у него вышел не ахти какой, потому что, добравшись до поверженной столицы ровно в день подписания капитуляции, американцы на радостях, что их больше никто не будет убивать, пропраздновали всю ночь, чрезмерно расслабились, утроили дебош, погнались за обидчиками и оказались в зоне советской оккупации. Численного перевеса ни у одной из сторон не было, однако дед впоследствии отдавал должное русским кулакам и всегда приводил в пример сородичей бабушки, когда говорил о «настоящих мужиках». В синяках, но довольные, американцы загремели в одну из советских комендатур, куда наутро для выяснения обстоятельств явился недовольный начальник в подозрительно чистой гимнастёрке. Вместе с ним пришла и переводчица. Дед больше всего на свете хотел спать и пить, а потому первый взгляд на девушку произвёл на него впечатление чего-то мутного и несвоевременного. Но голос у неё был приятный, и он послушно отвечал на все вопросы, пока ни понял, что влип в серьёзную историю, так как начальник подозревал американцев в умышленной провокации. А кроме того, несколько его подопечных в результате драки получили серьёзные телесные увечья, и всё указывало на то, что нанёс их ни кто-нибудь, а именно дед. Бабушка же этот допрос с пристрастием запомнила очень хорошо. Запомнила она и своё первое впечатление от этого «простофили», как она выразилась, который понятия не имел, что происходит, в отличие от прочих американцев не улыбался до ушей и лишь что-то хмуро бурчал. При этом он нисколько не старался себя хоть как-то выгородить или оправдать, рассказал всё, как помнит, одним словом, в глазах её начальника, зарыл себя с головой. Иностранец, конечно, из союзников, но начальник был политически подкован и понимал, что сегодняшние союзники завтра снова станут идеологическими врагами. Серого цвета, кроме цвета собственной жизни, для него не существовало. После допроса она присутствовала при его докладе наверх и была серьёзно напугана тем, что услышала. Конечно, бабушка была юна, не прошла всю войну, почти не нюхала пороху, это была её первая командировка после выпуска из института, и она наивно считала, что хороший человек должен совершать поступки, руководствуясь не идеологией, а справедливостью. Начальников не выбирают, но никто не запрещает иметь по их поводу собственного мнения и руководствоваться им в дальнейших действиях.

Подробностей не знаю, но в тот же вечер русская переводчица смело вернулась к окончательно протрезвевшим штрафникам и в присутствии не знавшей никаких чужих языков охраны сообщила, что дела плохи и что их запросто могут отправить в Москву строить улицу Горького. Может быть, она сгущала краски, но, с другой стороны, ей очень не понравилось, что во время разговора по коммутатору начальник дважды повторил, что американцы оказались в расположении его части незаконно и что никаких официальных запросов с американской стороны до сих пор не поступало. Подписание капитуляции вовсе не означало конец военных действий. Люди пропадали и будут пропадать безследно. Кто располагал доказательствами того, что эти архаровцы не были пособниками немцев и не пытались расправиться с членами вверенного его строгому политическому оку подразделения? Никто. Значит, надо брать их в оборот и пускать по этапу, чтобы другим неповадно было.

Потрясённые до глубины души американцы это поняли и поинтересовались, действительно ли никто из их командования до сих пор не хватился. Бабушка не знала, но ни к каким телефонным и прочим переговорам на английском её не привлекали. Кроме английского, бабушка, разумеется, хорошо владела немецким. Один из пленников помнил номер телефона в штабе их части. Бабушка на всякий случай его записала, понимая, что едва ли сможет воспользоваться. На другой день её начальника вызвал к себе в Лихтенберг на совещание генерал-полковник Берзарин, исполнявший обязанности первого коменданта Берлина вплоть до вскоре последовавшей за этим нелепой смерти за рулём мотоцикла. Переводчица не понадобилась, и бабушка на свой страх и риск, пользуясь служебным положением, прошла в кабинет и сделала звонок. В этом безрассудстве она походила на деда. Позвонив американцам, она тем самым подписала себе приговор. Впоследствии бабушка говорила, что, движимая праведным порывом, искренне не понимала всей тяжести своего проступка. Совещание у Берзарина ещё не закончилось, а в комендатуру уже нагрянуло американское руководство, на джипах, при параде, вызволять своих однополчан. Пока бабушка переводила напряжённые переговоры, ей сделалась очевидной опасность складывающегося положения. Приехавшие сказали, что им был звонок, она перевела, что, мол, «поступила информация», остававшийся на хозяйстве офицер оказался неглуп, посмотрел на бабушку весьма подозрительно, и ей стало очевидно, что дело может запросто обернуться трибуналом. Дед при всём при этом присутствовал, правда, ничего толком не понимал и не видел, потому что уже не мог оторвать зачарованного взгляда от бабушки. В конце концов, их освободили, посажали на джипы и повезли в расположение части, но он что-то почувствовал, какой-то призыв не то извне, не то изнутри мятущейся груди, выпрыгнул на ходу и побежал обратно. Он не думал никого спасать, просто хотел ещё раз увидеть это удивительное, как ему показалось, создание.

К этому моменту начальник бабушки уже вернулся с совещания, причём в смешанных чувствах. Оказывается, Берзарину тоже звонили. Американское командование подняло бучу по поводу самоуправства советских «товарищей», и крайним оказался бабушкин начальник, проявивший, по словам осерчавшего Берзарина, «самоуправство». Потом был второй звонок, уже не сверху, а из американского штаба, на сей раз с благодарностью за расторопность и понимание ситуации. У Берзарина отлегло, и он не только взял свои резкие слова обратно, но и похвалил бдительного сотрудника. В итоге получалось, что бабушка одновременно подвела своего начальника, но при этом поступила правильно. Пока тот, запершись в кабинете, обдумывал, как поступить, бабушка, теряясь в догадках и предчувствуя худшее, увидела в окне деда. В груди у неё что-то ёкнуло, она выбежала ему навстречу, и с тех пор они больше не расставались.

Надо сказать, что с родиной к тому времени бабушку связывал разве что гражданский долг, поскольку из родственников у неё там остался лишь нелюбимый старший брат, который ещё в начале войны сумел как квалифицированный инженер получить «бронь» и уехал с заводом куда-то за Урал, в глубокий тыл. Их отец был кадровым военным, погиб в финскую кампанию у озера Толваярви. Матери она не знала, сама воспитывалась бабушкой. Весьма возможно, что её предрасположенность к деду объяснялась тем, что она почувствовала в нём доброе, но твёрдое мужское начало, и он занял в её сознании одновременно место отца и брата.

От советской комендатуры до американского сектора оккупации на юге города они добирались пешком. Прятаться не приходилось, у обоих документы были в полном порядке, а в царившей в те дни неразберихе даже патрули больше внимания обращали на форму и улыбающиеся физиономии, нежели на потрёпанные бумажки. Тем не менее, придя в часть и собрав полученное накануне денежное довольствие, дед первым делом отвёл новую знакомую в магазин готового платья, и бабушка впервые за долгое время переоделась в штатское, похорошев ещё сильнее. Теперь она могла при необходимости запросто сойти за немку. Оставаться Берлине было нецелесообразно: её уже наверняка хватились, а когда не найдут в восточном секторе, догадаются, что она спряталась у американцев. Дед сказал начальству, что собирается жениться, получил увольнительную и укатил с бабушкой на запад, в направлении Ганновера. Укатил он не на чём-нибудь, а на популярном в те годы кабриолете «Адлер-Триумф» последнего, 39-го, года производства, который, по его собственной версии, одолжил из штабного гаража. Не думаю, что он его именно одолжил, поскольку мысли возвращаться из увольнительной у деда не было изначально.

Двадцать пять лошадиных сил понесли их с ветерком по пустынным дорогам разорённой страны. Местами дед выжимал до восьмидесяти пяти километров в час, заставляя бабушку округлять глаза и заливаться счастливым смехом. Отъехав от Берлина на безопасное расстояние, они спохватились, что не знают, зачем едут именно в Ганновер. Поскольку город брали американцы, дед был в курсе, что обстановка там не лучше, чем в Гамбурге: центр разбомблён, жить негде, гостеприимства от местных ждать не приходится. Они решили доехать до первого крупного населённого пункта, оценить ситуацию, по возможности передохнуть и свернуть к северу.

Вскоре их встретила река, которая оказалась Эльбой, а на другом её берегу раскинулось безбрежное поле сиротливых каменных руин – Магдебург. Растерянные, они проехали ещё немного и были остановлены патрулём. Трое солдат в советской форме преградили им дорогу. Установив, что в немецком авто едет американский офицер с молчаливой дамой, они ограничились проверкой документов деда, понимающе кивнули и без лишних слов пропустили. Бабушка же из разговора соплеменников успела понять, что вся восточная, то есть ближайшая часть города занята русами, западная – американцами, но при этом и те, и другие ждут англичан, которые должны взять здешние земли под свой контроль. Оставаться в советской зоне было, мягко говоря, небезопасно: хотя командование ужесточило наказания за разнузданное поведение, бабушке часто приходилось слышать о том, как разгорячённые войной и злые на врага солдаты втихаря расправляются с теми, кто им показался подозрительным, и в особенности с немками. Надо было либо ехать дальше, к американцам, либо сворачивать на просёлочные дороги в северном направлении. Решающую роль в их выборе сыграло одно немаловажное обстоятельство: «Адлер-Триумф» каждые сто километров выпивал по десять литров бензина, так что горючее неумолимо заканчивалось.

В американской зоне деда встретили радушно, приняв, как водится, за своего. На всякий случай он предъявил командиру одной из частей увольнительную и справился, где лучше заправиться и переночевать. Бабушка продолжала разыгрывать хорошо говорившую по-английски немку, справедливо считая, что если уж заметаешь следы, делай это последовательно. Им залили полный бак и дали две канистры, причём денег с деда брать не стали, сказав, мол, пользуйся трофейным, брат, пока есть. Ночевать предложили «по-королевски»: в отдельной комнате на втором этаже недоразрушенного клуба. Вечер провели в компании офицеров, хотя и несколько особняком. Обоим хотелось уединения, но человеческая близость вселяла уверенность. Особенно ценной она показалась после того, как кто-то из присутствующих поделился историей о том, будто, по рассказам местных, в округе объявилась банда мародёрствующих немцев, которые брали всё, что плохо лежит, и при этом не чурались обдирать своих же. И хотя дед, рассказывавший обо всех этих приключениях, сидел передо мной живой и здоровый, помню, я в детстве страшно переживал, когда слушал, как они с бабушкой, в конце концов, всё-таки решили рискнуть и на следующий же день прямо на рассвете отправились дальше, вверх по карте, в сторону Дании, и как на полпути до Гамбурга, заночевав на одном из хуторков, они лицом к лицу столкнулись, может быть, с теми, а может быть, и с другими мародёрами. Вместе с пожилым хозяином дома дед начал отстреливаться, их окружили и должны были вот-вот перебить, но на шум пальбы из соседнего городка приехали англичане, и мародёров повязали. В одном из них хозяин дома с ужасом признал собственного сына, на которого им с женой незадолго до этого пришла похоронка. Парень оказался явно не в себе, однако старик умолил англичан – через бабушку – пощадить его и отпустить в лоно любящей семьи. Чем эта драма закончилась, дед так и не узнал. Он подарил «Адлер-Триумф» командиру спасшего их корпуса, а тот в свою очередь обеспечил молодую чету верительными грамотами и билетами на поезд до ставшего недавно снова французским порта Кале.

Путешествие по железной дороге через половину Германии и Бельгию оказалось не слишком приятным, но зато более быстрым и безопасным, чем на машине. Паровоз непрестанно дымил, железные вагоны грохотали, спать и даже толком разговаривать было трудно, оставалось лишь смотреть в окна да мечтать о скорейшем возвращении домой. Их попутчиками были главным образом раненые английские солдаты, а также несколько французов, побывавших в немецком плену. Бабушке запомнилось, что, несмотря ни на какие лишения, все были на подъёме, шутили и смеялись. Ей самой, как я потом узнал, было не до веселья, поскольку откуда ни возьмись начался жуткий токсикоз, который она всячески скрывала, а что скрыть не удавалось, приписывала банальному укачиванию и усталости. В Кале дед раздобыл билеты на паром до Дувра, и они покинули Континент, чтобы никогда больше не вернуться.

Англия встретила беглецов солнцем и пивным духом, стоявшим вдоль всего побережья. Новые попутчики звали их с собой, в Лондон, однако дед справедливо решил, что там они обязательно застрянут надолго, и предложил бабушке перекантоваться несколько дней в Дувре, чтобы понять, каким ветром плыть до Фрисландии. Они посетили два или три питейных заведения в порту, пообщались с разношёрстными моряками и довольно скоро выяснили, что попасть в нужное место можно двумя взаимоисключающими путями: вернуться на Континент, попроситься на американское судно и надеяться, что оно не рванёт через Атлантику напрямки; либо попутным пароходом подняться до Эдинбурга, а оттуда, скажем, арендовать катер до Лервика – административного центра и самого крупного из самых мелких поселений Шетландских островов. А там, глядишь, какое-нибудь норвежское, шведское или датское промысловое судно бросит якорь на пути в Гренландию или Исландию. Токсикоз у бабушки прошёл так же резко, как начался, и теперь она была готова к любым свершениям, лишь бы оказаться подальше – от всего. Когда я спрашивал её прямо, хотела бы она вернуться на родину, она смотрела на меня и спрашивала в ответ: «Зачем?». Этого я точно не знал да и интересовался лишь потому, что мне надоедало ходить с ней по нашему пляжу, а после такого вопроса она обычно грустнела и торопилась домой.

Добравшись до Эдинбурга, они задержались там дольше, нежели предполагали. Виной тому была погода, которая на тех широтах всегда, увы, предсказуемо плохая. Больше недели ни одно судно вообще не покидало порт, а команды тех, что приходили, первым делом спешили в церковь благодарить за спасение. Деньги деда закончились. Так что когда штормы утихли, по-прежнему не могло быть и речи о том, чтобы, как они планировали, нанять хоть какой-нибудь катер. Бабушка пошла подрабатывать посудомойкой, а дед каждое утро встречал в порту Лит, соглашаясь на любую подённую работу. Таская мешки с ячменём, он, чтобы подбодрить себя и сотоварищей, напевал и насвистывал песенки, которые у нас на острове знают все от мала до велика. Звучат они похоже на пиратские шанти, однако, если прислушаться, в них больше задора и напевности. Голос у деда был сильным, так что пел он в своё удовольствие, и никто на него не цыкал. Однажды на него даже обратил внимание один из управляющих, подозвал и поинтересовался, что это за странный язык.

А язык у нас, надо сказать, и в самом деле странный, особенно на английский вкус. Скажем, какая-нибудь простенькая фраза вроде «У меня есть дом», что по-английски будет, как известно, I have a house, а по-нашему Ih hab husus. Зато если у англичанина дома нет, то он скажет I don’t have a house, а мы – Ih non hab husum. С одной стороны, никаких артиклей, но зато ценой обязательных падежных окончаний: есть дом – husus, нет дома – husum. А всё оттого, говорят, что в древности нашу Фрисландию населяли потомки как германцев, так и латинян. Поэтому всяким нынешним итальянцам наша речь кажется хоть и знакомой, но слишком грубой, а немцам с англичанами, напротив, весьма приятной и напевной в силу большого количества гласных звуков.

Услышав объяснение деда, управляющий ещё больше заинтересовался. Он с кем-то переговорил, и на следующий день дед, вместо того, чтобы тягать мешки, прямо со смены был посажен в приехавшее специально за ним авто, отвезён в роскошный по скромным местным меркам особняк и представлен некому Кеннету Сандерсону, который с 1941 года служил генеральным директором «Дома Сандерсона» – компании, владевшей довольно крупной винокурней. Вообще-то на ней производили виски, для чего и нужны были мешки с ячменём, однако с начала войны дела пошли из рук вон плохо, да к тому же британское правительство потребовало от всех ликёроводочных заводов или свернуть производство, или переквалифицироваться под военные нужды, то есть запустить всевозможные химические линии. Кроме всего прочего, на спиртное были повышены государственные налоги. В итоге мистер Сандерсон теперь сутки напролёт искал способ вернуться к довоенным поставкам виски на отечественный и мировые рынки. В Америке он открыл представительство ещё в 1932 году, то есть за год до официальной отмены сухого закона, и если бы не война, дела бы его сейчас были куда лучше. Всё это он откровенно поведал деду и стал расспрашивать его о Фрисландии, признавшись, что всегда считал, что это часть не то Германии, не то Нидерландов, но никак не отдельное царство-государство. Дед понял, что начинается полоса везения и что нужно ковать железо. Он расписал фирмачу все прелести нашего острова, честно указал примерное его население, поддакнул насчёт суровости климата и согласился с предположением о преобладании брутальных мужчин, потомков как викингов, так и римлян. Не упомянул он лишь того незначительного факта, что наши «брутальные мужчины» равнодушны к алкоголю, предпочитая пьянеть от жизни. Ну так ведь мистер Сандерсон, явно привыкший делать выводы и принимать решения самостоятельно, и не спрашивал…

В итоге дед был на весь последующий месяц снят с погрузочно-разгрузочных работ и приближен к руководству компании настолько, что прошёл полный инструктаж не только по технологии производства настоящего шотландского виски, но и по коммерческой его стороне – продвижению, продажам, отчётности. Не возражал он по вполне понятным причинам: итогом должно было стать плавание прямо из порта Лит к берегам Фрисландии на торговом судне, гружёном ящиками со знаменитой в Старом Свете маркой VAT69, купажированной, как он теперь знал наверняка, из чуть ли не сорока разных сортов солодового и зернового виски. Если вдруг новый продукт придётся его соплеменникам по вкусу, что ж, он станет первым и главным продавцом этого огненного напитка, если нет – неважно, зато он скоро будет дома. Мистер Сандерсон оказался и в самом деле человеком предприимчивым, и скоро довольно вместительный универсальный сухогруз вошёл в доки под погрузку. Настало время деду понервничать. Он осознал, что если такая махина бросит якорь у них в порту и даже если её удастся разгрузить, непонятно, где столько ящиков хранить. Конечно, виски не портится, а в стеклянной таре даже не стареет, но кто его там станет пить? Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы предположить вместо радости возвращения на родину огромный международный скандал. Дед переживал настолько, что поделился сомнениями с ожившей наконец после стольких мытарств бабушкой. Та посоветовала ему не тянуть до последнего, а честно выложить всё мистеру Сандерсону. Шотландец внимательно деда выслушал, но только рассмеялся:

– Неужели ты думаешь, что я всего этого не предусмотрел, братец? – сказал он. – Мы зафрахтовали нашу посудину до самого Галифакса, что в Новой Скотии[13 - Новая Шотландия – одна из трёх приморских провинций Канады.]. У капитана есть десять дней, чтобы определиться с объёмом разгрузки у тебя на острове. По истечении этого срока он обязан двигаться дальше. Не переживай, старина Бор! Зато теперь я вижу, что не ошибся в тебе. Да, кстати, я тут навёл кое-какие справки по поводу твоей родины и знаю, как можно решить ещё одну небольшую проблему.

– Какую проблему? – насторожился дед.

– Расчеты за виски, разумеется. У вас же там нет ни фунтов, ни долларов, ни крон, не так ли? У вас там и денег нормальных, по сути, нет, правда? Вы до сих пор, как я понял, предпочитаете обмен натуральный, товар на товар.

– Ну, почему же… не обязательно.

– Знаю, знаю! О том и говорю. Поэтому предпочёл бы заранее договориться о том, что ни селёдкой, ни даже шкурами свой виски я измерять не намерен. Хочу сразу договориться, что меня интересует исключительно золото.

А надо сказать, что, действительно, у нас на острове вместо, точнее, в качестве денег используются золотые слитки самого разного размера. Золотой прииск один, на восточном побережье, заведуют им старейшины Доффайса, которые следят за добычей и вводом новых «капель», как мы их называем, в обращение. Все слитки штампуются указанием исходного веса и дальше ходят по номиналу. Раньше их всякий раз взвешивали, но золото, как известно, метал нежный, довольно быстро изнашивается, так что вес не всегда соответствует указанному на штампе. Мы привыкли, относимся к слиткам бережно, зря из кубышек не вынимаем, благо у всех обычно есть что-то, что может понадобиться в хозяйстве соседям. Вот и меняемся рыбой на мёд, ножами на платья, шкурами на рыбу. Звучит примитивно, понимаю, однако когда не ставится задача быть «самым богатым», деньги играют роль мерила ценности, а не средства наживы. Богатыми у нас считаются те рода, что живут в хороших домах несколькими поколениями разом. А всякие одинокие бобыли, сколько бы всего у них ни водилось, всегда будут чувствовать себя недоделанными и стремиться в первую голову быть полезными, чтобы на них не смотрели косо. Если у нас хотят нанять стороннего работника, ему на выбор в качестве платы предлагают обычно несколько вариантов. Многие соглашаются трудиться за часть урожая, улова и тому подобное. Некоторые рады тому, что им позволяют столоваться с остальными и дают крышу над головой. Если же ты мастер своего дела и лучше тебя не сыскать, тогда, конечно, твои руки в буквальном смысле могут оказаться на вес золота.

Дед смекнул, что с товаром у шотландцев проблемы всё-таки будут, но вслух говорить об этом не стал. Ему было главное попасть домой, а дальше – как получится. Важно, что он никого не обманывал, мистер Сандерсон давал себе отчёт в возможных рисках и сознательно на них шёл, полагаясь на качество своей выпивки, а он, Бор, по мере надобности ему, само собой, поможет, сколько хватит сил и наглости. Он даже вспомнил, что знает кое-кого из Доффайса, кто мог бы составить ему протекцию перед местными золотовладельцами.

Наконец, настал долгожданный день, когда корабль, трюм которого приятно пах деревянными ящиками, отошёл от облезлого причала и взял курс из Ферт-оф-Форта строго на север, в сторону Абердина. Плавание вдоль берегов Альбиона прошло на удивление спокойно и удачно, Северное море и Ледовитый океан решили взять передышку. Деду оно запомнилось только одним: признанием бабушки в том, что она беременна.

Это известие быстро облетело всю команду. К тому времени дед уже снова считался членом экипажа, как тогда, на крейсере, будто и не было перерыва на сухопутные мытарства. Капитан решил по-свойски отметить столь важное в жизни каждого мужчины событие и так расщедрился, что самолично вскрыл два ящика с драгоценным товаром и целый вечер простоял за импровизированной стойкой на камбузе, угощая всех сочувствующих. В отличие от своих моряков-шотландцев он был родом из Ливерпуля и, вероятно, тоже ощущал себя отчасти изгоем, почему и проникся симпатией к деду, который, по его мнению, мог бы запросто остаться в прекрасной Англии, но не остался, а решил во что бы то ни стало возвернуться домой. Таких людей капитан уважал. Звали его Гриффин Кук. Он был настоящим английским джентльменом, курил кривую трубку, ругался исключительно литературным языком, знал своё дело превосходно и выпивал лишь по случаю. Случаев этих, правда, плавание предоставляло ему с избытком, так что трезвым дед его не видел никогда. Капитал был из тех представителей сильной половины человечества, возраст которых скрыт бородой, сединой и обветренной смуглой кожей. На палубе он вёл себя как сорокалетний, зато в кают-компании рассуждал с таким знанием жизни и достоинством, будто ему все семьдесят. С бабушкой, единственной дамой на судне, он был подчёркнуто галантен, деда же частенько хлопал по спине и называл не иначе как «сынок». Свои дети у капитана где-то были, как и жена, однако он так любил плавать и так привык выполнять поручения мистера Сандерсона, что, несмотря на некоторую отчуждённость и культурное одиночество, не мыслил себя бросившим якорь.

– Знаешь, Бор, что я больше всего хочу на свете? – спрашивал он, обнимая деда за плечи, когда они вдвоём стояли у борта, и вглядываясь в проплывающий мимо берег. – Выйти вот так на крыльцо моей халупы с видом на Мерси, молчать и смотреть, как в Элберт Доке грузят баржи. Ты бывал в Ливерпуле, сынок?

Всякий раз дед признавался, что нет, и всякий раз капитан Кук делал вид, будто забыл, и впоследствии переспрашивал. На праздновании по поводу беременности моей бабушки он позволил себе выпить лишнего и настолько расчувствовался, что до вечера рассказывал деду историю своей бурной жизни, отвлекаясь разве что на сверку маршрута, поскольку они уже вышли в пролив Пентланд Ферт и теперь огибали северную оконечность Шотландии перед стартом по финишной прямой мимо Сула Сгер[14 - Необитаемый остров-маяк, наиболее отдалённая на северо-запад территория Великобритании.]. По словам капитана, он с молодых когтей бредил морем и как только представилась возможность, рванул следом за старшим братом в училище, где из ливерпульских парней сделали военных офицеров. Отец их, профессор физиологии в тамошнем университете, всецело воплощавший его лозунг[15 - «Эти мирные дни способствуют учению» – лозунг Ливерпульского университета.], был огорчён, однако старший брат выбрал поприще корабельного врача и тем во многом смягчил удар. Что до юного Гриффина, то он по молодости не понимал, зачем такая служба в армии, где нужно лечить, а не убивать людей, и пустился во все тяжкие. Так он сначала оказался на кораблях, спасавших от рассерженных буров английские войска из Капской колонии на самом юге Африки[16 - События Англо-бурской войны 1899 года.]. Год спустя он уже был в числе тех смельчаков, которые под командованием адмирала Сэймура высадились на рейде у города Тяньцзинь и двинулись на Пекин, чтобы обеспечить безопасность европейцев в столице Китая. Проплавав ещё несколько лет между Поднебесной и Японией, капитан Кук, тогда ещё старший мичман, был переброшен на другой край земли и серьёзно подумывал о том, чтобы отдать швартовы вместе с какой-нибудь красавицей-аргентинкой. Не тут-то было. Кто бы мог предположить, что Первая мировая застанет его даже здесь, вдали от воюющей Европы, у Фолклендского архипелага. Оказывается, немецкое командование решило перехватить инициативу и перерубить англичанам тихоокеанские и атлантические коммуникации. Крейсерская эскадра вице-адмирала фон Шлее в первый день ноября 1914 года пустила на дно у чилийского мыса Коронель равную ей по силам эскадру противника и тем самым выполнила задачу по стягиванию в этот регион больших сил Британии, отвлекая их от европейского театра действий. Сам фон Шлее получил приказ прорываться обратно в Германию. Удачи настолько дезориентировали адмирала, что по пути он попытался разгромить базу англичан Порт-Стэнли на Фолклендах.

– Не на того напал, – пыхнул трубкой капитан Кук и долго утаптывал большим пальцем табак, вспоминая и посмеиваясь. – У нас там стояло два лёгких, два линейных и три броненосных крейсера и ещё один линкор. И это против их двух броненосцев, трёх легкочей, двух транспортников и одного госпитального. Шлее просто этого не ожидал, и мы задали ему жару. Когда мы по ним жахнули из всех орудий, немчура наложила полные штаны и попыталась было улизнуть. Мы – за ними следом. Они врассыпную. Мы тоже разделились, но не отстали. Я был на линейке, так нам достался один из их броненосцев. Справились на раз. Второй наши тоже подбили. Всех, короче, потопили, кроме «Дрездена» и госпитального. Могли бы и их уговорить, но отпустили, чтобы было кому про наши подвиги рассказать.

– А фон Шлее? – поинтересовался дед.

– Сгинул на своём флагманском «Шарнхорсте».

На Фолклендских островах Гриффин Кук прослужил ещё несколько лет. Там он встретил свою судьбу, которой оказалась вовсе не жгучая аргентинка, а скромная английская девушка, сестра его друга, приехавшая навестить брата после смерти родителей да так и оставшаяся работать в санитарной части. Обратно в Англию его перевели уже в чине лейтенанта-коммандера[17 - Капитан 3-го ранга]. Потянулись годы почти безмятежной семейной жизни, занятой обустройством дома, воспитанием жены и детей, написанием статей для «Ливерпуль Дейли Пост» о войне и море, одним словом так бы и списали нашего капитана за выслугу лет, если бы не командировка в Северную Шотландию, на базу Инвергордон, совпавшая с приказом военного министра от 12 сентября 1931 года, по которому снижалось жалование всему личному составу. Дело понятное: мировой экономический кризис, в правительстве – лейбористы, лживый лозунг «равенство жертв» и всё такое. Но в итоге если старшие офицеры лишились 3,7% жалования, а младшие – 7,7%, то с матросов скостили аж 25%. Те не выдержали такого «равенства» и ровно через три дня подняли на базе бунт. Бунт получился самый настоящий. Первыми отказались выходить море матросы с линкора «Родней». В знак протеста они взяли и арестовали собственных офицеров. Капитан Кук попал под раздачу в следующую очередь, на крейсере «Норфолк». Однако именно он, по его словам, задал своим тюремщикам нелицеприятный вопрос, мол, что дальше. Что делать дальше, они, разумеется, не знали, и тогда он сам предложил им написать полноценный манифест, за который взялся с огоньком, как только с его рук сняли верёвки. Манифест получился достойный. Его одобрили все восставшие. Главная идея заключалась в призыве к правительству пересмотреть вопрос снижения жалования. В ответ правительство пустилось в демагогические уговоры, которые, разумеется, ни к чему не привели. Напряжение нарастало. Поговаривали, что к бастующим Инвергордона вот-вот присоединятся другие военно-морские базы. В итоге через два дня требования были всё-таки рассмотрены и приняты. Обошлось без крови, матросы остались довольны, а вот на капитана Кука был отправлен донос высшему начальству, его вызвали в министерство на разговор, после которого он вышел хоть и заслуженным – чинов с него не сняли – но пенсионером. На гражданке довольствие оказалось более чем скудным, и некогда боевой капитан, а теперь безработный принялся искать новое применение своим знаниям. Потом началась Вторая мировая. Большую её часть капитан Кук провел в ливерпульских доках, обучая молодёжь. В 1943 случай свёл его с тем же самым управляющим, что и деда. Тот как раз приехал в Ливерпуль на поиски капитана и команды для нового торгового судна «Дома Сандерсона». Команды он толком не собрал, а вот капитан пришёлся ко двору. Сейчас это было уже его второе плавание в Америку.

Когда они вышли в открытые воды, погода резко ухудшилась, и дня два дед не имел возможности продолжить общение с капитаном, голос которого теперь доносился со всех сторон – кричащий, зовущий, ругающий, ободряющий и хохочущий. Как будто над кораблём разверзлись небесные тверди, а спасительный ангел метался над тонущей в пенных бурунах палубой неугомонным демоном. Бабушке сделалось плохо, и дед не отходил от неё ни на шаг, разве что за провиантом на камбуз, хотя по его собственному замечанию, не то что есть – жить в такие часы не хотелось. Тем не менее, всё на свете проходит. Прошёл и шторм. Демон сложил крылья, набил трубку свежим сухим табаком и самочинно наведался к своим единственным пассажирам. Он осведомился, кого в качестве первенца хотела бы видеть бабушка, а когда та призналась, что девочку, сказал:

– Значит, будет девочка.

Потом он пригласил их обоих к себе в капитанскую каюту, куда до сих пор был заказан вход всем без исключения, от вихрастого юнги с вечно подбитым глазом, до громогласного штурмана, и угостил крепким английским чаем с приятной горчинкой. Говорили о России, о золоте, о жизни в собственном доме, о разном восприятии мира, свойственном разным возрастам. Бабушка первой обратила внимание я пожелтевшую вырезку из газеты на стене над койкой. Вырезка была не только в рамке, но и под стеклом. Почти половину занимала коричневато-белая фотография мужчины средних лет с настороженным лицом, какие бывают у людей, которые до конца не знают, стоит ли улыбаться фотографу и не окажется ли потом, что улыбка идёт далеко не всем. Ничего примечательного, мужчина как мужчина, если не считать довольно странной и не слишком мужской одежды, представлявшей собой куртку и брюки, простроченные мелкими ромбиками каким-то таким образом, что казались надутыми изнутри. В довершении картины на расстёгнутой куртке отсутствовали пуговицы. Судя по всему, фотография была сделана на палубе корабля. Одной рукой мужчина держался за канат, а ногу поставил на небольшой ящик. При ближайшем рассмотрении статья оказалась на испанском и била в глаза заголовком «El hombre del otro lado». Интересуясь, кто это такой, дед был уверен, что капитан назовёт человека с фотографии сыном или каким-нибудь знаменитым дальним родственником. Капитан Кук лишь плечами пожал.

– Попалась мне ещё когда я на Фолклендах служил.

– Вы знаете испанский? – спросила бабушка.

– Боже упаси! Хватит с меня английского, милочка. От многих знаний много унынья. Но я хорошо помню, что там написано. Наш вахтенный был из испанцев и любил почитывать эту газетёнку. Как она бишь называлась?.. Нет, не вспомню. Ну да ладно, суть-то в другом. Может, конечно, это всё брехня и всякие аргентинские штучки, но уж больно захотелось мне тогда, чтобы история этого парня оказалась правдой. Звучит-то как – El hombre del otro lado! Человек с той стороны! Фантастика! Робинзон Крузо и Ричард Бёрд[18 - Прославленный американский лётчик и полярный исследователь. С 1926 по 1996 считался первым лётчиком, пролетевшим над Северным полюсом. В чине контр-адмирала ВМФ США возглавлял две экспедиции на Южный полюс.] в одном бокале. Ещё чаю?

– Спасибо, не откажусь, – оживился дед. – А в чём заключается его история?

– Про Антарктику что-нибудь слыхали? Ледяная стена на самом юге. Умные люди говорят, лёд там больше мили высотой. Не подступиться. Кое-кто, правда, пробовал. Незадолго до Первой мировой, году, кажись, в десятом, наш Роберт Скотт из Девенпорта возглавил туда экспедицию да неудачно. Норвежец его опередил – Амундсен. Преглупейшая вышла авантюра. Скотт и его друзья, все погибли уже на пути назад, к кораблю. С прогнозом погоды ошибочка произошла. Замёрзли. Так вот, чилийцы с аргентинцами тоже решили землю эту разведать, видимо, думали, там золотишко или что поценнее имеется, раз народ из самой Европы приплывает. А вы если карты видели, то знаете, что Антарктида прямо как рукой к Южной Америке тянется. Мы этот длинный полуостров называем Землёй Грейама, янки – Полуостровом Палмера, ну а чилийцы – Землёй О’Хиггинса. Национальный герой всё-таки, революционер.

– Тоже из шотландцев? – уточнил дед.

– Какое там! Бернардо Рикельме этого О’Хиггинса звали вообще-то. Хотя ирландская кровь в его отце, вроде бы, была. Но только дело не в нём опять же, а в самом полуострове. Потому что статья рассказывает, как в конце 1916 года, в разгар тамошнего лета, группа моряков с чилийской шхуны «Эсперанца» подобрала этого самого «человека с той стороны». Они подплыли на шлюпках к тому участку полуострова, который омывается течениями и оттого почти лишён непреступных льдов, предполагая, разумеется, что берег необитаем, когда увидели, как навстречу им бежит, кричит и размахивает руками какой-то косматый и бородатый незнакомец. Речь его они описали как странную, но членораздельную, он что-то пытался им объяснить, а себя, тыча кулаком в грудь, называл Томми Ти. Вон, видите, журналист, автор заметки, даже написал её со слов очевидцев как английский «чай» – Tea. Уж не знаю, кто были эти чилийцы и с какой пальмы они слезли, только в дальнейшем, когда они уже все дружно прибыли на корабль, выяснилось, что парень говорит на странноватом, однако вполне понятном диалекте немецкого. Первым делом этот Томми взмолился, чтобы ему разрешили постричься и побриться. Фотография была сделана после посещения корабельного парикмахера. Своим спасителям он поведал, что путешествовал через Антарктиду с несколькими спутниками, которые по очереди погибли, а сам он уцелел лишь чудом, когда его Gel?ndefahrzeug, то бишь вездеход, как мы с недавних пор говорим, провалился в глубокую трещину.

– Но ведь я где-то слышал, что первый вездеход придумал какой-то француз тоже где-то году в 1916-м, – удивился дед, никогда на плохую память не жаловавшийся.

– Вот именно, вот именно… То, что мы называем вездеходами, по сути, появились перед самой войной. Ваши русские изобретатели, если не ошибаюсь, тоже к этому руку приложили. Очень странно. Одним словом, журналист дальше описывает, как они потом вместе с этим Томми вернулись обратно на побережье, и он, отдохнувший и отъевшийся, повёл их по своим следам показывать, как ему всё это время жилось. Они увидели палатку и несколько ящиков с провизией. Палатка была из необычного, очень тонкого и очень прочного материала, похожего на его одежду. Ящики тоже не деревянные и не железные, из пластмассы, но таких у нас нигде не делают ввиду очевидной дороговизны. Никакого оружия у него при себе не оказалось. Провиант уже заканчивался, повсюду валялись пустые банки и коробки, тоже из пластика, причём почти прозрачного. Кого как, а лично меня в этой статье поразило описание обнаруженных пластин, которые, по словам этого Томми, принимали солнечный свет и превращали его в электрическую энергию.

– А разве такое возможно? – спросила бабушка.

– Понятия не имею, но журналист пишет, как его собеседники видели, что от этих «батарей» работал и свет фонарика, и даже плитка, на которой можно было готовить. Вот бы мне такое в хозяйство!

– И чем всё закончилось?

– Ну, как водится, парня допросили на предмет золота и вообще всего того, что он видел. Оказалось, что он пробирался со своей экспедицией по ледяным горам чуть ли не больше года. Много месяцев без солнца, так что даже «батареи» не сильно помогли. Был уверен, что сбился с дороги, потому что компас вёл себя, как хотел, а ориентирами служили звёзды да окружающий рельеф. В какой-то момент, по его словами, «поменялись даже звёзды». Чилийцев увиденное удивило, но рассказ показался выдумкой сумасшедшего. Они решили приступить к собственным исследованиям, ради которых сюда приплыли, а Томми Ти оставили жить с командой на корабле в ожидании их возвращения, чтобы потом всем вместе пойти обратно в чилийский Пуэрто Наварино. В общей сложности чилийцы провели в Антарктиде почти две недели, убедившись в том, что побывавшие здесь до них европейцы, вероятно, все такие же выжившие из ума, как этот Томми, потому что ничего похожего на золото, ничего вообще, кроме льдов и снежной пустыни, не обнаружили. На этом можно было бы ставить точку, если бы не два последних обстоятельства, о которых упоминается в статье. Во-первых, у чилийцев были ещё и разведчики, которые покидали общий лагерь и первыми шли вперёд, а потом давали сигнал о том, что есть смысл подтягиваться остальным. В последнюю свою вылазку перед возвращением они, по их собственным словам, добрались до огромной расселины во льдах, перебраться через которую не представлялось возможным. Каково же было их изумление, когда, заглянув в провал, они увидели далеко внизу зажатым между отвесными ледяными стенами тёмный предмет прямоугольной формы. В бинокль удалось рассмотреть кузов гигантского автомобиля, застрявшего вверх колёсами, утыканными шипами. Во-вторых, когда, не солоно хлебавши, они вернулись на борт «Эсперанцы», их встретило известие о том, что Томми Ти исчез. Исчез, будто его никогда и не было. Правда, прихватил с собой одну из шлюпок. Произошло это после того, как кто-то из команды, в ответ на вопрос, сообщил ему, что на дворе семнадцатый год двадцатого столетия. С этого момента бедняга совершенно сбрендил, ходил по кораблю, бормоча «Этого не может быть…» и в итоге пропал. А теперь ещё раз внимательно посмотрите на фотографию. Вернее, на ящик, на который он поставил ботинок. Уверен, что это один из тех, которые принадлежали ему. Я долго не мог понять, что меня в этом снимке смущает, а потом догадался – цифры.

– Те, что на ящике? – пригляделся дед. – 2020? И что такого?