По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Природа охотника. Тургенев и органический мир

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В эпоху Тургенева существовало три основных взаимосвязанных слова для обозначения природы: «натура», «естество» и собственно «природа». Выдающийся лексикограф В. И. Даль (занимавший, кстати, пост главы Особой канцелярии Министерства внутренних дел и с 1843 по 1845 год бывший начальником Тургенева) дал им в 1860-х годах определения в своем «Толковом словаре живого великорусского языка». Так, слово «натура» имеет основным значением следующее: «Природа, всё созданное, особ, на земле нашей; создание, творение; сотворенное, всё вещественное вкупе». В этом значении оно на сегодняшний день является архаизмом, да и во времена Тургенева уже выходило из употребления. Слово «натура» он использовал практически исключительно в значении «свойство, качество, принадлежность, особность; быт, природное, прирожденное» [Даль 2006, 2: 490] – например, для характеристики Нежданова, героя романа «Новь» (1870–1876): «Идеалист по натуре, страстный и целомудренный» [Тургенев 1978а, 9: 155].

«Естество» получило в словаре Даля следующее определение: «Всё, что есть; природа, натура и порядок или законы ее». Значение «природа» у слова «естество» (как и у слова «натура») было в тургеневские времена устаревшим, и основным значением на тот момент уже стало «существо, сущность по самому происхождению» [Даль 2006, 1: 577]; именно это значение сохраняется и в современном русском языке. У Тургенева же встречаются лишь образованное от него прилагательное «естественный» (и тогда, и сейчас широко используемое в качестве синонима к «природный»), например в словосочетании «естественные науки», а также сложные слова, одним из корней которых является «естеств-», например «естествоиспытатель».

«Природа» – наиболее употребительное из этих трех слов как сегодня, так и для Тургенева. Даль определяет основные значения слова «природа» следующим образом:

Естество, всё вещественное, Вселенная, всё мироздание, всё зримое, подлежащее пяти чувствам; но более наш мир, Земля, со всем созданным на ней; противополагается Создателю. <…>…вольный воздух, леса, горы и пр.; Всё земное, плотское, телесное, гнетущее, вещественное, пртвпл. духовность. <…> Все природные или естественные произведения на земле, три царства (или, с человеком, четыре), в первобытном виде своем, противоплжн. искусство, дело рук человеческих [Даль 2006, 3: 433].

Тургенев чаще всего использует слово «природа» в значениях «вольный воздух, леса, горы и пр.» и «три царства»; при этом иногда оно вступает в противоречие со значением «гнетущее, вещественное, пртвпл. духовность». Однако же в своих исследованиях мира, окружающего человека, он в той или иной степени затрагивает все перечисленные оттенки значений. Современные словари русского языка дают два основных определения природы: «Окружающий нас материальный мир, всё существующее, не созданное деятельностью человека… совокупность естественных условий или какая-л. часть их на Земле (рельеф, растительный и животный мир, климатические условия и т. п.)» [Евгеньева 1987: 437]. Два этих сегодняшних значения очень точно обобщают те основы органического мира, которые объединялись для Тургенева в этом слове.

Слово «природа» и его словоформы Тургенев использовал в своих художественных и нехудожественных произведениях очень часто – несколько сотен раз. Его близкий друг, поэт Я. П. Полонский, писал, что слово «природа» было у Тургенева одним из самых любимых[5 - См. [Петров, Фридлянд 1983: 362]. Также см. главу шестую.]. Вообще это слово очень близко русским людям и вызывает у них самые теплые чувства. В современном языке это несущее положительные коннотации, удобное и гибкое слово, перед которым можно использовать значительно больше различных определений, чем, например, перед английским «nature»: русская природа, родная природа, дикая природа. Люди могут находиться на природе (хотя и не собственно жить там) и отправиться на природу (не рассчитывая в полной мере достичь ее). Носители русского языка часто говорят: провести время на природе и поехать на природу. Поэтому слово «природа» охватывает большое поле смыслов, для обозначения которых носители английского языка используют целый ряд слов и словосочетаний, таких как «environment», «natural setting», «outdoors», «outside», «natural world», «the country».

Тем не менее, как мы увидим в дальнейшем, обсуждая и изображая «природу», Тургенев неотступно уходил далеко за пределы основных значений – именно поэтому я попробую выяснить, каковы были его представления относительно того, что такое природа, чем она может быть или даже чем она должна быть.

Словом, книга эта – моя попытка описать и проанализировать отношение Тургенева к природе, главным образом с помощью тщательного изучения его концепции и опыта охоты, этой неугасимой страсти его жизни.

И в страсти этой он был далеко не одинок. Непреходящее стремление преследовать и убивать животных для развлечения роднило Тургенева с писателем старшего поколения, бывшим его полной противоположностью на политическом спектре, – патриархом славянофилов Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791–1859). Современный читатель помнит Аксакова прежде всего по его блестящей мемуарно-автобиографической трилогии, завершенной в середине 1850-х годов: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и «Воспоминания» (и в первую очередь по сказке «Аленький цветочек», вышедшей сначала как приложение ко второй книге, а потом многократно публиковавшейся отдельными изданиями). Однако еще до этой трилогии Аксаков создал масштабные труды по рыбалке и охоте, ставшие русской классикой жанра. Сделанные в этих работах наблюдения отличались, по определению Иэна Хелфанта, «протоэкологическим сознанием» [Helfant 2006]. Как отмечает Томас Ньюлин,

представляется, что оба они [Аксаков и Тургенев] работали в одно и то же время над очень похожими личными философиями ограничения и равновесия, имевшими глубокий и весьма конкретный экологический (равно как и экзистенциальный) смысл и обнаруживавшими для каждого из них наиболее истинный образец в самой природе [Newlin 2003:81].

Аксаков испытывал глубокую симпатию к этому блестящему молодому либералу в первую очередь потому, что был страстным поклонником его эпохального цикла рассказов «Записки охотника», выпущенного отдельным изданием в том же 1852 году, когда Аксаков опубликовал свои «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», которые, в свою очередь, обожал Тургенев и на которые он написал две знаменитые рецензии.

Именно вторую из этих рецензий Тургенев избрал для того, чтобы сформулировать свою profession defoi[6 - Кредо, символ веры, изложение убеждений (фр.)] пытливого и чуткого наблюдателя природы. Выбор для этой цели подобного жанра – рецензии на книгу об охоте – был отнюдь не случаен: на протяжении всей жизни восприятие мира природы для Тургенева было неразрывно связано с опытом и обстоятельствами охоты. В последнем абзаце он провозглашает, что «охота сближает нас с природой: один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах» [Тургенев 1978а, 4: 522]. Вскоре после выхода рецензии младший сын С. Т. Аксакова, Иван Сергеевич, написал Тургеневу письмо, в котором согласился с тем, что как наблюдатели природы охотники занимают совершенно особое положение: «Охотникам <…> вообще мир природы знаком ближе, со всеми его частностями и подробностями; он умеет назвать их, они не тонут для него в неясности ощущений “любителя природы”» [Аксаковы 18946: 8–9].

Резкий поворот в судьбе – арест и ссылка в родовое имение весной 1852 года – стал причиной того, что Тургенев с головой ушел в охоту и создание произведений о природе в аксаковском духе как раз в тот момент, когда он начинал поиски нового для себя литературного направления. В первой половине 1850-х годов, непосредственно перед тем периодом творчества, когда он создаст свои лучшие романы – «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», – охота и в особенности неотступные размышления об органическом мире заслонили для Тургенева создание художественной прозы. Благодаря великолепным описаниям скромной красоты деревенской России в «Записках охотника» Тургенев уже был на момент ссылки столь признанным мастером описания природы, что его издатель И. И. Панаев в шутку укорил его в том, что усердные наблюдения заменили ему саму охоту:

[Тургенев] скитается вечно в охотничьем платье, беспрестанно останавливается на пути своем и смотрит кругом по сторонам или вверх. Вы подумаете, что он, как охотник, следит за полетом птицы, или, замирая, прислушивается к шелесту листьев в кустарнике, боясь спугнуть свою добычу… Вы ожидаете сейчас выстрела – ничуть не бывало! успокойтесь… Вы этого выстрела не дождетесь. Мой охотник никогда не стреляет, его английская желто-пегая собака Дианка печально следует за ним без всякого дела, виляя хвостом и уныло моргая усталыми глазами, а хозяин ее постоянно возвращается домой с пустым якташем. Он следит не за полетом птицы, для того чтобы ловче подстрелить ее, а за этими золотисто-серыми с белыми краями облаками, которые разбросаны в небе, точно в бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы; он прислушивается не к шелесту листьев в кустарнике, боясь спугнуть птицу, не к крику перепелов, а к этой торжественной тишине приближающейся ночи; он смотрит на эти бесконечно тянущиеся поля, которые тонут во мгле, на стальные отблески воды, изредка и смутно мерцающей… Ничто в природе не ускользает от его верного, поэтического и пытливого взгляда, и птицы спокойно, ласково и безбоязненно летают вокруг этого странного охотника, как будто напрашиваясь попасть в его «Записки»… [Некрасов 1981–2000, 12.2: 270–271][7 - Словесная карикатура на Тургенева была опубликована как часть «литературного маскарада», написанного Панаевым совместно с Некрасовым для январской книжки «Современника» за 1852 год. В 1851 году Тургенев опубликовал в журнале два последних рассказа из «Записок охотника»: «Бежин луг» и «Касьян с Красивой Мечи». Как мы увидим в главе третьей, именно Панаев, соредактор «Современника», придумал название «Записки охотника».].

Сосланный в имение через несколько месяцев после данной публикации, Тургенев своими действиями полностью опроверг сатирическую зарисовку Панаева: охота для него приобрела явный приоритет над писательским трудом. По крайней мере поначалу он вообще воспринимал свое наказание как праздник охоты и передышку от литературных забот. Тем не менее зарисовка эта показывает одну из основных дихотомий личности Тургенева: наблюдателя и убийцы.

После наполненных охотой восемнадцати месяцев деревенской ссылки Тургенев в каком-то смысле укрепился в понимании того, что его целью является именно писательство. Начиная с середины 1850-х годов биота и пейзаж становятся еще более тонкими и неотъемлемыми составляющими образов его персонажей, сюжетов, идеологических проявлений и философских поисков. По большей своей части охота переместилась из текста в подтекст, однако продолжала играть ключевую роль, побуждая Тургенева выбирать природные детали с искусностью охотника-натуралиста и изображать людей не сторонними наблюдателями, но участниками – не важно, понимают они это или нет, – необозримой совокупности природы. Как, например, это происходит в «Записках охотника»: тургеневский рассказчик-охотник не возвышается над природой, а становится ее частью наравне с наполняющими книгу лесами, полями, собаками и птицами. Как пишет Г. Б. Курляндская, Тургенев «приходил к признанию включенности человеческой личности в общий поток мировой жизни, к признанию единства человека и природы» [Курляндская 1994: 137].

Первая емкая формулировка того, как увлечение Тургенева охотой сформировало его эстетические воззрения, появилась в его некрологе, вышедшем осенью 1883 года. Здесь тонкий анализ способности писателя-охотника к наблюдению полемизирует с комическим образом, созданным Панаевым за три десятка лет до того:

Всюду Тургенев подмечал художественные образы, но самый богатый материал доставлял ему лес, который он, как страстный охотник, изучил во всех его типах. Тургенев не был пейзажистом по профессии; во время своих путешествий он много насмотрелся красот природы, но истинно чувствовал он только родную природу. <…> Он изучал ее не как праздный гуляющий, а как охотник. Каждый звук в природе должен быть понятен охотнику; малейшее дрожание ветки, дуновение ветерка, каждая мимолетная тень может выдать присутствие добычи. Охотник должен привыкнуть к напряженности всех чувств – он обязан одинаково внимательно слушать, видеть, обонять. Голос каждой птицы знаком ему, он чувствует к каждой из них искренний интерес, что, однако, не мешает ему убивать их. Охотничьи картины Тургенева возбуждают безусловное доверие: все чувства его действуют одновременно, и изображаемый им ландшафт перестает быть просто картиной; от него веет живой действительностью. А как чудно хороши бывают иногда эти мимолетные световые воздушные картины![8 - Новое время. 1883. 8 (20) сентября. № 2704. Цит. по: [Тургенев 1978а, 10:441].]

Автор этого текста, Юлиан Шмидт, весьма уважаемый немецкий историк литературы и товарищ Тургенева по охоте, имел полное право на подобное утверждение. Пять лет спустя другой критик, К. К. Арсеньев, предположил, что «изучить и оценить русскую природу, привязаться всем сердцем к родным, часто “невеселым”, но часто и мирным, успокоительным картинам, много помогла Тургеневу “благородная страсть” к охоте» [Арсеньев 1888: 316].

Если мы примем этот основополагающий взгляд на Тургенева как в целом верный, то можно утверждать, что охота для него была не случайным развлечением, а силой, которая на долгие годы сформировала его способности к восприятию и изображению. Ипостась охотника для Тургенева была не некоей отдельной личностью, но краеугольной составляющей его философского и литературного «я». Охота – намного больше, нежели просто метафора писательской деятельности, хотя подобное сравнение и может привести к интересным выводам. Охота дала Тургеневу широкую палитру инструментов, которые он беспрестанно использовал, создавая свои повествования. Анализ тургеневского опыта пребывания на природе, таким образом, позволяет ясно увидеть его литературные методы и их интеллектуальные основы.

Тургенев вне дома

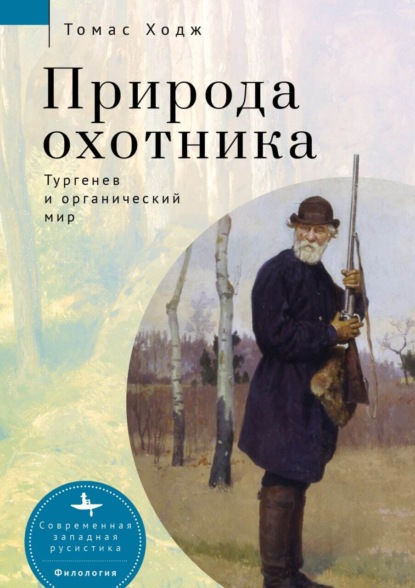

Самый хрестоматийный из портретов Тургенева был написан в 1872 году В. Г. Перовым[9 - Перов написал два портрета Тургенева: первый – в 1871 году, второй – на следующий год. См. [Waddington 1999: 30–32].]. На нем изображен седобородый мудрец, сидящий в бархатном кресле и то ли в раздумьях, то ли в тоске смотрящий влево от себя сквозь тяжелые веки. В одной руке у него закрытая книга в кожаном переплете, которую он держит вертикально и которая упирается в его колено, в другой – пенсне. Это Тургенев дома. Моя же цель – исследовать другого Тургенева, страстного охотника, пристально глядящего на нас с написанного восемь лет спустя портрета кисти Н. Д. Дмитриева-Оренбургского[10 - Н. Д. Дмитриев-Оренбургский (1838–1898) писал портрет Тургенева с натуры в Париже на протяжении нескольких сеансов в январе 1880 года. Портрет являлся этюдом для большого полотна «Охота великого князя Николая Николаевича у барона Ури Гинцбурга в Шамбодуэне», в настоящей момент являющегося частью коллекции Музея Тургенева в Буживале. См. [Waddington 1999:48–49; Тургенев 1960-19686,12.2: 510]; примеч. 2 в [Литературная мысль 1922: 246]; пункт 749 в [Explication des ouvrages 1881: 70].]. В высоких сапогах до колен, охотничьем котелке и с пороховницей на боку, этот менее знакомый нам человек держит в руках не книгу, а двуствольное ружье, указательный палец его лежит на спусковом крючке, большой палец придерживает курки. Этот Тургенев, в пенсне и с горящими глазами, одиноко стоит на опушке леса, за его спиной две тонкие изогнувшиеся березки, вдали смутно виднеется хвойный лес. Охотничий опыт именно этого Тургенева наполнил жизнью те самые описания природы, которые не дают покоя исследователям и восхищают читателей начиная с 1840-х годов. Это Тургенев, увиденный через аксаковскую призму.

Пронесенная через всю жизнь преданность Тургенева охоте привила и укрепила в нем характер восприятия, ставший для него идеалом, – охотничий тип равновесия, баланс в человеческой жизни, имитирующий органический вечный баланс самой природы, как он его понимал. Джейн Костлоу характеризует политическую, социальную и эстетическую цель Тургенева как «созерцательное равновесие», созданное по образцу баланса, увиденного им в природе [Costlow 1990: 107]. Мой же тезис заключается в том, что это равновесие всегда, с самого момента его зарождения, носило охотничий характер: оно было постигнуто и достигнуто посредством такого наблюдения природы, которое во времена Тургенева было доступно прежде всего охотникам[11 - Сходное наблюдение было сделано об американском экологе начала XX века Альдо Леопольде его биографом Куртом Майне: «Альдо Леопольд никогда бы не стал столь выдающимся мыслителем, если бы не был охотником. Более того, именно его пронесенная через всю жизнь страсть к дикой природе (включавшая охоту, но не ограничивавшаяся ею) сделала его именно таким мыслителем, каким он был» [Kramer, Meine 2015].].

Анализируя ту роль, которую природа играет в романах, рассказах, статьях, пьесах и письмах Тургенева, я обращаюсь как к знаменитым, так и к менее известным его работам и использую подход одновременно интерпретирующий и документальный, стремясь заложить прочный фундамент для моих наблюдений в русском культурном и лингвистическом контексте. Помимо Тургенева, для моего исследования особенно важен Аксаков, и одна из основополагающих целей данной книги – выдвинуть на передний план его глубокую и имевшую крайне серьезные последствия взаимосвязь с Тургеневым[12 - Н. А. Куделько называет это «аксаковско-тургеневской традицией» [Куделько 2004: 115–116].]. Значительную роль сыграли и многие другие писатели и мыслители, особенно А. И. Герцен и А. А. Фет, но также А. С. Пушкин, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов, В. И. Даль, Дж. Леопарди, И. Гёте, Ф. Шеллинг, У. Шекспир, Овидий, Г. Флобер, Ж.-Л. Бюффон и многие другие. Также я часто использую подробности биографии Тургенева, его взаимоотношений с окружавшими его людьми и личных занятий, в первую очередь охоты, так как именно они сформировали многие из важных особенностей его творчества и философии.

С самого начала работы над этим проектом я опирался на экокритические методы. Общеизвестно, что определение экокритики крайне подвижно, но в широко цитируемой работе Шерилл Глотфелти 1996 года этот термин был определен очень близко к тому, как понимаю и использую его я:

Исследование отношений между литературой и окружающей средой <…> геоцентрический подход к литературным исследованиям <…> имеющий своим предметом взаимосвязи между природой, с одной стороны, и культурой, в особенности же культурными артефактами языка и литературы, с другой [Glotfelty 1996: xviii-xix].

Десять лет спустя Камило Гомидеш дал свое определение экокритики, в котором более ярко была выражена активистская позиция и которое было благосклонно принято многими учеными:

Область исследований, в которой анализируются и популяризируются произведения искусства, поднимающие нравственные вопросы относительно взаимоотношений человека и природы, и которая побуждает аудиторию жить, не переступая определенной черты, соблюдение чего будет обязательно в течение многих поколений [Gomides 2006:16].

В первых двух главах моей книги содержатся исторические, теоретические и биографические наблюдения, передающие ключевые черты рельефа и обрисовывающие общий ландшафт внутренней жизни и физической реальности русского писателя-охотника XIX века. В главе первой описывается влияние на раннего Тургенева натурфилософии немецкого романтизма и прослеживается развитие его собственной концепции безразличия природы в связи с размышлениями Герцена на эту тему. Я выдвигаю и обосновываю понятия охотничьего типа равновесия, экотропизма и антропотропизма как инструментов анализа творчества Тургенева – описателя природы. В главе второй исследуются три типа охоты как развлечения, получивших наибольшее распространение в России XIX века, – псовая охота, гоньба и ружейная охота, – и выдвигается предположение, что их ключевые различия говорят о принципиально отличающихся способах взаимодействия с природой. Там также приводятся яркие примеры ревностной приверженности Тургенева третьему из этих типов, взятые из воспоминаний его товарищей по охоте.

В главе третьей рассматривается подъем русской охотничьей литературы и исследуются охотничьи произведения самого Тургенева. Заключительная часть данной главы посвящена «Запискам охотника», и в ней выдвигается тезис о том, что они обладают ключевыми особенностями, которые роднят их с руководствами для охотников. Взаимодействие экотропной и антропотропной модальностей в этом чрезвычайно важном цикле рассказов укрепляет нравственную оппозицию произволу. В главе четвертой исследуется личное и литературное знакомство Тургенева с Аксаковым; при этом внимание заостряется на философской и эстетической подоплеке второй рецензии Тургенева на классический охотничий труд Аксакова, после чего рассматривается тургеневская повесть «Постоялый двор», напрямую воплощающая принципы, изложенные в рецензии. В глазах Тургенева творчество Аксакова являло собой достойный восхищения образец не зацикленного на фигуре рассказчика экотропного описания природы, следовать которому, однако, было для него весьма трудно. В главах пятой и шестой прослеживается использование вдохновленных охотничьим опытом Тургенева природных элементов в произведениях, которые он создавал в течение десяти лет после близкого и очень личного знакомства с работами Аксакова: природа проливает свет на желания, страхи, мучения и несостоявшуюся любовь, наполняющие эти тексты. Основное внимание в главе пятой уделяется рассказу «Поездка в Полесье», а также романам «Рудин» и «Дворянское гнездо», глава же шестая посвящена самым значительным произведениям, завершившим наиболее плодотворный этап творчества Тургенева: «Накануне», «Первая любовь» и «Отцы и дети». Поиск гнезда и спаривание с точки зрения охотника – центральные темы этих двух заключительных глав, в которых я обращаюсь к зоологическим, ботаническим и небесным мотивам, а также к блестящему использованию охотничьих познаний и легенд, истории, языка, музыки, религии, философии, классической мифологии и фольклорной культуры, прекрасное знакомство с которыми позволило Тургеневу еще более обогатить эти сложные тексты.

В заключении я размышляю о том, какую роль для Тургенева играли темы природы и охоты в последние два десятилетия его жизни, когда страсть к охоте по-прежнему волновала его сердце, но уже всё чаще появлялись и сильнее становились сомнения в ее чистоте и нравственной допустимости. В рассказах позднего периода Тургенев всё больше обращается к темам сверхъестественного. В его двух последних романах – «Дыме» и «Нови» – природа по-прежнему является ориентиром и эталоном в крайне идеологизированной атмосфере, хотя «Новь» в этом аспекте отличается значительно большей тонкостью. В приложениях приводятся четыре источника, крайне важных для того, чтобы приблизиться к пониманию тургеневской философии природы: хронология его обращений к теме безразличия природы, две рецензии на охотничий труд Аксакова и «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки» – своего рода свод заповедей для охотников и их собак. Выбирая иллюстрации для книги, я стремился сделать наглядными различные детали русской жизни XIX века, в особенности охотничьи принадлежности и разные виды охоты. При наличии такой возможности в качестве иллюстраций всегда брались работы русских художников – современников Тургенева.

Тургенев был глубоким знатоком мира природы и уделял флоре, фауне и ландшафту серьезное внимание. Именно поэтому с самого начала изучения его творчества я стремился к предельной биологической точности: для меня живой интерес представляет вопрос о том, что же практические знания Тургенева о реальных животных и растениях могут поведать нам о его эстетике и структуре его произведений. Я попытался проследить конкретные изображения природы, чтобы сначала ответить на такие базовые вопросы, как: «Почему именно эта птица? Почему именно это насекомое? Почему именно это дерево? Зачем они упоминаются именно в этом месте?» – а затем уже взяться за более глубокие проблемы: место человечества в мире природы, этический аспект использования связанных с природой языковых образов и неоднозначную роль, которую природная красота играет в человеческом сознании. Рассматривая эти вопросы, я буду по возможности соблюдать максимальную точность при наименовании видов, которые упоминает Тургенев.

Обсуждение в данной работе животных, в особенности птиц, и разнообразия ролей, которые они играют в тургеневских литературных стратегиях, позволяет отнести значительную часть моих размышлений к области исследований животных {animal studies), одной из основных задач которых, согласно определению Джейн Костлоу и Эми Нельсон, является исследование того, как «животные реально и символически формируют и наполняют человеческий опыт» [Costlow, Nelson 2010: 2]. Кроме того, как замечает Майкл Лундблад, «исследования животных {animal studies) могут рассматриваться как работа по изучению изображений животного мира и смежных дискурсов, с акцентом на активную позицию по защите животного мира» [Lundblad 2009: 500]. Тургенев, безусловно, исследует нравственные последствия того, как люди – в особенности охотники и художники – взаимодействуют с миром природы, и он бесспорно выступает за предельно строгие требования к охотничьей этике, но какой бы силой воздействия ни обладали его горькие картины жестокости к животным или их исчезающей среды обитания, едва ли можно утверждать, что он продвигает природоохранную или зоозащитную повестку в современном смысле. Между тем его можно назвать защитником окружающей среды в более широком смысле, поскольку в большей части своих работ он ясно видит органический мир, окружающий его персонажей и его самого. Я также не стану напрямую брать на себя роль поборника защиты окружающей среды, а следовательно, некоторые части моего исследования можно рассматривать скорее как примыкающие к исследованиям животного мира {animality studies), определяемым Лундбладом как «работа, подчеркивающая историю животного мира в ее связи с исследованиями человеческой культуры, но при этом напрямую не призывающая к защите живой природы, находящейся вне сферы человеческого» [Lundblad 2009: 500].

Как я показываю в главе первой, многое в отношении Тургенева становится очевидным, если рассматривать внутренние противоречия между представлением животных как таковых и животных, имеющих с большой долей вероятности просчитанную символическую функцию. Активно развивающаяся подобласть исследований человека и животных (human-animal studies), однако, дает ясно понять, что описывать животных «как таковых» невозможно, поскольку

понимание животных возможно лишь в контексте культурных событий или перспектив, привлекающих к ним наше внимание. <…> Все формы представления добавляют человеческий фильтр, фактически создающий дистанцию от тех самых отношений человека и животных, которые мы пытались представить, не говоря уже о том, чтобы изучить [Marvin, McHugh 2014: 7–8].

Хотя я и согласен с тем, что в конечном итоге человек не может создать чистые изображения животных, без примеси человеческих приоритетов и пристрастий, однако при этом я уверен, что попытка выделить и сравнить степени подобных примесей может поведать нам очень многое о том, как Тургенев оценивал свою собственную личность в качестве нравственного участника природного мира. То же можно сказать и о моих доводах относительно элементов природы за пределами животного мира: растений, неба, ландшафта.

Как отмечают Костлоу и Нельсон, «русские часто считают, что они ближе к природе, чем западноевропейцы», и «имели обыкновение отмечать отличие своей природы» [Costlow, Nelson 2010: 3]. Хотя его описания природы зачастую и пересекаются с темой национальности, Тургенев подходил к вопросу русскости со значительно меньшей долей шовинизма, нежели его современники Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский. По большому счету он разделял взгляды, высказанные Потугиным в романе «Дым»: «…я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину» [Тургенев 1978а, 7: 276]. Главные интересы Тургенева лежали в сфере общечеловеческого, и его русские герои в первую очередь люди, хоть и люди, чьи интеллектуальные и психологические свойства, чьи метания на поприще любви и смерти сформированы политическими, социальными и экономическими условиями, уникальными для России. Многие изображаемые им крестьяне действительно близки к природе, но обычно причиной этого является место, отведенное им системой, над которой у них нет власти, а не какая-то мистическая связь с птицами, зверями, деревьями и почвой. Тем не менее Тургенев превозносит знания русских крестьян о природе; есть у него также и потрясающие фрагменты, в которых национальное самосознание и даже патриотические чувства русских дворян растут, по мере того как они соприкасаются со скромной красотой природы своей страны.

Тургенев был чрезвычайно сложным и тонким мыслителем. Его искусство не приемлет однозначных толкований и точных объяснений, и простые ключи не подходят для того, чтобы раскрыть остроумно спрятанные смыслы. Если где-то может показаться, что я предлагаю именно такие объяснения и ключи, значит в этих местах я превратно истолковал Тургенева. В чем я уверен, так это в том, что мы можем очень много узнать о его идеях и литературных приемах, когда читаем его, учитывая одновременно культурный и природный контекст, помня о том, как текстовые детали сочетаются с органическим миром – природой, которую он неустанно наблюдал и за которую всем сердцем болел, возможно более остро, чем кто-либо другой из русских писателей.

Глава 1

Поймать природу за хвост

Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать; система – точно хвост правды, но правда как ящерица: оставит хвост в руке – а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет.

И. С. Тургенев. Письмо к Л. Н. Толстому, 1857

[Тургенев 19786, 3: 180]

Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост».

И. С. Тургенев. Ася, 1857

[Тургенев 1978а, 5: 178]

Четко и однозначно определить весь спектр философских воззрений Тургенева – задача непосильная. Как отмечают многие исследователи, он был разносторонним интеллектуалом и эрудитом, обладал глубокими познаниями в области западной мысли, и навесить на него ярлык какого-нибудь одного конкретного философского направления крайне сложно

. При этом, видимо, можно говорить о том, что влияние отдельных мыслителей: Паскаля, Спинозы, Гердера, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха, Шопенгауэра и многих других – преобладало в тот или иной [13 - См., например: [Курляндская 1971:46–49; Kagan-Kans 1972: 382–383; Борзенко 1976: 32; Тиме 1997:8].] период тургеневского творчества, а также в той или иной его сфере: Гегель – в конфликтах персонажей и идей; Паскаль и Фейербах – в вопросах веры, надежды, отчаяния; Шопенгауэр – в формах сюжетов и настроении. Продолжать можно и дальше, но никто из них не играл однозначно главной роли. Впрочем, наверное, всё же можно говорить о том, что наибольший след в тургеневских изображениях мира природы и размышлениях о нем, хотя и те и другие эволюционировали в течение всей его жизни, оставили все-таки Шеллинг и Гёте.

Корни тургеневской философии природы

Натурфилософия Фридриха Шеллинга (1775–1854) сформировалась в конце 1790-х годов и оказала глубокое влияние на русскую мысль в первые три десятилетия XIX века. Романтические теории Шеллинга, которые взяли на вооружение и распространяли несколько профессоров в российских столицах: Д. М. Велланский из Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, А. И. Галич (Говоров) из Санкт-Петербургского университета, И. И. Давыдов и М. Г. Павлов из Московского университета, – были нацелены на то, чтобы избавить природу от характерного для эпохи Просвещения взгляда на мир вокруг человека как на рационально структурированную, механистическую совокупность животных и растений, управляемую непреложными законами ньютоновской физики[14 - См. [Setschkareff 1939: 6-22; Kelly 2016: 69–74].]. Шеллинг представлял природу не пассивным зоолого-фитологическим шкафом для образцов, а живым существом, являющимся по своей сути организмом, способным чувствовать и действовать. С приходом Шеллинга природа эволюционировала из созерцаемого в созерцателя, и сами люди стали ее частью, а не внешними наблюдателями. Это новое положение вещей, основанное на отрицании Декартова дуализма разума и тела, весьма удачно резюмировала Эйлин Келли:

В шеллинговской монистической концепции вселенной разум и материя, природа и дух представляют собой не отдельные виды сущностей, но лишь различные ступени организации и эволюции постоянно развивающегося органического целого, единой первоначальной силы или абсолюта, стремящегося ввысь в процессе самопознания и чьим высшим проявлением является человеческое сознание. Картезианская модель мира отдавала приоритет разуму как инструменту постижения действительности; согласно же шеллинговской органицистской концепции, воображение и интуиция (находящие свое выражение в искусстве и религии) являются основными инструментами постижения таинственного глубинного единства вселенной. На вершине бытия находится художник, чьи творческие способности представляют собой слияние сознания и бессознательного, выражающих свою предначертанную сущность [Kelly 2016: 15].

«Естество» получило в словаре Даля следующее определение: «Всё, что есть; природа, натура и порядок или законы ее». Значение «природа» у слова «естество» (как и у слова «натура») было в тургеневские времена устаревшим, и основным значением на тот момент уже стало «существо, сущность по самому происхождению» [Даль 2006, 1: 577]; именно это значение сохраняется и в современном русском языке. У Тургенева же встречаются лишь образованное от него прилагательное «естественный» (и тогда, и сейчас широко используемое в качестве синонима к «природный»), например в словосочетании «естественные науки», а также сложные слова, одним из корней которых является «естеств-», например «естествоиспытатель».

«Природа» – наиболее употребительное из этих трех слов как сегодня, так и для Тургенева. Даль определяет основные значения слова «природа» следующим образом:

Естество, всё вещественное, Вселенная, всё мироздание, всё зримое, подлежащее пяти чувствам; но более наш мир, Земля, со всем созданным на ней; противополагается Создателю. <…>…вольный воздух, леса, горы и пр.; Всё земное, плотское, телесное, гнетущее, вещественное, пртвпл. духовность. <…> Все природные или естественные произведения на земле, три царства (или, с человеком, четыре), в первобытном виде своем, противоплжн. искусство, дело рук человеческих [Даль 2006, 3: 433].

Тургенев чаще всего использует слово «природа» в значениях «вольный воздух, леса, горы и пр.» и «три царства»; при этом иногда оно вступает в противоречие со значением «гнетущее, вещественное, пртвпл. духовность». Однако же в своих исследованиях мира, окружающего человека, он в той или иной степени затрагивает все перечисленные оттенки значений. Современные словари русского языка дают два основных определения природы: «Окружающий нас материальный мир, всё существующее, не созданное деятельностью человека… совокупность естественных условий или какая-л. часть их на Земле (рельеф, растительный и животный мир, климатические условия и т. п.)» [Евгеньева 1987: 437]. Два этих сегодняшних значения очень точно обобщают те основы органического мира, которые объединялись для Тургенева в этом слове.

Слово «природа» и его словоформы Тургенев использовал в своих художественных и нехудожественных произведениях очень часто – несколько сотен раз. Его близкий друг, поэт Я. П. Полонский, писал, что слово «природа» было у Тургенева одним из самых любимых[5 - См. [Петров, Фридлянд 1983: 362]. Также см. главу шестую.]. Вообще это слово очень близко русским людям и вызывает у них самые теплые чувства. В современном языке это несущее положительные коннотации, удобное и гибкое слово, перед которым можно использовать значительно больше различных определений, чем, например, перед английским «nature»: русская природа, родная природа, дикая природа. Люди могут находиться на природе (хотя и не собственно жить там) и отправиться на природу (не рассчитывая в полной мере достичь ее). Носители русского языка часто говорят: провести время на природе и поехать на природу. Поэтому слово «природа» охватывает большое поле смыслов, для обозначения которых носители английского языка используют целый ряд слов и словосочетаний, таких как «environment», «natural setting», «outdoors», «outside», «natural world», «the country».

Тем не менее, как мы увидим в дальнейшем, обсуждая и изображая «природу», Тургенев неотступно уходил далеко за пределы основных значений – именно поэтому я попробую выяснить, каковы были его представления относительно того, что такое природа, чем она может быть или даже чем она должна быть.

Словом, книга эта – моя попытка описать и проанализировать отношение Тургенева к природе, главным образом с помощью тщательного изучения его концепции и опыта охоты, этой неугасимой страсти его жизни.

И в страсти этой он был далеко не одинок. Непреходящее стремление преследовать и убивать животных для развлечения роднило Тургенева с писателем старшего поколения, бывшим его полной противоположностью на политическом спектре, – патриархом славянофилов Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791–1859). Современный читатель помнит Аксакова прежде всего по его блестящей мемуарно-автобиографической трилогии, завершенной в середине 1850-х годов: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и «Воспоминания» (и в первую очередь по сказке «Аленький цветочек», вышедшей сначала как приложение ко второй книге, а потом многократно публиковавшейся отдельными изданиями). Однако еще до этой трилогии Аксаков создал масштабные труды по рыбалке и охоте, ставшие русской классикой жанра. Сделанные в этих работах наблюдения отличались, по определению Иэна Хелфанта, «протоэкологическим сознанием» [Helfant 2006]. Как отмечает Томас Ньюлин,

представляется, что оба они [Аксаков и Тургенев] работали в одно и то же время над очень похожими личными философиями ограничения и равновесия, имевшими глубокий и весьма конкретный экологический (равно как и экзистенциальный) смысл и обнаруживавшими для каждого из них наиболее истинный образец в самой природе [Newlin 2003:81].

Аксаков испытывал глубокую симпатию к этому блестящему молодому либералу в первую очередь потому, что был страстным поклонником его эпохального цикла рассказов «Записки охотника», выпущенного отдельным изданием в том же 1852 году, когда Аксаков опубликовал свои «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», которые, в свою очередь, обожал Тургенев и на которые он написал две знаменитые рецензии.

Именно вторую из этих рецензий Тургенев избрал для того, чтобы сформулировать свою profession defoi[6 - Кредо, символ веры, изложение убеждений (фр.)] пытливого и чуткого наблюдателя природы. Выбор для этой цели подобного жанра – рецензии на книгу об охоте – был отнюдь не случаен: на протяжении всей жизни восприятие мира природы для Тургенева было неразрывно связано с опытом и обстоятельствами охоты. В последнем абзаце он провозглашает, что «охота сближает нас с природой: один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах» [Тургенев 1978а, 4: 522]. Вскоре после выхода рецензии младший сын С. Т. Аксакова, Иван Сергеевич, написал Тургеневу письмо, в котором согласился с тем, что как наблюдатели природы охотники занимают совершенно особое положение: «Охотникам <…> вообще мир природы знаком ближе, со всеми его частностями и подробностями; он умеет назвать их, они не тонут для него в неясности ощущений “любителя природы”» [Аксаковы 18946: 8–9].

Резкий поворот в судьбе – арест и ссылка в родовое имение весной 1852 года – стал причиной того, что Тургенев с головой ушел в охоту и создание произведений о природе в аксаковском духе как раз в тот момент, когда он начинал поиски нового для себя литературного направления. В первой половине 1850-х годов, непосредственно перед тем периодом творчества, когда он создаст свои лучшие романы – «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», – охота и в особенности неотступные размышления об органическом мире заслонили для Тургенева создание художественной прозы. Благодаря великолепным описаниям скромной красоты деревенской России в «Записках охотника» Тургенев уже был на момент ссылки столь признанным мастером описания природы, что его издатель И. И. Панаев в шутку укорил его в том, что усердные наблюдения заменили ему саму охоту:

[Тургенев] скитается вечно в охотничьем платье, беспрестанно останавливается на пути своем и смотрит кругом по сторонам или вверх. Вы подумаете, что он, как охотник, следит за полетом птицы, или, замирая, прислушивается к шелесту листьев в кустарнике, боясь спугнуть свою добычу… Вы ожидаете сейчас выстрела – ничуть не бывало! успокойтесь… Вы этого выстрела не дождетесь. Мой охотник никогда не стреляет, его английская желто-пегая собака Дианка печально следует за ним без всякого дела, виляя хвостом и уныло моргая усталыми глазами, а хозяин ее постоянно возвращается домой с пустым якташем. Он следит не за полетом птицы, для того чтобы ловче подстрелить ее, а за этими золотисто-серыми с белыми краями облаками, которые разбросаны в небе, точно в бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы; он прислушивается не к шелесту листьев в кустарнике, боясь спугнуть птицу, не к крику перепелов, а к этой торжественной тишине приближающейся ночи; он смотрит на эти бесконечно тянущиеся поля, которые тонут во мгле, на стальные отблески воды, изредка и смутно мерцающей… Ничто в природе не ускользает от его верного, поэтического и пытливого взгляда, и птицы спокойно, ласково и безбоязненно летают вокруг этого странного охотника, как будто напрашиваясь попасть в его «Записки»… [Некрасов 1981–2000, 12.2: 270–271][7 - Словесная карикатура на Тургенева была опубликована как часть «литературного маскарада», написанного Панаевым совместно с Некрасовым для январской книжки «Современника» за 1852 год. В 1851 году Тургенев опубликовал в журнале два последних рассказа из «Записок охотника»: «Бежин луг» и «Касьян с Красивой Мечи». Как мы увидим в главе третьей, именно Панаев, соредактор «Современника», придумал название «Записки охотника».].

Сосланный в имение через несколько месяцев после данной публикации, Тургенев своими действиями полностью опроверг сатирическую зарисовку Панаева: охота для него приобрела явный приоритет над писательским трудом. По крайней мере поначалу он вообще воспринимал свое наказание как праздник охоты и передышку от литературных забот. Тем не менее зарисовка эта показывает одну из основных дихотомий личности Тургенева: наблюдателя и убийцы.

После наполненных охотой восемнадцати месяцев деревенской ссылки Тургенев в каком-то смысле укрепился в понимании того, что его целью является именно писательство. Начиная с середины 1850-х годов биота и пейзаж становятся еще более тонкими и неотъемлемыми составляющими образов его персонажей, сюжетов, идеологических проявлений и философских поисков. По большей своей части охота переместилась из текста в подтекст, однако продолжала играть ключевую роль, побуждая Тургенева выбирать природные детали с искусностью охотника-натуралиста и изображать людей не сторонними наблюдателями, но участниками – не важно, понимают они это или нет, – необозримой совокупности природы. Как, например, это происходит в «Записках охотника»: тургеневский рассказчик-охотник не возвышается над природой, а становится ее частью наравне с наполняющими книгу лесами, полями, собаками и птицами. Как пишет Г. Б. Курляндская, Тургенев «приходил к признанию включенности человеческой личности в общий поток мировой жизни, к признанию единства человека и природы» [Курляндская 1994: 137].

Первая емкая формулировка того, как увлечение Тургенева охотой сформировало его эстетические воззрения, появилась в его некрологе, вышедшем осенью 1883 года. Здесь тонкий анализ способности писателя-охотника к наблюдению полемизирует с комическим образом, созданным Панаевым за три десятка лет до того:

Всюду Тургенев подмечал художественные образы, но самый богатый материал доставлял ему лес, который он, как страстный охотник, изучил во всех его типах. Тургенев не был пейзажистом по профессии; во время своих путешествий он много насмотрелся красот природы, но истинно чувствовал он только родную природу. <…> Он изучал ее не как праздный гуляющий, а как охотник. Каждый звук в природе должен быть понятен охотнику; малейшее дрожание ветки, дуновение ветерка, каждая мимолетная тень может выдать присутствие добычи. Охотник должен привыкнуть к напряженности всех чувств – он обязан одинаково внимательно слушать, видеть, обонять. Голос каждой птицы знаком ему, он чувствует к каждой из них искренний интерес, что, однако, не мешает ему убивать их. Охотничьи картины Тургенева возбуждают безусловное доверие: все чувства его действуют одновременно, и изображаемый им ландшафт перестает быть просто картиной; от него веет живой действительностью. А как чудно хороши бывают иногда эти мимолетные световые воздушные картины![8 - Новое время. 1883. 8 (20) сентября. № 2704. Цит. по: [Тургенев 1978а, 10:441].]

Автор этого текста, Юлиан Шмидт, весьма уважаемый немецкий историк литературы и товарищ Тургенева по охоте, имел полное право на подобное утверждение. Пять лет спустя другой критик, К. К. Арсеньев, предположил, что «изучить и оценить русскую природу, привязаться всем сердцем к родным, часто “невеселым”, но часто и мирным, успокоительным картинам, много помогла Тургеневу “благородная страсть” к охоте» [Арсеньев 1888: 316].

Если мы примем этот основополагающий взгляд на Тургенева как в целом верный, то можно утверждать, что охота для него была не случайным развлечением, а силой, которая на долгие годы сформировала его способности к восприятию и изображению. Ипостась охотника для Тургенева была не некоей отдельной личностью, но краеугольной составляющей его философского и литературного «я». Охота – намного больше, нежели просто метафора писательской деятельности, хотя подобное сравнение и может привести к интересным выводам. Охота дала Тургеневу широкую палитру инструментов, которые он беспрестанно использовал, создавая свои повествования. Анализ тургеневского опыта пребывания на природе, таким образом, позволяет ясно увидеть его литературные методы и их интеллектуальные основы.

Тургенев вне дома

Самый хрестоматийный из портретов Тургенева был написан в 1872 году В. Г. Перовым[9 - Перов написал два портрета Тургенева: первый – в 1871 году, второй – на следующий год. См. [Waddington 1999: 30–32].]. На нем изображен седобородый мудрец, сидящий в бархатном кресле и то ли в раздумьях, то ли в тоске смотрящий влево от себя сквозь тяжелые веки. В одной руке у него закрытая книга в кожаном переплете, которую он держит вертикально и которая упирается в его колено, в другой – пенсне. Это Тургенев дома. Моя же цель – исследовать другого Тургенева, страстного охотника, пристально глядящего на нас с написанного восемь лет спустя портрета кисти Н. Д. Дмитриева-Оренбургского[10 - Н. Д. Дмитриев-Оренбургский (1838–1898) писал портрет Тургенева с натуры в Париже на протяжении нескольких сеансов в январе 1880 года. Портрет являлся этюдом для большого полотна «Охота великого князя Николая Николаевича у барона Ури Гинцбурга в Шамбодуэне», в настоящей момент являющегося частью коллекции Музея Тургенева в Буживале. См. [Waddington 1999:48–49; Тургенев 1960-19686,12.2: 510]; примеч. 2 в [Литературная мысль 1922: 246]; пункт 749 в [Explication des ouvrages 1881: 70].]. В высоких сапогах до колен, охотничьем котелке и с пороховницей на боку, этот менее знакомый нам человек держит в руках не книгу, а двуствольное ружье, указательный палец его лежит на спусковом крючке, большой палец придерживает курки. Этот Тургенев, в пенсне и с горящими глазами, одиноко стоит на опушке леса, за его спиной две тонкие изогнувшиеся березки, вдали смутно виднеется хвойный лес. Охотничий опыт именно этого Тургенева наполнил жизнью те самые описания природы, которые не дают покоя исследователям и восхищают читателей начиная с 1840-х годов. Это Тургенев, увиденный через аксаковскую призму.

Пронесенная через всю жизнь преданность Тургенева охоте привила и укрепила в нем характер восприятия, ставший для него идеалом, – охотничий тип равновесия, баланс в человеческой жизни, имитирующий органический вечный баланс самой природы, как он его понимал. Джейн Костлоу характеризует политическую, социальную и эстетическую цель Тургенева как «созерцательное равновесие», созданное по образцу баланса, увиденного им в природе [Costlow 1990: 107]. Мой же тезис заключается в том, что это равновесие всегда, с самого момента его зарождения, носило охотничий характер: оно было постигнуто и достигнуто посредством такого наблюдения природы, которое во времена Тургенева было доступно прежде всего охотникам[11 - Сходное наблюдение было сделано об американском экологе начала XX века Альдо Леопольде его биографом Куртом Майне: «Альдо Леопольд никогда бы не стал столь выдающимся мыслителем, если бы не был охотником. Более того, именно его пронесенная через всю жизнь страсть к дикой природе (включавшая охоту, но не ограничивавшаяся ею) сделала его именно таким мыслителем, каким он был» [Kramer, Meine 2015].].

Анализируя ту роль, которую природа играет в романах, рассказах, статьях, пьесах и письмах Тургенева, я обращаюсь как к знаменитым, так и к менее известным его работам и использую подход одновременно интерпретирующий и документальный, стремясь заложить прочный фундамент для моих наблюдений в русском культурном и лингвистическом контексте. Помимо Тургенева, для моего исследования особенно важен Аксаков, и одна из основополагающих целей данной книги – выдвинуть на передний план его глубокую и имевшую крайне серьезные последствия взаимосвязь с Тургеневым[12 - Н. А. Куделько называет это «аксаковско-тургеневской традицией» [Куделько 2004: 115–116].]. Значительную роль сыграли и многие другие писатели и мыслители, особенно А. И. Герцен и А. А. Фет, но также А. С. Пушкин, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов, В. И. Даль, Дж. Леопарди, И. Гёте, Ф. Шеллинг, У. Шекспир, Овидий, Г. Флобер, Ж.-Л. Бюффон и многие другие. Также я часто использую подробности биографии Тургенева, его взаимоотношений с окружавшими его людьми и личных занятий, в первую очередь охоты, так как именно они сформировали многие из важных особенностей его творчества и философии.

С самого начала работы над этим проектом я опирался на экокритические методы. Общеизвестно, что определение экокритики крайне подвижно, но в широко цитируемой работе Шерилл Глотфелти 1996 года этот термин был определен очень близко к тому, как понимаю и использую его я:

Исследование отношений между литературой и окружающей средой <…> геоцентрический подход к литературным исследованиям <…> имеющий своим предметом взаимосвязи между природой, с одной стороны, и культурой, в особенности же культурными артефактами языка и литературы, с другой [Glotfelty 1996: xviii-xix].

Десять лет спустя Камило Гомидеш дал свое определение экокритики, в котором более ярко была выражена активистская позиция и которое было благосклонно принято многими учеными:

Область исследований, в которой анализируются и популяризируются произведения искусства, поднимающие нравственные вопросы относительно взаимоотношений человека и природы, и которая побуждает аудиторию жить, не переступая определенной черты, соблюдение чего будет обязательно в течение многих поколений [Gomides 2006:16].

В первых двух главах моей книги содержатся исторические, теоретические и биографические наблюдения, передающие ключевые черты рельефа и обрисовывающие общий ландшафт внутренней жизни и физической реальности русского писателя-охотника XIX века. В главе первой описывается влияние на раннего Тургенева натурфилософии немецкого романтизма и прослеживается развитие его собственной концепции безразличия природы в связи с размышлениями Герцена на эту тему. Я выдвигаю и обосновываю понятия охотничьего типа равновесия, экотропизма и антропотропизма как инструментов анализа творчества Тургенева – описателя природы. В главе второй исследуются три типа охоты как развлечения, получивших наибольшее распространение в России XIX века, – псовая охота, гоньба и ружейная охота, – и выдвигается предположение, что их ключевые различия говорят о принципиально отличающихся способах взаимодействия с природой. Там также приводятся яркие примеры ревностной приверженности Тургенева третьему из этих типов, взятые из воспоминаний его товарищей по охоте.

В главе третьей рассматривается подъем русской охотничьей литературы и исследуются охотничьи произведения самого Тургенева. Заключительная часть данной главы посвящена «Запискам охотника», и в ней выдвигается тезис о том, что они обладают ключевыми особенностями, которые роднят их с руководствами для охотников. Взаимодействие экотропной и антропотропной модальностей в этом чрезвычайно важном цикле рассказов укрепляет нравственную оппозицию произволу. В главе четвертой исследуется личное и литературное знакомство Тургенева с Аксаковым; при этом внимание заостряется на философской и эстетической подоплеке второй рецензии Тургенева на классический охотничий труд Аксакова, после чего рассматривается тургеневская повесть «Постоялый двор», напрямую воплощающая принципы, изложенные в рецензии. В глазах Тургенева творчество Аксакова являло собой достойный восхищения образец не зацикленного на фигуре рассказчика экотропного описания природы, следовать которому, однако, было для него весьма трудно. В главах пятой и шестой прослеживается использование вдохновленных охотничьим опытом Тургенева природных элементов в произведениях, которые он создавал в течение десяти лет после близкого и очень личного знакомства с работами Аксакова: природа проливает свет на желания, страхи, мучения и несостоявшуюся любовь, наполняющие эти тексты. Основное внимание в главе пятой уделяется рассказу «Поездка в Полесье», а также романам «Рудин» и «Дворянское гнездо», глава же шестая посвящена самым значительным произведениям, завершившим наиболее плодотворный этап творчества Тургенева: «Накануне», «Первая любовь» и «Отцы и дети». Поиск гнезда и спаривание с точки зрения охотника – центральные темы этих двух заключительных глав, в которых я обращаюсь к зоологическим, ботаническим и небесным мотивам, а также к блестящему использованию охотничьих познаний и легенд, истории, языка, музыки, религии, философии, классической мифологии и фольклорной культуры, прекрасное знакомство с которыми позволило Тургеневу еще более обогатить эти сложные тексты.

В заключении я размышляю о том, какую роль для Тургенева играли темы природы и охоты в последние два десятилетия его жизни, когда страсть к охоте по-прежнему волновала его сердце, но уже всё чаще появлялись и сильнее становились сомнения в ее чистоте и нравственной допустимости. В рассказах позднего периода Тургенев всё больше обращается к темам сверхъестественного. В его двух последних романах – «Дыме» и «Нови» – природа по-прежнему является ориентиром и эталоном в крайне идеологизированной атмосфере, хотя «Новь» в этом аспекте отличается значительно большей тонкостью. В приложениях приводятся четыре источника, крайне важных для того, чтобы приблизиться к пониманию тургеневской философии природы: хронология его обращений к теме безразличия природы, две рецензии на охотничий труд Аксакова и «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки» – своего рода свод заповедей для охотников и их собак. Выбирая иллюстрации для книги, я стремился сделать наглядными различные детали русской жизни XIX века, в особенности охотничьи принадлежности и разные виды охоты. При наличии такой возможности в качестве иллюстраций всегда брались работы русских художников – современников Тургенева.

Тургенев был глубоким знатоком мира природы и уделял флоре, фауне и ландшафту серьезное внимание. Именно поэтому с самого начала изучения его творчества я стремился к предельной биологической точности: для меня живой интерес представляет вопрос о том, что же практические знания Тургенева о реальных животных и растениях могут поведать нам о его эстетике и структуре его произведений. Я попытался проследить конкретные изображения природы, чтобы сначала ответить на такие базовые вопросы, как: «Почему именно эта птица? Почему именно это насекомое? Почему именно это дерево? Зачем они упоминаются именно в этом месте?» – а затем уже взяться за более глубокие проблемы: место человечества в мире природы, этический аспект использования связанных с природой языковых образов и неоднозначную роль, которую природная красота играет в человеческом сознании. Рассматривая эти вопросы, я буду по возможности соблюдать максимальную точность при наименовании видов, которые упоминает Тургенев.

Обсуждение в данной работе животных, в особенности птиц, и разнообразия ролей, которые они играют в тургеневских литературных стратегиях, позволяет отнести значительную часть моих размышлений к области исследований животных {animal studies), одной из основных задач которых, согласно определению Джейн Костлоу и Эми Нельсон, является исследование того, как «животные реально и символически формируют и наполняют человеческий опыт» [Costlow, Nelson 2010: 2]. Кроме того, как замечает Майкл Лундблад, «исследования животных {animal studies) могут рассматриваться как работа по изучению изображений животного мира и смежных дискурсов, с акцентом на активную позицию по защите животного мира» [Lundblad 2009: 500]. Тургенев, безусловно, исследует нравственные последствия того, как люди – в особенности охотники и художники – взаимодействуют с миром природы, и он бесспорно выступает за предельно строгие требования к охотничьей этике, но какой бы силой воздействия ни обладали его горькие картины жестокости к животным или их исчезающей среды обитания, едва ли можно утверждать, что он продвигает природоохранную или зоозащитную повестку в современном смысле. Между тем его можно назвать защитником окружающей среды в более широком смысле, поскольку в большей части своих работ он ясно видит органический мир, окружающий его персонажей и его самого. Я также не стану напрямую брать на себя роль поборника защиты окружающей среды, а следовательно, некоторые части моего исследования можно рассматривать скорее как примыкающие к исследованиям животного мира {animality studies), определяемым Лундбладом как «работа, подчеркивающая историю животного мира в ее связи с исследованиями человеческой культуры, но при этом напрямую не призывающая к защите живой природы, находящейся вне сферы человеческого» [Lundblad 2009: 500].

Как я показываю в главе первой, многое в отношении Тургенева становится очевидным, если рассматривать внутренние противоречия между представлением животных как таковых и животных, имеющих с большой долей вероятности просчитанную символическую функцию. Активно развивающаяся подобласть исследований человека и животных (human-animal studies), однако, дает ясно понять, что описывать животных «как таковых» невозможно, поскольку

понимание животных возможно лишь в контексте культурных событий или перспектив, привлекающих к ним наше внимание. <…> Все формы представления добавляют человеческий фильтр, фактически создающий дистанцию от тех самых отношений человека и животных, которые мы пытались представить, не говоря уже о том, чтобы изучить [Marvin, McHugh 2014: 7–8].

Хотя я и согласен с тем, что в конечном итоге человек не может создать чистые изображения животных, без примеси человеческих приоритетов и пристрастий, однако при этом я уверен, что попытка выделить и сравнить степени подобных примесей может поведать нам очень многое о том, как Тургенев оценивал свою собственную личность в качестве нравственного участника природного мира. То же можно сказать и о моих доводах относительно элементов природы за пределами животного мира: растений, неба, ландшафта.

Как отмечают Костлоу и Нельсон, «русские часто считают, что они ближе к природе, чем западноевропейцы», и «имели обыкновение отмечать отличие своей природы» [Costlow, Nelson 2010: 3]. Хотя его описания природы зачастую и пересекаются с темой национальности, Тургенев подходил к вопросу русскости со значительно меньшей долей шовинизма, нежели его современники Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский. По большому счету он разделял взгляды, высказанные Потугиным в романе «Дым»: «…я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину» [Тургенев 1978а, 7: 276]. Главные интересы Тургенева лежали в сфере общечеловеческого, и его русские герои в первую очередь люди, хоть и люди, чьи интеллектуальные и психологические свойства, чьи метания на поприще любви и смерти сформированы политическими, социальными и экономическими условиями, уникальными для России. Многие изображаемые им крестьяне действительно близки к природе, но обычно причиной этого является место, отведенное им системой, над которой у них нет власти, а не какая-то мистическая связь с птицами, зверями, деревьями и почвой. Тем не менее Тургенев превозносит знания русских крестьян о природе; есть у него также и потрясающие фрагменты, в которых национальное самосознание и даже патриотические чувства русских дворян растут, по мере того как они соприкасаются со скромной красотой природы своей страны.

Тургенев был чрезвычайно сложным и тонким мыслителем. Его искусство не приемлет однозначных толкований и точных объяснений, и простые ключи не подходят для того, чтобы раскрыть остроумно спрятанные смыслы. Если где-то может показаться, что я предлагаю именно такие объяснения и ключи, значит в этих местах я превратно истолковал Тургенева. В чем я уверен, так это в том, что мы можем очень много узнать о его идеях и литературных приемах, когда читаем его, учитывая одновременно культурный и природный контекст, помня о том, как текстовые детали сочетаются с органическим миром – природой, которую он неустанно наблюдал и за которую всем сердцем болел, возможно более остро, чем кто-либо другой из русских писателей.

Глава 1

Поймать природу за хвост

Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать; система – точно хвост правды, но правда как ящерица: оставит хвост в руке – а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет.

И. С. Тургенев. Письмо к Л. Н. Толстому, 1857

[Тургенев 19786, 3: 180]

Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост».

И. С. Тургенев. Ася, 1857

[Тургенев 1978а, 5: 178]

Четко и однозначно определить весь спектр философских воззрений Тургенева – задача непосильная. Как отмечают многие исследователи, он был разносторонним интеллектуалом и эрудитом, обладал глубокими познаниями в области западной мысли, и навесить на него ярлык какого-нибудь одного конкретного философского направления крайне сложно

. При этом, видимо, можно говорить о том, что влияние отдельных мыслителей: Паскаля, Спинозы, Гердера, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха, Шопенгауэра и многих других – преобладало в тот или иной [13 - См., например: [Курляндская 1971:46–49; Kagan-Kans 1972: 382–383; Борзенко 1976: 32; Тиме 1997:8].] период тургеневского творчества, а также в той или иной его сфере: Гегель – в конфликтах персонажей и идей; Паскаль и Фейербах – в вопросах веры, надежды, отчаяния; Шопенгауэр – в формах сюжетов и настроении. Продолжать можно и дальше, но никто из них не играл однозначно главной роли. Впрочем, наверное, всё же можно говорить о том, что наибольший след в тургеневских изображениях мира природы и размышлениях о нем, хотя и те и другие эволюционировали в течение всей его жизни, оставили все-таки Шеллинг и Гёте.

Корни тургеневской философии природы

Натурфилософия Фридриха Шеллинга (1775–1854) сформировалась в конце 1790-х годов и оказала глубокое влияние на русскую мысль в первые три десятилетия XIX века. Романтические теории Шеллинга, которые взяли на вооружение и распространяли несколько профессоров в российских столицах: Д. М. Велланский из Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, А. И. Галич (Говоров) из Санкт-Петербургского университета, И. И. Давыдов и М. Г. Павлов из Московского университета, – были нацелены на то, чтобы избавить природу от характерного для эпохи Просвещения взгляда на мир вокруг человека как на рационально структурированную, механистическую совокупность животных и растений, управляемую непреложными законами ньютоновской физики[14 - См. [Setschkareff 1939: 6-22; Kelly 2016: 69–74].]. Шеллинг представлял природу не пассивным зоолого-фитологическим шкафом для образцов, а живым существом, являющимся по своей сути организмом, способным чувствовать и действовать. С приходом Шеллинга природа эволюционировала из созерцаемого в созерцателя, и сами люди стали ее частью, а не внешними наблюдателями. Это новое положение вещей, основанное на отрицании Декартова дуализма разума и тела, весьма удачно резюмировала Эйлин Келли:

В шеллинговской монистической концепции вселенной разум и материя, природа и дух представляют собой не отдельные виды сущностей, но лишь различные ступени организации и эволюции постоянно развивающегося органического целого, единой первоначальной силы или абсолюта, стремящегося ввысь в процессе самопознания и чьим высшим проявлением является человеческое сознание. Картезианская модель мира отдавала приоритет разуму как инструменту постижения действительности; согласно же шеллинговской органицистской концепции, воображение и интуиция (находящие свое выражение в искусстве и религии) являются основными инструментами постижения таинственного глубинного единства вселенной. На вершине бытия находится художник, чьи творческие способности представляют собой слияние сознания и бессознательного, выражающих свою предначертанную сущность [Kelly 2016: 15].