По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

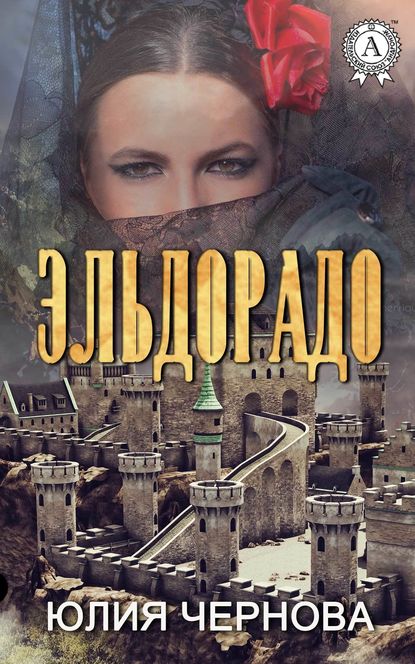

Эльдорадо

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Поистине, благость небес безгранична! И то, что мы поначалу принимаем за великое несчастье, может обернуться к нашему благополучию. Окажись я любимым ребенком в семье, кто бы мне позволил водить дружбу с морисками? Мориски – крещеные магометане. Их чаще других обвиняли в ереси. Ревностные католики морисков избегали. Будь я любимой дочерью, за каждым моим шагом следили бы строго. А мне позволялось бродить по городу в одиночестве, и как-то раз я встретила Лейлу. Лейла… Произношу ее имя, и сразу вспоминается белая стена, изъеденные временем камни, заросли роз у подножия. Высокие, в рост человека, стебли. Пунцовые головки покачиваются под порывами ветра…

На стене сидела девушка, закутанная в белое покрывало. Из-под покрывала выглядывал кончик черной косы. Девушка пела, и, услышав ее пение, я вброд перешла ручей, остановилась у подножия стены и так бы стояла до самого вечера. Но девушка обернулась и что-то весело крикнула. Я не разобрала слов, потом оказалось, что она говорила по-арабски. Не дождавшись ответа, девушка спрыгнула со стены и остановилась передо мной. Она была старше меня года на четыре – а мне исполнилось тринадцать. В странном наряде: из-под юбки выглядывали кончики шаровар. Она прищелкнула пальцами и снова запела. Помню, что я не услышала, а увидела ее песню: разноцветные струны натянулись в воздухе, словно огромная радуга. И струны эти все время меняли окраску. Когда Лейла брала высокие ноты, они золотились и розовели. Когда низкие – обретали лиловато-сиреневые тона.

Лейла – в крещении Елизавета – была дочерью богатого купца из Гранады. Ее прадед служил халифу Альбухалему. Но Их Католические Величества Фердинанд и Изабелла отвоевали Гранаду и изгнали халифа. Прадед Лейлы не последовал за своим повелителем, предпочел остаться на родной земле. Выбор встал и перед его сыном, когда всем магометанам велено было покинуть королевство. Дед Лейлы не пожелал бежать в чужие края и принял крещение. И все же спокойной жизни морискам не было…

Однако от Лейлы я никогда не слышала ни слова жалобы; гримаса гнева или скорби никогда не омрачала ее лицо. Лейла всегда была весела, как птичка, и умела радовать других. Она научила меня тому, чему не сумели, да и не пытались, искуснейшие учителя. Лейла научила меня петь. «Песня – дыхание души, – повторяла она. – Позволь своей душе свободно вздохнуть».

Лейла, Лейла, где ты теперь? Взошла на костер или успела бежать? По всей Испании пылают костры. Гонители верят, что служат Богу. Служат Богу, терзая жертвы… Исторгая вопли и стоны из пересохших ртов… Какому Богу угодна такая служба?

Ах, я впадаю в ересь…

…Между тем, дом наш опустел. Старший брат, Бернардо, отправился в столицу и, по слухам, удостоился королевского расположения. Средний брат, Мануэль, всегда питавший склонность к уединенным занятиям, любимец всех учителей, принял постриг. А младший из братьев, Эрнандо, взошел на корабль и под славным флагом Святого Иакова Компостельского отправился на поиски волшебной страны Эльдорадо…

А потом появился Себастьян д'Альенда. Я встретила его в доме Бланки Эррера. Мы считались подругами, ибо в церкви сидели на одной скамье. Бланка недавно вышла замуж, и среди друзей ее мужа было много веселых и любезных кавалеров. До сих пор не понимаю, чем я прельстила дона Себастьяна. Разве что умением молчать и слушать его пространные речи? Мое скромное приданое не могло соблазнить блистательного сеньора д'Альенду. Что до моих чувств… О, сердце мое разрывалось от нежности, от благодарности. Впервые кто-то любил меня, мечтал обо мне. Служить ему, выполнять малейшее его желание – иных помыслов у меня не было. Мы могли стать счастливейшей парой… Могли…

Духовником моего мужа был иезуит Солано. Содрогаюсь, вспоминая его низенькую, грузную фигуру в черном балахоне. Он сказал Себастьяну, что я, верно, одержима бесами, если могу так петь. И мой муж запретил мне петь. С таким же успехом он мог запретить мне дышать. О, я желала повиноваться. Муж был назначен посланником при папском дворе, и мы уехали в Италию – сначала в Рим, а потом, когда началась подготовка к войне с турками – в Венецию. Венеция… Там вновь я услышала Бога. Я желала угодить мужу, и – не пела. Я не понимала еще, что умираю. Только чувствовала: этот дивный город, прекрасные люди, молодой муж – все перестало меня радовать. Жизнь утратила смысл. И тогда я воззвала к Творцу. И получила ответ. Голос не для того дан, чтобы молчать. Мой долг перед Создателем больше, чем долг перед мужем. Душа моя поет, и я не смею заглушить эту песнь.

Помоги мне, Господи! Я возненавидела своего мужа. Он убивал меня ежедневно, ежечасно. Твердил о любви, но голоса моей души не слышал. Не желал услышать. Я просила Творца дать мне сил.

А потом дон Себастьян умер. Погиб в битве при Лепанто. Если мы встретимся на том свете, я буду молить его о прощении, ибо грешна перед ним. Я вышла за него замуж прежде, чем голоса наших душ слились. Дон Себастьян сделал меня свободной и богатой. И взял за это полтора года моей жизни.

…После смерти мужа мне пришлось вернуться в Испанию, вступить во владение наследством. Меня встретил Мануэль – средний брат. Отец отправился по делам в столицу. Я нашла, что Мануэль изменился. Он похудел и загорел до черноты – белая одежда доминиканца только подчеркивала смуглый цвет лица.

– Хвала Иисусу, ты невредима! – воскликнул он, хватая меня за руки и чуть отстраняя, чтобы рассмотреть.

В тоне его, к моему удивлению, звучала искренняя радость. Да и черные глаза – глаза нашей матери – смотрели ласково и приветливо.

Я кивнула.

– Путешествие прошло благополучно.

Не дожидаясь вопросов, Мануэль поведал об отце и старшем брате, чьи успехи «вызывают ярость завистников». И со вздохом добавил, что от младшего – Эрнандо – уже больше года нет вестей. «Остается только уповать на милосердие Божие».

Затем он сказал:

– Мы очень беспокоились о тебе с тех пор, как получили известие о смерти дона Себастьяна.

Я ничего не ответила. Брат оглядел меня и промолвил неодобрительно:

– Тебе следовало бы носить траур.

Я широко открыла глаза. Дело в том, что я и носила траур: черное платье с гладким белым воротником и манжетами, черное прозрачное покрывало. Оправившись от изумления, я сказала об этом брату. Он не смягчился.

– Тебе не подобает так одеваться. Вырез лифа слишком глубок. Ты же знаешь, что дамам запрещено появляться при дворе с обнаженной шеей.

– Мы не при дворе.

– И все-таки, женщине приличествует скромность.

Желая переменить тему, я спросила, как поживает Бланка Эррера.

– Узнаешь об этом от нее самой. Она в городе.

Тон брата был сух и холоден.

– Мануэль?

Я вопросительно на него посмотрела. Он ответил не сразу.

– Донья Бланка свела дружбу с иезуитами.

Словно липкое что-то коснулось кожи, и захотелось сразу вымыть руки. Отец Солано… «Дон Себастьян, ваша жена одержима бесами».

– С иезуитами?

Мануэль кивнул.

Иезуиты… Христово воинство… Монахи иных орденов не вспоминают о них без проклятий. Иезуиты не замкнуты в монастыре, живут в миру. Подчиняются только генералу ордена и папе. Становятся духовниками герцогов и королей и держат их в своей власти… Боже, помилуй Бланку, если она попала в руки иезуитов!

* * *

Я не знаю ничего отвратительнее придворной испанской моды времен царствования нашего наихристианнейшего повелителя Филиппа П. С особенной ясностью я осознала это, взглянув на донью Бланку. Как истинная модница она старалась во всем походить на придворных щеголих и прилагала невероятные усилия, дабы себя изуродовать. В платье, словно в футляре, она скрыла свое дивное тело. В невероятно жаркий день донья Бланка облачилась в черный бархат. О, этот узкий глухой корсет, расплющивающий грудь; о, эта юбка на каркасе, огромная и тяжелая, словно колокол! О, чудовищный крахмальный воротник! Лучше быть заключенной в темнице, чем в таком платье, придающем женской фигуре сходство с песочными часами.

Сама я, после строгого выговора брата, носила платье, напоминавшее монашеское – темное, закрытое, свободного покроя, с широкими рукавами – никаких корсетов, никаких каркасов… Бланка взирала на меня с жалостью. Я на нее – с восхищением. Оставаться в подобном наряде веселой и жизнерадостной – подлинный героизм. И великолепное здоровье. На голове у нее был расшитый жемчугом берет, из-под которого в продуманном беспорядке выбивались пряди темно-русых волос. Лицо отливало розовым, словно жемчуг. За этот удивительный цвет лица Бланку нередко называли Маргаритой. Легкая полуулыбка играла на ее губах. В наших краях бытовало сравнение: «Изменчива, как улыбка доньи Бланки».

Я отступила на шаг и воскликнула:

– Какое великолепие!

Без сомнения, Бланка долго готовила свой триумф, и остаться равнодушной означало лишиться единственной подруги.

– Скоро ты сможешь снять свой ужасный траур, – поспешила утешить меня добрая Бланка. – Я уверена, ты и сейчас могла бы носить нечто более… более… Ты ведь не собираешься уйти в монастырь?

Я поторопилась ее успокоить, объяснив, что Мануэль нашел мой итальянский наряд слишком нескромным.

Бланка заинтересовалась:

– Разве итальянцы не следуют испанской моде?

– Увы, нет. Им, видимо, неизвестно, какого совершенства достигли испанские портные… в обрамлении д-драгоценностей.

Бланка улыбнулась.

– Расскажи. Что носят венецианки?

Я взмахнула руками.

– Юбки без каркаса. Стоячий кружевной воротник… Грудь приоткрыта…