По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

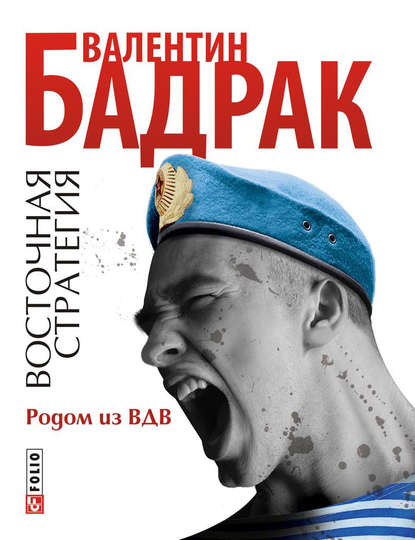

Родом из ВДВ

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Земля оказалась неприветливо твердой, и удар, резким разрядом отдавшийся в голове, свалил его с ног, а легкий ветерок потащил купол и его самого по соломенным кочкам. Но Алексей успел, как инструктировали, захватить две нижние стропы и, накрутив их на кисть, погасить купол. Удивительным оказалось и то, что от резкого перепада высот он абсолютно оглох и даже испугался дикого безмолвия вокруг. Но когда начал сворачивать парашют, слух вернулся к нему так же внезапно, как до этого исчез. Как будто пробки выпали из ушей. Алексей был счастлив.

Правда, его романтические впечатления были приуменьшены ехидным замечанием старшины Мазуренко, с которым они с Игорем столкнулись у «Урала» с парашютами.

– Чего счастливые такие? – полюбопытствовал Мазуренко с едкой ухмылкой, которую Алексей в столь счастливый миг пропустил мимо.

– Так ведь прыгнули! – почти крикнул он в ответ старшине, чуть не добавив что-то глупое типа «Свершилось чудо! Ура!»

– Так что ж тут такого. Если б ты бабу трахнул, пока летел до земли, то тогда мог бы радоваться. А так, прыгнул… Ну прыгнул, ну и что? – Старшина нагло улыбался, обнажая ряд крепких зубов и, очевидно, радуясь, что «приземлил» витающего в облаках курка.

Алексей закусил удила. Сам себе в этот момент он казался сметным мальчишкой, которого отшлепали за шалости. Он все больше убеждался, что тут, в армии, в непроходимых зарослях человеческой коммуникации, очень важно иметь хоть одну близкую по духу, по ощущениям и переживаниям душу. И с удивлением убеждался, что такой душой все чаще становится Игорь. Порой земляк поражал его своей природной неприхотливостью и отсутствием той широты желаний, которая всегда была присуща ему самому. Сам он с детства привык требовать всего и тотчас, тогда как Игорь оказался совершенно неизбалован. И этим своим впечатляющим спокойствием, отсутствием гигантского спектра свойственных Алексею порывов он уравновешивал, гасил его многослойные импульсы, как вода гасит известь. Одновременно Игорь был тем человеком, который готов был слушать его до бесконечности. На то были особые причины, потому что – и это Алексей уже знал точно – его жизнь до училища, в сравнении с жизнью Игоря, была парением в бескрайнем пространстве беспечного, свободного от каких-либо обязанностей баловня судьбы. Эдакого юного барона, тогда как Игорь явился из совсем иного, замкнутого, скудного и эмоционально нерасточительного мира. Вот и сегодня, купив гору дивно пахнущих пряников и сметаны, они ели их по-разному. Целый месяц они жили впроголодь: ложка слипшейся каши с куском черного хлеба утром и вечером, а к обеду еще прибавлялась тарелка несъедобной баланды. У большинства курсантов деньги водились, но для посещения буфета в лагере – булдыря на курсантском языке – требовалось не меньше получаса, которого не было никогда. Дважды они с Игорем вырывались в булдырь, но так и ушли ни с чем: очередь не продвигалась главным образом потому, что курсанты четвертого курса подходили вне очереди и поток их был нескончаем. И когда Алексей тоскливо провожал взглядом очередного детину с покупками съестного, лицо у него, наверное, было невообразимо жалобным. И тогда Игорь не выдержал, ткнул его локтем в бок и рявкнул в ухо: «Пошли отсюда». Вот почему ароматный пряничный запах на площадке приземления просто сводил с ума, как сильно действующий наркотик. Что и говорить, последние несколько недель они были постоянно голодны, словно животные в зоопарке, которых регулярно недокармливают. Алексей, скучавший по домашней и вообще любой сытной пище, теперь запихивал пряники в рот с заметно выросшей сноровкой – команда строиться могла последовать в любое мгновение. Игорь же ел спокойно, откусывая небольшие кусочки. Алексей как бы наедался впрок, на будущее, Игорь всего лишь наслаждался коротким моментом внезапно выпавшего счастья. И действительно, он успел съесть лишь половину, тогда как Алексей проглотил добрых три четверти заготовленной порции. Брать в карманы что-либо сурово запрещалось, это оба прекрасно знали. За пищу в карманах можно было здорово поплатиться, и особенно острым был страх перед насмешками и унизительными прозвищами. Игорь без сожаления оставил недоеденное, и мгновение сладкого восторга едой тотчас стало для него историей, приятным и уже забытым моментом. Алексей же бежал к месту построения взвода, на ходу запихивая в рот сухой, не желающий быстро разжевываться, пряник… Но очень скоро понял, что зря…

2

Только после команды ротного «За мной бегом – марш!» Алексей сообразил, что выездной буфет на площадке приземления был чистой воды подставой. А ведь старшина Мазуренко предупреждал их! «Э-э, школьнички-бубенчики, не набивайте желудки, назад бежать будем», – бросил он куркам со своей извечной иронией взрослого мужа, наставляющего младших братьев. Но после того как сложенные парашюты были упакованы в «Урал», тщательно пересчитаны, Лисицкий позволил распустить роту, которая тут же превратилась в полудикое племя голодных туземцев. Предельно острый, напоминающий о доме и умиротворении, кажется, на километр распространяющийся запах свежей выпечки ударил им в головы безумным дурманом задолго до построения, и, получив вольницу, курсанты гурьбой кинулись к специально приехавшему на площадку приземления буфету.

Теперь же ноги, облаченные в еще не разношенные сапоги, мерно и монотонно, как у скачущих рысью лошадей, отстукивали свой, только военным знакомый, такт. Правда, если лошади отбивают легкую дробь, бегущие люди порождали совсем иной звук – грузный, проваливающийся, даже шипящий. «Шух-шух, шух-шух, шух-шух». Пока еще это был неуверенный и не отлаженный звук, более шумный, чем требовалось: слишком много еще производилось лишних движений. Их первый марш. Короткий, километров, может быть, десять или двенадцать, к тому же налегке. Единственным внешним раздражителем было поднявшееся на необозримую высоту солнце; из-за него по вискам и лбам, заливая глаза, текли струи пота. Теперь Алексей знал, что все они только что совершили глупость, причем осознанную. Они даже не наелись, а наглотались до отвала пряников со сметаной, пожирая их, как исхудавшие от голода собаки, с болезненной алчностью и каким-то фатальным наслаждением. Они знали, что этого делать нельзя, и все-таки заглатывали пищу. Инстинкт и голод оказались выше разума. И Алексей был уверен, что, повторись все, он опять бы хватал эти пряники и точно так же запихивал бы их в рот, в котором не хватало слюны справиться с предательскими щедротами.

После семи-восьми километров появились первые отстающие. Для верности ротный периодически командовал подразделению идти шагом, требовал от замкомвзводов тщательно проверять людей и их состояние, подтягивать вперед строя тех, кто уже находился на пределе сил. К удивлению Алексея, хотя у всех в их третьем взводе комбинезоны насквозь промокли от пота, явно отстающих не было, как, например, в первом и в четвертом взводах. Он даже злился вынужденным переходам на шаг, потому что сбивался ритм, отчего пот начинал лить быстрее, комок в беспорядочно набитом желудке превращался в камень, а кровь гулкими толчками-ударами стучала в виски. И все равно он тайно радовался тому, что подготовлен лучше остальных, что ему гораздо легче, чем большинству курсантов, преодолевать километры по пыли, под солнцем, висящим прямо над головой и уже ставшим грозным врагом непосвященных в таинства борьбы с его жаром.

Все-таки последние километры дались с большим трудом и ему самому. Все, что было съедено на площадке приземления, бурлило и бродило, насмехаясь над человеческой слабостью и глупостью и настойчиво просясь обратно. Причем это горе неожиданно коснулось многих; в их взводе тяжелее всего было Петроченкову, плотному курсанту с лицом, изъеденным оспой и ужасными угрями на лбу. В какой-то момент он резко выбежал из строя на десяток метров и, ухватившись руками за грудь, начал рвать.

– Асанов, Баринов, ко мне, – мгновенно отреагировал замкомвзвода Иринеев. – Давай, давай, – приговаривал он, стуча открытой ладонью по спине курсанта. Затем они скрылись из вида. Алексей взглянул на Игоря, вопрошая взглядом о его состоянии. Лицо товарища было перекошено, высохшая слюна пенным налетом застыла вокруг рта, но признаков капитуляции не было и в помине. Он терпел, как и все, переносил как стихийное бедствие, как обязательную часть необходимых испытаний, которые свалились на голову. Поразительная способность к терпению, казалось, была неотъемлемой частью всего его естества. А вот самому Алексею становилось все хуже: тошнота подбиралась все выше и выше к горлу. В какой-то момент у него потемнело в глазах, земля стала уплывать из-под ног, и Алексей начал терять контроль над своими действиями, которые давно стали машинальными, независимыми от его воли. «Господи, хоть бы не потерять сознание, только бы не потерять сознание, – молился он мысленно, вскидывая взор к чистому бездонному и совершенно прозрачному небу. – Господи, дай мне силы добежать, и я никогда, никогда больше не буду жрать эту дрянь», – мысленно шептал он сам себе, чувствуя, что рвота уже неизбежна, но намереваясь оттянуть ее жуткую, тягучую власть над своим телом и сознанием как можно дольше. И Создатель смиловался, дав ему возможность добежать до учебного центра. К его счастью, ротный почему-то не стал строить взводы для проверки личного состава, Лисицкого вообще нигде не было, зато старшина Мазуренко, у которого даже дыхание не было сбито маршем, и только ровные струйки пота на смуглых скулах да насквозь промокший от пота комбинезон выдавали участие в беге, скомандовал замкомвзводам распустить людей и в рабочем порядке доложить ему об отставших. Это было последнее, что отчетливо помнил Алексей, дальше шел черный провал под аккомпанемент рвотных судорог где-то в кустах неподалеку от казармы. Очнулся он от голоса Игоря.

– Давай, помогу, – Игорь в этот момент поддерживал Алексея под руку, – пошли к воде.

Алексей взглянул на товарища мутными глазами, заплывшими слезами и потом. Спазмы еще душили его, но, кажется, кризис миновал. Внутри уже ничего не было, кроме болезненной пустоты. Появилось странное ощущение, что его внутренности вывернуты наизнанку, грубо вытряхнуты и затем помещены на отведенное им место. Уходя, он бросил беглый взгляд на траву и ужаснулся: его рвало уже не съеденным, а какой-то серо-желтой слизью с дрянным запахом. И все это время Игорь был рядом, готовый тащить его в медпункт. Алексею стало невыразимо стыдно за себя, но в его сознании отчетливо мелькнула и закрепилась там мысль о том, что человек, находящийся рядом, с изумляющей чуткостью осознает все его замешательства и тревоги, и от этого чувства локтя, военного товарищества он преисполнился к Игорю благодарностью. Медленно, пошатываясь, как хмельные, они поплелись к уличному умывальнику с множеством начищенных дневальным краников, и когда Алексей наклонился, подставляя еще кружащуюся голову под холодный, возвращающий к жизни поток прохладной воды, он понял, что сегодняшний день выигран и прожит не зря. Он победил, и на этот раз не без помощи нового друга. Ощущение полнокровной жизни быстро возвращалось к нему, вот уже он услышал беспечный смех сослуживцев в курилке и шум высоких, с зелеными хвойными макушками сосен, и звук самодельной метлы с терпким запахом свежесрубленных веток, которой немного уныло орудовал у крыльца дневальный. Да, молодость не боится резких бросков и подсечек, хотя самоуверенность нередко подводит ее к бездне. И Алексей знал, что он уже готов к новому выходу на ковер – для очередной схватки за право носить голубой берет и сине-белую тельняшку.

Им дали полчаса отдыха, но прошло уже минут сорок, и почему-то никто их не тревожил. Курки, захмелевшие от неожиданного счастья, отлеживались прямо под казармой, упав на землю, многие из них тотчас уснули. Желание спать давно стало вторым, после голода, и все они уже научились забываться через тридцать секунд после появления точки опоры. Комбинезоны же высохли прямо на них, оставив радужные белые разводы от соленого пота. Многие поплатились за малодушное чревоугодие, осознав теперь, что это была настоящая засада, западня для неискушенных рабов желудка. Петроченкова дотащили за руки Баринов и Асанов, оба – крепкие спортсмены почти под метр девяносто ростом. Тем более Иринеев сам периодически толкал его в спину. Но вот среди отдыхающих пронесся странный слушок: из пятого взвода кто-то отключился и не приходил в сознание: курсанты зашушукались, дремавшие было встрепенулись, новость всех взбудоражила.

Наконец через час с небольшим роту построил старшина. С тем же, свойственным ему, невозмутимо-ироничным выражением лица, ничего не объясняя, он распорядился сдавать комбинезоны, стропорезы и шлемы, но ситуацию так и не прояснил. Когда из строя посыпались вопросы сержантов, лишь тень насмешки и превосходства мелькнула на его суровом, похожем на лик индейца на тропе войны лице. И только на вечернем построении ротный официально объявил, что курсант Полеев из пятого взвода после марша отключился и срочно самолетом отправлен в Рязань, в госпиталь.

– Товарищи курсанты! Вы теперь на своей шкуре ощутили, что попали не в институт благородных девиц. У каждого есть еще целый месяц в запасе. Напоминаю, никто никого не держит – до принятия присяги.

Вечером Игорь, всегда молчаливый и немногословный, заметил:

– Кажется, теперь понятны слова старшекурсников, которые советовали во время абитуры бежать куда подальше. Они все повторяли лозунг курсанта РВДУ: «Поступил – гордись, не поступил – радуйся!»

– Да, сегодня была хорошая встряска, – согласился Алексей, раздумывая о судьбе Полеева.

Только теперь до него, как и до других, дошло, что РВДУ – это серьезно. Все сказки и легенды улетучивались при жестком столкновении с реальностью, в глаза им смотрела теперь жуткая, колючая и немилосердная военная жизнь. Каждый должен был прежде всего выживать, вписываясь в тот пока еще не высокий, но с каждым днем растущий порог, намеченный для коллектива. И уж если чей-то индивидуальный порог оказывался ниже, такой материал выплевывался без сожаления и жалости, как отброс, как несостоявшийся элемент системы, как патрон, давший осечку.

Курсант Полеев больше не появился в роте, мало кто даже успел запомнить его лицо. Пару дней его жизнь висела на волоске, но потом он пришел в себя, состояние его улучшилось. Еще через неделю он получил на руки документы и поехал домой искать себе иного применения. Это была первая потеря бойца на дистанции в четыре года. Как потом рассказывал осведомленный в делах поступления Игорь, папа у Полеева был солидный генерал и крупный штабной военачальник, это-то и позволило пристроить сына в училище в обход многочисленных комиссий. Наверное, генерал жалел об этом…

Марш подкосил многих, причем совершенно иным, неожиданным образом. После него добрых полтора десятка курсантов обнаружили основательно стертые ноги. Кровавые волдыри, быстро расползающиеся, превращающиеся в темные струпья на пораженной коже с мгновенно образовавшимися чудовищными гнойными выделениями, выводили из строя без разбора. И спортсмены, и отпрыски звездных папаш, и неунывающие бывшие кадеты – все оказались одинаково беззащитны. У действительности, которая без жалости отбрасывала настойчиво рвущихся в мужскую жизнь мальчиков, оказалось колючее лицо. Необходимы были хватка борца и неисчерпаемая изобретательность, чтобы отстоять себя. Все, кто знал армию по пестрым кинолентам и рассказам, приукрашенному лихому вранью, враз столкнулись с новой, абсолютно неведомой и неожиданной силой. Каждый приходящий день ошарашивал новым ударом, причем часто ниже пояса, ловким и резким. Жизнь в комфортных городских условиях, привычка к удобным и легким кроссовкам не предполагали скорой взаимной любви людей и сапог советского происхождения. «Обувь солдата американской морской пехоты через три месяца принимает форму ноги; нога советского десантника через три месяца принимает форму сапога», – нагло улыбаясь, шутили привыкшие к сапогам сержанты.

3

В считанные дни Алексей стал похож на бледную поганку. Истощенный новыми обстоятельствами, высушенный и сгорбленный, подобно бедному страннику пустыни, он хромал в строю до тех пор, пока мог всунуть ногу в сапог. Наконец, когда конечность распухла, как шар, стала водянисто-свинцовой, а на месте потертости образовалась зеленовато-серая дыра с непривычным и отвратительным гнойным запахом, он сдался. И добровольно перешел в презираемый всеми отряд больных, передвигающийся за строем в открытых солдатских тапочках. То была группа поистине отверженных. Одни от них шарахались, как от больных проказой, другие на них шикали, как на бродячих собак. Встречал и провожал их неизменно старшина роты. После каждого посещения столовой Мазуренко с монументально невозмутимым лицом выходил прямо на улицу перед казармой с маленькой дерматиновой упаковкой, которой страшились абсолютно все. Начиналось представление.

– Так, хромые, строиться в одну колонну. Спокойно, бубенчики, я – дипломированный медбрат, так что вылечу всех.

И после таких слов он раскатисто смеялся своим громогласным, демоническим смехом обличителя, отдававшимся тягучим гулом в ушах осужденных на пытки.

Может быть, Мазуренко и в самом деле получал квалификацию фельдшера, но роте своим отрешенным видом и решительными, часто резкими движениями он больше напоминал костолома. «Лечил» он с таким остервенением, что хромающие в сапогах курки четко видели свою перспективу в случае перехода в «тапочную» группу. Мазуренко нисколько не смущался, что впритык к казарме располагался лагерный медпункт и порой на крыльце даже мелькала прехорошенькая сестричка в коротком белоснежном халатике.

Кроме прочего, старшина орудовал инструментами так быстро и так неотвратимо, что в роте были случаи потери сознания от болевого шока. Он без предупреждения вскрывал любые нарывы, заливал кровавые раны йодом и лишь изредка пользовался какой-то вонючей мазью, запихивая ее ватными тампонами прямо в раны с таким наивным простодушием, как будто смазывал узлы боевой машины. Он никогда не бинтовал раны, приговаривая, что на свежем воздухе они быстрее затянутся. Его полевое искусство, к удивлению многих, оказалось действенным: только два или три человека, у которых заражение победило желание стать в строй, очутились в конце концов на больничных койках в санчасти. Остальные выздоравливали с такой феноменальной стремительностью, что это могло оправдывать медвежью терапию Мазуренко, приправленную грубыми шутками и плутовскими подковырками. Порой создавалось впечатление, что эти тиранические экзекуции приносили старшине какое-то особое удовлетворение, едва уловимое для остальных наслаждение, но не чужой болью, а чем-то иным, пока непостижимым. Сначала Алексей полагал, что это следствие невообразимой, абсолютной власти над ними. Но нет! Мазуренко был сильной, самодостаточной личностью, пусть и недалекой, но и без того властвующий над ними всеми и вследствие легитимного старшинства, и по праву грубой, ничем не сдерживаемой мужской силы, и даже просто в силу возраста. Тогда в чем же дело, недоумевал Алексей?

Обычно курсанты корчились, но молча переносили процедуры, каждая из которых длилась от сорока секунд до минуты. Один раз Алексей увидел, как Мазуренко виртуозным движением медицинских ножниц вскрыл нарыв на пятке впереди стоящего курсанта. Гной брызнул, как пивная пена, и Алексею стало дурно. Сначала курсант молча переносил боль, впившись пальцами обеих рук в свое бедро. Но доморощенному медику этого явно было мало, и он с силой сдавил воспаленное место вокруг раны медицинскими щипцами: из только что вскрытого места хлынула слизкая зеленоватая лава, а парень негодующе зарычал на старшину, очевидно не выдержав нестерпимую боль. До этого орудовавший с самодовольной улыбкой Мазуренко вдруг встал и взглядом коршуна, собирающегося выклевать глаза, впился в курсанта. Алексею, видевшему этот взгляд, стало жутко.

– Ты что-то вякнул?! – пробасил он в ухо курсанту и вдруг могучей клешней вцепился курсанту в глотку так, что пальцы вонзились под челюсти. Курсант дрожал всем телом и молчал… – Сынок, ты тут скулишь от ранки, а ты видел станок от автоматического гранатомета, вбитый в грудину умирающего солдата?! – Тут Мазуренко сделал паузу, словно заглядывая в самое нутро молодого человека. В его огнем горящем взгляде было столько силищи и превосходства, что, казалось, он мог бы просто руками разорвать надвое этого курсанта. – А я видел. И вытаскивал его из тела, понял?! А ты думаешь, закончишь училище – и к папе в штаб?!

Старшина говорил тихо, с металлическим звуком выпуская слова в мир. Он близко, к своим глазам, притянул лицо курсанта и слегка наклонил его, потому что парень был повыше ростом на добрый десяток сантиметров. А затем слегка оттолкнул.

– А теперь пшел, вали отсюда. Разрешаю в санчасть сходить.

Но курок поплелся к месту, где обычно строилась группа больных, он так и не воспользовался возможностью посетить санчасть, а еще через три дня, когда спала опухоль, натянул сапоги. Наверное, что-то стимулирующее и жизнестойкое было в разрушительных порывах Мазуренко. Он балансировал на грани перехода в звериную плоскость, которая, кажется, была ближе его буйной натуре; он ненавидел, взрывался от самого вида человеческого несовершенства, болезненности или мягкотелости. Алексей в какой-то момент осознан, что этот железный солдат в универсальном панцире из собственных мышц, уже хлебнув настоящей войны, очень серьезно готовился к ее продолжению, потому и не допускал в предвоенное пространство симптомы человеческого: сострадание, милосердие или просто жалость. Война была его стихией, и он хотел, чтобы те, кто всей душой и со всей силой страсти не жаждет войны так, как он, ушли, отсеялись, исчезли. Пусть останутся только те, кто объят огнем вечного сражения, кто не видит себя иначе чем в бою. И в своем внезапно возникающем бешенстве, в волнах необъяснимой, изумляющей свирепости и непримиримости к малейшему проявлению слабости Шура Мазуренко был особенно страшен. И невооруженным взглядом легко было увидеть, как вирус стремления к уничтожению бушевал, клокотал, развивался внутри него. И еще страшнее было то, что он распространял инфекцию даже не будущей войны, а запаха бойни вокруг себя, как будто кормил всех окружающих сырым мясом, порождая запах крови и возвращения к животному состоянию всеобщей враждебности.

Когда Алексей подошел к старшине, взрыв агрессии у того уже улетучился, как будто несколько секунд назад и не было звериного рыка. Он, похоже, обладал феноменальной способностью доводить себя до состояния ярости за считанные мгновения, как в былые времена опытный шофер раскручивал мотор заглохшей машины несколькими резкими движениями специальной ручки. Но, выпустив из себя пар, становился еще спокойнее, чем до приступа.

– Хохол? – с несвойственной ему приветливостью спросил Мазуренко.

– Ну да, с Украины я, – уклончиво ответил Алексей.

– А чего несмело так? Раз хохол, так и скажи с гордостью: «Хохол». Ногу на носок ставь, чтобы пятку хорошо видно было, – приказал он, взяв ужасающего вида щипцы. Алексею представилось, что его сейчас будут пытать, и он отвернулся, до треска сжал челюсти, чтобы встретить эту боль.

– Сейчас больно будет, – мимоходом обронил старшина, обильно смазывая опухшее место зеленкой, – когда больно, ты что делаешь, чтобы терпеть?

Алексею показалось, что Мазуренко просто издевается над ним. Живодер-зубоскал, изучающий повадки подопытных людей, которым с любезным видом отрывает куски живого тела. В ответ он только пожал плечами и уже сцепил зубы, чтобы не вырвался предательский звук слабости. Но старшина почему-то не приступал к своей шаманской процедуре и смотрел на Алексея снизу вверх.

– Песню надо петь или стихи читать, – сказал он вдруг совершенно серьезно. – Ну, хоть вот так:

Я на гору круту, крем’яную,

Буду камiнь важкий пiдiймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пiсню веселу спiвать.

Алексей остолбенел от косноязычной, непривычно звучащей старшинской лирики. Мазуренко же заговорщицки подмигнул и, предупредив коротким «терпи», впился щипцами в опухшее место. У Алексея потемнело в глазах от боли, он увидел, как из маленького отверстия ранки сочится кроваво-гнойная сукровица. Старшина же, сосредоточенно глядя на ногу, безжалостно давил до тех пор, пока не пошла чистая, без всякой примеси, гранатового цвета, кровь. Алексей только чудом не закричал и очнулся лишь тогда, когда старшина не без иронии проронил: «Все, будешь жить, боец. Следующий!» И Алексей поковылял куда-то в сторону курилки, отчаянно моргая глазами, боясь только одного, чтобы от нестерпимой боли не выступили слезы. В голове же у него почему-то отдавались строки Леси Украинки в комично-трагическом исполнении старшины-инквизитора, прошедшего через кровавую грязь афганской войны и не забывшего звуки родной земли.

И все-таки Алексей был в это время удручен и бесконечно подавлен. Он недоумевал, как такое простое дело, такая мелочь, как наворачивание портянки, внезапно перевернуло его жизнь, сделало немощным. Его, всегда сильного, считавшего себя лучшим, лидером и победителем… Терпеть физическую боль было тяжело, но еще тяжелее было чувствовать себя выбитым из строя, не таким, как все, а физическим изгоем. В его собственном представлении это было уродство, инвалидность. Когда он шагал в тапочках, жалея свою разодранную ногу, ему мерещилось, что все вокруг смеются над ним, что всем давно опостылела его болячка, отягощающая жизнь взвода. От этого он стал дичиться окружающих, нырнул в глубины собственного «Я», еще с большим пристрастием анализируя себя и содрогаясь от отвращения к нелепой пародии на воина, которой он теперь стал.

В один из таких моментов к нему подошел Игорь.

– Закурим? – спросил он, улыбаясь своей немного кроткой и открытой улыбкой, тотчас располагающей к себе.

– Не-ет, я завязал, – решительно замотал головой Алексей, – я завязал.

– Да ладно. По одной – для настроения. И потом все. Я тоже с этой пачкой буду бросать, просто удалось в магазин сбегать, – объяснил он, и от его бесхитростности, невозмутимой открытости и простоты Алексею стало легче, в душе стал рассеиваться мрак. И его осенило: сейчас необходимо забыть все, что раньше служило нектаром для души, нужно огрубеть, сузить круг своих потребностей и желаний. Вот Игорь, простой сельский парень, с каким он на гражданке вряд ли стал бы дружить… ведь разве с таким неуклюжим парнем пойдешь на дискотеку или обсудишь с ним только что прочитанную книгу? Но сейчас как раз и нужна спасительная узость кругозора, умение смотреть только перед собой, не заглядывая в завтра и тем более в послезавтра.