По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

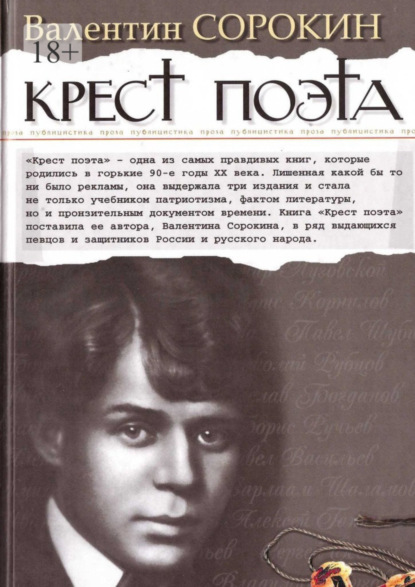

Крест поэта

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Рабочая предстала рать.

Устав таскаться

По чужим пределам,

Вернулся я

В родимый дом.

Зеленокосая,

В юбчонке белой,

Стоит береза над прудом.

Что это? Кто это? Это – совесть. Россию выбили и замучили. Нет пути назад. И лишь впереди – оклик прожитого, знак веры и воскрешения.

* * *

В июле 1925 года Есенин пишет стихотворение, в нем, как в книге, если вдуматься, рассказаны «наития» того, что случится с землею, с человеком, с Россией, когда извечная традиция человека добывать себе хлеб трудом своим и окружающую среду править и прибавлять им же, трудом своим, – ликвидируется.

Разрушение личного труда, личного присутствия в своем и в державном, замена этого личного на коллективно-бесхозное, где это личное не просто исчезает, а и осязания по себе в нас не оставляет, да еще мало – не благодарят тебя за честное личное, но и в любой момент, коли потребуется кому, пропесочат и обвинят…

Сергей Есенин с ужасом понимал: исайки и нинэли организуют «бригады» в селе и в городе, в школе и в прессе. Начнут руководить ими, холуйничать перед высшими чинами, предавать и продавать личный труд тех, кто и есть хозяин земли… Но если возделыватель поля раб – раб и правитель. Он – обманут холуями, ослеплен их усердием пропагандировать его «покровительство» и волю. Не до равенства.

«Каждый труд благослови, удача! Рыбаку – чтоб с рыбой невода, Пахарю – чтоб плуг его и кляча Доставали хлеба на года. Воду пьют из кружек и стаканов, Из кувшинок также можно пить – Там, где омут розовых туманов Не устанет берег золотить. Хорошо лежать в траве зеленой И, впиваясь в призрачную гладь, Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный, На себе, уставшем, вспоминать. Коростели свищут… коростели… Потому так и светлы всегда Те, что рано в жизни опростели Под веселой ношею труда. Только я забыл, что я крестьянин, И теперь рассказываю сам, Соглядатай праздный, я ль не странен Дорогим мне пашням и лесам. Словно жаль кому-то и кого-то, Словно кто-то к родине отвык, и с того, поднявшись над болотом, В душу плачут чибис и кулик».

Обобьют пахарю желание сеять, зарастет полоса полынью. Дом ссутулится. Дети родиться перестанут. Города людским хламом пополнятся. А труд и ратный подвиг в посмешище превратятся. Колос от земли, как человек от земли, оба – лишь к звездам растут…

Сдаю я экзамен по русской поэзии на Высших литературных курсах в 1965 году, а профессор Друзин:

– Захваливаете, захваливаете Есенина. Он не учел радости коллективного труда!..

– Колхозов?..

– Ну, ну…

– Колхозы Щипачев, Грибачев, Исаковский и Твардовский воспели, счастливцы!..

– Кхе-кхе… – увиливает профессор.

Литературные «парторги», с детства оторванные за уши от главного – горевой и нищей реальности, долдоны, ошарашенные съездовскими решениями и пленумными постановлениями, специально подбирали, «сочетали» и подавали читателю «идейно-мажорные» строки Есенина, нанося вред творчеству и образу поэта. Оболванивали. наивных. Но Есенин – выше «идейного мажора» и в тысячу раз ответственнее и нравственнее их замурзанных уголовных бород, впершихся в искусство, науку, экономику, историю и политику с револьвером: «Не согласен – застрелю!..»

С первого взрыва первого храма началось русское сползание во тьму, в междоусобицу и кровь. Все войны, последовавшие за этим взрывом, – навязанные нам войны оголтелыми «революционерами» планеты, жульем рынка… Все многомиллионные обелиски над братскими могилами – бессрочный укор нам. Выбили русский народ и растащили его по зарубежьям…

Друга Есенина, русского поэта Алексея Ганина, приговорили к расстрелу и быстро прикончили. За что? За что приговорили? И за что же прикончили? Русскому русским не быть? Сидит Есенин. В особняке у Дункан сидит. Паркет воском сияет. Зал – и ветру просторно. Свет высокий и спокойный.

Почему его не расстреляли? Разве Есенин достойнее Ганина, честнее, решительнее? Древний свет в зале и покой древний, а лада на душе нет, то пугаческим огнем заметется она, красным пожаром пропляшет по русским долам, то рязанской метелью завоет и свистом затеряется в грозных степях.

А Дункан с багряным шарфом танцует: «Есенин, Есенин!» – хохочет, а у самой слезы на крашеных ресницах горят и высыхают, тоскует увядающая красавица или чует смерть скорую, его смерть и свою смерть?

Свивается в кольца разгневанный шарф и развивается. Взлетает и падает перед Есениным змеем жарким, по-колдовски рассыпается и собирается из мелких частиц в дракона, крупного и хвостатого. Рябью заволокло взор Есенина. А Дункан танцует и приговаривает:

Гитара милая,

Звени, звени!

И звенит гитара. И друг его, еще не расстрелянный, Алеша, струны перебирает. Красный огонь мечется по залу, танцует пламя… Луначарский, лысый бабообожатель, появился и тут же исчез. Ягода открыл и закрыл двери. Блюмкин блокнот вытащил, зыркая, страницы слюнявит.

Но утих огонь. Прижалось красное пламя к сердцу поэта. Дрожит, сиротливое и ненужное. А в другом зале, Белоколонном, гроб поставлен. И тоже люстры сверкают. Но никто не танцует. И люди, люди, бедные и богатые, чумазые и щеголеватые, старые немолодые, люди движутся и движутся к огненному гробу глянуть на вождя огненного. О смерти соскучились? Или и траурная очередь – мираж?..

Москва? Берлин? Рим? Нью-Йорк? Париж? Сидит Есенин и покачивает русой головою. Москва, Москва.

Лейбман, а по литературному произведению Чекистов, а по псевдониму Троцкий, по настоящей фамилии Бронштейн, вождь революционных масс, в «Стране негодяев» – лирический герой, чья бесья тень возжелала сделаться Гамлетом:

Мне нравится околесина.

Видишь ли… я в жизни

Был бедней церковного мыша

И глотал вместо хлеба камни.

Но у меня была душа,

Которая хотела быть Гамлетом.

Хотят и хотят – не уймутся: Исайка – Есениным, а Лейба Троцкий – Гамлетом. Прочитав «Страну негодяев», Лев Троцкий, надо полагать, не остепенил аппетиты к величию укоризной и насмешками поэта. Он принял Есенина, пообещал ему содействие в открытии журнала в Ленинграде. Но душа Есенина и душа Троцкого не сольются в порыве русском.

Информация о Есенине, разумеется, постоянно доходила до Льва Троцкого. Есенин, видя кровавое перемалывание русских, бросался в трагический огонь правды, а Троцкий, видя непримиримое отношение Есенина к расправам над русским народом, зверел. Зверели и его подручные. Узел над головой поэта затягивался.

Считать же: как еврей, так враг поэта, как еврейка, так узурпаторша поэта, бессмысленно и глупо. Русские казнители не уступят казнителям еврейским, схожесть казнителей – зависть, ненависть к таланту, к совести и доброте. Да и в поклонницах и в женах поэта разоблачать лишь «чекистскую стратегию» смешно: американская разведка могла бы и помоложе Дункан подослать танцовщицу к Есенину – увезти его из России…

Исключать же в судьбе Есенина дьявольское око Троцкого и «тайные поручения» – наивь. Кровавый рассвет палачества не миновал золотой головы поэта. Страшно подумать: Гумилев, Блок, Есенин, Маяковский, Клюев, Васильев, Корнилов – самое лучшее, что дала нам русская поэзия того времени, – убраны пулей и травлей.

И вот сестра разводит,

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,

О Марксе,

Энгельсе…

Ни при какой погоде

Я этих книг, конечно, не читал.

Вот он, удел желанный

Устав таскаться

По чужим пределам,

Вернулся я

В родимый дом.

Зеленокосая,

В юбчонке белой,

Стоит береза над прудом.

Что это? Кто это? Это – совесть. Россию выбили и замучили. Нет пути назад. И лишь впереди – оклик прожитого, знак веры и воскрешения.

* * *

В июле 1925 года Есенин пишет стихотворение, в нем, как в книге, если вдуматься, рассказаны «наития» того, что случится с землею, с человеком, с Россией, когда извечная традиция человека добывать себе хлеб трудом своим и окружающую среду править и прибавлять им же, трудом своим, – ликвидируется.

Разрушение личного труда, личного присутствия в своем и в державном, замена этого личного на коллективно-бесхозное, где это личное не просто исчезает, а и осязания по себе в нас не оставляет, да еще мало – не благодарят тебя за честное личное, но и в любой момент, коли потребуется кому, пропесочат и обвинят…

Сергей Есенин с ужасом понимал: исайки и нинэли организуют «бригады» в селе и в городе, в школе и в прессе. Начнут руководить ими, холуйничать перед высшими чинами, предавать и продавать личный труд тех, кто и есть хозяин земли… Но если возделыватель поля раб – раб и правитель. Он – обманут холуями, ослеплен их усердием пропагандировать его «покровительство» и волю. Не до равенства.

«Каждый труд благослови, удача! Рыбаку – чтоб с рыбой невода, Пахарю – чтоб плуг его и кляча Доставали хлеба на года. Воду пьют из кружек и стаканов, Из кувшинок также можно пить – Там, где омут розовых туманов Не устанет берег золотить. Хорошо лежать в траве зеленой И, впиваясь в призрачную гладь, Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный, На себе, уставшем, вспоминать. Коростели свищут… коростели… Потому так и светлы всегда Те, что рано в жизни опростели Под веселой ношею труда. Только я забыл, что я крестьянин, И теперь рассказываю сам, Соглядатай праздный, я ль не странен Дорогим мне пашням и лесам. Словно жаль кому-то и кого-то, Словно кто-то к родине отвык, и с того, поднявшись над болотом, В душу плачут чибис и кулик».

Обобьют пахарю желание сеять, зарастет полоса полынью. Дом ссутулится. Дети родиться перестанут. Города людским хламом пополнятся. А труд и ратный подвиг в посмешище превратятся. Колос от земли, как человек от земли, оба – лишь к звездам растут…

Сдаю я экзамен по русской поэзии на Высших литературных курсах в 1965 году, а профессор Друзин:

– Захваливаете, захваливаете Есенина. Он не учел радости коллективного труда!..

– Колхозов?..

– Ну, ну…

– Колхозы Щипачев, Грибачев, Исаковский и Твардовский воспели, счастливцы!..

– Кхе-кхе… – увиливает профессор.

Литературные «парторги», с детства оторванные за уши от главного – горевой и нищей реальности, долдоны, ошарашенные съездовскими решениями и пленумными постановлениями, специально подбирали, «сочетали» и подавали читателю «идейно-мажорные» строки Есенина, нанося вред творчеству и образу поэта. Оболванивали. наивных. Но Есенин – выше «идейного мажора» и в тысячу раз ответственнее и нравственнее их замурзанных уголовных бород, впершихся в искусство, науку, экономику, историю и политику с револьвером: «Не согласен – застрелю!..»

С первого взрыва первого храма началось русское сползание во тьму, в междоусобицу и кровь. Все войны, последовавшие за этим взрывом, – навязанные нам войны оголтелыми «революционерами» планеты, жульем рынка… Все многомиллионные обелиски над братскими могилами – бессрочный укор нам. Выбили русский народ и растащили его по зарубежьям…

Друга Есенина, русского поэта Алексея Ганина, приговорили к расстрелу и быстро прикончили. За что? За что приговорили? И за что же прикончили? Русскому русским не быть? Сидит Есенин. В особняке у Дункан сидит. Паркет воском сияет. Зал – и ветру просторно. Свет высокий и спокойный.

Почему его не расстреляли? Разве Есенин достойнее Ганина, честнее, решительнее? Древний свет в зале и покой древний, а лада на душе нет, то пугаческим огнем заметется она, красным пожаром пропляшет по русским долам, то рязанской метелью завоет и свистом затеряется в грозных степях.

А Дункан с багряным шарфом танцует: «Есенин, Есенин!» – хохочет, а у самой слезы на крашеных ресницах горят и высыхают, тоскует увядающая красавица или чует смерть скорую, его смерть и свою смерть?

Свивается в кольца разгневанный шарф и развивается. Взлетает и падает перед Есениным змеем жарким, по-колдовски рассыпается и собирается из мелких частиц в дракона, крупного и хвостатого. Рябью заволокло взор Есенина. А Дункан танцует и приговаривает:

Гитара милая,

Звени, звени!

И звенит гитара. И друг его, еще не расстрелянный, Алеша, струны перебирает. Красный огонь мечется по залу, танцует пламя… Луначарский, лысый бабообожатель, появился и тут же исчез. Ягода открыл и закрыл двери. Блюмкин блокнот вытащил, зыркая, страницы слюнявит.

Но утих огонь. Прижалось красное пламя к сердцу поэта. Дрожит, сиротливое и ненужное. А в другом зале, Белоколонном, гроб поставлен. И тоже люстры сверкают. Но никто не танцует. И люди, люди, бедные и богатые, чумазые и щеголеватые, старые немолодые, люди движутся и движутся к огненному гробу глянуть на вождя огненного. О смерти соскучились? Или и траурная очередь – мираж?..

Москва? Берлин? Рим? Нью-Йорк? Париж? Сидит Есенин и покачивает русой головою. Москва, Москва.

Лейбман, а по литературному произведению Чекистов, а по псевдониму Троцкий, по настоящей фамилии Бронштейн, вождь революционных масс, в «Стране негодяев» – лирический герой, чья бесья тень возжелала сделаться Гамлетом:

Мне нравится околесина.

Видишь ли… я в жизни

Был бедней церковного мыша

И глотал вместо хлеба камни.

Но у меня была душа,

Которая хотела быть Гамлетом.

Хотят и хотят – не уймутся: Исайка – Есениным, а Лейба Троцкий – Гамлетом. Прочитав «Страну негодяев», Лев Троцкий, надо полагать, не остепенил аппетиты к величию укоризной и насмешками поэта. Он принял Есенина, пообещал ему содействие в открытии журнала в Ленинграде. Но душа Есенина и душа Троцкого не сольются в порыве русском.

Информация о Есенине, разумеется, постоянно доходила до Льва Троцкого. Есенин, видя кровавое перемалывание русских, бросался в трагический огонь правды, а Троцкий, видя непримиримое отношение Есенина к расправам над русским народом, зверел. Зверели и его подручные. Узел над головой поэта затягивался.

Считать же: как еврей, так враг поэта, как еврейка, так узурпаторша поэта, бессмысленно и глупо. Русские казнители не уступят казнителям еврейским, схожесть казнителей – зависть, ненависть к таланту, к совести и доброте. Да и в поклонницах и в женах поэта разоблачать лишь «чекистскую стратегию» смешно: американская разведка могла бы и помоложе Дункан подослать танцовщицу к Есенину – увезти его из России…

Исключать же в судьбе Есенина дьявольское око Троцкого и «тайные поручения» – наивь. Кровавый рассвет палачества не миновал золотой головы поэта. Страшно подумать: Гумилев, Блок, Есенин, Маяковский, Клюев, Васильев, Корнилов – самое лучшее, что дала нам русская поэзия того времени, – убраны пулей и травлей.

И вот сестра разводит,

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,

О Марксе,

Энгельсе…

Ни при какой погоде

Я этих книг, конечно, не читал.

Вот он, удел желанный