По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи (сборник)

Жанр

Серия

Год написания книги

2017

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я затронул эту тему, поскольку, не касаясь ее, невозможно говорить о личности Пастернака.

Пастернак начался для меня осенью 1943 года.

Помню, как я пытаюсь разглядеть его в полутемном углу квартирного коридора, где он возится в открытом старом шкафу со скрипящими дверцами. Кажется, он пристраивает туда свой блекло-желтый выцветший плащ и сует на полку немыслимо заношенную шляпу с отвислыми полями[17 - В этом плаще и шляпе он нарисован моим отцом в 1943 году. – В. Л.].

– А вы не знаете, скоро ли придут ваши родители?

Он стал часто появляться в нашем доме, иногда в отсутствие родителей.

– Я их дождусь, – говорил.

И терпеливо ждал, перебирая книги в отцовской библиотеке. Иногда я заставал его лежащим на коротком диване, даже не снявшим куртку и обувь. Он спал, повернувшись лицом к диванной спинке, подложив под скулу сложенные ладони, подогнув колени так, чтобы ботинки свисали над краем дивана. В лице его не было покоя, казалось, он не спит – притворяется. Пока он лежал в комнате, я, восьмилетний мальчик, ходил рассматривать его плащ и шляпу, примерял ее. Почему-то из-за этого плаща и шляпы он мне казался необычайно загадочным. Особенно завораживала его необычная фамилия – Пастернак. В моем представлении фамилия эта, больше похожая на имя пришельца из какой-нибудь неизвестной мне сказочной страны, была ему к лицу, как подошел бы бархатный берет с пушистым пером. А он вместо такого берета и длинного романтического плаща носил старую шляпу-гриб и выцветший «пыльник». И это несоответствие человеческого лица по имени Пастернак и как бы чужой ему одежды заставляло меня думать о какой-то скрываемой им печальной тайне. В общем, о каком-то «заколдованном принце». Странно, но я никогда не задумывался и не спрашивал о его возрасте. У него не было возраста, как не бывает его у дождя или у ветра.

То, что он – поэт, меня тогда совершенно не привлекало. Скорее наоборот. В моем детском представлении известные поэты – Пушкин, Лермонтов – это имена, которыми обозначаются стихи, это портреты в книжках, а вовсе не живые, реальные люди. В нашем доме – тогда говорили: «В нашем дворе» – жил поэт Корней Чуковский. Родители были с ним знакомы, при встречах долго разговаривали. Я же абсолютно не верил, что этот неряшливый громогласный старик может иметь какое-то отношение к «Мухе-цокотухе». Считал это каким-то невыясненным недоразумением. Такое мое отношение к живым поэтам распространялось еще на одного детского поэта «из нашего двора» – Сергея Михалкова, автора популярного «Дяди Степы». Но хорошо знакомый мне дядя Степа был моряком и вовсе не заикался. Михалкова я тоже держал в самозванцах. Стихи Пастернака мне тогда никто читать не предлагал, да я и не стремился.

Все это пришло позже.

Помню мою страшную обиду на маму, объяснившую, что слово «пастернак» – название одного из сортов лука. Я счел это поношением Бориса Леонидовича, почти предательством. К тому времени Пастернака я уже полюбил. Во-первых, мне казалось, что я проник в секрет его сказочной «заколдованности». Благодаря этой молчаливой, воображаемой мной причастности к его тайне Борис Леонидович стал мне дорог. Во-вторых, из-за отсутствия возраста Пастернак сразу же выпал из категории «взрослых». Он никогда не унижал меня, мальчика, наподобие других взрослых вопросами, ответы на которые – я это прекрасно видел – были им безразличны:

– Сколько тебе лет?

Или:

– Ты уже в школе учишься?

Пастернак был первым человеком, который обращался ко мне на «вы». Как я ему за это был благодарен!

И в-третьих… Борис Леонидович частенько капризничал, восхитительно и явно капризничал по мелочам: это могло касаться назначения сроков следующей встречи, выбора места за столом и прочее. И мои родители, вместо того чтобы немедленно строго осудить его за это или хотя бы пристыдить – со мной всегда поступали так, – пускались в уговоры, оборачивали все в шутку, и в конце концов все складывалось в его пользу. Это рождало у меня ребяческую надежду, что будущее моих собственных капризов не так безнадежно.

Другое дело – Зинаида Николаевна, жена Пастернака. В отношении к ней на людях Борис Леонидович вел себя не как взрослый человек, зрелый муж, а скорее как избалованный мальчик. Она часто одергивала его капризы быстрой фразочкой, произнесенной скороговоркой и не всегда понятной, – Зинаида Николаевна слегка шепелявила.

И его протяжное в ответ: «Ну Зи-и-ина!» – неизменно звучало как «Ну ма-а-ама!».

Сейчас я думаю, что Зинаида Николаевна была в его жизни, кроме матери, единственной женщиной, глубоко и верно его любившей, и это сходство в любви к нему матери и Зины прочно удерживало его в доме, в кругу семьи, где главенствовала, конечно, Зинаида Николаевна. Здесь ему все, несмотря на одергивания, позволялось, и, конечно, все прощалось. Любовь Зинаиды Николаевны, как и материнская, была лишена какой бы то ни было корысти.

Сегодня, вглядываясь в ранние семейные фотографии Пастернаков, я замечаю, что Зинаида Николаевна ко времени моего знакомства с ней внешне мало изменилась, разве что некрасиво располнела, чуть ссутулилась, но чистая линия профиля, прямой нос с красиво вырезанными ноздрями, властно выступающая нижняя губа и горячие, темные, прямо «италианские» глаза под тяжелыми веками сохранили особенную, притягательную женственность. По натуре своей человек страстный, Зинаида Николаевна умела «властвовать собою». Эти черты ее характера полностью проявлялись в игре – от карт до маджонга: ее как партнера в играх высоко ценил Маяковский, сам прирожденный игрок. Думаю, что одергивания мужа происходили в те моменты, когда, по мнению Зинаиды Николаевны, Борис Леонидович вел себя излишне азартно, настаивая на своем за общим дружеским столом.

Подтверждение верности моих впечатлений тех лет о характере отношений Бориса Леонидовича с женой я много позже обнаружил в письме Ольги Фрейденберг к Пастернаку: «Слушайся, ради бога, Зининых увещеваний и поклянись, что ты взрослый» (7.11.50).

О существовании в жизни Пастернака Ольги Ивинской я впервые услышал от Зинаиды Николаевны в один из приездов на дачу в Переделкино.

Оба Бориса – Пастернак и Ливанов – отправились на прогулку, а я остался с мамой и стал невольным слушателем такого рассказа.

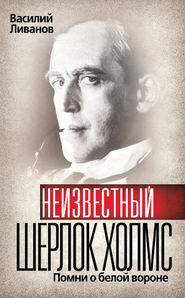

Борис Пастернак и Зинаида Нейгауз. 1950-е гг.

Не волнуйся, не плачь, не труди

Сил иссякших, и сердца не мучай.

Ты со мной, ты во мне, ты в груди,

Как опора, как друг и как случай.

(Б. Пастернак. 1931 г.)

Однажды к Зинаиде Николаевне явилась какая-то незнакомая женщина, которая доверительно и печально поведала, что Ольга Ивинская внезапно заболела, находится при смерти и желает сказать Зинаиде Николаевне последнее «прости».

Зинаида Николаевна – человек добрый и совестливый – страшно разволновалась и отправилась вслед за печальной вестницей исполнить последнюю волю умирающей любовницы своего мужа. Провожатая завела ее в комнату какой-то московской квартиры и исчезла.

В комнате, пропахшей тяжелыми лекарственными больничными запахами, на чисто застеленной кровати лежала умирающая. Тусклый свет стоящей на тумбочке в изголовье кровати настольной лампы, покрытой по абажуру платком, слабо высвечивал утопающую в подушках голову и тускло поблескивал на лекарственных пузырьках, составленных под лампой.

Умирающая слабым, прерывающимся голосом попросила Зинаиду Николаевну сесть. Опустившись на стул, Зинаида Николаевна стала напряженно вглядываться в лицо умирающей. Это лицо поразило ее своей страшной, неестественной чернотой. Возможно, эта чернота другому посетителю и добавила бы страха и правдоподобия при соприкосновении с близкой смертью. Но Зинаида Николаевна – прирожденный игрок – даже в смятении чувств умела просчитывать ходы свои и партнеров.

И когда умирающая стала лепетать о своей любви к Пастернаку, Зинаида Николаевна вдруг сорвала с абажура платок и в ярком свете лампы решительно провела концом платка по совершенно черному лицу, утопающему в подушках.

– Женя, ты представляешь? Она вымазала себе лицо сажей! Жженой пробкой, что ли… Бездарная аферистка, – заключила свой рассказ Зинаида Николаевна и, помолчав, выговорила с неподражаемой интонацией жалости и боли. – Бедный Боря!

Этой сажей Ивинская будет стараться вымазать даже память о Зинаиде Николаевне после смерти последней. Ивинская станет твердить при каждом удобном случае, что Борис Леонидович ругательски ругал свою жену и постоянно жаловался любовнице на тяготы своей семейной жизни.

В это невозможно поверить.

В письмах Пастернака к Ольге Фрейденберг и к моим родителям утверждается противоположное.

А если стареющий Пастернак и говорил о своих домашних своей любовнице те слова, которые она жаждала от него услышать, тем хуже для него, тем вернее горькое: «Бедный Боря».

Впрочем, поношений Зинаиды Николаевны нет и в письмах Бориса Леонидовича к Ивинской.

Если бы Борис Леонидович действительно не любил свою Зину, он оставил бы семью ради Ивинской, и никакие соображения добропорядочности не смогли бы его остановить. От любых укоров совести Пастернак был прочно защищен своим возведенным в абсолют эгоизмом.

Замечательный пример пастернаковского эгоизма дает Н. Вильмонт[18 - Н.Н. Вильмонт – литературовед, переводчик, друг Б. Пастернака.] в своих воспоминаниях. Вильмонт, описывая жизнь «шестисердого союза», рассказывает о том, как неожиданно куда-то запропастился шестилетний мальчик Алеша, находящийся на попечении всех трех семей этой компании. Обнаружив исчезновение Алеши, все – взрослые и дети – бросились на его поиски. «Приняли участие в поисках и Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной. Я застал их у колодца. Вооруженная багром Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича».

Ничто не могло остановить Пастернака, когда дело касалось его чувств и желаний. А если учесть, что Пастернак в приведенной ситуации объясняется в любви жене своего друга, в то время как его жена Женя[19 - Женя Пастернак – первая жена поэта. Зинаида Николаевна в то время была женой Г. Нейгауза, друга поэта.] и его друг Генрих Нейгауз заняты поисками пропавшего ребенка…

Но – таков невыдуманный Пастернак.

Дар подруг и товарок

Он пустил в оборот

И вернул им в подарок

Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки

Он порвет повода,

И какие поступки

Совершит он тогда!

(«Вакханалия»)

Надо было быть женщиной редкой душевной чистоты и стойкости, чтобы, осознавая исключительный поэтический дар Пастернака, нести тяжелый крест ничем не запятнанной любви к Борису Леонидовичу. И Зинаида Николаевна Пастернак такой женщиной была.

Можно только догадываться о переживаниях сына Пастернака Лени, особенно в последние месяцы жизни его отца, когда в многочисленных зарубежных изданиях – газетах, журналах, доходящих в переделкинский дом, – стали появляться фотографии Пастернака рядом с Ивинской и ее дочерью. Под этими фотографиями стояли хлесткие подписи, раздувающие близость этих двух особ к опальному поэту.

Что думал тогда Борис Леонидович о чувствах своего родного, преданно любящего его и Зинаиду Николаевну сына, и думал ли о нем вообще? Наверное, жестокие страдания Лени того времени ускорили его безвременную кончину. Его нашли мертвым за рулем стоящего у тротуара автомобиля – он умер от разрыва сердца. Леня, человек цельный, искренний, чуждый всякой позе, не дожил и до 40 лет.

Впрочем, что им, бесстыжим,

Пастернак начался для меня осенью 1943 года.

Помню, как я пытаюсь разглядеть его в полутемном углу квартирного коридора, где он возится в открытом старом шкафу со скрипящими дверцами. Кажется, он пристраивает туда свой блекло-желтый выцветший плащ и сует на полку немыслимо заношенную шляпу с отвислыми полями[17 - В этом плаще и шляпе он нарисован моим отцом в 1943 году. – В. Л.].

– А вы не знаете, скоро ли придут ваши родители?

Он стал часто появляться в нашем доме, иногда в отсутствие родителей.

– Я их дождусь, – говорил.

И терпеливо ждал, перебирая книги в отцовской библиотеке. Иногда я заставал его лежащим на коротком диване, даже не снявшим куртку и обувь. Он спал, повернувшись лицом к диванной спинке, подложив под скулу сложенные ладони, подогнув колени так, чтобы ботинки свисали над краем дивана. В лице его не было покоя, казалось, он не спит – притворяется. Пока он лежал в комнате, я, восьмилетний мальчик, ходил рассматривать его плащ и шляпу, примерял ее. Почему-то из-за этого плаща и шляпы он мне казался необычайно загадочным. Особенно завораживала его необычная фамилия – Пастернак. В моем представлении фамилия эта, больше похожая на имя пришельца из какой-нибудь неизвестной мне сказочной страны, была ему к лицу, как подошел бы бархатный берет с пушистым пером. А он вместо такого берета и длинного романтического плаща носил старую шляпу-гриб и выцветший «пыльник». И это несоответствие человеческого лица по имени Пастернак и как бы чужой ему одежды заставляло меня думать о какой-то скрываемой им печальной тайне. В общем, о каком-то «заколдованном принце». Странно, но я никогда не задумывался и не спрашивал о его возрасте. У него не было возраста, как не бывает его у дождя или у ветра.

То, что он – поэт, меня тогда совершенно не привлекало. Скорее наоборот. В моем детском представлении известные поэты – Пушкин, Лермонтов – это имена, которыми обозначаются стихи, это портреты в книжках, а вовсе не живые, реальные люди. В нашем доме – тогда говорили: «В нашем дворе» – жил поэт Корней Чуковский. Родители были с ним знакомы, при встречах долго разговаривали. Я же абсолютно не верил, что этот неряшливый громогласный старик может иметь какое-то отношение к «Мухе-цокотухе». Считал это каким-то невыясненным недоразумением. Такое мое отношение к живым поэтам распространялось еще на одного детского поэта «из нашего двора» – Сергея Михалкова, автора популярного «Дяди Степы». Но хорошо знакомый мне дядя Степа был моряком и вовсе не заикался. Михалкова я тоже держал в самозванцах. Стихи Пастернака мне тогда никто читать не предлагал, да я и не стремился.

Все это пришло позже.

Помню мою страшную обиду на маму, объяснившую, что слово «пастернак» – название одного из сортов лука. Я счел это поношением Бориса Леонидовича, почти предательством. К тому времени Пастернака я уже полюбил. Во-первых, мне казалось, что я проник в секрет его сказочной «заколдованности». Благодаря этой молчаливой, воображаемой мной причастности к его тайне Борис Леонидович стал мне дорог. Во-вторых, из-за отсутствия возраста Пастернак сразу же выпал из категории «взрослых». Он никогда не унижал меня, мальчика, наподобие других взрослых вопросами, ответы на которые – я это прекрасно видел – были им безразличны:

– Сколько тебе лет?

Или:

– Ты уже в школе учишься?

Пастернак был первым человеком, который обращался ко мне на «вы». Как я ему за это был благодарен!

И в-третьих… Борис Леонидович частенько капризничал, восхитительно и явно капризничал по мелочам: это могло касаться назначения сроков следующей встречи, выбора места за столом и прочее. И мои родители, вместо того чтобы немедленно строго осудить его за это или хотя бы пристыдить – со мной всегда поступали так, – пускались в уговоры, оборачивали все в шутку, и в конце концов все складывалось в его пользу. Это рождало у меня ребяческую надежду, что будущее моих собственных капризов не так безнадежно.

Другое дело – Зинаида Николаевна, жена Пастернака. В отношении к ней на людях Борис Леонидович вел себя не как взрослый человек, зрелый муж, а скорее как избалованный мальчик. Она часто одергивала его капризы быстрой фразочкой, произнесенной скороговоркой и не всегда понятной, – Зинаида Николаевна слегка шепелявила.

И его протяжное в ответ: «Ну Зи-и-ина!» – неизменно звучало как «Ну ма-а-ама!».

Сейчас я думаю, что Зинаида Николаевна была в его жизни, кроме матери, единственной женщиной, глубоко и верно его любившей, и это сходство в любви к нему матери и Зины прочно удерживало его в доме, в кругу семьи, где главенствовала, конечно, Зинаида Николаевна. Здесь ему все, несмотря на одергивания, позволялось, и, конечно, все прощалось. Любовь Зинаиды Николаевны, как и материнская, была лишена какой бы то ни было корысти.

Сегодня, вглядываясь в ранние семейные фотографии Пастернаков, я замечаю, что Зинаида Николаевна ко времени моего знакомства с ней внешне мало изменилась, разве что некрасиво располнела, чуть ссутулилась, но чистая линия профиля, прямой нос с красиво вырезанными ноздрями, властно выступающая нижняя губа и горячие, темные, прямо «италианские» глаза под тяжелыми веками сохранили особенную, притягательную женственность. По натуре своей человек страстный, Зинаида Николаевна умела «властвовать собою». Эти черты ее характера полностью проявлялись в игре – от карт до маджонга: ее как партнера в играх высоко ценил Маяковский, сам прирожденный игрок. Думаю, что одергивания мужа происходили в те моменты, когда, по мнению Зинаиды Николаевны, Борис Леонидович вел себя излишне азартно, настаивая на своем за общим дружеским столом.

Подтверждение верности моих впечатлений тех лет о характере отношений Бориса Леонидовича с женой я много позже обнаружил в письме Ольги Фрейденберг к Пастернаку: «Слушайся, ради бога, Зининых увещеваний и поклянись, что ты взрослый» (7.11.50).

О существовании в жизни Пастернака Ольги Ивинской я впервые услышал от Зинаиды Николаевны в один из приездов на дачу в Переделкино.

Оба Бориса – Пастернак и Ливанов – отправились на прогулку, а я остался с мамой и стал невольным слушателем такого рассказа.

Борис Пастернак и Зинаида Нейгауз. 1950-е гг.

Не волнуйся, не плачь, не труди

Сил иссякших, и сердца не мучай.

Ты со мной, ты во мне, ты в груди,

Как опора, как друг и как случай.

(Б. Пастернак. 1931 г.)

Однажды к Зинаиде Николаевне явилась какая-то незнакомая женщина, которая доверительно и печально поведала, что Ольга Ивинская внезапно заболела, находится при смерти и желает сказать Зинаиде Николаевне последнее «прости».

Зинаида Николаевна – человек добрый и совестливый – страшно разволновалась и отправилась вслед за печальной вестницей исполнить последнюю волю умирающей любовницы своего мужа. Провожатая завела ее в комнату какой-то московской квартиры и исчезла.

В комнате, пропахшей тяжелыми лекарственными больничными запахами, на чисто застеленной кровати лежала умирающая. Тусклый свет стоящей на тумбочке в изголовье кровати настольной лампы, покрытой по абажуру платком, слабо высвечивал утопающую в подушках голову и тускло поблескивал на лекарственных пузырьках, составленных под лампой.

Умирающая слабым, прерывающимся голосом попросила Зинаиду Николаевну сесть. Опустившись на стул, Зинаида Николаевна стала напряженно вглядываться в лицо умирающей. Это лицо поразило ее своей страшной, неестественной чернотой. Возможно, эта чернота другому посетителю и добавила бы страха и правдоподобия при соприкосновении с близкой смертью. Но Зинаида Николаевна – прирожденный игрок – даже в смятении чувств умела просчитывать ходы свои и партнеров.

И когда умирающая стала лепетать о своей любви к Пастернаку, Зинаида Николаевна вдруг сорвала с абажура платок и в ярком свете лампы решительно провела концом платка по совершенно черному лицу, утопающему в подушках.

– Женя, ты представляешь? Она вымазала себе лицо сажей! Жженой пробкой, что ли… Бездарная аферистка, – заключила свой рассказ Зинаида Николаевна и, помолчав, выговорила с неподражаемой интонацией жалости и боли. – Бедный Боря!

Этой сажей Ивинская будет стараться вымазать даже память о Зинаиде Николаевне после смерти последней. Ивинская станет твердить при каждом удобном случае, что Борис Леонидович ругательски ругал свою жену и постоянно жаловался любовнице на тяготы своей семейной жизни.

В это невозможно поверить.

В письмах Пастернака к Ольге Фрейденберг и к моим родителям утверждается противоположное.

А если стареющий Пастернак и говорил о своих домашних своей любовнице те слова, которые она жаждала от него услышать, тем хуже для него, тем вернее горькое: «Бедный Боря».

Впрочем, поношений Зинаиды Николаевны нет и в письмах Бориса Леонидовича к Ивинской.

Если бы Борис Леонидович действительно не любил свою Зину, он оставил бы семью ради Ивинской, и никакие соображения добропорядочности не смогли бы его остановить. От любых укоров совести Пастернак был прочно защищен своим возведенным в абсолют эгоизмом.

Замечательный пример пастернаковского эгоизма дает Н. Вильмонт[18 - Н.Н. Вильмонт – литературовед, переводчик, друг Б. Пастернака.] в своих воспоминаниях. Вильмонт, описывая жизнь «шестисердого союза», рассказывает о том, как неожиданно куда-то запропастился шестилетний мальчик Алеша, находящийся на попечении всех трех семей этой компании. Обнаружив исчезновение Алеши, все – взрослые и дети – бросились на его поиски. «Приняли участие в поисках и Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной. Я застал их у колодца. Вооруженная багром Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича».

Ничто не могло остановить Пастернака, когда дело касалось его чувств и желаний. А если учесть, что Пастернак в приведенной ситуации объясняется в любви жене своего друга, в то время как его жена Женя[19 - Женя Пастернак – первая жена поэта. Зинаида Николаевна в то время была женой Г. Нейгауза, друга поэта.] и его друг Генрих Нейгауз заняты поисками пропавшего ребенка…

Но – таков невыдуманный Пастернак.

Дар подруг и товарок

Он пустил в оборот

И вернул им в подарок

Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки

Он порвет повода,

И какие поступки

Совершит он тогда!

(«Вакханалия»)

Надо было быть женщиной редкой душевной чистоты и стойкости, чтобы, осознавая исключительный поэтический дар Пастернака, нести тяжелый крест ничем не запятнанной любви к Борису Леонидовичу. И Зинаида Николаевна Пастернак такой женщиной была.

Можно только догадываться о переживаниях сына Пастернака Лени, особенно в последние месяцы жизни его отца, когда в многочисленных зарубежных изданиях – газетах, журналах, доходящих в переделкинский дом, – стали появляться фотографии Пастернака рядом с Ивинской и ее дочерью. Под этими фотографиями стояли хлесткие подписи, раздувающие близость этих двух особ к опальному поэту.

Что думал тогда Борис Леонидович о чувствах своего родного, преданно любящего его и Зинаиду Николаевну сына, и думал ли о нем вообще? Наверное, жестокие страдания Лени того времени ускорили его безвременную кончину. Его нашли мертвым за рулем стоящего у тротуара автомобиля – он умер от разрыва сердца. Леня, человек цельный, искренний, чуждый всякой позе, не дожил и до 40 лет.

Впрочем, что им, бесстыжим,