По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

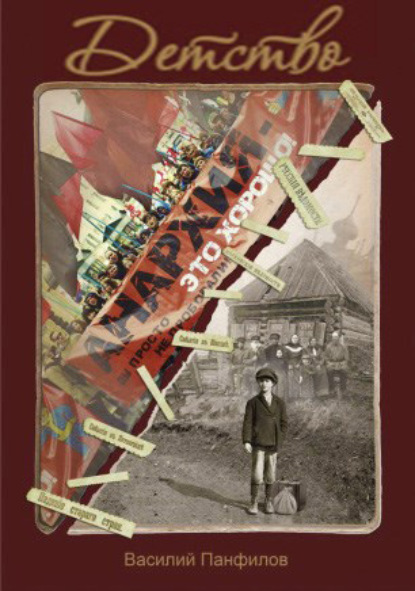

Детство

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Дряхлая, но всё ещё шустрая по необходимости, старая ведьма живо отскочила назад.

– Я вот тебе ухи… у, ирод!

Погрозив скрюченным пальцем, подойти не решилась.

– Н-но! – Иван Карпыч, тая усмешку, упал в сани и щёлкнул кнутом. Мерин послушно начал неспешное движение по деревенской улице, цокая подкованными копытами по мерзлой земле. Соседи с любопытством провожали нас взглядами, то и дело заводя разговоры.

Иван Карпыч охотно останавливался, и скоро вся деревня была в курсе происходящего. В город меня отдают, стал быть, потому как к настоящей мужицкой работе негодящий.

– Егоор! – На меня налетел заплаканный полуодетый Санька, – Дядька Иван, ну что ж вы…

Мужик только дёрнул плечами, и дружок мой отстал.

– Егор, ну ты чего? Зачем в город-то? – Запрыгнув на сани, тормошил меня Чиж, – Оставайся! Попроси тётку-то, а?!

– Неча! – Прервал его Карп Иваныч, – Сей час кнутом получишь! Не твоего ума дело, сопливец!

Санька соскочил с саней и зашагал рядом, то и дело срываясь на трусцу.

– Как же так…

Стиснув зубы, дёргаю головой в сторону Ивана Карпыча. Отстал Санька далеко за околицей, замёрзнув окончательно. Видя его заплаканный глаза, и сам разнюнился. Соскочив с саней, обнял его крепко и прошептал горячечно:

– Я вернусь, Санька! Верь! Не быстро, но вернусь! Пройдусь по деревне в лаковых сапогах, при богатом картузе и с гармонью. Пройдусь, и кланяться никому не буду, особливо тётке! Мимо пройду, как и не родня! Только тебе и бабке твоей! Будут знать!

Догнав сани, запрыгнул, и больше не оглядывался.

* * *

К железке[17 - Железной дороге.] подъехали под самый вечор. Народищу! Иван Карпыч, такой важный и осанистый в деревне, съёжился чутка и будто полинял весь, даже меньше стал. Оглянувшись на меня, он цыкнул раздражённо зубом и расправился было, но ненадолго. Первый же встреченный полицейский, и дядька снова съёжился, уже не оглядываясь на меня.

К самой станции подъезжать не стали, свернули куда-то в сторону. Пару раз спросив дорогу, заехали в скопление домишек, стоящих чуть не вплотную друг к дружке.

– Как они живут-то здесь? – Изумился я, – Даже огорода ни у кого, почитай и нет!

– В городе ещё хужей, – С каким-то злорадством отозвался Иван Карпыч, стуча кнутовищем в ворота, – Илья Федосеевич!

На стук вышел мужик с босым[18 - Бритым. Без усов и бороды.] белым лицом, на котором виднелись сизые прожилки.

– Из скопцов[19 - Общины скопцов считали, что единственным путём спасения души является борьба с плотью путём оскопления (кастрации).], что ли? – Подумалось мне, но Иван Карпыч, не брезгуя, расцеловался с ним в губы.

Гнедка дядька распрягал сам, поставив в небольшом сараюшке к овцам.

– Тесновато ему, ну да ничего, ночку перестоит, – Со смешками суетился рядом Илья Федосеевич, обдавая запахом хмельного, – Ну заходи, заходи в тепло!

Робея, захожу следом за Иван Карпычем. Эвона! Сколько господских предметов-то! Зеркало большущее, да чуть ли не в аршин

, и даже не облупившееся почти. И в рамочке с позолотой! Божечки, живут же люди!

– Твой, что ли? – Илья Федосеевич больно повернул меня к себе за плечи, – Да уж, всё как ты и говорил! Дерзкой! В чужой дом зашёл, и ни тебе перекреститься, но шапку с головы снять.

Торопливо срываю шапку и кланяюсь, полыхая стыдом.

– Да уж, – Повторил хозяин дома, отпуская меня, – тяжко такому в учении придётся. Не одну палку обломают, прежде чем в люди выйдет!

– В люди, – Вздохнул Иван Карпыч, глядя на меня с брезгой, – хоть бы как… какие там люди!

Разоблачившись наконец, Иван Карпыч принялся одарять домашних хозяина дома немудрящими деревенскими гостинцами, встреченные с плохо скрываемым равнодушием. Чувствуя это, дядька суетился лишнее и выглядел жалко.

Супруга Ильи Федосеевича, дородная Ираида Акакиевна, живо накрыла на стол и под суровым взглядом супруга, поджав губы, молча принесла хрустальный графинчик.

– Пойдём-ка, – Тронула меня за рукав хозяйка дома, глядя жалеючи, – Покормлю. С мущщинами тебе сейчас сидеть не стоит, мой Илья Федосеевич на старые дрожжи быстро-то догонится, да и Ивану Карпычу с устатку много не нужно. А тебе нечего сидеть с ними, слушать-то. Вошек-то нет?

Она быстро провела рукой по моим волосам.

– Нетути, надо же. Пойдём! Постояльцы иногда гостевают, – Рассказывала она, устраивая меня в отдельной (!) комнатке, где помещалась богатющая железная кровать, небольшой стол, сундук и два самонастоящих господских стула, гладких и блестючих, рази чутка ободранных, – а сейчас вот свободно. Илье Карпычу я кровать расстелю, а тебе и на сундуке ладно. Сейчас!

Вернувшись через несколько минут, она поставила на стол большую тарелку со снедью. Калёные яйца, кусок слегка заветревшегося окорока, да несколько кусков чуть подсохшего ситного[20 - Аршин: старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м.].

– Илья Федосеевич-то мой официянтом при буфете вокзальном служит, – С ноткой законной гордости поведала женщина, – во как! Мущщина он уважительный, так что и буфетчик к нему со всей приязнью. Господам-то в буфете только свежее подавай, вот и приносит иногда. Яйца вон калёные… ешь, ешь! Хучь все!

Она засмеялась по-доброму, и у меня на миг сжалось сердце. А может… тётка-то добрая, да и муж ейный в люди вышел! Официянт! На самой станции работает – должность имеет, значит. Не шутка! При деньгах, да ещё и снедь перепадает, бывалоча! Так может…

– А сыночек старший и вовсе, – Продолжила она, горделиво поведя плечом, – прогимназию окончил! Конторщиком устроился – к купцу Малееву, что пиленым лесом торгует.

– Да ты что, – Заполошилась она, не поняв моей внезапной вялости, – никак совсем приморило в тепле? Ну ложись, ложись!

Воркуя, она расстилала бельё на плоской крышке здоровенного сундука, попутно рассказывая про сына и удачно вышедших замуж дочек.

– Ты в нужник-то зайди, а то ночью искать почнёшь! Пойдём, провожу.

Присаживаясь в сортире, мимоходом оценил маленький дворик.

– Эка вонища здесь по весне начнётся! – Пришла в голову мысля, – Когда говно, значит, таять почнёт!

Хозяйка дома, закутавшись в шаль, дожидалась у крыльца.

– Всё? Ну давай, руки помой и ложись.

Мимолётно погладив меня по голове, Ираида Акакиевна ушла.

Ворочаясь в жарко натопленной комнате, я думал думки. Всяко думалось, не всегда доброе. Зависть злая к детям ейным – при батюшке и матушке живут, да не голодовали небось! А потом и сморило.

Посерёд ночи разбудил Иван Карпыч, пьяно добравшийся до расстеленной загодя кровати.

– Ишь ты! – Сказал он, снимая сапоги и разматывая духовитые портянки, – Наливочка-то господская, она послаще бражки-то!

Гулеванить дядька не стал и скоро захрапел.

– Я вот тебе ухи… у, ирод!

Погрозив скрюченным пальцем, подойти не решилась.

– Н-но! – Иван Карпыч, тая усмешку, упал в сани и щёлкнул кнутом. Мерин послушно начал неспешное движение по деревенской улице, цокая подкованными копытами по мерзлой земле. Соседи с любопытством провожали нас взглядами, то и дело заводя разговоры.

Иван Карпыч охотно останавливался, и скоро вся деревня была в курсе происходящего. В город меня отдают, стал быть, потому как к настоящей мужицкой работе негодящий.

– Егоор! – На меня налетел заплаканный полуодетый Санька, – Дядька Иван, ну что ж вы…

Мужик только дёрнул плечами, и дружок мой отстал.

– Егор, ну ты чего? Зачем в город-то? – Запрыгнув на сани, тормошил меня Чиж, – Оставайся! Попроси тётку-то, а?!

– Неча! – Прервал его Карп Иваныч, – Сей час кнутом получишь! Не твоего ума дело, сопливец!

Санька соскочил с саней и зашагал рядом, то и дело срываясь на трусцу.

– Как же так…

Стиснув зубы, дёргаю головой в сторону Ивана Карпыча. Отстал Санька далеко за околицей, замёрзнув окончательно. Видя его заплаканный глаза, и сам разнюнился. Соскочив с саней, обнял его крепко и прошептал горячечно:

– Я вернусь, Санька! Верь! Не быстро, но вернусь! Пройдусь по деревне в лаковых сапогах, при богатом картузе и с гармонью. Пройдусь, и кланяться никому не буду, особливо тётке! Мимо пройду, как и не родня! Только тебе и бабке твоей! Будут знать!

Догнав сани, запрыгнул, и больше не оглядывался.

* * *

К железке[17 - Железной дороге.] подъехали под самый вечор. Народищу! Иван Карпыч, такой важный и осанистый в деревне, съёжился чутка и будто полинял весь, даже меньше стал. Оглянувшись на меня, он цыкнул раздражённо зубом и расправился было, но ненадолго. Первый же встреченный полицейский, и дядька снова съёжился, уже не оглядываясь на меня.

К самой станции подъезжать не стали, свернули куда-то в сторону. Пару раз спросив дорогу, заехали в скопление домишек, стоящих чуть не вплотную друг к дружке.

– Как они живут-то здесь? – Изумился я, – Даже огорода ни у кого, почитай и нет!

– В городе ещё хужей, – С каким-то злорадством отозвался Иван Карпыч, стуча кнутовищем в ворота, – Илья Федосеевич!

На стук вышел мужик с босым[18 - Бритым. Без усов и бороды.] белым лицом, на котором виднелись сизые прожилки.

– Из скопцов[19 - Общины скопцов считали, что единственным путём спасения души является борьба с плотью путём оскопления (кастрации).], что ли? – Подумалось мне, но Иван Карпыч, не брезгуя, расцеловался с ним в губы.

Гнедка дядька распрягал сам, поставив в небольшом сараюшке к овцам.

– Тесновато ему, ну да ничего, ночку перестоит, – Со смешками суетился рядом Илья Федосеевич, обдавая запахом хмельного, – Ну заходи, заходи в тепло!

Робея, захожу следом за Иван Карпычем. Эвона! Сколько господских предметов-то! Зеркало большущее, да чуть ли не в аршин

, и даже не облупившееся почти. И в рамочке с позолотой! Божечки, живут же люди!

– Твой, что ли? – Илья Федосеевич больно повернул меня к себе за плечи, – Да уж, всё как ты и говорил! Дерзкой! В чужой дом зашёл, и ни тебе перекреститься, но шапку с головы снять.

Торопливо срываю шапку и кланяюсь, полыхая стыдом.

– Да уж, – Повторил хозяин дома, отпуская меня, – тяжко такому в учении придётся. Не одну палку обломают, прежде чем в люди выйдет!

– В люди, – Вздохнул Иван Карпыч, глядя на меня с брезгой, – хоть бы как… какие там люди!

Разоблачившись наконец, Иван Карпыч принялся одарять домашних хозяина дома немудрящими деревенскими гостинцами, встреченные с плохо скрываемым равнодушием. Чувствуя это, дядька суетился лишнее и выглядел жалко.

Супруга Ильи Федосеевича, дородная Ираида Акакиевна, живо накрыла на стол и под суровым взглядом супруга, поджав губы, молча принесла хрустальный графинчик.

– Пойдём-ка, – Тронула меня за рукав хозяйка дома, глядя жалеючи, – Покормлю. С мущщинами тебе сейчас сидеть не стоит, мой Илья Федосеевич на старые дрожжи быстро-то догонится, да и Ивану Карпычу с устатку много не нужно. А тебе нечего сидеть с ними, слушать-то. Вошек-то нет?

Она быстро провела рукой по моим волосам.

– Нетути, надо же. Пойдём! Постояльцы иногда гостевают, – Рассказывала она, устраивая меня в отдельной (!) комнатке, где помещалась богатющая железная кровать, небольшой стол, сундук и два самонастоящих господских стула, гладких и блестючих, рази чутка ободранных, – а сейчас вот свободно. Илье Карпычу я кровать расстелю, а тебе и на сундуке ладно. Сейчас!

Вернувшись через несколько минут, она поставила на стол большую тарелку со снедью. Калёные яйца, кусок слегка заветревшегося окорока, да несколько кусков чуть подсохшего ситного[20 - Аршин: старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м.].

– Илья Федосеевич-то мой официянтом при буфете вокзальном служит, – С ноткой законной гордости поведала женщина, – во как! Мущщина он уважительный, так что и буфетчик к нему со всей приязнью. Господам-то в буфете только свежее подавай, вот и приносит иногда. Яйца вон калёные… ешь, ешь! Хучь все!

Она засмеялась по-доброму, и у меня на миг сжалось сердце. А может… тётка-то добрая, да и муж ейный в люди вышел! Официянт! На самой станции работает – должность имеет, значит. Не шутка! При деньгах, да ещё и снедь перепадает, бывалоча! Так может…

– А сыночек старший и вовсе, – Продолжила она, горделиво поведя плечом, – прогимназию окончил! Конторщиком устроился – к купцу Малееву, что пиленым лесом торгует.

– Да ты что, – Заполошилась она, не поняв моей внезапной вялости, – никак совсем приморило в тепле? Ну ложись, ложись!

Воркуя, она расстилала бельё на плоской крышке здоровенного сундука, попутно рассказывая про сына и удачно вышедших замуж дочек.

– Ты в нужник-то зайди, а то ночью искать почнёшь! Пойдём, провожу.

Присаживаясь в сортире, мимоходом оценил маленький дворик.

– Эка вонища здесь по весне начнётся! – Пришла в голову мысля, – Когда говно, значит, таять почнёт!

Хозяйка дома, закутавшись в шаль, дожидалась у крыльца.

– Всё? Ну давай, руки помой и ложись.

Мимолётно погладив меня по голове, Ираида Акакиевна ушла.

Ворочаясь в жарко натопленной комнате, я думал думки. Всяко думалось, не всегда доброе. Зависть злая к детям ейным – при батюшке и матушке живут, да не голодовали небось! А потом и сморило.

Посерёд ночи разбудил Иван Карпыч, пьяно добравшийся до расстеленной загодя кровати.

– Ишь ты! – Сказал он, снимая сапоги и разматывая духовитые портянки, – Наливочка-то господская, она послаще бражки-то!

Гулеванить дядька не стал и скоро захрапел.