По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

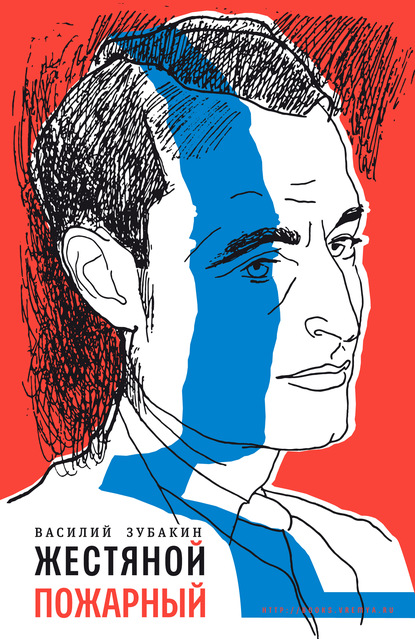

Жестяной пожарный

Серия

Год написания книги

2020

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Все эти опасные приключения происходили со мной в еврейском столичном городе Иерусалиме, жители которого смотрели на меня, отважного правдоискателя, как волк лесной на кролика. Они бы и растерзали меня, эти евреи, если б смогли, – но я не давался им в руки. Все они были коварны, и алчны, и неисправимы в своих вредоносных заблуждениях. Мало того, слепо и упрямо настаивали они на предании Иисуса лютой смерти. «Распни его!» – уговаривали они Пилата, умывающего руки. Само собою разумеется, что отношение мое к евреям, как у большинства моих сверстников, а также у многих вполне зрелых сограждан, складывалось сугубо негативное. А как могло быть иначе?! Они Христа продали и погубили, учеников его замордовали, добрались до Франции и ставят своей целью захватить наши капиталы, влияние и власть – положение нетерпимое, родина в опасности. Одним словом – «К оружию, граждане!»

Тут для правдивости картины необходимо оговориться: в Ранси и на улице Курсель до десяти примерно лет я живого еврея, а тем более покойника, в глаза не видал и судил о них по антисемитским карикатурам: нос крючком, глаза навыкат, за спиной мешок с награбленными франками. Содержимое мешка может меняться: франки на марки, марки на доллары – но суть рисунка остается неизменной в любой стране, где живут евреи, а значит, существует и антисемитизм.

С еврейскими «христопродавцами» я встретился и тесно общался годы спустя в рядах французского Сопротивления. Мы там сражались плечом к плечу за освобождение нашей родины от нацизма. Немало лет понадобилось, немало воды пополам с кровью моих боевых товарищей утекло в наших реках, пока я освободился от паучьих силков антисемитизма. Как видно, всему свое время под солнцем; древний иудей Екклесиаст не ошибся и в этом.

А теперь смело вернемся на тридцать лет назад. Кто из добрых людей рискнет утверждать, что наша жизнь непрерывно и размеренно, без пробелов и скачков взад-вперед, складывается, как якорная цепь из своих звеньев? К одним мы с любовью возвращаемся раз за разом, другие без следа выветриваются из памяти. И то, что педанту и сухарю показалось бы беспорядком, в действительности и есть ход нашей жизни: влево-вправо, с камушка на камушек, с кочки на кочку. Щурясь от солнца, с беспокойством глядим в будущее, а на сглаженных картинах прошлого, за плечом, глаза отдыхают. И в бессонном сознании всплывает вопрос: а случилось ли прошлое? А будущее – случится ли? Или все на свете – воображенная реальность и иллюзия текущего времени, мерилом которого служат придуманные людьми часовые стрелки, эти тараканьи усы на циферблате пространства, а без него, как утверждает с пеною у рта другой проницательный еврей Альберт Эйнштейн, время не существует вовсе? Действителен ли мир за окном? И действительны ли мы в мире?

Как бы то ни было, первое причастие я прошел по всем правилам, хотя свойственный мне дух противоречия не давал прочувствовать сполна, что я вкушаю от тела Христова, а не грызу пресную вафлю. Символика, увы, никогда не была моим коньком. А исповедуясь впервые в жизни, я решил немного сэкономить на правде: утаил от священника, что утром, чистя зубы, проглотил ненароком немного воды – а ведь надо было держать строгий пост. Я, стало быть, согрешил дважды: выпил воды и не признался в этом исповеднику. Кара, казалось, была неизбежна, она кралась за мной по пятам, но так и не закогтила.

Относя воспитание детей к святому отцовскому долгу, меня не спешили отдавать в школу, предпочитая домашнее начальное образование – отец сам учил меня французскому, латыни и математике, в которой благодаря своему богатому артиллерийскому навыку был настоящим докой. Но всему приходит свое время, хотя оно и несколько расплывчато на бездонном фоне Вечности; и я был отправлен в лицей Кондорсе – один из лучших, а то и самый лучший из парижских, а значит, и всех французских лицеев. И то: среди его выпускников сверкали звезды первой величины – братья Гонкур, Поль Верлен, Марсель Пруст, Жан Кокто, Тулуз-Лотрек и Жан Шарко, Луи Рено и Андре Ситроен. Это уже не говоря о таких кумирах публики, как Луи де Фюнес и Жан Маре.

Домашняя отцовская подготовка оказалась весьма эффективной – меня приняли сразу в третий класс лицея. Среди новых друзей-приятелей я был раскован и счастлив.

Замкнутое детство в замке Ранси закончилось. Будь здоров, лукавый конюх, прощай, простодушная служанка! Начиналось парижское отрочество, полное новизны, соблазнов и искушений.

2. Время соблазнов и искушений

Вот ведь что характерно: ни один из преподавателей лицея не охарактеризовал меня как хорошего или плохого ученика. Все они, без исключения, сходились во мнении, что я «способен на большее», «расхлябан», «усерден», «знания подхватываю на лету», «слишком молод, чтобы стать образцовым», «одарен», «вдумчив, но недостаточно зрел» и, наконец, «со временем могу стать очень хорошим».

Наверно, так оно и было. Мои наставники не ошибались в оценках – я не принадлежал к разряду зубрил, учился легко и, возвращаясь ночевать домой, на улицу Курсель, брался за книги: зачитанного до дыр Дюма, таинственного Мериме, неповторимого Рабле, запретного в Ранси Мопассана, от чтения которого поднимается температура тела.

За стенами лицея бурлил и благоденствовал под безоблачным небом Париж, бродили по бульварам влюбленные пары, крутились крылья мельницы над кабаре «Мулен Руж», а Пигаль была полна девушками облегченного поведения, как будто эти сладкие запретные плоды само небо щедрой рукою высыпало из рога изобилия на бессонную площадь. О близкой войне никто и не помышлял: какая война? с кем? чего ради? Парижане не желали входить в подробности международных отношений и углубляться в темные закоулки геополитики. Рдело вино на столиках кофеен и бистро, золотилось и пузырилось шампанское. Мир на земле казался устоявшимся и фундаментальным, никто не воспринимал его лишь как передышку между войнами. В борьбе за мир общество охотно разглядело бы борьбу безумцев с ветряными мельницами.

Выстрел в Сараево, отправивший на тот свет австрийского эрцгерцога Фердинанда, а заодно и его жену, не потряс Париж: никто не мог предположить, что теракт, осуществленный Гаврилой Принципом, фанатичным сербским боевиком с изъеденными туберкулезом легкими, приведет к гибели десяти миллионов солдат на полях войны, приблизившейся вплотную. Где Сараево и где Париж! Нечего паниковать, дамы и господа.

Но Россия вступилась за сербов, немцы объявили войну непрошеной защитнице, а потом и ее союзнице Франции, к горлу которой можно было дотянуться через Бельгию. И пошло-поехало…

Война! Немцы уверенно продвигались вперед, и парижане наконец-то пробудились от приятного сна жизни. Фронтовые сводки, полные, как положено, лжи и уверток, звучали в диссонанс бодрым песням и танцевальной музыке мировой столицы. Но немцы наступали, это было неоспоримо! В Кондорсе лицеисты, собираясь в пустых классах, азартно обсуждали военные новости пополам со слухами о предстоящей эвакуации Парижа. Злость к немцам, нарушившим мирную тишину существования, росла как тесто на дрожжах. Молодежь кипела гневом, самые решительные желали немедленно отправиться на войну и хорошенько проучить бошей. Но стать солдатом и получить в руки винтовку возможно было лишь по достижении двадцатилетнего возраста. Это ограничение, впрочем, не сдерживало патриотические порывы молодежи, а лишь распаляло их.

Мне, в мои четырнадцать лет, нечего было и думать о поступлении в армию: мой каланчовый рост и большие уши никого бы не обманули. Моим братьям повезло больше: Анри, едва достигнув призывного возраста, сразу записался на фронт; старший, Франсуа, еще до войны окончивший академическое военное училище Сен-Сир по кавалерийской части, после непродолжительного раздумья решил кардинально поменять направление армейской карьеры и посвятить себя новорожденной авиации. Его дети, мои племянники Жан-Анне и Бертранда, в начале 40-х служили под моим началом в нарождавшемся тогда движении Сопротивления на юге Франции, а с самим Франсуа, к обоюдной радости, я встретился, совершенно случайно, в смертельно опасной боевой ситуации: брат уже вторую войну отважно воевал за освобождение родины. Но все это случится впереди, впереди, спустя время! А пока что моя семья вела себя достойно в условиях военного времени, и даже семидесятилетний папа?, не колеблясь, решил вернуться в строй и был направлен в Версаль командовать гарнизоном. Один я очутился за бортом военно-патриотических событий и был неформально причислен к рядовым необученным солдатам «второй тыловой линии». Что это такое, никто толком не знал, но сама эфемерная принадлежность к солдатам хоть второй, хоть двадцать второй линии внушала нам чувство востребованности в борьбе с оккупантами. И это было лучше, чем ничего.

В самый разгар панических слухов о приближении немцев мы с моей сестрой Луизой эвакуировались из Парижа в центр страны, в Бурж. Там от украшенного пышной ассирийской бородой мэра я и узнал, что солдаты тыловой линии очень необходимы в Бурже: мы будем помогать сиделкам в госпитале для раненных на фронте, раздавать конфетки детям и старикам и делать другие добрые дела. Именно добрые дела, а не стрельба и кинжальные ночные вылазки непременно приблизят, по словам мэра, человека сугубо штатского, нашу военную победу. Хотелось бы в это верить, сидя в тылу, в долине Луары.

Бурж не только центр и не только тыл. Бурж – сердце Франции и ее душа. Символично, что именно здесь я очутился в дни всеобщей паники, растерянности и страха перед будущим. Париж под угрозой захвата врагом и оккупации – что может быть страшней! Но Бурж с его великолепным старинным собором, с его каменными площадями – свидетельницами нашего славного национального прошлого – выпрямлял согнувшегося человека, освобождал от преждевременной печали и дурных предчувствий. Бурж, как и встарь, звал французов к борьбе и победе, а не к отступлению и проигрышу.

В Бурже я получил нарукавную повязку – красный крест на белом фоне. Казалось бы, большое дело – нарукавная повязка! Не ружье, не граната – кусок тряпки с красным крестом. И вот эта грошовая опознавательная повязка делала из штатского оболтуса, беженца существо более высокого порядка – тылового солдата, причастного к общенациональным усилиям в борьбе с врагом. Так бывает – пустой знак, деталь одежды, искривляет и без того ирреальную действительность в лучшую или худшую сторону, и люди без раздумий воспринимают это изменение как должное.

На железнодорожной станции мы встречали раненых, провожали их в госпиталь, играли с ними в карты и домино. Глядя на культи и кровавые бинты, мы чувствовали себя почти как на фронте, в окопах, под огнем. И раненые смотрели на нас, с нашими повязками, как на спасителей, облегчающих страдания; через несколько дней после начала больничной работы нам и страдальцам уже не хватало друг друга. Даже увидев своими глазами в госпитальном корпусе жуткие последствия фронта, я не боялся войны. Под опекой мэра с ассирийской бородой, в кругу подростков-белоповязочников меня тянуло оставаться самим собой и не плыть спокойно по течению тылового бытия «второй линии». Иногда по вечерам я пытался описать разнообразные события минувшего дня и даже заносил наброски в блокнот, но дальше этого дело не шло. Весь мир в моих глазах представал зыбким и иллюзорным, кроме одной-единственной реалии – войны. Я хотел на войну.

Но хотеть – это еще не значит мочь. С этой максимой трудно смириться, но и игнорировать ее бессмысленно. Вместо фронтовой полосы я, как только боевая обстановка стабилизировалась и немцы больше не угрожали Парижу, был отправлен из Буржа в Версаль и определен в иезуитский лицей Святой Женевьевы для продолжения учебных занятий. Война меж тем продолжалась, перетекая в фазу застывшего окопного сидения под артиллерийским огнем и облаками ядовитых газов; десятки тысяч солдат «первой линии» покорно гибли от ранений и болезней.

А школьные занятия шли своим чередом, разве что учителя стали менее придирчивы, а ученики, зараженные бациллой военного разгильдяйства, – менее усидчивы. Я много читал, особый мой интерес, в соответствии с законами возраста, вызывали книжки с откровенными любовными сценами. Я жаждал любви, черт побери! Светлой, но вместе с тем и непременно чувственной. Слоняясь по улицам, я довольно-таки бесцеремонно заглядывал в лица встречных девиц и дам и строил авантюрные планы, один другого волшебней. Все тут было: ночные свидания и нежные признания… Такие пылкие картины немало меня изнуряли.

И вот гром грянул: я зашел от нечего делать в универмаг, увидел продавщицу за прилавком и влюбился. С первого взгляда, с ног и по уши! Такого со мной еще никогда не приключалось – голова шла кругом, страсть облизывала меня и опаляла, как языки пламени корчащегося на костре грешника. Продавщица глядела на меня с доброжелательным любопытством. На ватных ногах я доплелся до прилавка, проблеял пустые слова приветствия и представился: «Эммануэль д’Астье».

Ее звали Марта. И были свидания, и были признания. После первых же объятий и бездонных поцелуев, далее которых дело не двинулось, я как честный молодой влюбленный предложил девушке руку и сердце. И Марта ответила мне согласием. Так мы стали, в собственных глазах, женихом и невестой. Свидания и объятия продолжались, мои восторженные руки без устали бродили по заповедным уголкам разгоряченного тела Марты – и тут бы ей проявить девичью инициативу, но она почему-то этого не делала. Может, она в душе была ревностной католичкой и считала, что ее тело – храм, войти в который мне будет дозволено лишь после брачной церемонии… Не знаю, что она там считала, мне было не до расспросов.

Наша любовь была роскошно декорирована садами Версаля. Бродя по их аллеям, мы чувствовали себя отважными героями романов Дюма, которых не за горами ждало великое и славное будущее. Да что там литературные герои! На фоне великолепного паркового ландшафта, этого почти неправдоподобного творения «короля садовников, садовника королей» Ленотра, застенчивая до слез Марта вольно воображала себя любимой фавориткой Людовика Четырнадцатого, а я, заведя мою продавщицу в укромный грот, усадив ее к себе на колени и дав волю рукам, смело ощущал себя хозяином грота, и фонтанов, и дворца – самим королем.

Я жил, словно в сладком тумане, совершенно ирреальном. Да и Марта в том тумане была не более чем иллюзией – до той, во всяком случае, поры, пока она не проявит в конце концов этой самой отважной инициативы, распахнет двери храма и даст мне почувствовать, что на вершине доступного нам мгновенного блаженства наше Время утрачивает очертания, рассыпается в прах и воссоединяется с Вечностью.

Не знаю, не знаю… Слухи вместе с нами бродили по садам и улицам Версаля, иногда они даже опережали нас, и мы вприпрыжку бежали за ними следом. Они мне не мешали – от счастья я был на седьмом небе, иллюзорном, впрочем, вдоль и поперек, снизу доверху, как и все остальное в нашем мире. Все, кроме, как я уже отметил, войны.

Слухи не признают границ, не знают ни стен, ни замков – они, пожалуй, наиболее свободное явление в человеческом обществе с его куцей свободой, выдаваемой за новейшее достижение цивилизации. Слухи беспрепятственно просочились и в армейскую комендатуру, и я был незамедлительно вызван на ковер к начальнику гарнизона майору Раулю д’Астье, моему отцу. Отец начал разговор по-военному строго и безапелляционно.

– Мне все известно, – сказал майор. – Я приказываю тебе немедленно расстаться с этой торговкой.

– Но я пообещал на ней жениться! – привел я аргумент в свою пользу.

– Это ты сам придумал жениться? – спросил майор. – Или она вымогала предложение и обдурила тебя?

– Сам, – признал я.

– Ну раз сам придумал, – решил майор, – сам и передумаешь.

– Я ее люблю! – не смирился я.

– Любить, – посуровел барон, – это знать. Что ты знаешь о торговке, Эммануэль?

– Всё! – сказал я.

– Комиссар полиции доложил мне, – сказал начальник гарнизона, – что она на десять лет старше тебя, что мать ее пьяница, а отец бросил семью и скрывается неизвестно где. Она тебе про это рассказывала?

– Нет, – сказал я. – Мы говорили о других вещах.

– Я женился в двадцать семь, – продолжал отец, пропуская мимо ушей мои возражения, – а тебе нет и семнадцати. Прежде чем идти под венец, я навел о невесте, графине Монталиве, необходимые справки. И наша жизнь, как тебе известно, сложилась счастливо.

– Но… – попытался я занять линию обороны.

– Никаких «но»! – отрубил майор. – Дело решено! Если ты вздумаешь вилять, торговку выгонят с работы и выселят из города. Ясно?

Вот тебе и свобода воли, вот тебе и цивилизация.

– Я хотя бы должен объяснить Марте, что случилось, – выдавил я из горла режущие, как битое стекло, слова. – Нам нужно встретиться. Это дело чести.

– Разрешаю! – сказал начальник гарнизона.

Наша встреча была полита слезами. Мы договорились видеться впредь по воскресеньям в маленькой церквушке, вдали от любопытных глаз.

– Мой отец старый человек, – утешал я подавленную ужасными новостями Марту. – Как только он умрет, мы обязательно поженимся.

Но такая размытая перспектива, вместе с моими утешениями, отнюдь не радовала влюбленную Марту. Она вполне допускала, что мой отец, барон, окажется долгожителем, и, таким образом, наш брак переместится из неопределенной перспективы в определенно долгосрочную. Чему ж тут было радоваться?

«Время – лучший врач» – это чистая правда, не в обиду будет сказано последователям Гиппократа. Время осушает слезы горя, лечит тело и душу. Может быть, на этом стоит мир – хотя бы одной ногой… Во всяком случае, воскресные походы в церковь на тайные свидания с Мартой становились все менее регулярными. Весной я поехал навестить свою сестру в Нормандию и там, на побережье, на песчаном пляже, вдруг открыл, что вокруг меня существуют и другие девушки, помимо моей торговки с ее неприступным храмом, и что многие весенние барышни ни в чем не уступают Марте, оставшейся в Версале, а некоторые даже превосходят ее кое в чем. Это открытие освободило меня от сладкого груза недавнего прошлого и восторженных клятв, и я, правду говоря, с облегчением сбросил путы воспоминаний. Прощай, Марта! Спасибо за любовь! Я запомню тебя навсегда, если только не забуду.

Отец из своего штабного кабинета зорко наблюдал за моим повзрослением. Продолжалась война, вся семья должна была возложить свои дары к алтарю отечества. Франсуа летал, подобно ястребу, в грозовых облаках сражений, Анри продвигался по пехотной части, не говоря уже о нашем престарелом отце, принявшем под свою команду версальский гарнизон. Один я, переступив семнадцатилетний рубеж, еще не определился, не поменял партикулярную одежду на военную форму и не привел буйную штатскую прическу в соответствие с солдатскими требованиями. Отец не намерен был долго терпеть такое нарушение семейных традиций, да я и сам тяготился создавшейся ситуацией. Живость характера и неодолимая тяга к новым впечатлениям не давали мне пойти по проторенным следам Франсуа и Анри. Получив одобрение отца, я решил посвятить себя службе в военно-морском флоте, где один лишь Жан Эдмон-Эдуард – наш брат-первенец, умерший от болезни двадцати четырех лет от роду, – дослужился до офицерского звания в самом начале века. Больше никто из д’Астье – со времени спуска на воду первого французского корабля и появления нашей семьи в анналах истории – близко к морю не подходил. Этот пробел в семейной летописи, который необходимо было восполнить, неописуемо меня увлекал – я видел себя на капитанском мостике боевого фрегата, у штурвала, с подзорной трубой в руке. Так я заменю на флоте моего покойного брата и как бы верну его к жизни.

Значит, Военно-морская академия, выпускающая морских офицеров! Вход в нее для абитуриентов, желающих посвятить себя увлекательной и опасной морской жизни, ограничивали строгие вступительные экзамены с уклоном в математическую науку. Не такие строгие, как до начала войны, когда запросы флота в свежей крови не были столь остры, но и сейчас достаточно требовательные: приобщение к миру моря оплачивалось знанием точных наук и их малопонятных законов. Эти знания должны были гарантированно обеспечить высокий профессиональный уровень флотских офицеров. Такой взвешенный подход вызывал во мне изрядные сомнения, но ради достижения заветной цели я, прирожденный гуманитарий, готов был с головой погрузиться в изучение точных наук. Бросив вызов вялотекущему времени, я решил, оставаясь в глухих стенах лицея Святой Женевьевы, осилить подготовительный курс для поступления в Морскую академию не за два отведенных на это в обычных условиях года, а вдвое быстрей – за год. Не отдавая себе в этом отчета, я спешил жить. Я, строго говоря, всю жизнь спешил заглянуть за ближайший поворот.