По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

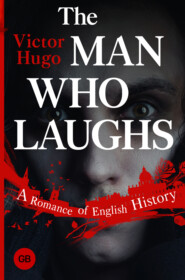

Человек, который смеется

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса.

Провансалец подкидывал куски торфа под чугунный котел в камбузе и варил похлебку.

Эта похлебка напоминала собой «пучеро», но только говядину заменяла в ней рыба; провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие, нарезанные квадратиками ломтики сала и стручья красного перца, что было уступкой со стороны любителя bouillabaisse[39 - Род рыбной солянки (фр.).] любителям olla podrida[40 - Горячий винегрет – национальное испанское блюдо из мяса, овощей и пряностей (исп.).]. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер.

Занимаясь стряпней, провансалец то и дело подносил ко рту горлышко фляги и прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивняком; такие фляги носили на ремне у пояса, почему они и назывались «поясными флягами». Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены содержания: протоптанная тропинка, изгородь; меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади; время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно.

Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в сомбреро.

Старика этого, скорее всего, можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, на которых стерлись все признаки национальности; он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась тонзурой. Проходя мимо изваяния Пресвятой Девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию, одеяние из коричневой дорчестерской саржи, потертое и рваное, распахиваясь, приоткрывало кафтан, плотно облегавший тело и застегнутый, наподобие сутаны, до самого горла. Его руки сами собой складывались как бы для молитвы. Цвет лица у него был мертвенно-бледный: лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски. Это старческое лицо отражало странное душевное состояние – результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно к добру и к злу; внимательный наблюдатель разгадал бы, что этот человек способен опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что он изведал и предвкушение зла, заранее рассчитав его последствия, и опустошенность, следующую за его совершением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать – чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, – что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым, что с первого же взгляда бросалось в глаза, ибо ученость была запечатлена во всех его движениях, даже в складках плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречившую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, – лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы побелели на висках. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой; высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление, уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его глаз можно было уловить отблеск души, отдающей себе отчет в окружающем ее мраке и знающей, что такое угрызения совести.

Время от времени главарь шайки, человек грубый и порывистый, быстро ходивший по палубе, подскакивал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается с ночью.

III

Встревоженные люди на тревожном море

Два человека на судне были озабочены: старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки; судохозяин был озабочен видом моря, старик – видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки, старику же внушало опасение то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч.

Был тот сумеречный час, когда еще светло, но в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды. Дали выглядели необычно. Туман принимал самые разнообразные формы.

Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем.

Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил такелаж. Не дожидаясь, когда судно обогнет мыс, он осмотрел швиц-сарвени, убедился, что нижние ванты хорошо натянуты, и подтянул шкоты у марса – необходимая предосторожность для человека, рассчитывающего идти на всех парусах.

Нос урки – в этом заключался ее главный недостаток – зарывался в воду на полвара глубже, чем корма.

Хозяин то и дело переходил от путевого к главному компасу, стараясь определить скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала дул бейдевинд, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и отклонял немного судно от намеченного курса. Он сам становился у руля, по-видимому не надеясь на других и считая, что он один может обеспечить наибольшую скорость хода.

Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движение судна, казалось, что урка идет под бо?льшим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейдевинд, но настоящее направление ветра можно определить, только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса.

Он правил судном осторожно и в то же время смело: брасопил реи, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шла урка, и, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, старался, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.

Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды в Поясе Ориона; эти три звезды носят название Трех волхвов, и в старину испанские лоцманы говаривали: «Кто видит Трех волхвов, тому недалеко и до Спасителя».

Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика:

– Не видно ни Полярной звезды, ни Антареса, несмотря на его ярко-красный цвет. Ни одной звезды на небе.

Остальных беглецов это, казалось, не тревожило.

Однако, когда прошел первый порыв радости, вызванный бегством, все почувствовали на себе ледяное дыхание ветра, напоминавшее о том, что стоит январь и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно: она была слишком мала и к тому же загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки – экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе – лишение, в сущности, небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон.

Впрочем, в этот вечер, как мы только что сказали, небо было беззвездно.

Уроженец Лангедока и генуэзец в ожидании ужина примостились рядом с женщинами у мачты, под брезентом, который им бросили матросы.

Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода.

Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую в Америке называют «восклицателем», на этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин обратился к нему:

– Etcheco ja?na!

Эти два баскских слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания.

Владелец урки пальцем указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев:

– Горный земледелец! Что это за человек?

– Человек.

– На каких языках он говорит?

– На всех.

– Что он знает?

– Все.

– Какую страну он считает своей родиной?

– Никакую и все.

– Кто его бог?

– Бог.

– Как ты его зовешь?

– Безумцем.

– Повтори: как ты его зовешь?

– Мудрецом.

– Кто он в вашей шайке?

– То, что он есть.

– Главарь?

– Нет.

– Кто же он в таком случае?

– Душа.

Главарь шайки и хозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли; вскоре после этого «Матутина» вышла из залива.

Провансалец подкидывал куски торфа под чугунный котел в камбузе и варил похлебку.

Эта похлебка напоминала собой «пучеро», но только говядину заменяла в ней рыба; провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие, нарезанные квадратиками ломтики сала и стручья красного перца, что было уступкой со стороны любителя bouillabaisse[39 - Род рыбной солянки (фр.).] любителям olla podrida[40 - Горячий винегрет – национальное испанское блюдо из мяса, овощей и пряностей (исп.).]. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер.

Занимаясь стряпней, провансалец то и дело подносил ко рту горлышко фляги и прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивняком; такие фляги носили на ремне у пояса, почему они и назывались «поясными флягами». Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены содержания: протоптанная тропинка, изгородь; меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади; время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно.

Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в сомбреро.

Старика этого, скорее всего, можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, на которых стерлись все признаки национальности; он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась тонзурой. Проходя мимо изваяния Пресвятой Девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию, одеяние из коричневой дорчестерской саржи, потертое и рваное, распахиваясь, приоткрывало кафтан, плотно облегавший тело и застегнутый, наподобие сутаны, до самого горла. Его руки сами собой складывались как бы для молитвы. Цвет лица у него был мертвенно-бледный: лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски. Это старческое лицо отражало странное душевное состояние – результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно к добру и к злу; внимательный наблюдатель разгадал бы, что этот человек способен опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что он изведал и предвкушение зла, заранее рассчитав его последствия, и опустошенность, следующую за его совершением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать – чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, – что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым, что с первого же взгляда бросалось в глаза, ибо ученость была запечатлена во всех его движениях, даже в складках плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречившую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, – лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы побелели на висках. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой; высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление, уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его глаз можно было уловить отблеск души, отдающей себе отчет в окружающем ее мраке и знающей, что такое угрызения совести.

Время от времени главарь шайки, человек грубый и порывистый, быстро ходивший по палубе, подскакивал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается с ночью.

III

Встревоженные люди на тревожном море

Два человека на судне были озабочены: старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки; судохозяин был озабочен видом моря, старик – видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки, старику же внушало опасение то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч.

Был тот сумеречный час, когда еще светло, но в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды. Дали выглядели необычно. Туман принимал самые разнообразные формы.

Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем.

Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил такелаж. Не дожидаясь, когда судно обогнет мыс, он осмотрел швиц-сарвени, убедился, что нижние ванты хорошо натянуты, и подтянул шкоты у марса – необходимая предосторожность для человека, рассчитывающего идти на всех парусах.

Нос урки – в этом заключался ее главный недостаток – зарывался в воду на полвара глубже, чем корма.

Хозяин то и дело переходил от путевого к главному компасу, стараясь определить скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала дул бейдевинд, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и отклонял немного судно от намеченного курса. Он сам становился у руля, по-видимому не надеясь на других и считая, что он один может обеспечить наибольшую скорость хода.

Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движение судна, казалось, что урка идет под бо?льшим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейдевинд, но настоящее направление ветра можно определить, только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса.

Он правил судном осторожно и в то же время смело: брасопил реи, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шла урка, и, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, старался, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.

Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды в Поясе Ориона; эти три звезды носят название Трех волхвов, и в старину испанские лоцманы говаривали: «Кто видит Трех волхвов, тому недалеко и до Спасителя».

Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика:

– Не видно ни Полярной звезды, ни Антареса, несмотря на его ярко-красный цвет. Ни одной звезды на небе.

Остальных беглецов это, казалось, не тревожило.

Однако, когда прошел первый порыв радости, вызванный бегством, все почувствовали на себе ледяное дыхание ветра, напоминавшее о том, что стоит январь и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно: она была слишком мала и к тому же загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки – экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе – лишение, в сущности, небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон.

Впрочем, в этот вечер, как мы только что сказали, небо было беззвездно.

Уроженец Лангедока и генуэзец в ожидании ужина примостились рядом с женщинами у мачты, под брезентом, который им бросили матросы.

Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода.

Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую в Америке называют «восклицателем», на этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин обратился к нему:

– Etcheco ja?na!

Эти два баскских слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания.

Владелец урки пальцем указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев:

– Горный земледелец! Что это за человек?

– Человек.

– На каких языках он говорит?

– На всех.

– Что он знает?

– Все.

– Какую страну он считает своей родиной?

– Никакую и все.

– Кто его бог?

– Бог.

– Как ты его зовешь?

– Безумцем.

– Повтори: как ты его зовешь?

– Мудрецом.

– Кто он в вашей шайке?

– То, что он есть.

– Главарь?

– Нет.

– Кто же он в таком случае?

– Душа.

Главарь шайки и хозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли; вскоре после этого «Матутина» вышла из залива.