По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

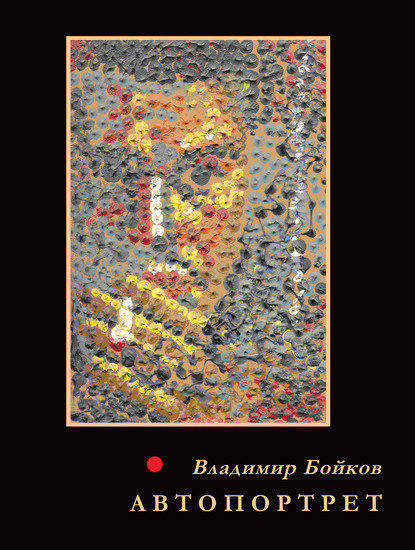

Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Метят ласковые жала

все слезами затопить.

Шалью белой облипает,

нежным зверем льнет к жилью,

и в дверях не отступает,

тянет песенку свою.

Утихает на порожке,

растворяется в тепле,

лишь серебряные крошки

оседают на стекле.

Это все, что на бумаге

остается от меня,

да и то боится влаги,

а точней сказать – огня…

Морок вьюги изнебесной

завился в семи ветрах:

чуть вздохни – и слезкой пресной

обернется на губах.

Мысли, как снежные вихри:

прилетают и распадаются в прах,

возникают и уносятся прочь.

Я ушел.

В себя.

Далеко.

Знаю, как тебе со мной

рядом кутать одиноко

плечи в шарфик шерстяной.

Но не горько, а скорее

терпеливо и светло,

чашкой с чаем руки грея,

в мутное глядишь стекло.

Там, за ним, с исходом ночи,

словно разом вслух сказать,

звезды наших одиночеств

начинают исчезать.

Воет снегоочиститель,

в чашке чай давно остыл.

Как легко в мою обитель

я тебя переместил!

Если впрямь придешь ко мне ты —

не столкнись сама с собой,

не сожги моей планеты,

грезы этой голубой.

Вплавлена синева

в разводы инея:

эмаль по серебру.

Чувствуется, вот нагрянет

марта первое число,

запуржит, и забуранит,

и залепит все стекло.

Как часам в железном беге

износится суждено,

так исчезнет в белом снеге

то, что снегом рождено, —

и навеки белый профиль

за завьюженным окном

сгинет в царстве белых кровель

с белогривым скакуном.

Но качнется чуть подкова

рядом с дверью на гвозде,

как тоска очнется снова

на грунтованном холсте,

и какой бы слов разъятье

звучностью ни пронизать,

вся их музыка – проклятье,

если некому сказать.

Тянет свежестью —

белья ли, газет ли —

от надтаявшего снега.

Книгочийствую ночами,

связью терпкой упоен

будней наших с мелочами

вязью писанных времен.

Мыслей чаша круговая

переходит от судеб

к судьбам, суть передавая:

как вода, как черный хлеб,

жизнь сладка!

Тому порукой

мука трудная моя,

от которой и с подругой

легкой нет мне забытья.

Перышко еще от птицы

вечности не принесло,

и в конце еще страницы

не проставлено число,

и картонке на мольберте

весь не отдан непокой,

все слезами затопить.

Шалью белой облипает,

нежным зверем льнет к жилью,

и в дверях не отступает,

тянет песенку свою.

Утихает на порожке,

растворяется в тепле,

лишь серебряные крошки

оседают на стекле.

Это все, что на бумаге

остается от меня,

да и то боится влаги,

а точней сказать – огня…

Морок вьюги изнебесной

завился в семи ветрах:

чуть вздохни – и слезкой пресной

обернется на губах.

Мысли, как снежные вихри:

прилетают и распадаются в прах,

возникают и уносятся прочь.

Я ушел.

В себя.

Далеко.

Знаю, как тебе со мной

рядом кутать одиноко

плечи в шарфик шерстяной.

Но не горько, а скорее

терпеливо и светло,

чашкой с чаем руки грея,

в мутное глядишь стекло.

Там, за ним, с исходом ночи,

словно разом вслух сказать,

звезды наших одиночеств

начинают исчезать.

Воет снегоочиститель,

в чашке чай давно остыл.

Как легко в мою обитель

я тебя переместил!

Если впрямь придешь ко мне ты —

не столкнись сама с собой,

не сожги моей планеты,

грезы этой голубой.

Вплавлена синева

в разводы инея:

эмаль по серебру.

Чувствуется, вот нагрянет

марта первое число,

запуржит, и забуранит,

и залепит все стекло.

Как часам в железном беге

износится суждено,

так исчезнет в белом снеге

то, что снегом рождено, —

и навеки белый профиль

за завьюженным окном

сгинет в царстве белых кровель

с белогривым скакуном.

Но качнется чуть подкова

рядом с дверью на гвозде,

как тоска очнется снова

на грунтованном холсте,

и какой бы слов разъятье

звучностью ни пронизать,

вся их музыка – проклятье,

если некому сказать.

Тянет свежестью —

белья ли, газет ли —

от надтаявшего снега.

Книгочийствую ночами,

связью терпкой упоен

будней наших с мелочами

вязью писанных времен.

Мыслей чаша круговая

переходит от судеб

к судьбам, суть передавая:

как вода, как черный хлеб,

жизнь сладка!

Тому порукой

мука трудная моя,

от которой и с подругой

легкой нет мне забытья.

Перышко еще от птицы

вечности не принесло,

и в конце еще страницы

не проставлено число,

и картонке на мольберте

весь не отдан непокой,