По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка

Автор

Жанр

Серия

Год написания книги

2013

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вот вам и первая загадка солженицынского ареста: какой версии верить – авторской или той, что рассказали ординарец и супруга арестованного? Железной или бархатной? Уместно заметить, что такие загадки и дальше часто встречаются в биографии нашего героя. Например, с июля 1947 года до мая 1950-го он находился в спецтюрьме «Марфино» в районе Останкино. Вдруг, рассказывает с его слов Н. Решетовская, «19 мая «совершенно неожиданно» муж уехал из Марфино. Писал, что не думал, что это произойдет так скоро, что ему очень хотелось «прожить там до будущего лета». Желание вполне понятное, ибо это была весьма привилегированная тюрьма.

«Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным», – писал он мне», – продолжает бывшая жена. Но если так, если «шаг за шагом», то, во-первых, почему же ранее говорилось о полной неожиданности «отъезда»? Во-вторых, что это за «обстоятельства»? в чем их суть? какого они характера? Неизвестно. Тайна. А ведь именно они, выходит, оказались причиной «отъезда». Такова первая версия.

«В другом письме, написанном уже не мне, – читаем дальше у Решетовской, – он объяснил свой отъезд тем, что просто перестал работать». Это вторая версия. Человека просто выставили за безделье и саботаж. Но тогда непонятно, почему он уверял жену, будто уехал «вполне по-хорошему».

«Мне известна еще одна версия Солженицына по поводу того же, сообщенная им Леониду Власову, – вспоминает жена. – Он оказался жертвой спора двух начальников, которые «не поделили его между собой», и старший, наделенный властью, послал его «на такую муку»… Очень красивая версия, но она решительно противоречит второй: кому нужен бездельник? кто захочет затевать спор из-за саботажника? Кроме того, в этой тюрьме, являвшейся научно-исследовательским институтом, занимались секретными проблемами связи, а Солженицын никогда не имел к ним никакого отношения по причине полной неосведомленности в них, – чего ж из-за такого спеца спорить?

Итак, перед нами уже не две, как в случае с арестом, а три совершенно разные версии одного и того же события, и в отличие от версий ареста все они принадлежат самому Солженицыну, рассказаны им трем разным людям. Столь многогранен, сложен и духовно богат этот человек.

Какой же версии верить? Последняя из них, как уже сказано, выглядит не менее красиво, чем легенда о гении древности: «Спорили семь городов за честь быть отчизной Гомера…» Но, увы, она совершенно неубедительна, ибо наш Гомер в вопросах связи ни бэ ни мэ. Весьма легковесна и вторая версия: уж где-где, а в тюрьме-то, даже в самой привилегированной и либеральной, есть средства заставить работать обнаглевшего лодыря. Остается третья, все объясняющая какими-то таинственными «обстоятельствами», нарастающими шаг за шагом. Скорее всего тут-то собака и зарыта. Эта версия появилась первой, а первый порыв, как известно, почти всегда правдив или близок к этому. А то, что человек ни сразу, ни потом не счел возможным объяснить суть «обстоятельств» даже родной жене, говорит об их серьезности. Словом, загадка локализована, однако осталась не раскрыта.

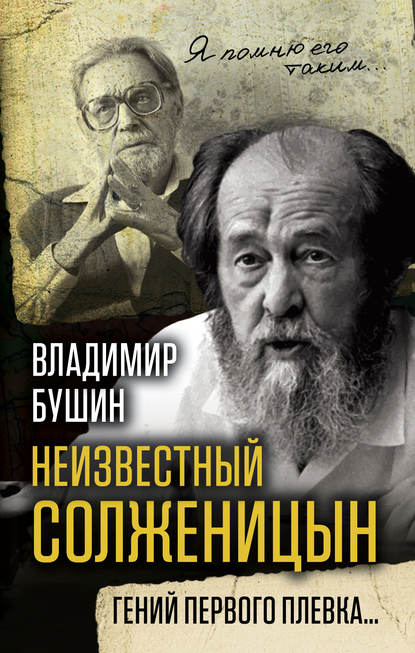

Александр Солженицын вскоре после первого ареста. 1940-е гг.

«Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим – все перекромсано. И говорят – от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него»

(Александр Солженицын)

Но, между прочим, различия в версиях, как было с версиями ареста, в иных случаях не столь уж и важны. Здесь для понимания человеческой сути действующих лиц гораздо содержательнее различие между характерами их рассказов о происшедшем. В самом деле, как много говорит нам непохожесть спокойно-иронического, добродушно-обыденного рассказа Достоевского на рассказ Солженицына то истерически взвинченный, то величественный и жуткий, подобно картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи» с ее поистине близким дыханием смерти.

К слову сказать, различие между двумя рассказами еще и в том, что Достоевский не только не перетрусил, но даже и не удивился тому, что за ним пришли, а Солженицын в страхе, который не забыл и двадцать восемь лет спустя, как букашка, «обожженный и пронзенный от головы к пяткам», оторопело воскликнул: «За что?» Так вот, за что же его арестовали? Ведь это главное, а не обстоятельства ареста и не рассказ о нем. И здесь нас ждут новые еще более увлекательные загадки.

Как известно, Достоевский был арестован за активное участие в революционно-демократическом кружке М.В. Петрашевского, и произошло это по доносу.

В давней статье «Литгазеты» о Солженицыне говорилось: «Он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности». Темпераментная Лидия Чуковская, великая почитательница нового таланта, не могла безропотно пропустить такое ужасное обвинение в адрес своего кумира и тотчас воскликнула: «Какое право, моральное и юридическое, имеет газета публично заговаривать о не совершенном им преступлении?!» И в доказательство полной невиновности означенного кумира перед советской властью сослалась на предисловие к одному из изданий «Ивана Денисовича» в 1963 году, где было сказано: «Арестован по ложному доносу». Солженицын, болезненно внимательный ко всему, что о нем пишут, читал, конечно, это предисловие заранее. Но Достоевский мог назвать своего доносчика: Антонелли. А он, и все его почитатели, и архивы КГБ за пятьдесят лет так и не назвали доносчика. В чем же дело? И был ли доносчик-то?

Капитан второго ранга Бурковский, находившийся вместе с нашим героем в Экибастузском лагере и даже послуживший ему в «Иване Денисовиче» прототипом для образа кавторанга Буйновского, говорил Т. Ржезачу: «Солженицын рассказывал мне, что он на фронте попал в окружение, стал пробиваться к своим и оказался в плену. Его посадили якобы за то, что он сдался». Однако достоверно известно, что ни в каком плену, кроме плена своих литературно-политических фантасмагорий, Александр Исаевич никогда не был. И все же в «Архипелаге» он настаивает именно на этой версии, причислив себя к тем, кто, вернувшись из плена, попал в лагеря «за одно то, что все-таки остались жить». Такова первая авторская версия. Но, как всегда, у него есть и запасная:

«Я арестован за переписку с моим школьным другом». За переписку! За одну лишь чистую любовь к эпистолярному жанру. Тут нельзя не вспомнить некоего Баклушина из «Записок» Достоевского. Герой, от лица которого ведется там повествование, спрашивает его, за что он угодил на каторгу. «За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? – переспросил Баклушин. – Ведь за то, что влюбился!» Собеседник едва сдержал улыбку: «Ну, за это еще не пришлют сюда». Тогда жертва любви несколько уточнил обстоятельства: «Правда, я при этом деле (т. е. при небесной влюбленности-то! – В.Б.) одного немца из пистолета пристрелил». И тут же искренне добавил: «Да ведь стоит ли ссылать из-за немца, посудите сами!»

В случае с Солженицыным тоже был свой «немец» – «критика Сталина», содержавшаяся в переписке с другом Николаем Виткевичем. В многочисленных устных и письменных заявлениях, например в письме Четвертому съезду писателей в мае 1967 года, он долго будет твердить, что арестован именно за это. Многие станут горячо сочувствовать ему: ну, в самом деле, можно ли человека лишать свободы за одну лишь бескорыстную любовь к писанию писем да к нелицеприятной критике! И никто не вспомнил о Баклушине.

А суть-то дела вот в чем. Солженицын уверяет: «Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму носило характер мальчишеский. Мы переписывались с ним во время войны и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения своих политических негодований и ругательств, которыми мы поносили Мудрейшего из Мудрых». Позже делает такое добавление: «Мы с Кокой совсем были распоясаны. Нет, мы не писали прямо «Сталин» и «Ленин», но…» И приводил грязные издевательские прозвища.

Тут надо отметить два важных момента. С одной стороны, Виткевич сказал Ржезачу, что никакой равноценной двусторонней переписки подобного содержания не велось, а были только письма Солженицына этого рода и устные разговоры с ним при встрече в июле 43-го года. «Я всегда полагал, – заметил при этом Виткевич, – что то, о чем мы с Саней говорили, останется между нами. Никогда и никому я не говорил и не писал о наших разговорах».

С другой стороны, в дальнейшем Солженицын признался, что похожие письма он посылал не одному Виткевичу, а «нескольким лицам»: «Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли». Таких адресатов оказалось с полдюжины. Один из них, приятель школьной и студенческой поры Кирилл Симонян, впоследствии главный хирург Советской Армии, рассказывал: «Однажды, это было, кажется, в конце 1943 или в начале следующего года, в военный госпиталь, где я работал, мне принесли письмо от Моржа (школьное прозвище друга. – В.Б.). Оно было адресовано мне и Лидии Ежерец, жене, которая в то время была со мной. В этом письме Солженицын резко критиковал действия Верховного командования и его стратегию. Были в нем резкие слова и в адрес Сталина».

Солженицын уверяет, что его адресаты отвечали ему почти тем же. Но это не так. Симонян рассказывал: «Мы ответили ему письмом, в котором выразили несогласие с его взглядами, и на этом дело кончилось». Такого же характера ответ послал и Л. Власов, знакомый морской офицер. Другие, как Виткевич, просто промолчали в ответ. Итак, человек написал и послал не одно письмишко с какой-то эмоциональной антисталинской репликой, а много писем по разным адресам, и в них – целая политическая концепция, в соответствии с которой поносил не только Сталина, но и Ленина. Почти через тридцать он лет признает: «Содержание наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих». А еще позже, находясь уже за границей, проявив все-таки большую самокритичность, чем бедолага Баклушин, скажет в выступлении по французскому телевидению: «Я не считаю себя невинной жертвой. (Мог бы добавить: «в отличие от Лидии Чуковской». – В.Б.) К моменту ареста я пришел к весьма уничтожающему выводу о Сталине. И даже со своим другом мы составили письменный документ о необходимости смены советской системы».

Спрашивается, что оставалось делать сперва работникам военной цензуры, прочитавшим кучу «крамольных писем» Солженицына, а потом – сотрудникам контрразведки, прочитавшим еще и помянутый «документ», в котором речь-то шла не о системе Станиславского, – что оставалось им делать, если они хотели оставаться цензорами и контрразведчиками, а не отставными балеринами. Где, когда существовала государственно-политическая система, которая на составителей подобных «документов» взирала бы равнодушно? Все это усугублялось еще и тем, что Сталин являлся Верховным Главнокомандующим армии, а его критик Солженицын – армейским офицером, рассылавшим сверстникам и сверстницам на фронте и в тылу письма, направленные на подрыв авторитета Верховного Главнокомандования. В любой армии, в любой стране подобные действия офицера в военное время, на фронте будут расценены не иначе как военное и государственное преступление в пользу врага. Тем более, если враг еще находится на родной терзаемой земле. Нет, совершенно прав этот товарищ, когда говорит: «Я не считаю себя невинной жертвой». Какая уж тут невинность…

И тем не менее, называя свой арест «впадением в тюрьму», Солженицын старается внушить нам, что это «впадение» носило совершенно случайный, «мальчишеский» характер. Да, конечно, дескать, виноват, но уж очень был простодушен, наивен и открыт: «Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своем деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился». Ну, а потом захотел уверить и нас: что, мол, с меня взять – теленок! Хоть и бодался с дубом. Тут мы подходим к главной загадке солженицынского ареста.

С целью убедить нас в своей наивности находчивый автор выискал историческую параллель: «Читая исследования о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом – на неосторожной переписке». Действительно, член террористической группы Пахомий Андреюшкин послал из Петербурга в Харьков слишком откровенное письмо своему другу студенту Ивану Никитину, и оно было перехвачено полицией. Вот, дескать, еще когда среди противников режима телята водились. Как же после этого не поверить в случайность солженицынского «впадения в тюрьму»?

Да, все вроде так: параллель, сходство. Но, присмотревшись внимательней, нетрудно увидеть кое-какое различие. Начать хотя бы с того, что Андреюшкину был всего 21 год, а Солженицыну шел уже 27-й, т. е. первый-то действительно почти мальчик – студент, мало что в жизни еще повидавший, а второй – человек, за плечами которого все-таки уже университет, два курса ИФЛИ, работа в школе, военное училище, офицерское звание, командирская должность, фронт. Первый еще вполне мог быть достаточно неопытным и наивным, но откуда этим трогательны качествам взяться у второго? К тому же в 1887 году в России царил мир, военной цензуры, которая проверяла бы всю корреспонденцию, не существовало, и Андреюшкин, естественно, мог рассчитывать, что его письмо не прочитает никто, кроме адресата; у Солженицына же, который прекрасно знал о всеобщей военной цензуре, была полная уверенность в обратном. Кроме того, Андреюшкин писал из большого города в город тоже не маленький, он имел возможность бросить письмо в любой почтовый ящик столицы и, конечно, понимал, что это обстоятельство, в случае худого оборота дела, сильно затруднило бы розыск отправителя письма, да и обратного адреса он на конверте не написал, в итоге его искали целых пять недель; Солженицын не располагал роскошным выбором почтовых ящиков и отделений связи: письма на фронте мы отдавали в руки почтальону подразделения, который относил их всегда на одну и ту же ППС (полевая почтовая станция). Надо думать, при таких условиях установить авторство писем, если предположить, что они были без подписи, а это едва ли так, не представляло слишком сложной задачи. Наконец, Андреюшкин писал своему единомышленнику, и, ясное дело, у него были все основания рассчитывать на понимание и на тайну со стороны адресата; у Солженицына же дело обстояло совсем наоборот: никто из его адресатов (кроме Виткевича, видимо) не являлся его единомышленником в вопросах о Сталине, о действиях Верховного Главнокомандования, тем более – о советской системе. И это тоже было ему известно.

Кстати, упоминающийся морской офицер Л. Власов, пославший отрицательный ответ на крамольное письмо, фигура для всей этой истории чрезвычайно показательная. Солженицын даже и не знал его как следует, они случайно познакомились в поезде Ростов – Москва в марте 1944 года при возвращении из отпуска на фронт, потом обменялись несколькими письмами – и все. И вот с одномоментным вагонным попутчиком Солженицын делится мыслями, за которые в те дни и в его положении совсем не трудно было угодить за решетку! Ведь если бы даже письмо незамеченным проскочило цензуру, то сам адресат мог оказаться человеком, который сообщил бы о нем куда следует. Разве одно это не поразительная загадка!

Дозировка смелости

И тут следует сказать об одной весьма характерной особенности Солженицына, которая делает всю историю его ареста еще более загадочной.

Уж раз мы вспомнили Достоевского (а его постоянно вспоминают как чуть ли не духовного собрата нашего героя), то можно заметить, что он, как уже говорилось, был человеком страсти, порыва, его жизнь изобилует импульсивными, необдуманными, рискованными поступками, нередко приводившими к беде. А Солженицын – человек системы, он ничего не делает просто так, наобум, как правило, у него все обдумано, взвешено, спланировано, скалькулировано.

И ведь это всю жизнь, с юных лет!

Вот просто комический случай. Перед высылкой из страны Солженицына задержали и повезли на ночь в Лефортовский изолятор. О чем же думает он, сидя в машине? Да опять планирует: «Как бы мне выйти (из машины в Лефортове) пооскорбительней для них», т. е. для сопровождающих. Каким образом выход из машины может быть оскорбительным для кого-то, мы не знаем.

Спал он в изоляторе плохо: терзали мучительные раздумья. О чем может терзаться неожиданно арестованный человек? О малых детях, о жене, о прерванном деле, о неизвестном будущем… Нет, нашего узника мучит совсем не это. Он напряженно размышлял о том, как ему вести себя завтра, когда в камеру войдет начальство: вставать навстречу или нет? Запланировал: не встану! «Уж мне-то теперь – что терять? Уж мне-то – можно, упереться. Кому ж еще лучше меня?» Действительно, ведь уже нобелевский лауреат, и на Западе наверняка подняли уже невероятный шум. Да, он не встанет. Он покажет себя этим держимордам! Утвердив диспозицию завтрашнего сражения, заснул. Но вот и утро, в двери гремит ключ. Нобелиат просыпается и решительно садится на кровать. Дверь открывают – нобелиат храбро сидит. Входит полковник и еще кто-то. Нобелиат продолжает отчаянно сидеть. Полковник приближается. Нобелиат, очертя голову, сидит. Полковник говорит: «Почему не встаете? Я начальник изолятора». И что же? Медленно, нехотя, совсем не так, как ныне резвые члены правительства и президентского Совета при появлении полковника Ельцина, но отрывает Александр Исаевич свое седалище от матраса, встает, выпрямляется…

Какой основательный и твердый был планчик, а – лопнул! Мы поймем душевное состояние нашего героя, если вспомним его чистосердечное признание: «Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план». Особенно, конечно, если эти обстоятельства имеют звание полковника КГБ…

Так вот, спрашивается, мог ли человек, который всю жизнь моделировал и планировал все вплоть до объяснений в любви и манипуляций своим седалищем, не думать, не предвидеть, не понимать, чем обернется для него столь опасное дело, как крамольные письма, которые адресаты получат в конвертах, украшенных в пути государственной отметкой: «Просмотрено военной цензурой»? По нашему разумению, нет, не мог. А можно ли допустить, что сей хомо сапиенс, пускаясь на такое дело, не ставил перед собой определенную цель, не планировал последствий, не моделировал дальнейший ход событий? Мы этого допустить не в силах, но твердого ответа на загадку о цели у нас нет, и мы можем лишь предположить тот ответ, ту разгадку, к которой пришел профессор К. Симонян, человек, близко знавший нашего героя на протяжении, кажется, всей жизни.

«Письмо было таким, – вспоминал Симонян о «крамольном послании» Солженицына, – что, если бы оно было написано не нашим приятелем Моржом, мы приняли бы его за провокацию. Именно это слово пришло нам обоим с женой в голову. Посылать такие письма в конверте со штемпелем «Просмотрено военной цензурой» мог или последний дурак, или провокатор». Мы знаем, что Солженицын не дурак. Дальше Симонян говорил, что письмо решительно противоречило всему облику их приятеля – его извечной осторожности, трусости и «даже его мировоззрению, которое нам было хорошо известно».

Действительно, мировоззрение Солженицына в ту пору – это задуманный им роман с директивным названием «Люби революцию!». Это строки из письма жене, написанного из училища в Костроме в 1942 году в первые дни ноября, когда приближались «Санины любимые праздники», и он пребывал в полной безопасности: «Летне-осенняя кампания заканчивалась. С какими же результатами? Их подведет на днях в своей речи Сталин. Но уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!.. Что принесет нам эта зима? Если армия найдет возможность повторить прошлогоднее наступление, да еще в направлении Сталинград – Ростов, – могут быть колоссальные результаты. Обратное взятие Ростова – достаточный итог для всей зимней кампании – для фрицев на Дону, для фрицев на Кавказе, для фрицев в Берлине».

Как видим, здесь не только нет никакой критики Верховного Главнокомандования и Сталина, а, наоборот, – полное удовлетворение ходом войны и твердая уверенность в наших будущих успехах. А ведь положение-то было еще крайне тяжелым: враг стоял в двухстах километрах от столицы, хозяйничал на Кавказе, шли тяжелые бои в Сталинграде. В этих условиях ничуть не удивительной была бы и критика в адрес руководства страны и армии, однако никакой критики нет.

Но вот прошло всего около года. Этот год был временем наших великих побед, огромных успехов: Сталинград, изгнание врага с Кавказа, Курско-Орловская битва, фронт отодвинут от Москвы, освобожден Киев… И вдруг на фоне этих грандиозных достижений нашего строя, его руководства, армии старший лейтенант Солженицын начинает поносить Верховное командование, лично Сталина и даже добирается до Ленина. В чем дело? Ведь в ту пору наших солдат, полководцев и Верховного Главнокомандующего нахваливали не только Рузвельт и Черчилль («Великий воин Сталин…»), но и генерал Деникин. Даже такой заматерелый противник советской власти, как Бунин, в те дни писал: «Вот до чего дошло! Сталин летит в Персию, и я в тревоге, как бы с ним чего не случилось…» А Солженицын… Тогда, может быть, он оказался в антисоветской, антисталинской среде? Чушь. Это была патриотическая армейская среда. Может, наконец, он пережил какую-то личную драму, резко изменившую его мировоззрение? Ничего подобного. Он исправно служил, помыкал солдатами, повышался в звании, получил два ордена, писал и метал в Москву бесчисленные рассказы… Так в чем же дело?

Солженицын говорит о себе прекрасно: «Я давно привык к мысли о смерти. Я не боюсь за свою жизнь. Моя жизнь была в их руках». Прямо поставив однажды вопрос «Трус ли я?», он пришел к твердому выводу, что нет, не трус, даже смельчак, пожалуй. В доказательство этого говорит: «Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и еще раз туда возвращался за покалеченным газиком». Веско. Только что же это за «окружение» такое, прости господи, если из него можно без боя выйти, потом беспрепятственно вернуться туда и опять выйти, как ни в чем не бывало? И случилось-то это прозрачное окружение, по рассказу, в январе 45-го, когда немцам было уж так не до окружений, давал бы только бог ноги.

Кроме того, говорит Солженицын, «я совался в прямую бомбежку в открытой степи». Тоже впечатляет. Только, во-первых, фронтовой путь героя ни через какие степи не пролегал. Во-вторых, ведь «соваться» можно и от безвыходности положения. А еще был случай, продолжает храбрец, однажды «решился я ехать по проселку, заведомо заминированному противотанковыми минами». Заведомо? Ну, Александр Исаевич, расскажите это тому, кто не знает Фому. Впрочем, ведь не говорит, на чем ехал, а если ехать на велосипеде или на осле, то это вполне безопасно: противотанковые срабатывают лишь под действием большой тяжести. Словом, доводы Солженицына в пользу своего фронтового бесстрашия несколько сомнительны.

Но надо отдать должное человеку: в ряде случаев он признает, что струсил, смалодушничал, сдрейфил… П.П. Семенов-Тянь-Шаньский писал, что Достоевский не только «мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными», но и «в минуты таких порывов был способен выйти на площадь с красным знаменем». Именно в таком состоянии был писатель, когда узнал, как жестоко прогнали однажды сквозь строй безвестного фельдфебеля Финляндского полка. Только узнал! От кого-то. Сам не видел.

А Солженицын рассказывает, что летом 44-го года в Белоруссии своими глазами видел, как сержант избивал кнутом пленного. Мало того, пленный взывал о помощи именно к нему, к офицеру. И что же пережил, как поступил сей гуманист «при виде насилия над униженными и оскорбленными»? Ведь он молод, здоров, вооружен, в капитанских погонах и может просто зыкнуть, гаркнуть, приказать какому-то там сержантику. Но нет, почему-то решает, что перед ним не просто сержант, а особист, и не просто пленный, а власовец, и «вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей?» И вот итог: «Я струсил защищать власовца (гипотетического. – В.Б.) перед особистом (теоретическим. – В.Б.), я ничего не сказал и не сделал, я прошел мимо, как бы не слыша».

Может быть, мужественней, тверже держался Солженицын во время следствия? Увы, сам пишет: «Я себя только оплевывал». И если бы одного себя! Признает, что и других «обрызгал». А в устах этого человека одна брызга уж никак не меньше хорошего ушата. Нет, не имеет он права повторить вслед за Достоевским: «Я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других… Я не сознавался во всем и за это наказан был строже». А Солженицын наказан был мягче – получил на два года меньше, чем его одноделец Виткевич, хотя тот играл лишь вторую роль. Да и как могло быть иначе, если Солженицын изо всех сил старался разжалобить следователя.

Не слишком храбро держал себя Солженицын и в заключении. Об этом свидетельствует не только тот факт, что весь срок он отбыл без единого дисциплинарного наказания, но и то хотя бы, что его безо всякого нажима завербовали в секретные лагерные осведомители, и он стал сексотом с кличкой «Ветров».

Ну а тот уже известный нам пассаж в Лефортовском изоляторе, когда нобелевский лауреат вытянулся по стойке «смирно» перед полковником КГБ? В этом тоже вроде бы не слишком много мужества. И таких эпизодов в жизни Солженицына не счесть. Да взять его поведение хотя бы уже теперь, после возвращения. Кого он осмелился задеть в своих критических буйствах? Гайдара, Жириновского, Горбачева и Бессмертных. Это довольно разные фигуры, но у них есть одно важное для обличителя свойство: все они не у власти и потому совершенно безопасны. А тронуть Ельцина или Путина, Касьянова или Чубайса, Грызлова или Патрушева он, правдолюбец, не посмеет ни при какой погоде.

Что же получается в итоге? С одной стороны, никем не подтвержденные и весьма сомнительные уверения самого автора э том, что он большой храбрец. С другой стороны – многочисленные конкретные и совершенно достоверные факты, свидетельствующие об обратном.

Сам он о своем поведении пишет: «Я обнаглел»… «Я так обнаглел»… «Я обнаглел в своей безнаказанности»… Писатель нашел более точное слово для своей характеристики, чем слова «мужество», «храбрость», «героизм», которые поневоле напрашиваются по отношению к нему, когда слушаешь его рассказы о фронтовых подвигах.

А наглость, как известно, трусости не противоречит, это родные сестры. И К. Симонян, настаивая на трусости своего давнего приятеля, разумеется, не отказывает ему и в наглости, справедливо полагая, что первая из них – старшая сестра, скорее даже мать второй. И вот его вывод: воочию увидев на фронте смерть, ощутив ее всей кожей, Солженицын «начал испытывать панический страх» и, не решившись на реальный самострел, прибегнул к самострелу моральному: с помощью потока «крамольных» писем сам, безо всякого Антонелли, спровоцировал свой арест, чтобы оказаться в тылу.

«Вне контекста» эта мысль представляется невероятной. В самом деле, разве на фронте были одни только бесстрашные герои? Нет, конечно. Встречались и робкие люди, и прямые трусы, но что-то не слыхивали мы до сих пор, чтобы кто-то из них организовывал свой арест, дабы попасть в тыл. Правда, нечто подобное известно нам из Ильфа и Петрова: их персонаж Берлага в страхе перед партийной чисткой упрятал себя в сумасшедший дом. Есть похожие примеры и из самой жизни: по некоторым данным, Троцкий после революции 1905 года сам «впал» в тюрьму во избежание худшего. А Солженицын, как не раз могли мы убедиться, человек не менее редкостного и своеобразного склада, чем Троцкий и Берлага, даже если их помножить одного на другого. И не зря один его биограф утверждал: «Всегда, когда кажется, что его действия находятся в вопиющем противоречии со здравым смыслом, за изображаемым безумием стоит абсолютно трезвый расчет».

Могут сказать: «Хорошо, допустим, хитроумный замысел с письмами мог иметь место у столь своеобразного человека. Но в этом был бы смысл лишь в начале или в разгар войны. А какой же «трезвый расчет» в том, чтобы осуществить его в самом конце? Ведь Солженицына арестовали всего за три месяца до него!» Да, конечно, но поразительная оригинальность Александра Исаевича сказалась, в частности, и в том, что он рисовал себе совсем иную картину конца войны, чем все мы и на фронте и в тылу. Когда в 1944 году наша армия изгнала оккупантов с нашей земли, он писал жене: «Мы стоим на границах войны Отечественной и войны Революционной». То есть был совершенно уверен, что, освободив родную землю, разгромив фашистов, мы рванем дальше, может быть, аж до Гибралтара. Пожалуй, такая мысль не могла прийти в голову не только Берлаге, но и Троцкому с его идеей перманентной революции.

И это была не мимолетная блажь в интимном письме. Как известно, Солженицын нередко наделяет своих персонажей собственными солженицынскими мыслями, чувствами, даже манерами. И порой до такой степени, что в итоге получается не литературный персонаж, а достоверный образ самого автора. Например, со страниц книги «Ленин в Цюрихе» перед нами встает вовсе не Владимир Ильич, а доподлинный Александр Исаевич с его фанатичностью, злобностью, подозрительностью, мелочностью и другими яркими качествами только ему принадлежащего набора. Так вот, в «Архипелаге» есть некий Юра, однокамерник писателя. Он в начале весны 45-го года уверял, что «война отнюдь не кончается, что сейчас Красная Армия и англо-американцы врежутся друг в друга, и только тогда начнется настоящая война». Та самая, Революционная. До этого, видите ли, по мнению солженицынского единомышленника и камерного стратега, была не война, а игрушки. «Настоящая» война, разумеется, особенно опасна для жизни, и от нее особенно желательно увильнуть.