По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

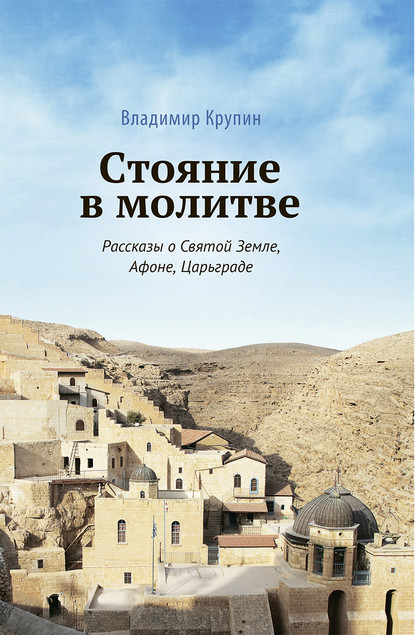

Стояние в молитве. Рассказы о Святой Земле, Афоне, Царьграде

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Главное чудо России в том, что она сохранила и приумножает веру в Бога. И за это Господь спасает ее. Годы и годы воинствующего безбожия, страшные гонения на верующих, разрушение церквей, уничтожение духовной литературы… Было ли такое на Западе? Нет. Так что ж они такие безбожные, что ж такие оплетенные сетями бесовщины, разврата? Кто им запрещал уповать на милость Божию? Да никто. Сами захотели жить хорошо и комфортно и стали жить. И дожили до того, что стали биороботами, которым нужны сытый желудок, острые ощущения и безопасность. Но даже и они, что-то смутно чувствуя, посещают Израиль. Правда, когда обостряются отношения евреев и арабов, то туристов с Запада здесь почти не бывает. Боятся. А так как отношения обостряются непрерывно, то отсюда вывод – Святая Земля заполнена в основном православными.

В чудо надо просто верить. Только кажется, что наукой все можно объяснить. Но как объяснить, что отроки вавилонские не сгорели в огне? Или что отроки эфесские спали в пещере двести с лишним лет? Но ведь было же. А Чермное (Красное) море, которое расступилось перед израильтянами? А река Иордан, которая потекла вспять, когда в нее вошел Иисус Христос? Любое евангельское чудо засвидетельствовано множеством людей. А насыщение пятью хлебами пяти тысяч? Причем – «кроме женщин и детей». Неужели все сговорились соврать, что их насытили? А чудо пророка Ионы, проглоченного китом и пробывшего в нем три дня? Тут свидетельств не называется, тут просто надо верить. Верить, как святитель, которого атеисты вопрошали: да как же это может быть? Святитель отвечал: «Если бы в Писании было сказано, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, я бы поверил». Вот так и надо верить.

Как же не верить очевидному? Ведь все так и было. И не только Иисус ходил по воде, аки посуху, но и Петр. И мог бы ходить, если бы не испугался. Ведь шел уже – и стал утопать. «Почто усумнился?» – упрекнул Учитель.

И солнце останавливалось по молитве святого, и женщина превращалась в соляной столп, и вода становилась вином, и мертвые воскресали. Все было.

Велик Бог христианский! Он может все.

Да мы и живем среди чудес. Просыпаемся: какое чудо – день наступил! А ведь мог и не наступить. Солнышко светит или дождик идет – чудо какое. Водичка льется с небес. Цветок расцвел среди зимы на подоконнике. Зовите деточек полюбоваться. Птицы поют, бабочка села на тропинку, ветерок принес запахи леса, улыбнулся тебе незнакомый человек – все чудо, во всем Господь.

«Какая чудотворная икона всех чудотворней?» – спрашивают старца. «А вот тот бумажный образок, который ты носишь с собой».

Пророк Иона. Мозаика. Собор Святого Марка. XII в.

Прикосновение к вечности

Слава Тебе, Господи, опять я в Святой Земле, слава Тебе! Дай Бог паки и паки ходить по улицам Иерусалима и улочкам Вифлеема, стоять на Фаворе, погружаться в Иордан, восходить на Сорокадневную гору… Дай Бог вновь посетить все навсегда любимые места Палестины.

И оживает во мне радостное и благодарное чувство – я в Святой Земле! Сердце счастливо, грудь вдыхает животворный воздух спасения.

Жизнь моя пошла на закат, и никуда мне уже больше не хочется, только на родину, в Вятку, и сюда, в святые пределы, которые прошли стопы Его.

Сижу в прохладном дворике монастыря Герасима Иорданского, слышу, как попугай вперемешку с арабскими и греческими словами кричит по-русски: «Слава Богу! Слава Богу!» Это, сказала монахиня, его русские паломники обучили. Сижу и думаю: жил я только в детстве и старости, остальное – суета сует. Солнечное счастье открытия Божиего мира вскоре, по мере взросления, затенилось заботами дня. И вот – как и не жил, а было только детство да этот приход в Святую Землю.

Да, так. Разве что-то значат наши дела, какие-то свершения по сравнению с безмерной величиной прихода в мир Христа? И что такое любые страдания по сравнению с Его крестным подвигом?

Попугай кричит: «Бай-бай, бай-бай! – И после паузы: – Слава Богу, слава Богу!»

Давно, в детском блокноте, записал я от деда слышанный им, в его детстве, духовный стих: «Наша жизнь словно вскрик, словно птицы полет и быстрее стрелы улетает вперед. И не думает ни о чем человек, что он скоро умрет и что мал его век». Была в нем строка: «Наша жизнь словно сон, но не вечно же спать!» – тогда не понятная. А все просто, главное – у Бога нет смерти. День кончины – это день рождения в жизнь вечную, так что смысл земной жизни – однажды проснуться в жизни вечной со спокойной душой.

И это осознание – главный подарок Святой Земли. А она – уже навсегда – основа моей жизни. Она для меня – синоним Святой Руси. И это я записываю во взрослом блокноте, во время краткого пребывания на том месте, где ночевало Святое Семейство, уходящее от царя Ирода в Египет.

О, сколько же всего я перечитал о Святой Земле! Вбирал в себя текст прежде всего как читатель, а иногда и как человек, который дерзает добавить что-то свое. И в этом случае по-хорошему завидовал всем: игумену Даниилу, Трифону Коробейникову, Григоровичу-Барскому, Муравьеву, Норову, Хитрово, Смышляеву, Скалону, Лисовому, Житеневу – в общем, всем. Ибо изумлялся их памяти, их системному подходу. Как они привлекали в труды такое количество дат, событий, фамилий? После них я и не посмел бы писать научный труд, у меня задача скромнее – передать те ощущения, которые испытывал, пребывая в святых пределах. Если Господь и раз, и два, и три привел тебя в Палестину, нельзя же быть скрягой, обладающим богатством и не хотящим делиться им с теми, кто не смог сам посетить святыни Востока.

Святоземельские блокноты

Так их назову. Они велись в поездках, возвращались, уже исписанные, домой, лежали на столах и под столами, на подоконниках, даже забывались среди новых трудов и дней. Потом куда-то и вовсе исчезали. Но ведь звенела же в душе струна, натянутая меж сердцем и Святой Землей! Суета глушила ее, и я пугался, что струна оборвется. И тогда вспоминал о блокнотах, находил некоторые, и они воскрешали счастье испытанного присутствия в евангельском пространстве.

Видимо, для этого они и велись. Очень теперь жалею о потерях, особенно о записях корабельных паломничеств. Но хоть эти сохранились. Листаю их и думаю: надо выписывать из них главное.

Но все важно в Святой Земле, все! Вся она, единственная, в памяти сердца и зрения. Вылетает на взгорье автобус – и распахивается голубая страница Тивериады. Выезжает он из ущелья – и ты в Иудейской пустыне, в гостях у святых Георгия и Иоанна Хозевита, у Феодосия Великого и Саввы Освященного. Стоишь на Фаворе, у храма Преображения – и молишься, чтоб если забудет память зрения, то хотя бы память сердца сохранила эти всесветные просторы. Тут недалеко и Кана Галилейская; внизу, к озеру, Капернаум. А какой вид с горы Искушения, какой молитвенный простор! Виден Иерусалим, его главный опознавательный знак – Русская свеча-колокольня на Елеоне. К востоку – Иерихон, зеленые долины, Иордан. Мертвое море поблескивает слепым тусклым светом. Даже и Средиземное море проглядывает к северу. Тут враг нашего спасения предлагал Христу все царства мира, тут ему было сказано: «Отойди от меня, сатана!» Да везде великий трепет библейских событий. Погружаешься в Иордан – Боже мой, в реку крещения Спасителя! А Вифлеемская звезда, а Хеврон? Капернаум, Магдала. Источники, омывающие нас, грешных, явленные миру как милость небес: Божией Матери в Назарете и Горней, Иоанна Крестителя, Елисеевский, Силоамский, Марии Магдалины, Овчая купель. И ранние утренние, и поздневечерние, а то и ночные дороги Палестины: с севера на юг и с юга на север. Вдоль волн апостольского Средиземного моря или параллельно ночным прибрежным огням Иордании. И сердце то замирает, то бьется торопливей, и легкие вдыхают воздух вечности…

Как все запомнить, как передать? Да, записывал. Но попробуй успеть. С этой непрерывной повышенной нагрузкой на глаза и уши. «Посмотрите направо. Тут…» Да, надо записать. Но уже велят смотреть налево. Греческий храм, надо выходить, постоять на молебне, подать записочки, что-то купить для подарочков, а уже торопят, и опоздать нельзя. Ладно, вечером запишу. А как вечером? Когда приезжаешь на ночлег полуживой и хочется скорее хотя бы краткого сна. К шести на раннюю. А как же вечернее правило? А как же записи? Хотел же записать и то, и то, ведь забуду, ведь завтра снова огромный день. Огромный, как все дни здесь. Глаза слипаются, но рука упрямо еще что-то царапает. Утром разберу.

А утром и разобрать не могу, чего это вчера начертал. Но если сам плохо разбираю свой почерк, то кто его поймет? Вот помру, а помирать придется, и так все и пропадет? Пропадут вот эти записи вот в этих счастливых блокнотах. Счастливых тем, что были со мною в походах по Святой Земле.

Свежесть чувства глушится временем, и даже волевое усилие не может заставить память воскресить то состояние, которое было прожито в те мгновения. А в блокноте оно, пусть слабое, чувствуется.

То есть пришло время переводить рукописные каракули в печатные буквы. Запись во время события, пусть неуклюжая, торопливая, более скажет о событии, нежели крепость позднего ума.

Но еще: увы, ни дат, ни времени записей нет в блокнотах. И даже сам не понимаю, к какому месяцу или хотя бы году относится тот или иной блокнот или вот этот мятый клочок, исписанный и сверху вниз, и снизу вверх, и по диагонали. По большому счету и это не важно. Хватит того, что записи сделаны на стыке и столетий, и тысячелетий новой эры. Звучит, однако, громко. А как иначе? Новозаветные времена, летоисчисление начато от Рождества Христова, от Его прихода в мир для спасения грешников. Последняя милость Господа перед Страшным судом.

Начнем. Все оставляю так, как было записано. Единственное – буду для удобства восприятия дробить текст и иногда снабжать заголовками.

Удержать ощущение святости

Святыньки… Так издавна называют иконы, маслице, веточки, камешки, водичку из Иордана и других святоземельских источников. И фотографии копятся, и записи. И как же много мы успеваем за срок пребывания здесь! Некоторые даже причащаются раза три-четыре за восемь дней. Еще бы – такие службы, в таких местах! У Гроба Господня на ночной литургии, у Вифлеемской звезды, у гробницы Божией Матери в Гефсимании, в Горненском монастыре, на Елеоне. Все это незабываемо, памятно до сладкой боли сердечной. Вот мы вернулись в любезное наше Отечество, а душа все там, там, где прошли стопы Его, там, где и мы, грешные, ступали в Его горячие следы, там, где сподобились причаститься Его Тела и Крови.

Но вот разбегаются из дома к новым хозяевам святыньки, заканчивается водичка, перестают источать запахи благоухания узелочки нитяных четок, высыхают и крошатся листочки и цветочки, собранные повсюду, и забывается уже место, где за ними нагнулся, только камешки честно несут службу памяти, да и то… Откуда вот этот, медово-желтый? Или этот, светло-серый, шероховатый? Из Вифании? С места вознесения? Из Лавры Саввы Освященного? Нет, скорее из Сорокадневного монастыря, он так помогает в Великий пост!

Не буду больше фотографировать

Фотографии – тоже хорошая память, но сам больше не буду снимать. Пробовал в одной поездке. Тогда еще не на цифру, на пленку. Исщелкал пленок десять по тридцать шесть кадров. Плохо, не резко, не в кадр, не корчил из себя фотохудожника, говорил: это моя записная книжка. И что? Только и заставил себя потом рассматривать снимки и соображать: а это где, а это кто, а с кем это я? А это какой монастырь? А эта улица в каком городе? А эта дорога куда пошла? Что за горы, что за люди? Конечно, хрестоматийные виды узнавались, но видов Иерусалима, Вифлеема, Назарета, Елеона напечатано такое количество многих тысяч (править стиль не буду), что куда я со своей самодеятельностью? То есть и снимки не получились, и записей не вел. Вдобавок это занятие оттягивало от молитв. Надо же точки съемки выбирать, да еще и сплошное расстройство: прицелился – тут облака пригасили солнце, тут в кадр кто-то въехал, тут под руку подтолкнули. Нет, уж если дерзаешь писать – пиши.

Но видывал я мастеров. Заболоцкий Анатолий. Едем с ним – Иордан, Иордания, гора Мохерос, дворец царя Ирода. Близко сумерки, водители нервничают, начальство торопит. «Где ваш товарищ?» Это мне, об Анатолии. А он установил технику, ждет, ждет, когда молодой мусульманский месяц коснется вершины дворца. «Толя, они сердятся. Пора, темно, по горам тяжело ехать». – «Десять минут». – «Толя, смирись». – «Ну если они не понимают, – возмущенно кричит Толя, – ты-то должен понимать!»

А как на Афоне? Тоже с ним. Вместе книгу делали. Я помогал ему таскать аппаратуру. Но не могу же я, как хвостик привязанный, ходить за ним. Отстал, чего-то зазевался, на что-то засмотрелся. Выскакивает из-за поворота, гневно: «Ты где ходишь?» – «Вот», – протягиваю аппаратуру. «Зачем она мне сейчас? Свет ушел!» Мастер, куда денешься.

В небесных снегах

Из серой, холодной Москвы, из заснеженного белого Подмосковья! Уже не обижают процедуры раздевания, разувания, просвечивания, даже и ощупывания. «В целях вашей безопасности». Интересно, когда улетаешь из Бен Гуриона, то мучают обысками гораздо меньше. Себя они гораздо энергичнее стараются обезопасить.

Взмыли над снегами, еще минут пятнадцать – и пошли над снегами уже облачными. Впервые, кажется, застал такой стремительный красный восход. Слева по горизонту красная граница меж облаками и небом расширялась и накаливалась, и набухала особенно сильно в одном месте; из него вдруг, как из домны, полился раскаленный металл, будто шла плавка. Металл отвердел и вылился в форму растущего шара. На него уже через десять секунд нельзя было смотреть. Хлопают шторки затемнения. Взлетели. Окна сразу замерзли. Минус пятьдесят два.

Навалили груду разноцветных тяжелых газет. Сплошь банкирские и актерские фото. А то уже и объединенные, актерско-банкиркие. Страницы залиты разномерными шрифтами: грабежи, насилия, кино о грабежах и насилиях, умножающее грабежи и насилия, спорт, разводы, растраты, постели, пошлость, похоть. Вранье политиков, дозированные вопли обездоленных. Все это сейчас в буквальном смысле летит над Россией. Знали бы русские березы, для чего растут, на что используют их тела – символы владычества белого царя. Давно хотел писать роман «Макулатура». Основа и основание – холмы, горы макулатуры, собираемой тогда пионерами и вывозимой на бумажные фабрики для переработки на новую. Которую опять используют и испоганят. Были бы в нем (романе) цитаты из завалов. А уже и неинтересно. Был же замысел в досвятоземельскую эпоху, то есть еще в допотопном моем состоянии. Хотя зря так говорить – в нашей семье отношение к Богу всегда было самое преклоненное. Дедушка по маме сидел в тюрьме за то, что отказался в Пасху работать. В доме всегда была икона, всегда яйца красили, на Рождество до полуночи спать не ложились, колядовали. И было ощущение радости. Хотя и церковь на кладбище сожгли, а другую переделали под клуб.

Стучат колесики по проходу, везут на тележке обед. Надо же – учтено – вегетарианский, пятница. Тут же лукавое подсовывание мяса, вроде бы и соевого, но мяса же. И программы раздали. Очень хорошая программа, да нет ночной службы у Гроба Господня. Но если будем жить близко к Старому городу, сбегаю самостоятельно.

Чего-то никак не настроюсь.

Занялся радостным делом – долго писал записки о упокоении и здравии. По опыту знаю, что посещение храмов всегда бегом-бегом, кого-то и забудешь вписать, потом расстраиваешься. Сколько же прошло предо мною усопших, родных и близких! Число их больше, чем живых. И все увеличивается число о упокоении.

Обед был зело силен, хоть и соевый. Но без питья, слава Богу. О, а как летали в навсегда прошедшие года! Умели летать, умели. Летишь это, бывало, с Солоухиным, Беловым, Распутиным, Айтматовым…

Вез однажды делегацию писателей в Магадан. Рейс все откладывали. Чем не повод для радости жизни? А над Таймыром – зона сложных метеорологических условий. Ил?86 так швыряло, так валяло, так подпинывало сложными условиями, что привез делегацию в суровые места трезвехонькой. Спустилась делегация по трапу бледная и серьезная. Глядим друг на друга – живые. Так это же что? Так надо же выпить за спасение души, отпраздновать приземление. А как вы думаете?

Не отвлекайся! Море. Открылся берег – Святая Земля!

«Пристегнуть ремни!»

Корабль для паломничества предпочтительнее, время на нем идет степеннее, молитвы в море серьезнее. Помню, как корабль всегда рано утром причаливал к Хайфе. Иногда не сразу принимали или медлили израильские таможенники. Корабль тихо лежал в воде, а во весь горизонт стелилась ветхозаветная гора Кармил, и я уже мысленно поднимался в гору, бежал мимо несуразного, но большого строения бахаитов (религии для всех и ни для кого), входил в пещеру Ильи-пророка.

Ощущение, что летим тихо-тихо, как на планёре, зависли прямо. Берег белый и темно-зеленый, дальше – горы, перед ними – разновысокие здания. На море пусто. Слабое солнце ходит по нему светлыми пятнами. Вот усилилось. Круглые башни Тель-Авива прямо тычутся под днище. Стучат выпускаемые шасси.

Тепло. Солнце. Едем, восходя… не восходя (а ведь даже на коленях тут ползли) к Иерусалиму, восемьсот шестьдесят метров над уровнем моря. Все такое родное: тут Иисус Навин в Аелонской (Оленьей) долине – вот она! – остановил солнце, апостол Петр исцелил праведную Тавифу. То, что солнце остановилось по молитве святого, людей веры не удивляет. Объяснение чуда наукой говорит об атеизме такой науки. Уж какой из меня молитвенник, но видел же я, грешный, в Страстную Субботу 1998 года при схождении Благодатного огня, как луч солнца ходил по храму Воскресения Господня. То есть или солнце ходило в небесах, или планета качалась туда-сюда.

Родина Иосифа Аримафейского и Благоразумного разбойника. Вдали гора пророка Самуила, Рамалла. Ведь я, счастливый, и там был. Монастырь молчальников. И тут был. Вино молча продают. Пылит гигантский цементный завод. Израиль постоянно и как-то лихорадочно обстраивается. Не побываешь год – ничего себе: место то же, да все не то. То и у нас так, такая же лихорадка, особенно в сильно интернациональной Москве.