По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

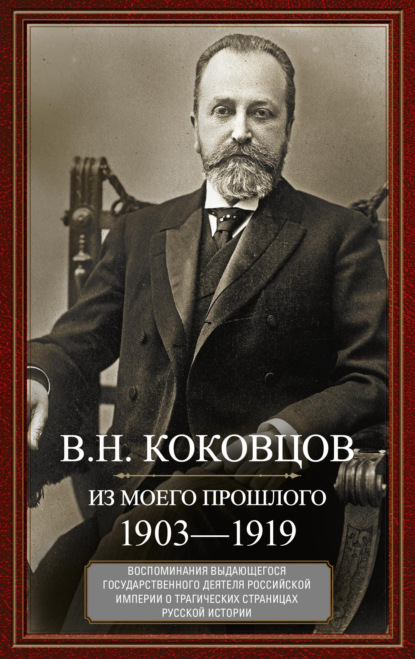

Из моего прошлого. Воспоминания выдающегося государственного деятеля Российской империи о трагических страницах русской истории. 1903–1919

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Петербургские салоны и бюрократические круги встретили это заявление недружелюбно. Начались, как всегда, пересуды.

Вспомнили так называемую «весну» и «диктатуру сердца» времени Лорис-Меликова, и можно безошибочно сказать, что если печать встретила это назначение дружелюбно, то в правительственных, придворных и бюрократических кругах вообще преобладало недоверчивое отношение и вскоре ироническое ожидание того, чем ознаменуется новый курс.

Отрицательное отношение к князю Святополк-Мирскому шло в особенности из самого Министерства внутренних дел, где его знали по прежней деятельности в Вильне, считали его человеком чрезвычайно слабым, частью в силу его плохого здоровья, не обладающим никаким административным опытом, безвольным, легко подпадающим под всевозможные влияния, нерешительным и совершенно непригодным на борьбу с оппозиционными силами, которые к тому времени стали заметно поднимать голову и вскоре перешли на всем известный путь открытой борьбы с правительством, незаметно перешедшей затем в вооруженное восстание половины 1905 года.

С. Ю. Витте, напротив того, открыто ликовал, встал на защиту нового министра, везде и всюду противопоставлял его покойному Плеве, как образец просвещенности, государственного ума и того нового типа представителя власти, которая должна сменить ушедший со сцены тип полицейского администратора, чуждого пониманию необходимости примирить власть с обществом и приготовить переход к новым приемам управления.

Из этого проявления отношения Витте к новому человеку и в особенности из того, в какие формы вылились их взаимные отношения, какое внимание оказывал он ему при первых его шагах в управлении министерством, какими льстивыми, подчас совершенно ненужными проявлениями покровительства в заседаниях Комитета министров окружал он его, петербургские правительственные круги, а за ними и придворные, очень быстро сделали свои специфические выводы, сразу же оказавшиеся крайне невыгодными для Святополк-Мирского.

«Ставленник» Витте, покорный слуга его велениям и т. д., все эти пересуды сделали то, что очень быстро ожидавшееся обаяние от личности нового министра сменилось недоверчивым к нему отношением, а когда стало известно, что не проходило дня, чтобы не было свиданий этих двух людей между собою и в Министерстве внутренних дел стали появляться наброски каких-то новых актов в духе «доверия к общественным силам», никто не придавал веры тому, что это дело рук министра внутренних дел, a все стали говорить в один голос, что фактическим министром является теперь не кто другой, как тот же С. Ю. Витте, хотя никто не знал хорошенько, в какую форму выльются новые веяния.

Разгадка наступила лишь 12 декабря, когда был опубликовал указ, повелевавший рассмотреть в спешном порядке выработанные председателем Комитета министров основные положения о мерах к укреплению законности в государстве. При этом необходимо помнить, что в ту пору никакого объединения среди министров не было и каждое министерство представляло собою замкнутое, самодовлеющее целое, которое само ведало делами своего ведомства, внося в высшие установления – Государственный совет и Комитет министров – свои предположения по заключению лишь тех ведомств, которые затрагивались тем или иным предположением.

Никаких предварительных совещаний или обсуждений не было, за исключением случаев, когда между отдельными министрами существовали личные близкие отношения, которые и использовались, главным образом, для того, чтобы провести ведомственную точку зрения или одолеть несговорчивого министра, возражавшего против той или другой меры.

Поэтому никто хорошенько не знал о том, что готовилось в тайниках того или другого ведомства, и лично я, несмотря на то что виделся с С. Ю. Витте часто и постоянно находился в общении с графом Сольским, занимавшим в Комитете министров исключительно влиятельное положение, – решительно ничего не знал о подготовке указа 12 декабря и встретился с ним только тогда, когда он был разослан перед заседанием Комитета.

Кто его готовил и какая доля участия в нем принадлежала Святополк-Мирскому, я положительно не знал. Об этом указе так много было писано, что не стоит повторять подробностей рассмотрения его, да и значение его, которое так возвеличивал в свою пору Витте, было совершенно ничтожно и окончательно заслонилось последующими событиями. О них мне также приходится говорить лишь очень поверхностно и вскользь, потому что мне не было суждено играть в них никакой активной роли, как не играли в них и другие министры, являвшиеся более или менее случайными участниками в обсуждении мер, которых они ни предупредить, ни отвратить не могли.

Мои личные отношения к Святополк-Мирскому были по их внешности очень хорошие. Сразу после своего приезда из Вильны он был у меня и сказал, что совершенно не разделяет мысли покойного Плеве о передаче фабричной инспекции в свое ведомство, доложил уже об этом государю, который выразил большое удовольствие по поводу того, что этот конфликт с Министерством финансов устранен, просил меня считать этот вопрос исчерпанным и заявил даже, что он поручил Департаменту полиции сообщать мне все донесения жандармской полиции по фабричному вопросу, предложил прекратить всякие ведомственные препирательства и обещал всяческую помощь своего ведомства в этом трудном деле.

Я позвал к себе товарища министра по отделу торговли и промышленности – Тимирязева, условился с ним, что мы от себя сообщим все, что так обостряло наши отношения при Плеве, и в этих ведомственных трениях наступило временное затишье. Правда, оно было очень кратковременным.

Назначенный в это время товарищем министра внутренних дел заведующий корпусом жандармов Д. Ф. Трепов, вскоре затем переименованный в петербургские генерал-губернаторы, только по внешности шел по пути, указанному ему его министром. На самом деле, пользуясь неясностью полномочий своих по управлению столицею, он начал все более и более вмешиваться в столкновения между рабочими и заводоуправлениями, и его влияние стало постепенно преобладающим.

В его распоряжениях была оригинальная смесь чисто зубатовского[5 - Речь идет о так называемом зубатовском социализме, или «зубатовщине», – создании рабочих организаций, подконтрольных правительству, для отвлечения простого народа от революционных движений. Название дано по имени автора этой идеи, чиновника Департамента полиции Сергея Васильевича Зубатова.], самого беззастенчивого заигрывания с рабочими и полицейского нажима на них, угроз по адресу фабрикантов за недостаточную заботливость о нуждах рабочих и предъявление к ним таких требований, которые не только не опирались на закон, но были явно неисполнимы, – и в то же время самое недвусмысленное запугивание рабочих и требование беспрекословного исполнения требований министерства в деле забастовок и разрешения длящихся конфликтов.

После гапоновского выступления – 9 января – эта двойственность приняла еще более резкие формы и вмешала даже лично государя в тревожное состояние, охватившее Петербургский район.

Результат всех этих попыток тоже хорошо известен, и говорить о нем теперь не приходится. Конец 1904 года ушел именно на попытки устранить осложнения среди рабочих, и нужно откровенно сказать, что все усилия в этом отношении ни к чему не привели, да и не могли привести.

Власть в центре была невероятно ослаблена. Слабый и безвольный министр внутренних дел буквально не знал, что делать.

Витте толкал его все время на какие-то эксперименты, сам не давая себе отчета в том, куда он желает идти. Товарищ министра Трепов метался из стороны в сторону, то припоминая московскую зубатовщину, когда он открыто стоял на ее стороне и всячески влиял в том же смысле на великого князя Сергея Александровича, питавшего к нему слепое доверие, то одновременно с этим внушал мысли о необходимости проявления сильной власти для подавления всяких беспорядков. Его выражение «патронов не жалеть» непонятно мирилось с самыми демагогическими обращениями к рабочим.

При этом необходимо помнить, что в ту пору не было никаких общих совещаний представителей отдельных ведомств между собою. Все министры действовали разрозненно, каждый по своей области, а Витте, как председатель Комитета министров, не считал даже себя вправе направлять действия отдельных министров и вел переговоры только с отдельными, более близкими к нему по личным отношениям министрами.

Со мною, в частности, он разговаривал исключительно по финансовым операциям того времени и то – с тою целью, чтобы быть ближе осведомленным о них перед внесением их на рассмотрение Финансового комитета. По рабочему вопросу, составлявшему в конце 1904 года бесспорную ось всего внутреннего положения России, он ни разу со мною не разговаривал, несмотря на то, что мне была подчинена фабричная инспекция и к нему поступали от меня, по его же просьбе, все наиболее существенные донесения фабричных инспекторов.

Но вне сношений со мною, он бесспорно был в самых тесных сношениях как с оппозиционными кругами, так и с самыми разнообразными негласными представителями влиятельных кругов самого рабочего класса. Последующие события начала 1906 года и скандальный эпизод с отпуском 30 000 рублей, при участии Тимирязева, в распоряжение некоего Матюшинского, для влияния на рабочее движение, бесспорно подтверждает мое уверение.

Какую цель преследовал Витте в этом случае, было ли это проявлением какого-либо широко задуманного плана или, как я думаю, скорее всего, случайного влияния на него всевозможных советчиков, кичившихся близкими их сношениями с оппозиционными и даже революционными кругами, – этого я в точности сказать не могу. Думаю, однако, что подтверждением моей догадки служит лучше всего самая подготовка сопротивления Министерства внутренних дел гапоновскому движению на Зимний дворец.

До вечера 8 января 1905 года я не имел никакого понятия о том, что замышлялось в этом отношении. Не имел я понятия и о личности священника Гапона и уже гораздо позже слышал, что, будучи священником женской тюрьмы, он являлся к министру юстиции или начальнику Главного тюремного управления Курлову и говорил, что, имея влияние на рабочую среду, он может сломить забастовочное движение в Петербургском районе.

Впервые, вечером 8 января, меня пригласил министр внутренних дел князь Святополк-Мирский к себе, сказав мне по телефону, что он желал бы поговорить по некоторым частностям рабочего движения.

Это было около 9–9 с половиной часов вечера. Я застал в приемной министра градоначальника генерала Фулона, товарища министра Трепова, начальника Штаба войск гвардии и Петербургского округа генерала Мешетича, поджидали еще В. И. Ковалевского, как директора Департамента торговли и мануфактуры, но его не оказалось дома и он не участвовал в совещании.

Да и совещание то было чрезвычайно коротким и имело своим предметом только выслушать заявление генералов Фулона и Мешетича о тех распоряжениях, которые сделаны в отношении воинских нарядов для разных частей города, с целью помешать движению рабочих из заречных частей города и со Шлиссельбургского тракта по направлению к Зимнему дворцу. Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведет чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное обращение со своими нуждами к государю и поставить себя под его личную защиту, так как надежда на мирное разрешение тех вопросов, которые были причинами большого брожения среди рабочих петербургских заводов, заключается в личном участии государя в этом деле, потому что правительство слишком открыто будто бы держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих.

Все совещание носило совершенно спокойный характер. Среди представителей Министерства внутренних дел и в объяснениях начальника штаба не было ни малейшей тревоги.

На мой вопрос, почему же мы собрались так поздно, что я даже не могу осветить дела данными фабричной инспекции, князь Святополк-Мирский ответил мне, что он думал первоначально совсем не «тревожить» меня, так как дело вовсе не имеет серьезного характера, тем более что еще в четверг на его всеподданнейшем докладе было решено, что государь не проведет этого дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, все движение будет остановлено, и никакого скопления на площади Зимнего дворца не произойдет.

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придется останавливать движение рабочих силою, и еще менее о том, что произойдет кровопролитие.

Витте не мог не знать обо всех приготовлениях, так как князь Святополк-Мирский советовался с ним буквально о каждом своем шаге. Кроме того, вечером того же 8 [января] или, точнее, ночью, к нему приезжали члены назначенного уже в то время Временного правительства с адвокатом Кедриным, членом городской управы во главе, уговаривая его взять все дело в свои руки и отменить распоряжение Министерства внутренних дел о воспрепятствовании силою движению на Зимний дворец.

Витте категорически сказал им, что не имеет обо всем этом никакого понятия и не может вмешиваться в чужое дело. Едва ли это было так на самом деле, потому что у С. Ю. Витте, несомненно, была чрезвычайно развитая агентура, освещавшая ему положение среди рабочих. Через день, в понедельник, уже после всего происшедшего, он подтвердил мне, что не имел никакого понятия о готовившейся демонстрации и о принятых против нее мерах, резко осуждал распоряжения министра внутренних дел и не раз произнес фразу: «Расстреливать беззащитных людей, идущих к своему царю с его портретами и образами в руках, – просто возмутительно, и князю Святополк-Мирскому необходимо уйти, так как он дискредитирован в глазах всех».

На мое замечание, что князь состоит с ним в самых близких отношениях и неужели же он не говорил с ним о готовившемся событии так же, как он не говорил ранее и со мною, Витте ответил мне, обращаясь ко всем присутствовавшим при нашем разговоре, что он не виделся с министром внутренних дел более недели перед событием и решительно не знал ничего. Говорил ли он правду или, по обыкновению, желал просто сложить с себя ответственность за печальный результат, – я сказать не могу.

Утро 9 января, – это было воскресенье, – я сидел за бумагами у себя в кабинете, как около 10 часов послышались залпы выстрелов около Полицейского моста и мимо моих окон по другой стороне Мойки побежала толпа от Невского к Волынкину переулку. Я хотел было выйти из дому, узнать в чем дело, но подъезд мой оказался запертым, и швейцар сказал мне, что только что была полиция и просила никого не выходить из дома, говоря, что необходимо обождать, пока рассеется скопление народа на Дворцовой площади и удастся оттеснить толпу из этого района.

Выстрелы продолжали слышаться все время, и после каждого залпа толпа отбегала в сторону Волынкина переулка и затем снова подвигалась к Полицейскому мосту. К 12 часам стрельба стихла, и после завтрака я вышел на Мойку, обошел кругом по Морской, Дворцовой площади и Мойке, все было уже пусто, и только на Певческом мосту стояли кавалергарды, да в разных местах Дворцовой площади расставлены были пехотные части, и полиция не разрешала скапливаться.

Экипажей видно не было. Из разговоров на улице и из рассказа знакомого мне полицейского офицера я узнал только, что часть толпы, направлявшейся на Дворцовую площадь со стороны Конногвардейских казарм, прорвалась сквозь воинскую и полицейскую охрану и в нее стреляли.

Сколько народа было убито и ранено, нельзя было узнать, но все говорили в один голос, что число пострадавших было невелико.

Из эпизодов этого утра один небольшой, но совершенно неожиданный, врезался в мою память. В то время, как стрельба с Невского у Полицейского моста раздавалась особенно часто, мы с женою стояли у окна и следили за движением толпы по набережной Мойки, из Волынкина переулка, как раз против окон министерства, в промежуток между двумя залпами, появился извозчик, повернувший в сторону Певческого моста, и мы увидели двух наших знакомых дам – Е. В. Герман и ее сестру А. В. Жигалковскую, – направлявшихся к нам. Через несколько минут они пришли к нам и рассказали, что, выйдя в 11 часов на Троицкую, где они жили в то время, они услышали, что толпа будто бы громит министерства иностранных дел и финансов, и решили узнать, в чем дело.

По Невскому их спокойно пропустили до Конюшенной, но дальше они проехать не могли, так как в толпу стреляли вдоль Невского от Полицейского моста, на котором стояла рота Преображенского полка, и они свернули на Конюшенную и Волынкин переулок и чуть не попали под выстрелы вдоль Мойки.

Они пробыли у нас до 4 часов, а когда все стихло, то спокойно вернулись к себе по Невскому. В этот день мы были приглашены к обеду к генералу Мартынову, жившему на улице Гоголя. Приехали мы туда в карете к 8 часам, нас не хотели было пропускать с Невского на улицу Гоголя, но, узнав, кто мы, пропустили, и я попросил, чтобы снова дали проехать моему экипажу, когда он станет возвращаться домой, а затем, около 10, приедет за нами. Долго не подавали обеда, так как все ждали запаздывавшего моего бывшего начальника по Главному тюремному управлению – Галкина-Враского.

Он приехал только к 9 часам и рассказал, что по Невскому двигается компактная толпа, весьма неспокойная, что в его карету бросали камнями и все стекла разбиты вдребезги. Около 11 часов мы выехали с улицы Гоголя и решили проехать на Троицкую узнать, как добрались наши знакомые дамы домой днем. Путь – туда и обратно – был свободен, никто нас не задержал, только около Гостиного двора была небольшая толпа в стороне Большой Садовой, и по адресу нашей кареты раздавались недобрые крики.

Подробности этого рокового дня настолько всем известны, что пересказывать их теперь снова просто нет охоты.

Для меня этот день имел особое значение в двояком отношении. Он произвел огромное впечатление за границею, а как раз в эту пору я вел переговоры о заключении одновременно двух, независимых друг от друга, займов в Париже и в Берлине.

С другой стороны, для ослабления влияния этого дня на среду заводских рабочих в Петербургском районе, а через него и во всей России, Министерство внутренних дел и, в частности, генерал Трепов, как Петербургский генерал-губернатор, выдвинул и стал энергично проводить в жизнь мысль о необходимости личного воздействия государя на рабочих, с целью внести успокоение в их среду путем прямого заявления государя о том, что он принимает их интересы близко к сердцу и берет их под свою личную защиту.

Окончательно подавленный событиями 9 января, решившийся выйти в отставку князь Святополк-Мирский не принимал в этом вопросе никакого личного участия, предоставив все дело Трепову, который не раз докладывал об этом лично государю и передавал мне высочайшие повеления о том, в чем они относились до ведомства Министерства финансов, а затем вскоре Святополк-Мирский вышел в отставку, уступив свое место Булыгину.

Революционная печать приписала эту мысль: вовлечь государя – мне, но это совершенно не верно, так как я ее не разделял и не шел дальше объявления именем государя, что рабочий вопрос близок его сердцу и он повелел правительству принять в спешном порядке все меры к разрешению справедливых нужд рабочих.

Но на моих всеподданнейших докладах государь не раз выражал определенно свое сочувствие мысли Трепова, предполагая, что ему следует лично попытаться внести успокоение в рабочую среду и с этою целью вызвать к себе представителей рабочих столичных фабрик и заводов.

Я высказывал государю, что не вижу пользы от такой меры, потому что устроить выборы с таким расчетом, чтобы представительство от рабочих хотя бы одного столичного района носило характер свободного выражения их мнения, нет никакой возможности потому, что закон не дает никаких указаний на возможность организации выборов, и нельзя ограничивать представительство от одного Петербургского района, не вызывая справедливого нарекания на то, что остальные районы обойдены выборами, да и настроение рабочих не таково, чтобы можно было рассчитывать на глубокое влияние на них личным обращением государя, когда рядом идет несомненная революционная пропаганда, которая воспользуется этим случаем, чтобы дискредитировать выборных в глазах рабочей массы, как представителей искусственного подбора в угоду власти.

Мои возражения не нравились государю. Он был, очевидно, под влиянием противоположных мне доводов Трепова и не раз выражал мне, хотя и в очень деликатной форме, что надеется все-таки иметь хорошее влияние на представителей от рабочих, если только удастся выбрать разумных людей. Моя мысль о том, что, в таком случае, следует дать и фабрикантам возможность увидать государя и услышать от него его желания, тем более что я не раз удостоверял государя в том, что отношение фабрикантов к рабочим проникнуто полною готовностью идти широко навстречу разумным пожеланиям рабочих, но встречает в них самое предвзятое и враждебное к себе отношение под влиянием революционных вожаков, – успеха не имела, и государь отвечал мне всегда, что он вполне этому верит и предоставляет мне объяснить фабрикантам, что он никогда не сомневался в их готовности идти навстречу интересам рабочих.

Началась подготовка выборов представителей от рабочих для представления их государю. Она велась почти целиком генералом Треповым и носила, конечно, совершенно искусственный характер.

От каждого завода Петербургского района было назначено определенное количество уполномоченных в избирательное собрание, которое должно было из своей среды выбрать 30 человек депутатов для представления государю.