Биенье сердца моего

Биенье сердца моего

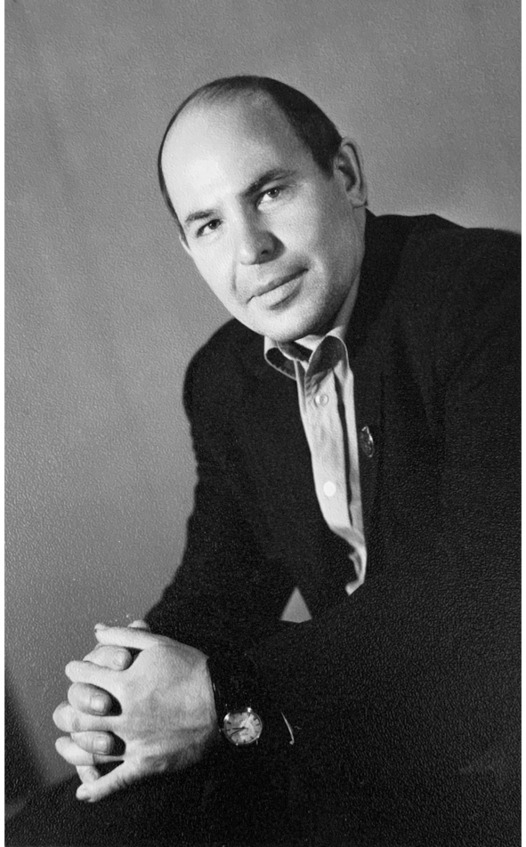

Владимир Ведерников

Составитель Денис Ведерников

Составитель Сергей Ведерников

Иллюстратор Татьяна Короткова (инстаграм @atata_art)

© Владимир Ведерников, 2021

© Татьяна Короткова (инстаграм @atata_art), иллюстрации, 2021

ISBN 978-5-0053-6442-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Воспоминания минувшего

Автобиография писателя, пусть даже молодого, это, наверное, что-то принципиально отличное от простого перечисления каких-то жизненных вех. Автобиография писателя – это, по-моему, биография поиска, самосовершенствования, напряжённого строительства собственной личности, без которой нет писателя.

Родился я 20 сентября 1940 года в деревне Пайгаши Параньгинского района Марийской АССР – родине отца, но в полугодовалом возрасте был перевезён в деревню Верх-Илетск в шести километрах от Мари-Турека к бабушке по материнской линии. Здесь, в большой по тем временам русской деревне, в 40 дворов, прошли моё детство и юность.

Деда по материнской линии – Антона Игнатьевича я не мог помнить, он умер в 1940 году, ещё до моего рождения. Бабушка Аграфена Андреевна умерла в декабре 1947 года, так что наше с сестрой Лидой раннее детство было освещено её заботой и добротой. Осенью 1945 года вернулся с фронта отец – Василий Фёдорович – работал сначала несколько лет в колхозе, а потом четверть века трактористом. Мать Мария Антоновна всю жизнь работала рядовой колхозницей.

C отцом, матерью и сестрой Лидой (я – второй справа).

Деревня наша стояла в удивительно красивом месте – верховье большого лога, где в древности наверняка была река, а при нас – искусственный пруд – отрада деревенской ребятни, где и я делал первые шажки в умении плавать. Холмистые поля, а в полях весёлые рощицы, отдельные деревья, в две стороны – на восток и юго-запад – в двух километрах от деревни начинались глухие леса, уходящие в неоглядную даль на многие десятки километров.

Деревня Верх-Илетск (в настоящее время уже не существует).

«Большая» река Ноля протекала в двух с половиной километрах от деревни, что не являлось большим расстоянием для бойких ребячьих ног, а тем более, если ты верхом на лошади, которую нужно выкупать, или на велосипеде.

Рос я в крайне трудное послевоенное время. Отец мой – великий труженик – как ни бился, но нужда долго не покидала наш дом. Семья увеличивалась: 7 января 1942 года родилась сестра Лида, в январе 1947 года родился брат Александр, в мае 1950 – Иван, в январе 1953 – Леонид.

Семья, усадьба, скотина, требовали от матери неимоверных сил, она крутилась как белка в колесе, и ежегодно вырабатывала в колхозе установленный минимум – 250 трудодней. Отец вырабатывал за год 1200—1300 трудодней, но трудодень в то время был настолько невесом: на него давали 150—200 граммов зерна, что прожить на это было невозможно. Помню, как однажды мать на себе принесла домой чуть больше полмешка зерна, села на крыльцо и заплакала, сказав мне: «Вот, сынок, что я заработала за целый год».

Лепёшки из гнилого картофеля, хлеб из лебеды, а позднее из тёртой картошки со скудной примесью муки были нашей повседневной пищей. До возвращения отца с войны помню, как мать с бабушкой брали меня с собой на болото с торфом, торф этот потом сушился на постиле посреди двора и употреблялся для выпечки хлеба. Не помню хлеба из гнилушек, но хорошо помню, что мать приносила гнилушки, и толкла их в ступе на муку.

Собирать гнилую картошку на весенних полях, обдирать метёлки лебеды было наше с сестрой Лидой обязанностью. Мать сшила нам для сбора лебеды специальные торбочки с лямкой через плечо. Это сейчас кажется, что лебеды много и собирать её не составляет труда, но, когда лебеду обдирают многие – её не найдёшь. Помню, что за право ободрать найденную куртинку лебеды пацаны нещадно дрались между собой, в том числе и я. Хлеб мать пекла через день, и натирать огромную квашонку картошки на протяжении ряда лет было моей обязанностью как старшего из детей. Огромная тёрка была самодельной – отец сам набивал дырки гвоздём на листе железа – и ужасно резучей; скользкие отирыши картофелин вырывались из руки, из пальцев обильно текла кровь, так что хлеб моего детства был густо замешан на собственной крови. Не от того ли он был так вкусен?..

С ранней весны до поздней осени помню себя босиком, в единственных штанах, окрашенных дубовой корой в коричневый с разводами цвет, и в белой рубахе из грубой портянины, которую на бабушкином стане ткала сама мать.

Вся наша тогдашняя жизнь была связана с лошадьми. Отец впервые посадил меня на лошадь в 6 лет, лошадь меня сбросила, я крепко ушибся и некоторое время испытывал страх перед верховой ездой. Но страх со временем прошёл, и позднее моим излюбленным занятием стало объезжать молодяшек, то есть приучать к узде и верховой езде 2,5-3-летних отчаянно-диковатых лошадок.

На заготовку дров, деловой древесины отец начал привлекать меня с раннего детства. Первые деревья мы валили с ним в лесу ручной пилой и мне было всего 6 лет! Пилу нужно было держать горизонтально, силёнок и умения у меня на это не было, отец злился, матерился, но всё же мы потихоньку наширкали воз дров. С тех пор на многие годы заготовка дров и плотничанье в паре с отцом стало нелёгкой частью моего существования.

Начальная школа1 была в нашей деревне, и располагалась она в частном доме. На все четыре класса была одна учительница – Таисья Петровна Морозова. Муж её был профессиональным охотником – исчезнувшая теперь в наших краях профессия. Эти люди вольно или невольно сделали для меня очень многое. Охотник, к сожалению, никак не вспомню его имени-отчества, был молодым, высоким, весёлым мужчиной, человеком мужественной и романтической профессии. Он не раз брал нас, пацанов, разматывать с бобин бесконечные бечевы с красными флажками – обкладывать выслеженных волков. Не раз он при мне убивал зафлаженных волков. Все это было жутко и интересно. Жена же его, как я теперь понимаю, была отличной учительницей. Она открыла мне удивительный мир книг, привила неистовую жажду чтения, восторженную любовь к русскому слову и совершенно непримиримое отношение к безграмотности.

Первое своё стихотворение я написал в третьем классе. Оно было рождено каким-то внезапным и острым удивлением красотой искрящегося под солнцем снега, запуржевелых деревьев и всего светло-синего, радостного воскресного мартовского дня. Это было как наваждение, и я испытал лёгкий шок, потрясение от открытия в себе неведомых и сладких способностей «делать стихи». Стихов скоро стала целая тетрадка. Сейчас я бы сам с удовольствием почитал те наивные, совершенно беспомощные, как я теперь сознаю, стихи, но, увы, тетрадка не сохранилась. Тогда же стихи казались мне прекрасными, а учительница настойчиво поддерживала во мне это заблуждение, всемерно поощряла мои стихотворные опыты, и многие мои «произведения» переписывались в стенную газету. Словом, в начальной школе я был уже признанным «поэтом», ни одной мозговой извилиной не ведая, на какую коварную и трудную стезю вступаю…

2 класс начальной школы

(в верхнем ряду пятый справа, в белой рубахе, прямо за учительницей).

Ещё одна деталь из того времени: родители никогда не покупали нам с сестрой учебников. Если мы хотели их иметь, мы должны были сами заработать на них. Мы собирали в лесу землянику, малину, чернику и сами же несли всё это продавать в райцентр Мари-Турек. Я не одно лето на продажу заготовлял строительный мох, драл лыко, мочало и так далее. Учебники, тетради, карандаши и прочие необходимые для учения принадлежности покупали мы на вырученные деньги там же, в Мари-Туреке, и я сейчас не могу не улыбнуться одной забавной детали: сестра неизменно оказывалась удачливей и в сборе ягод и в их продаже, и на какую-нибудь ерундовую вещичку могла купить больше, чем я, и я завидовал этому и злился.

Во время летних каникул мы с 9-10-летнего возраста привлекались к колхозным работам. Вывозили на лошадях на поле навоз с конного двора и фермы, боронили на лошадях поля, окучивали картошку, возили с полей на гумно2 снопы3, водили лошадей в конных жатках, погоняли по кругу на молотильном току, рубили и ошкуривали жерди, водили лошадей на кормёжку в ночное4 и купать, – и ещё множество всевозможных дел, которые в деревне исстари считались пацаньими.

За окучник я взялся лет в 11, чуть позднее – за плуг. В какие-то годы повелось сообщать в школу о выработанных нами за лето трудоднях, так я постоянно ходил в школе в числе передовиков, зарабатывая за лето до 150 трудодней. Кроме того, и по дому на мне лежало неимоверное количество обязанностей. Трёх последних братьев мы растили без всяких бабушек, и сестра Лида на всё детство была впряжена в безрадостную лямку няньки. Вся остальная, «мужская» работа лежала на мне как на старшем.

С 50-ых годов, когда отец сел на трактор, жить стало полегче, хотя нужда так и осталась нашей постоянной спутницей. Как ни трудно было детство, я вспоминаю его с благодарностью, как отличную трудовую школу, и с тревогой вглядываюсь в современную молодёжь, у них даже в 18 лет всё ещё нет необходимости заработать хотя бы рубль собственными руками. Всё детство деревенских пацанов моего поколения проходило в неустанном труде, мы были сыновьями своего времени и своей Родины, и если голодали, то вместе с нею, если ели сладко, то тоже вместе с нею. Нельзя сказать, что мы не играли, играли и в салки, и лапту, и в прятки, и в «чиж на поле», в разбойников и разведчиков, но в свободное, в свободное от забот время, которого было очень мало.

Как ни суров и груб был отец, но будучи мастером на все руки – больше по необходимости, чем по душе – он сумел вложить в меня множество умений. У нас в клети была оборудована отличная столярная мастерская с огромным, во всю стену, верстаком и множеством столярных инструментов.

…Нет, нельзя писателю писать автобиографию. Хочется писать подробно, а рамки официального документа не позволяют этого. И я стою у окна, и растревоженный памятью весь там… в столярной мастерской, которой уже десятка два лет как и в природе-то не существует, и меня волнует тот далёкий смолистый запах стружки, призабыто радует гладко отфугованная доска, я вспоминаю мимоходные похвалы отца и раздражённые подзатыльники; вспоминаю и то, что благодаря этой мастерской, у меня всегда были лучшие, чем у других пацанов, луки (самострелы и арбалеты), мечи, ружья. Впрочем, когда гонишь на потоке грабли на продажу – это уже не удовольствие, а рядовая нудная работа. Но я благодарен отцу за ту нелёгкую науку. Всё оттуда осталось со мною навсегда, и я до сих пор умею любую крестьянскую работу: могу срубить дом, выкопать колодец и посадить в него осиновый сруб, сделать рамы, стол, табуретку, улей, особенно люблю косить траву.

Как ни матерился и ни лупцевал меня отец, двух дел я так и не смог освоить. Отец был до безрассудства жесток и страшен в гневе, и теперь я понимаю, что у него просто не хватило терпения преодолеть мою бестолковость. А не научился я хорошо плести лапти и распахивать картошку. В лаптях я не освоил завершение, пятку, она всегда получалась у меня кособокой, и за это «прегрешенье» мой неудачный лапоть с вложенной в него деревянной колодкой не раз прохаживался по моей спине. Я хорошо пахал на лошадях, хорошо запахивал картошку при посадке, но вот при копке вывернуть пласт так, как это виртуозно делал отец, чтобы вся картошка была наверху и было легко копать – не научился.

Я слыл5 поэтом все три года и в семилетке6, куда мы ходили в соседнюю деревню за пять километров, и в Алексеевской средней школе7, куда мы ходили за восемь километров. Редкая стенная газета – классная или общешкольная – выходила без моих стихов. Вспоминается забавный случай из 8-го класса. В параллельном со мною классе учился ныне известный в республике и, на мой взгляд, очень талантливый художник Алевтин Ведерников. Мы с ним были редакторами своих классных газет (а я, кроме того, и редактором общешкольной), и вот на конкурсе классных газет жюри не смогло отдать предпочтение ни его газете, ни моей. Жюри отметило, что Аликова газета лучше по оформлению, а моя по содержанию, и обеим газетам было присуждено первое место. Я в подарок получил коробку акварельных красок, в то время остродефицитных, а Алик – томик рассказов И. А. Бунина. Как ни желанны мне были краски, я всё же обменялся ими с Аликом на книгу Бунина. И теперь, по прошествии почти четверти века, я бы проделал тоже самое с превеликим удовольствием второй раз. Каждому своё…

В школе я учился хорошо. Я был способный, и мог бы быть круглым отличником, если бы учиться мне не мешали книги. Отчаянное, неистребимое пристрастие к чтению и до сих пор здорово мешает мне целеустремлённо делать какое-либо длительное дело. Тогда же, в детстве и юности, книги были счастливой отдушиной в нелёгкой жизни, уводили в иные миры, будили воображение, мечтательность. Но чтение не было у нас в семье поощряемым делом, считалось пустым времяпрепровождением, и поскольку читать приходилось, как правило, в ущерб какой-либо работе, то за радость общения с книгой часто приходилось расплачиваться собственными боками.

Что было раньше – лучше не вспоминать, а вот случай почти уже из «взрослой» жизни, когда мне было 14 лет. Кто-то из одноклассников дал мне всего на один день книгу «Как закалялась сталь». Я как лёг на траву под черёмухой у бани, так больше и не вставал почти до вечера, проглотил книгу за один день. Естественно, что дневное задание по дому не было выполнено. Отец жесточайшим образом избил меня.

Читал при свете луны; закрывшись наглухо одеялом, при свете лампочки от карманного фонарика, соединенного проводником с батарейкой; читал на глазах у родителей, делая вид, что учу уроки; читал на уроках сквозь щель в крышке парты. Несмотря на многочисленные неприятности, частое битьё, отлучить меня от книги так и не смогли.

Многие книги приходили ко мне позднее, чем следовало бы, кое-что в детстве и совсем не дошло (какие уж там были школьные библиотеки, в глухих деревнях), и потом я всю жизнь старался, чтобы ни одна книга соответственно возрасту не миновала моего сына Андрея, и, составив для сына «Золотую библиотеку» из 600 книг, я уже вместе с ним восполнял то, что обошло меня в детстве.

И я счастливый до сих пор, что не обошли меня в детстве сказки Пушкина. У меня пресекается дыхание и сердце летит в какую-то жуткую даль, когда я вспоминаю метельные зимние вечера, мы на тёплой печи, мерцает слабенький летучий огонёк коптилки, и я читаю матери и сестре про Руслана и Людмилу, про спящую красавицу, про попа и работника его Балду, про царя Салтана и князя Гвидона…

Боже, что это были запрелестные, зачудные вечера! Мать вяжет или штопает (никогда за всю жизнь я не видывал её праздной8) и удивлённо ойкает и чему-то не верит и просит повторить. У сестры – округлённые глаза, метель бьёт в оконные стёкла, ветер завывает в печной трубе, а сказка – вот она рядом, рукой можно дотронуться, и душонка твоя восторженно замирает от счастья, а то вдруг и сожмётся от страха, да так, что и с печи слезть боишься.

Эти вечера в отсутствии отца, находящегося по зимам на ремонте тракторов в МТС9, – моё бесценное богатство, и они до сих пор греют меня тем далёким теплом. Или мать вдруг в полголоса запоёт протяжную старинную песню, и песня эта, сама собой рвущаяся из русской души, наполняет меня вселенской тоской, и я, обхватив руками материны колени, захлёбываюсь слезами, и мне хочется сделать для неё и для всего света что-то очень хорошее…

Черёмухи цвет

Какая-то неясная зябкая тревога накопилась в ней исподволь, во время сна, как будто кто-то, когтистый и холодный, вцепился ей в грудь и безжалостно сдавливает её, торжествующе ухмыляясь.

Всем телом вздрогнув от липко навалившегося на неё страха, она проснулась. Зелёный свет слегка подрагивающих на ветвях молодых ольховых листьев ударил в недоумённые глаза, первым желанием было вскочить и бежать сломя голову. Но она тут же всё вспомнила, скосила глаза на спящего рядом на куче веток Серёжку, потянулась разбудить его, но пожалела, теснее прижалась к его боку, смежив успокоено веки и придерживая дыхание.

Лениво и невнятно шелестела листва в вышине, сердце колотливо частило в плотно прижатый локоть, на душе было лихорадочно-взволнованно и потерянно, тоненьким звоном наплыл откуда-то одинокий комар и надоедно повис над ухом; полежав с прикрытыми глазами минуту-другую, вобрав в себя сонного Серёжкиного тепла, она тихонько отодвинулась от него и села.

На удивленье тёплой была прошедшая ночь, редко выпадают такие в мае, да ещё в пору цветения черёмухи. И утро было тёплым, не ознобистым; из светлеющей лесной чащи тянуло ароматными настоями молодых трав и смолистой хвои, и их, эти густые настои, хотелось пить, глотать всем ртом, захлёбываясь от сладости, до приятного головокружения; свежий воздух вкрадчиво пробирался под тёплую кофточку, но не зябко от него было, нет, – полнилось бодростью юное девичье тело…

Оживал, наполнялся птичьими трелями рассветный лес. В черёмушниках чудесным колокольчиковым язычком звенела желтогрудая зарянка. Где-то вдали всполошённо вскрикнула кукушка, позвала кого-то и, не услышав ответа, смолкла тоскливо. Поняла, наверное, что ещё рань несусветная, притушила щелистые глазки и досматривает свои медовые утренние сны, в которых отрывочно и туманно грезится ей короткое кукушечье счастье…

Лариса слушала птичье разноголосье, убаюкивалась им, и плыла, и плыла куда-то на мягких пружинистых крыльях вместе с просыпающимся зелёным лесом, синеющим небом, спящим Серёжкой, цветущими по взгорью черёмухами. И так тепло ей было, так радостно, что все тревоги отступили прочь, забылись накрепко, осталась только вот эта сиюминутная хмельная радость девчонки с восторженно блестевшими глазами, что встречает свою восемнадцатую весну в лесу, рядом с Серёжкой, рядом с любимым…

В ближних кустах лозняка вдруг встрепенулся соловей, свистнул раз и умолк в размышлении: пришло его время или стоит чуток подождать. Но утро уже вливало в него будоражащее нетерпение, и он так ликующе-пронзительно защёлкал, завыдавал такие лихие коленца, что Лариса восхищённо засмеялась, повернулась лицом к лозняковым кустам и слушала, слушала неутомимо славящего весенний рассвет певца, и сердце у неё билось учащённо, и дыхание перехватывало, и что-то щемило внутри, и не разберёшь: радостно тебе до слёз или тревожно до них же. Ах, соловей! Соловьиный рассвет… И представлялся ей соловей почему-то пляшущим, бойко отбивающим на ветке русскую чечётку…

Ночь истаивала в лёгком майском тумане, висевшем невесомыми клочьями в низинах у реки, в тальниковых кустах. Рассвет растекался неспешно, как синь-вода в раннее водополье, по-кошачьи мягко крался меж прибрежных кустов и, матово высветлив их от верхушек до сумрачного переплетенья корневищ, вдруг запах свежестью ключевой воды и горьковато-росным белоснежьем черёмухового цвета. В зелёной высветленной чаще заплескалась задорная песенка пеночки-веснички.

Ах, Серёжка! Ну разве можно спать в такое утро?! Лариса взяла с земли веточку, повернулась к Серёжке с намерением поводить веточкой по его шее, разбудить, но невольно загляделась на него: такое милое мальчишечье лицо, спит как сурок, пошевеливает во сне губами, резко очерченными и припухлыми, которыми он вчера много и ласково целовал её.

Тёплая волна нежности прихлынула к её сердцу, но тут же захлебнулась другой волной: удушливо подступила к горлу горечь разлуки. Сегодня в восемь её Серёжка должен быть в военкомате. Сегодня отправка. Вчера отпустили до утра. Полдня и ночь. Когда они были впереди – казалось, что ещё уймища времени и всё успеется сказать, а вот уплыло время, унеслось вскачь, утекло незаметно как сухой песок между пальцев из сжатого кулака. Маленькая горстка осталась. Какие-то четыре часа. Четыре часа – и два года10. Как их прожить без него?..

Она так и застыла над ним с веточкой в руке. По щекам одна за другой катились светлые слезинки, сначала она судорожно подавилась ими, но потом они потекли уже без боли – отрешённо и успокаивающе…

Встретились они случайно, как это чаще всего и бывает в большом городе, и что в общем-то логично и закономерно для всех ищущих, ждущих такой встречи, встречи с той, единственной, когда сердце глухо упадёт куда-то в пятки и страхом сведёт мышцы шеи, и ты беспомощно глотаешь остроумные слова и выдавливаешь хрипло одни банальности.

Они учились в разных школах, но выпускной вечер попал на одно число, и это помогло им встретиться, хотя оба были убеждены, что встретились бы в любом случае, разницу они допускали только во времени – может быть, чуть позже, но они не могли разминуться, не могли пройти мимо.

…У них уже давно шли кругом головы: от многочисленных поздравлений, от оглушительной меди оркестра, от бокала шампанского, от новеньких аттестатов зрелости и, конечно же, прежде всего от такой желанной и теперь уже близкой перспективы взрослой жизни.

Когда всё это закончилось, они шумно высыпали на улицу, взялись за руки – нарядно-неузнаваемые девчонки и старающиеся казаться солидными парни – все в ослепительно-белых рубахах, и пошли бездумно и весело по улице во всю её ширину.

Девчонки затянули песню – негромко и нестройно. Песня пугливо взлетала и тут же опускалась до полушёпота, тревожа их юные головы предчувствием близкой любви и страша этой близостью.

Какие старые слова,А как кружится голова,А как кружи-ится го-ло-ва-а…11Парни пытались подпеть, но не знали слов. Нужна была всеобщая песня, и не сговариваясь, дружно грянули уже вышедшую из моды «Последнюю электричку».

Опять от меня сбежалаПоследняя электричка,И я по шпалам, опять по шпалам…12Песня задорно катилась по пустынным предрассветным улицам, натыкалась на каменные громадины домов и, протяжно ухнув, подскакивала вверх – к крышам, к бледнеющим звёздам…

Серёжка заметил Ларису сразу же, как пришли на мост. Она стояла, навалившись грудью на чугунный парапет, смотрела задумчиво в речной простор и казалась грустной и одинокой среди праздничной бурлящей разноголосой толпы. Тёмные волосы водопадно стекали с плеч, на чёрном фоне парапета точёным изваянием белела стройная фигурка, и белые туфельки, казалось, были уже в движении, отталкивали её от бетона моста через парапет, туда – в реку. И он испугался за неё. Да, именно испугался, а не потому подошёл, что она ему понравилась. Он облокотился рядом с ней на парапет. Она повернула к нему голову, он ожидал увидеть на её лице недовольство своим соседством, но его там не оказалось. В больших, чуточку раскосых глазах было только любопытство, ожидание чуда да готовые выпрыгнуть смешинки. Он сглотнул слюну, хотел спросить её имя, но неожиданно грубовато выдавил:

– Слушай, ты не свались в реку!

Она вздрогнула, немножечко отстранилась от парапета, смущённо улыбнулась и сказала:

– Не свалюсь, я плавать не умею…

– Как так? – изумился Серёжка. Ему, одному из лучших пловцов в школе, несколько лет посещавшему тренировки в бассейне, умение плавать казалось настолько простым и естественным, что он с трудом мог представить себе человека, не умеющего плавать. И он горячо заговорил о плавании, приводил преимущества плавающего человека, насколько полнее он живет, свободнее, интереснее, красивее. В своей возбуждённой тираде он не забыл вспомнить и то, что если в Древней Греции хотели дать человеку уничижительную характеристику, говорили: «Он даже не умеет плавать»…

Она слушала серьёзно, склонив к нему лицо, то и дело откидывая рукой спадающие на глаза пряди волос. Исчерпав все доводы, Серёжка умолк. Воцарилось неловкое молчание, стояли и глядели в темнеющую далеко внизу с холодным свинцовым отливом воду. Вдруг она сказала, как бы размышляя:

– Страшно, наверно, прыгнуть отсюда, с моста…

Серёжка встрепенулся, запальчиво ответил:

– Чего тут страшного?! Глубина подходящая.

– А ты бы смог? – она с интересом повернулась к нему. – Не испугался бы?

– Да я уж прыгал отсюда! – хвастливо возмутился Серёжка.

– Не врёшь? – глаза у неё недоверчиво расширились.