По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

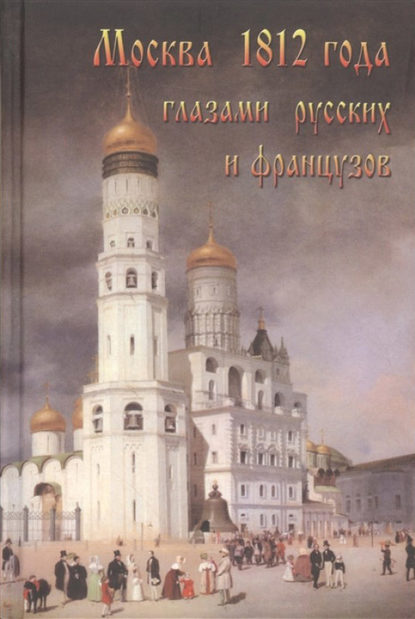

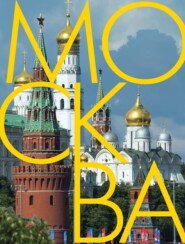

Москва 1812 года глазами русских и французов

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Москва 1812 года глазами русских и французов

Александр Анатольевич Васькин

Известный москвовед Александр Васькин знакомит читателя с участниками событий двухсотлетней давности, происходивших в Москве в 1812 году, и их воспоминаниями. Герои этой книги: генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин и французский дипломат Коленкур, чиновник Бестужев-Рюмин и адъютант Наполеона Сегюр, литератор князь Шаликов и писатель Стендаль, канцелярист Булгаков и сержант Бургонь, француз-эмигрант Д’Изарн и голландец Дедем, лейтенанты Ложье и Дамплу…

В книге освещены самые разные исторические аспекты, как то: вступление захватчиков в Москву, начало пожаров и безуспешная борьба французов с русскими поджигателями, мародерство и грабежи, организация муниципалитета, отношения местного населения с оккупантами, подрыв Кремля и многое другое…

Ряд публикаций и их перевод напечатаны в данном издании впервые после многолетнего перерыва.

Книга снабжена именным указателем, а также указателями зданий и улиц Москвы.

Александр Анатольевич Васькин

Москва 1812 года глазами русских и французов

© Васькин А.А., комментарии, редакция, перевод (частично), составление, 2012

Русские: «Наступил последний день Москвы»

Мы неслучайно поместили на обложку книги образ колокольни Ивана Великого, восстановление которой стало символом возрождения Москвы после варварского нашествия французов осенью 1812 г.[1 - При создании обложки использована репродукция художника Э. Гертнера «Ивановская площадь в Московском Кремле», 1839 г.] Наполеон, метавшийся по сгоревшей Москве, словно зверь в клетке, бесполезно прождав от русских перемирия, в отместку приказал сорвать с колокольни Ивана Великого крест (польские приспешники Бонапарта уверяли его, что Иван Великий – не что иное, как олицетворение русского сопротивления, и очень почитается москвичами). Но это оказалось не так-то просто и быстро сделать. В тот момент, когда саперы императорской армии добрались наконец на вершину одной из самых высоких башен Европы, крест окружила огромная стая ворон. Отбиваясь от чернокрылых птиц, французы не смогли снять крест, и он рухнул на землю. Как голодные собаки, кинулись гвардейцы Наполеона собирать остатки разбившегося креста, рассовывая их по своим походным сумкам. Многие из них надеялись увезти из Москвы кусочки от креста колокольни Ивана Великого как сувениры, но лишь малая часть французских вояк вообще смогла выбраться из России живыми.

«Лучшей славой русского народа» назвал Лев Толстой победу России в Отечественной войне 1812 г. Трагическим был путь к обретению этой славы: огромные человеческие жертвы, разграбленные захватчиками города и села, поруганные святыни, уничтоженные и вывезенные культурные ценности. В ряду невосполнимых утрат главное место занимает потеря древней русской столицы – Москвы, со всей полнотой испытавшей на себе тяжкие последствия французской оккупации.

Оказавшись перед неминуемым на первый взгляд выбором – оборонять город или сдать его, русские выбрали третий путь: сжечь Москву и покинуть ее. «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» – так стоял вопрос на военном совете в Филях 1 сентября 1812 г. Главнокомандующий Михаил Кутузов отвечал: «Вопрос этот не имеет смысла для русского человека… Такой вопрос нельзя ставить». И обозначил проблему по-другому: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения?»

Такая постановка вопроса стала неожиданной, прежде всего, для московского генерал-губернатора Федора Ростопчина, узнавшего о принятом решении уже по факту, ведь его самого Кутузов не счел нужным даже позвать на этот исторический совет, решавший судьбу Москвы. Отсутствие Ростопчина на совещании в избе крестьянина Андрея Савостьянова в Филях можно считать кульминацией странных взаимоотношений между двумя главнокомандующими – Москвы и армии. Именно эти отношения, которые не назовешь искренними, и стали одной из причин падения Москвы. Читая их переписку в августе 1812 г., приходишь к выводу, что Кутузов Ростопчину не доверял.

Содержание посылаемых Кутузовым Ростопчину писем можно обозначить одной фразой: «С потерей Москвы соединена потеря России», так, в частности, 17 августа писал он из Гжатска. Даже 26 августа после Бородинского сражения фельдмаршал продолжал уверять, что сражение будет продолжено, для чего требовал от Ростопчина прислать пополнение. Дело в том, что Ростопчин обещал выставить на защиту Москвы 80 тысяч ополченцев, но таких резервов в

Москве и быть не могло. Это обещание Ростопчину дорого обошлось и до сих пор является причиной одного из основных обвинений в его адрес.

Вместо ополчения Кутузов получал от Ростопчина письма, где тот пытался добиться четких указаний – начинать ли эвакуацию: «Извольте мне сказать, твердое ли вы имеете намерение удержать ход неприятеля на Москву и защищать град сей? Посему я приму все меры: или, вооружа все, драться до последней минуты, или, когда вы займетесь спасением армии, я займусь спасением жителей, и со всем, что есть военного, направлюсь к вам на соединение. Ваш ответ решит меня. А по смыслу его действовать буду с вами перед Москвой или один в Москве», из письма от 19 августа.

Кутузов вновь успокаивал: «Ваши мысли о сохранении Москвы здравы и необходимо представляются».

Вряд ли в то время нашелся бы в российском государстве генерал, придерживающийся другого мнения. Но ведь человек предполагает, а Бог располагает. Кутузов еще 11 августа, следуя из Петербурга в расположение армии, произнес пророческую фразу: «Ключ от Москвы взят!», такова была его реакция на взятие французами Смоленска. Кому как не «старому лису Севера» (так назвал его Наполеон) было знать, что ждет Москву в будущем. Правда для того, чтобы догадаться, что Москву может постигнуть участь Смоленска, совсем не надо было обладать стратегическим умом Кутузова. Уже сам Смоленск был сожжен, а затем и деревни, и села, спаленные их уходящими жителями.

Ростопчин же в своих афишах, ссылаясь на Кутузова, твердил, что Москва сдана не будет. И оставшиеся к тому времени в Москве люди ему верили, как отцу родному, да и как было не поверить, читая, его пламенные призывы от 30–31 августа:

«Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество, не пустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговариваться станет!

…Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду, и примемся за дело: отделаем, доделаем и злодеев отделаем.

Генерал-губернатор своими дружескими посланиями так приучил простой народ верить ему, что, действительно, – 31 августа народ собрался, но, не дождавшись своего градоначальника, разошелся: «Народ был в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, кои с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Растопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все, с горестным унынием, разошлись по домам», – писал очевидец.

В Москве к концу августа остались самые стойкие поклонники Ростопчина, некоторые даже пытались сохранять видимость спокойствия и светской жизни. Так, 30 августа в Благородном собрании был дан бал-маскарад, народу, правда, наскребли немного. Наверное, все остальные пошли смотреть оказавшийся последним спектакль «Наталья, боярская дочь», что показывали в театре на Арбатской площади.

Те же, кто жил не по афишам графа, начали выезжать еще в июле 1812 г. Очень многие москвичи, имевшие что вывозить, а главное на чем, именно после сдачи Смоленска потянулись из Москвы. И здесь мы вновь обращаемся к Толстому, назвавшему поведение москвичей в те летние месяцы 1812 г. проявлением «скрытого чувства патриотизма». Автор «Войны и мира» пишет, что чувство это, присущее различным слоям русского общества, заставило людей выезжать с тем, что они могли с собой захватить, бросая дома и имущество. Выезжали потому, что для «русских людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего». Благодаря тому, что жители покинули Москву, и «совершилось то величественное событие», пишет Лев Толстой.

Величественность события (и московский пожар также относится к подобным) определялась и возможными последствиями поражения России в войне. Они, эти последствия, не заставили бы себя ждать. Это и непосильные контрибуции, и обязанность содержания французских гарнизонов, которые Наполеон непременно бы посадил на шею российскому народу, и французские таможни в крупнейших портах, и отторжение Украины, Белоруссии, Прибалтики, а главное – потеря независимости, за которую так часто и с кровопролитными потерями сражались наши предки. Через призму столь ужасных последствий поражения сожжение Москвы не выглядит таким уж катастрофичным. Так, похоже, думал и Кутузов, провозгласивший, что «с потерей Москвы еще не потеряна Россия, с потерею же армии Россия потеряна».

Но для множества москвичей пожар стал сущей катастрофой, ведь сгорело все, что наживалось еще прежними поколениями. И здесь москвич-патриот уступил место москвичу-собственнику, сокрушавшемуся по сгоревшим усадьбам, наполненным дорогой мебелью и картинами, по спаленным лабазам и складам, забитым купеческим добром, по всему тому, что делает свою рубашку ближе к телу.

Всю вину за потерю своего имущества вернувшиеся в город люди возложили не на Кутузова, давшего приказ об оставлении Москвы, а на генерал-губернатора Федора Ростопчина. Буквально все в открытую бранили его, независимо от сословной принадлежности, – на рынках и площадях, в салонах и в письмах. Характерный пример – письмо московской дамы Марии Волковой к своей петербургской родственнице Варваре Ланской от 8 Августа 1814 г.: «Если бы ты знала, какое вы нам окажете одолжение, избавив нас от прекрасного графа! Сделайте одолжение, оставьте его у себя, повысьте еще, ежели желаете, только не посылайте его к нам обратно». А ведь еще в июне 1812 г. та же Волкова писала, что «Ростопчин – наш московский властелин …у него в тысячу раз более ума и деятельности». Как быстро поменялось общественное мнение!

Мнение это дошло до нас в сохранившихся свидетельствах очевидцев – современников Отечественной войны 1812 г. В этой главе представлены самые разные взгляды и воззрения на события двухсотлетней давности. Их можно условно разделить на две части: воспоминания тех, кто выехал из Москвы, и тех, кто остался.

Позиция московской власти того периода изложена в книге генерал-губернатора Москвы графа Федора Ростопчина «Правда о пожаре Москвы», изданной в 1823 году, и бумагах, найденных в архиве чиновника московской канцелярии Александра Булгакова. Они выражают в общем одну точку зрения, основанную на том, что их авторы как нельзя лучше были осведомлены о подготовке Москвы к эвакуации и пожару, а также обладали всей необходимой информацией, поступавшей к ним от находившихся в оккупированной Москве агентов. Свидетельства Ростопчина и Булгакова, выехавших из Москвы перед ее сдачей, по сути, носят оправдательный характер, поскольку именно на генерал-губернатора и была впоследствии возложена ответственность за сожжение Москвы.

Но выехать сумели не все, а некоторые и вовсе не захотели. Чиновник Вотчинного департамента Алексей Бестужев-Рюмин был рад оставить Москву вместе со своим семейством, но не смог, а потому своими глазами видел все происходящее в городе в сентябре-октябре 1812 года, будучи вынужденным участвовать в созданных оккупантами органах местного самоуправления. Вследствие этих причин отношение его к графу Ростопчину – крайне неприязненное, что и выражают «Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году». В данной книге впервые публикуется перевод письма Бестужева-Рюмина к Наполеону.

Что же касается тех, кто сознательно остался ждать французов, то имена их названы в публикуемом документе «Расписание особам, составляющим французское правление или муниципалитет в Москве, 1812 года». Из него мы узнаем, насколько же верный смысл заключен в русской пословице «Кому война, а кому мать родна».

Особняком стоит «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года» князя Петра Шаликова, также остававшегося в оккупации. Название вполне соответствует содержанию произведения. Написанное к тому же литературным, чуть ли не былинным (по сегодняшнему времени) языком, «Историческое известие» читается не просто как воспоминание, а служит документом эпохи. Ведь это одно из первых, вскоре после окончания Отечественной войны, напечатанных свидетельств – на его титульном листе стоит дата «1813 г.». Впервые за двести лет публикуется здесь это сочинение Шаликова.

Незатейливые воспоминания врача Ф. Беккера, ребенком пережившего войну 1812 г., «Воспоминания Ф. Беккера о разорении и пожаре Москвы в 1812 г.» не менее интересны. Даже удивительно, насколько четко он все запомнил, чтобы почти через полвека поделиться пережитым с потомками.

Совершенно с другой стороны, если можно так выразиться, со своей колокольни, повествует о виденном им в горящей Москве московский француз Франсуа Жозеф д'Изарн Вильфор в своих мемуарах «Воспоминания московского жителя о пребывании французов в Москве в 1812 году». В те горячие дни эмигрантов в первопрестольной было даже больше, чем оставшихся москвичей.

Интересным представляется сопоставление свидетельств самых разных людей об одних и тех же событиях двухсотлетней давности. Пусть и противоречивые, но крайне любопытные подробности, занятные, казалось бы, мелочи, тем не менее, создают как можно более полную картину происходившего тогда. А это, в свою очередь, позволяет с максимальной объективностью судить о таких сторонах французской оккупации, как вступление захватчиков в Москву, начало пожаров, мародерство, попытка организовать муниципалитет, отношения местного населения с оккупантами, подрыв Кремля и многое другое…

Возможностью читать воспоминания наших соотечественников о 1812 годе мы обязаны тем немногим подвижникам-исследователям, которые посвятили свою жизнь изучению славной истории нашей страны. И среди них одно из первых мест принадлежит Петру Ивановичу Бартеневу (1829–1912), издателю «Русского архива» (с 1863 г.), представляющего огромный пласт материалов по всестороннему изучению истории России. Сколько же ценных публикаций увидело впервые свет на страницах этого интереснейшего журнала! Воспоминания, письма, дневники, записки, литературные опыты… В ряду напечатанных в этой книге сочинений есть и опубликованные более ста лет назад в «Русском архиве» записки Бестужева-Рюмина, Булгакова, Д’Изарна. Не меньший вклад в изучение российской истории внес и М.И. Семевский (1837–1892), издававший с 1870 г. в Санкт-Петербурге журнал «Русская старина», одна из публикаций которого также воспроизводится в книге.

Напечатанные в этой книге материалы сопровождены современными комментариями и переводом с французского языка (там, где он отсутствовал), а также историческими справками и примечаниями.

Федор Ростопчин: «Наполеон вооружил меня зажигательным факелом»

За шестьдесят прожитых лет Федор Васильевич Ростопчин (1765–1826) проявил себя в трех областях: на государственной службе, в сельском хозяйстве и в литературе. И если первые две стези занимали графа лишь временами, то последней он никогда не изменял. Всю свою жизнь, протекавшую неподалеку от царского трона (а иногда и очень близко к нему), Ростопчин описал с такой тщательностью и смелой непосредственностью, что сочинения его приобрели не только автобиографический, но и хроникальный характер. Правда, герой нашего повествования, приложив руку к «изваянию» своего образа в собственных произведениях, напустил в них немало словесного тумана, создавшего определенные трудности для потомков, до сих пор спорящих о месте и дате его рождения.

А родился будущий писатель в… впрочем, дадим слово ему самому: «В 1765 г., 12 марта я вышел из тьмы и появился на Божий свет. Меня смерили, взвесили, окрестили. Я родился, не ведая зачем, а мои родители благодарили Бога, не зная за что. Я вышел из тьмы и появился на Божий свет». Столь остроумная автобиография заключена в вышедшем в 1839 г. ростопчинском сочинении «Мои записки, написанные в десять минут, или я сам без прикрас».

По происхождению Федор Васильевич был тем русским, которого не надо долго скрести, чтобы отмыть в нем татарина. Как-то император Павел спросил его:

– Ведь Ростопчины татарского происхождения?

– Точно так, государь, – ответил Ростопчин.

– Как же вы не князья? – уточнил он свой вопрос.

– А потому, что предок мой переселился в Россию зимою. Именитым татарам-пришельцам летним цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы.

Одно из первых его сочинений – «Путешествие в Пруссию», сборник путевых заметок о немецкой жизни, стиль которого получит высокую оценку критиков девятнадцатого века: «Какой живой, искусный, чисто русский рассказ!»

После недолгих мытарств то на войне (сам Суворов подарил ему свою походную палатку), то при дворе Екатерины II (любвеобильная государыня ласково прозвала его «сумасшедшим Федькой»), к тридцати годам Ростопчин, наконец, нашел себя в окружении Павла I. Его литературные способности ярко проявились в очерке «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I». Это сочинение Ростопчина высоко ставил Петр Вяземский как «яркую, живую, глубоко и выпукло вырезанную на меди историческую страницу», написанную «мастерским пером, с живостью и трезвостью». Критик не скрывал своей зависти потомкам, «которые, в свое время, могут прочесть эту книгу».

Читая это интереснейшее произведение, мы в мельчайших подробностях видим, как быстро, на протяжении одних суток выросла роль Ростопчина в государстве, как при этом преображались лица придворных, с мольбой устремлявших свои взгляды на главного фаворита нового императора! Вот уже и влиятельный канцлер Безбородко, вытащивший когда-то Ростопчина из безвестности, умилительным голоском просит его об одном: отпустить его в отставку «без посрамления». Лишь бы не сослали!

Павел, призвав Ростопчина, вопрошает: «Я хочу, чтобы ты откровенно мне сказал, чем ты при мне быть желаешь?» В ответ Ростопчин выказал благородное желание быть при государе «секретарем для принятия просьб об истреблении неправосудия». Но все же главная должность Ростопчина не была прописана ни в каких табелях о рангах – ее можно выразить фразой, сказанной про него Павлом: «Вот человек, от которого я не намерен ничего скрывать». За усердие и преданность в 1799 г. император возвел Ростопчина в графское достоинство.

Смысл жизни подданного – служение государю, а всякая свобода личности ведет к революции. Этот постулат павловского времени Ростопчин принял на всю оставшуюся жизнь. Именно Павел «сделал» Ростопчину прививку от либерализма. Ростопчин хорошо усвоил, что совсем немного времени требуется, чтобы «закрутить гайки»: ужесточить цензуру, запретить молодежи учиться за границей.

Александр Анатольевич Васькин

Известный москвовед Александр Васькин знакомит читателя с участниками событий двухсотлетней давности, происходивших в Москве в 1812 году, и их воспоминаниями. Герои этой книги: генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин и французский дипломат Коленкур, чиновник Бестужев-Рюмин и адъютант Наполеона Сегюр, литератор князь Шаликов и писатель Стендаль, канцелярист Булгаков и сержант Бургонь, француз-эмигрант Д’Изарн и голландец Дедем, лейтенанты Ложье и Дамплу…

В книге освещены самые разные исторические аспекты, как то: вступление захватчиков в Москву, начало пожаров и безуспешная борьба французов с русскими поджигателями, мародерство и грабежи, организация муниципалитета, отношения местного населения с оккупантами, подрыв Кремля и многое другое…

Ряд публикаций и их перевод напечатаны в данном издании впервые после многолетнего перерыва.

Книга снабжена именным указателем, а также указателями зданий и улиц Москвы.

Александр Анатольевич Васькин

Москва 1812 года глазами русских и французов

© Васькин А.А., комментарии, редакция, перевод (частично), составление, 2012

Русские: «Наступил последний день Москвы»

Мы неслучайно поместили на обложку книги образ колокольни Ивана Великого, восстановление которой стало символом возрождения Москвы после варварского нашествия французов осенью 1812 г.[1 - При создании обложки использована репродукция художника Э. Гертнера «Ивановская площадь в Московском Кремле», 1839 г.] Наполеон, метавшийся по сгоревшей Москве, словно зверь в клетке, бесполезно прождав от русских перемирия, в отместку приказал сорвать с колокольни Ивана Великого крест (польские приспешники Бонапарта уверяли его, что Иван Великий – не что иное, как олицетворение русского сопротивления, и очень почитается москвичами). Но это оказалось не так-то просто и быстро сделать. В тот момент, когда саперы императорской армии добрались наконец на вершину одной из самых высоких башен Европы, крест окружила огромная стая ворон. Отбиваясь от чернокрылых птиц, французы не смогли снять крест, и он рухнул на землю. Как голодные собаки, кинулись гвардейцы Наполеона собирать остатки разбившегося креста, рассовывая их по своим походным сумкам. Многие из них надеялись увезти из Москвы кусочки от креста колокольни Ивана Великого как сувениры, но лишь малая часть французских вояк вообще смогла выбраться из России живыми.

«Лучшей славой русского народа» назвал Лев Толстой победу России в Отечественной войне 1812 г. Трагическим был путь к обретению этой славы: огромные человеческие жертвы, разграбленные захватчиками города и села, поруганные святыни, уничтоженные и вывезенные культурные ценности. В ряду невосполнимых утрат главное место занимает потеря древней русской столицы – Москвы, со всей полнотой испытавшей на себе тяжкие последствия французской оккупации.

Оказавшись перед неминуемым на первый взгляд выбором – оборонять город или сдать его, русские выбрали третий путь: сжечь Москву и покинуть ее. «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» – так стоял вопрос на военном совете в Филях 1 сентября 1812 г. Главнокомандующий Михаил Кутузов отвечал: «Вопрос этот не имеет смысла для русского человека… Такой вопрос нельзя ставить». И обозначил проблему по-другому: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения?»

Такая постановка вопроса стала неожиданной, прежде всего, для московского генерал-губернатора Федора Ростопчина, узнавшего о принятом решении уже по факту, ведь его самого Кутузов не счел нужным даже позвать на этот исторический совет, решавший судьбу Москвы. Отсутствие Ростопчина на совещании в избе крестьянина Андрея Савостьянова в Филях можно считать кульминацией странных взаимоотношений между двумя главнокомандующими – Москвы и армии. Именно эти отношения, которые не назовешь искренними, и стали одной из причин падения Москвы. Читая их переписку в августе 1812 г., приходишь к выводу, что Кутузов Ростопчину не доверял.

Содержание посылаемых Кутузовым Ростопчину писем можно обозначить одной фразой: «С потерей Москвы соединена потеря России», так, в частности, 17 августа писал он из Гжатска. Даже 26 августа после Бородинского сражения фельдмаршал продолжал уверять, что сражение будет продолжено, для чего требовал от Ростопчина прислать пополнение. Дело в том, что Ростопчин обещал выставить на защиту Москвы 80 тысяч ополченцев, но таких резервов в

Москве и быть не могло. Это обещание Ростопчину дорого обошлось и до сих пор является причиной одного из основных обвинений в его адрес.

Вместо ополчения Кутузов получал от Ростопчина письма, где тот пытался добиться четких указаний – начинать ли эвакуацию: «Извольте мне сказать, твердое ли вы имеете намерение удержать ход неприятеля на Москву и защищать град сей? Посему я приму все меры: или, вооружа все, драться до последней минуты, или, когда вы займетесь спасением армии, я займусь спасением жителей, и со всем, что есть военного, направлюсь к вам на соединение. Ваш ответ решит меня. А по смыслу его действовать буду с вами перед Москвой или один в Москве», из письма от 19 августа.

Кутузов вновь успокаивал: «Ваши мысли о сохранении Москвы здравы и необходимо представляются».

Вряд ли в то время нашелся бы в российском государстве генерал, придерживающийся другого мнения. Но ведь человек предполагает, а Бог располагает. Кутузов еще 11 августа, следуя из Петербурга в расположение армии, произнес пророческую фразу: «Ключ от Москвы взят!», такова была его реакция на взятие французами Смоленска. Кому как не «старому лису Севера» (так назвал его Наполеон) было знать, что ждет Москву в будущем. Правда для того, чтобы догадаться, что Москву может постигнуть участь Смоленска, совсем не надо было обладать стратегическим умом Кутузова. Уже сам Смоленск был сожжен, а затем и деревни, и села, спаленные их уходящими жителями.

Ростопчин же в своих афишах, ссылаясь на Кутузова, твердил, что Москва сдана не будет. И оставшиеся к тому времени в Москве люди ему верили, как отцу родному, да и как было не поверить, читая, его пламенные призывы от 30–31 августа:

«Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество, не пустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговариваться станет!

…Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду, и примемся за дело: отделаем, доделаем и злодеев отделаем.

Генерал-губернатор своими дружескими посланиями так приучил простой народ верить ему, что, действительно, – 31 августа народ собрался, но, не дождавшись своего градоначальника, разошелся: «Народ был в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, кои с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Растопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все, с горестным унынием, разошлись по домам», – писал очевидец.

В Москве к концу августа остались самые стойкие поклонники Ростопчина, некоторые даже пытались сохранять видимость спокойствия и светской жизни. Так, 30 августа в Благородном собрании был дан бал-маскарад, народу, правда, наскребли немного. Наверное, все остальные пошли смотреть оказавшийся последним спектакль «Наталья, боярская дочь», что показывали в театре на Арбатской площади.

Те же, кто жил не по афишам графа, начали выезжать еще в июле 1812 г. Очень многие москвичи, имевшие что вывозить, а главное на чем, именно после сдачи Смоленска потянулись из Москвы. И здесь мы вновь обращаемся к Толстому, назвавшему поведение москвичей в те летние месяцы 1812 г. проявлением «скрытого чувства патриотизма». Автор «Войны и мира» пишет, что чувство это, присущее различным слоям русского общества, заставило людей выезжать с тем, что они могли с собой захватить, бросая дома и имущество. Выезжали потому, что для «русских людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего». Благодаря тому, что жители покинули Москву, и «совершилось то величественное событие», пишет Лев Толстой.

Величественность события (и московский пожар также относится к подобным) определялась и возможными последствиями поражения России в войне. Они, эти последствия, не заставили бы себя ждать. Это и непосильные контрибуции, и обязанность содержания французских гарнизонов, которые Наполеон непременно бы посадил на шею российскому народу, и французские таможни в крупнейших портах, и отторжение Украины, Белоруссии, Прибалтики, а главное – потеря независимости, за которую так часто и с кровопролитными потерями сражались наши предки. Через призму столь ужасных последствий поражения сожжение Москвы не выглядит таким уж катастрофичным. Так, похоже, думал и Кутузов, провозгласивший, что «с потерей Москвы еще не потеряна Россия, с потерею же армии Россия потеряна».

Но для множества москвичей пожар стал сущей катастрофой, ведь сгорело все, что наживалось еще прежними поколениями. И здесь москвич-патриот уступил место москвичу-собственнику, сокрушавшемуся по сгоревшим усадьбам, наполненным дорогой мебелью и картинами, по спаленным лабазам и складам, забитым купеческим добром, по всему тому, что делает свою рубашку ближе к телу.

Всю вину за потерю своего имущества вернувшиеся в город люди возложили не на Кутузова, давшего приказ об оставлении Москвы, а на генерал-губернатора Федора Ростопчина. Буквально все в открытую бранили его, независимо от сословной принадлежности, – на рынках и площадях, в салонах и в письмах. Характерный пример – письмо московской дамы Марии Волковой к своей петербургской родственнице Варваре Ланской от 8 Августа 1814 г.: «Если бы ты знала, какое вы нам окажете одолжение, избавив нас от прекрасного графа! Сделайте одолжение, оставьте его у себя, повысьте еще, ежели желаете, только не посылайте его к нам обратно». А ведь еще в июне 1812 г. та же Волкова писала, что «Ростопчин – наш московский властелин …у него в тысячу раз более ума и деятельности». Как быстро поменялось общественное мнение!

Мнение это дошло до нас в сохранившихся свидетельствах очевидцев – современников Отечественной войны 1812 г. В этой главе представлены самые разные взгляды и воззрения на события двухсотлетней давности. Их можно условно разделить на две части: воспоминания тех, кто выехал из Москвы, и тех, кто остался.

Позиция московской власти того периода изложена в книге генерал-губернатора Москвы графа Федора Ростопчина «Правда о пожаре Москвы», изданной в 1823 году, и бумагах, найденных в архиве чиновника московской канцелярии Александра Булгакова. Они выражают в общем одну точку зрения, основанную на том, что их авторы как нельзя лучше были осведомлены о подготовке Москвы к эвакуации и пожару, а также обладали всей необходимой информацией, поступавшей к ним от находившихся в оккупированной Москве агентов. Свидетельства Ростопчина и Булгакова, выехавших из Москвы перед ее сдачей, по сути, носят оправдательный характер, поскольку именно на генерал-губернатора и была впоследствии возложена ответственность за сожжение Москвы.

Но выехать сумели не все, а некоторые и вовсе не захотели. Чиновник Вотчинного департамента Алексей Бестужев-Рюмин был рад оставить Москву вместе со своим семейством, но не смог, а потому своими глазами видел все происходящее в городе в сентябре-октябре 1812 года, будучи вынужденным участвовать в созданных оккупантами органах местного самоуправления. Вследствие этих причин отношение его к графу Ростопчину – крайне неприязненное, что и выражают «Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году». В данной книге впервые публикуется перевод письма Бестужева-Рюмина к Наполеону.

Что же касается тех, кто сознательно остался ждать французов, то имена их названы в публикуемом документе «Расписание особам, составляющим французское правление или муниципалитет в Москве, 1812 года». Из него мы узнаем, насколько же верный смысл заключен в русской пословице «Кому война, а кому мать родна».

Особняком стоит «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года» князя Петра Шаликова, также остававшегося в оккупации. Название вполне соответствует содержанию произведения. Написанное к тому же литературным, чуть ли не былинным (по сегодняшнему времени) языком, «Историческое известие» читается не просто как воспоминание, а служит документом эпохи. Ведь это одно из первых, вскоре после окончания Отечественной войны, напечатанных свидетельств – на его титульном листе стоит дата «1813 г.». Впервые за двести лет публикуется здесь это сочинение Шаликова.

Незатейливые воспоминания врача Ф. Беккера, ребенком пережившего войну 1812 г., «Воспоминания Ф. Беккера о разорении и пожаре Москвы в 1812 г.» не менее интересны. Даже удивительно, насколько четко он все запомнил, чтобы почти через полвека поделиться пережитым с потомками.

Совершенно с другой стороны, если можно так выразиться, со своей колокольни, повествует о виденном им в горящей Москве московский француз Франсуа Жозеф д'Изарн Вильфор в своих мемуарах «Воспоминания московского жителя о пребывании французов в Москве в 1812 году». В те горячие дни эмигрантов в первопрестольной было даже больше, чем оставшихся москвичей.

Интересным представляется сопоставление свидетельств самых разных людей об одних и тех же событиях двухсотлетней давности. Пусть и противоречивые, но крайне любопытные подробности, занятные, казалось бы, мелочи, тем не менее, создают как можно более полную картину происходившего тогда. А это, в свою очередь, позволяет с максимальной объективностью судить о таких сторонах французской оккупации, как вступление захватчиков в Москву, начало пожаров, мародерство, попытка организовать муниципалитет, отношения местного населения с оккупантами, подрыв Кремля и многое другое…

Возможностью читать воспоминания наших соотечественников о 1812 годе мы обязаны тем немногим подвижникам-исследователям, которые посвятили свою жизнь изучению славной истории нашей страны. И среди них одно из первых мест принадлежит Петру Ивановичу Бартеневу (1829–1912), издателю «Русского архива» (с 1863 г.), представляющего огромный пласт материалов по всестороннему изучению истории России. Сколько же ценных публикаций увидело впервые свет на страницах этого интереснейшего журнала! Воспоминания, письма, дневники, записки, литературные опыты… В ряду напечатанных в этой книге сочинений есть и опубликованные более ста лет назад в «Русском архиве» записки Бестужева-Рюмина, Булгакова, Д’Изарна. Не меньший вклад в изучение российской истории внес и М.И. Семевский (1837–1892), издававший с 1870 г. в Санкт-Петербурге журнал «Русская старина», одна из публикаций которого также воспроизводится в книге.

Напечатанные в этой книге материалы сопровождены современными комментариями и переводом с французского языка (там, где он отсутствовал), а также историческими справками и примечаниями.

Федор Ростопчин: «Наполеон вооружил меня зажигательным факелом»

За шестьдесят прожитых лет Федор Васильевич Ростопчин (1765–1826) проявил себя в трех областях: на государственной службе, в сельском хозяйстве и в литературе. И если первые две стези занимали графа лишь временами, то последней он никогда не изменял. Всю свою жизнь, протекавшую неподалеку от царского трона (а иногда и очень близко к нему), Ростопчин описал с такой тщательностью и смелой непосредственностью, что сочинения его приобрели не только автобиографический, но и хроникальный характер. Правда, герой нашего повествования, приложив руку к «изваянию» своего образа в собственных произведениях, напустил в них немало словесного тумана, создавшего определенные трудности для потомков, до сих пор спорящих о месте и дате его рождения.

А родился будущий писатель в… впрочем, дадим слово ему самому: «В 1765 г., 12 марта я вышел из тьмы и появился на Божий свет. Меня смерили, взвесили, окрестили. Я родился, не ведая зачем, а мои родители благодарили Бога, не зная за что. Я вышел из тьмы и появился на Божий свет». Столь остроумная автобиография заключена в вышедшем в 1839 г. ростопчинском сочинении «Мои записки, написанные в десять минут, или я сам без прикрас».

По происхождению Федор Васильевич был тем русским, которого не надо долго скрести, чтобы отмыть в нем татарина. Как-то император Павел спросил его:

– Ведь Ростопчины татарского происхождения?

– Точно так, государь, – ответил Ростопчин.

– Как же вы не князья? – уточнил он свой вопрос.

– А потому, что предок мой переселился в Россию зимою. Именитым татарам-пришельцам летним цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы.

Одно из первых его сочинений – «Путешествие в Пруссию», сборник путевых заметок о немецкой жизни, стиль которого получит высокую оценку критиков девятнадцатого века: «Какой живой, искусный, чисто русский рассказ!»

После недолгих мытарств то на войне (сам Суворов подарил ему свою походную палатку), то при дворе Екатерины II (любвеобильная государыня ласково прозвала его «сумасшедшим Федькой»), к тридцати годам Ростопчин, наконец, нашел себя в окружении Павла I. Его литературные способности ярко проявились в очерке «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I». Это сочинение Ростопчина высоко ставил Петр Вяземский как «яркую, живую, глубоко и выпукло вырезанную на меди историческую страницу», написанную «мастерским пером, с живостью и трезвостью». Критик не скрывал своей зависти потомкам, «которые, в свое время, могут прочесть эту книгу».

Читая это интереснейшее произведение, мы в мельчайших подробностях видим, как быстро, на протяжении одних суток выросла роль Ростопчина в государстве, как при этом преображались лица придворных, с мольбой устремлявших свои взгляды на главного фаворита нового императора! Вот уже и влиятельный канцлер Безбородко, вытащивший когда-то Ростопчина из безвестности, умилительным голоском просит его об одном: отпустить его в отставку «без посрамления». Лишь бы не сослали!

Павел, призвав Ростопчина, вопрошает: «Я хочу, чтобы ты откровенно мне сказал, чем ты при мне быть желаешь?» В ответ Ростопчин выказал благородное желание быть при государе «секретарем для принятия просьб об истреблении неправосудия». Но все же главная должность Ростопчина не была прописана ни в каких табелях о рангах – ее можно выразить фразой, сказанной про него Павлом: «Вот человек, от которого я не намерен ничего скрывать». За усердие и преданность в 1799 г. император возвел Ростопчина в графское достоинство.

Смысл жизни подданного – служение государю, а всякая свобода личности ведет к революции. Этот постулат павловского времени Ростопчин принял на всю оставшуюся жизнь. Именно Павел «сделал» Ростопчину прививку от либерализма. Ростопчин хорошо усвоил, что совсем немного времени требуется, чтобы «закрутить гайки»: ужесточить цензуру, запретить молодежи учиться за границей.