По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

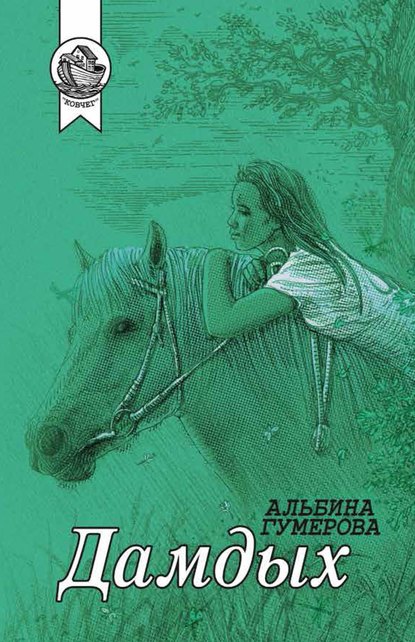

Дамдых (сборник)

Автор

Серия

Год написания книги

2019

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Тридцать восемь и четыре, – сказала она, покручивая градусник. – И что я, старуха, смогу им дать? А ты здесь один останешься?

Шамиль положил мед, размешал красно-коричневый кипяток и подал стакан жене.

– Давай тогда внуков к нам перевезем?

– А садик? Школа? Ведь далеко, кто их возить будет?

– Амину в здешнюю школу переведем. А Мунир… дома посидит, с нами. А там… может, и у нас садик откроют.

Суфия отхлебнула клюквенный чай и поморщилась:

– Не откроют. Для кого? Одни старики доживают.

– Надо забрать детей. Хотя бы на время. Пусть Ирек поймет, как ему плохо без них, – предложил Шамиль.

– Ничего он не поймет… Оставим Ирека одного – он совсем пропадет. – Суфия поставила стакан на стол. – Не могу эту кислятину пить, неси парацетамол.

Но Шамиль заставил жену допить, укутал одеялом, сверху накрыл шалью.

– Надо пропотеть, и температура спадет. Меня мать так лечила.

– И меня. – Суфия благодарными глазами смотрела на мужа. Его прохладные руки быстро потеплели от ее лба.

Это были редкие тихие минуты. Обычно в доме всегда находились люди, и казалось, будто он полон жизнью. Приходили не только женщины, желающие сшить платье или блузку. Приезжали руководители музыкальных коллективов со своими танцорами – заказывали сложные костюмы, и Суфия все успевала. В доме почти не осталось пустых стен – везде висели картины, которые написал Шамиль.

После смерти Резеды Суфия ни дня не была убитой горем матерью и не забросила свое шитье. Не понимала, почему у нее не опустились руки? И временами мучилась от этого, думая, что правильнее, естественнее было бы слечь и света белого не видеть. А старушка, напротив, вставала рано, набрасывала старенькое пальто и выходила во двор вдохнуть зимнего утра. Любое дуновение ветра мать принимала за дух своей дочери. И каждая птица, присевшая на ворота, или кошка, забредшая во двор, казались ей душой Резеды. Суфия непременно заговаривала с кошкой, подзывала к себе, брала на руки и рассказывала про Амину с Муниром.

– Ну ты и сама всех нас видишь, доченька, не так ли? – Женщина сыпала на крыльцо пшено. Тут же слетались голуби, воробьи и, наступая друг другу на голову, клевали желтые бусинки до последнего зернышка. Суфия думала, чем больше добрых дел она сделает на земле, тем лучше будет ее детям в небесном мире.

– Летите высоко, мои птички, передайте моей девочке, что все мы здоровы. И сыночку моему, и матери его…

Суфия почувствовала, как жар покидает ее, и телу становится неприятно от влажной, впитавшей пот одежды.

– Шамиль… Я вот лежу и думаю… что же мы с тобой такого сделали? За что нас так? Почти три месяца наша Резеда не дышит.

Ее муж выглянул из-за мольберта:

– Мы у нее так ни разу и не были.

– Там, наверное, не пройти.

Шамиль вновь скрылся за мольбертом:

– Весной сходим. Когда снег сойдет.

Голос Шамиля был одновременно и скрипучим, и каким-то поющим, ласкающим, и потерянным, и полным надежды. Суфия глядела на деревянный, испачканный краской мольберт, и ей казалось, что это он с ней говорит.

– А что ты рисуешь? – спросила Суфия.

– Я пытаюсь вспомнить ее лицо. Я так и не написал ее портрета.

Суфия поняла, о ком он.

– И как? Вспоминается? – Голос Суфии резко состарился.

– С трудом, – ответил деревянный мольберт. – Не спрашивай, зачем мне это надо… Я знаю, мне легче станет, если я хоть примерно вспомню. Это она спасала меня, когда я не решался в последнюю минуту. И тогда, на рельсах, она снова спасла меня, я будто бы в небе ее лицо увидел…

– А мне казалось, это я за тобой прибежала.

Шамиль выглянул из-за мольберта:

– Не сердись. Я всю жизнь на тракторе провел и не писал картин.

– Тебе никто не запрещал, – глухо сказала Суфия.

С ней снова медленно заговорил мольберт:

– Я сам себе запрещал. Потому что живопись связана с ней. Я приучал себя к тебе и не хотел это спугнуть.

Суфия отвернулась к стене и лежала неподвижно.

– Ты питаешься моими слезами. Тебе хорошо, когда мне плохо.

Она медленно развернулась к мужу:

– Знаешь что? У нас потому и не жили дети! Потому что ты ни минуты не любил их мать!

Шамиль вскочил, задел мольберт, и тот грохнулся. Суфия вжалась в подушку и подтянула к носу одеяло. Но старик направился не к ней, а к швейной машинке. Схватил ее одной рукой и вдарил по маленькому деревянному столику. Столик ойкнул, Шамиль вдарил еще раз, столешница громко хрустнула. Затем машинка отлетела в угол.

– А я смотрю, ты ожил! – горьким голосом произнесла Суфия. – Как в старые добрые времена!

Шамиль посмотрел на жену волчьими глазами. Суфия уже приготовилась к пощечине, но старик взял со стула голубую, расшитую пайетками ткань и с треском разорвал на две половины. Суфия схватилась за обе щеки и завыла, как от удара. Шамиль выскочил из дома вон.

Женщина отвернулась, тихонько заплакала и уснула…

Проснулась от монотонного стука – Шамиль мастерил ей новую столешницу.

– Сейчас Ирек детей привезет, – хмуро сообщил он.

Суфия поднялась с постели:

– Ты сказал им, что я больна?

– Амине надо пиджак школьный перешить.

– А со старым-то что?

– Мал, говорит.