По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

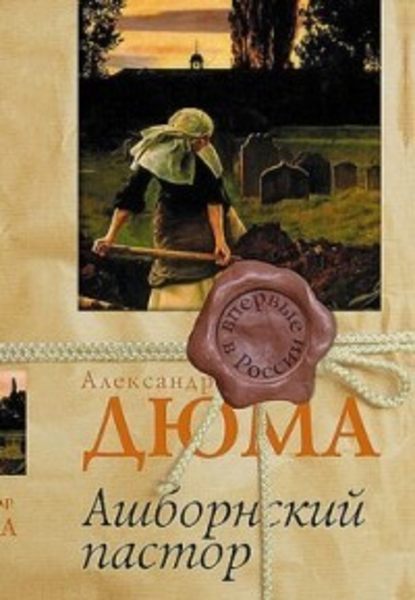

Ашборнский пастор

Автор

Год написания книги

1853

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вместе с тем он счел своим долгом предупредить меня, что жалованье пастора в деревне Ашборн, вероятнее всего, будет сокращаться, что экономия становится все более необходимой и что мне не следует удивляться, если жалованье в девяносто фунтов стерлингов будет уменьшено до восьмидесяти, а то и до семидесяти фунтов стерлингов.

Я ответил ректору, что в этом отношении полагаюсь на его благожелательность ко мне, столь убедительное доказательство которой он только что мне дал.

Ректор пробормотал несколько слов, не заключавших в себе ни дружественности, ни угрозы; тут я заметил, что не по моей воле визит мой несколько затянулся, а потому откланялся и удалился.

Получив назначение, я поспешил присоединиться к моей доброй приемной матери и вступить во владение прекрасным домом священника, столь хорошо оборудованным всем необходимым, что, не нуждаясь ни в каких покупках, я вряд ли почувствую уменьшение дохода на десять фунтов стерлингов в год, даже если это действительно произойдет.

Итак, прежде чем возвратиться к моему хозяину-меднику, я попросил прокатчика карет прислать мне одноколку с кучером и устроить все так, чтобы я мог уехать в полдень или часом позже.

В половине первого одноколка уже стояла у дома.

Мой отъезд, по всей видимости, одновременно и огорчал и радовал моего хозяина-медника: огорчал, потому что я с ним расставался, радовал, потому что я уезжал в хороший приход, о котором я говорил ему как о nee plus ultra[206 - «Nee plus ultra» (лат. «крайний предел») – латинский фразеологизм, источником которого, по-видимому, была надпись, начертанная Гераклом на т. н. Геркулесовых столпах – возвышенностях по обоим берегам Гибралтарского пролива, считавшихся в древности концом обитаемого мира. Согласно некоторым мифам, Геракл сам воздвиг эти утесы, проделав проход между Средиземным морем и Океаном.] моих желаний.

И в ту минуту, когда мы уже готовы были попрощаться, он, растроганный, попросил меня взять на память о нем три-четыре кастрюли и один-два котла, которые должны были заложить основу моей кухонной утвари; но, поскольку в доме у вдовы я видел множество кастрюль и котлов, более красивых и более вместительных, нежели предлагаемые мне медником, я отказался, объяснив, быть может слишком простодушно, причину этого; в результате медник обиделся, забрал свои кастрюли и котлы, повесил их на прежние места и попрощался со мной с огорчившей меня холодностью, устранять которую я, тем не менее, счел ниже своего достоинства.

Сборы в дорогу заняли немного времени.

Весь мой туалет состоял из плаща, сюртука, двух пар коротких штанов, двух курток, четырех пар чулок, пяти-шести рубашек, двух пар башмаков и шляпы.

В качестве движимого имущества я владел только подзорной трубой моего деда-боцмана.

Сверток с одеждой я положил в экипаж, трубу устроил между ногами и, цокнув языком, дал тем самым сигнал к отправлению и уехал, даже не обняв на прощание моего хозяина-медника, хотя в глубине души, конечно, желал того.

Отъезжая, я посмотрел сквозь заднее окошко одноколки и мне показалось, что достойный человек возвращается к себе домой, горестно покачивая головой и смахивая слезу.

Мне захотелось вернуться и помириться с ним, но я боялся, что увиденная мною сцена – всего лишь обман зрения, и потому не дал увлечь себя нелепому порыву.

Рука моя, уже протянутая, чтобы тронуть за плечо сидевшего рядом со мной кучера, замерла и упала мне на колено, а я тихо прошептал:

«Ах, ей-Богу, тем хуже! Ну почему он такой впечатлительный?»

Дорогой мой Петрус, впоследствии я не раз говорил себе, что его впечатлительность была вполне естественной.

То, что предлагал мне этот славный человек, он предлагал от чистого сердца, а сколь бы скромным ни был дар, не принять его нельзя было, таким образом он это делал.

Быть может, меня и дальше занимали бы эти мысли, если бы не возникло обстоятельство, достаточно серьезное для того, чтобы я в один миг забыл даже о душевном охлаждении ко мне моего хозяина-медника.

На дороге я не заметил никаких перемен – она оставалась по-прежнему оживленной и радовала, однако, когда мы миновали окраину деревни, мне показалось, что налет какой-то печали лег на лица людей, встречавшихся мне по пути.

Вместо того чтобы бежать навстречу одноколке и приветствовать мое появление, крестьяне опускали головы и отводили глаза в сторону.

Тут я почувствовал, как что-то настолько больно сжало мне сердце, что у меня не хватило мужества обратиться к ним с расспросами; я продолжил, а вернее, позволил лошади продолжить путь, при этом не замедляя и не ускоряя шага, и таким образом подъехал к двери пасторского дома.

Мой взгляд тотчас устремился во двор, и я увидел там густую толпу людей в черных одеяниях, совсем непохожих на жителей Ашборна и мне совершенно незнакомых: они стояли у двери, они были видны в открытых окнах, они горячо говорили о чем-то между собой и выглядели крайне озабоченными.

Я начал догадываться об ужасной беде.

Спрыгнув с одноколки, я вошел в дом, пересек столовую, вошел в спальню – единственную комнату, оставшуюся безлюдной, и здесь, на каменном полу, среди совершенно пустых стен увидел сосновый гроб, крышка которого чуть сдвинулась набок, а значит, еще не была приколочена.

Дрожь прошла по моему телу: я обо всем догадался.

Закрыв за собой дверь, я остановился и положил руку на колотящееся сердце, чтобы как-то собраться с силами, затем, овладев собой, подошел к гробу и приподнял крышку.

Там, накрытая изорванной простыней, лежала моя добрая приемная мать; ее запрокинутая голова жестко покоилась на деревянной перекладине.

Мужчины и женщины, заполнившие дом, были наследниками десятой очереди: о них г-жа Снарт говорила мне как о людях, которым она ничего не должна из своего достояния.

Я начал с молитвы у ее безжизненного тела; затем, поскольку мне было стыдно и печально видеть, как эта достойная женщина, чьи шкафы переполняло прекрасное белье, лежала в столь жалком саване и покоила голову на столь жесткой перекладине, я вышел из комнаты и купил у одного из наследников простыню, а у другого – подушку; вернувшись к покойнице, я обернул бедный труп в новую простыню, убрал перекладину и под голову усопшей, своим спокойствием походившей на спящую, подложил подушку, на которой ей предстояло покоиться всю вечность.

Я стал на колени и молился до тех пор, пока столяры, вышедшие хлебнуть спиртного, не вернулись, чтобы заколотить гроб.

Когда они вошли с молотками в руках и с гвоздями в Фартуках, я понял, что настал час сказать бедной усопшей последнее прости; я скрестил ее руки на груди, затем пошел в сад и сорвал по веточке с каждой из трех ив, напоминавших о днях рождения ее дочерей; подложив эти веточки под ладони покойницы, я почтительно поцеловал ее в лоб и сказал:

– Иди, достойная мать! Иди, безупречная супруга! Вновь обрети на Небе все то, что ты любила! Человек всего лишь странник на земле!

Несколько минут спустя шесть гвоздей и четыре сосновых доски обозначили пропасть вечности между мной и г-жой Снарт!

XII. Каким образом был обставлен пустой дом

Но отчего же умерла эта достойная женщина?

Вот об этом-то до сих пор я даже не подумал осведомиться. Я видел воочию ее труп, я не мог сомневаться в реальности этого несчастья, а знать о большем мне не нужно было.

Но когда меня уводили от нее, когда я покинул ее, чтобы уже никогда больше не увидеть снова, я расспросил о случившемся.

Накануне, по возвращении с кладбища, где она совершила свою ежедневную молитву на могиле дочерей, ее прямо на пороге дома поразил апоплексический удар, сразу же ее убивший.

Весть об этой смерти быстро распространилась; тотчас сбежались родственники покойной и, хотя она еще лежала в доме, перед ее непокрытым лицом поделили это отличное белье, эту отменную кухонную утварь и прекрасное столовое серебро – все, что должно было перейти в мою собственность.

Повозки уже стояли у дверей, готовые отвезти полученное добро в дома различных наследников.

Впрочем, дорогой мой Петрус, поверьте тому, что я сейчас Вам скажу, ведь до сих пор я чистосердечно говорил Вам о себе, так что, надеюсь, Вы не усомнитесь в моих словах: если в темных уголках моей души и таились некоторые сожаления обо всех этих прекрасных вещах, ускользнувших из моих рук, то эти сожаления вскоре были заглушены той подлинной и благородной болью, какую причинила мне эта смерть.

Похороны должны были состояться в пять вечера.

Поскольку о моем приезде я никого не предупредил, служить на траурной церемонии пригласили пастора из Уэрксуэрта.

Все наследники спешили покинуть Ашборн: каждый хотел в тот же вечер вернуться к себе домой со своей добычей.

Уэрксуэртский пастор представлял собой человека лет шестидесяти – шестидесяти пяти, с лицом мягким и улыбчивым; он поприветствовал меня как собрата и сказал, что от деревенских жителей слышал так много хорошего о моем таланте и моей особе, что возымел большое желание увидеться со мной.

В итоге он пригласил меня посетить его домик в Уэрксуэрте, в котором он обитал с самого рождения.

Он был женат и жил там вместе с женой и дочерью.

В других обстоятельствах я был бы более восприимчив к его комплиментам и по-другому ответил бы на его приглашение, но сейчас все мои душевные силы поглощала огромная боль, причиненная мне утратой достойной г-жи Снарт.

Так что я просто пожал руку г-ну Смиту, пробормотав какие-то слова благодарности, а затем отвернулся, чтобы он не увидел, как меня душат слезы.