По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

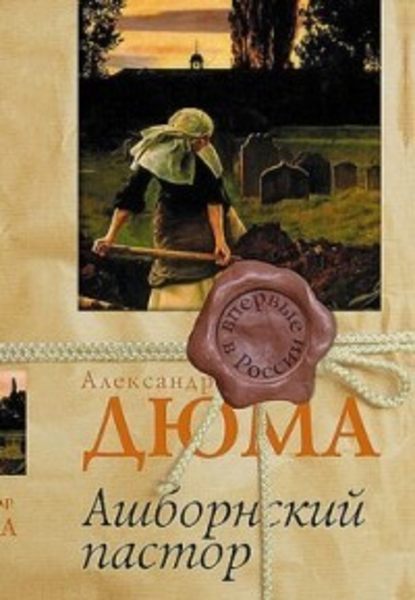

Ашборнский пастор

Автор

Год написания книги

1853

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

XIII. О том, что я увидел из окна с помощью подзорной трубы моего деда-боцмана

Конечно же, я подошел к окну только для того, чтобы подышать свежим воздухом.

Небо было так затянуто облаками и стоял такой туман, что я едва мог разглядеть что-нибудь за пятьсот шагов от окна.

Но, казалось, погода только и ждала моего появления, чтобы проясниться, и в ту минуту, когда я взглянул на поля, слабый луч солнца проскользнул между двумя облаками и, просочившись сквозь туман, окрасил его желтоватым светом, который, то слабея, то набирая силу, в конце концов залил весь горизонт; в облаках возник разрыв, позволивший мне видеть уголок лазури.

Теперь появилась вероятность, что день будет прекрасным.

Расположенный больше к мечтательности, нежели к труду, я не сводил глаз с этой изумительной небесной голубизны, говоря себе с тем суеверием, какое живет в каждом из нас, но у меня в эту важную, а то и самую значительную минуту моей жизни, было, быть может, сильнее, чем у кого-либо другого:

«Если эта лазурь, дарующая надежду, распространится по всему небу; если это солнце, светило счастья, разгонит облака и туман – это станет знаком, что Господь мне покровительствует и приберегает для меня счастливые дни. Но если, наоборот, этот уголок небосвода исчезнет из вида; если солнце померкнет под влажной вуалью земных испарений, – это укажет, что мне суждена жизнь печальная, одинокая, бесплодная».

Вы понимаете, дорогой мой Петрус, сколь нелепо связал я свою судьбу с капризами облачного июньского дня; но мне необходимо сказать Вам, философу по преимуществу, что человек, не понимая причины упадка в нем мужества, переживает дни уныния, во время которых он спускается с вершины своей силы и ума до детского легковерия или до стариковской слабости.

Я переживал сейчас один из подобных дней; сердце мое испытало слишком много различных чувств, душа моя прошла через переизбыток чрезмерных волнений, так что, для того чтобы вернуться в свое естественное состояние, они нуждались в этой дремоте, являющейся для сознания тем же, чем становятся предрассветные сумерки для дня, – переходом между ночной тьмой и светом, между усталостью и отдыхом.

Так что глаза мои напряженно вглядывались в небо, словно я надеялся увидеть там то ли путеводную звезду, что вела пастухов-избранников к святым яслям,[208 - Здесь совмещены два евангельские рассказа о событиях, связанных с рождением Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея (9: 10), к городу Вифлеему, где находился только что родившийся Иисус, звезда привела пришедших с Востока волхвов-мудрецов. В Евангелии от Луки (2: 8-10) сказано, что поклониться новорожденному младенцу явились пастухи, которым место его рождения было указано ангелом.] то ли три страшных огненных слова, на мгновение осветивших Валтасару[209 - Валтасар – сын последнего царя Вавилона Набонида; в 539 г. до н. э. был убит при взятии города персами. Имеется в виду библейский эпизод из описания его гибели. На пиру, устроенном Валтасаром во время осады его столицы, персты невидимой руки вывели на стене слова: «Мене, текел, упарсин». Иудейский пророк Даниил растолковал эти слова как предзнаменование скорой гибели царя: «Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Даниил 5: 26–28). В ту же ночь столица была взята, а Валтасар убит.] пропасть, куда ему предстояло низвергнуться.

В течение получаса я не мог отгадать, за каким из боровшихся между собой духов – добрым или злым – останется победа; но Ормузд, наконец-то, взял верх над противником.[210 - В древнеперсидской религии зороастризма признается существование двух верховных богов: благого Ахура-мазды (гр. Ормузда) и злого Анхра-Майнью (гр. Аримана). Вся мировая история есть столкновение этих высших сил; в итоге силы добра победят, чему будет способствовать явившийся перед концом мира спаситель Саошьянт.] Легкий ветерок, пришедший ему на помощь, стал гнать облака по небу, постепенно разделяя их на клочковатые волны; затем ватный небесный покров начал разрываться кусок за куском; солнечные лучи, расширяющиеся по мере своего приближения к земле, разогнали остатки тумана своими золотыми клинками; открылись огромные площади неба, лазурные и радостные; широкие прорехи в тумане позволяли увидеть некоторые части равнины; озера блестели; в цепи холмов, змеившихся на горизонте, силуэты их вершин четко выступали над широкими лентами тумана, словно отделявшими их от собственных подножий; волна света, подобно водопаду, затопила деревеньку, расположенную у самого дальнего из холмов, и она стала казаться такой близкой, что хотелось дотянуться до нее рукой; наконец вся эта игра солнечных лучей, все эти атмосферические причуды мало-помалу исчезли.

Земля обрела свой обычный вид.

Последнее облачко уплыло далеко на запад, и победоносно сияющее солнце осталось единственным владыкой пространства, единственным монархом ясного и безграничного царства.

Целиком охваченный триумфом светила-короля, триумфом, которому я приписывал столь благотворное влияние на мою судьбу, я искал взглядом деревеньку, которая, будучи только что благодаря солнечному лучу такой яркой и близкой, теперь затерялась где-то на горизонте.

Мне пришлось пристально всматриваться, чтобы увидеть ее вновь; в конце концов среди голубоватых далей я заметил нечто похожее на кучку домов, неразличимую в подробностях и, более того, едва видимую в целом.

И тогда меня охватило желание увидеть еще раз эту деревню, выступившую из ночной темноты, чтобы тотчас исчезнуть из виду.

Я схватил подзорную трубу моего деда-боцмана и полностью растянул ее.

Затем я опер трубу об угол подоконника.

Направив ее в сторону деревни, я стал смотреть.

Как это бывает у людей, не привыкших к обращению с таким оптическим прибором, сколь бы хорош он ни был, я видел даже хуже, чем невооруженными глазами.

Однако мало-помалу стекла стали словно прозрачнее, а расстояние будто сократилось, и я прекрасно разглядел предмет, на который случай направил мою трубу.

Я увидел стоящий в стороне от других строений кирпичный домик, покрытый некогда белой штукатуркой; в нескольких местах она отвалилась, и там проглядывал каркас здания; эти разноцветные пятна на стенах соединялись между собой стеблями гигантского плюща, сплошным ковром укрывшего весь дом; для глаза поэта или для кисти художника домик являл собой очаровательную живописную картину, придававшую краски пейзажу, который в свою очередь придавал прелесть домику.

У одного из его углов, подобно колокольне из зелени, возвышались три тополя, столь тесно прижавшиеся друг к другу, что лишь стволы обозначали их раздельность, в то время как их слившаяся в общую массу листва образовала единую зеленую пирамиду; у другого угла росла густая сирень, расцветшая под майскими лучами, а с ней соседствовала купа розовых и белых акации, душистые кисти которых покачивались на ветру.

А над акациями виднелось открытое окно комнаты, куда взгляд проникал, сначала не различая в полутьме ничего, кроме белых муслиновых занавесей, закрывавших изножье кровати.

Не знаю почему, но труба моего деда-боцмана, нацеленная на это окно, не сдвинулась ни на йоту, чтобы остановиться на какой-нибудь другой части пейзажа и, наоборот, словно забавлялась, показывая мне все, что было в этой комнатке, и делала это со странным упорством, присущим неживым предметам, с упорством, которое зачастую наводит на мысль о том, что у них есть собственные намерения и собственная воля.

Таким вот образом из-за упрямства моей подзорной трубы, вместо того чтобы искать другой дом или хотя бы иное место того же дома, взгляд мой оказался прикованным к этому окну, через которое мне удалось разглядеть не только стоявшие близко к нему предметы, но и часть меблировки, увиденной мною благодаря оптическому прибору.

Эта часть меблировки – иными словами, все то, что я мог видеть, – состояла из туалетного столика с муслиновым покрывалом, двух кресел, обтянутых белой тканью в розовых цветах, и стола, на котором стояла голубая фаянсовая ваза с пышным букетом полевых цветов.

Я глубоко погрузился в созерцание, безотчетно уделив ему немало внимания, как вдруг в глубине комнаты шевельнулось нечто вроде тени.

Эта тень, медленно приближаясь к окну, начала обретать плоть и кровь и, по мере того как она становилась все отчетливее, оказалась фигурой юной девушки лет восемнадцати – девятнадцати.

И тогда что-то странное произошло в моем сознании: мне показалось, что, войдя в поле моего зрения, девушка тем самым вошла и в мою жизнь.

Она оперлась о подоконник, и рама, до этого пустая, превратилась в картину.

И какую картину! Дорогой мой Петрус, такая картина навеяла бы грезы даже профессору философии в Кембриджском университете.

Вообразите же девушку, как я уже говорил, восемнадцати-девятнадцати лет, одетую в белое платье, стянутое по талии, которую можно обхватить пальцами обеих рук, голубым поясом со свободно свисающими концами; головку девушки украшала соломенная шляпа с широкими полями, бросавшая тень на очаровательное личико.

Вообразите личико округлое, бело-розовое, окаймленное двумя пышными прядями золотистых тонких шелковистых волос, вздымающихся при малейшем дуновении ветерка, – и вы составите себе представление о грациозной хозяйке маленького жилища, на который случай направил подзорную трубу моего деда-боцмана.

Девушка держала в руке букет васильков и желтых колосьев, сплетая из них венок.

Этому венку предстояло украсить соломенную шляпку.

Поэтому, сплетя венок, златоволосая красавица развязала тесемки своей шляпки и сняла ее с головы.

Случай, словно сговорившись с самым утонченным кокетством, сделал так, что высвободившиеся волосы рассыпались по плечам девушки.

О дорогой мой Петрус, волосы были роскошные, и прекрасная девушка, полагая, что она одна и никто ее не видит, предоставила мне возможность вдоволь ими полюбоваться!

Начала она с того, что взяла волосы в обе руки, затем перекинула их с плечей на грудь – и они упали ниже подоконника, – легко было догадаться, что они опустились до самых ее ступней.

Отражаемое волосами солнце делало их похожими на золотые лучи, выскользнувшие из его ореола и каскадом струящиеся по этому белому платью, еще более оттеняющему их шелковистое сияние.

Девушка собирала волосы, сплетала их, вновь расплетала, даже не глядя в зеркало.

В ней чувствовалась та неколебимая уверенность в себе, какую дают молодость и красота.

Потом, вместо того чтобы украсить венком из васильков свою шляпу, она возложила его себе на головку, при этом в качестве зеркала использовала оконное стекло.

Я не сумел бы, да и не осмелился бы описать Вам, человеку степенному, какой пленительной простоты были исполнены все ее жесты.

На самом деле в этих распущенных волосах, в этом украсившем их венке чувствовалось только наивное кокетство молодой девушки, которая, ничего не ведая об искусстве соблазна, прибегает к помощи природы, чтобы стать еще прекраснее не в глазах других людей, а в своих собственных, и я совершенно уверен, что, если бы я был рядом с ней и спросил: «Вы находите себя красивой?» – она бы мне ответила: «Да», как ответила бы роза на вопрос «Приятен ли твой аромат?», как ответил бы соловей на вопрос «Нежна ли твоя песня?».

Да, конечно, она считала себя красивой, однако занималась своей красотой не более минуты – время, достаточное для того, чтобы посмотреть на себя и улыбнуться; потом она вернулась в комнату, взяла пустую клетку и повесила ее на окно, затем, опершись на подоконник, высунулась из окна и стала смотреть по сторонам, словно что-то разыскивая.

Почти тотчас на плечо девушки слетела птичка и два-три раза клюнула ее в губы подобно увековеченному Катуллом;[211 - Катулл, Гай Валерий (87/84 – 54 до н. э.) – древнеримский поэт, прославившийся главным образом как лирический поэт, воспевавший любовь не только как чувственную страсть, но и как возвышенную духовную близость.] воробью, который точно так же целовал Лесбию[212 - Здесь имеется в виду два стихотворения Катулла: «Птенчику» и «На смерть птенчика», которые посвящены любимой птичке его возлюбленной, под именем Лесбии прославленной поэтом. В первом из них Катулл пишет: «… и милый пальчик // Подставляет для яростных укусов» (пер. А.И.Пиотровского).] после этого птичка сама вернулась в клетку, дверца которой оставалась открытой, поскольку птичка и не помышляла о бегстве, очевидно считая клетку приютом, а не тюрьмой.

В это мгновение солнце вышло из последнего заслонявшего его облака и предстало столь пылающим, что девушка развязала шнур зеленых жалюзи и скрылась от моего взгляда, сделав недоступной для него свою комнатку, и теперь только мое воображение могло следить за красавицей.

Я оставался на месте еще более получаса со своей подзорной трубой, наведенной на окно в надежде, что жалюзи вновь поднимутся, но, то ли моя прекрасная незнакомка ушла из комнаты, то ли она пожелала насладиться прохладой полутьмы, жалюзи упорно не открывались.