По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

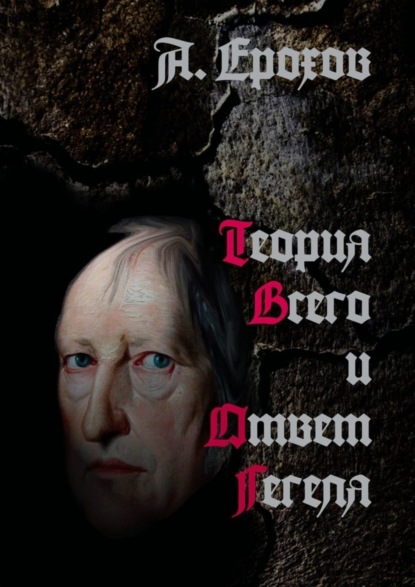

Теория Всего и Ответ Гегеля

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Александр Ерохов

Рассматриваются проблемы соотношения современной физической теории и философии Г. В. Ф. Гегеля (1770–1831). Показано, что, вопреки традиционно негативным оценкам вклада Гегеля в естествознание, гегелевская система не только не противоречит последним экспериментальным и теоретическим научным выводам, но и является единственной на сегодня метатеорией, наиболее адекватно отражающей весь комплекс знаний, сложившийся на исходе ХХ века.

Теория Всего и Ответ Гегеля

Александр Ерохов

Корректор Валентина Корионова

Дизайнер обложки Ольга Третьякова

© Александр Ерохов, 2018

© Ольга Третьякова, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4493-5378-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

The Theory of All and Hegel’s Response.

Relations between the contemporary theory of physics and the philosophy of G. W. F. Hegel (1770—1831) are discussed. It is showed that contrary to the traditional negative assessment of Hegel’s contribution to natural science, his system does not contradict the latest experimental and theoretical scientific data and is even the only presently available metatheory which reflects the entirety of knowledge acquired by the late 20th century in the best possible way. The possibility is discussed to check experimentally a new idea of the dynamics of reality offered by Hegel’s philosophy.

Theorie von Allem und Hegels Antwort.

Behandelt werden Probleme der Wechselbeziehungen zwischen der modernen physikalischen Theorie und der Philosophie von G. W. F. Hegel (1770—1831). Es wurde gezeigt, dass das Hegelsche System trotz traditionell negativer Einsch?tzungen Hegels Beitrags zur Naturwissenschaft nicht nur den neuesten experimentellen und theoretischen Schlussfolgerungen nicht widerspricht, sondern auch die einzige Metatheorie heutzutage ist, die den ganzen Komplex der sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts gebildeten Kenntnisse widerspiegelt. Behandelt wird die M?glichkeit einer experimentellen Pr?fung der neuen Ansicht ?ber die Dynamik der Realit?t im Rahmen des Hegelschen Herangehens.

Введение

В феврале 1950 года Эрвин Шрёдингер, один из отцов-основателей квантовой механики, прочёл в Дублине несколько публичных лекций. Развитие науки первой половины XX века, утверждал он, привело к радикальным изменениям в мировоззрении западного человека. Однако «…пройдет ещё пятьдесят лет или около того, прежде чем образованная часть широкой общественности узнает об этих изменениях» [30, 16]. И вот сегодня мы переживаем как раз те времена, о которых говорил Шрёдингер в своих лекциях. Но провидец ли он? Действительно ли те, кого он величал «образованной частью широкой общественности», отчетливо осознают всю значимость этого переворота в научном видении мира? Увы, следует признать – нет, не видят и не осознают. Более того, всё острее и болезненнее «образованная часть широкой общественности» ощущает кризис науки как таковой, отчаянность «образованной части широкой общественности» в собственных умственных возможностях приводит к утверждению положения о конце науки, о завершении исторического существования этого метода познания. Болезненный нарыв самоощущения упадка «образованной части широкой общественности», который возник отнюдь не сегодня и даже не вчера, можно определить как очередной рецидив того, что Гегель определял как «несчастное сознание». Это невыносимые муки субъекта из-за невозможности найти точки соприкосновения между реальностью и собственным пониманием этой реальности – проявления реальности сопротивляются пониманию, но и понимание сопротивляется проявлениям реальности. Несчастное сознание как острое духовное переживание проявляло себя в истории не раз. Свидетельства этого мы находим и в Древнем Египте, и в скептицизме поздней античности, и в близких к нам по времени мазохистских фантазмах Кьёркегора и Ницше. В русской духовности одним из ярчайших всплесков несчастного сознания, воспроизведённым позднее Достоевским в трагедии Алёши Карамазова, был кристально чистый в своей наивности вопль Белинского о неприятии им действительности в период его бунта против гегелевского «всё действительное разумно, и всё разумное действительно». Бунта столь же искреннего и страстного, сколь искренним и страстным было его поклонение Гегелю незадолго перед этим бунтом. В этом вся русскость натуры Белинского – размашистость в действиях при полнейшем непонимании сути основополагающего определения Гегеля ни до разрыва с гегельянством, ни после оного. Сегодня уже нет таких ярких и искренних проявлений, но вялое разрастание болезненного нарыва несчастного сознания, когда уже не осталось ничего, что было бы оберегаемо ореолом святости, достигло своей наивысшей точки напряжения. Этот нарыв или должен прорваться новым пониманием мира, или, оставаясь в глубине человеческого организма, метастазируя в разных направлениях, привести к глобальной катастрофе, к гибели человека. Детские страхи по поводу катастрофы, ожидаемой извне человеческой духовности в виде кошмарных заморозков, наводнений, взбесившихся комет и прочего из этого ряда, ничто в сравнении с реальными угрозами внутреннего разложения, обнаруживающего себя повсеместно гнойниками несчастного сознания.

Корни несчастного сознания, по всей видимости, залегают значительно глубже в естестве человека, чем это представлялось даже гегелевскому взгляду в его определении этого феномена. В качестве иллюстрации проявления несчастного сознания Гегель анализирует исторические метаморфозы философии античности. Наивысший накал «несчастности» он показывает в переходе от стоицизма к скептицизму. Стоицизм – стихия свободной мысли, равнодушная к проявлениям внешней действительности, стоицизм взирает на действительность как на пустое многообразие форм, как на игру случайного, недостойного внимания мысли, которая всецело погружена в себя и поглощена собой. И только в скептицизме мысль обращается к внешней действительности и пытается найти в ней неслучайное, истинное. Но эта пытливая настойчивость не приводит к положительному результату – всё, к чему обращается мысль во внешней действительности, расплавляется в пламени противоречий, исчезает, становится неустойчивым и представляется всего лишь мнимым, зависимым от внутренних установок исследователя. В этой непреодолимости внешности мучительное несчастье скептицизма, «несчастное сознание есть сознание себя как двойной, лишь противоречивой сущности» [5, 112]. Преодоление, снятие этих раздирающих мысль противоречий достигается только в признании единства мысли и внешней действительности, в этом признании самосознание, «…уверенное в самом себе, успокоилось…», так как «…его мышление непосредственно само есть действительность…» [5, 124]. Сегодняшняя интеллектуальная атмосфера, всё ещё парализованная кантианством, убеждённостью в невозможности достижения истинного знания, вновь переживает состояние несчастного сознания. Успокоилось самосознание только в личности самого Гегеля. Ирония ситуации заключается в том, что Гегель так и остался непонятым, а потому и несчастное сознание до сего дня властвует над мыслью повсеместно, оно по-прежнему зияет пропастью противоречия между мыслью и действительностью. Самоотверженная попытка Гегеля вырвать мышление из тисков этой несчастности не увенчалась успехом. Его мировидение опередило его время. С глубочайшей горестью он сам сознавал это. Восторженная тональность начала его академической деятельности в конце концов выливается в усталую опустошённость разочарования незадолго до смерти.

«Что мы не знаем истины и что нам дано знать одни случайные и преходящие, то есть ничтожные, явления – вот то ничтожное учение, которое производило и производит наибольший шум и которое господствует теперь в философии (повторим, что это ничтожное учение – кантианство – в разных вариациях господствует и сейчас) … Это воззрение… находится в разительном противоречии со здоровым, вновь возникшим субстанциональным духом нашего времени. Зарю этого нового здорового духа я приветствую и призываю» [7, 82—83] – при открытии лекционных чтений в Берлине 22 октября 1818 года. И «…недавно могло казаться, что… начнётся более серьёзное научное исследование вопросов о боге, божественных предметах и разуме. Но уже начало движения показало тщетность надежд, ибо поводом для движения служило личное,… (движение это не поднялось) …на высоту самой сути дела…» [7, 74] – в предисловии к очередному изданию «Энциклопедии философских наук» 19 сентября 1830 года.

По свидетельству Д. Уиллера, Курт Гедель всерьёз полагал, что ключ к истинному знанию, Ответу на все противоречия, может быть найден где-то в рукописях Лейбница, еще не разобранных исследователями, и необходимо только понять, как мыслил Лейбниц, для того чтобы это открылось и нам [25, 137]. Может быть… Может быть, Гедель ошибся только в имени автора Ответа. Думается, что так оно и есть, и имя этого старика не Лейбниц, а Гегель, и нет необходимости тщательно выискивать этот Ответ в каких-то неизвестных и неопубликованных бумагах Гегеля. Искомый Ответ – целостная система гегелевской философии без всяких изменений и прикрас, та гегелевская философия, адекватное понимание смысла которой уже давным-давно затерто в скучнейших академических схемах университетского образования. Только адекватное понимание гегелевской философии, как бы высокопарно это ни звучало, только тщательное воспроизведение философского акта Гегеля может быть той путеводной нитью, которая способна привести сознание к выходу из состояния «несчастности». Мы вынуждены обернуться на два столетия назад и признать, что последние достижения мысли в науке – разработка теории квантовой физики прежде всего – возвращают нам абсолютный идеализм Гегеля как единственную возможность дальнейшего продвижения вперёд на пути познания сущности мира и самих себя. Мы просто на время сбились с пути. Александр Кожев в своём парижском псевдогегельянстве иногда прозревал, утверждая, что будущее состояние мира, смысл настоящего и прошлого будут зависеть от итогового анализа современных интерпретаций работ Гегеля. Воистину так.

Философия Гегеля

Рассматривая послегегелевское поле философской мысли, мы вынуждены будем признать, что это поле фактически является гегелевским полем – ни один из тех, кто хоть как-то пытался проявить себя в философии, не мог обойти гегелевскую мысль стороной. Гегель, если пользоваться исторической терминологией К. Ясперса, та ось, вокруг которой выстраивается всё содержание западной философской традиции. И после ухода своего основателя всесокрушающая мощь гегельянства без особых на то усилий перемалывает всех, кто решился испытать себя на этом поле. Впрочем, тех, кто признаёт себя только лишь благодарным исследователем колоссального здания, воздвигнутого Гегелем, и ставит перед собой единственную задачу – наиболее точное донесение гегелевской мысли обществу, не так уж и много. Большинство философствующих пропитываются живительными соками гегельянства против своей воли, зачастую даже не осознавая этого. Громко сопротивляясь и проклиная тотальность гегелевской логики, едко насмехаясь над его пруссачеством, они тем не менее осознанно или бессознательно втягиваются в лоно гегельянства, подобно кроликам, заворожённым взглядом всё ещё живых глаз уже неподвижного удава. По меткому замечанию Мишеля Фуко, «будь то средствами логики или эпистемологии, будь то через Маркса или Ницше, но вся наша эпоха пытается выпутаться из Гегеля»[1 - Впрочем, перефразируя Ильина, сказавшего по поводу возрождения гегельянства во Франции: «Оно возрождается, и притом именно не во Франции, где ему предстоит ещё только зародиться», можно заметить, что сложно выпутаться из того, во что и не впутывался.]. Изначальные истоки такого противления показаны Ильиным в его замечательной (но, увы, так и не удавшейся) попытке «восстановить природу философского акта, осуществленного Гегелем». «Воспитанный на формальной мысли теоретик, читая Гегеля, будет испытывать необычайно тягостное ощущение того, что максимальное напряжение его души, стремящееся к пониманию читаемого, остаётся бесплодным или почти безрезультатным. Перед ним скоро станет дилемма, по которой или читаемое лишено смысла, или сам читатель лишён дара к философии, и вся попытка в лучшем случае закончится недоумением и отказом от дальнейшего ознакомления» [14, 51]. Естественно, что в подавляющем большинстве дилемма разрешалась убеждённостью в бессмысленности читаемого. Сколь многие, вгрызаясь в гегелевские тексты, в конце концов отбрасывали их от себя, проникаясь внутренним убеждением в их абсолютной бесполезности и абсолютном самомнении авторского графоманства. Мнительность, раздражение нетерпеливых. Гегель требует многолетнего вдумчивого труда, самоотречения и сосредоточенности – только после этой жертвы, терпеливой преданности познаванию он открывает свои богатства. Немногие способны на такую жертвенность. Интересы собственного самоутверждения, а то и просто выживания, скоро отвлекают от подвижничества[2 - Кьёркегор признаётся в том, что не понимает Гегеля. Кто виноват? Конечно же, Гегель – «жалкий профессоришка, которому привиделось, будто он открыл всеобщую необходимость…».]. Впрочем… Впрочем, если бы только недостаток усердия и преданности делу был единственной причиной почти непреодолимых для большинства трудностей понимания гегелевских текстов, то это было бы полбеды. Настоящая, глубинная причина скрывается в другом, в том, что касается естества человека, в том, что, собственно, и делает человека человеком – в способе его мышления. Этот способ мышления Гегель называет рассудочным в противоположность высшей ступени – спекулятивному способу мышления. Вырваться за рамки рассудка и осознать себя как спекулятивное мышление – значит по существу преодолеть в себе человеческое, возвыситься до точки зрения единого. Это новое эволюционное качество, сравнимое по своему значению с переходом от животного к человеку. Здесь мы вынуждены вернуться к рассмотрению старой проблемы, к вопросу о том, а что же, собственно, есть человек, когда человек стал человеком и что является той гранью, которая отделила нас от животного состояния.

Антропология рассматривает человека как биологический вид. Дарвиновская теория, окончательно утвердившаяся сейчас в науке, выводит человека от общего предка – обезьяны. Очевидно, что в своём телесном обличии мы родственны, увы, не только обезьянам, но, извините, и тараканам, и комарам, и птицам, и грибам, и даже лопухам. Все мы обладаем отдельным телом и органами чувств, которые позволяют нам отделять себя от внешнего мира и сохранять свою индивидуальность на протяжении некоторого, весьма непродолжительного, временного периода. Этот взгляд на самих себя неизбежно постулирует положение о том, что человек как биологический вид всего лишь наиболее развитый и гибкий организм из всех известных нам сейчас организмов, выработавший в себе способность максимально эффективной реакции на внешние воздействия. Все те антропологические признаки, которые выделяют человека из животного мира и помещают его на верхнюю ступень эволюции, говорят больше о нашей близости к животному и растительному мирам, нежели о нашем превосходстве над ними. Прямохождение? Тогда чем прямохождение курицы отличается от нашего прямохождения? Высокое развитие мозга? Но все позвоночные имеют мозг, который по внешним характеристикам мало чем отличается от нашего, а в некоторых случаях и превосходит его… Членораздельная речь? Но нам известны у животных не менее изощренные знаковые системы, чем человеческая речь… Общественность? Но некоторые сообщества муравьёв значительно превосходят человеческие сообщества по уровню сплоченности и осмысленности взаимодействия друг с другом… И наконец, мышление. Вот здесь, пожалуй, следует остановиться и более внимательно посмотреть на существо дела. Без четкого определения того, что есть мышление, мы не сможем выяснить, действительно ли этот признак кардинальным образом выделяет нас из мира животных. Что это? Одна из многих способностей, наряду с другими, со способностью использовать знаковые системы например, которая свойственна не только человеку, но, в меньшей степени развитости, и всем другим организмам? Или это нечто, чем обладает только и исключительно человек и что действительно делает человека человеком?

Когда мы пытаемся определить, что есть мышление, прежде всего обращает на себя внимание то, что мышление – это процесс. Первично это реакция на внешнюю ситуацию (конфигурацию соотношений сил и взаимосвязей объектов в данный момент времени), но можно говорить и о внутренней ситуации мыслящего, связанной, например, с эмоциональными проявлениями. Далее мы приходим к тому, что этот процесс выводит на некую завершающую точку – результат, а результат процесса есть не что иное, как решение. Решение влечёт за собой действие, проявляемое вовне организма как реакция на ситуацию. Иными словами, мы можем определить мышление как процесс принятия решения в ответ на моментальную ситуацию, в ответ на внешний или внутренний раздражитель. С этой точки зрения, павловские безусловные рефлексы – примитивная форма мышления. Более того, действие искусственного механизма, реагирующего, например, на показания датчика, это аналог, реконструкция мышления. Когда организм преодолевает власть безусловных рефлексов, возникают феномены целеполагания и воли.[3 - Показательно различие в понимании того, что есть воля, между Гегелем и Шопенгауэром и резкое неприятие Гегелем основополагающего для Шопенгауэра понимания воли. Для Шопенгауэра воля – это слепая сила, увлекающая всё в хаотичное противостояние. Для Гегеля воля – это то, что проявляется при зарождении духа, при его освобождении от природной чувственности; воля проявляется не в нашем слепом стремлении к пище, к власти, к противоположному полу, к наслаждению (для того чтобы отдаться течению, не нужно никаких усилий воли), воля проявляется в прямо противоположном – в самостоятельном усилии мысленного сдерживания инстинктивных вожделений; это первый проблеск нашей свободы от слепой силы инстинкта, первый проблеск нашего освобождения от животности. Отсюда воля неразрывно связана с мышлением, без мысли нет воли.] Отсюда примитивную форму мышления можно обнаружить уже у растений: цветы, направляющие свои лепестки к свету, один из ярких тому примеров. Следовательно, мышление есть способность, свойственная любому организму в разной степени развитости. Тогда и здесь мы должны признать, что человек, конечно же, превзошел все организмы в степени эффективности реакции на внешние и внутренние воздействия, но само мышление ничем принципиально новым в человеке не обнаруживается.[4 - Здесь есть некоторое расхождение с позицией Гегеля в понимании того, как мышление проявляет себя в животном и человеке, и это требует пояснений. Гегель связывает мышление только с человеком [7, 85]. Но принимая это, мы приходим к неразрешимому, неснимаемому противоречию в рамках его же философии. Действительно, главный тезис философии Гегеля – тождество мышления и бытия. Мышление есть всё, не только формы жизни, но и неорганические формы тоже есть прошлое мышления. Но если мышление появляется только в человеке, то где оно пребывает до (не в значении времени, а в значении метаморфозы) человека? В соответствии с главным постулатом гегелевской философии не только животные, но всё содержит в себе мышление в разной степени осознанности. Даже если Гегель имеет в виду, что мышление впервые как способность проявляет себя в человеке, то и с этой позиции мы можем, ссылаясь на последние исследования, утверждать, что и животные имеют мысли (то, что примешивается к непосредственному восприятию, примитивную аналитику) в неразвитой форме. Несомненно, сам Гегель принял бы эту позицию сегодня, поскольку неоднократно утверждал, вопреки распространённому сейчас мнению о гегелевском презрении к опытному знанию, что философия должна быть согласована с действительностью и опытом, более того,«можно даже рассматривать эту согласованность по меньшей мере в качестве внешнего пробного камня истинности философского учения…» [7, 89].]

И всё же… И всё же мы не можем смириться с тем, что мы так и не выползли из состояния животности, всё в нас сопротивляется этому, мы определенно знаем, что в нас что-то не так, что мы преодолели какую-то качественную ступень, которая резко разграничила нас и животных. Так что же это, если не мышление? Самосознание. Только видение своего собственного «я», осознание своей отдельности от внешнего мира есть новое качество, свойственное только человеку, то есть то, что делает человека человеком. «Только человек поднимается от единичности ощущения к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к постижению своей субъективности, своего „я“, … этим – и притом единственно только этим – существенно отличается от природы» [8, 24]. В самосознании субъект впервые видит себя извне своей собственной телесности. Есть несколько забавный, но тем не менее достаточно наглядный образ, который проясняет для нас это наше особенное качество. Многие наблюдали мучения собак, которые безуспешно гоняются за своим хвостом – собаки не знают, что это их хвост, они воспринимают свой хвост, как и всё предстоящее им в ощущениях, как единый образ, для них предлежащий мир – это они сами, они не разделяют мир на «я» и «не-я», для них существует только «не-я» как их собственное существование. Может быть, точнее будет сказать, что для животного «не-я» есть его единственное «я», это восприятие всего как единого «я» – животное обладает сознанием, но не самосознанием.

В гегелевской терминологии существование «в себе» есть бытие субъективности в области чистых отношений – в логике[5 - В этом отличие гегелевского термина «в себе» от того же термина в философии Канта, для которого этот термин имеет смысл «истинного», не доступного субъективному познанию значения существования. Более правильный, соответствующий именно этому смысловому содержанию перевод кантовского термина давал А. Гулыга – «вещь сама по себе».]; существование «для себя» есть бытие субъективности в области проявленных в самом себе отношений как объектности, как природы; существование «в себе и для себя» есть высшая ступень бытия субъективности, достигнутая в человеке, здесь субъективность вновь возвращается в себя, но уже обогащенная знанием о своём единстве и единственности, и бытие субъективности в этом знании есть дух.

В сегодняшней антропологии поиски исходной точки появления человека в процессе эволюции отодвигаются всё дальше и дальше в глубину прошлого. Плодотворность и необходимость таких исследований никто не подвергает сомнению, но четкое понимание того, что человек появился тогда и только тогда, когда осознал собственное «я», в этих исследованиях отсутствует совершенно. Только момент осознания собственного «я» есть истинная временная точка появления человека, до этой точки человека не существовало – существовало животное, один из многих сотен тысяч видов и подвидов животного царства. Поэтому Библия, которая относит момент появления человека к тысячелетиям, значительно ближе к действительному положению дел, чем антропология, которая относит момент появления человека к миллионам лет.

Но не стоит торопиться трактовать этот качественный эволюционный скачок как исключительно положительное событие. Конечно, метаморфоза превращения сознания в самосознание позволила человеку возвыситься над внешней действительностью. Осознавая себя, человек смог не только более адекватно реагировать на моментальную ситуацию, но и планировать своё место в будущих ситуациях и, в соответствии с этим новым знанием, выбирать более эффективные стратегии поведения. Более того, человек смог создавать выгодные ему ситуации, гарантируя своё превосходство в будущем. Однако, как и во всяком событии, осознание своего «я» имело и свои отрицательные стороны, свои червоточины. Преодоление предлежащего мира через «я» гипертрофировало эго человека, создало устойчивую иллюзию резкой границы между «я» и «не-я», упоение своей силой и властью над «не-я». Из памяти человека совершенно исчезло то первичное животное сознание, чувственно воспринимающее «не-я» как единственно существующее «я» и, так же как и самосознание, имеющее в себе истину. В Библии этот горделивый разрыв с «не-я», нивелирование его до ничтожности, сообщается как миф о грехопадении человека. Это «человеческое и только человеческое» – сладостная мука существования только в разрыве «я» и «не-я» – и есть то самое гегелевское «несчастное сознание» в его чистом виде[6 - Введение в научный оборот Т. Куном такого понятия, как парадигма, позволяет нам в рамках этой терминологии пояснить следующее. Парадигма как некая матрица устоявшихся мыслимых очевидностей, сквозь которую индивидуум воспринимает действительность, проявляется в разрыве «я» и «не-я» не просто как одна из трёх сверхобобщающих парадигм – сферы, луча и отрезка [13], – но как сверх-сверхобобщающая единственная парадигма, свойственная каждому человеку, как матрица очевидности раздельного бытия «я» и «не-я», мнимой очевидности, очевидности, которая должна быть необходимо преодолена если не в человеке, то, возможно, в новом эволюционном формообразовании. Примечание к примечанию: нет ничего невозможного в том, что некие эволюционные формообразования в прошлом уже преодолевали уровень животности и достигали ступени самосознания, то есть «человеческого» состояния, но ушли, так и не сумев преодолеть в себе это «человеческое» – многочисленные сообщения о передаче знания человеку от «мудрого змия» весьма соблазнительны в этом смысле. Может быть, первоначальное существование человека есть некий симбиоз уходящей и вновь нарождающейся эволюционных самосознательных форм.]. Не преодолев это «несчастное сознание», не вырвавшись из тисков гордыни «только человеческого», а значит и не достигнув нового эволюционного «сверхчеловеческого» качества, «я» и мир не смогут обрести истинного единства. Эволюция не закончилась, эволюция продолжается в нас и через нас. Гегель открывает путь к преодолению (к тому, что в христианстве есть «спасение») через спекулятивное мышление, через восстанавливающее единство причащение эго к Абсолютному Духу.

Когда мы пытаемся понять сущность «я», мы изначально приходим к атомарности, к множественности «я», к тому, что даётся нам непосредственно в опыте. Мы представляем себе наше «я» как изолированные эго, как то, что разбивает единство мира на множество осколков, из чего кантовская критическая философия, например, делает вывод о принципиальной невозможности абсолютного знания, так как каждое «я» имеет свой мир, и даже если эти миры пересекаются между собой, мы не обнаруживаем того критерия, который позволил бы нам вычленить из этой множественности то единственное, что есть истина. Мы можем существовать, согласно этим воззрениям, только лишь в сфере гипотетического. Но если это так, тогда в чём смысл нашего существования? Дух человека, конечно же, не мог успокоиться в этой бессмысленности-безмыслии своего предназначения. Первый прорыв из этого отчаянного положения был совершён в философии Фихте и Шеллинга, но только в философии Гегеля кантианство окончательно было преодолено. Но поскольку философия Гегеля в своём истинном значении была понята немногими, а положения кантианства так удобны для обыденного сознания, постольку и сегодня наука всё еще пропитана духом кантианства[7 - О глубинной «зараженности» научной мысли кантианством говорит хотя бы тот факт, что набирающая популярность интерпретация квантовой механики – интерпретация Эверетта – опирается на множественность миров, понимаемую именно в кантианском смысле, как изолированные друг от друга, непересекающиеся проекции «квантового» мира. Ниже эта теория будет рассмотрена более подробно.]. Только в преодолении мнимой самоочевидности множественности «я» может быть найден выход из той кризисной ситуации, в которой пребывает сегодня научное познание.

Действительно, если мы настойчиво будем стремиться к более глубокому проникновению в суть дела, то необходимо приблизимся к простой гегелевской мысли о том, что если мы находим «я» в каждом индивидууме, то значит, «я» – это то общее, и единственное общее, которое объединяет нас в целостность.

«Если мы рассмотрим дух несколько ближе, то в качестве первого и простейшего определения его мы найдем, что он есть „я“. „Я“ есть нечто совершенно простое, всеобщее. Когда мы говорим „я“, мы, правда, подразумеваем, нечто единичное; но так как каждый есть „я“, то мы высказываем этим только нечто совершенно всеобщее» [8, 19]. Гегель определяет «я» как Дух. Дух есть «я», «Я» есть Дух. Другими словами, нет многих «я», есть одно, единое и единственное «Я», которое проявляет себя через множественные «я», что может быть выражено в формуле «я = Я». Эти множественные «я» присущи не только человеку, но и любому организму: бактерии, клетке, таракану, розе… Но только человек эволюционно впервые осознал для себя это «я». Отсюда стержень эволюции – всё более отчётливое проявление «Я» для самого себя в самом себе через множественные, сменяющие друг друга формообразования: от кристалла до человека. Для того чтобы осознать собственное «я», мы преодолеваем замкнутость тела, мы выходим вовне своей телесности и созерцаем себя со стороны, то есть центр нашего «я» находится вне нашего тела. Этот центр – абсолютное, единое и единственное «Я» – абсолютный единый и единственный Субъект. Так как абсолютное «Я» единственно, оно не может быть представлено в виде телесности, некоего объекта. Вне «Я» не может быть ничего, даже «ничто» как первая логическая категория есть принадлежность «Я», которое порождает эту категорию из самого себя. «Не-я» нет, есть только «Я». То, что представляется нам вовне множественностью мира, есть моё собственное «я» в овнешнённой форме[8 - В этом абсолютная симметрия универсума.]. Абсолютное «Я» есть чистая деятельность, есть процесс, и этот процесс есть чистое мышление. Но для того чтобы осознать себя, абсолютное «Я» нуждается в ином внутри себя самого, изначально оно не знает о себе ничего, оно есть «в себе», оно может осознать себя только через отражения себя в мириадах «я», которое изначально мнится нами как наше эго.

Формальность «я = Я» можно представить в виде схемы. Это грубое представление[9 - Ущербность этой схемы заключается в том, что здесь Я представляется как некая локализованная в пространстве сущность. В действительности же Я не может быть локализовано ни в пространстве, ни во времени, так как и пространство, и время есть производные процессуальности Я в самом себе – Я первично по отношению к пространству и времени. Напротив, множественные я могут иметь существование только как локализованные в пространстве и времени. Полностью адекватный образ может быть получен только в спекулятивном мышлении, так как спекулятивное мышление не сковано рамками пространства и времени, оно внепространственно и вневременно.], но тем не менее так как нам легче осознать мысль через наглядность, будет уместным привести эту схему здесь.

Рис. 1.1. Тождество «я = Я»

С позиции любого из «я» мир предстаёт как множественность, и только с позиции «Я» мир обретает целостность, единство и единственность. Абсолютное «Я» отражает само себя в множественности телесности (не только человеческой, но и животной, и растительной, и, как отработанный мыслью материал, неорганической), тем самым проявляя себя для себя в себе. Это множество соотнесённых состояний, «я = Я», сосуществующих одновременно. Но каждое из этих состояний, взятое в отдельности, представляет собой всю реальность, поскольку в каждом одна из сторон тождества – единый для всех абсолют «Я».

Спекулятивное мышление – это мышление с точки зрения абсолютного «Я». Когда идентичность нашего собственного «я» и абсолютного «Я» становится для нас очевидностью, мы, помещая своё «я» в центр абсолютного «Я», воспроизводим творческий акт абсолютного «Я». «Когда я мыслю, я отказываюсь от моей субъективной особенности, углубляюсь в предмет, предоставляю мышлению действовать самостоятельно, и я мыслю плохо, если я прибавлю что-нибудь от себя» [7, 124] – это и есть гегелевское спекулятивное мышление, это и есть то преодоление «несчастного сознания», разорванности «я» и «не-я», о котором говорилось выше.

Итак, «не-я» – это отражение «Я» в самом себе. Моё собственное «я» – это «Я», преломленное через мою телесность подобно тому, как единственная свеча, отраженная во многих зеркалах, создаёт иллюзию присутствия мириад свечей. «…Единичные личности как светящиеся видимостью друг в друге» [8, 249]. Множественность отдельных существований – иллюзия. Действительно только единое и единственное «Я». «Я в его сущности представляет собой равное самому себе, всепроникающее понятие, которое есть возвращающееся в себя всеобщее, так как оно, это понятие, господствует над особенными различиями. Это понятие есть вместе с тем истинная идея, божественная идея Вселенной, и лишь она одна представляет собой действительность» [9, 24][10 - Краткое, ясное и недвусмысленное понимание сущности «Я» дано Гегелем в его зрелой работе, во введении в философию религии: «Я» (абсолютное), мыслящее, возвышающее, действующее всеобщее, и «я», непосредственный субъект, составляют одно и то же «я»…«Мысля, я возвышаюсь над всем конечным до абсолютного, и тогда я – бесконечное сознание; вместе с тем я остаюсь конечным самосознанием, остаюсь таковым по всему моему эмпирическому определению. То и другое, а также их отношение есть для меня. Обе эти стороны ищут друг друга и избегают друг друга. Так, в одном случае я ставлю акцент на своём эмпирическом конечном сознании и противопоставляю себя бесконечности; в другом я исключаю себя из себя, выношу себе суровый приговор и даю перевес бесконечному сознанию». «…„я“ есть борьба, ибо борьба и есть это противоречие, которое не есть безразличие обоих в качестве различенных, а бытие обоих связанными. „Я“ не один из участников борьбы, но „я“ – оба борющихся и сама борьба. „Я“ – огонь и вода, которые соприкасаются друг с другом, и одновременно соприкосновение и единство того, что избегает друг друга» [6, 254—255].].

Это основное, центральное положение философии Гегеля, из которого исходит вся логика дальнейших построений. Без осознания этого положения как очевидности невозможно понимание саморазвития категорий в гегелевской теории. Всё содержание «Феноменологии духа» – фундаментальное обоснование этого положения. В терминологии Гегеля тождество, осознанное единство «я» и «Я» есть дух, поэтому название этой работы можно читать как «Феноменология тождества я и Я», то есть раскрытие «Я» для самого себя как единственно существующего. Абсолютное знание, которое достигается в результате этого труда, выражено следующим: «Вещь есть „я“; фактически в этом бесконечном суждении вещь снята; она ничто в себе; она имеет значение только в отношении, только благодаря „я“ и своему соотношению с ним» (иначе говоря – «не-я» есть «я»; «не-я» ничто в себе; «не-я» проявляет себя только как соотношение «Я» с самим собой); «…здесь установлено, что … („всеобщность“ и „сущность“) снимают пустую, еще оставшуюся противоположность и суть знание „я = Я“» [5, 423—425].

Второе базовое положение гегелевской философии, необходимо следующее из первого, выражено известным тезисом – «тождество бытия и мышления». Это легко запоминающийся тезис, поэтому именно он стал тем знаковым выражением, которое определяет гегелевскую философию в разных исследованиях. Тем не менее очень часто, в большей части исследований первоначальный смысл этого положения выхолащивается прямым рассудочным сопоставлением. Тождество, то напряжение соотношения, которое и есть главное, основа, испаряется в безразличии схематичности. Без проникновения в действительный смысл этого напряжения невозможно в дальнейшем следовать гегелевской логике, так как эта логика преодолевает «человеческое» аристотелевой логики. Именно в этом напряжении отношения содержится то, что определяется как тотальность понятия. Дело в том, что категория «бытие», взятая в чистом виде, в гегелевской логике есть то же самое, что и категория «ничто» в своей чистоте. Бытие есть ничто, и ничто есть бытие. Это та странность в гегелевском способе познания, которая сбивает с толку неискушённое сознание. Как что-то может быть одновременно и тем, и другим? Рассудочное мышление всегда находится в плену формальной логики, в плену закона исключения третьего. Но в том-то и заключается мощь гегелевского способа познания, что он преодолевает «человеческое», впервые в истории мысли вырывается из власти этого закона. Но об этом позже. Здесь мы должны вернуться к «бытию» и «ничто». Гегель в своей логике даёт очень простой наглядный образ, проясняющий положение о тождестве бытия и ничто. Этот образ опирается на то, что есть в представлении чистая тьма и чистый свет. «В чистом свете также ничего не видно, как и в чистой тьме» [4, 87]. Только смешение света и тьмы, вернее, взаимопроникновение их друг в друга проявляет нечто. Гегель определяет это как становление, как единство бытия и ничто. То есть здесь, в самом начале гегелевской философии, в самом начале развертывания категорий в множественность, мы сталкиваемся с тем, что можно определить как процесс. Процессуальность, и это очень важно понять, есть то главное, что пронизывает всю гегелевскую философию, составляет её непреодолимость, поскольку мощь процессуальности в гегелевской философии и мощь процессуальности всего, что есть – это одно и то же. Только в становлении, в процессе познаётся истина, так как истина и есть процесс. Если понимать бытие как процесс, как становление (в гегелевской трактовке это не «чистое бытие», а бытие, постоянно наполняемое определенностью), тогда и только тогда действительно оправдано применение формулы «тождество бытия и мышления». В обыденном сознании это положение вызывает интуитивное отторжение. Даже такой тонкий и глубокий исследователь гегелевской философии, как И. Ильин, с величайшим удивлением отмечает, что Гегель, по всей видимости, действительно полагал, что всё есть мысль. Как это может быть? Бронзовая статуэтка, стоящая на моём столе, резвящийся котёнок, проявляющаяся в лучах солнца пыль, сами лучи, само Солнце и, наконец, я сам – всё это мысль? Но тогда чья мысль? В том-то и дело, что наше обыденное представление обязательно соединяет мысль с некоторой телесностью, носителем мысли, что неудивительно, потому как в повседневном опыте мы явно познаём мысль только лишь в неразрывном единстве с носителем мысли, с человеком. Это создаёт почти непреодолимые трудности для адекватного понимания Гегеля. Тем не менее при более внимательном анализе этой проблемы мы можем не только приблизиться к тому, что открылось Гегелю, но и сделать это положение очевидностью для самих себя.

Действительно, если мы вникаем в сущность того, что нас окружает, то мы не найдём ни одного объекта, который сохранял бы своё устойчивое состояние вечно. Любой объект проявляется во времени и растворяется во времени, любой объект имеет своё начало и своё завершение, любой объект есть временное существование. Таким образом, мы можем установить, что любой объект, любая телесность, в своей сущности есть процесс или, что то же самое, объектов нет, есть только процессы. Но что есть процесс? Любой процесс в своём чистом виде есть отношение, вернее, соотношение нечто с другим. Но и мысль в своём чистом виде есть отношение к другому. Даже тогда, когда мысль мыслит самое себя, она делает себя другим, она раздваивается в себе для того, чтобы иметь отношение с другим. Процесс и мысль есть одно и то же. И поскольку всё, что нас окружает, включая и нас самих, есть взаимопереплетение процессов, постольку всё есть взаимопереплетение мыслей. Более того, реальность мысли, действительность мысли мы чувствуем, не осознавая этого, ежедневно и ежечасно. Любое наше действие или проявление вовне нашей телесности есть реализация или материализация того, что первоначально было нашей мыслью, то есть наша мысль обнаруживается вовне нас как явление. Всё, что создано человеком, так называемая вторая природа, есть реализация или материализация мысли. Точно так же любой объект, как процесс, есть материализация мысли; любой природный, социальный и какой угодно другой процесс есть реализация мысли. В этой нашей способности проявлять мысль для себя и есть мощь взаимодействующего единства нашего «я» и «Я» абсолютного. Мы забыли первоначальный восторг человека, осознавшего всесокрушающую мощь своего единения с мыслью. Мы перестали удивляться и замечать это в силу долголетней привычки. Поэтому материализация мысли представляется нам как нечто чудесное, сверхъестественное, тогда как на самом деле это есть нечто повседневно-обыденное, такое, например, как реализация нашего решения сходить сегодня в зоопарк, которое влечёт за собой лавину вторичных, зависимых от нашего решения и бесконечных в своём влиянии на действительность отношений.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: