По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

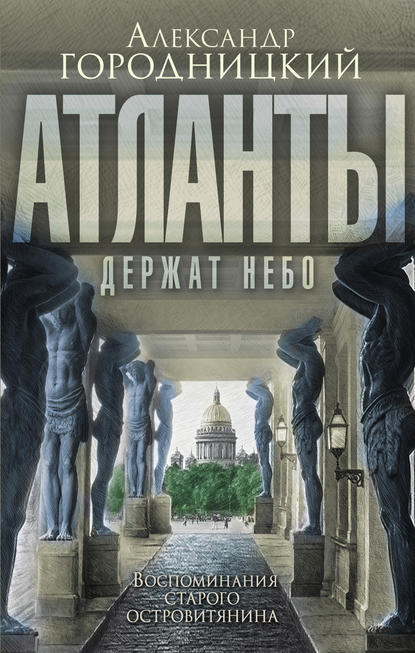

«Атланты держат небо…». Воспоминания старого островитянина

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

На память о нем ни одной не осталось приметы, —

Высок или нет он, курчав или светловолос.

Связать не могу я обрывки из тех кинолент,

Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.

Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,

«Трехтонки» поношенной настежь раскрытая дверца.

Глухими ударами била в колеса вода,

Гремели разрывы, калеча усталые уши.

Вращая баранку, упрямо он правил туда,

Где старая церковь белела на краешке суши.

Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,

В других растворив своей жизни недолгой остаток.

Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,

За то, что вчера разменял я девятый десяток».

Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,

Лишь только заслышу капели весенние трели,

Водитель, который меня через Ладогу вез,

Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.

В Омске первый год отец почти все время был на казарменном положении – надо было срочно пустить фабрику. Мать сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет, уже после войны, она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей. Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте в штурманской рубке увесистые тома морских лоций, в выходных данных я не без гордости читал: «Технический редактор Р.М. Городницкая».

В эвакуации, в Омске, я пошел в школу сразу во второй класс. Время было голодное. Из-за дистрофии и авитаминоза начался жесточайший стоматит. Весь рот внутри покрылся нарывами, не давая есть. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменяны на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света». Надолго прикованный к постели, я перечитывал их по много раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала моим любимым предметом.

Сюда же в Омск был эвакуирован из Москвы Театр имени Евгения Вахтангова, так что первый мой выход в драматический театр состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана, так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня было на ужин!» К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что сегодня было на ужин – биточки!»

Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе Гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку д’Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, я полагаю, что ее зачинателями были не только Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х. Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес с гитарой в руках, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас ее задушевную интонацию. И если именно интонация, негромкий, но проникающий в самое сердце голос – отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью относить к одному из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ мещанства. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий типа: «Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь и от детской кроватки тайком ты в ДК убегаешь».

Открыв для себя Бернеса на этой песне, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что удивительная и точная интонация его негромкого речитатива звучит во всех песнях, которые он поет, – и в кинофильме «Истребители» («В далекий край товарищ улетает»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай, Ленинград, / Я тебе спою / Задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела от сопровождающего инструмента – это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль («В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом встали»).

В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но вызывать чувство обиды и стыда. Когда, оправившись от болезни, я впервые вышел во двор нашего дома, словоохотливые омские мальчишки во дворе, обозвав меня жиденком, популярно объяснили мне, что это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за объяснениями. Они ничего мне не смогли объяснить. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел быть как все вокруг. В связи с этим на долгие годы запомнилась мне весьма популярная в то время антисемитская песенка, распевавшаяся дразнившими меня мальчишками, на мотив песни «В кейптаунском порту» и начинавшаяся строчками: «Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер». До сих пор, когда я вспоминаю ее, сердце сжимается от жгучего чувства детской обиды. Уже значительно позднее я узнал о настоящих нацистских песнях, распевавшихся в гитлеровской Германии, и понял, какой страшной может быть песня, призывающая к убийству и погромам.

Было трудно мне первое время

Пережить свой позор и испуг,

Став евреем среди неевреев,

Не таким, как другие вокруг,

Отлученным капризом природы

От ровесников шумной среды.

Помню, в Омске в военные годы

Воробьев называли «жиды».

Позабыты великие битвы,

Неприкаянных беженцев быт, —

Ничего до сих пор не забыто

Из мальчишеских первых обид.

И когда вспоминаю со страхом

Невеселое это житье,

С бесприютною рыжею птахой

Я родство ощущаю свое,

Под чужую забившейся кровлю,

В ожидании новых угроз.

Не орел, что питается кровью,

Не владыка морей альбатрос,

Не павлин, что устал от ужимок,

И не филин, полуночный тать,

Не гусак, заплывающий жиром,

Потерявший способность летать.

Только он мне по-прежнему дорог,

Представитель пернатых жидов,

Что, чирикая, пляшет «семь сорок»

На асфальте чужих городов.

Несколько лет назад, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо…», я со съемочной группой побывал в Омске. Надо сказать, что в огромном современном промышленном городе я не узнал того Омска военных лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти наш омский дом, но, видимо, он уже не существует. А проблемы того времени существуют до сих пор.

Из всех дней, проведенных в Омске, отчетливо всплывает в памяти самое радостное событие – День Победы в 1945 году. Город был на военном положении, но школы и госпитали работали вовсю. Помню, что, когда я учился во втором и третьем классах, мы читали стихи раненым. Время было очень тяжелое, голодное. Первые диктанты писались в самодельных тетрадках из оберточной бумаги. Но борьба с общим врагом и наша общая Победа над ним объединяли людей.

В сентябре 45-го мы возвратились в родной Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта нас почти на три месяца приютила семья Карцевых, с которыми мои родители познакомились в начале эвакуации, в товарном вагоне эшелона, идущего в Омск. Глава семьи Георгий Николаевич был старым «морским волком» и еще до войны много лет проработал в Главсевморпути. Только в конце ноября мы с родителями наконец-то перебрались в собственную комнату в большой коммунальной квартире на Мойке, 82, где я прожил более десяти лет.

Война для меня закончилась. Но ее отзвуки еще не раз возникали в моей жизни. Моя мать умерла в 1981 году от очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь, кроме повседневной работы и забот по дому, ничего не видела и, уж конечно, за границей не бывала и по морям не плавала. Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца, превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку, открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в городе, она могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это происходило как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства, как мои вечерние опоздания.

Все невзгоды нашей семьи ложились на хрупкие мамины плечи. Ее любили, кажется, все вокруг – и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла оттого, что, почувствовав себя плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей недостаточно чистым.

Ее внезапная смерть в ноябре 81-го года, по существу, сломала отца. Он потерял интерес к жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом того же года мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от него смертельный диагноз и стараясь отвлечь от размышлений о болезни, я предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности. Будучи человеком, приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал он, к несчастью, недолго. 6 мая 1986 года он умер на моих руках от горлового кровотечения.

Отца никак не вспомню молодым:

Все седина, да лысина, да кашель.

Завидую родителям моим,

Ни почестей, ни денег не снискавшим.

Завидую, со временем ценя

В наследство мне доставшиеся гены,

Их жизни, недоступной для меня,

Где не было обмана и измены.

Безропотной покорности судьбе,

Пренебреженью к холоду и боли,

Умению быть равными себе

И презирать торгашество любое.

Они, весь век горбатя на страну,

Не нажили квартиру или виллу,

Деля при жизни комнатку одну,

А после смерти – тесную могилу.

Чем мы живем сегодня и горим?

Что в полумраке будущего ищем?

Завидую родителям моим,

Наивным, обездоленным и нищим.

Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоединиться.

Каждый раз по приезде в Питер навещая их могилу, расположенную в конце еврейского участка, я прохожу мимо древнего покосившегося и заросшего мхом могильного камня с изображением могендовида и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную родину. Заброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.

Кавалер Святого Георгия,

Высок или нет он, курчав или светловолос.

Связать не могу я обрывки из тех кинолент,

Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.

Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,

«Трехтонки» поношенной настежь раскрытая дверца.

Глухими ударами била в колеса вода,

Гремели разрывы, калеча усталые уши.

Вращая баранку, упрямо он правил туда,

Где старая церковь белела на краешке суши.

Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,

В других растворив своей жизни недолгой остаток.

Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,

За то, что вчера разменял я девятый десяток».

Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,

Лишь только заслышу капели весенние трели,

Водитель, который меня через Ладогу вез,

Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.

В Омске первый год отец почти все время был на казарменном положении – надо было срочно пустить фабрику. Мать сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет, уже после войны, она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей. Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте в штурманской рубке увесистые тома морских лоций, в выходных данных я не без гордости читал: «Технический редактор Р.М. Городницкая».

В эвакуации, в Омске, я пошел в школу сразу во второй класс. Время было голодное. Из-за дистрофии и авитаминоза начался жесточайший стоматит. Весь рот внутри покрылся нарывами, не давая есть. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменяны на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света». Надолго прикованный к постели, я перечитывал их по много раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала моим любимым предметом.

Сюда же в Омск был эвакуирован из Москвы Театр имени Евгения Вахтангова, так что первый мой выход в драматический театр состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана, так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня было на ужин!» К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что сегодня было на ужин – биточки!»

Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе Гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку д’Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, я полагаю, что ее зачинателями были не только Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х. Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес с гитарой в руках, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас ее задушевную интонацию. И если именно интонация, негромкий, но проникающий в самое сердце голос – отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью относить к одному из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ мещанства. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий типа: «Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь и от детской кроватки тайком ты в ДК убегаешь».

Открыв для себя Бернеса на этой песне, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что удивительная и точная интонация его негромкого речитатива звучит во всех песнях, которые он поет, – и в кинофильме «Истребители» («В далекий край товарищ улетает»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай, Ленинград, / Я тебе спою / Задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела от сопровождающего инструмента – это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль («В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом встали»).

В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но вызывать чувство обиды и стыда. Когда, оправившись от болезни, я впервые вышел во двор нашего дома, словоохотливые омские мальчишки во дворе, обозвав меня жиденком, популярно объяснили мне, что это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за объяснениями. Они ничего мне не смогли объяснить. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел быть как все вокруг. В связи с этим на долгие годы запомнилась мне весьма популярная в то время антисемитская песенка, распевавшаяся дразнившими меня мальчишками, на мотив песни «В кейптаунском порту» и начинавшаяся строчками: «Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер». До сих пор, когда я вспоминаю ее, сердце сжимается от жгучего чувства детской обиды. Уже значительно позднее я узнал о настоящих нацистских песнях, распевавшихся в гитлеровской Германии, и понял, какой страшной может быть песня, призывающая к убийству и погромам.

Было трудно мне первое время

Пережить свой позор и испуг,

Став евреем среди неевреев,

Не таким, как другие вокруг,

Отлученным капризом природы

От ровесников шумной среды.

Помню, в Омске в военные годы

Воробьев называли «жиды».

Позабыты великие битвы,

Неприкаянных беженцев быт, —

Ничего до сих пор не забыто

Из мальчишеских первых обид.

И когда вспоминаю со страхом

Невеселое это житье,

С бесприютною рыжею птахой

Я родство ощущаю свое,

Под чужую забившейся кровлю,

В ожидании новых угроз.

Не орел, что питается кровью,

Не владыка морей альбатрос,

Не павлин, что устал от ужимок,

И не филин, полуночный тать,

Не гусак, заплывающий жиром,

Потерявший способность летать.

Только он мне по-прежнему дорог,

Представитель пернатых жидов,

Что, чирикая, пляшет «семь сорок»

На асфальте чужих городов.

Несколько лет назад, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо…», я со съемочной группой побывал в Омске. Надо сказать, что в огромном современном промышленном городе я не узнал того Омска военных лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти наш омский дом, но, видимо, он уже не существует. А проблемы того времени существуют до сих пор.

Из всех дней, проведенных в Омске, отчетливо всплывает в памяти самое радостное событие – День Победы в 1945 году. Город был на военном положении, но школы и госпитали работали вовсю. Помню, что, когда я учился во втором и третьем классах, мы читали стихи раненым. Время было очень тяжелое, голодное. Первые диктанты писались в самодельных тетрадках из оберточной бумаги. Но борьба с общим врагом и наша общая Победа над ним объединяли людей.

В сентябре 45-го мы возвратились в родной Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта нас почти на три месяца приютила семья Карцевых, с которыми мои родители познакомились в начале эвакуации, в товарном вагоне эшелона, идущего в Омск. Глава семьи Георгий Николаевич был старым «морским волком» и еще до войны много лет проработал в Главсевморпути. Только в конце ноября мы с родителями наконец-то перебрались в собственную комнату в большой коммунальной квартире на Мойке, 82, где я прожил более десяти лет.

Война для меня закончилась. Но ее отзвуки еще не раз возникали в моей жизни. Моя мать умерла в 1981 году от очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь, кроме повседневной работы и забот по дому, ничего не видела и, уж конечно, за границей не бывала и по морям не плавала. Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца, превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку, открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в городе, она могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это происходило как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства, как мои вечерние опоздания.

Все невзгоды нашей семьи ложились на хрупкие мамины плечи. Ее любили, кажется, все вокруг – и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла оттого, что, почувствовав себя плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей недостаточно чистым.

Ее внезапная смерть в ноябре 81-го года, по существу, сломала отца. Он потерял интерес к жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом того же года мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от него смертельный диагноз и стараясь отвлечь от размышлений о болезни, я предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности. Будучи человеком, приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал он, к несчастью, недолго. 6 мая 1986 года он умер на моих руках от горлового кровотечения.

Отца никак не вспомню молодым:

Все седина, да лысина, да кашель.

Завидую родителям моим,

Ни почестей, ни денег не снискавшим.

Завидую, со временем ценя

В наследство мне доставшиеся гены,

Их жизни, недоступной для меня,

Где не было обмана и измены.

Безропотной покорности судьбе,

Пренебреженью к холоду и боли,

Умению быть равными себе

И презирать торгашество любое.

Они, весь век горбатя на страну,

Не нажили квартиру или виллу,

Деля при жизни комнатку одну,

А после смерти – тесную могилу.

Чем мы живем сегодня и горим?

Что в полумраке будущего ищем?

Завидую родителям моим,

Наивным, обездоленным и нищим.

Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоединиться.

Каждый раз по приезде в Питер навещая их могилу, расположенную в конце еврейского участка, я прохожу мимо древнего покосившегося и заросшего мхом могильного камня с изображением могендовида и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную родину. Заброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.

Кавалер Святого Георгия,