По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Розанов

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

С какою благодарностью читал я в письме Вашем одобрение моих трудов – не буду говорить, Вы это поймете без слов. А я-то трудился, ожидая и для себя со временем участи Константина Николаевича, с простою радостью выразить то, что занимало мой ум и тяготило сердце. Есть великая отрада в этом труде, незаменимая, ни с чем не сравнимая; но видеть, что и там, вдали, этот труд признается, что мысли, вот здесь зародившиеся, проходят через чью-то далекую мысль и тревожат чужое сердце, – это награда, которая могла быть заслужена лишь гораздо более продолжительным трудом, чем мой. Слова же Ваши “о времени, когда божественный дар слова ценился как святыня” – я приму как завет, и предостережение, и указание. Думаю, что если не несчастье какое-нибудь в жизни, сумею и смогу сохранить его.

С истинным и глубоким уважением

остаюсь В. Розанов»[23 - Подробнее об этом в статье О. Л. Фетисенко «Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: Письмо Розанова к Т. И. Филиппову».].

Ну и как было Тертию с таким почтительным и деликатным человеком не похристосоваться?

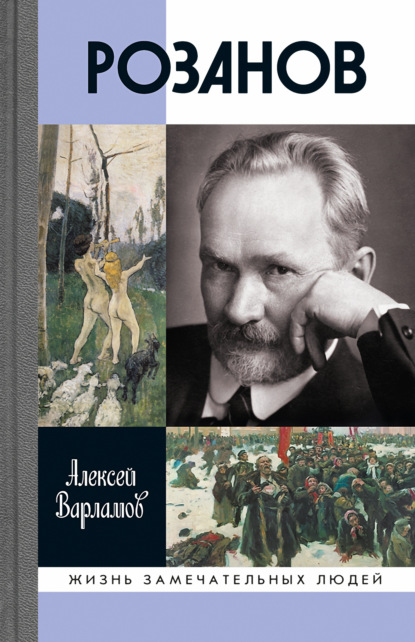

Письмо это любопытно еще и потому, что в нем Розанов презрительно отозвался о двух издателях, один из которых впоследствии станет его настоящим, безо всяких скидок спасителем и благодетелем, а второй – с ним у него, правда, никаких отношений не сложится – известен в истории русской литературы тем, что именно он основал в 1890 году серию «Жизнь замечательных людей». «…эта настойчивость и умелость как-то досталась в удел людям, во всех отношениях ничтожным, Суворину, Павленкову и пр., которые засыпают Россию своими изданиями».

Так что все вышесказанное про розановское «красное словцо» не только к Филиппову относится, но и ко многим, кого острый на язык, раздражительный В. В. навсегда сразил, срезал, припечатал в переписке ли, в «Опавших листьях», в критике, публицистике. Однако если Карамзину, Грибоедову, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Чехову, да даже и Герцену с Белинским, Добролюбовым, Писаревым и Чернышевским от розановских резких оценок и высказываний не убудет, как не убудет от них Владимиру Соловьеву или Гиппиус с Мережковским, то с деятелями «меньшего калибра» (с тем же Рачинским, например) ситуация более сложная. А что касается Тертия Ивановича, то он к своему подчиненному оказался чересчур строг как раз потому, что быстро прозрел: не того приютил, не тому помог. Не стал новый петербургский чиновник правоверным членом консервативной русской ложи, не сделался «объединяющим центром и надежным руководителем и вдохновителем нашей осиротевшей после смерти Леонтьева молодой семьи», чего от него ожидали, а – сбежал, переметнулся на сторону противоположную, и на то у В. В. были свои личные причины…

Город пышный, город бедный

«Петербург меня только измучил и, может быть, развратил», – признавал позднее Розанов, но порядок действий при этом был именно таким: сначала измучил, потом все остальное.

Он поселился с женой на Петербургской стороне, на Павловской улице. По тогдашним меркам это была почти окраина города (Зинаида Гиппиус потом вспомнит «дощатые тротуары глухой Петербургской стороны»). Осенью 1893 года умерла от менингита Надя, о которой ее отец писал Страхову.

«Первая Надя была удивительна, – вспоминал В. В. много лет спустя в «Последних листьях». – По дням она была дремлива и сияла ночью. Но и днем: у нее были огромные или, вернее, огромно раскрываемые темные глаза, в высокой степени осмысленные, разумные. И она смотрела ими перед собой. Раз мама пришла и сказала: “Вообрази: какой-то генерал встретился и сказал: Извините, что это за ребенок: у него такие глаза”. А ночью я ее ставил на зеленый стол (письменный) перед лампой. И чуть цепляясь пальчиками ног за сукно (я ее держал в руках, ей было 7–8–9 месяцев), она вся сияла, горела нездешним разумом. И улыбалась нам с мамой. Или уходил (неся) в боковушку. С улицы горел фонарь, газ, я ставил ее на подоконник. И вот она четверть, половину часа не отрывая глаз смотрела на волнующееся пламя. Как мотылек. И как мотылек сгорела в каком-то внутреннем пламени».

Татьяна Васильевна Розанова цитирует в своих воспоминаниях нравоучительный автограф Розанова на фотокарточке, где сняты вдвоем тридцатисемилетний счастливый отец и восьмимесячная крошка на руках.

«Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года.

С. Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2. Кв. 1 В. Розанов.

Заповеди же ей

1. Помни мать. 2. Поминай в молитвах отца мать. 3. Никого не обижай на словах и паче делом. 4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки. 5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя. 6. Береги свое здоровье. 7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого. 8. Ничего нет хуже хитрости и непрямодушия, такой человек никогда не бывает счастлив.

Ну прощай, 11 ч. ночи, писать пора.

Мама твоя читает “Петербургский листок”. Все мы счастливы; что-то будет потом.

Еще раз твой любящий отец

Василий

Все говорят, что ты и я сняты тут точь-в-точь похожи, и что ты всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить).

Это написал тебе на память, если буду жить или умру».

Умерла она, не дожив до годика, и девочку похоронили на Смоленском кладбище близ могилы Ксении Петербуржской, а у Розанова началась никакая не фиктивная, как ему было обещано, но самая настоящая чиновничья жизнь в Госконтроле (аналог современной Счетной палаты – контроль за госзакупками, борьба с коррупцией и т. д.), скудная, трудная, кропотливая, для которой он годился немногим больше, чем для преподавания. «В голове стучат шурупы с полукруглыми головками, плоское и круглое железо, шпингалеты и все прочее, что приобретает Главное Общество Российских железных дорог и на чем ворует, а я предполагаюсь в роли его учителя и поимщика; но я никогда не мог уличить кухарку в воровстве говядины, – как же уличу Главное общество в воровстве шурупов?»

Впрочем, его новый начальник полагал, что этот радостный стук может оказаться для молодого писателя весьма и весьма полезным, ибо «сообщит точность его суждениям и выражению мыслей, в чем он более всего нуждается», а также «даст ему возможность сократить размеры собственно писательского труда к несомненному улучшению его качества». Но Розанов был слишком независим и горд, чтобы позволить кому-либо рассуждать и о качестве, и о количестве своего письма.

К тому же он уже тогда считался восходящей звездой, о чем знал даже граф Лев Николаевич Толстой, коему Страхов писал 29 июня 1893 года из Эмса, не вникая в «терки» своего подопечного с Филипповым: «Потом, перед отъездом из Петербурга, меня очень занимала “колония славянофилов”, которую я открыл на Петербургской стороне. Т. И. Филиппов, Госуд[арственный] Контролер и известный ревнитель православия, набрал к себе в Контроль целую толпу писателей. 1. Аф. В. Васильев, 2. Каблиц, 3. Т. Соловьев, 4. Н. Аксаков, 5. Романов, 6. В. В. Розанов. О последнем Вы кое-что знаете, и он-то, перебравшись недавно в Петербург, свел меня с некоторыми из них. Какие умные, чистосердечные и скромные люди! Розанов во всех этих отношениях – звезда между ними. Мне придется, кажется, больше всего внушать им всякое вольнодумство: они почти все с таким же жаром отдаются консерватизму, с каким когда-то нигилисты бросались в нигилизм. Во всяком случае, кружок мой заметно изменился и оживился. Розанов – удивительное милое существо».

«Я был какая-то “начинающая знаменитость из провинции”, – подтверждал свою репутацию и сам В. В., делая, однако, акцент на делах денежных, – и вот, после “нехорошей встречи” с Тертием (сразу оба не понравились друг другу, необъяснимо – почему) началось “спускание меня по государственной службе”, где кусательную сторону составляло конечно жалованье: после 150 р. в Белом, где я за квартиру в 8 комнат платил 25 р., я получил “прикомандированный к Афоньке” – 100 р., с квартирой в 37 р. из 4 комнатушек “во двор”. Ну, и провизия – уже не как в Белом, где пара “рябцов” (рябчики) неизменно стоила 30 коп., т. е. 15 к. рябчик, и говядина – 10 к. “черкасская”, и молоко – латышка Штэкмо носила – почти даром. А жалованье убавилось на 50 р.».

«Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость», – вспоминала Зинаида Гиппиус.

Особенно остро эту нехватку ощущала хозяйка дома, но никогда не роптала, мужа ни в чем не обвиняла, терпеливо неся свой крест (и при этом наверняка не раз поминала одну тысячу рублей, взятых с ее мужа за по сути бесполезное венчание в Ельце). «Перед праздником, – с горечью вспоминала В. Д., – прибегает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».

Он не ошибся в жене. Аполлинария бы так, скорей всего, не смогла и принялась бы изводить мужа бесконечными жалобами и называть в очередной раз ничтожеством. А Варя…

«И она, пока я считал в Контроле, сносила все в ломбард, что было возможно. И все – не хватало. Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову, – но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры. Вид толстой ковровой ткани, явно тепло укутывавшей лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была нестерпимо студеная. Между тем каждое утро, отправляясь в Контроль, я на углу Павловской прощался с женой, я – направо в Контроль, она – налево в зеленную и мясную лавку. И зрительно было это: она – в меховой, но короткой, до колен, кофте. И вот увидев этих “холено” закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: “Лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою В……. такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую”. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и “все-таки философа” (“О понимании”) переполнило меня в силу возможно гневной (т. е. она может быть гневною, хотя вообще не гневна) души таким гневом “на все”, “все равно – на что”, – что… можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и, может быть, письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева, – очень мало, в сущности, относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал». И в другом месте: «Я считаю все эти годы в литературном отношении испорченными».

Едва ли это была справедливая оценка, он становился все известнее, и его позиция вырисовывалась все отчетливее. В том числе общественно-политическая, близкая к революционности, но не социалистической, не левой, а, напротив, ультраконсервативной, ультрамонархической и при этом действительно очень эмоциональной, гневной, возмущенной, уже тогда провокационной. «Отец был спокойно-консервативно настроенный человек», – вспоминала Т. В. Розанова, однако согласиться со словом спокойно в этом суждении едва ли возможно. По крайней мере если говорить о его первых петербургских зимах, когда в статье о Ходынке как народной расплате за убийство Александра Второго В. В. писал: «Да будет же благословенно 18 мая 1896 года! Да будет благословенна пролившаяся там кровь! Бог спас нас. Невозможно представить себе, как восстановилось бы прежнее чувство в государях наших. Нужно было нечто столь же интимное, столь же ужасное, трогательное, но только обратное по смыслу первому марта (1881 года, убийству Александра II. – А. В.); и, конечно, мы не могли бы ни придумать, ни сделать этого; для рук человеческих это и вообще было неисполнимо. Нужно было произойти великому, неслыханному несчастию, – несчастию на глазах, или почти на глазах, Государя, с этим именно, отвергшим любовь Его, человеческим стадом, и, наконец, несчастию во имя любви к Нему, в миг высказывания этой любви. Только в таком особенном сочетании, не рассчислимом, не предугадываемом, не построимом даже в воображении, факты могли затереть кровавое пятно первого марта, точнее: вдруг как бы снять скорбь и чувство отделенности от народа с сердца Государева. И это именно 18 мая совершилось…»

Не приемля слабое, беззубое и вместе с тем «атеистическое и революционное», состоящее «сплошь из дурачков» правительство, отрицая подлую печать, которую «захватили нигилисты» и которая обманывает общество и не повинуется народному духу, Розанов писал своему будущему издателю Петру Петровичу Перцову: «Вот отчего мы призываем очищающую атмосферу от миазмов грозу; мы зовем черную, монашескую, старо-русскую, церковную революцию против революции хлыщей и пижонов, вальсирующих и канканирующих над задавленною, оплеванною ими Россией».

Разумеется, это все не могло пройти незамеченным, и понятно, как воспринималось либерально мыслящей интеллигенцией, задающей тон общественному мнению в России. У В. В. стало больше и друзей, и врагов, иногда – что очень по-розановски – менявшихся местами. «Вот, значит, о Вас говорят, интересуются, пожалуй, ругают, но во всяком случае творят Вам известность без малейших к тому с Вашей стороны усилий», – справедливо отмечал в письме Розанову его новый друг и единомышленник, «гениальный тунеядец» Иван Федорович Романов (Рцы). А В. В. в это же время сам то ругался, то мирился с философом Владимиром Соловьевым, который после полемики на религиозные темы обозвал своего оппонента Иудушкой, и прозвище это надолго к нашему герою приклеилось. Розанов позднее писал, что не воспринял его как убийственное оскорбление, хотя в ответ назвал своего обидчика «танцором из кордебалета», «тапером на разбитых клавишах» и «блудницей, бесстыдно потрясающей богословием». Это не помешало их личному, по инициативе Соловьева, знакомству и общению, однако за своего ученика оскорбился его старший товарищ.

«Ничего не понимаю в том, что вы рассказываете о Соловьеве, – писал Розанову Рачинский. – Быть у вас ему следовало, но не иначе, как с повинною в брани, коею он вас осыпал в угоду редакции “Вестника Европы”. Но и этого мало: в этой брани он должен был покаяться печатно. Одно из двух: или вы – Иудушка, и в таком случае вам и руки подать нельзя. Или назвавший вас этим именем недостоин, чтобы руку подали ему вы, пока не снимет он с себя позора, которым он себя покрыл. А то пришел, как ни в чем не бывало, с визитом, попросить книжечки, побеседовать об антихристе… (Кстати, то, что вы говорите о последнем, очень умно.) Хороши, нечего сказать, наши литературные нравы fin de siecle! И вспомните, что Соловьев, каков бы он ни был, не заурядный фельетонист по стольку-то за строчку. Мысль его вращалась в самых высоких сферах философии и богословия; вырос он в среде нравственно чистой; ему было доступно общение с лучшими людьми России… Печально и страшно!»

Но Розанова больше задевало другое, о чем позднее рассказывал в «Кукхе» А. М. Ремизов. «В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает: “Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!”».

Жизнетворец

Итак, наш герой пострадал за идею, назвав впоследствии поворот, случившийся в его жизни в 1893 году, «изуверским», а последовавший за ним период – «Леонтьевско-Катковским», но потом между ним и славянофилами пробежала черная кошка, впервые объявившаяся в просторном кабинете Т. И. Филиппова. Это было неизбежно. При том что «наши» и между собой не могли зачастую найти общего языка, и у них «своя своих не познаша» (так, например, Рачинский «физиологически» не выносил своего однокурсника Леонтьева), но уж Розанов-то точно был другим, иной породы и природы, абсолютно беспартийным – сам себе партия! – человеком, не способным следовать никакой общей, пусть даже достаточно размытой идеологии.

«Они все, Тертий, Аксаков, Афанасий (тоже длинная борода) – были тусклы, скучны, невыносимы и неудачны в литературе: и это их как-то “связывало” и объединяло, внутренне дружило и “сердце сердцу весть подавало”, – писал В. В. много лет спустя П. П. Перцову в пору нового разлада с уже другими «нашими». – И вот – славянофилы. Захлебываются Хомяковым, И. С. Аксаковым и “всеми Аксаковыми, сколько их не писало”, Самариными – и тоже “сколько их ни писало”: и с какою-то адскою злобой, не нужно им и беспричинно, без вызова с его стороны (так, “молчу”) – прямо ненавидят одного только Розанова, и по той причине, что (кроме одного Рцы) он скучает с ними и “речь не плетется”. Но я бы пожелал видеть человека, у которого “плелась бы речь” с Афанасьем».

Скорей всего, он даже не считал нужным свое пренебрежение скрывать. Он был звездой, они – нет. А значит, ему не пара, и Розанов пошел по свету искать себе равных, хотя бы в приближении. Причем он не просто ушел, а ушел сердито, расплевавшись. Да что там расплевавшись? Кроткий, безвольный, боязливый, вечно ведомый, упорный только в мечте В. В. двинулся открытой войной против «заединщиков» конца XIX века.

«Мои убеждения тогдашние – все плод рикошета; личного отталкивания от петербургского славянофильства (несколько вовсе неизвестных литературных имен)… контроль, чванливо-ненавидяще надутый Т. И. Ф., редакции “своих изданий” (консервативных), не платящие за статьи и кладущие “подписку” на текущий счет, дети и жена и весь “юридический непорядок” около них, в душе – какая-то темная мгла, прорезаемая блёсками гнева: и я, “заворотив пушки”, начал пальбу “по своему лагерю” – всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ. Пальбу вообще по “хроменьким, убогеньким и копящим деньжонку”, по вяленьким, холодненьким и равнодушным».

«Озираясь на все это, на этих людей, которые противны, как гробы, я думаю как-нибудь отречься от славянофильства (т. е. печатно)!», – писал он в августе 1895 года Рачинскому. «Вам, батюшка, надо выплюнуть все славянофильство, особенно в заключительной его фазе, с безголовым болтуном Ив. Аксаковым во главе – иначе Вы не вступите в самонужнейшую фазу истории нашей, фазу собирания сил, сосредоточия мысли, крепости мышц и решимости», – давал напутствие Розанов Перцову, а на самом деле – себе.

«Я сам был славянофилом, и не помню ни дня, ни часа, ни года, когда перестал быть славянофилом… Славянофильство как-то выпарилось, выпахло из меня, как из пузырька без пробки – духи, остаток духов, духи на донышке. Может быть, вообще славянофильство – испаряющаяся пахучесть? Может быть. Это было бы приятным “надгробным утешением”. Я думаю, славянофильство потому “погибоша аки обры”, что у них “стрела не звенела”. Они были чрезвычайно “травоядны” и уже до чрезмерности не хищны. Ни коготка, ни клювика. Точно дьякон Псалтырь читает. Слушали, слушали. Потом перестали слушать. Потом он перестал читать. И нет ни дьякона, ни Псалтыри, один резонанс…» – писал он в 1901 году, а три года спустя в нововременской статье «Поминки по славянофильстве и славянофилах» вскользь обронил: «Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И все они, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще – ничего, но есть по-настоящему – невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. “Не солоно! Ни капельки соли!” И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу – редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба!»

Однако важнейший его пункт, розановский протест, вопль был связан не с травоядностью славянофилов, не с тем, что их соль утратила силу, а может, и солью-то никогда не была, не с идеологией и историческими фазами и даже не с тем, что эти «архилакеи ходят в поддевках и лижут ж-пу у Тертия», но с делами личными, семейными, с тем, что он выше назвал «юридическим беспорядком», а именно – его жена не считалась его женой, его дети – а у него в 1895 году родилась дочь Татьяна, затем в 1896-м – Вера, в 1898-м – Варвара, в 1899-м – сын Василий и последняя в 1900-м – Надежда – не считались его детьми и были записаны на имена своих крестных родителей.

Подобных случаев в империи было много, очень много, в том числе и в литературной среде, но все же важно заметить, что таких многодетных отцов, как герой этой книги, в русской литературе Серебряного века не было. Кого бы из крупных писателей мы ни вспомнили – Горького, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина, Леонида Андреева, Блока, Белого, Сологуба, Бальмонта, Анненского, Бунина, Ремизова, Куприна, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Чулкова, Ходасевича, Георгия Иванова, не говоря уже о Гиппиус с Мережковским или Клюеве и Кузмине – это всё были люди бездетные, либо – один-два, максимум три ребенка и в таком случае, как правило, от разных жен. Розанов и здесь оказался уникален: по сути дела, он стал вторым после Льва Толстого многодетным отцом в истории большой русской литературы[24 - Справедливости ради, шестеро детей было у М. О. Меньшикова, шестеро у И. Ф. Романова (Рцы), и это поразительный факт, как два таких разных человека – один прямой розановский оппонент, второй – в течение нескольких лет товарищ и единомышленник – были схожи с В. В. в этой очень важной семейной подробности.], и именно его многодетность, его семейственность предопределили в его жизни практически всё, и в том числе авторскую стратегию, внимание к этим, а не другим темам. Причем дети в семье появились на свет в тот период жизни, когда ее глава еще не был ни относительно богат, ни безусловно знаменит, и вряд ли то был акт жизнетворчества, претворения в жизнь ветхозаветных патриархальных теорий, стремление кому-то что-то доказать и отличиться. Нет – они с Варварой Дмитриевной вопреки обстоятельствам и болезням жены рожали одного за другим детей, считая это единственно возможной, естественной, нормальной формой супружеской жизни, и тем, кто сегодня любит безапелляционно рассуждать о розановском «антихристианстве» и выносить писателю моральный приговор, это не худо бы иметь в виду. Все было много сложнее и запутаннее и в его жизни, и в его смерти.

«Благословение же Божие нашему союзу я вижу в непрерывном Варвары чадородии, в безупречном нашем счастье, в непоколебимой верности; и когда “волос человеческий” без воли Божьей не падает, столь огромные дары не суть без воли Божьей», – писал Василий Васильевич с полной внутренней убежденностью в 1899 году в своем втором завещании, и то, что ни государство, ни Церковь не могли, не хотели этих детей, эту семью признать и узаконить, когда Сам Господь за нее, выглядело в его глазах абсурдным, несправедливым, неправедным, раздражало, унижало и оскорбляло его более всего на свете. Но обижался он не только и не столько за себя.

«Знаете, главный мотив, и слава Богу, былой вражды к Церкви, что она обидела Варю, и как все это было в тайне – но онтологически обидела, – объяснял Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому. – Варя же никого в жизни не обижала, и, больная, ежедневно читала (и все один его) Акафист Скорбящей Бож. Мат. Это сопоставление вечно молящегося человека (как никто) с “дисциплинарным” (ц. термин) отражением ее точно сожгло мою душу, это было 15 лет сжения в одну точку. Варя за это не имела ни гнева, ни горечи, а лишь скорбь за несчастие, а у меня перешло в гнев».

Так оно и было, и на «квадратных славянофилов», на консерваторов, на православных, на церковных, на тех, у кого «бороды лопатой», он был разгневан особенно. «А, так вот откуда мое несчастие, вот от каких благочестивцев, старающихся о возрождении Руси, о сиянии православия, – и благовествующих, что настало, с ними и с их “церковной школой на Руси”, благодатное царство на земле. Эта догадка через несколько лет дала мне (в 1897 г.) толчок повернуть все “к язычеству”. “Лучше танцующая Дункан, чем ваши мякинные и со вшами бороды лопатой”. Больше в Дункан правды, больше ясности, стократно больше доброты: потому что с ней – природа (язычество). А вы – всего только мертвецы с нашитыми по позументу крестиками (орнаментация одежд)».

Дункан, впрочем, появится в столице лишь в 1912 году, когда и Розанов станет совсем иным и много всякого разного про церковь понапишет. А на тот момент он был еще стойкий консерватор, не уклонившийся покуда ни в ереси, ни в соблазны, – и ему не могут пойти навстречу, сделать для него исключение и изменить закон, чтобы не человек был для субботы, но суббота для человека, когда и вола, упавшего в яму, вытащить не грех?

А тут:

«Задавило женщину и пятерых детей.

Тогда я заволновался и встал».