По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

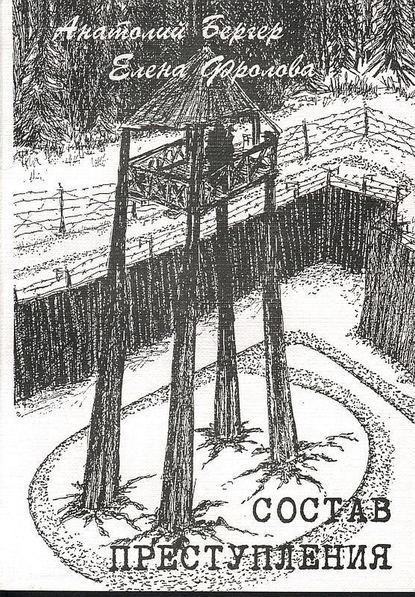

Состав преступления (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

О женщинах говорил мало, всё вспоминал со смехом, как пили водку под солёные огурцы на хате с бабами, а потом, говоря его словами, совали им в м… огурец. «Как дашь по брюху, он раз – и в потолок, вот смеху было, раз – и в потолок, так и скачет, а то в стену. Целую ночь пуляли».

Но главный разговор у нас с Мишей был о письме на волю. Так он старался меня убедить, так упорно доказывал необходимость своей услуги! Но я нутром чуял, что тут КГБ замешан, и ни за что не соглашался, а урка мой злился и хмурился. В конце концов, выйдя на волю, он звонил моим родителям (телефон следователи дали), настаивал на встрече с моим отцом, но дома тоже почуяли неладное, уклонились от свидания.

Так и ушёл от меня пустоглазый вор Миша навстречу своей привычной мятой-перемятой судьбе, то прячущейся по тёмным углам тёмного города, то мельтешащей за густыми решётками питерских тюрем.

* * *

Я не помню – его привели ко мне в камеру или меня подсадили с вещами к нему, но первые слова, обращённые ко мне, не забуду никогда: «Давай сразу договоримся – есть каждый будет своё, передачи делить не станем». Меня это удивило – не по-зэковски как-то, даже воры такого не говорили, но что ж – не делить, так не делить.

Был он выше среднего роста, пожалуй, красив какой-то мягковатой, полувосточной красотой, что встречается порой у кавказского племени. Он и был армянин по отцу, и фамилия его была армянская. Вскоре услышал я его историю. Был он без пяти минут кандидат наук, занимался экономикой Индонезии, знал иностранные языки. Жил один вольной жизнью избалованного женщинами холостяка, но при этом мыслил, что для советского человека, а тем паче интеллигента, было в те времена строго наказуемо. В 1964 году послал он во владивостокский обком КПСС письмо, предупреждал о китайской опасности – а дело знал не с чужих слов, изучал Китай подробно. Как раз незадолго до нашей с ним посадки предвидение его подтвердилось, китайцы напали на нас – все помнят бои на Даманском.

Позже посылал он письма, протестуя против ареста Гинзбурга и Галанскова, разбрасывал листовки собственного сочинения. КГБ вычислил его по номеру университетской пишущей машинки, на которой он отстукивал свои послания. Это был первый встреченный мной настоящий диссидент, т. е. моего поля ягода, и я смотрел на него поначалу, чуть не раскрыв рот.

Выглядел он молодо, но оказался старше меня лет на десять. КГБ разрушил его жизнь и карьеру. Дали ему 3 года, и отдельной своей квартиры он лишился, остался без крыши над головой, как, горестно жестикулируя, выкрикивал он, без конца маяча по камере туда-назад, туда-назад. Научная работа рухнула, диссертация осталась незащищённой, а впереди лагерь и безвыходная судьба советского бомжа после. Он часто оплакивал свою жизнь, и я сочувствовал ему, хоть и самому пришлось несладко. Но сидеть с ним было тяжело. Он не стеснялся физиологических отправлений, а в камере такое особенно неприятно. Мог съесть целую головку полученного от родных чеснока, бормоча: «Витамины, витамины». Когда я однажды сказал ему, что так нехорошо, он ответил: «Но ты должен быть благодарен мне – я ведь не курю». То, что и я не курил, воспринималось как должное.

Наблюдая за ним (а сидели мы вдвоём чуть не месяц), я понимал, что в нём сошлись многие достоинства и недостатки советского интеллигента-диссидента, достоинства духовно-идеологические, недостатки – человеческие. Такие люди потом встречались мне часто, но он был первым.

Некоторые мысли его порой потрясали меня новизной. Например, о том, что XIX век своими теориями определил практику XX века, что Маркс и Ницше породили страшного двуглавого дракона нашего времени, и он едва не пожрал землю. Говорил он умело, слушать его было интересно. Но начинал он маячить по камере, начинал свои полуистерические сетования, и куда-то пропадали ум и красноречие, оставался слабый и тяжёлый в быту человек.

Я потом видел его в лагере, там он был таким же, как в камере, хотя несколько ожил, уйдя из тюремных стен на тропинки вдоль колючей проволоки.

В Питере после освобождения он вначале мыкался, пришлось ему жить в области по общежитиям, потом приютила его вдова брата. В конце концов при Горбачеве добился он реабилитации, дали ему отдельную квартиру, сумел он защитить свою диссертацию. Я радовался за него, как и за всех нас, хлебнувших тюрьмы и концлагерей и вдруг дождавшихся свободы, но пришло это многим под старость, и вспоминать прошлое тем горше. Да и свобода оказалась не той, что грезилась за перепутанной между лагерных столбов колючкой.

* * *

Седьмым был тот, кого я меньше всего ожидал в тюремной камере, – иностранец, полунегр, почти не говорящий по-русски, небольшого роста, молодой, лет двадцати пяти. Кое-как он поведал мне свою историю, мешая испанские, русские и всякие прочие слова, помогая себе жестами. Родился он в Колумбии в семье служащего, учился в школе, но позже заразился марксистскими идеями, благо Куба от Колумбии близко. Это его и свихнуло. Решил он бежать в Советский Союз – на родину социализма, чтобы подсобить его, социализм, строить. Однажды ночью в порту пробрался на советский корабль, который грузился колумбийским кофе, проник в трюм и затаился там. Так и отплыли с ним в моря-океаны. Запасся немудрёной едой и, как был в сандалиях и рубашке, так и засел среди бочек и ящиков. Через несколько дней, когда кругом вздымались и громоздились волны, и кроме неба и моря ничего не было, объявился на палубе. Дальнейшее понятно как дважды два – четыре. Увы, Максимки из него не получилось – не те времена, не те нравы, привезли его в город Ленинград и сразу в следственный изолятор КГБ – так сказать, в самое сердце социализма. Статья за незаконный переход границы – до трёх лет, и никаких поблажек.

Вот тут-то начал он вздымать к тюремному потолку руки и стенать: «О, турма! О, турма, турма!» Слушал я эти стоны по несколько раз на дню три месяца подряд – ни больше, ни меньше, пока его не увели в другую камеру. Сидеть с ним было невесело. Разговор, если это можно так назвать, был однообразен и малосодержателен. Теперь он ругал Советский Союз и социализм, и это, пожалуй, единственное, что примиряло меня с ним и придавало смысл его побегу из Колумбии и всей этой дурацкой истории.

Сидел он без передач, без книг, одну только какую-то книжонку на испанском сунули ему, он её прочел за день-два, а потом всё перечитывал. Я делился с ним едой, но поговорить мне было не с кем. Он что-то пытался мне рассказывать, что-то я ему – ведь три месяца, девяносто дней, но древнее проклятие, павшее на строителей Вавилонской башни, тяготело над нами. Я просил перевести меня, пересадить его, обещали, но дни шли, мы не разлучались. Он называл имена колумбийских поэтов – это меня радовало, не самый тёмный колумбиец мне попался, пытался рассказать, как на Амазонке их лодка, где он плыл с индейцем (зачем и куда, я не понял), чуть не попала в водоворот, а рядом разевали пасть крокодилы, но Бог спас, отнесло от опасного места. Объяснял, больше пальцами, как хорошо было в Колумбии, какие там добрые люди. «А что же ты на Кубу не сбежал, к Кастро, это ведь ближе?» – спрашивал я, мучительно жестикулируя. – «Нет, нет, Куба нет, я хотел Советский Союз». – «Но социализм везде один, Кастро – Брежнев – баланс», – делал знаки я. «Да, да, баланс, но Советский Союз – центр, большой, Куба – мизер, Ленин нет, Кастро». – «А сейчас тюрьма, Ленинград – тюрьма», – говорил я. – «Да, турма, турма, о, турма, турма», – и начиналось воздымание рук и стоны, а сидел он на железной койке по-турецки, и она стенала и вздрагивала вместе с ним.

Жалость мешалась во мне с раздражением, которое я с трудом подавлял, но каждый день почти повторялось одно и то же, те же сетования на баланду, на зарешеченные окна, на не знающих испанского языка надзирателей, на всю свою своими же руками исковерканную жизнь. И радостен был день, когда увели его, наконец, в другую камеру или на волю – не знаю. Да это и не слишком волновало меня. Я так устал от него, что готов был на любого сокамерника – только бы он говорил по-русски.

* * *

Наступил новый, 1970 год, год полностью тюремный, уже прошёл суд, я знал уже свой срок – 4 года лагеря и 2 ссылки, пережил момент приговора, когда слова судьи падали на грудь, как камни, по точному слову Ахматовой. И как раз в это время, в январе, когда увели от меня, наконец, колумбийца, я оказался в камере не с одним, как раньше, а с двумя сокамерниками разом. Это были уже знакомые мне по скамье подсудимых два вора Ц. и Р. КГБ пристегнул их к нашему с Брауном стихотворно-словесному политическому делу, воспользовавшись следующим обстоятельством. Ещё в 1967 году М., В. (знакомые Брауна), а также Ц. и Р., переодевшись милиционерами, организовали мошеннический обыск у родственницы Ц., старой еврейки, вдовы гинеколога, куда навёл их никто иной, как сам Ц. Награбили они у родственницы Ц. много, она никуда не заявляла, всё бы сошло с рук, но через год М. попал в Кресты по другому делу и, сидя в камере, разболтал сотоварищам-стукачам обо всей этой операции в подробностях, да ещё об антисоветчике Брауне наплёл. Так и сплелась наша с Брауном судьба с воровской судьбой упомянутой компании. Причём, вор-рецидивист Р. (для него теперешняя «ходка» была четвёртой) возмущался, что его посадили на одну скамью подсудимых с антисоветчиками Брауном и Бергером. КГБ всё это свалил в одну кучу, чтобы и нас опорочить, и себе набить цену – вот, мол, как работаем, всё можем.

Но вернёмся, как говорил Панург, к нашим баранам, то есть в камеру.

Ц. – высокий, сутуловатый, бородатый еврей лет тридцати, Р. того же возраста, среднего роста крепыш с уверенными движениями и быстрой походкой. На суде они держались уверенно. Ц., проникновенно глядя на судью Исакову – тяжеловатую немолодую женщину, сидевшую на своей паперти, подперев кулаком полный подбородок, – говорил «Все мои беды начались с того, что покинул я родной завод», и Исакова медленно кивала головой. Р. валил всё на мытарства после очередной отсидки. Получили они Р. – 6 лет, Ц. – 3 года и были страшно довольны. «Паровозом» шёл Коля Браун – 7 лет лагеря и 3 года ссылки по ст. 70, а у воров и статьи были воровские, и сроки меньше наших.

И вот с этой парочкой – Ц. и Р. – я снова оказался вместе, теперь уже в одной камере. Отнеслись они ко мне хорошо, по-товарищески, что называется, но сидеть с ними было маятно: всё время стоял перед глазами суд, да и душновато в небольшой камере втроём.

Ц. сетовал на судьбу – его красивая еврейская жена отказалась от него, узнав правду, ушла с дочкой к родителям. «А ведь когда дарил подарки совсем не по зарплате – ничего не спрашивала», – сокрушался Ц. Впрочем, жену он не осуждал, но и бросать воровской промысел и после отсидки не собирался. Р. же верил, что его подруга – русская женщина – ждать его будет и дождётся. «Пусть ждёт активно, – говорил он, – важно, чтобы дождалась». Он вообще был оптимист и весь лучился энергией. Оба вора сочиняли стишки: Р. под Маяковского нечто политическое с осуждением вторжения в Чехословакию в августе 1968 года, Ц. рифмовал вирши о нас всех – тюремных сидельцах, слегка пеняя нам с Брауном за антисоветские убеждения. Р. был немногословен, о прошлом говорил мало. В третий раз он сидел за 47 краж, из них 7 считались особо дерзкими, он совершил их в одну ночь. «Настроение было такое», – легко обронил он, когда я спросил об этом. Ц. глядел на него восторженно-подобострастно. Он вообще всё время заискивал перед ним, всячески вилял хвостом. Да и не скрывал этого. «В лагере под крылышком у Р. отсижусь – три года пролетят, и моргнуть не успею», – приговаривал он. Распевал советские песни, развлекая нас и надзирателей. Духом он не падал. Правда, когда перевели от нас Р. (тут я косвенно виноват – сказал между делом на допросе, что в камере тесновато втроём), Ц. несколько дней пребывал в плохом настроении, но потом снова вернулся к своим песенкам и байкам.

Так мы и сидели – то втроём, то вдвоём. Тут я должен извиниться перед читателем – сокамерников у меня было, вопреки названию этого рассказа, на самом деле одиннадцать. Но Р. и Ц. я посчитал, поскольку сидел сперва с двумя, а потом с одним – за троих. Нечаянно смухлевал. Что ж, с кем поведёшься, от того и наберёшься.

С тех пор криминальных моих знакомцев я не встречал, но слышал, что бросили они воровское своё дело, вернулись, как говорилось на суде, в общество. Впрочем, не ручаюсь. Да и Бог с ними, и помилуй меня Бог от таких встреч.

* * *

С Ц. расстались мы без печали, и следующее моё знакомство было из разряда удивительных. В камеру вошёл высокий плечистый парень, живой в движениях и походке, с лёгкой улыбкой на устах. Эта живость и лёгкость была какая-то не петербургская, а скорее московская. Бывая в Москве, я чувствовал эту повадку, давно отмеченную в русской жизни и литературе. Даже коммунисты не смогли её задушить.

А история Юры Соколова – так его звали – была уж совсем не петербургской, всё в ней играло московскими красками. Он вырос в советской привилегированной семье, отец – военный немалого чина с древнерусским именем Краснослав, мать – писательница, еврейка, связанная с КГБ (писала на их темы под соответствующим углом). Юра дружил с актёром Филатовым, знал Никиту Михалкова, встречал в компаниях Владимира Высоцкого. Он и сам выразительно пел в знаменитом хрипатом высоцком стиле.

История же его была такая. Вращаясь среди московской золотой молодёжи, с детства зная английский, Юра легко общался с иностранцами. Однажды случайно познакомился он с милой молодой девушкой и её отцом, а это были американский миллионер-птицевод с дочкой (в СССР тогда проходил всемирный конгресс птицеводов). Молодые люди полюбили друг друга, говоря словами старинных романов, и разговор пошёл о женитьбе. Но американка и слышать не хотела о жизни здесь, среди советских, а Юру не хотели ни за что отпускать родители. Влюблённым пришлось расстаться, по их настоянию, по крайней мере на год, а там как уж Бог даст. Американка уехала, и Юра затосковал. Снова начались компании, гульба, весёлые ночи. Однажды утром после такой ночи, когда Юра сидел в кафе за чашкой кофе, к нему подошла солидная, эффектно одетая дама и осведомилась, не Юрий ли Краснославович Соколов попивает кофе, сидя напротив неё. Несколько опешив, Юра ответил на её вопрос положительно. «Вы этой ночью лишили мою дочь невинности», – решительно заявила дама. – «Я не жил с вашей дочерью, я вообще не помню, что делал этой ночью, вы что-то путаете», – пытался отбояриться Юра, но не тут-то было. «Имейте в виду, что я главный врач города Ашхабада, и я точно знаю, что вы спали с моей дочерью, будете отпираться – пойдёте в тюрьму за изнасилование на 15 лет, – твёрдо парировала дама. – Вы женитесь на моей дочери и поедете в Ашхабад», – закончила она. Юра смутно припоминал, что после хорошей пьянки он действительно с кем-то переспал на исходе ночи, но девочка то была или нет и вообще что-нибудь определённое припомнить он не мог. Делать было нечего. Хоть и пытались родители отстоять Юру, уговорить грозного главного врача города Ашхабада, дать ей отступное – ничего не помогло. Или в тюрьму или под венец – так поворачивалась судьба. И Юра женился и уехал в Ашхабад. Прощай, прекрасная американка, прощай, далёкая, сверкающая Америка.

Жёсткий, горячий Ашхабад, столица Туркмении, принял в свои жаркие объятия непутёвого москвича. Жена оказалась милой, доброй, но Юра не любил её. Жизнь ашхабадская его мытарила, и он решил бежать не в Москву, а сразу в Америку. Тайно уехал из Ашхабада в Ленинград, проник в морской порт и стал высматривать корабль, чтобы спрятаться в нём и отплыть в Европу или куда угодно, только бы из СССР, а потом уж в Америку к любимой. Юра выбрал западногерманский пароход «Мазовша» и первую ночь наблюдал за ним и за жизнью порта, за действиями охраны на вышках. Ночью прожектор каждые несколько минут равномерно шарил по открытому пространству. До корабля надо было ползти в промежутках темноты, и Юра решился, пополз. Он был уже почти у сходен, когда прожектор нащупал его и пригвоздил к земле. Матросы с «Мазовши» пытались помочь Юре, но куда там. Так он попал в тюрьму КГБ в Ленинграде. Сначала шили измену Родине, шантажируя пометами в записной книжке (читатель помнит, что значит для КГБ записная книжка пойманного советского интеллигента, это взрывное устройство, которое носишь в кармане). Но у Юры все-таки была мама с большими связями среди московских гэбешников и адвокатов. Она пригласила защитника из Инюрколлегии, он приехал из Москвы и быстро перевёл Юру с расстрельной 64-й на обычный незаконный переход границы. Хотя питерские следователи и упирались, но Москва пересилила. Юра получил свои 2,5 года и ждал отправки в лагерь. Так мы и встретились.

Новый мой сокамерник мне нравился. Он был умён, добр, весел и отважен. Сам обладая лёгким пером (видимо, от мамы), он очень заинтересовался моими стихами, переписывал их день за днём, убеждал меня писать прозу, и я действительно написал, сидя с ним, новеллу «Может быть» из жизни немецкого интеллигента времён нацизма, где прозрачно намекалось на наше отечественное житьё-бытьё.

Сидели мы отлично, дружно, передачи делили по-братски, читали друг другу – я ему стихи и сочиненную только что новеллу, которая его восхищала, он мне начало своей повести. Юра часто рассказывал о своих московских приключениях, молодые ещё тогда Леонид Филатов, Наталья Варлей, Владимир Высоцкий и Никита Михалков, как в скоростном киноролике, мелькали передо мной, а кругом темнели голые тюремные стены, холодил ступни цементный пол, гвоздём колола глаза торчащая над дверью никогда не выключаемая лампочка. В конце концов месяц нашей тюремной жизни минул, и Юру увели. Мы обменялись адресами, позже он не раз бывал у меня дома в Ленинграде, рассказывал о своей теперешней московской жизни. Отпустил бороду, заматерел. Снова женился. Родился сын, названный в честь деда – Давидом. Американку Юра почти забыл, вся эта романтическая история осталась в далёкой дотюремной жизни. Она вначале писала Юре, звала, но время было советским, гэбешным, закупоренным.

Юра пытался помочь мне с публикацией стихов, но не удавалось. А потом он пропал, поменялся его телефон, где он, что он – сейчас уже и не знаю. А жаль, это был лучший мой сокамерник. Дай Бог ему удачи, заводному московскому парню Юре Соколову.

* * *

Последним моим сокамерником по тюрьме КГБ на Литейном, 4 был студент Ш. – забыл его имя. Щуплый, невысокий, рыжеватый – типичный еврейский студент-технарь, усердный, вдумчивый, знающий, где он живёт и что ждёт его в будущем. Ш., на беду свою, очень уж внимательно читал Маркса и Энгельса и дочитался до тюремной камеры. Я сейчас не помню его расхождений с официальным марксизмом-ленинизмом, да и вряд ли это интересно (это и тогда было мне неинтересно), но парень он был добрый, уживчивый, сидели с ним вполне сносно. Срок ему дали небольшой, меньше моего, и ждал он лагеря спокойно, не ныл, что в тюрьме совсем не пустяк. Позже я встречал его в лагере, он и там был таким же, как в камере. Потом, кажется, все-таки уехал в Израиль, сидение вместе с сионистами даром не прошло. Я, впрочем, говорю это с полным почтением, я единственный, по-моему, еврей в нашем лагере, кто не уехал в Израиль. Но такова уж, видно, моя судьба, от которой, как известно, не уйдешь. Хотя жизнь ещё не кончена, а будущее знает только Бог.

Как-то так получается, что мне нечего больше сказать о Ш. Он был такой узнаваемый, такой привычный, такой студенчески-еврейский, такой марксистско-ленинский, что, мне кажется, и сейчас, встреть его, израильтянина со стажем, вряд ли я смог бы что-либо добавить.

На этом и кончается описание моего тюремного житья-бытья, моего тюремного года, моих спутников в этом тяжком странствии.

Свидетель

Это было в середине нашего с Брауном суда в декабре 1969 года. Дело быстро катилось к концу по накатанным скользким рельсам советской юриспруденции: холодно-беспощадно свиристел голос прокурора Инессы Васильевны Катуковой, готовно гудел тяжёлый низкий голос судьи Исаковой и семафорно подмигивали ему голоса народных заседателей. И слабо, отдалённо, как невнятное объявление в глубине вокзала, слышались, прерываясь на полуслове, нетвёрдые голоса адвокатов, да и замолкали надолго. И совсем уже еле слышно, как говор на перроне, мелькали наши голоса со скамьи подсудимых. Голоса свидетелей наших звучали ещё тише, ещё слабей, порою слышать их было ещё мучительней, чем голоса судьи и прокурора. Но вот настал день, и на маленькую сутулую трибунку свидетеля взошёл он, поразив нас ещё при входе своём в зал.

Сияющий сединами, весь какой-то светящийся, прямой, как воздетый указательный перст, твёрдо глядящий перед собой, он шёл твёрдой и в то же время лёгкой походкой. Широко открытые глаза лучились, губы были сжаты. А было ему тогда девяносто два года. Привезли его из Владимира, куда ездил за ним и брал показания следователь. Это был знаменитый когда-то Василий Шульгин – депутат царской Думы, редактор киевской газеты «Киевлянин», борец с советской властью.

Он выступал сейчас как свидетель Коли Брауна, тот бывал у него во Владимире, читал ему свои стихи. Удивительно было видеть Шульгина, светящегося отсветом начала века, напротив тёмной сплочённой кучки советских судейских. Всё выглядело, как находка кинорежиссера, и фильма этого мне не забыть никогда.

Его спросили о стихах Коли:

– Мы со следователем, очень милым молодым человеком, долго читали стихи Буби (так он называл Колю), но ничего антисоветского в них не обнаружили, – ответил своим медленным, словно шествующим голосом Шульгин.

– А что вам известно о фашистских высказываниях подсудимого, об его нацистских убеждениях? – спросили его.

– Прежде я хотел бы сказать о том, что фашизм и нацизм – разные понятия. Фашизм крайне неприятен, порочен, но при определённых обстоятельствах может быть терпим, нацизм нетерпим ни при каких обстоятельствах, преступен и подлежит самому непримиримому осуждению. Что же касается Буби, то ни фашистских, ни нацистских высказываний я от него никогда не слышал. Да я бы их и не стал слушать.

Он посмотрел на нашу скамью подсудимых, где сидели мы с Брауном, своим твёрдым светлым взглядом. Это были воистину минуты какого-то странного потустороннего счастья в безвыходном нашем настоящем. Мы были потрясены, судейские посрамлены. Присутствующие, наши родные, друзья, знакомые смотрели на Шульгина во все глаза.

Выступление было закончено. Шульгин так же прямо, твёрдо и неуклонно, высоко подняв голову, покинул зал. Вместе с ним ушёл свет, исходящий от него. В зале снова стало темно и безысходно. Россия серебряного века скрылась за дверьми, за окном виднелся век ржаво-железный.

Суд наш ещё быстрее покатился дальше. 15 декабря нам объявили приговор. Скоро уж предстоял этап и лагерь. Шульгина мы больше никогда не видели. Он умер девяносто шести лет от роду во Владимире, похоронен там же.

Р.S. Сейчас я знаю о Шульгине много больше тогдашнего. Сейчас он не чудится мне столь светлым. Но не стал сегодня переиначивать то, что чувствовал вчера.

Суд